Situation des Ehrenamts im Naturschutz

Abstracts

Es gibt gute Gründe, das Naturschutz-Ehrenamt in Sachsen zu stärken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, in der Erkenntnisse zur Situation des ehrenamtlichen und privaten Naturschutzes in Sachsen zusammengetragen wurden. Der Naturschutz in Sachsen wird demnach zu großen Teilen durch ehrenamtliche Arbeit gestützt.

Deutlich werden aber auch die Herausforderungen. So hat eine Befragung der Bestellten im ehrenamtlichen Naturschutzdienst und der Vereinigungen gezeigt, dass vor allem eine fehlende oder zu geringe Berücksichtigung, Würdigung und Anerkennung der Arbeit durch Öffentlichkeit und Medien, aber auch durch Landes-, Regional- und Kommunalpolitik als Problem wahrgenommen werden. Auch ein verbesserter Informationsfluss zwischen Naturschutzbehörden und Vereinigungen wird gewünscht. Deutlich wurde auch, dass dem ehrenamtlichen Naturschutz in Sachsen der Nachwuchs fehlt.

Mit Handlungsempfehlungen gibt die Studie Hinweise, wie diesen Herausforderungen begegnet und der ehrenamtliche Naturschutz in Sachsen gestärkt werden kann. Einige dieser Handlungsempfehlungen werden bereits vom Sächsischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium (SMUL) umgesetzt; zusammen mit den Landkreisen und Kommunen sollen weitere Schritte eingeleitet werden.

Present State of Nature Conservation Volunteering – Results of a study in Saxony

There are good reasons to strengthen voluntary work of nature conservationists in Saxony. This is the result of a study collecting findings on the situation of voluntary and private nature conservation in Saxony. It shows that nature conservation in Saxony has been largely strengthened by voluntary activities.

On the other hand it also shows the challenges. The interrogation of volunteers engaged into voluntary nature conservation services and organisations show that they perceive lacking or insufficient consideration, appreciation and acceptance both by the public and by media, but also by politics on state, regional and local level. There is also demand for an improved flow of information between nature conservation authorities and non-governmental organisations. Finally it becomes obvious that there is a lack of young people active in Saxony.

The study suggests recommendations for action pointing out how these challenges can be met and how voluntary nature conservation in Saxony can be strengthened. Some of these suggestions are alread being implemented by the Saxon State Ministry of the Environment and Agriculture; additional activities are intended together with the local districts and municipalities.

- Veröffentlicht am

1 Das Ehrenamt im Naturschutz

Im Sinne der Verantwortung für die zukünftigen Generationen wird bereits im Grundgesetz der Naturschutz als eine Kernaufgabe des Staates beschrieben. Als erste Säule des Naturschutzes ist der staatliche Naturschutz daher bestrebt, die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die Gesamtheit der Organismen und ihrer Lebensräume, im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch entsprechende gesetzliche Regelungen und geeignete Instrumente zu schützen. Das kann jedoch nur mit der Unterstützung der beiden weiteren Säulen des Naturschutzes in Deutschland gelingen.

Der ehrenamtliche Naturschutz, als zweite Säule des Naturschutzes, bezeichnet im engeren Sinne vom Staat bestellte, ehrenamtlich tätige Mitarbeiter. Der Begriff Ehrenamt bezieht sich dabei auf die Übernahme einer amtlichen Aufgabe durch den Einzelnen mit der Ehre seiner Person nach dem Prinzip der Freiwilligkeit (vgl. Graf 2000). Ein solches unbezahltes oder gering bezahltes und freiwilliges Engagement von Bürgern würde man heute wohl eher als Freiwilligendienst bezeichnen. Ehrenamtlich Tätige im engeren Sinne sind in Sachsen die Naturschutzbeauftragen und -helfer des Naturschutzdienstes. Die Ehrenamtlichen erhalten kein Entgelt, es kann jedoch eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Nachfolgend wird der „ehrenamtliche Naturschutzdienst“ kurz als „Naturschutzdienst“ bezeichnet.

Der dritten Säule des Naturschutzes kann der private Naturschutz zugeordnet werden, der in den Bereichen praktischer Naturschutz, Wissenschaft und Umweltbildung aktiv ist. Er verfolgt damit gemeinnützige Zwecke, wie die Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes sowie von Wissenschaft und Forschung und wird daher als förderwürdig durch den Staat angesehen. Die Naturschutzvereinigungen setzen sich – abgesehen von einzelnen hauptamtlich Angestellten – aus freiwilligen, unbezahlten Mitarbeitern zusammen. Als verbindendes Element zwischen Naturschutzdienst und privatem Naturschutz kann die Freiwilligkeit der Tätigkeit angesehen werden. Die Naturschutzvereinigungen als wichtiges Bindeglied zwischen Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit unterstützen den Staat bei der Durchsetzung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege nach den Naturschutzgesetzen von Bund und Ländern. Sie sind Sprachrohr für die Bürger und leiten Kritik und Anregungen an die staatlichen Institutionen weiter (Mitlacher & Schulte 2005).

Angesichts der großen Bedeutung des Ehrenamtes für den Naturschutz einerseits und der immer stärker zutage tretenden Auswirkungen der gesellschaftlichen Veränderungen hat das Sächsische Umwelt- und Landwirtschaftsministerium (SMUL) das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) beauftragt, die Situation des Naturschutz-Ehrenamtes in Sachsen intensiver zu beleuchten. Dabei sollten insbesondere das Engagement und die Leistungen des ehrenamtlichen und privaten Naturschutzes, aber auch der Handlungsbedarf und die Möglichkeiten einer gezielten Unterstützung des ehrenamtlichen und privaten Naturschutzes aufgezeigt werden.

2 Problemaufriss: Aufgaben und Bedeutung des Ehrenamtes

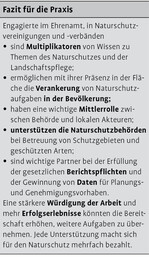

Der ehrenamtliche und der private Naturschutz leisten wichtige Unterstützung bei der Arbeit der Naturschutzbehörden hinsichtlich der Betreuung von Schutzgebieten und geschützten Arten:

Sie unterstützen die Fachbehörden bei der Erfüllung der gesetzlichen Berichtspflichten und bei der Bereitstellung von Daten für rechtlich geforderte Prüfungen im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsvorhaben. Dazu gehört auch die Betreuung von Natura-2000-Gebieten.

Das Ehrenamt im Naturschutz ist ein bedeutender Multiplikator von Wissen zu Themen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Auf Grund der flächendeckenden Präsenz zahlreicher Ehrenamtlicher können Naturschutzaufgaben in der Bevölkerung erfolgreich verankert werden. Das Ehrenamt hat damit eine Mittlerrolle zwischen Behörde und lokalen Akteuren.

Motivation der Ehrenamtlichen

Die Motivation zur Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit liegt häufig im Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen in der Sorge um das Gemeinwohl. Die Beauftragten und Helfer handeln auf Grund ökologischer Denkweisen und des Bestrebens, Natur und Wildnis zu bewahren (Graf 2000). Nach Abt & Braun (2001) spielen eigene Erlebnisse und Betroffenheit die Hauptrolle bei freiwilligen Tätigkeiten im Umwelt- und Naturschutz bzw. dem Tierschutz, jedoch sind es „nicht nur persönliche Probleme, die zur Engagementaufnahme führen können, sondern auch die Einsicht in die Erfordernisse einer Gestaltung von Rahmenbedingungen“ (Abt & Braun 2001: 251). Wichtige Anstöße können auch von Freunden und Bekannten oder der Berichterstattung in den Medien ausgehen. Gerade die Rolle der Medien ist dabei nicht zu unterschätzen (Mitlacher & Schulte 2005: 46). Die einzelnen Beauftragten oder Helfer finden aber zumeist aus persönlichem Interesse den Weg ins Ehrenamt. Sie wollen sich im Auftrag des Freistaates um ein Schutzgebiet oder eine Art kümmern und diese vor weiteren schädlichen Einflüssen schützen. Kubasch (2006: 10) formulierte folgendermaßen: Die Betreuer wollen „[…] das ihnen anvertraute Schutzgut in allen Fällen wie ein Anwalt vertreten und verteidigen.“

Aktuelle Herausforderung: Nachwuchsentwicklung

Der Wandel der politischen, sozioökonomischen und -kulturellen Rahmenbedingungen hat auch das Ehrenamt in den letzten drei Jahrzehnten verändert (Frohn & Rosebrock 2011). Eine Folge ist die erschwerte Gewinnung neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter, nicht nur im Naturschutz. Frühere Leitbilder des Ehrenamtes, wie hohe Fachkompetenz, Kontinuität und Verbindlichkeit sowie zumeist lebenslange Mitgliedschaft, sind in der heutigen Zeit weniger bedeutend. Es ist stärker ein Trend zur Individualisierung und zur Erlebnisorientiertheit zu verzeichnen (Frohn & Rosebrock 2011). Dabei spielen auch der demographische Wandel mit einem steigenden Altersdurchschnitt der Gesellschaft sowie der Trend zur Projektarbeit ohne langfristige Verpflichtungen eine Rolle. Schule findet häufig an entfernten Orten mit langen Anfahrtswegen statt und reicht häufig bis in den späten Nachmittag hinein, so dass kaum Zeit für andere Tätigkeiten bleibt.

Einbettung des Ehrenamtes in die gesamtgesellschaftliche Situation

Das Ehrenamt steht nicht nur in Sachsen vor entsprechenden gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen, sondern auch deutschlandweit. Insgesamt wird der Wunsch nach einer Stärkung des Ehrenamtes von Seiten des Staates deutlich – nicht nur im Naturschutz. Bundesweit sind Bestrebungen zu erkennen, dem Ehrenamt mehr Aufmerksamkeit zu widmen (Frohn & Rosebrock 2011, Mitlacher & Schulte 2005). Es fehlen jedoch bundesweit empirische Erhebungen zur detaillierten Situation im Naturschutz. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) versucht diese Informationslücken zu füllen (BfN 2012). Weitere bundesweit geltende Randbedingungen des Ehrenamtes sind, dass eine entsprechende finanzielle Unterstützung in Zeiten zunehmender Haushaltprobleme schwieriger wird sowie die erhöhte berufliche Flexibilität jüngerer Menschen und eine dadurch bedingt geringere regionale Zugehörigkeit und Identifikation dem ehrenamtlichen Naturschutz nicht unbedingt zuträglich sind (Frohn & Rosebrock 2011, Mitlacher & Schulte 2005).

3 Ziele und Methoden

Wesentliche Zielstellungen der Studie waren (IÖR 2011):

Analyse der Strukturen, Aufgabenwahrnehmung, Kommunikationswege, Betreuung und Weiterbildung, Finanzierung und Probleme im ehrenamtlichen und privaten Naturschutz;

Darstellung der Vernetzungen des amtlichen, ehrenamtlichen und des privaten Naturschutzes;

Identifikation essenzieller Aufgaben, des Engagements und der Leistungen des ehrenamtlichen und privaten Naturschutzes aktuell und in Zukunft vor dem Hintergrund des rechtlichen Rahmens sowie dessen ökonomische Bewertung;

Erhebung eines Stimmungsbildes/der Zufriedenheit im ehrenamtlichen und privaten Naturschutz;

Analyse des Handlungsbedarfs und der Möglichkeiten einer gezielten und kosteneffizienten Förderung und Unterstützung des ehrenamtlichen und privaten Naturschutzes.

Aufbauend auf den Erfahrungen aus vorangegangenen Schriften und Untersuchungen in Sachsen (z.B. Graf 2000, Schierbaum 2001, Steffens 2008) und Deutschland insgesamt (Franke & Eissing 2010, Frohn & Rosebrock 2011, Mitlacher & Schulte 2005) waren umfangreiche Befragungen ein Kernstück der Untersuchung. Als wesentliche Arbeitsschritte sind zu nennen:

(1) Durchführung von zwei Workshops mit Vertretern der Ehrenamtlichen, Behörden und Vereinigungen. Zu einem ersten Workshop im November 2009 in Dresden hatten die eingeladenen Vertreter des Naturschutzes die Möglichkeit, in kurzen Statements ihnen wichtige Punkte zur ehrenamtlichen Arbeit vorzubringen. Erste Ergebnisse der Studie wurden im Rahmen des zweiten Workshops im November 2010 dargestellt. Anregungen aus beiden Workshops flossen in die weitere Ausarbeitung der Handlungsempfehlungen ein.

(2) Fragebogenerhebung im Naturschutzdienst, bei Naturschutzvereinigungen, Fachverbänden, Landschaftspflegeverbänden sowie den Unteren Naturschutzbehörden (UNB). Zur Vorbereitung der einzelnen Fragebögen wurde in Form einer „Mind-Map“ eine Sammlung wichtiger Frage-Aspekte (u.a. aus dem ersten Workshop) angelegt. Themenbereiche waren Zufriedenheit und Würdigung, Nachwuchs, Weiterbildung sowie Vernetzung und Aufgabenwahrnehmung. Bei den daraus resultierenden Fragen für den Fragebogen wurden sowohl offene als auch geschlossene Frageformate in Rücksprache mit den das Forschungsprojekt begleitenden Experten ausgewählt.

(3) Einzelgespräche wurden mit den sächsischen Landesgeschäftsstellen der Naturschutzvereinigungen und der Landschaftspflegeverbände durchgeführt.

(4) Zur kalkulatorischen Bewertung der Leistungen war es notwendig, die erbrachten Zeitaufwendungen des Naturschutzdienstes und der Vereinigungen abzuschätzen. Grundannahme der Kalkulation ist, dass der Freistaat den Aufgaben des ehrenamtlichen Naturschutzes weiterhin in dem Umfang nachkommt, wie es bisher der Fall war. Ohne das Ehrenamt müssten zusätzliches Personal eingestellt oder die Aufgaben an Planungsbüros übergeben werden.

Für die geldwerte Berechnung der Leistungen wurden verschiedene Ansätze verglichen: Der erste Ansatz bewertete die Arbeitsstunden der Bestellten äquivalent der für den Arbeitgeber anfallenden Stundenvergütung im öffentlichen Dienst nach Tarif-Vertrag der Länder (TV-L). Dabei wurden unterschiedliche Entgeltgruppen für die Beauftragten und Helfer entsprechend den Anforderungen an die Ausübung der Tätigkeit angenommen (Helfer Entgeltgruppe 8, Beauftragte nach Entgeltgruppe 10). Auf Grund der notwendigen Erfahrungen und der Verantwortung der Beauftragten und Helfer ist die Einstufung in diese Entgeltgruppen bereits auf einem eher niedrigen Niveau. Insgesamt handelt es sich dabei um eine konservative Schätzung.

Alternativ erfolgte im zweiten Ansatz die Vergütung der Leistungen auf Grund des §6 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure aus dem Jahr 2002 (HOAI 2002). Auch hier wurde äquivalent zu den Aufgaben eine Abstufung der stündlichen Vergütung vorgenommen. Die jeweiligen geleisteten Stunden wurden auf der Basis von Angaben der Beauftragten, der Helfer, des Landesamtes und der Naturschutzvereinigungen geschätzt. Die jeweiligen Schätzangaben hatten allerdings unterschiedliche Qualität.

(5) Auf der Grundlage des Wissens aus der Literatur, den Angaben und Wünschen der Befragten ehrenamtlich Tätigen, der Fachverbände und Vereinigungen sowie der Behörden wurden Handlungsempfehlungen formuliert.

4 Ergebnisse

Im Folgenden wird besonders auf den Naturschutzdienst eingegangen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu privaten Naturschutzvereinigungen und den Landschaftspflegeverbänden finden sich in der Textbox (Seite 239) und können in der ausführlichen Studie nachgelesen werden (IÖR 2011).

Insgesamt gibt es in Sachsen 53 Naturschutzbeauftrage und 1082 Naturschutzhelfer (Stand 2010). Der Rücklauf der Fragebögen war vergleichsweise hoch (Naturschutzhelfer: 45 %; Naturschutzbeauftragte: 57 %). Die folgenden Ergebnisse beziehen sich hauptsächlich auf die aus dieser Fragebogenaktion gewonnenen Erkenntnisse.

Der Schwerpunkt der Altersverteilung liegt deutlich in der Altersgruppe zwischen 46 und 65 Jahre sowie in der Altersgruppe ab 65 Jahre aufwärts, die zusammen 75 % der Naturschutzhelfer bzw. 77 % der Naturschutzbeauftragen ausmachen (Abb. 1). Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch die Dauer der Bestellung (Abb. 2). So übt der weitaus größte Teil der Helfer und Beauftragten das Ehrenamt bereits länger als 20 Jahre aus. Dies zeigt die starke Kontinuität der Tätigkeit der Ehrenamtlichen, aber auch dass Neubestellungen aktuell notwendig sind oder werden.

Als eine grundsätzliche Herausforderung erscheint den Befragten eine bisher als unzureichend empfundene Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeit sowohl seitens der Öffentlichkeit (Abb. 3) als auch der Landes- und Kommunalpolitik. Aber auch der Informationsfluss zwischen Ehrenamt und Unterer Naturschutzbehörde (in beide Richtungen) wurde als verbesserungswürdig angesehen.

Die Nachwuchsentwicklung ist eine weitere wesentliche Herausforderung des ehrenamtlichen Naturschutzes und es wurden auch erste Ansätze zur Nachwuchsförderung von Seiten der Befragten identifiziert. Eine zeitweise gemeinsame Betreuung von Schutzobjekten mit Jugendlichen wurde hier ebenso genannt wie Maßnahmen in der Kinder- und Jugendumweltbildung.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Naturschutzdienstes sehen das Nachwuchsproblem vor allem im allgemeinen Desinteresse und in der fehlenden öffentlichen Anerkennung ihrer Arbeit (vgl. Abb. 4). Weitere Gründe werden in der Vernachlässigung des Themas in Erziehung und Bildung, im Ortswechsel auf Grund auswärtiger Arbeitsverhältnisse, in fehlenden Erfolgen, in einem Werteverlust in Bezug auf die Natur, in fehlenden Angeboten für die Umweltbildung sowie in der Konkurrenz um Freizeitgestaltung gesehen.

Ein wichtiges Thema ist auch die Weiterbildung. Die ehrenamtlich Tätigen verfügen zwar über umfassende fachliche Kenntnisse im Biotop- und Artenschutz, sie wünschen sich aber eine stärkere Weiterbildung in Grundlagen und aktuellen Anpassungen des Naturschutzrechtes, um dieses stärker in die tägliche Naturschutzarbeit integrieren zu können (Abb. 5). Ebenso nachgefragt werden Fortbildungsmaßnahmen in Richtung Konfliktmanagement und Kommunikation, weil gerade diese Aspekte in der Arbeit, z.B. mit anderen Landnutzern und raumrelevanten Akteuren vor Ort, bedeutende Hilfestellungen leisten können. Hier wird deutlich, dass den Befragten die Ausrichtung von Weiterbildungsangeboten an den praktischen Erfordernissen der Schutzgebietsbetreuung besonders wichtig erscheint und ein potenzielles Weiterbildungsangebot diesen lokalen Vor-Ort-Bezug und die Praxisnähe zur täglichen Schutzgebietsarbeit berücksichtigen sollte.

Die Vernetzung des ehrenamtlichen Naturschutzes untereinander wird als sehr gut funktionierend eingeschätzt. Beim fachlich-qualitativen Austausch mit anderen Landnutzern (vor Ort und im Zusammenhang mit der lokalen/regionalen Naturschutzarbeit) und anderen Fachbehörden (z.B. Forst, Wasserbau, Straßenbau) wird dagegen noch Verbesserungspotenzial gesehen.

Die kalkulatorische Bewertung der Leistungen des Naturschutzdienstes erfolgt auf der Grundlage der Hochrechnung der jährlich für die Kernaufgaben des Naturschutzdienstes erbrachten Stunden entsprechend den Schätzungen der Bestellten selbst und den Schätzungen der UNB. Die Bestellten sind demnach insgesamt ca. 135 bis 178 Tsd. Stunden jährlich für den Naturschutzdienst unterwegs. Bei Verwendung des aus Sicht der Verfasser wahrscheinlichsten Szenarios entspräche dies einer Leistung von 4 Mio.€ (Schätzung durch UNB) bis 5,2 Mio.€ pro Jahr (Schätzung durch Bestellte). Vor dem Hintergrund, dass den UNB im Jahr 2009 ca. 0,2 Mio.€ für den Naturschutzdienst zur Verfügung standen, entsprechen die erbrachten Stunden rein rechnerisch etwa dem geschätzten 20- bis 35-fachen der tatsächlichen Ausgaben.

Weiterhin erbringen die Fachverbände überwiegend im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) ca. 160 Tsd. Stunden für Projekte mit überwiegend ehrenamtlichem Engagement, beispielsweise zur Kartierung von Flora und Fauna, was einem Wert von ca. 4,1 Mio.€/a (nach TV-L) entspricht. Bei großzügig geschätzten Kosten für die Koordination der Ehrenamtlichen in Höhe von 0,93 Mio.€/a, werden durch die Ehrenamtlichen Leistungen im Wert vom 4- bis 7-fachen der tatsächlichen Kosten erbracht.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass der ehrenamtliche Naturschutz erhebliche Leistungen erbringt und damit neben dem staatlichen Naturschutz eine wichtige Säule im gesamtstaatlichen Naturschutz im Freistaat Sachsen ist. Die ehrenamtlich Tätigen sind zudem hoch motiviert und haben gute fachliche Kenntnisse. Damit sind sie für die Schutzgebietsbetreuungen vor Ort prädestiniert. Gleichzeitig wird deutlich, dass einige wesentliche Herausforderungen für die Fortführung und Stärkung des Ehrenamtes in Sachsen bestehen.

5 Handlungsempfehlungen

Die Handlungsempfehlungen zu einer Stabilisierung und Verbesserung der Situation des Naturschutzehrenamtes in Sachsen sind im Einzelnen:

a. Würdigung und Anerkennung

Die „Würdigung und Anerkennung“ ist ein zentrales Thema, sowohl bei der Frage der Zufriedenheit der Bestellten und damit der Bereitschaft, weitere Leistungen zu erbringen, als auch bei der Frage der Nachwuchsgewinnung. Die Befragten sind der Meinung, dass die geringe Bereitschaft, sich im Ehrenamt zu engagieren, sich auch auf die als gering empfundene Anerkennung des Themas Naturschutz in der Öffentlichkeit zurückführen lässt.

Eine Verbesserung der Situation muss in zwei Richtungen erfolgen. Wichtigstes Ziel ist die Vermittlung, dass die Ehrenamtlichen mit ihrem Anliegen ernst genommen werden. Dazu gehören Rückmeldungen der UNB auf Beiträge der Bestellten, direkter Kontakt durch die Behörden und ein möglichst fester Ansprechpartner. Die Anerkennung in der Öffentlichkeit kann dagegen nur über gezielte Öffentlichkeitsarbeit der Behörden und der Vereinigungen gelingen. Letztendlich geht es hier auch darum, inwieweit es staatlichen Stellen gelingt, das Eintreten für eine intakte Natur und die Umsetzung glaubwürdig zu vermitteln. Weiter ist Anerkennung auch die Übermittlung des direkten und persönlichen Dankes von Vertretern der Umweltbehörden, des Landrates und des Umweltministers. Dazu gehört auch die Würdigung im Rahmen öffentlicher publikumswirksamer Veranstaltungen, beispielsweise bei den jährlich stattfindenden Auszeichnungsveranstaltungen des Umweltministers, besonders aber bei öffentlichen Veranstaltungen, bei denen es nicht primär um Naturschutz geht, z.B. Stadtfeste, „Tag der Sachsen“ oder Landesgartenschauen. Zu fragen ist aber auch, warum der Naturschutz aus Sicht der Befragten scheinbar eine geringe Anerkennung erfährt, während aktuelle Studien zum Naturbewusstsein der deutschen Bevölkerung durchaus eine hohe Wichtigkeit von Naturschutzthemen bescheinigt (BMU 2012). Hier besteht Forschungsbedarf.

Weitere konkrete Vorschläge zu den bereits genannten umfassen:

regelmäßige Durchführung landesweiter Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes, etwa im Turnus von zwei Jahren (z.B. regionale Naturschutztage, oder die bereits stattfindenden, an Traditionen anknüpfenden Landschaftstage);

Einführung eines einheitlichen Erkennungszeichens zur Legitimation und zur Akzeptanzsteigerung in der Öffentlichkeit, z.B. bei Kontrollgängen;

stärkere Präsenz des Naturschutzdienstes in Umweltberichten des Freistaates, insbesondere im Umweltbericht des SMUL, im Agrarbericht und im Forstbericht;

Überarbeitung der NaturschutzdienstVO in einzelnen Punkten. So wird die Einführung einer Aufwandsentschädigung auch für Helfer sowie die Schaffung einer Mitwirkungsmöglichkeit ab dem Alter von 16 Jahren empfohlen. Dabei sollte auch eine Anpassung der Aufwandsentschädigungen (insbesondere für Fahrtkosten) sowie die verpflichtende Bestellung von Bezirksnaturschutzbeauftragten durch die Landesdirektion berücksichtigt werden.

b. Nachwuchsgewinnung

Nachwuchsgewinnung funktioniert dort, wo bereits zeitig damit begonnen wird. So sind Kindergarten- und Grundschulkinder, welche positive Erfahrungen gesammelt haben, später für das Thema stärker sensibilisiert (Baldauf & Reimann 2007, Lude 2001, Schuster 2005). In der Studie von Schuster (2005) gaben lediglich 18 % der Schüler an, das Thema Naturschutz in der Schule „häufig“ bis „ab und zu“ gehört zu haben. Dabei erachteten 80 % der Schüler den Naturschutz als „wichtige gesellschaftliche Aufgabe“. Für die knappe Hälfte der befragten Schüler ist Naturschutz „in“, aber 70 % bezeichnen Naturschutz als langweilig. Das Interesse der Jugendlichen an der Bestimmung von Pflanzen hat sich von 1997 (40 %) bis 2003 (20 %) halbiert, weshalb eine stärkere Einbindung des Themas in den aktuellen Lehrplan nötig sei (Baldauf & Reimann 2007). Erfolgversprechende Aktionen zur Nachwuchsgewinnung waren demnach die gemeinsame Betreuung von Krötenzäunen oder die Erfassung von Rauch- und Mehlschwalbennestern in Ortschaften. Zudem stellten Kindergärten vermehrt Anfragen bei Naturschutzstationen zu Tier- und Pflanzenthemen (Baldauf & Reimann 2007). Naturschutzthemen könnten weiterhin verstärkt durch Mitarbeiter von Naturschutzstationen an Hand des Lehrplanes aufbereitet und so erfolgreich in den Unterricht eingebunden werden.

Um Naturschutz attraktiver zu gestalten, schlagen Franke & Eissing (2010) Projekte mit begrenzter Laufzeit, in kaum hierarchischen Strukturen mit hoher Autonomie der Projektbeteiligten, vor. Diese Projekte sollten weniger wissenschaftlich, aber dafür hochkommunikativ sein. Auch der Einsatz moderner Technik und die unmittelbare Anerkennung könnten erfolgversprechend sein (Franke & Eissing 2010). Auch Mitlacher & Schulte (2005) empfehlen selbstorientierte Projektarbeit, zeitlich überschaubare Verpflichtungen mit geringen Verbindlichkeiten sowie die Entwicklung einer Anerkennungskultur zur Verbesserung der Nachwuchssituation.

Zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung der Situation des Naturschutzes in Sachsen macht Steffens (2008), so die stärkere Einbeziehung des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes, der Naturschutzvereinigungen und der Fachverbände in die behördliche Arbeit, z.B. durch konkrete Aufgabenzuweisungen, regelmäßige Anleitungen, organisatorische Hilfe und vielfältige Formen der Würdigung. Gerade die Würdigung in der Öffentlichkeit kann junge Menschen besser motivieren (Steffens 2008). Dazu zählen auch der Ausbau der Kinder- und Jugendgruppen sowie der Erhalt bereits bestehender Gruppen durch materielle und organisatorische Unterstützung.

Konkrete Handlungsvorschläge sind:

Intensivierung der Gewinnung von Nachwuchs für den ehrenamtlichen Naturschutzdienst. Wichtig ist die direkte Ansprache fachlich geeigneter Personen zur Mitarbeit im Naturschutzdienst durch Mitglieder des Naturschutzdienstes selbst und auch durch die Behörden. Darüber hinaus kann aktive Werbung über Faltblätter und Internet sowie die aktive Zusammenarbeit und Werbung an Schulen erfolgen. Neben Schülern sollten gezielt auch ältere, nicht mehr im Berufsleben stehenden Personen, geworben werden.

Stärkung der Zusammenarbeit mit den Schulen. Grundsätzlich ist eine noch intensivere Zusammenarbeit von Umwelt- und Kultusministerium bei der weiteren Umsetzung und Ausgestaltung der in den sächsischen Lehrplänen bereits verankerten Natur- und Umweltthemen notwendig. Hierbei sollte die Entwicklung und Ausgestaltung von Ganztagesangeboten für die Schulen durch Vertreter des Naturschutzes ein erster Schritt sein. So könnten auch der Naturschutzdienst und die Vereinigungen in schulische Abläufe eingebunden werden. Denkbar wären z.B. die Durchführung von Exkursionen für Schulen und Kindergärten durch den Naturschutzdienst (Abb. 6), aber auch Angebote, die sich am erfolgreichen Einsatz der Umweltmobile der Sächsischen Umweltstiftung für Natur und Umwelt (LANU) orientieren. Letztere könnte dafür auch spezielle Angebote zur pädagogischen Schulung bzw. Qualifizierung ehrenamtlicher Mitarbeiter übernehmen.

Gezielte Schulungen für Neueinsteiger und regelmäßige Seminare für Jugendliche. Nach einer ersten Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Arbeit im Natur- und Umweltschutz, ähnlich wie dies die LaNU mit ihren Schüler-Umweltcamps sowie den Workcamps für junge Erwachsene praktiziert, sollte es aufbauend darauf in speziell für interessierte Helfer zugeschnittene Schulungen z.B. als zweitägiges Wochenendseminar geben, wo diese auf die Tätigkeit im Naturschutzdienst vorbereitet werden. Dabei könnten einzelne Termine speziell jugendlichen Neueinsteigern gewidmet sein.

Initiierung von Pilotprojekten. Zur Abschätzung und Erprobung geeigneter Maßnahmen und Instrumente der Zielerreichung und Stärkung des Naturschutzes in den Regionen wird empfohlen, in zwei bis drei Gebieten Pilotprojekte durchzuführen. Notwendig ist dazu die Erarbeitung eines strategischen Gesamtkonzepts mit anschließender Evaluierung, um die Wirksamkeit nachweisen und bei Bedarf das Konzept verbessern zu können.

c. Weiterbildung

Empfohlen wird eine Stärkung des Naturschutzes als Thema bei Tagungen und Seminarreihen des Freistaates oder dessen Institutionen. Dazu gehören neben den eigentlichen Naturschutzinstitutionen und Naturschutzbehörden auch Einrichtungen wie z.B. die Landeszentrale für politische Bildung, die Landestalsperrenverwaltung, der Staatsbetrieb Sachsenforst, die Straßenbauverwaltungen und die Landkreisverwaltungen. Eine zentrale Koordinierung wäre hilfreich. Die Planung von Weiterbildungsveranstaltungen sollte eine Befragung der Beauftragten und Helfer zu Weiterbildungswünschen und Defiziten einbeziehen. Insbesondere im Bereich der Gesprächsführung/Konfliktlösung und des Naturschutzrechts besteht Bedarf an gezielten Weiterbildungsangeboten.

Eine regelmäßige Information der Bestellten, beispielsweise über einen Newsletter zu Weiterbildungen und sonstigen Veranstaltungen, wäre hilfreich (siehe unten). Für die Teilnahme der Bestellten an Weiterbildungen der Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt (LANU), die zum Aufgabenbereich passen, sollten keine oder verringerte Entgelte erhoben werden.

d. Öffentlichkeitsarbeit

Für eine bessere öffentliche Wahrnehmung des Ehrenamtes im Naturschutz ist eine Intensivierung der Pressearbeit für den ehrenamtlichen Naturschutzdienst notwendig. Dazu gehört die Integration des Themas Ehrenamt in die Planung der Pressearbeit der Behörden (SMUL, Landkreise und kreisfreien Städte). In die Vorbereitung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen sollten die Presse und andere Medien frühzeitig einbezogen werden. Nützlich wären auch die Einrichtung eines elektronischen Newsletters für den Naturschutzdienst sowie die Schaffung einer Portalseite zum ehrenamtlichen Naturschutzdienst im Internet, auf der aktuelle Informationen zum Download bereitgestellt werden und die Möglichkeit besteht, sich mit anderen Ehrenamtlichen zu vernetzen.

Weitere Punkte sind:

Erarbeitung von Informationsmaterial über das Ehrenamt im Naturschutz, beispielsweise als Broschüre bzw. Faltblatt zur Information der Öffentlichkeit über die Aufgaben des Naturschutzdienstes und zur Werbung neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter. Dazu gehört auch Informationsmaterial über den Naturschutzdienst speziell für Schulen.

Ziele, Aufgaben und Ergebnisse des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes sollten im Rahmen einer einheitlichen Präsenz des Naturschutzdienstes in den Internetpräsentationen der Kreise leicht zugänglich dargestellt werden.

e. organisatorische Verbesserungen

Der Informationsfluss zwischen Naturschutzbehörden und ehrenamtlich Bestellten sollte verstetigt, verbessert und intensiviert werden. Dazu können dienen:

Intensivierung des Informationsflusses zwischen Naturschutzbehörden und Bestellten des Naturschutzdienstes durch Rückmeldungen auf angezeigte Feststellungen, eine unkomplizierte Bereitstellung von Fachunterlagen sowie die rechtzeitige und angemessene Einbeziehung der Expertise „Naturschutzdienst“ in Planungen und Entscheidungsfindungen der Behörden. Dabei sollten zukünftig auch verstärkt die Nutzung von neuen Medien erfolgen, beispielsweise interaktive webbasierte Datenbanken, Smartphone-Apps etc.

Einrichtung einer festen Ansprechstelle in den Naturschutzbehörden durch Benennung eines/mehrerer Mitarbeiter bei der Unteren Naturschutzbehörde.

Einführung regelmäßiger Treffen zwischen Eigentümern/Landnutzern, Behörden und Bestellten. Dieses könnte beispielsweise im Rahmen von gemeinsamen Exkursionen vor Ort (z.B. in das betreute Schutzgebiet) erfolgen.

6 Resümee

Die empirischen Erhebungen haben belegt, dass sowohl der ehrenamtliche als auch der private Naturschutz neben dem staatlichen Naturschutz tragende Säulen des Naturschutzes im Freistaat Sachsen sind. Die geschätzten freiwilligen Leistungen des Naturschutzdienstes, der Naturschutzvereinigungen und der Landschaftspflegeverbände zeigen, dass diese bei einer Monetarisierung bedeutende Größenordnungen erreichen, die durch den staatlichen Naturschutz nicht ersetzbar sind. Hinzu kommt, dass das Ehrenamt dem Naturschutz vor Ort ein lokales und regionales „Gesicht“ verleiht, was kaum quantifizier- bzw. monetarisierbar ist.

Es ist daher erforderlich, das Naturschutz-Ehrenamt (nicht nur) in Sachsen zu stärken. So könnten eine stärkere Würdigung der Arbeit und mehr konkrete Erfolgserlebnisse vor Ort die Bereitschaft erhöhen, dass mehr Menschen eine solche Aufgabe übernehmen.

Die durchgeführte Studie zeigt Möglichkeiten zur Lösung der genannten Herausforderungen auf. Aber nicht für alle in der Studie festgestellten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie z.B. verstärkt geforderte berufliche Flexibilität, gibt es wirksame Strategien.

Der sächsische Umwelt- und Landwirtschaftsminister Frank Kupfer hat in einem gemeinsamen Pressegespräch mit dem Präsidenten des Sächsischen Landkreistages, Landrat Dr. Tassilo Lenk, zur Veröffentlichung der Studie im Mai 2012 erste Schritte zur Umsetzung von Handlungsempfehlungen vorgestellt. Einige Handlungsempfehlungen wurden vom SMUL bereits 2012 umgesetzt, weitere Schritte zusammen mit Landkreisen und Kommunen sollen folgen.

In 2011 und 2012 fanden bereits 15 kostenlose regional angebotene Fortbildungsveranstaltungen zu den Themenkomplexen Naturschutzrecht sowie Gesprächsführung und Konfliktmanagement für den Naturschutzdienst statt, bei denen ca. 280 Personen unentgeltlich geschult wurden. Solche Schulungen sollen in Zukunft regelmäßig angeboten werden. Der Naturschutzdienst ist thematisch in dem 2013 erscheinenden Umweltbericht aufgenommen worden und ein erster landesweiter Erfahrungsaustausch zwischen ehrenamtlichen Naturschützern, Verbänden und Umweltbehörden fand im Oktober 2012 statt. Weitere Veranstaltungen dieser Art sollen alle zwei Jahre folgen.

Der vom Naturschutzdienst angeregte Informationsflyer ist Ende 2012 erschienen, die Einführung eines einheitlichen Erkennungszeichens sowie die Schaffung einer Mitwirkungsmöglichkeit ab einem Alter von 16 Jahren sind für 2013 vorgesehen.

Im August 2012 wurden im Rahmen der jährlich stattfindenden Festveranstaltung wieder zehn besonders verdienstvolle ehrenamtliche Naturschützer geehrt. Auf die Nachwuchssorgen im ehrenamtlichen Naturschutz will das SMUL gemeinsam mit den Naturschutzvereinigungen unter anderem mit Hilfe der sozialen Netzwerke im Internet reagieren. Gleichzeitig wurde Anfang 2013 in Zusammenarbeit mit Studenten der TU Dresden eine erste kleine Werbekampagne „Machs wie Äugen – sei Teil des sächsischen Naturschutzes“ entwickelt. Die daraus gewonnenen Erfahrungen sollen 2013/2014 in weitere Projekte einfließen.

Nicht umgesetzt werden können Handlungsempfehlungen, die auf eine institutionelle Förderung von Einrichtungen oder Organisationen abzielen, da sie nicht den förderpolitischen Leitlinien des Freistaates Sachsen entsprechen. Vordringliches Ziel der mit dem Thema befassten unterschiedlichen Behördenebenen für die nächsten Jahre muss es jedoch sein, die Leistungen der in den verschiedensten Bereichen tätigen ehrenamtlichen Naturschützer einer breiteren Öffentlichkeit bekanntzumachen und um Anerkennung zu werben.

Dank

Die Autoren des IÖR danken dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) für die Finanzierung und intensive Unterstützung bei der Durchführung der Studie. Weiterhin gilt der Dank Herrn Prof. K. Mannsfeld und Herrn Dr. R. Steffens für die Mitarbeit und fachliche Beratung.

Literatur

Abt, H.G., Braun, J. (2001): Zugangswege zu Bereichen und Formen des freiwilligen Engagements. In: Braun, J., Klages, H., Hrsg., Freiwilliges Engagement in Deutschland – Freiwilligensurvey 1999, Bd. 2: Zugangswege zum freiwilligen Engagement und Engagementpotential in den neuen und alten Bundesländern. Schr.-R. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 194.2, Stuttgart, 199-287,

Baldauf, K., Reimann, W. (2007): Naturschutzarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Naturschutzarbeit in Sachsen 49, 73-76.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2011): Dialogforum Ehrenamt. Bonn, 17./18. Februar 2011. 17 S. Bonn. http://www.biologischevielfalt.de/df_ehrenamt.html [15.05.2013].

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2012): Naturbewusstsein 2011: Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt. Berlin, 81S.

Franke, N., Eissing, H. (2010): Naturschutz und Ehrenamt im 21. Jahrhundert. Potenziale, Optionen und Strategien. Natur und Landschaft 85 (1), 24-27.

Frohn, H.-W., Rosebrock, J. (2011): Europäisches Jahr des Ehrenamts und Biodiversität: Der Beitrag naturwissenschaftlicher Vereinigungen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Natur und Landschaft 86 (1), 2-6.

Graf, D. (2000): Zum inhaltlichen Wandel ehrenamtlicher Naturschutzarbeit. Naturschutzarbeit in Sachsen 42, 19-22.

HOAI (2002): HOAI vom 17. September 1976 (BGBl. I S. 2805) in der Fassung des Gesetzes zur Umstellung von Gesetzen und Verordnungen im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung auf Euro (Neuntes Euro-Einführungsgesetz) vom 10. November 2001 (BGBl. I S.2992) [Gültig ab 1.1.2002]. http://www.hoai.de/online/HOAI-Text/HOAI1996.php [15.05. 2013]

IÖR (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, 2011): Analyse des ehrenamtlichen und privaten Naturschutzes in Sachsen: Abschlussbericht. Dresden, 255 S. [Im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft]. http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/download/Abschlussbericht_Ehrenamt_01_09_2011_mit_Anlagen.pdf [15.05.2013].

Kubasch, H. (2006): Organisation und Arbeitsweise des Naturschutzdienstes. Naturschutzarbeit in Sachsen 48, 9-12.

Lude, A. (2001): Naturerfahrung und Naturbewusstsein: Eine empirische Studie. Forschungen zur Fachdidaktik 2, Innsbruck, 283 S.

Mitlacher, G., Schulte, R. (2005): Steigerung des ehrenamtlichen Engagements in Naturschutzverbänden. BfN-Skripten 129, Bonn, 162S.

Schierbaum, A. (2001): Zur Situation des ehrenamtlichen Naturschutzes im Freistaat Sachsen. Naturschutzarbeit in Sachsen 43, 7-12.

Schuster, K. (2005): Naturschutz –- kein Thema für Jugendliche? Natur und Landschaft 80 (12), 507-513.

Steffens, R. (2008): Naturschutzarbeit in Sachsen. Gedanken anlässlich des 50-jährigen Bestehens unserer Schriftenreihe. Naturschutzarbeit in Sachsen 50, 3-12.

Anschriften der Verfasser(innen): Dr. habil. Ulrich Walz, PD Dr. Olaf Bastian, Anne Kästner, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Wende, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden (IÖR), Weberplatz 1, D-01217 Dresden, E-Mail u.walz@ioer.de; Dr. Hartmut Schwarze, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), Abteilung 5 – Naturschutz, Klima, Immissions- und Strahlenschutz, Postfach 100510, D-01076 Dresden.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.