GIS-basierte Analyse der Habitatvernetzung in Sachsen

Abstracts

Infolge des fortschreitenden anthropogen geprägten Landschaftswandels lebt heute ein Großteil der heimischen Arten zurückgedrängt auf isolierten, meist kleinflächigen Biotopen. Um die Lebensqualität dieser Arten zu verbessern, könnte ein Habitatverbund die verbliebenen Restlebensräume sowie weitere potenzielle Habitate in räumlich-funktionaler Weise zu einem möglichst dichten Netz verbinden und dabei die bestehenden Schutzgebiete als ökologische Kerngebiete mit einbeziehen.

Mittels GIS-basierter Methoden wurden die räumlichen Voraussetzungen für die Realisierung eines solchen Habitatverbunds für gefährdete Wirbeltierarten in Sachsen untersucht. Im Fokus stand dabei die Identifizierung so genannter Gaps, welche in dieser Studie als naturnahe Biotope definiert sind, die derzeit außerhalb von Schutzgebieten liegen und gefährdeten Arten potenziell als Habitate und Migrationskorridore dienen können. Diese sollten mittels lokaler, umsetzungsorientierter Maßnahmen in das Schutzgebietsnetz integriert werden. Vorher sind sie aber, u.a. in Abhängigkeit von ihrer aktuellen Nutzung sowie dem Vorhandensein linearer Barrieren, in ihrer Funktion als mögliche Kernflächen im Habitatverbund zu überprüfen.

GIS-based Analysis of Habitat Networks in Saxony – Identification of ‘gaps’ with potential functions for endangered vertebrates

The ongoing anthropogenic change of the landscape has pushed back many native species to limited or isolated, mostly small-scale habitats. In order to improve the living quality of these species a habitat network could spatially and functionally connect their remaining living environment as well as other potential habitats. This process could lead to a tight network and and additionally integrate the existing protection sites as ecological core areas.

Applying GIS-based methods the study investigated the spatial preconditions for the realisation of such a habitat network for threatened vertebrate species in Saxony.

The focus lay on the identification of so-called ‘gaps’ defined as semi-natural biotopes that are currently located outside of protected areas and could potentially serve as habitats and migration corridors for endangered species. These gaps should be integrated into the network of protected areas with the help of local implementation-oriented measures. Beforehand, however, their function as possible core areas of the habitat network has to be reassessed, depending for example on their current use and on the existence of linear barriers.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Trotz weltweiter intensiver Naturschutzbemühungen konnte das beispiellose Tempo des Artensterbens bisher nicht maßgeblich verlangsamt werden. Das belegen u. a. Ergebnisse des Millenium Ecosystem Assessment (2005), demzufolge 12 % der Vögel, 23 % der Säugetiere und 32 % der Amphibien als vom Aussterben bedroht eingestuft werden. Auch in Sachsen konnte der Rückgang trotz einzelner positiver Artenschutzerfolge (z.B. für Wolf, Seeadler, Weißstorch) nicht gestoppt werden (SMUL 2007).

Die natürliche Landschaft und die Lebensbedingungen der sächsischen Flora und Fauna sind einem fortschreitenden intensiven Wandel unterworfen. Die Zunahme der urbanen sowie anthropogen dominierten Landschaften zu Lasten naturnaher Ökosysteme bewirkt eine Lebensraumverkleinerung und -zersplitterung, so dass ein großer Teil der heimischen Arten heute auf isolierten, räumlich scharf begrenzten und meist kleinflächigen „Rest-Lebensräumen“ zurückgedrängt lebt (Riedel et al. 1994).

Die Entwicklung von artspezifischen Anpassungsstrategien an zunehmende anthropogene Störeinflüsse in der Landschaft wird durch zusätzlich wirkende Prozesse des globalen Wandels erschwert. Beispielsweise nahm in Sachsen im Zuge der globalen Erwärmung die mittlere Jahrestemperatur im Zeitraum 1991 bis 2005 im Mittel gegenüber der Referenzperiode 1961 bis 1990 bereits um 0,7 °C zu (SMUL 2008).

Ein Habitatverbund soll verbliebene potenzielle Habitate für gefährdete Arten in räumlich-funktionaler Weise zu einem möglichst dichten Netz aus naturnahen Biotopen verbinden und dabei die bestehenden Schutzgebiete als ökologische Kerngebiete mit einbeziehen. Dabei kann durch Verknüpfung von linearen, punktförmigen (z.B. kleinflächigen Biotopen als Trittsteine) oder flächigen „Vernetzungselementen“ der Isolation von Lebensräumen entgegengewirkt werden (vgl. Konzept der „ökologischen Netzwerke“ in Bouwma et al. 2002, Fuchs et al. 2010, Jedicke 1994, Jongman 1995, Opdam et al. 2006, Riedel et al. 1994 u. a.). Ein solcher Ausbau der „grünen Infrastruktur“ kann nicht nur die Anpassungsfähigkeit von Arten an Prozesse wie den Klimawandel erhöhen, sondern auch die Qualität der Lebensräume für Tiere und Pflanzen maßgeblich verbessern, den genetischen Austausch fördern und damit einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung von Arten leisten.

2 Methode

Um wertvolle, naturnahe Biotope zu identifizieren, welche derzeit außerhalb von Schutzgebieten liegen, jedoch gefährdeten Arten als Habitate und Migrationskorridore dienen können (bezeichnet als „Gaps“ oder „Lücken“ im Schutzgebietsnetz), wurde in einer Studie für das Untersuchungsgebiet Sachsen ein GIS-basierter Ansatz gewählt. Methodisch lehnte sich dieser an die Gap-Analyse an, welche bereits im Rahmen des EU-Projekts TransEcoNet (Transnational Ecological Networks in Central Europe) für ausgewählte Grenzräume Zentraleuropas durchgeführt worden war (vgl. Bianchin & Neubert 2012).

Im ersten Schritt wurden in einer Vernetzungsanalyse (vgl. „Vernetzung“ in Abb. 1) vier Typen von potenziellen Wanderungskorridoren im Programm ArcGIS konstruiert: drei Habitatkorridore für die Lebensräume „Wald“, „Offenland“ und „Feuchtgebiet“ sowie ein Schutzgebietskorridor. Der Begriff „Korridor“ bezieht sich hier auf Räume, die potenziell von Tieren für die Wanderung von Habitat zu Habitat bzw. von Schutzgebiet zu Schutzgebiet genutzt werden können.

Die Selektion der Korridore erfolgte mit Hilfe eines Algorithmus nach Hänel (2007) und zunächst ungeachtet dessen, ob es sich dabei um Räume desselben Habitattyps handelt oder ob sie sonstige für die Migration günstige Bedingungen aufweisen (vgl. Korridordefinition von Lidicker 1999). Die Maximalabstände der mittels Korridoren zu verbindenden Habitate bzw. Schutzgebiete wurden anhand von Angaben zu Aktionsradien bestimmter Tierarten gewählt (Bastian & Schreiber 1999, PAN 2006). Auch die unterschiedliche räumliche Dichte potenzieller Habitate einerseits und bestehender Schutzgebiete andererseits ging in die Überlegungen zur Größe der Maximalabstände ein. Es wurden schließlich alle Schutzgebiete, die maximal 4 km voneinander entfernt sind, und alle Feuchtgebiets-, Wald- bzw. Offenlandhabitate mit maximal 1 km Abstand durch einen potenziellen Korridor verbunden.

Nach Überlagerung aller GIS-technisch konstruierten, potenziellen Schutzgebiets- und Habitatkorridore (vgl. „Korridorüberlagerung“ in Abb. 1) konnten die Gaps aus der Korridorüberlagerungsfläche ermittelt werden (vgl. „Flächenauswahl“ in Abb. 1). Als Gaps wurden alle nicht unter Schutz stehenden naturnahen Biotope innerhalb oder außerhalb der potenziellen Schutzgebietskorridore selektiert, die von mindestens einem potenziellen Habitatkorridor überlagert werden.

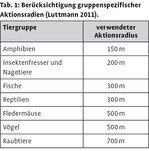

Schließlich wurde jede Gapfläche hinsichtlich ihrer Priorität bewertet (vgl. „Priorisierung“ in Abb. 1). Die Prioritätsstufe hing dabei von der Lage der Gapfläche innerhalb oder außerhalb der Schutzgebietskorridore ab. Weitere Faktoren waren die Anzahl der sich innerhalb der Gapfläche überlagernden Habitatkorridortypen sowie die Anzahl der in der Gapfläche vorkommenden gefährdeten Wirbeltierarten (vgl. Abb. 2). Bei der Zuordnung der Arten zu den Gaps fanden sowohl die Lebensraumansprüche der jeweiligen Tierart als auch gruppenspezifische Aktionsradien (vgl. Tab. 1) Berücksichtigung (Luttmann 2011). Die verwendeten Distanzen richteten sich nach den jeweils ausbreitungsschwächsten Gliedern der Gruppe (z. B. Lachs-Juvenile bei Fischen, Kleiner Wasserfrosch bei Amphibien). So konnten die punktuellen Vorkommensdaten der gefährdeten Wirbeltierarten mit dem gruppenspezifisch als minimal für eine Migration anzusehenden Aktionsradius realistischer abgebildet werden.

Zusätzlich wurden die Gaps hinsichtlich ihrer Distanz zueinander bzw. zum nächstgelegenen Schutzgebiet untersucht (Nächster-Nachbar-Analysen, vgl. Abb. 1). Weitere Detailanalysen betrafen die Lage und die räumliche Ausdehnung von Hot-Spot-Gaps (Gaps mit hoher bis sehr hoher Priorität) sowie die Lebensraumzerschneidung durch lineare Barrieren (z.B. Straßen, Bahntrassen).

Als Datengrundlage für die Selektion der naturnahen Biotope unterschiedlichen Habitattyps, die als Grundlage für die Konstruktion der potenziellen Habitatkorridore und für die Auswahl der Gaps dienten, wurde die Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK, Stand 2005) von Sachsen verwendet.

Für die Verortung der Schutzgebiete und die Konstruktion der potenziellen Schutzgebietskorridore konnten Daten vom Bundesamt für Naturschutz (Stand 2010) genutzt werden. Außerdem wurden noch fundortgenaue Vorkommensdaten von Wirbeltierarten der Roten Listen für Sachsen (LfULG 2008, Rau et al. 1999) vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Stand 2011) für die Priorisierung der Gaps herangezogen. Für die Zerschneidungsanalyse konnten bereits aufbereitete Daten zu „Unzerschnittenen Freiräumen“ im überörtlichen Verkehrsnetz und zum Straßenverkehrsnetz (jeweils Stand 2000) aus einem früheren Projekt des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung verwendet werden (Walz & Schauer 2009).

3 Ergebnisse

Laut Analyseergebnis wird etwa ein Fünftel der Fläche Sachsens von Gaps eingenommen. Dabei verteilen sich die Gaps in einem mehr oder weniger engmaschigen Netz auf der gesamten Landesfläche außerhalb bestehender Schutzgebiete. Werden die Gapflächen differenziert nach Habitattyp betrachtet, so entfallen nur 4,5 % der gesamten Gapfläche Sachsens auf Feuchtgebiete. Die übrige Gapfläche verteilt sich annähernd gleichmäßig auf die Habitattypen Wald und Offenland.

Nach habitatspezifischer Zuordnung der Fundortdaten gefährdeter Wirbeltierarten zu den Gaps wurde deutlich, dass bis zu 28 verschiedene Rote-Liste-Arten auf einzelnen Gapflächen (einschließlich engerem Umkreis, der durch Aktionsradien der Tiere definiert ist) kartiert worden sind. Als besonders artenreich sind in diesem Zusammenhang einige Alttagebaubereiche südlich von Leipzig, einzelne Fließgewässerabschnitte des Erzgebirgsbeckens und Vogtlands sowie Gebiete im Oberlausitzer Bergbaurevier und Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet zu nennen. Andererseits zeigen die Daten auch auf knapp über einem Drittel der gesamten Gapfläche (und jeweils engerem Umkreis der Gaps) keinerlei Fundorte gefährdeter Wirbeltierarten.

Im letzten Schritt der Gap-Analyse, der Priorisierung, wurden nur wenige Gaps mit einer sehr hohen Priorität (1 % der gesamten Gapfläche) oder hohen Priorität (16,3 % der gesamten Gapfläche) bewertet. Da die Gaps mittlerer und niedriger Priorität jeweils mehr als 30 % der Gapfläche einnehmen, entfallen die restlichen 18,3 % auf Gaps sehr niedriger Priorität. Die räumliche Verteilung der unterschiedlich priorisierten Gaps ist in Abb. 3 ersichtlich. Es zeigt sich, dass im Sächsisch-Niederlausitzer Heideland besonders viele Hot Spots (Gaps sehr hoher oder hoher Priorität) zu finden sind. Niedrig und sehr niedrig priorisierte Gaps sind vor allem im Sächsischen Lössgefilde außerhalb der potenziellen Schutzgebietskorridore verbreitet.

Die Distanzanalyse ergab zum einen, dass die Gaps größtenteils einen Abstand von weniger als 100 m zueinander aufweisen (Ausnahme sind hier wieder die Feuchtgebiet-Gaps). Zum anderen grenzen etwa 86 % der Gapflächen entweder direkt an ein Schutzgebiet oder sind zumindest nicht weiter als 1 km vom nächsten Schutzgebiet entfernt.

Des Weiteren wurden die Gaps nach ihrer Prioritätsstufe und nach der Größe des unzerschnittenen Freiraums, in dem sie sich befinden, in unterschiedliche Zerschneidungkategorien eingeteilt (vgl. Abb. 4). Im Ergebnis werden in Sachsen nur 8,6 % der gesamten Gapfläche, die außerhalb von Siedlungsräumen > 5 ha liegt, von Gaps der beiden günstigsten Zerschneidungskategorien (Kategorie I oder II), also von relativ hoch priorisierten Gaps in relativ großen, unzerschnittenen Freiräumen, eingenommen (vgl. Abb. 5). Hingegen entfallen 56,2 % der gesamten Gapfläche in Freiräumen auf Gaps der Zerschneidungskategorie IV oder V, also auf niedrig priorisierte Gaps in relativ kleinen, unzerschnittenen Freiräumen.

4 Diskussion

Die kurz umrissenen Ergebnisse der Studie zeigen u.a. auf, dass die in Sachsen außerhalb der Schutzgebiete weniger repräsentierten Feuchtgebiet-Gaps als Bestandteile des Habitatverbunds gezielt gefördert werden sollten. Generell sind die herausgearbeiteten Gaps in Abhängigkeit von ihrer Lage, Größe, Form und aktuellen Nutzung in ihrer Funktion als mögliche Kernflächen im Habitatverbund zu überprüfen, da sie lediglich Potenziale für wertvolle Gebiete darstellen. Besonderes Augenmerk sollte dabei auch auf Gaps sehr hoher oder hoher Priorität („Hot Spots“) sowie Gaps innerhalb länderübergreifend bedeutsamer Korridore gelegt werden. Das gilt analog für Gaps, die gleichzeitig Kerngebiete des von der Landes- und Regionalplanung konzipierten ökologischen Verbundsystems sind.

Gute Voraussetzung für die Realisierung eines Habitatverbunds in Sachsen ist, dass die identifizierten Gaps in einer geringen und für die meisten gefährdeten Arten überwindbaren Distanz zueinander liegen. Auch die räumliche Nähe des überwiegenden Teils der Gapflächen zu bestehenden Schutzgebieten ist für eine mögliche Umsetzung vorteilhaft. Diese positiven Voraussetzungen werden jedoch durch vielfach vorhandene lineare Barrieren beschränkt, welche die Mobilität von Arten herabsetzen. Die Sicherung und Vernetzung großer unzerschnittener Freiräume, die vom Verkehr wenig beeinflusst sind, muss daher bei der Planung mit im Vordergrund stehen. Dass ein Großteil der Gapfläche in Freiräumen auf die ungünstigsten Zerschneidungskategorien IV und V entfällt, verdeutlicht den Handlungsbedarf.

Da es sich bei dem verwendeten Ansatz um eine rein datenbasierte GIS-Analyse handelt, müssen verschiedene Grenzen der Methode hingenommen werden. Beispielsweise ist zu berücksichtigen, dass durch die Verwendung von Aktionsradien weder Wanderungsbarrieren noch artspezifische Ausbreitungstendenzen (z.B. Meidung von steilem Gelände, Ausbreitung entlang von Flusssystemen) bei der Zuordnung von Artvorkommen zu den Gaps eingegangen sind. Außerdem hängen die Ergebnisse generell von der Qualität und Vollständigkeit der verwendeten Daten ab.

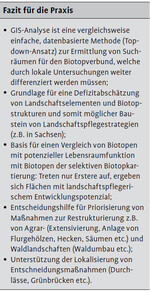

Ziel der Studie war es, auf regionalem Maßstab Suchräume für einen Habitatverbund zu identifizieren, welche durch lokale Untersuchungen weiter qualifiziert werden müssen. Bei diesen lokalen Analysen müssen die Ansprüche einzelner Artengruppen an ein solches Verbundsystem genauer untersucht und einbezogen werden. Während weniger mobile Arten vor allem strukturbezogene Ansprüche stellen, haben Vögel aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Mobilität beispielsweise größtenteils nur einen ressourcenbezogenen Anspruch.

Weiter ist zu beachten, dass auch Lücken innerhalb der Schutzgebiete existieren können, welche in dieser Studie nicht näher untersucht wurden. Das gilt insbesondere innerhalb schwach geschützter Bereiche wie Landschaftsschutzgebieten oder Naturparks. Hier kann nicht prinzipiell von einem existierenden Habitatverbund ausgegangen werden.

Eine Evaluierung der Ergebnisse erfolgte bisher auf konzeptioneller Basis, indem beispielsweise die in der GIS-Analyse als „ökologisch wertvoll“ identifizierten Flächen mit den sachlich-räumlichen Schwerpunkten der sächsischen Biotopverbundplanung (LfULG 2007) abgeglichen wurden. Übereinstimmend treten in beiden Konzepten u.a. die Wald- und Offenlandbereiche der Düben-Dahlener, Königsbrücker und Muskauer Heide als wertvolle Bereiche für den Naturschutz hervor.

Im Allgemeinen lokalisierte die GIS-Analyse Gaps hoher und sehr hoher Priorität insbesondere in Gebieten, die für ihre hohe naturschutzfachliche Bedeutung bereits bekannt sind. So erklärt sich die vergleichsweise hohe Dichte von Hot-Spot-Gaps im Lausitzer Seenland und im Raum südlich von Leipzig u.a. durch die Artendiversität früherer Bergbaufolgelandschaften. Diese sind heute oftmals durch ein vielfältiges Mosaik von Wasserflächen und Feuchtgebieten sowie durch Schotterfluren, Sandtrocken- und Magerrasen und Heiden geprägt (Mannsfeld & Syrbe 2008) und bieten somit vielen gefährdeten Arten einen Lebensraum. Hingegen kann die Konzentration von niedrig priorisierten Gaps im Sächsischen Lössgefilde u.a. auf die intensive ackerbauliche Nutzung dieses Naturraums zurückgeführt werden.

5 Fazit und Ausblick

Zur tatsächlichen Eingliederung der Gaps in das Schutzgebietsnetz Sachsens – im Sinne eines Habitatverbunds für gefährdete (und gleichzeitig profitierende nicht gefährdete) Arten – bedarf es letztendlich vor allem lokaler, umsetzungsorientierter Maßnahmen. Zuvor muss die Eignung der identifizierten Gap-Biotope als „Bausteine“ eines ökologischen Netzwerks im Gelände überprüft und evaluiert werden. Die Gap-Analyse hat gezeigt, dass es außerhalb der Schutzgebiete sowohl Schwachstellen (z.B. wenige Gaps im stark agrarisch genutzten Sächsischen Lössgefilde) als auch viel versprechende Potenziale (z.B. Gaps in Bergbaufolgelandschaften, Hot-spot-Gaps, direkt an Schutzgebiete angrenzende Gaps) für die Etablierung eines Habitatverbunds gibt.

Die Mobilität von Arten kann jedoch durch die Lage und Häufigkeit linearer oder flächiger Barrieren maßgeblich beeinflusst sein. Neben den Ergebnissen der Zerschneidungsanalyse könnten Daten über zerschnittene potenzielle Habitat- und Schutzgebietskorridore für eine Bewertung der lokalen Dringlichkeit einer „Entschneidung“ (z.B. mittels Grünbrücken, Unterführungen) genutzt werden. Der Handlungsbedarf könnte dann beispielsweise anhand der Größe der Korridore und der Priorität der in ihnen befindlichen Gaps gewichtet werden. Wichtige Anhaltspunkte für mögliche erste Schwerpunkte einer Entschneidung aus überregionaler Perspektive kann auch das am 29. Februar 2012 vom Bundeskabinett beschlossene „Bundesprogramm Wiedervernetzung“ geben.

Nachdem einzelfallbezogene, lokale Managementstrategien in Anlehnung an die Gap-Analyseergebnisse konzipiert worden sind, bleibt die Umsetzung meist das größte Problem. Es muss dafür gesorgt werden, dass genügend Humanressourcen (Know-how, Personal) sowie institutionelle (Finanzierung, Partnerschaften) und soziale (öffentliches Bewusstsein, Politik und gesetzlicher Rahmen) Kapazitäten zur Füllung der Lücken im Schutzgebietsnetz zur Verfügung stehen (Dudley & Parish 2006). Auch sollte bei der Realisierung eines Habitatverbunds in Sachsen die Zielstellung sein, im Sinne eines Monitorings das methodische Vorgehen und das zugrunde liegende Konzept immer wieder neuen Entwicklungen (z.B. Good-practice-Beispielen aus anderen Regionen) und zur Verfügung stehenden Daten anzupassen. Eine wichtige Rolle kommt dabei auch der überregionalen, grenzüberschreitenden Habitatvernetzung zu. Um diese zu gewährleisten, sollten möglichst alle Maßnahmen und Planungen mit denen der Nachbar-Bundesländer und -staaten abgestimmt werden.

Literatur

Bastian, O., Schreiber, K.-F. (Hrsg., 1999): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. Spektrum Akad. Verlag, Heidelberg/Berlin, 2. Aufl.

Bianchin, S., Neubert, M. (2012): Lücken im Netz – GIS basierte Bestandsaufnahme ökologischer Netzwerke in ausgewählten Grenzregionen Mitteleuropas. In: Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., Treffpunkt Biologische Vielfalt XI, BfN-Skripten 309, 25-30.

Bouwma, I.M., Jongman, R.H.G., Butovsky, R.O. (Eds., 2002): Indicative Map of the Pan-European Ecological Network – Technical background document. European Centre for Nature Conservation, Tilburg.

Dudley, N., Parish, J. (2006): Closing the Gap – Creating ecologically representative protected area systems: A guide to conducting gap assessments of protected area systems for the Convention on Biological Diversity. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal.

Fuchs, D., Hänel, K., Lipski, A., Reich, M., Finck, P., Riecken, U. (2010): Länderübergreifender Biotopverbund in Deutschland – Grundlagen und Fachkonzept. Naturschutz und Biol. Vielfalt 96, 192 S.

Hänel, K. (2007): Methodische Grundlagen zur Bewahrung und Wiederherstellung großräumiger funktionsfähiger ökologischer Beziehungen in der räumlichen Umweltplanung – Lebensraumnetzwerke für Deutschland. Diss., Univ. Kassel, Fachbereich 06 – Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung.

Jedicke, E. (1994): Biotopverbund – Grundlagen und Maßnahmen einer neuen Naturschutzstrategie. Ulmer, Stuttgart, 2. Aufl.

Jongman, R.H.G. (1995): Nature conservation planning in Europe: developing ecological networks. Landsc. Urban Plan. 32 (3), 169-183.

LfULG (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Hrsg., 2007): Digitalisierte ‚Sachlich-räumliche Schwerpunkte’ (SRS) für den landesweiten Biotopverbund im Freistaat Sachsen. Stand Juli 2006. Polygon-Shapeformat. Digitalisierungsmaßstab 1 : 100.000 – 1 : 200.000.

– (Hrsg., 2008): Rote Liste der Rundmäuler und Fische (Stand 2008). In: http://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/download/Rote_Liste_Sachsen_-Fische-_Stand_2008.pdf (aufgerufen am 11.09.2012).

Lidicker, W.Z. Jr. (1999): Responses of mammals to habitat edges: an overview. Landscape Ecology 14, 333-343.

Luttmann, A. (2011): GIS-gestützte Analyse der Schutzgebietsvernetzung in Sachsen – Habitatverbund als Lösung? Unveröff. Dipl.-Arb., TU Dresden.

Mannsfeld, K., Syrbe, R.-U. (Hrsg., 2008): Naturräume in Sachsen. Forschungen zur deutschen Landeskunde 257, Deutsche Akademie für Landeskunde, Leipzig.

Millennium Ecosystem Assessment (2005): Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC.

Neubert, M., Bianchin, S., Syrbe, R.U., Stöcker, C. (2011): Report: Gaps in ecological networks. http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/gaps_in_eclogical_networks.pdf (aufgerufen am 11.09.2012).

Opdam, P., Steingröver, E., van Rooij, S. (2006): Ecological networks: A spatial concept for multi-actor planning of sustainable landscapes. Landsc. Urban Plan. 75 (3-4), 322-332.

PAN (Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH, Hrsg., 2006): Übersicht zur Abschätzung von maximalen Entfernungen zwischen Biotopen für Tierpopulationen in Bayern, Stand Dezember 2006. http://www.pan-gmbh.com/content/dload/TabEntfernungen.pdf (aufgerufen am 11.09.2012).

Rau, S., Steffens, R., Zöphel, U. (1999): Rote Liste Wirbeltiere. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden.

Riedel, B., Pirk, A., Theurer, R. (1994): Planung von lokalen Biotopverbundsystemen – Band 1: Grundlagen und Methoden. Materialien zur Ländl. Entw. in Bayern 31, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München.

SMUL (Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Hrsg., 2007): Umweltbericht 2007. Berichtszeitraum 2002 – 2006. Dresden.

– (Hrsg., 2008): Sachsen im Klimawandel – eine Analyse. Dresden.

Walz, U., Schauer, P. (2009): Unzerschnittene Freiräume als Schutzgut? Landschaftszerschneidung in Deutschland mit besonderem Fokus auf Sachsen. In: Siedentop, S., Egermann, M., Hrsg., Freiraumschutz und Freiraumentwicklung durch Raumordnungsplanung – Bilanz, aktuelle Herausforderungen und methodisch-instrumentelle Perspektiven, ARL-Arbeitsmaterial 349, 46-70.

Anschriften der Verfasser(innen): Dipl.-Geogr. Anne Luttmann, Pfarrer-Wolf-Straße 2, D-01705 Freital, E-Mail anne-luttmann@web.de; Dr. Sylvi Bianchin, Heroldstraße 21, D-01157 Dresden, E-Mail sylvi_bianchin@hotmail.com; Dr. Marco Neubert, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Weberplatz 1, D-01217 Dresden, E-Mail m.neubert@ioer.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.