Etablierung einer freilebenden Wisentherde im Rothaargebirge

Abstracts

Wisente wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts in freier Wildbahn ausgerottet. Intensive Bemühungen zur Erhaltungszucht haben seitdem dazu geführt, dass die Weltpopulation inzwischen wieder auf mehr als 4400 Tiere angewachsen ist. Ab den 1950er Jahren wurden Wisente in Osteuropa wieder ausgewildert, so dass dort heute etwa zwei Drittel der Weltpopulation in freier Wildbahn leben.

Seit 2003 existiert eine Initiative, den Wisent auch in West-Europa modellhaft in einer frei lebenden Population in einem ca. 5000 ha großen Privatwaldgebiet im südwestlichen Nordrhein-Westfalen (NRW) wieder zu etablieren. Hierzu ist die Entwicklung eines an die besonderen Rahmenbedingungen der Region angepassten Managements der Tiere erforderlich.

In einer Machbarkeitsstudie wurden zunächst die grundsätzliche Lebensraumeignung, die Projektakzeptanz in der Region und die Finanzierungsmöglichkeiten geprüft. Seit Oktober 2009 wird im Rahmen eines vom Bundesamt für Naturschutz und dem nordrhein-westfälischen Umweltministerium geförderten Projekts eine kleine Gruppe von Wisenten auf ihre Freisetzung vorbereitet. Das Vorhaben wird intensiv wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen sind Grundlage für die noch ausstehende Entscheidung des Umweltministeriums des Landes NRW über eine Freisetzung der Wisente im Winter 2012/2013.

Die besondere Bedeutung auch kleiner, intensiv gemanagter Populationen in freier Wildbahn auch in West-Europa für den Erhalt des Wisents wird diskutiert.

Establishment of a Herd of European Bisons in the Rothaar Mountains – Testing and development project of federal government

European bisons were eradicated in the wild at the beginning of the 20th century. Intensive efforts of conservation breeding have meanwhile led to the re-establishment of a worldwide population of more than 4,400 animals. From the 50s onwards bisons have been reintroduced to the wild, which means that about two third of the world population are roaming freely.

In 2003 an initiative has been established to also allow the European bisons in Western Europe living in the wild in a private forest area in the south-west of North Rhine-Westphalia. This requires a management adapted to the special framework conditions of the region.

To start with, a feasibility study investigated the general suitability of the habitat, the acceptance in the region and the financial conditions. From October 2009 onwards a project promoted by the Federal Agency for Nature Conservation and the State Ministry of the Environment North Rhine-Westphalia prepared a small group of bisons for their release. The results of the accompanying scientific investigations will be the base for the subsequent decision of the state ministry on the release of the bisons in winter 2012/2013.

Finally, the paper discusses the particular importance of small, intensively managed populations of the European bison in the wild, even in Western Europe.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Viele Großsäuger in Europa sind im Zuge zivilisatorischer Prozesse in den letzten Jahrhunderten großflächig ausgestorben oder vielmehr ausgerottet worden. Mit zunehmender Überprägung der Ökosysteme durch den Menschen wurde die Populationsdynamik von Großsäugern auf verschiedenen Ebenen durch den Menschen direkt und indirekt im Regelfall negativ beeinflusst. Allgemein bekannte Faktoren wie Habitatverlust und Habitatfragmentierung, degradierte Ökosysteme und die Übernutzung der Populationen durch direkte Verfolgung der Tiere als Nahrungs- und Rohstoffquelle oder auch als Nahrungskonkurrent oder Schädling in der Land- und Waldwirtschaft gepaart mit den vergleichsweise geringen Reproduktionsraten erklären als Hauptursachen die teilweise massiven Arealverluste und Aussterbeprozesse (z.B. Daleszczyk et al. 2012, Sanderson 2008).

Ein Beispiel für eine einst weit verbreitete Art der gemäßigten Zonen Eurasiens, die durch den Menschen kurz vor der Ausrottung stand, ist der Wisent (Bison bonasus). In historischer Zeit war der Wisent weit verbreitet und besiedelte waldbetonte Gebiete West-, Mittel- und Südosteuropas bis zur Wolga und dem Kaukasus.

Die oben angeführten Faktoren reduzierten seine Verbreitung jedoch bis auf letzte entlegene Rückzugsgebiete, aus denen er dann ab dem Hochmittelalter zusehends verschwand. So gilt der Wisent in Schweden seit dem 11. Jahrhundert, in England seit dem 12., in Frankreich und in Westpreußen seit dem 16., in Ungarn und in Brandenburg seit dem 16., in Ostpreußen seit Mitte des 18. (1755) und in Siebenbürgen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts (1790) als ausgestorben (Graczyk 1981, Pucek et al. 2004, Tillmann 2008). In den letzten Rückzugsgebieten konnten die Wisente in den meisten Fällen auch nur überdauern, da sie als prestigeträchtige Jagdbeute für die privilegierte Gesellschaft erhalten und teilweise zu diesem Zweck unter strengem Schutz standen und gemanagt wurden (u.a. Winterfütterung und Bereitstellung von Wildwiesen). Der Wisent war als Jagdbeute so begehrt, dass schon früh versucht wurde, ihn in Gebieten, in denen er bereits ausgestorben war, wieder anzusiedeln; so beispielsweise geschehen 1689 in Mecklenburg und 1733 in Sachsen (Pucek et al. 2004); die Wiederansiedlungsversuche scheiterten aber an der Wilderei (Tillmann 2008).

Was die Naturschutzhistorie angeht, war der Wisent aufgrund seiner Bedeutung als herausfordernde, monumentale Jagdbeute eine der ersten Tierarten, die unter gesetzlichen Schutz gestellt wurde. Nichtsdestotrotz wurden auch die letzten zwei überlebenden verinselten Populationen in Bialowieza (Polen) und im Kaukasus (Russland) in Zeiten politischer Instabilität Anfang des 20. Jahrhunderts ausgerottet: Mit dem Fund der Überreste eines gewilderten Wisents am 12. April 1919 gilt die Unterart des Flachlandwisents (B. b. bonasus) im Urwald von Bialowieza als ausgerottet. Dem Kaukasus-Wisent (B. b. caucasicus) widerfuhr im Jahre 1927 dasselbe Schicksal wie dem Flachlandwisent in Bialowieza (Pucek et al. 2004).

Nur 54 Wisente überlebten in Tiergärten und Wildparks (Raczynski 1978). Der Appell zum Erhalt des Wisents durch den Polen J. Sztolcman und den Deutschen K. Priemel wurde 1923 auf dem ersten Internationalen Naturschutz-Kongress in Paris aufgegriffen und ad hoc in Berlin die Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents gegründet, deren erster Präsident Priemel wurde (Lindner et al. 2008). Ihre Satzung beinhaltete u.a. die Organisation einer geregelten Vermehrungszucht mit dem Ziel, die Weltpopulation des Wisents wieder zu vergrößern und letztlich auch wieder frei lebende Populationen zu etablieren (Krasinska & Krasinski 2008).

Die genetische Basis der Erhaltungszucht der Unterart des Flachlandwisents stellten nur noch vier Bullen und drei Kühe. In die so genannte Flachland-Kaukasus-Linie ging nur noch ein Kaukasus-Wisent-Bulle zusammen mit elf Individuen des Flachlandwisents ein.

Im seit Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts geführten Zuchtbuch (European Bison Pedigree Book) werden diese beide Zuchtlinien seitdem strikt voneinander getrennt geführt und versucht zu erhalten (Krasinska & Krasinski 2008). Da die Wisentpopulation durch einen extrem engen genetischen Flaschenhals gegangen ist, d.h. aufgrund der wenigen Gründertiere genetisch verarmt ist, stehen die Bemühungen des Zuchtprogramms seitdem vor der großen Herausforderung, den Austausch von Wisenten zwischen den verschiedenen europäischen Zuchtzentren zu koordinieren, um die verbliebene Variabilität im Genpool des Wisents zu bewahren (Daleszczyk & Bunevich 2009).

Die Zahl der Wisente wuchs sehr langsam. Im Jahr 1952 konnten erstmalig Wisente wieder im Wald von Bialowieza ausgewildert werden. Inzwischen ist die im Zuchtbuch erfasste Weltpopulation auf 4400 Individuen angewachsen – davon leben 66% in freier Wildbahn in 33 voneinander isolierten Populationen in Polen, Weißrussland, Litauen, Russland, der Ukraine und der Slowakei (Daleszczyk et al. 2012).

Die Weltpopulation kann nach wie vor als nicht gesichert gelten (IUCN Bison Spezialist Group). Eine große Gefahr ist der weitere Verlust genetischer Variabilität. In den vornehmlich kleinen freilebenden Gruppen kann es zu genetischer Drift kommen und damit sich die Anpassungsfähigkeit an eine sich verändernde Umwelt verringern. Zudem kann Inzuchtdepression negativen Einfluss z.B. auf die Reproduktionsleistung und die Resistenz gegenüber Krankheiten und Parasiten haben und so zum hohen Gefährdungsgrad des Wisents beitragen.

Nach wie vor ist daher eine Vergrößerung der Weltpopulation des Wisents angezeigt. Jede neubegründete Wisentgruppe, ob frei lebend oder im Zoo oder Gatter, ist ein weiterer Schritt zur Sicherung des Fortbestandes des größten Wildtieres Europas. Auch in Deutschland als Zentrum des ehemaligen Verbreitungsgebietes des Wisents sind frei lebende oder halbfreie Gruppen bei einem angepassten Management und geeigneter Umwelt nach wie vor denkbar.

Für den Erhalt des Wisents hat die EU eine besondere Verantwortung. Entsprechend wird der Wisent auch in Anhang II der FFH-Richtlinie als prioritäre Art geführt, für deren Erhalt besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. In Anhang IV ist der Wisent als streng zu schützende Art von gemeinschaftlichem Interesse gelistet. Entsprechend wird im Bundesnaturschutzgesetz auf die Arten des Anhangs IV verwiesen.

Seit dem Jahr 2003 laufen im Rothaargebirge im Süden Nordrhein-Westfalens erstmalig seit seiner Ausrottung Bestrebungen, den Wisent auch wieder in West-Europa modellhaft in einer frei lebenden Population zu etablieren und dazu ein angepasstes Management zu entwickeln (Lindner et al. 2010).

Im Folgenden sollen die Projektentwicklung, der aktuelle Stand und die Perspektive des Freisetzungs-Projektes „Wisente im Rothaargebirge“ vorgestellt werden.

2 Das Projekt „Wisente im Rothaargebirge“

2.1 Projektinitiative und Ziele

Die Projektinitiative ging im Jahr 2003 von Prinz Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, dem größten privaten Waldeigentümer in Nordrhein-Westfalen, und dem Naturschutzverein Taurus Naturentwicklung e.V. aus, der insbesondere die nachhaltige Integration von großen Pflanzenfressern in Naturschutzkonzepte fördert. Zur weiteren Prüfung und Entwicklung der Projektinitiative wurde 2004 das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) in den Arbeitskreis einbezogen bzw. als Förderer gewonnen (vgl. Abschnitt 2.3). Im weiteren Verlauf haben die Gebietskörperschaften – der Kreis Siegen-Wittgenstein und die Stadt Bad Berleburg – maßgeblich die Entwicklung des Vorhabens begleitet.

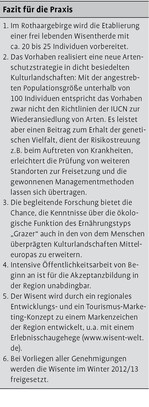

Als Hauptziele des Projekts wurde die Etablierung einer freilebenden Wisentherde von ca. 20 bis 25 Individuen auf einer Fläche von rund 5000ha im Rothaargebirge definiert.

Bei dieser Freisetzung von Wisenten steht neben der artenschutzfachlichen Bedürftigkeit des Wisents per se auch der Anspruch der Erhaltung bzw. Reetablierung seiner ökologischen Rolle – der Interaktion mit seiner Umwelt – im Vordergrund. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Rolle großen Pflanzenfressern in durch den Menschen überprägten Kulturlandschaften Mitteleuropas zukommt bzw. in der Vergangenheit zukam. Beim Wisent handelt es sich um die einzige in Europa noch vorkommende Wildrindart und gleichzeitig den letzten frei lebenden Vertreter des Ernährungstyps der „Grazer“.

Werden die Gruppen der heute frei lebenden Wisente betrachtet, so wird deutlich, dass sie je nach Lebensraum nicht mehr ihre komplette einstmals signifikante ökologische Rolle als Schlüsselart ausüben können. Meist konkurrieren sie nicht mehr mit dem gesamten Spektrum von Pflanzenfressern, sie interagieren nicht mehr mit Prädatoren und können schon wegen ihrer eingeschränkten Individuenzahl in ihren Refugien nicht mehr großflächig Landschaften mitgestalten. Entsprechend hoch ist das wissenschaftliche und naturschutzfachliche Interesse an der Klärung der Frage, welche Bedeutung der Wisent für die Entwicklung künftiger Wildnisgebiete und ihre Dynamik haben kann. Aber auch Projekte, deren Ausgangsbedingungen nicht alle oben erwähnten Aspekte erfüllen können, haben aus Sicht des Naturschutzes nicht nur eine große Bedeutung im Hinblick auf die Arterhaltung, sondern erlauben auch, die Kenntnisse bezüglich der von dieser Art ausgefüllten Funktionen im Ökosystem zu erweitern.

Lebensraum für den Wisent steht nicht unbegrenzt zur Verfügung und dementsprechend wird sein Raumverhalten im Rahmen eines Managements im Regelfall aktiv gestaltet. Daher steht auch bei diesem Freisetzungsvorhaben die Entwicklung eines angepassten Umgangs mit Wisenten in der intensiv genutzten Kulturlandschaft des Rothaargebirges im Vordergrund. Es soll bewertet werden, wie sich im dicht besiedelten Deutschland menschliche Nutzungsinteressen mit den Lebensansprüchen der großen Säuger vereinbaren lassen.

Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung des Naturtourismus‘. Die Beobachtung freilebender Wisente ist ein herausragendes Naturerlebnis. Für den langfristigen Erfolg muss die Region hinter dem Projekt stehen, sich im Idealfall damit identifizieren. Daher wird der Wisent gemäß dem Motto „Schutz durch Nutzung“ zu einem Markenzeichen der Region entwickelt. Hierzu wurde das Vorhaben in das regionale Entwicklungskonzept eingebunden und ein Tourismus-Marketing-Konzept erstellt. Ergänzend zur Freisetzung der Tiere ist ein Wisent-Erlebnisschaugehege, die „Wisent-Wildnis“, errichtet worden, die im Sommer 2012 eröffnet werden wird (siehe auch http://www.wisent-welt.de ). In einem 20ha großen Gehege ist dort in einem für das Rothaargebirge typischen Landschaftsausschnitt eine Wisentherde zu beobachten. Durch das Gehege mit seiner Informationsausstellung, die derzeit bereits in Bad Berleburg zu besichtigen ist, soll die Öffentlichkeit über das Projekt informiert werden und das Bedürfnis, die Wisente zu sehen, befriedigt werden, nicht zuletzt um den „Beobachtungsdruck“ auf die perspektivisch freilebenden Wisente zu reduzieren bzw. zu kanalisieren. Durch die Wisent-Wildnis kann Naturtouristen und anderen Erholungssuchenden das „Erlebnis Wisent“ garantiert werden, das die freilebenden Tiere nur unberechenbar bieten werden.

2.2 Projektgebiet

Ähnlich wie die Studie im Auftrag des BfN zu Wölfen (Projektteam Rahmenplan Wolf 2012) ergeben hat, ist auch beim Wisent davon auszugehen, dass seine ökologische Valenz und sein Opportunismus eine Besiedlung weiter Bereiche Deutschlands zuließe. Die großflächig eutrophierten Landschaften bieten attraktive Nahrung und auch mit vielen der heute existierenden Barrieren könnte der Wisent aufgrund seiner Physis umgehen. Diesem in die heutige Landschaft projizierten ökologischen Potenzial des Wisents steht eine Vielzahl unserer Ansprüche an die Landschaft gegenüber. Vor dem Hintergrund der Konfliktminimierung und der Akzeptanz z.B. im Kontext der Land- und Forstwirtschaft und des Straßenverkehrs reduziert sich die Anzahl bzw. die Ausdehnung der Eignungsräume erheblich.

Das hier vorgesehene Projektgebiet hat eine Größe von knapp 5000 ha und liegt schwerpunktmäßig im Südosten Nordrhein-Westfalens im Kreis Siegen-Wittgenstein zwischen den Orten Bad Berleburg und Schmallenberg. Es wird im Westen und Osten durch eine Kreis- bzw. Bundesstraße begrenzt; die südliche Grenze bildet ein vorhandener Wildschutzzaun und die nördliche verläuft auf dem Rothaarkamm entlang der Kreisgrenze (Abb. 1).

Das Rothaargebirge ist eine typische Mittelgebirgslandschaft. Der Großteil des Projektgebietes gehört zum Eigentum des Fürstenhauses zu Sayn-Wittgenstein. Etwa 90% der Fläche sind bewaldet, wobei der Nadelwaldanteil leicht den des Laubwaldes übersteigt. Beim Nadelwald dominieren Fichten-Altersklassenwälder, beim Laubwald naturnahe Buchenbestände. Der Offenlandanteil (Wiesen, Wildäcker, Viehweiden, Äcker) liegt bei unter 10%. Weitere Flächen mit Offenlandcharakter kommen durch Windwurfereignisse hinzu und bilden in den ersten Sukzessionsphasen attraktive Nahrungs- und Rückzugshabitate für Wisente. Der nördliche Teil des Projektgebietes gehört mit seinem naturnahen Hainsimsen-Buchenwald teilweise zum FFH- Gebiet „Schanze“.

2.3 Projektchronologie

Das Vorhaben zur Freisetzung von Wisenten im Rothaargebirge gliedert sich in vier Phasen:

1. Machbarkeitsstudie (E+E Voruntersuchung; 2005–2006);

2. E+E Vorhaben „Wisente im Rothaargebirge“ (Eingewöhnung/Begleitforschung; 2010–2013);

3. geplante Freisetzung/Umsetzung des Managementkonzepts (Winter 2012/ 2013);

4. Projektfortführung nach der Hauptförderphase inklusive Erfolgskontrolle.

2.3.1 Machbarkeitsstudie

In der von September 2005 bis Dezember 2006 von dem Verein Taurus Naturentwicklung e.V. durchgeführten Machbarkeitsstudie, die vom BfN und der ZGF gefördert wurde, wurden vor allem die Lebensraumeignung für Wisente, die Projektakzeptanz in der Region und Finanzierungsmöglichkeiten geprüft.

Die Untersuchungen ergaben, dass der vorgesehene Lebensraum geeignet und groß genug für eine Herde von 20 bis 25 Wisenten ist. Die wichtigsten Lebensraumrequisiten – ruhige Rückzugsgebiete, Weiden, Wiesen und Windwurfflächen als bevorzugte Äsungsflächen und Gewässer zur Sicherung des Wasserbedarfs – sind vorhanden und entsprechen den Ansprüchen von Wisenten.

Ein großer Vorteil des Projektgebiets sind die wenigen Flächeneigentümer, die das abzustimmende Spektrum von Interessen überschaubar halten. Weiterhin hält sich das Konfliktpotenzial mit linearer Verkehrsinfrastruktur in Grenzen, was durch die Klassifizierung als Unzerschnittener Verkehrsarmer Raum (UVZ >100km², Stand 2007) im Rahmen der deutschlandweiten Ermittlung des Fragmentierungsgrades der Landschaft bestätigt wurde (BfN 2008, Reck et al. 2008).

Ruhige Rückzugshabitate sind für die räumliche Bindung der freilebenden Wisente unabdingbar. Als wichtige Faktoren definieren diese Lebensraumqualität der Besucherdruck besonders abseits der zugelassenen Wege (vor allem Pilzsucher, Stangensammler, Geocacher, Mountainbiker etc.), forstwirtschaftliche Aktivitäten und der Jagddruck. Letzterer ist begrenzt, das Fürstenhaus zu Sayn-Wittgenstein führt konsequent auf den Hauptflächen des Projektgebiets die Intervalljagd auf den Großteil des Schalenwildes durch. Zur Lebensraumberuhigung wird auf Einzeljagd weitgehend verzichtet.

Weiterhin wurde im Rahmen der Voruntersuchung eine intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Projektpräsentationen und Diskussionsveranstaltungen, verbunden mit Ausstellungen und Informationsmaterial, waren die wichtigsten Instrumente, um die Öffentlichkeit zu erreichen und die Projektidee und den Projektfortschritt darzulegen. Von Beginn an ist die offene Diskussion des Projekts in Hinblick auf die Akzeptanzsteigerung in der vielseitig beanspruchten Landschaft als unabdingbar eingestuft worden und damit eine Hauptsäule in der Projektumsetzung.

Zur Darstellung der „Human dimensions“ wurden in Kooperation mit der Memorial University of Newfoundland (Kanada) und der Universität Siegen zwei Meinungsumfragen bei Anwohnern des Projektgebiets und eine Umfrage bei Besuchern des populären Wanderweges „Rothaarsteig“ durchgeführt. Eine deutliche Mehrheit der Befragten sprach sich für eine Freisetzung von Wisenten aus. Im Kreis Siegen-Wittgenstein stimmten bei der ersten Umfrage der Anwohner 68,2% und bei der zweiten ein halbes Jahr später 72,3% dafür. Im Hochsauerlandkreis nahm dagegen die Zustimmung von 73,0% auf 52,5% ab. Die befragten Wanderer am Rothaarsteig votierten mit 92,1% für eine Freisetzung von Wisenten (Decker et al. 2010).

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zeigten, dass die Erfolgsaussichten für die Freisetzung von Wisenten aufgrund ihres ökologischen Profils, der landschaftsökologischen Gegebenheiten, der breiten Projektakzeptanz in der Region sowie der Unterstützung seitens der Regionalpolitik und der Tourismusbranche sehr gut sind. Bedenken äußerten vor allem private Land- und Forstwirte.

Damit ihre Belange angemessene Berücksichtigung finden und um eine Austausch- bzw. Diskussionsplattform mit den regional relevanten Interessensvertretern (Projektbetreiber, Geldgeber, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd, Tourismus, Naturschutz) und Gebietskörperschaften anzubieten, wurde in Hinblick auf das E+E- Vorhaben eine vom Kreis Siegen-Wittgenstein koordinierte Steuerungsgruppe eingesetzt. Im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages „Wisente im Rothaargebirge“ zwischen dem Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW (MUNLV) und den Projektträgern wurde ein Fragenkatalog mit kritischen Fragen und Bedingungen für die Freisetzung von Wisenten definiert. Die Beantwortung der Fragen ist zentraler Bestandteil des Projekts und obligatorische Bedingung für die behördliche Genehmigung der geplanten Freisetzung der Wisente. Der komplexe Fragenkatalog betrifft beispielsweise die Themen Lebensraum (ökologische Wirkung, Einfluss auf FFH-Schutzgüter, Nahrungsverfügbarkeit), Verhalten (Ausweichverhalten, Verhalten gegenüber Verkehrsinfrastruktur), Fragen zu Managementoptionen in Hinblick auf Konfliktvermeidung bzw. Konfliktminimierung, zur Schadensregulierung und weiterhin zur Bedeutung für den Tourismus. Bei unüberbrückbaren Schwierigkeiten bietet dieser Vertrag die Option, das Projekt abzubrechen.

2.3.2 Das E+E-Vorhaben „Wisente im Rothaargebirge“

Auf der Grundlage der bestätigten Machbarkeit einer Freisetzung von Wisenten im Projektgebiet und nach Etablierung der Steuerungsgruppe zur Bewahrung der Transparenz des Vorhabens und zur Abwicklung des öffentlich-rechtlichen Vertrages wurde die Finanzierung des Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens durch das Bundesamtes für Naturschutz (BfN; mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) und das MUNLV von Oktober 2009 bis Ende September 2013 bewilligt. Zur Projektumsetzung wurde der Trägerverein Wisent-Welt-Wittgenstein e.V. gegründet, in dem gemäß seiner Satzung die Stadt Bad Berleburg, der Kreis, die Wittgenstein-Berleburg’schen Rentkammer und der Naturschutzvereins Taurus Naturentwicklung e.V. vertreten sind. Die Bedeutung des Projekts wurde seinerzeit dadurch unterstrichen, das der damalige Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Jürgen Rüttgers, die Schirmherrschaft übernommen hatte.

Im Zuge des Projekts sollen vornehmlich die Freisetzbarkeit unter den regionalen Rahmenbedingungen weiter geprüft, Managementtools entwickelt, eine Gruppe von Wisenten auf die Freisetzung vorbereitet und die Öffentlichkeit informiert werden, nicht zuletzt um die Akzeptanz des Projektes zu halten bzw. weiter zu steigern.

Als „Startpopulation“ wurden acht Wisente der Flachland-Kaukasus-Zuchtlinie bei Berücksichtigung der maximalen genetischen Variabilität entsprechend der Informationen aus dem „European Bison Pedigree Book“ ausgewählt. Die Tiere kommen überwiegend aus verschiedenen deutschen Gehegehaltungen und wurden im März 2010 in ein 88ha großes Eingewöhnungsgehege, das mit seinen Biotoptypen einen für die Region typischen Landschaftsausschnitt umfasst, entlassen. Hier sollen sich die Wisente an die örtlichen Gegebenheiten gewöhnen, einen festen Sozialverband bilden, und es sollen die ersten Geburten stattfinden. Das Gehege ist für die Öffentlichkeit gesperrt, damit die Tiere ihre natürliche Scheu wieder entwickeln können. Im Zentrum des Geheges befindet sich ein Fanggehege mit Fütterungsplatz, Salzlecke und Sandbadeplatz. Das Fanggehege soll in Zukunft über ein entsprechendes Management als traditionelles Zentrum des Aktionsraumes der Wisente etabliert werden. Darüber hinaus sollen hier die Tiere im Idealfall auch weiterhin gefangen werden, um beispielsweise Untersuchungen vornehmen zu können und die GPS-Sender-Technik warten zu können.

Die Eingewöhnungsphase im Gehege wird dazu genutzt, im Rahmen der wissenschaftlichen Begleituntersuchungen insbesondere die Fragen, die im oben angeführten öffentlich-rechtlichen Vertrag gestellt sind, zu behandeln. Nach der Eingewöhnungsphase und Bewertung der gewonnenen Untersuchungsergebnisse entscheidet das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen endgültig über die Freisetzung der Tiere im Winter 2012/2013.

Die wissenschaftlichen Begleituntersuchungen werden von 2009 bis 2013 in Kooperation mit verschiedenen Universitäten und freiberuflichen Wissenschaftlern durchgeführt. Die Forschungsschwerpunkte mit den durchführenden Institutionen sind:

1. Ökologie und Verhalten der Wisente – Universität Siegen und Trägerverein Wisent-Welt-Wittgenstein;

2. Einfluss der Wisente auf Vegetation und Landschaftsentwicklung allgemein und insbesondere auf FFH-Flächen – Goethe-Universität Frankfurt;

3. Einfluss der Wisente auf die Waldentwicklung unter forstökonomischen Gesichtspunkten – Georg-August-Universität Göttingen;

4. Sozio-ökonomische Auswirkungen der Freisetzung – Universität Siegen;

5. Monitoring FFH-relvanter Tierarten – Portig-Frede GbR;

6. vergleichende Untersuchungen zur Coprophagenfauna – Ingenieurbüro für Grünplanung und faunistische Gutachten;

7. Untersuchungen zur Zoochorie – Goethe-Universität Frankfurt.

Die Diskussion der jeweiligen Ergebnisse und die Entwicklungen in den einzelnen Teilprojekten findet im Rahmen einer Projektbegleitenden Arbeitsgruppe statt, die wiederum die Erkenntnisse und den Projektstand der oben vorgestellten Steuerungsgruppe zur Diskussion unterbreitet und damit auch veröffentlicht.

Ebenso soll der Austausch mit Experten rund um andere freilebende Wisentgruppen im Ausland und mit den Experten insbesondere der deutschen Gehegehaltungen dazu beitragen, deren langjährige Erfahrungen in dem Projekt im Rothaargebirge zu nutzen; in diesem Zusammenhang fand im März 2012 ein internationaler Workshop zum Thema „Management of captive- and free-ranging European bison“ statt und 2013 wird eine internationale Tagung stattfinden.

Die Erkenntnisse zum Management einer freilebenden Wisentgruppe in einer Kulturlandschaft und die Untersuchungsergebnisse aus diesem Modellvorhaben sollen ähnlichen Projekten Handlungsempfehlungen und Hinweise zur Umsetzung an die Hand geben.

3 Ausblick

Mit bis über 900kg Körpergewicht bei Bullen und einer Widerristhöhe bis zu 1,9m ist der Wisent das größte Landsäugetier Europas (Krasinska & Krasinski 2002). Einst war das charismatische Wildrind in Europa weit verbreitet und ein prägender Faktor im Ökosystem. Da seit seiner Ausrottung der Lebensraum in den meisten Regionen, in denen Wisentgruppen wieder Bestandteil des Ökosystems sind, vom Menschen aber stark verändert wurde, bedarf sein Management in Anpassung an die örtliche Umwelt besonderer Maßnahmen. Das gilt auch für den Umgang mit den Wisenten, die im Rothaargebirge freigesetzt werden sollen.

Die Einrichtung von Futterstationen und Wildwiesen ist das gängigste Lenkungsinstrument. Weiterhin werden, um ruhige Rückzugsräume zu schaffen, auch Besucher gelotst und so wie im Urwald von Bialowieza der „Wisenttourismus“ kanalisiert. Dadurch wird der Kontakt zwischen Mensch und Wisent begrenzt. Der Wisent lernt, sich mit den Störungen zu arrangieren, ihnen aus dem Wege zu gehen und eine Tradition in der Raumnutzung zu etablieren. Ungewollte „Zusammenstöße“ von Mensch und Wisent, die unter bestimmten Voraussetzungen auch gefährlich für den Menschen sein könnten, werden hiermit weitgehend ausgeschlossen. Zum Management gehört natürlich auch der genetische Austausch zwischen den nach wie vor isolierten Wisentgruppen, der nur durch „künstliche Migration“, d.h. durch Aussetzen von Zuchtbuch geprüften Wisenten mit den gewünschten Eigenschaften, gewährleistet wird.

Diese Aspekte, die auch auf die Wisentpopulation im Rothaargebirge zutreffen, und insbesondere das Ziel, die Population nicht über etwa 25 Individuen anwachsen zu lassen, machen den speziellen Charakter dieses Freisetzungsvorhabens aus. Das bedeutet, dass in diesem Naturraum die Mindestzahl einer demographisch stabilen Population, die von Karsinska & Krasinski (2008) und Pucek et al. (2004) mit einer Größe von mindestens 100 Individuen definiert wird, nicht erreicht werden kann. Mit der Qualität der limitierten Populationsgröße, die unterhalb einer demographisch stabilen Populationsgröße gehalten werden wird, entspricht das Vorhaben nicht den anerkannten Richtlinien der IUCN zur Wiederansiedlung von Arten. Mit diesem Vorhaben kristallisiert sich daher eine neue Schutzstrategie heraus, die fachlich vor dem Hintergrund der wachsenden Herausforderungen im Artenschutz von größter Bedeutung ist. Als Modellvorhaben kann das Projekt einen Katalysator für die Wiederansiedlung von Wisenten in geeigneten intensiv genutzten Kulturlandschaften Mittel- und Westeuropas darstellen.

In diesem Modell muss das Management zur nachhaltigen Integration in die Kulturlandschaft andere Herausforderungen bedienen als bei den bisher in Osteuropa etablierten freilebenden Populationen. Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem E+E-Vorhaben in Deutschland erleichtern die Prüfung von weiteren Standorten in einer ähnlichen Umwelt hinsichtlich ihrer Eignung zur Freisetzung von Wisenten, genauso wie das entwickelte Management an anderen Standorten reproduzierbar sein wird. Dieser Punkt ist mittel- bis langfristig umso mehr von Bedeutung, als die Landnutzungsintensitäten aller Voraussicht nach in ganz Europa weiterhin steigen werden – und das potenziell auch dort, wo Wisente aktuell in Osteuropa noch unter günstigeren Bedingungen frei leben.

Das Wissen um die Existenz und die einst weite Verbreitung des Wisents in Europa oder Deutschland ist in der breiten Bevölkerung nicht vorhanden. Eher noch sind der nordamerikanische Bison – der „Indianerbüffel“ – und dessen Geschichte und geschichtliche Bedeutung bekannt. Die intensiv betriebene Informations- und Öffentlichkeitsarbeit rund um die Freisetzung von Wisenten im Rothaargebirge trägt über die Projektgebietsgrenzen hinaus zur Sensibilisierung und Bildung der Öffentlichkeit bei und ist damit eine wichtige Basis für die Meinungsbildung und die Akzeptanzerreichung zur Entwicklung neuer Formen des Zusammenlebens von Menschen und Wisenten.

Trotz der Erfolge zur Rettung des Wisents dank der internationalen Zusammenarbeit wird die Weltpopulation der Art nach wie vor als nicht gesichert betrachtet (IUCN Bison Spezialist Group). Daher sind weitere Populationsgründungen unabhängig von der Intensität des Managements und der Zahl der Individuen, wenn sie im Zuchtbuch geführt werden, von größter Bedeutung. Vor allem Projekte, bei denen Wisente annähernd unter (halb-)natürlichen Bedingungen leben können, haben einen großen naturschutzfachlichen Wert. Zum einen leisten sie einen Beitrag, dass die verbliebene genetische Vielfalt erhalten bleibt, und dienen der Risikostreuung z.B. beim Auftreten von Krankheiten. Zum anderen können wichtige evolutionsbiologische Aspekte wie z.B. die Entwicklung von natürlichen Verhaltensweisen in sozialen Verbänden und eine naturnähere Selektion wieder wirken.

Bei Arten mit großem Raumbedarf und Konfliktpotenzial sind Suchräume für Wiederansiedlungen in Europa nur noch mit großen Einschränkungen vorhanden. Geeignete Räume haben dann teilweise nicht die Kapazität, einer demographisch stabilen Population ausreichend Lebensraum zu bieten. Das bedingt das Erfordernis einer intensiven Betreuung solcher in der Größe begrenzten Populationen. Dieses neue Modell einer Koexistenz von einer Großsäugerart und dem Menschen und seinen Landnutzungsansprüchen ist jedoch artenschutzstrategisch von herausragender Bedeutung und öffnet eine neue Perspektive, eine neue Herangehensweise im Großsäugerschutz in Deutschland.

Weitere Informationen zum Projekt sind unter http://www.wisent-welt.de zu finden.

Literatur

Bundesamt für Naturschutz (BfN, 2008): Daten zur Natur 2008. Bonn, 88-90.

Daleszczyk, K., Bunevich, A.N. (2009): Population viability analysis of European bison populations in Polish and Belarusian parts of Bialowieza Forest with and without gene exchange. Biological Conservation 142, 3068-3075.

–, Eycott, A., Tillmann, J.E. (2012): Extinct species, species at risk of extinction, and declining species: Some current and past case studies of detrimental influence of man. In: Angelici, F.M., ed., Problematic Wildlife, Cambridge University Press, in prep.

Decker, S.E., Bath, A.J., Simms, A., Lindner, U., Reisinger, E. (2010): The return of the king or bringing snails to the garden? The Human Dimensions of a proposed restoration of European Bison (Bison bonasus) in Germany. Restoration Ecology 18 (1), 41-51.

Graczyk, R. (1981): Der Wisent (Bison bonasus bonasus, Linnaeus 1758) in Polen und die Perspektiven seiner Restitution in Wäldern Europas. Zeitschrift für Jagdwissenschaft 27 (2), 91-101.

Lindner, U., Bunzel-Drüke, M., Reisinger, E. (2008): Wiederansiedlung von Wisenten im Rothaargebirge. Heimatpflege in Westfalen 21 (4), 1-11

–, Bunzel-Drüke, M., Reisinger, R., Tillmann, J. (2010): „Die Rückkehr des Königs“ – Freisetzung von Europäischen Wisenten (Bison bonasus Linnaeus, 1758) im Rothaargebirge. Natur und Landschaft 85 (12), 532-537.

Krasinska, M., Krasinski, Z.A. (2002): Body mass and measurements of the European bison during postnatal development. Acta Theriologica 47, 85-106.

–, Krasinski, Z.A. (2008): Der Wisent. Neue Brehm-Bücherei 74. Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben, 328 S.

Projektteam Rahmenplan Wolf (2010): Grundlagen für Managementkonzepte für die Rückkehr von Großraubtieren – Rahmenplan Wolf. Abschlussbericht des F+E-Vorhabens „Grundlagen für Managementkonzepte für die Rückkehr von Großraubtieren – Rahmenplan Wolf“ (FKZ 3507 86040) des BfN, 355 S.

Pucek, Z., Belousova, I.P., Krasinska, M., Krasinski, Z.A., Olech, W. (2004): European Bison. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Bison Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. IX + 54 S.

Raczynski, J. (1978): Zubr. Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne. Warschau, 246 S., zitiert in Karsinska & Krasinski (2008).

Reck, H., Hänel, K., Jessberger, J., Lorenzen, D. (2008): UZVR, UFR + Biologische Vielfalt. Landschafts- und Zerschneidungsanalysen als Grundlage für die räumliche Umweltplanung. Naturschutz und Biologische Vielfalt 62.

Sanderson, E.W., Redford, K.H., Weber, B., Aune, K., Baldes, D., Berger, J., Carter, D., Curtin, C., Derr, J., Dobrott, S., Fearn, E.V.A., Fleener, C., Forrest, S., Gerlach, C., Cormack Gates, C., Gross, J.E., Gogan, P., Grassel, S., Hilty, J.A., Jensen, M., Kunkel, K., Lammers, D., List, R., Minkowski, K., Olson, T.O.M., Pague, C., Robertson, P.B., Stephenson, B.O.B. (2008): The ecological future of the North American Bison: conceiving long-term, large-scale conservation of wildlife. Conservation Biology 22, 252–266.

Tillmann J.E. (2008): Der Wisent kehrt zurück – die wechselvolle Geschichte des Wisents in Europa. Lebensraum – Zeitschrift für Naturschutz in der Kulturlandschaft 2/3, 16-19.

Anschriften der Verfasser(in): Dr. Jörg Tillmann, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung, Bischofsholer Damm 15, D-30173 Hannover, und Wisent-Welt-Wittgenstein e.V., Poststraße 40, D-57319 Bad Berleburg, E-Mail Joerg.Tillmann@tiho-hannover.de; Dr. Margret Bunzel-Drüke, Wisent-Welt-Wittgenstein e.V., Poststraße 40, D-57319 Bad Berleburg, E-Mail m.bunzel-drueke@abu-naturschutz.de; Dr. Peter Finck, Bundesamt für Naturschutz, Abteilung für Biotopschutz und Landschaftsökologie, Konstantinstraße 110, D-53179 Bonn, FinckP@bfn.de; Edgar Reisinger, Taurus Naturentwicklung e.V., Lindenhöhe 16, D-07749 Jena, E-Mail Edgar.Reisinger@tlug.thueringen.de; Dr. Uwe Riecken, Bundesamt für Naturschutz, Abteilung für Biotopschutz und Landschaftsökologie, Konstantinstraße 110, D-53179 Bonn, E-Mail uwe.riecken@bfn.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.