Anpassung der Landschaftsplanung an den Klimawandel

Abstracts

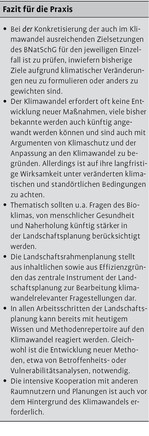

Basierend auf den Ergebnissen eines durch das Bundesamt für Naturschutz geförderten F+E-Vorhabens diskutiert der Beitrag zunächst Konsequenzen des Klimawandels für den Naturschutz allgemein. Dessen bisherige Ziele, Konzepte, Strategien und Maßnahmen sind angesichts der Anforderungen zur Anpassung an den Klimawandel und des Klimaschutzes in der Regel weiterhin sinnvoll oder gar von noch höherer Bedeutung, wenngleich sich die Bedeutung einzelner Aspekte verändern wird und neue Inhalte zu berücksichtigen sind. Auch der Landschaftsplanung stellen sich neue Aufgaben. Diese betreffen die zu bearbeitenden Inhalte, den Planungsprozess und die Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen räumlichen Ebenen der Landschaftsplanung.

Beispielhaft werden für einzelne Naturgüter die bereits heute bestehenden Möglichkeiten zur Berücksichtigung des Klimawandels in den verschiedenen Arbeitsschritten der Landschaftsplanung vorgestellt.

Climate Change-Adaptions of Landscape – Suggestions regarding contents, working steps and processes of landscape plan

Based on the results of a Research and Development Project promoted by the Federal Agency for Nature Conservation the paper starts with the discussion of the effects of the climate change for nature conservation in general. Present conservation aims, concepts, strategies and measures are considered useful in face of climate protection and of the requirements to adapt to climate change. The importance of individual aspects might however change or new contents can become relevant, and landscape planning will face new challenges. The new tasks concern the contents to be dealt with, the planning process and the division of work between the different spatial levels of landscape planning.

Giving examples for single natural assets the paper presents already existing options to consider the climate change in the different working steps of landscape planning.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Ziele sowie die darauf aufbauenden Strategien, Konzepte, Maßnahmen und Instrumente des Naturschutzes? Wo kann Bewährtes fortgeführt werden, wo sind Modifizierungen erforderlich oder neue Inhalte zu berücksichtigen und welche methodischen Ansätze stehen hierfür zur Verfügung? Diesen Fragen ging das vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) aus Mitteln des Bundesumweltministeriums geförderte Forschungs- und Entwicklungs-Vorhaben (F+E) „Planungs- und Managementstrategien des Naturschutzes im Lichte des Klimawandels“ (Wilke et al. 2011) nach.

Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse dieses Projektes vor. Er benennt zunächst Anpassungserfordernisse, die den Naturschutz generell betreffen, und stellt anschließend die Anforderungen an die Landschaftsplanung in den Mittelpunkt. Anhand ihrer Arbeitsschritte wird gezeigt, wie klimawandelbedingte Probleme und Themen bereits heute berücksichtigt werden können.

2 Konsequenzen des Klimawandels für Ziele und Maßnahmen des Naturschutzes

Die vielfach belegten direkten und indirekten Folgen des Klimawandels für biologische Vielfalt, Naturhaushalt, Landschaftsbild und Landnutzungen (vgl. u.a. EEA 2008, Ibisch & Kreft 2008, Knoche et al. 2009, Zebisch et al. 2005), die nicht immer, jedoch überwiegend negativ zu beurteilen sind, stellen den Naturschutz vor neue Herausforderungen. Prinzipiell sind hiervon sämtliche bisherigen Ziele des Naturschutzes betroffen und zunehmend schwieriger zu erreichen. Ob sie deshalb jedoch aufgegeben, verändert und ergänzt werden müssen oder ob lediglich intensivierte Maßnahmen und Aktivitäten zur Zielerreichung notwendig sind, wird kontrovers diskutiert und dürfte letztlich immer vom Einzelfall abhängen (vgl. u.a. Bairlein & Hüppop 2008, 21; Boye & Klingenstein 2006, Heiland & Kowarik 2008, Ibisch & Kreft 2008).

Da die Ziele des Naturschutzes in §1 BNatSchG sehr allgemein und umfassend formuliert sind, können auf ihrer Basis bereits heute konkretere Ziele sowie Maßnahmen zu Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel ausreichend begründet werden. So lässt sich beispielsweise das vor dem Hintergrund des Klimawandels geforderte Ziel, die Anpassungsfähigkeit von Natur und Landschaft an den Klimawandel zu stärken und zu verbessern (z.B. Bundesregierung 2008, Ibisch & Kreft 2008, Schuchardt et al. 2008), problemlos unter das Ziel der Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts subsummieren. Die rechtlich verankerten Ziele des Naturschutzes stehen somit „klimaangepassten“ Naturschutzmaßnahmen nicht entgegen, sondern erlauben diese oder erfordern sie geradezu. Zu diskutieren wäre lediglich, ob die Bedeutung naturnaher Lebensraumtypen (Moore, Wälder) und der Böden als Treibhausgasspeicher bzw. senken in den näheren Ausführungen, insbesondere des §1 Abs. 3 BNatSchG, gesondert erwähnt werden sollte, um erstens ein entsprechendes Bewusstsein innerhalb des Naturschutzes zu stärken, zweitens die potenziellen Beiträge des Naturschutzes zur gesamtgesellschaftlichen Bewältigung des Klimawandels öffentlich hervorzuheben und zu vermitteln.

Auf untergesetzlicher Ebene, also bei der Konkretisierung der rechtlichen Zielvorgaben in spezifischen Planungssituationen und Naturräumen, kann es jedoch durchaus erforderlich werden, Ziele aufgrund klimatischer Veränderungen anzupassen oder gänzlich neu zu formulieren. Dies gilt etwa für die Frage, ob die Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (insbesondere hinsichtlich Bodenschutz, Schaffung von Retentionsräumen, Landschaftswasserhaushalt) gegenüber dem „traditionellen Arten- und Biotopschutz“ eine stärkere Gewichtung als bisher erfahren sollte. Auch im Rahmen der Abwägung darüber, ob sich der Aufwand für die Erhaltung einer bestimmten Art oder eines bestimmten statisch definierten Zustands von Natur und Landschaft noch lohnt, wenn aufgrund des Klimawandels erhebliche Veränderungen der Standortvoraussetzungen zu erwarten sind, bedarf es einer kritischen Überprüfung bestehender Ziele im jeweiligen Planungsraum (vgl. Jessel & Hopf 2008, LfU 2008).

Prinzipiell sollten bereits vorhandene Ziele des Naturschutzes, wie konkret sie im Einzelfall auch immer formuliert sind, wegen der erwarteten klimabedingten Veränderungen nicht unbesehen und vorschnell aufgegeben, sondern aufgrund der Unsicherheiten über die Klimaentwicklung und deren Folgewirkungen behutsam überprüft und modifiziert werden. Ob sich bestimmte Ziele im konkreten Planungsraum realistischer Weise nicht mehr erreichen lassen und welche klimabedingten Veränderungen tatsächlich eintreten, müsste durch ein systematisches Monitoring ermittelt werden, das die Überprüfung der Wirksamkeit von Naturschutzmaßnahmen einschließt. Selbst wenn ein solches Monitoring zunächst höhere Kosten verursacht, so könnten damit Effektivität und Effizienz künftiger Maßnahmen erhöht werden.

Auch viele bisherige Maßnahmen(typen) des Naturschutzes werden künftig ihre Wirksamkeit behalten. Aufgrund der Notwendigkeiten zur Anpassung an den Klimawandel erlangen sie häufig sogar zusätzliche Bedeutung, was für die Begründung und gesellschaftliche Legitimierung konkreter Maßnahmen genutzt werden sollte. Dies gilt beispielsweise für die Renaturierung von Mooren (soweit dies unter veränderten klimatischen Bedingungen möglich und sinnvoll ist), einen naturnahen Waldumbau mit hoher Artenvielfalt oder für eine qualitativ und quantitativ hochwertige Grünflächenversorgung im städtischen Raum. Allerdings ist darauf zu achten, dass bei der konkreten Ausgestaltung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen die möglichen bzw. zu erwartenden Veränderungen der klimatischen und standörtlichen Bedingungen sowie die damit verbundenen Unsicherheiten berücksichtigt werden, um die langfristige Wirksamkeit der Maßnahmen sicherzustellen.

3 Neue Anforderungen an die Landschaftsplanung

Aus dem Klimawandel, seinen Auswirkungen und deren Konsequenzen für den Naturschutz insgesamt ergeben sich neue Anforderungen an das Instrument der Landschaftsplanung. Diese betreffen die zu behandelnden Inhalte, den Planungsprozess sowie das Verhältnis der verschiedenen Planungsebenen zueinander.

3.1 Inhaltliche Anforderungen

Bei der Bearbeitung aller Natur- bzw. Schutzgüter ergeben sich in unterschiedlicher Weise Fragen, die aufgrund des Klimawandels verstärkt oder neu zu berücksichtigen sind. Beispielhaft soll dies anhand der Naturgüter „Biologische Vielfalt, Arten und Biotope“ sowie „Klima und Luft“ gezeigt werden.

Biologische Vielfalt, Arten und Biotope

Die im Kontext des Klimawandels häufig geforderte Erhöhung der Anpassungsfähigkeit von Arten, Lebensgemeinschaften und Biotopen (Bundesregierung 2008, Ibisch & Kreft 2008) ist streng genommen nicht möglich, da sie letztlich eine „systeminterne“ (z.B. genetisch bedingte) Eigenschaft von Arten und Lebensräumen ist, die sich anthropogener Steuerung weitgehend entzieht (vgl. Fischlin 2007). Ziel muss es daher sein, Belastungen, die neben den klimatischen Veränderungen auf die biologische Vielfalt wirken, möglichst gering zu halten. Dies erfordert in den meisten Fällen keine gänzlich neuen Überlegungen, sondern ist mit seit langem bekannten Zielen und Maßnahmen zu erreichen, die somit eine weitere Legitimation erfahren. Dies betrifft etwa (a) die Erhaltung und Förderung der Funktionsfähigkeit von Ökosystemen sowie großräumiger landschaftlicher Zusammenhänge, (b) die Erhaltung und Wiederherstellung halbnatürlicher und naturnaher Ökosysteme (soweit dies unter veränderten klimatischen Bedingungen mit vertretbarem Aufwand erreichbar ist), (c) die Erhaltung und Schaffung einer klein- und großräumigen Vielfalt an Habitaten und Standorten, (d) die Sicherung und Entwicklung einer für Tier- und Pflanzenarten durchlässigen Landschaft durch Erhaltung und Neuschaffung unzerschnittener Räume und extensiv genutzter Flächen und durch Biotopverbund sowie (e) die generelle Verminderung existierender Gefährdungen durch Landnutzungen. Eine zunehmende Bedeutung werden jedoch Zieldiskussionen und Strategien zum Umgang mit einwandernden Arten erlangen (Berger & Walther 2007, Jessel & Hopf 2008).

Eine neue Aufgabe der Landschaftsplanung könnte die Ermittlung und Darstellung von „Referenzflächen Anpassung und biologische Vielfalt“ sein, die dazu dienen sollten, klimawandelbedingte Veränderungen ohne menschliche Steuerungsmaßnahmen zu beobachten, um daraus Erkenntnisse für die Optimierung von Landnutzungen und Naturschutzstrategien zu gewinnen. Solche Referenzflächen können zumindest teilweise identisch sein mit Wildnisflächen im Rahmen der Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie. Allerdings sollten sie nicht nur in besonders schützenswerten Gebieten, sondern auch in „Allerweltslandschaften“ vorgesehen werden. Hier könnten auch gezielte und nach Art, Intensität und zeitlicher Frequenz differenzierte Nutzungseingriffe vorgenommen werden, um Reaktionen der Naturgüter auf Landnutzungen zu beobachten und diese gegebenenfalls zu optimieren (Heiland & Kowarik 2008).

Bioklima und Luftqualität in Siedlungs- und Naherholungsräumen

Bezüglich des Naturgutes Klima und Luft bzw. der Fragen menschlicher Gesundheit und Erholung gewinnen vor allem die Themen bioklimatische Belastung und Luftqualität in Siedlungs- und Naherholungsräumen an Bedeutung. In der regional- und stadtplanerischen Diskussion zur Anpassung an den Klimawandel stellt dies einen zentralen Punkt dar [vgl. u.a. BMVBS & BBSR 2009, SenStadt 2011 sowie die Vorhaben im Rahmen von „KlimaMoro“ ( http://www.klimamoro.de ) und dem „ExWost“-Forschungsfeld „Urbane Konzepte zum Klimawandel“ des BBSR ( http://www.stadtklimalotse.net )]. Zwar gehört die Auseinandersetzung mit Kalt- und Frischluftentstehungsgebieten sowie Luftleitbahnen zum Standard der landschaftsplanerischen Praxis, der explizite Bezug zu den bioklimatischen Lebensbedingungen der Menschen steht dabei bislang aber weniger im Zentrum. Dies bestätigt eine entsprechende Auswertung von etwa 50 kommunalen Landschaftsplänen am Fachgebiet Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung der TU Berlin.

Das Thema wird jedoch an gesellschaftlicher Brisanz gewinnen, der sich die Landschaftsplanung nicht verschließen kann. Von besonderer Bedeutung ist dies in Städten und Ballungsräumen, die bereits heute aufgrund des Effekts der städtischen Hitzeinseln hohe bioklimatische Belastungen aufweisen und für die weitere Temperaturanstiege zu erwarten sind. So wird beispielsweise für Berlin eine Zunahme der durchschnittlichen Jahrestemperatur um bis zu 2,5 Grad bis 2050 erwartet, verbunden mit einer Zunahme der Tage mit Wärmebelastung (von derzeit 18 auf 25 bis 2050) und der Tropennächte. Auch räumlich weiten sich die belasteten Bereiche aus (SenStadt 2011, TU Berlin et al. 2010). Besonders betroffen sind in der Regel die dicht bebauten Innenstadtbereiche, während Einfamilienhaussiedlungen in Stadtrandlage auch künftig oft gute oder zumindest vergleichsweise bessere bioklimatische Bedingungen aufweisen werden (ebd.). Im Folgenden werden einige stärker als bisher zu berücksichtigende Inhalte genannt, die in enger Abstimmung mit Klimatologen und Stadtplanern bearbeitet werden sollten.

Ermittlung und Bewertung der bioklimatischen Belastung von Siedlungsgebieten: Für eine genaue Ermittlung der bioklimatischen Situation sind Messungen oder Modellrechnungen erforderlich, die häufig nicht vorliegen bzw. deren Erstellung zu aufwändig ist. Qualitative, näherungsweise Abschätzungen lassen sich jedoch anhand von Stadtstrukturtypen treffen, die hinsichtlich Bebauungsdichte, Gebäudehöhe und Versiegelungsgrad relativ homogene Merkmale aufweisen. Zukünftig können hierfür die Ergebnisse des F+E-Vorhabens „Immer trockener, immer wärmer? Stadtnatur im Klimawandel“ genutzt werden, in dessen Rahmen sowohl klimatische Belastung als auch klimatische Ausgleichsleistung von etwa 60 verschiedenen bebauten und unbebauten Stadtvegetationsstrukturtypen ermittelt wurden (Mathey et al. 2011) – wenngleich solche Zahlen im konkreten Fall immer in Abhängigkeit von der Umgebung, der Lage innerhalb des Stadtgebietes und anderen Faktoren variieren können. Um jene Räume einer Stadt zu ermitteln, in denen besonders hoher Handlungsbedarf besteht, können bioklimatisch belastete Gebiete mit Daten über empfindliche Bevölkerungsgruppen (ältere Menschen, Kleinkinder) sowie die Ausstattung an ausgleichend wirkendem städtischem Grün überlagert werden (vgl. Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen & TU Dresden 2011, SenStadt 2011, TU Berlin et al. 2011, Weis et al. 2011).

Ermittlung und Bewertung der aktuellen und künftigen klimatischen Ausgleichswirkung städtischer Freiräume und des Umlandes: Entscheidend für die klimatische Ausgleichswirkung von Grünflächen, Parks, Wäldern etc. sind deren Größe (mindestens 1ha), ihre Form (günstiges Verhältnis von Rand zu Innenfläche), ihre Ausstattung (Anteil an Rasenflächen und Baumbestand) sowie ihre Verteilung und Vernetzung innerhalb der Stadt. Generell kann davon ausgegangen werden, dass eine ausgleichende klimatische Wirkung auch größerer Grünflächen maximal 300 bis 450m in die benachbarten bebauten Bereiche reicht (Bongardt 2006), so dass viele kleinere Grünflächen im Stadtraum eine günstigere klimatische Ausgleichswirkung entfalten als wenige große. Aber auch Grünflächen, die keine ausgleichende Wirkung in den bebauten Bereich hinein entfalten, bieten den Menschen die Möglichkeit, hohen Temperaturen auszuweichen, und nehmen daher an Bedeutung zu. Dies gilt gleichermaßen für Innenstädte als auch für schnell und einfach zu erreichende Naherholungsflächen im Umland, wie größere Wälder oder Seen (vgl. Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen & TU Dresden 2011).

Aufwertung der bioklimatisch aktuell und künftig belasteten Siedlungsgebiete: Um derzeitige, insbesondere aber die künftig zu erwartenden Hitzebelastungen zu reduzieren, steht eine Reihe an Maßnahmen zur Verfügung, deren Wirksamkeit durch Modellierungen im Rahmen der Erstellung des Stadtentwicklungsplans Klima des Landes Berlin ermittelt wurde (GEO-NET Umweltconsulting 2010, SenStadt 2011, TU Berlin et al. 2011). Durch die Erhaltung bzw. Pflanzung von Stadtbäumen, durch Entsiegelungen, die Erhöhung der Rückstrahlung (Albedo) durch die Wahl heller Oberflächen sowie durch Hofbegrünungen können dabei erhebliche Temperaturminderungen bis zu 10°C erzielt werden, die allerdings auf das jeweilige Gebäudeumfeld begrenzt sind. Auch Fassadenbegrünungen zeigen Wirkung, die Temperatur mindernde Wirksamkeit von Dachbegrünungen ist eng auf den Dachbereich begrenzt. Diese Beispiele belegen die oben getroffene Aussage, dass in Hinblick auf Klimaanpassung und Klimaschutz oftmals keine gänzlich neuen Maßnahmen entwickelt werden müssen, um die Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu reduzieren.

Erhaltung und Verbesserung eines bioklimatisch positiv wirksamen Grünflächenverbunds: Durch den qualitativen und quantitativen Ausbau von Freiraum- und Grünstrukturen können ausreichende Kalt- und Frischluftproduktion, funktionsfähige Luftaustauschprozesse und abkühlende Effekte in hitzebelasteten Stadtgebieten gewährleistet werden. Nicht vergessen werden darf, dass Freiräume und Grünstrukturen nicht nur ein Mittel zur Anpassung in Städten, sondern selbst durch den Klimawandel betroffen sind. Dem muss durch die Wahl geeigneter Pflanzenarten (vgl. Roloff et al. 2008) und Bewässerungsmaßnahmen sowie ein angepasstes Grünflächenmanagement Rechnung getragen werden.

Berücksichtigung möglicher Zielkonflikte zwischen verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung der bioklimatischen und lufthygienischen Situation in Siedlungsräumen: Maßnahmen zur Verbesserung der bioklimatischen und lufthygienischen Situation können sich in Einzelfällen gegenseitig beeinträchtigen. Die folgenden Beispiele zeigen, dass daher im konkreten Fall eine genaue Analyse der lokalen Bedingungen, eine bewusste Abwägung zwischen verschiedenen Zielen sowie eine sehr differenzierte Entscheidungsfindung erforderlich sein können (vgl. Steinrücke et al. 2010, TU Berlin et al. 2011):

1) Umfangreiche Neupflanzungen von Bäumen können den Kaltluftabfluss herabsetzen oder sogar unterbrechen, so dass die Durchlüftung beeinträchtigt wird.

2) Ein geschlossenes Kronendach großer Bäume in engen, vielbefahrenen Straßen kann zur Konzentration von Schadstoffen im Straßenraum führen, da ein Entweichen der Schadstoffe nach oben verhindert wird.

3) Die flächige Anpflanzung von Bäumen auf bisherigen Offenlandflächen senkt zwar die Temperatur am Tag, kann aufgrund der ausgleichenden Wirkung geschlossener Baum- oder Waldbestände aber die Kaltluftproduktion in der Nacht im Vergleich zu offenen Vegetationsflächen einschränken.

3.2 Zusammenspiel der räumlichen Ebenen der Landschaftsplanung

Als zentrales Instrument zur Bearbeitung klimawandelbezogener Inhalte eignet sich die Landschaftsrahmenplanung auf regionaler Ebene: Gegenüber dem Landschaftsprogramm auf Landesebene weist der Landschaftsrahmenplan eine höhere räumliche Differenziertheit auf, die aufgrund der regional unterschiedlichen Ausprägungen des Klimawandels von Bedeutung ist. Zudem sind durch die Maßstabsunterschiede Konkretisierungen des Landschaftsprogramms durch die kommunale Landschaftsplanung kaum möglich. Gegenüber der kommunalen Landschaftsplanung umfasst die Landschaftsrahmenplanung eine Gebietsgröße, die durch die regionalisierten Klimaszenarien und -projektionen darstellbar und in Teilen differenzierbar ist. Zugleich bildet sie als Grundlage kommunaler Landschaftspläne deren gemeinsame inhaltliche Basis, auf der klimabedingte Veränderungen gemeindeübergreifend einheitlich thematisiert werden können. Dies betrifft etwa die Aufbereitung von Klimaszenarien, die Identifikation regionsspezifischer Auswirkungen des Klimawandels auf Naturgüter und Landnutzungen oder die Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Ergebnisse. Indem die Landschaftsrahmenplanung die kommunale Ebene damit von der Erarbeitung solcher Inhalte entlastet, trägt sie zur Effizienz der Landschaftsplanung insgesamt bei. Aufgabe der kommunalen Landschaftsplanung bleibt die örtliche Konkretisierung der sich daraus ergebenden Ziele und Maßnahmen. Schließlich spricht für eine zentrale Stellung der Landschaftsrahmenplanung, dass sie nach BNatSchG die einzige Ebene der Landschaftsplanung ist, deren flächendeckende Erstellung verbindlich ohne Erfordernisvorbehalt vorgeschrieben ist.

4 Berücksichtigung des Klimawandels in den Arbeitsschritten der Landschaftsplanung

Die nachfolgende stichpunktartige und beispielhafte Auswahl (für ausführlichere Hinweise siehe Wilke et al. 2011) an Möglichkeiten, den Klimawandel und seine Auswirkungen in der Landschaftsplanung zu berücksichtigen, zeigt, dass dies bereits jetzt ohne zusätzliche Forschungsergebnisse oder die Entwicklung grundlegend neuer Methoden möglich ist – wenngleich dies weiterführende praxisorientierte Forschungen und Erprobungen nicht überflüssig macht. Dies gilt insbesondere für die planerische Anwendung von Sensitivitäts-, Betroffenheits- oder Vulnerabilitätsanalysen, die durchaus methodisches Neuland darstellen – wenngleich erste Ansätze hierzu existieren (z.B. Holsten et al. 2009, Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen & TU Dresden 2011, TU Berlin et al. 2011, Weis et al. 2011).

Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, dass es innerhalb des dem Beitrag zu Grunde liegenden Projekts nicht möglich war, „Rezepte“ mit exakten methodischen Hinweisen zu erarbeiten bzw. die im Folgenden genannten Fragen an praktischen Fällen zu überprüfen und zu beantworten. Allgemein gültige Vorgaben sind aufgrund einzelfallspezifischer Datenlagen und Möglichkeiten ohnehin nur in abstrahierter Form möglich. Somit handelt es sich um Checklisten zu berücksichtigender Fragen und Aufgaben, die in den Arbeitsschritten Orientierung – Scoping, Bestandserfassung, Bestandsbewertung, Ziel- und Leitbildentwicklung, Handlungsprogramm (Maßnahmen und Erfordernisse), Monitoring sowie den begleitenden Kommunikations- und Partizipationsprozessen relevant sein können.

4.1 Orientierung – Scoping

Aufgabe von Orientierungsphase und Scoping ist es, den weiteren Planungsprozess zu strukturieren, einen Überblick über Datenlage und Überlegungen anderer Sektoren und Akteure zu gewinnen sowie Schwerpunkte zu setzen. Die in diesem Rahmen getroffenen ersten Einschätzungen müssen im Verlauf der weiteren Planung überprüft und ggf. korrigiert bzw. ergänzt werden, so dass die hier genannten Punkte auch in weiteren Arbeitsschritten in konkretisierter Form wieder auftauchen.

1. Ermittlung der Datengrundlagen und daraus folgende erste Abschätzung der voraussichtlichen Betroffenheit des Planungsraums durch den Klimawandel

Welche Datengrundlagen sind erforderlich und vorhanden? Z.B. regionalisierte Klimaprojektionen, Erkenntnisse und Abschätzungen zu bereits eingetretenen Auswirkungen des Klimawandels, vorliegende Aussagen anderer Planungen zur Berücksichtigung des Klimawandels, Vulnerabilitäts- oder Betroffenheitsanalysen für den Planungsraum

2. Besonders betroffene Teilräume, Naturgüter oder Landnutzungen

Wo bestehen hohe Empfindlichkeiten, welche Flächen haben besondere Bedeutung für Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel? Z.B. kalt- und feucht-stenotope Arten und ihre Lebensräume, Flächen mit hoher Bedeutung als Treibhausgasspeicher, senke oder quelle wie Wälder und Moore, Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete, Luftleitbahnen, unbebaute Flächen entlang von Fließgewässern als natürliche Retentionsflächen. Je nach Kenntnisstand können diese Fragen ggf. auch erst im Rahmen der Bestandsaufnahme beantwortet werden.

3. Zusammenspiel mit anderen Planungs- und Prüfprozessen

Welche Arbeitsteilung zwischen Landschafts-, Raum- und Fachplanungen ist zweckmäßig? Z.B. hinsichtlich der Erstellung von Vulnerabilitäts- und Sensitivitätsanalysen, einzelner Strategien und Maßnahmen zu Klimaschutz und Anpassung oder der Öffentlichkeitsbeteiligung

Welche Informationen kann die Landschaftsplanung anderen Planungen zur Verfügung stellen? Z.B. Gebiete mit besonderer Bedeutung für Klimaschutz und Klimaanpassung, naturschutzfachliche (Beiträge zu Sensitivitäts-, Vulnerabilitäts- und Risikokarten; Beiträge zur naturverträglichen Steuerung erneuerbarer Energien, Beiträge zu Umweltprüfung und Eingriffsregelung, etwa durch Vorschläge für Kompensationsflächenpools, die Klimaschutz und Anpassung sowie die Effizienz von Maßnahmen unter den Bedingungen des Klimawandels berücksichtigen

Welche Potenziale für inhaltliche Synergien und Konflikte bestehen zwischen den Interessen, Zielen und Maßnahmen von Raum-, Fach- und Landschaftsplanung? Z.B. Funktionen städtischer Grünflächen für Klimaschutz, Erholung, Bioklima und menschliche Gesundheit, Arten- und Biotopschutz und Wasserrückhaltung

4.2 Bestandserhebung

1. Ermittlung bisheriger und zu erwartender direkter Auswirkungen des Klimawandels auf Natur und Landschaft

Welche Daten und Erkenntnisse liegen zu bisherigen und künftig möglicherweise eintretenden klimabedingten Veränderungen im Planungsraum vor? Z.B. Veränderung von Artenspektrum und Lebensräumen, Veränderung von Wasserspiegel und klimatischer Wasserbilanz, Zunahme von Wind- oder Wassererosion, Veränderungen des innerstädtischen Klimas, Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, Landschaftsbild und Erholungseignung

Welche Parameter und Funktionen der Natur- bzw. Schutzgüter sind in besonderer Weise von klimatischen Zuständen abhängig, durch den Klimawandel betroffen und für die Abschätzung künftiger Folgen des Klimawandels vorrangig zu betrachten? Z.B. Veränderungen von Oberflächengewässern: Wie könnte sich die Wasserführung von Oberflächengewässern verändern? Ist mit erhöhter Gefahr von Hochwassern und Sturzfluten zu rechnen? Wie kann sich die Gewässerstruktur aufgrund veränderten Abflussverhaltens ändern? Werden die Gewässer vermehrt Niedrigwasserstände und höhere Wassertemperaturen aufweisen? Welche Folgen hat dies für die Konzentration von Schadstoffen in den Gewässern? Wie verändern sich als Folge der genannten Wirkungen die Vorkommen aquatischer Arten?

2. Ermittlung bisheriger und zu erwartender indirekter Auswirkungen des Klimawandels auf Natur und Landschaft aufgrund von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen Welche Änderungen haben sich aufgrund von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen bereits vollzogen (z.B. Windkraftanlagen, Biogasanlagen, Anbau von Biomasse, Hochwasserrückhaltung)? Wie wird sich das Landnutzungsmuster aufgrund von Klimaschutz und Anpassungsbemühungen künftig entwickeln? Welche diesbezüglichen Ziele und Maßnahmen werden in der Politik, von Fachplanungen und Landnutzungen verfolgt?

3. Ermittlung kumulativer Wirkungen aufgrund des Zusammenwirkens klimabedingter mit anderweitig bedingten Landnutzungsänderungen Über der Diskussion über den Klimawandel darf nicht vergessen werden, dass dieser nicht der einzige und zumindest kurz- und mittelfristig auch nicht der am stärksten wirksame Faktor der Veränderung von Natur und Landschaft ist. Daher ist es unabdingbar, gemeinsam mit den Folgen des Klimawandels die möglichen Auswirkungen weiterer landschaftsprägender Faktoren, insbesondere der herrschenden Landnutzungen, zu betrachten – auch und gerade in ihrem kumulativen Zusammenwirken.

4.3 Bestandsbewertung

1. Auswahl und Überprüfung bisheriger und ggf. neuer Bewertungskriterien

Schutzgut Arten und Biotope: Für den Naturschutz generell, aber auch im Rahmen einzelner Planungen ist zu überprüfen, inwiefern sich das Bewertungskriterium „Naturnähe, Natürlichkeit“ eignet bzw. wie es definiert werden muss. Gleiches gilt für die Frage, wie besonders „klimasensitive“ Arten und Biotope zu bewerten sind, v.a. im Hinblick auf zu ergreifende oder zu unterlassende Maßnahmen („hoch schutzwürdig“ oder „langfristig aufgeben“)? Für welche Arten und Biotope trägt der Planungsraum regional und überregional aufgrund der Artenareale und Lebensraumvorkommen besondere Verantwortung und wie wird sich dies aufgrund von Arealverschiebungen ändern? Wie sind einwandernde Arten zu beurteilen?

Schutzgut Wasser: Welche Flächen und Räume sind für die natürliche Wasserrückhaltung bei Hochwasser oder Starkregenereignissen besonders geeignet? Welche Flächen und Räume sind für die Grundwasserneubildung von besonderer Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung von Trinkwasser?

Schutzgut Mensch (in engem Bezug zu und auf Basis der Bewertung Klima und Luft): Welche Bedeutung haben Flächen für den bioklimatischen Ausgleich sowie als Ausweichräume bei Hitzebelastungen, insbesondere im städtischen Kontext (z.B. Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete, Luftleitbahnen, schattenspendende Grünanlagen, Wasserflächen)?

2. Bewertung der Klimarelevanz von Landnutzungen und Ökosystemen Bisher in der landschaftsplanerischen Bewertung nicht berücksichtigt ist die Klimarelevanz von Ökosystemen und der damit verbundenen Landnutzung. Hier ist das Ausmaß zu ermitteln und zu bewerten, in dem Landnutzungen und Lebensräume zur Emission von Treibhausgasen bzw. zu deren Vermeidung beitragen. Genaue Angaben zum Kohlenstoffhaushalt und damit zur Klimawirksamkeit von Ökosystemen, Biotoptypen und Böden lassen sich allerdings nicht in generalisierter Weise treffen, da sie wesentlich durch die jeweilige Nutzung und Bewirtschaftungsform bestimmt sind, die nur lokal erhoben werden kann (vgl. von Haaren et al. 2010). Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Gefährdung natürlicher Treibhausgasspeicher und -senken durch die direkten Folgen des Klimawandels. Erste Ansätze zur Bearbeitung solcher Inhalte finden sich in einem „Fachkonzept zur Anpassung der Landnutzungen an den Klimawandel“ der Stadt Lübeck (Lammert et al. 2009) sowie im Rahmen des Stadtentwicklungsplans Klima des Landes Berlin (SenStadt 2011, TU Berlin et al. 2010).

4.4 Ziel- und Leitbildentwicklung

Der Arbeitsschritt umfasst sowohl die Festlegung konkreter Ziele als auch eines übergeordneten Leitbilds, ggf. dessen Diskussion im Rahmen von Beteiligungsprozessen sowie die Analyse von Synergien und Konflikten zwischen verschiedenen Zielen der Landschaftsplanung und anderer Planungen mit Relevanz für Natur und Landschaft. Im Folgenden werden auszugsweise Zielformulierungen genannt, die keineswegs völlig neu sind, aufgrund des Klimawandels aber an Bedeutung gewinnen.

1. Schutzgut Boden a) Minimierung des Risikos von Bodenerosion

b) Erhaltung der Wasserspeicherkapazität von Böden

c) Erhaltung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit und Ertragsfunktion von Böden

d) Erhaltung von Böden mit hoher Bedeutung als Speicher bzw. Senke von Treibhausgasen

2. Schutzgut Wasser a) Erhaltung und Förderung der Wasserrückhaltekapazität (auch im Siedlungsbereich) b) Gewährleistung einer möglichst hohen Grundwasserneubildungsrate und Sicherung des Grundwasserdargebots

c) Sicherstellung einer Mindestwasserführung der Fließgewässer in Trockenperioden

d) Vermeidung nutzungsbedingter Grundwasserabsenkungen mit Auswirkungen auf grundwasserabhängige Biotope und Ökosysteme

e) Erhaltung und Wiederherstellung der natürlichen Dynamik von Fließgewässern und deren Auenbereichen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes

f) Vermeidung von Nähr- und Schadstoffeinträgen in Grund- und Oberflächenwasser durch Hochwasser- und Starkregenereignisse

4.5 Handlungsprogramm: Maßnahmen und Erfordernisse

Im Folgenden werden Beispiele für Maßnahmen und Erfordernisse anhand des Naturgutes Boden sowie des Klimaschutzes vorgestellt. Sie sind aus naturschutzfachlicher Sicht im Hinblick auf ihre (prinzipielle) Eignung zur Bewältigung des Klimawandels formuliert. Aussagen zur Realisierbarkeit werden nicht getroffen, da sie vom Einzelfall abhängig sind.

1. Schutzgut Boden

a) bewährte Maßnahmen zur Verringerung bzw. Vermeidung der Bodenerosion sowie der Vermeidung der Bodenverdichtung

b) Maßnahmen zur Erhaltung und zum Aufbau der organischen Substanz im Boden durch standortangepasste Landnutzungsstrategien

c) Vermeidung der Zerstörung von Böden durch Flächenversiegelung

d) Hinweise zum Ausschluss von Nutzungen, die Treibhausgase auf Böden mit hohem Kohlenstoffgehalt freisetzen, z.B. Entwässerung und Nutzung von Mooren

2. Maßnahmen zur Erreichung von Zielen des Klimaschutzes: Erhaltung und Entwicklung von Treibhausgasspeichern und senken, Minimierung von Treibhausgasquellen

a) Reduzierung siedlungsstrukturell bedingter Treibhausgasemissionen, auch durch empfehlende Hinweise an die Bauleit- und Fachplanung außerhalb des „engeren Aufgabengebiets“ der Landschaftsplanung, z.B. durch Erhaltung und Schaffung wohnungs- und siedlungsnaher Erholungsflächen, konsequente Umsetzung einer kompakten Stadtentwicklung bei gleichzeitiger Qualifizierung von Grünflächen, Hinweise zum Ausbau des Radwegesystems sowie zur vorrangigen Ausweisung von Neubaugebieten bei gesicherter ÖPNV-Anbindung

b) Schutz intakter Moore und Wiedervernässung entwässerter Moorflächen sowie von ehemaligem Feuchtgrünland, sofern die klimatischen Bedingungen dem nicht entgegenstehen (Niederschlagsrückgang, höhere Verdunstung), dabei Beachtung der Risiken von erhöhten Methan- und Lachgasemissionen bei falschem Wiedervernässungsregime

c) natur- und landschaftsgerechter Anbau nachwachsender Rohstoffe zur Erzeugung erneuerbarer Energien, z.B. Kurzumtriebsplantagen in strukturarmen Gebieten

d) Erhaltung von Wäldern, Neuaufforstungen, die unter Beachtung anderer Ziele des Naturschutzes sowie der Anpassungserfordernisse an den Klimawandel erfolgen sollten (u.a. Freihaltung von Luftleitbahnen, Schutz von Kaltluftentstehungsgebieten)

e) „Kohlenstoff-ökologische“ Optimierung der Forstbewirtschaftung, u.a. durch Baumartenwahl und geeignete Verjüngungsverfahren und Verlängerung der Umtriebszeit) (vgl. Haaren et al. 2010).

4.6 Monitoring

Das Monitoring ist bislang kein bewährter und erprobter Arbeitsschritt der Landschaftsplanung. Dennoch ist seine Verankerung in der Landschaftsplanung in Bezug auf Zielerreichung, Maßnahmenwirksamkeit und tatsächliches Eintreten angenommener Entwicklungen dringend geboten, um die direkten und indirekten Folgen des Klimawandels mit ihren Wechselwirkungen und kumulativen Effekten besser einschätzen, möglichst kurzfristig darauf reagieren und Rückschlüsse für Folgeplanungen ziehen zu können. Die Landschaftsplanung kann hier eine Serviceleistung für die Umweltprüfungen anderer Planungen bieten. Unverzichtbare Voraussetzung für ein funktionierendes Monitoring ist allerdings die Schaffung finanzieller Rahmenbedingungen. Sofern dies der Fall ist, sind in der Planungspraxis u.a. folgende Fragen zu beantworten:

1. Inhalte des Monitorings

Was ist Gegenstand des Monitorings? Z.B. klimawandelbedingte Veränderungen von Natur und Landschaft, Zielerreichung, Umsetzung und Wirksamkeit landschaftsplanerischer Maßnahmen und Erfordernisse? Welche Ziele sollen vorrangig in das Monitoring einbezogen werden, um ihre Realisierbarkeit zu überprüfen?

2. Verknüpfung von Monitoringaktivitäten

Wie kann das Monitoring in der Landschaftsplanung mit anderen Aktivitäten der Umweltbeobachtung, der Umweltüberwachung im Rahmen der Umweltprüfung für die Raumplanung oder dem Monitoring für Programme und Pläne nach WRRL und für FFH-RL kombiniert werden? Welche Daten bzw. Indikatoren sind für beide Seiten geeignet und können gemeinsam erhoben werden?

3. Zeitpunkt und Frequenz des Monitorings

Zu welchen Zeitpunkten erfolgen Erhebungen, die für das Monitoring erforderlich sind? Wann und auf welche Weise fließen die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die Landschaftsplanung ein? Ist der bisherige Fortschreibungszeitraum der Landschaftsplanung von zehn bis 15 Jahren ausreichend?

4.7 Kommunikation und Partizipation

Kommunikation und Partizipation als begleitende Aufgabe über alle anderen Arbeitsschritte hinweg erlangen aufgrund der mit dem Klimawandel und seinen Auswirkungen verbundenen Unsicherheiten zusätzliche Bedeutung, werden damit aber auch schwieriger und anspruchsvoller. So ist etwa darauf zu achten, das Thema einerseits nicht zu vereinfachend zu vermitteln und die bestehenden Unsicherheiten klar darzustellen, andererseits aber auch die bestehende Komplexität soweit als möglich zu reduzieren. Konkretere Anforderungen entsprechen weitgehend jenen, die auch aus anderen Planungsprozessen bekannt sind, so dass an dieser Stelle auf nähere Ausführungen verzichtet wird.

Literatur

Bairlein, F., Hüppop, O. (2008): Klimawandel und Vogelwelt – eine kurze Übersicht. In: NABU-Bundesverband, Tagungsdokumentation der NABU-Konferenz „Klimawandel und Biodiversität“ am 08. und 09. April 2008, Berlin, 15-22.

Berger S., Walther, G.-R. (2007): Klimawandel und biologische Invasion. In: Balzer, S., Dieterich, M., Beinlich, B., Natura 2000 und Klimaänderungen, Naturschutz und Biologische Vielfalt 46, 57-64.

BMVBS/BBSR (Hrsg., 2009): Entwurf eines regionalen Handlungs- und Aktionsrahmens Klimaanpassung („Blaupause“). BBSR-Online-Publikation 17/2009.

Bongardt, B. (2006): Stadtklimatologische Bedeutung kleiner Parkanlagen – dargestellt am Beispiel des Dortmunder Westparks. Essener Ökologische Schriften 24, Hohenwarsleben.

Boye, P., Klingenstein, F. (2006): Naturschutz im Wandel des Klimas. Natur und Landschaft 81 (12), 574-577.

Bundesregierung (2008): Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Berlin, 78S.

EEA (European Environment Agency, 2008): Impacts of Europe‘s changing climate – 2008 indicator-based assessment. Joint EEA-JRC-WHO report. Summary and selected chapters of the report. Copenhagen.

Fischlin, A. (2007): Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme. In: Forum Biodiversität Schweiz, Hotspot 16, Bern, 5-6.

GEO-NET Umweltconsulting (2010): Untersuchungen zum Klimawandel in Berlin. Zusammenstellung der im Rahmen des Stadtentwicklungsplans (StEP) Klima durchgeführten Modellrechnungen.

Haaren, C.v., Saathoff, W., Bodenschatz, T., Lange, M. (2009): Der Einfluss veränderter Landnutzungen auf Klimawandel und Biodiversität – unter besonderer Berücksichtigung der Klimarelevanz von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Naturschutz und Biologische Vielfalt 94, Bonn-Bad Godesberg.

Heiland, S., Kowarik, I. (2008): Anpassungserfordernisse des Naturschutzes und seiner Instrumente an den Klimawandel und dessen Folgewirkungen. In: Räumliche Anpassung an den Klimawandel. Informationen zur Raumentwicklung 6/7, Bonn, 415-422.

Holsten, A., Vohland, K., Cramer, W. & Hochschild, V. (2009): Ökologische Vulnerabilität von Schutzgebieten – exemplarisch untersucht für Brandenburg. – In: Biodiversität und Klima – Vernetzung der Akteure in Deutschland IV. – Bonn-Bad Godesberg – BfN-Skripten 246: 17-18.

Ibisch, P.L., Kreft, S. (2008): Anpassung an den Klimawandel: eine systematische Analyse von Handlungsoptionen für den Naturschutz. Anliegen Natur 32 (1), 3-23.

Jessel, B., Hopf, T. (2008): Naturschutz im Klimawandel – ein Zwischenfazit. In: Tagungsdokumentation der NABU-Konferenz „Klimawandel und Biodiversität“ am 08. und 09. April 2008, Berlin, 85-91.

Knoche, G., Lünenbürger, B., Hain, B., Müschen, K. (2009): Konzeption des Umweltbundesamtes zur Klimapolitik – notwendige Weichenstellungen 2009. Dessau-Roßlau (Umweltbundesamt), Climate Change 14, 110S.

Lammert, F.D., Kühn, U., Hillebrand, U., Niehus, O. (2009): Klimawandel in Lübeck – Fachkonzept zur Anpassung der Landnutzungen an den Klimawandel in Lübeck. Lübeck.

LfU (Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2008): Klimaanpassung Bayern 2020. Der Klimawandel und seine Auswirkungen – Kenntnisstande und Forschungsbedarf als Grundlage für Anpassungsmaßnahmen. Kurzfassung einer Studie der Universität Bayreuth. Augsburg, 43S.

Mathey, J., Rößler, S., Lehmann, I., Bräuer, A., Goldberg, V., Kurbjuhn, C. (i.Dr.): Noch wärmer, noch trockener? Stadtnatur und Freiraumstrukturen im Klimawandel. Erscheint in: Naturschutz und Biologische Vielfalt, Bonn-Bad Godesberg.

Roloff, A., Bonn, S., Gillner, S. (2008): Baumartenwahl und Gehölzverwendung im urbanen Raum unter Aspekten des Klimawandels. Forstwissenschaftlicher Beitrag Tharandt, Beih. 7, 92-107.

Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen, TU Dresden Lehr- und Forschungsgebiet Landschaftsplanung (Hrsg., 2011): Vulnerabilitätsanalyse Westsachsen, Mai 2011. http://www.rpv-westsachsen.de ( Projekte MORO). Letzter Zugriff am 30.08.2011.

Schuchardt, B., Wittig, S., Mahrenholz, P., Kartschall, K., Mäder, C., Hasse, C., Daschkeit, A. (2008): Deutschland im Klimawandel – Anpassung ist notwendig. Dessau-Roßlau (Umweltbundesamt), 14S.

SenStadt (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Hrsg., 2011): Stadtentwicklungsplan Klima Berlin. Berlin, 80S.

Steinrücke, M., Dütemeyer, D., Hasse, J., Rösler, C. und Lorke, V. (2010): Handbuch Stadtklima. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.

TU Berlin, Fachgebiet Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung; Herwarth+Holz (2010): Fachgutachten zum Stadtentwicklungsplan (StEP) Klima Berlin. Bearbeiter: S. Heiland (Projektleitung), C. Wilke, K. Rittel, C.H. v. Bittenfeld, B. Holz, A. Neisen, K. Thurau in Zusammenarbeit mit GEO-NET Umweltconsulting GmbH (P. Trute, D. Herrmann). Unveröff. Gutachten, Berlin.

Weis, M., Siedentop, S., Minnich, L. (2011): Vulnerabilitätsbericht der Region Stuttgart. Unter Mitarbeit von J. Baumüller, H. Flaig, F. Haakh, G. Kaule, U. Reuter. http://www.region-stuttgart.org/vrs/main.jsp?navid=438 . Letzter Zugriff am 30.08.2011.

Wilke, C., Bachmann, J., Hage, G., Heiland, S. (2011): Planungs- und Managementstrategien des Naturschutzes im Lichte des Klimawandels. Naturschutz und Biologische Vielfalt 109.

Zebisch, M., Grothmann, T., Schröter, D., Hasse, C., Fritsch, U., Cramer, W. (2005): Klimawandel in Deutschland – Vulnerabilität und Anpassungsstrategien klimasensitiver Systeme. Dessau (Umweltbundesamt). Climate Change 8, 203S.

Anschrift der Verfasser(innen): Prof. Dr. Stefan Heiland und Dr. Christian Wilke, TU Berlin, Fachgebiet Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung, Sekr. EB 5, Straße des 17. Juni 145, D-10623 Berlin, E-Mail stefan.heiland@tu-berlin.de bzw. christian.wilke@tu-berlin.de ; Jutta Bachmann und Gottfried Hage, Hage+Hoppenstedt Partner, Gartenstraße 88, D-72108 Rottenburg am Neckar, E-Mail bachmann @hhp-raumentwicklung.de bzw. hage@hhp-raum entwicklung.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.