Die internationale Verantwortung Deutschlands für den Schutz arktischer und nordischer Wildgänse

Abstracts

Auf Basis nationaler und internationaler synchroner Erfassungen werden in dem Beitrag die räumliche Verteilung und die Entwicklung der Bestandszahlen der wichtigsten in Deutschland rastenden Gänsearten vorgestellt. Dabei zeigen sich deutlich artspezifische Unterschiede sowohl in der Verteilung als auch im Zugmuster.

Gleichzeitig weisen die internationalen Bestandserfassungen für die meisten Gänsearten eine Stabilisierung der Zahlen auf, einige Arten gehen sogar zurück. Bei den meisten Arten ist ein deutlicher Rückgang des Bruterfolges seit Mitte der 1990er Jahre feststellbar.

International Responsibility of Germany for the Protection of Arctic and Nordic Wild Geese – Part 1: Distribution of the Species in Germany

Based on national and international synchronous counts the study presents population status and trends of the most important migratory wild geese species in Germany as well as their spatial distribution. In Germany eight geese species regularly occur in larger numbers. The study presents species-specific differences both in distribution and migration timing. For most goose species the international estimates have shown a stabilisation of their numbers. Whilst the Barnacle and Pink-footed Goose still seem to increase, the Brent Geese show a clear decline since the middle of the 1990s.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Wildgänse sind Zugvögel. Mit Ausnahme der Graugans, die vom Norden Skandinaviens bis weit nach Westeuropa brütet, reichen ihre Brutgebiete von den Tundren Skandinaviens bis nach Sibirien. Hier nutzen sie die langen Tage und das reiche Nahrungsangebot, um innerhalb des kurzen arktischen Sommers ihre Jungen aufzuziehen. Mit dem Wintereinbruch müssen sie ihre Brutgebiete verlassen und ziehen in mehreren Etappen in ihre Überwinterungsgebiete (Bergmann et al. 2006, Madsen et al. 1999). Auf ihrem Zug durchqueren sie zahlreiche Staaten. Als Langstreckenzieher stellen Gänse einen wichtigen Teil des gemeinsamen Naturerbes dar. Erfolgreicher Zugvogelschutz ist daher immer eine internationale Aufgabe.

Da gerade Feuchtgebiete und mit diesen assoziierte Vogelarten in den letzten 100 Jahren sehr stark im Bestand abgenommen haben, befassen sich gleich mehrere internationale Naturschutz-Konventionen [Ramsar-Konvention (1971), Berner Konvention (1979), Bonner Konvention (1983), Afrikanisch-Eurasisches Wasservogelabkommen AEWA (1995)] mit dem Schutz der Zugvögel, insbesondere der Wasservögel. Unterzeichnerstaaten wie die Bundesrepublik Deutschland haben hierin direkt ihre Verantwortlichkeit für den Schutz und die Wiederherstellung von Feuchtgebieten bekundet und Verantwortung für eine Verbesserung der Erhaltungssituation der Wasservögel übernommen.

Im Folgenden werden die in Deutschland rastenden und durchziehenden Gänsearten und populationen vorgestellt. In einem zweiten Teil werden die Verantwortung Deutschlands für diese Arten herausgearbeitet und Aspekte für einen verbesserten Gänseschutz in Deutschland aufgezeigt. Dies soll auch ein Beitrag sein, die nun auch im neuen Bundesnaturschutzgesetz verankerte Wahrnehmung der Verantwortlichkeit zum Schutz von Gastvögeln in Deutschland zu operationalisieren (vgl. Gruttke et al. 2004).

2 Material und Methoden

In die Bewertung Deutschlands für die ziehenden Gänse wurden alle heimischen Arten einbezogen, die regelmäßig in Deutschland als Gastvögel vorkommen und die in den Geltungsbereich internationaler Konventionen fallen. Den Bewertungen liegen die Ergebnisse der Wasser- und Watvogelzählungen zugrunde. Für die umfassende Ermittlung der rastenden Gänsebestände finden zudem international synchron angelegte Gänsezählungen (je nach Art Mitte September, Oktober, Januar, März und Mai) statt, die auch die weitläufigen Nahrungsräume der Gänse umfassen. Diese Daten werden auf Ebene der Bundesländer gesammelt und vom Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) zusammengefasst. Aus diesen Ergebnissen wurden im Geographischen Informationssystem (GIS) Verbreitungskarten für die jeweiligen Arten erstellt. Diese zeigen die Rastmaxima je Zählgebiet 2000 bis 2005. Zur Vervollständigung des Verbreitungsbildes wurden zusätzlich Daten aus früheren Jahren einbezogen (bis 1990), sofern in diesen Gebieten regelmäßig Individuen der jeweiligen Art rasten.

3 Ergebnisse: Arten, Auftreten und Verbreitung in Deutschland

Fast alle Gänsearten der Paläarktis können in Deutschland beobachtet werden, doch von diesen Arten treten nur insgesamt zehn Gänsearten als regelmäßige, ursprünglich einheimische Gastvögel auf. Weitere vorkommende Arten, wie z.B. die auch in Deutschland brütenden Kanada-, Nil- oder Rostgänse, werden aufgrund ihrer i.d.R. anthropogen initiierten Ansiedlung hier als nicht-heimische Arten von den weiteren Betrachtungen ausgeschlossen.

Obwohl es derzeit aufgrund morphologischer und ethologischer Unterschiede Diskussionen um den Artstatus der zwei Saatgänse gibt, sollen hier Wald- und Tundra-Saatgans weiterhin als Unterarten behandelt werden (Mooij & Zöckler 1999), wenngleich die starken ökologischen und geographischen Unterschiede eine getrennte Betrachtung rechtfertigen. Ebenso wird die schwedische Zwergganspopulation, die aufgrund erfolgreicher Artenschutzmaßnahmen (s.u.) eine neue Zugwegtradition nach Westeuropa begründet hat, als separate „flyway population“ (Subpopulation) betrachtet.

3.1 Tundra-Saatgans (Anser fabalis rossicus)

Verbreitung und Bestandsentwicklung international

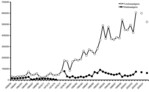

Das Brutareal reicht von der Varanger- und Kolahalbinsel im Westen bis zur Halbinsel Taymyr in Nordsibirien, wobei der Großteil des Bestandes mittlerweile in den europäischen Tundren brütet, da im asiatischen Teil die Bestände massiv eingebrochen sind (Mooij & Zöckler 1999, Syroechkovskyi 2006). Ein Großteil der europäischen Population der Tundra-Saatgänse überwintert in Deutschland, den Niederlanden und Polen. Kleinere Überwinterungsbestände finden sich zudem im pannonischen Raum (Ungarn, Slowakei, Tschechien) sowie auf dem Balkan und in NO-Italien. Seit der zwei-ten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die Bestände im pannonischen Raum abund die im Westen und Zentraleuropas zugenommen (Abb. 1.; Burfield & Van Bommel 2004, Madsen et al. 1999, Mooij & Kostin 1997). Der Winterbestand der europäischen Population wird auf 500000 bis 600000 Individuen geschätzt, der Bestand scheint aktuell stabil (Delany & Scott 2006, Fox et al. 2010, Abb. 1).

Bruterfolg

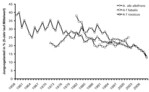

Nach einer Phase niedriger Reproduktion in den 1970er Jahren wiesen die Jungvogelanteile bei der Tundra-Saatgans seit Anfang der 1980er Jahre zunächst stark schwankende Werte zwischen den einzelnen Jahren auf. Über den gesamten Zeitraum ist der ermittelte Jungvogelanteil kontinuierlich zurückgegangen (Abb. 2).

Verbreitung, Auftreten und Rastbestandsentwicklung in Deutschland

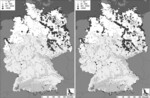

Die ersten Tundra-Saatgänse fliegen im September in Ostdeutschland ein und erreichen kurz darauf die westdeutschen Rastplätze. Das Wintermaximum wird in Ostdeutschland im November und in Westdeutschland im Dezember erreicht. Die letzten Saatgänse verlassen Westdeutschland Ende Februar, während sie im Osten Deutschlands noch bis Ende März beobachtet werden. Bis Ende der 1990er Jahre war eine innereuropäische Verlagerung der Rastplätze Richtung Niederlande und Deutschland festzustellen. Seither ist der Winterbestand in Deutschland stabil, allerdings gibt es die Tendenz zu einer Verlagerung der Überwinterung weiter nach Ostdeutschland und Polen. Bei der Tundra-Saatgans rasten bis zu 75 % des Gesamtbestandes im Herbst vor allen Dingen im Osten Deutschlands, bevor sie sich auf mehrere große Rastgebiete in Europa verteilen. In den Wintermonaten hält sich mindestens ein Drittel in Deutschland auf. Die wichtigsten Rastgebiete liegen im Binnenland Ostdeutschlands (Oderregion, Havelniederung, Mittelelbe, Tagebaue zwischen Leipzig, Halle und Bitterfeld, die Lewitz-Niederung, Wismarbucht und die Müritz-Region, Abb. 3a, b). In wachsendem Umfang werden auch Rastgebiete in Vorpommern aufgesucht, die vormals von Wald-Saatgänsen genutzt wurden (Heinicke 2004). Im Westen Deutschland werden die größten Konzentrationen am Unteren Niederrhein beobachtet (AG Wildgänse 1993, 1996; Mooij 2007, Wille 1998).

3.2 Wald-Saatgans (Anser fabalis fabalis)

Verbreitung und Bestandsentwicklung international

Die überwinternden Wald-Saatgänse stammen aus zwei geografisch getrennten Brutgebieten: In Fennoskandien brütende Vögel überwintern in Mittel- und Südschweden sowie in witterungsbedingt schwankenden Zahlen in Dänemark, Großbritannien und NO-Deutschland. Die Brutvögel aus Westsibirien und Nordrussland überwintern in NO-Deutschland, NW-Polen und in den Niederlanden, nutzen aber auf dem Herbstzug Zwischenrastplätze in Westdeutschland (Heinicke & Köppen 2007).

Der Winterbestand der Wald-Saatgänse in Europa zeigt seit den 2000er Jahren einen abnehmenden Trend: 70000 bis 90000 Ind. Mitte 2000er (Delany & Scott 2006), 2008/09 etwa 63000 Ind. (Fox et al. 2010; vgl. Abb. 1), jedoch zeigen die jährlichen internationalen Bestandserfassungen gerade für diese Art eine dramatische Abnahme (2010/11 ca. 45000 Ind.; Heinicke & Nilsson briefl.).

Bruterfolg

Seit Anfang der 1980er Jahre schwanken die Jungvogelanteile der Wald-Saatganstrupps zunächst. Seitdem ist der Jungvogelanteil kontinuierlich zurückgegangen, wenngleich nicht so stark wie der der Tundra-Saatgans (Abb. 2).

Verbreitung, Auftreten und Rastbestandsentwicklung in Deutschland

Weitgehend auf Mecklenbug-Vorpommern und NO-Brandenburg beschränkt sich das Auftreten der Wald-Saatgans (Abb. 4a, b – unter http://www.nul-online.de Service Download). Hier hält sich zeitweise etwa die Hälfte des Gesamtbestandes der Unterart auf. Die bedeutendsten Rastgebiete liegen an der vorpommerschen Boddenküste (v.a. Raum Rügen – Greifswald – Usedom), am Galenbecker und Putzarer See, am Kummerower/Malchiner See, im Raum Güstrow – Bützow – Hohensprenz, im Raum Goldberg – Langenhagen sowie im brandenburgischen Nationalpark „Unteres Odertal“. Das westlichste regelmäßige Vorkommen findet sich am Selenter See (S-H) (Nilsson et al. 1999, unveröff. Daten).

3.3 Graugans (Anser anser)

Verbreitung und Bestandsentwicklung international

Die Graugans ist die einzige Gänseart, die ursprünglich auch in den gemäßigten und ariden Zonen Eurasiens brütete. Die in Deutschland brütenden und durchziehenden Graugänse gehören zur NW-europäischen Population. Aufgrund menschlicher Aktivität (Jagd, Melioration, „Urbarmachung“) nahm die Art im Westen Europas bereits seit dem Mittelalter ab. In der ersten Hälfte des 20. Jh. waren große Verbreitungslücken entstanden. Aufgrund fortgesetzter Verfolgung, Melioration und Biotopzerstörung erreichte die Art Ende der 1960er Jahre ein Bestandstief von ca. 30000 Vögeln in NW-Europa. Seit den 1960er und 1970er Jahren wurde die Graugans in Teilen Westeuropas zumeist auf Betreiben der Jägerschaft erfolgreich wieder angesiedelt. Als Folge wurde der geräumte Lebensraum wieder besiedelt und es setzte eine deutliche Bestandszunahme ein. Dabei profitiert die Art von ihrer Anpassung an die moderne Kulturlandschaft, vor allem an die Intensivierung der Landwirtschaft und die Nutzung vieler neu angelegter Gewässer als Brutplätze, die z.B. durch Bodenabbau oder als Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft entstanden sind.

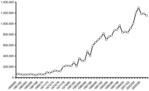

Ende der 1970er Jahre überschritt die Populationsgröße 100000 Ind. und Anfang der 1990er Jahre 200000 Ind. (Madsen et al. 1999). Ende der 1990er Jahre wurde der Bestand bereits auf ca. 400000 (Delany & Scott 2002, Abb. 5) und neuerdings sogar auf 610000 Vögel geschätzt (Fox et al. 2010). Die Art erobert aktuell ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet zurück, ihr Bestand nimmt derzeit stetig zu. Teils ist Zunahme auf eine vollständigere Erfassung bei den Gänsezählungen seit Anfang der 1990er Jahre zurückzuführen.

Bruterfolg

Der jährliche Fortpflanzungserfolg zeigt in den einzelnen europäischen Ländern große Unterschiede, die sehr stark durch regionale Bedingungen beeinflusst werden (Madsen et al. 1999, Nilsson 2008). Es besteht kein einheitlicher Trend.

Verbreitung, Auftreten und Bestandsentwicklung in Deutschland

Die Graugans ist als Brutvogel wieder über weite Teile Westeuropas verbreitet. Schwerpunkte der Verbreitung sind die Tiefebenen, Flussniederungen und ehemaligen Moorbereiche. Die ersten ziehenden Graugänse aus Schweden, Finnland, den Baltischen Staaten, Nordwest-Russland, Weißrussland und Polen erreichen Nordost-Deutschland Mitte August. Von dort ziehen sie weiter in die Niederlande, nach Frankreich und nach Spanien. Nachdem in der ersten Septemberhälfte mit 50000 bis 100000 Vögeln ein Maximum erreicht wird, nehmen die Zahlen schnell wieder ab. Bei 30000 bis 50000 in Deutschland überwinternden Graugänsen handelt es sich entweder um skandinavische Vögel (v.a. in Norddeutschland) oder um ortstreue Nachkommen der eingebürgerten lokalen Populationen.

Der Frühjahrsdurchzug findet von Mitte Januar bis Ende Februar statt und verläuft relativ schnell und unauffällig (Burfield & van Bommel 2004, Madsen et al. 1999). Ebenso wie die Brutvogelpopulation konzentrieren sich die Durchzügler auf den Norden Deutschlands (Abb. 6a, b – unter http://www.nul-online.de Service Download).

Als Folge der milden Winter, die seit Mitte der 1990er Jahre gehäuft auftraten, tendieren immer mehr Graugänse dazu, nur noch kurze Strecken zu ziehen. Daher haben die Überwinterungszahlen der Graugans in den Niederlanden, Norddeutschland und Südschweden deutlich zugenommen.

Zudem gibt es einen intensiven europäischen Mauserzug von Nicht- oder Fehlbrütern in den Sommermonaten zu großen traditionellen Mauserplätzen (z.B. am Gülper See (BRB), Oostvaardersplassen (NL)).

Bestandsentwicklung in Deutschland

Bedingt durch das zeitgleiche Vorkommen mehrerer Populationen in Nord- und Südskandinavien, Dänemark, Polen sowie in Ost- und Westdeutschland im Winterhalbjahr, ist der Trend für Deutschland nicht eindeutig. Der Durchzugs- und Winterbestand korrespondiert mit der Entwicklung in den Brutgebieten. Während ein Bestandsanstieg der skandinavischen Brut-Populationen nicht mehr erkennbar ist (Nilsson & Månsson 2010), hält dieser in Deutschland noch an. Die gegenwärtige Brutpopulation in Deutschland wird auf 10000 bis 20000 BP, d.h. ca. 70000 bis 140000 Ind. (8 – 16 % der biogeografischen Population) geschätzt (Burfield & van Bommel 2004, Delany & Scott 2006).

3.4 Blessgans (Anser albifrons)

Verbreitung und Bestandsentwicklung international

Blessgänse brüten in mehreren Unterarten zirkumpolar in der arktischen Tundrazone. In Deutschland tritt die Unterart A. a. albifrons aus der westeurasischen Population auf. Diese brütet von der Kanin-Halbinsel in Nordrussland bis nach Ost-Taimyr (Sibirien).

Die Eurasische Blessgans A. a. albifrons überwintert in mehreren Zugwegpopulationen in einem breiten Streifen von Kasachstan, Iran und Irak über die Türkei, Griechenland, Bulgarien und Rumänien nach Ungarn, Österreich, die Tschechische Republik, Deutschland, die Niederlande und Belgien bis nach Süd-England. Geringe Zahlen rasten zudem in Spanien, Italien, Nordafrika oder gar dem Oman. Traditionell unterscheidet man vier getrennte Winterpopulationen (vgl. Rutschke 1997). Zwischen diesen besteht offenbar ein Austausch, der vermutlich über die gemeinsame Nutzung von großen Mauserplätzen in der Arktis entsteht (Ebbinge & Dekkers 2004).

Zwischen den 1960er und dem Ende der 1. Dekade des 21. Jh. (Fox et al. 2010) nahm die Zahl der in Westeuropa überwinternden Blessgänse (sog. „Ost-/Nordseepopulation“) von rund 60000 auf ca. 1,2 Mio. Ind. zu (Abb. 7.), während die im österreich-ungarischen Raum überwinternden Blessgänse („Pannonische Winterpopulation“) von geschätzten mehr als 600000 Ind. in den 1950er Jahren auf 110000 Vögel abnahmen (Fox et al. 2010). Über die Gesamtzahl und Bestandsentwicklung der in den Ländern rund um das Schwarze Meer überwinternden Blessgänse („Schwarzmeer-Population“) besteht große Unsicherheit, aktuelle Daten weisen einen Bestand von 200000 Ind. aus.

Insgesamt hat der Gesamtbestand dieser Blessganspopulation seit den 1950er Jahren – wenn überhaupt – nur geringfügig zugenommen, es kam aber zu einem erheblichen Bestandseinbruch in den 1960er und 1970er Jahren. Seit Mitte der 1990er Jahre ist der Bestandstrend stabil. Der Wiederanstieg hat innerhalb Europas zu erheblichen Verlagerungen der Überwinterungsschwerpunkte Richtung Westeuropa geführt (Delany & Scott 2006, Madsen et al. 1999, Mooij & Zöckler 2000). So nahmen die Winterbestände in den Niederlanden, in Deutschland und Belgien deutlich zu, in Südosteuropa und Südwest-Asien (Kasachstan bis nach Ungarn) dagegen ab. Aktuell gehen auch die Rastzahlen am westlichen Rand des westeuropäischen Wintergebietes (England, Frankreich, Belgien) zurück.

Bruterfolg

Für die Blessgans liegen jährliche Jungvogelanteile seit Ende der 1950er Jahre vor (Abb. 2). Eine Analyse dieser mehr als 50-jährigen Datenreihe zeigt nicht nur, dass es zwischen den Jahren starke Schwankungen gibt, sondern auch, dass der Bruterfolg seit Anfang der Erfassung kontinuierlich zurückgegangen ist. Seit Mitte der 1990er Jahre sinkt dieser im Mittel unter 25 % und somit unter oder nah an die jährliche Mortalität (Ebbinge 1991).

Verbreitung, Auftreten und Rastbestandsentwicklung in Deutschland

Mitte bis Ende September erreichen die ersten Blessgänse Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sowie den Unteren Niederrhein (NRW). Mit dem weiteren Zuzug von Gänsen in den folgenden Wochen füllen sich die Rastgebiete in Sachsen-Anhalt und Sachsen auf, während bereits die ersten Scharen weiter nach Westen ziehen und im Oktober Niedersachsen und NRW erreichen. Im November verlassen die meisten Blessgänse Ostdeutschland und ziehen in die Wintergebiete in den Niederlanden und den Westen Deutschlands. Untersuchungen mit markierten Vögeln und Satellitensendern weisen auf unterschiedliche Zugstrategien im Winterareal: Während einige Individuen nahezu den gesamten Winter in einem Rastgebiet verbringen, ziehen andere nach einem individuellen Muster durch Westeuropa (Kruckenberg 2002).

Herausragende Rastgebiete der Blessgans in Ostdeutschland liegen entlang der Ostseeküste (Herbstzug) und in Brandenburg (Oderbruch, Havelniederung) sowie in Sachsen-Anhalt (z.B. Neolithteiche bei Köthen), in den offengelassenen Tagebauen in Sachsen sowie im Elbeverlauf von Dresden bis Hamburg. In Westdeutschland finden sich große Rastplätze um die Meeresbuchten des Wattenmeeres (Dollart, Jadebusen), in den Niederungen von Elbe, Weser und Ems sowie an großen Seen (Dümmer, Steinhuder Meer, ostfriesische Meere). Das größte binnenländische Rastgebiet in Westdeutschland ist nach wie vor der Untere Niederrhein zwischen Duisburg und der niederländischen Grenze (Abb. 8a, b – unter http://www.nul-online.de Service Download).

3.5 Zwerggans (Anser erythropus)

Verbreitung und Bestandssituation international

Die Zwerggans ist Brutvogel der südlichen Tundren Eurasiens, wo sie vornehmlich die Strauchtundra besiedelt. Sie war vormals von Nordskandinavien bis an den Pazifischen Ozean verbreitet. Spätestens seit den 1950er Jahren hat der Weltbestand der Zwerggans im gesamten Verbreitungsareal dramatisch abgenommen und wird aktuell auf ca. 25000 bis 30000 Vögel geschätzt. Das einstmals geschlossene Brutverbreitungsgebiet ist heute stark fragmentiert und kann in vier Areale aufgeteilt werden. Davon gehören 15000 bis 20000 Vögel der ostpaläarktischen Population (Taimyr bis Chukotka) an, die im Südosten Chinas überwintern, während die westeurasische (russische) Population (Kanin bis Taimyr) mit einer geschätzten Größe von 10000 bis 21000 Vögeln mehrheitlich durch den Norden Kasachstans zieht und in einem Raum von Griechenland bis zum Irak überwintert. Weiterhin besteht in Nordnorwegen ein Reliktvorkommen mit ca. 60 bis 80 Ind. (fennoskandische Population, Fox et al. 2010). In diesen verbliebenen Brutgebieten sind Bestandsrückgänge von 70 bis 90 % in den letzten 50 Jahren nicht selten (Aarvak & Timonen 2004, Madsen 1996, Mooij 2001, Mooij et al. 2008, Morozov & Syroechkovski 2005).

Wegen des Bestandsrückgangs wurden in Schweden in den 1980er bis 1990er Jahre Zwerggänse mit Hilfe von „Adoptiveltern“ (Weißwangengänsen) ausgebürgert (Andersson & Holmqvist 2010). Die Population aus deren Nachkommen zeigte bis Ende der 1990er Jahre ein langsames Bestandswachstum, stagnierte in den 2000ern allerdings und scheint aktuell wieder zu wachsen (geschätzt derzeit 120 Individuen). Detailkenntnisse zum Zugverfahren gerade dieser Teilpopulation stehen noch aus.

Ein Teil aller Zwerggänse fliegt zum Überwintern nach Westeuropa, wo sich in jedem Winter schätzungsweise 150 bis 250 Zwerggänse aufhalten (Mooij & Heinicke 2008). In den Niederlanden werden alljährlich bis zu 120 Zwerggänse beobachtet, die mehrheitlich auf das schwedische Stützungsprogramm zurückgehen. Darüber hinaus werden hier alljährlich Zwerggänse anderer Herkunft gesichtet (De Smet 2006, Koffijberg et al. 2005, Mooij & Heinicke 2008, Mooij et al. 2008).

Verbreitung, Auftreten und Rastbestandsentwicklung in Deutschland

Aufgrund historischer Angaben ist davon auszugehen, dass Deutschland ein traditionelles Durchzugs- und Überwinterungsland für die Zwerggans ist. Gegenwärtig halten sich im Winter in Deutschland regelmäßig bis zu 50 Zwerggänse (0,4 bis 0,6 % der westeurasischen, 20–30 % des westeuropäischen Bestandes) auf. Darüber hinaus ziehen schätzungsweise bis zu 200 Zwerggänse jährlich durch Deutschland (1,5–2,5 % des westeurasischen, ca. 80 % des westeuropäischen Bestandes). Zirka 60 % dieser Durchzügler gehören zu der schwedischen Population, die übrigen zur fennoskandischen oder russischen Population (Heinicke & Mooij 2005, Koffijberg et al. 2005, Mooij & Heinicke 2008, Mooij et al. 2008). So ziehen alljährlich schwedische Zwerggänse (>120 Ind.), oftmals mit Nonnengänsen vergesellschaftet, entlang der deutschen Nordseeküste in die Niederlande, während im restlichen Deutschland weitere Zwerggänse i.d.R. gemeinsam mit Bless- oder Saatgänsen beobachtet werden (Abb. 9 – unter http://www.nul-online.de Service Download). Dort, wo Weißwangen- und Blessgans in großer Zahl gemeinsam rasten, gilt dies allerdings nicht (z.B. NW-Niedersachsen, vgl. Krüger & Kruckenberg 2011).

In welchem Ausmaß die skandinavischen Vögel in Deutschland Zwischenrast einlegen, ist unbekannt. Zweifellos müssen sie aber beim Zug von Skandinavien in die Niederlande die Deutsche Bucht und damit die deutsche „Ausschließliche Wirtschaftszone“ (AWZ = deutsche Offshore-Bereiche) der Nord- und Ostsee durchfliegen.

Im Nordwesten und Osten Deutschlands werden die meisten Zwerggänse im Herbst und Frühjahr beobachtet, während die Mehrzahl der Beobachtungen im Westen Deutschlands, in den Niederlanden und in Belgien in den Wintermonaten liegen (De Smet 2006, Heinicke & Mooij 2005, Koffijberg et al. 2005, Mooij & Heinicke 2008, Mooij et al. 2008, Mooij 2009, Krüger & Kruckenberg 2011).

3.6 Kurzschnabelgans (Anser brachyrhychus)

Verbreitung und Bestandsentwicklung international

Die Kurzschnabelgans kommt in zwei getrennten Brutpopulationen vor: die Island/Grönland-Population (Island 35000 bis 45000 BP und Ostgrönland 2500 bis 5000 BP) sowie die Spitzbergen-Population (12250 bis 18800 BP, Bauer et al. 2005, Madsen et al. 1999). Die Durchzugs- und Überwinterungsgebiete beider Brutpopulationen sind ebenfalls fast vollständig getrennt, so dass nur ein sehr geringer Austausch zwischen beiden Populationen stattfindet. Brutvögel Islands und Grönlands ziehen nach Großbritannien, während die Brutvögel Spitzbergens ihre Durchzugs- und Überwinterungsgebiete in Dänemark, Belgien und den Niederlanden haben (Madsen et al. 1999, Mitchell et al. 1999).

Von einem Bestand aus ehemals 15000 Individuen, auf dem die Population bis in die Mitte der 1970er Jahre stagnierte, ist die Spitzbergen-Population auf 63000 Ind. im Jahr 2008 angewachsen (Abb.10; Fox et al. 2010). Die Gründe werden in den verbesserten Nahrungsbedingungen durch die Intensivierung der Landwirtschaft in den Überwinterungsgebieten (van Eerden et al.1996) sowie im letzten Frühjahrsrastgebiet in Nordnorwegen vor dem Zug übers Eismeer gesehen.

Bruterfolg

Trotz eindeutig gewachsenem Bestand zeigt auch die Kurzschnabelgans eine deutlich rückläufige Tendenz beim Reproduktionserfolg (Madsen, briefl.).

Verbreitung, Auftreten und Rastbestandsentwicklung in Deutschland

Alle in Deutschland auftretenden Kurzschnabelgänse lassen sich der Spitzbergen-Population zuordnen. Im Herbst zieht diese von Norwegen über Dänemark in Herbstrastgebiete am Ijsselmeer (NL) und den Winterquartieren im belgischen Westflandern. Dabei fliegt der überwiegende Teil von Dänemark direkt über die Deutsche Bucht in die Niederlande und durchquert somit die südliche Nordsee, ohne Zwischenrast an der deutschen Nordseeküste einzulegen. Von einem kleinen Teil der Population wird aber ein alternativer Zugweg über das skandinavische Binnenland nach Schweden und dann weiter nach Dänemark bzw. den Niederlanden genutzt (Madsen et al. 1999).

Noch im Mittwinter (Dez./Jan.) erfolgt dann regelmäßig der Zug der Kurzschnabelgänse von Belgien und den Niederlanden zurück nach Dänemark, wo die Vögel bei milder Witterung den restlichen Winter verbringen. Bei Kälteeinbrüchen mit hoher Schneelage kehren sie in die Niederlande zurück oder rasten an der deutschen Nordseeküste. Während dieser winterlichen Zugbewegungen und auf dem Frühjahrszug werden auch Rastgebiete an der deutschen Nordseeküste genutzt (Heinicke 2007, Madsen et al. 1999).

Bis in die 1960er Jahre waren Kurzschnabelgänse zumindest in Niedersachsen regelmäßige Gastvögel am Jadebusen (Holgersen 1957) und im Leda-Jümme-Gebiet (Landkreis Leer, Atkinson-Willes 1962, Gerdes 2000, Hummel 1980). Heute ziehen die Kurzschnabelgänse überwiegend direkt von Dänemark in die Niederlande. Alle ehemaligen, traditionellen deutschen Rastgebiete sind heute verwaist. In den letzten 15 Jahren hat die Zahl der Beobachtungen und die Größe der Rasttrupps in Schleswig-Holstein insbesondere im Grenzraum zu Dänemark wieder leicht zugenommen, da auf dänischer Seite in der Tonderner Marsch noch größere Rasttraditionen bestehen (Koop et al. 2009). Entlang der Nordseeküste können mittlerweile wieder Rastbestände von wenigen hundert, ausnahmsweise von über 2000 Vögeln festgestellt werden, dies jedoch nur unregelmäßig (Bergmann et al. 2003, Kruckenberg 2005, Kruckenberg & Penkert 2010, Abb. 11 – unter http://www.nul-online.de Service Download). Zudem werden zunehmend Einzelvögel und kleine Trupps in Rastbeständen anderer Gänsearten angetroffen. Dies ist neben einer deutlich gestiegenen Beobachtungsintensität und besserer Bestimmungstechnik auch auf den Anstieg der Brutpopulation zurückzuführen, so dass die traditionellen Rastplätze heute nicht mehr ausreichend Raum bieten.

3.7 Weißwangengans (Branta leucopsis)

Verbreitung und Bestandsentwicklung international

Die Weißwangengans brütet in drei getrennten Brutarealen auf Grönland, Spitzbergen sowie in Nordwestrussland (Kanin-Halbinsel bis nach Novaya Zemlya). Nur die russischen Vögel ziehen zur Überwinterung in den südlichen Nordseeraum (Deutschland, Niederlande).

Ende der 1970er Jahren gründeten Weißwangengänse neue Kolonien auf Gotland, Öland und in Estland mit aktuell etwa 20000 Brutpaaren (Black et al. 2007). Auch diese Vögel ziehen zur Überwinterung nach Deutschland und in die Niederlande (Madsen et al. 1999). Ende der 1980er Jahre entstanden außerdem Brutkolonien in den Niederlanden und Belgien, die mittlerweile bereits über 6000 Brutpaare umfassen. Die zuletzt genannten Ansiedlungen gehen vermutlich zum größeren Anteil auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurück (Feige 2007, Feige et al. 2008, SOVON 2002, van der Jeugd et al. 2006). Schließlich siedelten sich die Weißwangengänse auch ab 1992 in Dänemark (2007: ca. 700 BP) und ab 1994 in Schleswig-Holstein an der Wattenmeerküste (2007: ca. 200 BP) und in Niedersachsen (2008: > 20 BP) an (Feige et al. 2008).

Weißwangengänse zeigen seit den 1950er Jahren eine deutliche Bestandszunahme. Der damals auf nur ca. 19700 Vögel geschätzte Weltbestand war Ende der 1990er Jahre auf ca. 360000 Vögel (Delany & Scott 2002) und 2005 auf ca. 600000 Vögel (Delany & Scott 2006, Koffijberg & Günther 2005, K. Koffijberg pers. Mitt.) angewachsen. Das Wachstum erfasste alle drei Populationen, war jedoch in der russischen Arktis am stärksten ausgeprägt. Parallel zur Bestandszunahme breitete diese russische Population ihr arktisches Brutareal gegen Westen aus und gründete mehrere neue Brutkolonien entlang der Küste (Abb. 12; Delany & Scott 2002, 2006, Forslund & Larsson 1991, Hagemeijer & Blair 1997, Koffijberg et al. 1997, Leito 1993, Madsen et al. 1999, Rose & Scott 1997, Rutschke 1987, Scott & Rose 1996, Syroechkovski Jr. 1995, Uspenski 1965).

Bruterfolg

Auch bei der Weißwangengans zeigt sich derzeit ein rückläufiger Trend beim Reproduktionserfolg (Abb. 13).

Verbreitung, Auftreten und Rastbestandsentwicklung in Deutschland

Schon im 19. Jh. waren Weißwangengänse an der deutschen Küste ein regelmäßiger Zugvogel. Rohweder (1875) bezeichnet die Weißwangengans als „ziemlich häufig“, In Ostfriesland beschreibt Leege (1905), dass sie häufig und vor allen Dingen binnendeichs dicht hinter dem Seedeich vorkamen. Nach Niethammer (1938) ist die Weißwangengans „Wintervogel des Wattenmeeres, an der ostfriesischen Küste weniger häufig als an der schleswig-holsteinischen [...]“. Die Überwinterungsschwerpunkte der Weißwangengans liegen noch heute entlang der Wattenmeerküste, wenngleich in den letzten Jahren zunehmend Weißwangengänse im Binnenland (z.B. am Unteren Niederrhein) beobachtet werden (Abb. 14a, b – unter http://www.nul-online.de Service Download). Nach der Brut- und Mauserzeit im Sommer ziehen Mitte September viele der baltischen Brutvögel (etwa 5000 bis 10000 Individuen) vor allem an die Wattenmeerküste Schleswig-Holsteins und Niedersachsen. Anfang bis Mitte Oktober treffen dann die großen Scharen der arktischen Brutvögel ein. Im Oktober und November können sich 120000 bis 150000 Weißwangengänse zeitgleich an der Wattenmeerküste aufhalten (Schleswig-Holstein: 80000 bis 100000 Ind., Niedersachsen: 40000 bis 50000 Ind., Koffijberg & Günther 2005). Hinzu kommen noch einige wenige tausend Vögel an der Ostseeküste und in einigen Binnenlandgebieten.

Zu Beginn des Winters ziehen viele Weißwangengänse weiter in die Hauptüberwinterungsgebiete in den Niederlanden und bei längeren Frostperioden verlassen dann fast alle Weißwangengänse die deutsche Wattenmeerküste. In milden Wintern verbleiben zunehmend Weißwangengänse an den deutschen Küsten. So waren es im sehr milden Winter 2007/08 etwa 180000 Individuen.

Auf dem Heimzug im März kehren wieder zunehmend Vögel zurück an die deutsche Küste und im April und Anfang Mai werden derzeit die Maximalbestände von 180000 bis 260000 Individuen erreicht (Schleswig-Holstein: 80000 bis 120000, Niedersachsen: 100000 bis 140000). Der Abzugszeitpunkt des größten Teils der Rastpopulation der Weißwangengänse hat sich in den letzten 20 Jahren um gut vier Wochen von Anfang bis Mitte April auf inzwischen Anfang bis Mitte Mai verspätet (Eichhorn 2008).

3.8 Dunkelbäuchige Ringelgans (Branta bernicla bernicla)

Verbreitung und Bestandsentwicklung international

Das Brutareal der Ringelgans erstreckt sich entlang der arktischen Küsten. In der westlichen Paläarktis brüten und überwintern zwei Unterarten. Während die Hellbäuchige Ringelgans (Branta b. hrota) an den Küsten Ostgrönlands und Spitzbergens brütet und i.d.R. in Dänemark und Großbritannien überwintert, brütet die in Deutschland vorkommende Dunkelbäuchige Ringelgans (Branta b. bernicla) an der russischen Arktisküste von der Yamal-Halbinsel bis zum Lena-Delta, vor allem an der Küste der Taimyr-Halbinsel.

Die Dunkelbäuchige Ringelgans überwintert an der französischen Westküste, der Süd- und Ostküste Englands, im Deltagebiet der Schelde und der Waal (NL) sowie in geringer Zahl im gesamten Wattenmeer. Historisch heißt es über die Dunkelbäuchige Ringelgans, dass sie „die Nordseeinseln und die Halligen zu Myriaden bedecken“ (Rohweder 1875) und “daß ihre Schwärme die Luft verfinstern“ (Naumann 1897-1905, zitiert in Prokosch 1984). Um 1930 wurde der westpaläarktische Bestand noch auf ca. 200000 Vögel geschätzt, während er bis in die 1950er Jahren auf nur noch ca. 17000 bis 20000 Vögel einbrach (Cramp & Simmons 1977, Prokosch 1984, Uspenski 1965). Seit den 1970er Jahren zeigte der Bestand eine deutliche Zunahme und erreichte sein bisheriges Maximum Anfang der 1990er Jahre von ca. 330000 Vögeln (Abb. 15). Seit Mitte der 1990er Jahre nimmt der Bestand wieder ab und wird gegenwärtig auf weniger als 200000 Vögel geschätzt (Bergmann et al. 1994, Delany & Scott 2006, Madsen et al. 1999, Prokosch 1984, Koffijberg & Günther 2005, Fox et al. 2010).

Bruterfolg

Der Bruterfolg der Dunkelbäuchigen Ringelgans zeigt seit langem eine rückläufige Tendenz (Abb. 13).

Verbreitung, Auftreten und Rastbestandsentwicklung in Deutschland

In Deutschland rasten fast ausschließlich Dunkelbäuchige Ringelgänse, die ab Ende September im Wattenmeer eintreffen. Die Paare ohne Bruterfolg kommen früher an und ziehen rascher weiter als die Familien mit Jungvögeln. Nur 25000 bis 35000 Ringelgänse rasten im Oktober an der deutschen Küste, etwa 80 % davon im nordfriesischen Wattenmeer (Abb. 16a, b – unter http://www.nul-online.de Service Download). Bis Mitte November sind die meisten von ihnen bereits weiter in die Überwinterungsgebiete an die Küsten der Bretagne und Großbritanniens gezogen. Nur wenige hundert Vögel versuchen im Wattenmeer zu überwintern und bei anhaltendem Frost weichen alle nach SW aus. In milden Wintern kehren die ersten Vögel bereits ab Februar zurück und ab März erscheinen sie dann wieder sehr zahlreich. Im April und Mai werden die Höchstbestände von bis zu 80000 Vögel erreicht (Schleswig-Holstein: 65000 Ind., Niedersachsen: 22000 Ind.). Ab Mitte Mai erfolgt der Abzug der Vögel zum Zwischenrastplatz am Weißen Meer, von wo sie nach etwa dreiwöchiger Rast in die sibirischen Brutgebiete weiter ziehen.

In Wintern mit hohen Schneelagen in Dänemark können auch Hellbäuchige Ringelgänse am Wattenmeer in größerer Zahl beobachtet werden (Dierschke 2010).

4 Diskussion

4.1 Die Rückkehr der arktischen Gänse

Historische Beschreibungen aus dem 19. Jh. belegen eine große Zahl rastender Wildgänse insbesondere in den nördlichen Bundesländern Deutschlands. Erst die Wirren des 2. Weltkrieges infolge der stalinistischen Gefangenlager (Gulags, Nowak 1995) in der Arktis, wo tausende mausernder, flugunfähiger Gänse als Nahrungsressource erbeutet wurden, und durch einen massiven Verlust der ursprünglichen Rasthabitate (Salzwiesen, Moore, Flussniederungen) durch die Intensivierung der Landwirtschaft im 20. Jh. brachen die Bestände in den 1950/60er Jahren dramatisch ein. Umfangreiche Schutzmaßnahmen sowie die Umstellung der Gänse auf die Nutzung intensiv bewirtschafteter Landwirtschaftsflächen haben die Erholung fast aller Gänsearten in den letzten 40 Jahren bewirkt.

Die Zunahme der rastenden Gänse ist dabei nicht ausschließlich im Wachstum der Populationen begründet. In verschiedenen Fällen (Blessgans, Saatgans) gibt es deutliche Anhaltspunkte, dass ganze Teilpopulationen in diesem Zeitraum ihre Rastgebiete nach Nordwesten verlagert haben. Dies dürfte insbesondere durch das Intensivierungsgefälle in der Landwirtschaft begründet sein, so dass Gänsen in Westeuropa erheblich günstigere Nahrungsbedingungen geboten werden. Für alle Arten der Gattung Anser (vor allen Dingen Zwerg-, Bless- und Saatgans) herrscht eine große Unsicherheit über die Bestandsgrößen, da das Wintergebiet ausgesprochen großflächig und die Bestandserfassungen in Südost-Europa schwierig sind. Dadurch sind die Bestandszahlen weniger zuverlässig.

Andere Arten haben eindeutig im Bestand zugenommen. Dies lässt sich in den eng begrenzten Wintergebieten von Ringel- und Nonnengans gut nachweisen. Seit Mitte der 1990er Jahre jedoch zeigen die meisten Populationen stark abnehmende Bruterfolge. Erneute Bestandsrückgänge sind daher abzusehen. Bei der Dunkelbäuchigen Ringelgans sind diese bereits vor zehn Jahren deutlich geworden. Die hier verantwortlichen Faktoren sind weitgehend unbekannt und Inhalt intensiver Forschungen. Möglicherweise ist die Tragkapazität in „Flaschenhalsgebieten“ (Zwischenrastplätze oder Brutgebiet) erreicht. Es können auch landwirtschaftliche Änderungen z.B. im Norden Russlands durchziehenden Gänsen weniger Nahrung bieten oder Klimaveränderungen und intraspezifische Konkurrenz zwischen den Gänsearten im Winter, auf dem Zug oder im Brutgebiet ausschlaggebend sein. Auch in Mittel- und Westeuropa hält der Flächenverlust in den Rastgebieten unvermittelt an (Ausbau von Windkraft, Intensivlandwirtschaft, Energiepflanzen-, Siedlungs- und Straßenbau).

4.2 Verbreitung: Schwerpunkte in Norddeutschland

Deutschland kommt als Winter- und als Zwischenrastgebiet für die meisten der arktischen Gänsearten sowie der Graugans eine wichtige Funktion zu: bedingt durch das angrenzende Wattenmeer und die Niederungen der großen Flüsse Rhein, Oder und Elbe sowie Weser, Havel und Ems und die großen Seengebiete Ostdeutschlands wird Gänsen umfänglich Raum für die Rast geboten.

Insbesondere die Funktion als Zwischenrastgebiet zeichnet den Norden und den Osten Deutschlands aus: Gerade im Herbst und im Frühjahr ist für alle Bestandsermittlungen zu beachten, dass die Zahl der durchziehenden Individuen um ein Vielfaches höher liegt. Beeinträchtigungen solcher bedeutenden Zwischenrastplätze treffen also die Zugvogelpopulationen wesentlich stärker.

Im Küstenbereich finden wir heute die wichtigen Rastplätze für die Dunkelbäuchige Ringelgans und die Weißwangengans. Entlang der niedersächsischen Küste kommen noch die Kurzschnabelgans (Kruckenberg & Penkert 2010) und die Zwerggans (Krüger & Kruckenberg 2011) hinzu. Dagegen findet sich die Blessgans weit verbreitet, vor allen Dingen aber in den nord- und ostdeutschen Bundesländern in deren Flussniederungen und an großen Gewässern. Dies gilt auch für die beiden Saatgansformen, wenngleich diese stärker auf den Osten Deutschlands konzentriert sind. Zwerggänse vermutlich russischen Ursprungs finden sich hier überall zwischen den Saat- und Blessgänsen. Graugänse lassen sich bundesweit beobachten, wobei hier die Unterscheidung zwischen lokalen Brutvögeln und durchziehenden nordischen Vögeln nicht immer möglich ist.

Bei der Betrachtung der räumlichen Verteilung ist festzustellen, dass größte Bedeutung für rastende Gänse den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein zukommt, während die südwestlichen Bundesländer aufgrund ihrer Topografie

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.