Kiebitz und Windkraftanlagen

Abstracts

Trotz einer Vielzahl von Studien zum Themenfeld „Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Vögel“, bei denen der Kiebitz zu den meistuntersuchten Arten gehört, gibt es nach wie vor Unsicherheiten in der Beurteilung dieser Auswirkungen.

In dieser Arbeit werden die Ergebnisse einer siebenjährigen Untersuchung im Before-After-Control-Impact-Design vorgestellt. Neben der Bestandsentwicklung, dem Bruterfolg und der Ermittlung von Meideabständen wurden weitere Habitatfaktoren wie die landwirtschaftliche Nutzung und die Nähe zu Gehölzen analysiert. Mit den Daten aus zwei Untersuchungsjahren wurden umfangreiche Habitatmodelle erstellt, um Dichtevergleiche auf Flächen gleicher Habitatqualität vornehmen zu können. Es zeigte sich, dass Parameter wie die Nutzung, die Offenheit des Geländes und die Vegetationsstruktur größeren Einfluss auf die Verteilung der Kiebitze hatten als die Entfernung zur nächsten Windkraftanlage. Kiebitze brüteten auch innerhalb der Windparks, es sind jedoch signifikante Verdrängungseffekte aus der 100-m-Zone in die 200-m-Zone nachweisbar.

Lapwing and Wind Turbines – results of a seven year study in the south of East Frisia

In spite of a multitude of studies concerning the influence of wind turbines on birds (many of them on the lapwing) there are still uncertainties about the assessment of the effects of wind turbines on this species. A seven year BACI-study (before-after-control-impact) investigated the influence of wind turbines on breeding lapwings. The parameters analysed comprised population trends, spatial distribution and the distance to the next turbine, breeding success as well as the influence of certain habitat parameters like type of agricultural use and the distance to woods and hedges. With the data from two years multiple logistic regression models were calculated to compare the density of lapwings in areas of same habitat quality. Parameters like agricultural land use, distance from hedges and vegetation structure had more influence on the dispersal of lapwings than the distance to the next turbine. Lapwings also bred within the wind farms but showed displacement effects up to 100 m.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die planerische Bewältigung von Konflikten zwischen dem Vogelschutz und geplanten Windkraftanlagen (WKA) ist in jüngerer Zeit Gegenstand mehrerer Gerichtsverfahren gewesen. Im Mittelpunkt der hierzu ergangenen Rechtsprechung stand in der Mehrzahl der Fälle der Rotmilan, d.h. diejenige Art, die nach gegenwärtigem Kenntnisstand (Dürr 2009) neben dem Seeadler am stärksten vom Kollisionsrisiko mit WKA betroffen ist (z.B. VG Minden vom 10. März 2010 AZ 11 K 53/09, VG Koblenz vom 24.07.2008 AZ 1 K 1971/07, OVG Weimar vom 29.05.2007 AZ 1 KO 1054/03). In einem Urteil vom 28.01.2010 (AZ 12 LB 243/07) befasste sich das Oberverwaltungsgericht Lüneburg jedoch statt dessen mit dem Fall einer einzelnen geplanten WKA und der Frage, inwieweit diese Brut- und Rastgebiete des Kiebitzes beeinträchtigen könne. Das Gericht stellte in seiner Begründung fest, dass die gebotene nachvollziehende Abwägung hier zu der Feststellung führt, dass der Belang des Naturschutzes – namentlich des Vogelschutzes – dem Vorhaben nicht entgegensteht. Beurteilungsgrundlage hierfür waren mehrere sich widersprechende gutachterliche Prognosen des zu erwartenden Ausmaßes an Beeinträchtigungen und deren Relation in Bezug auf die örtliche Gesamtpopulation von brütenden und rastenden Kiebitzen.

Der Kiebitz dürfte zumindest in Norddeutschland und in Teilen Nordrhein-Westfalens eine der Vogelarten sein, deren Lebensräume am häufigsten von Windparkplanungen betroffen sind. Dementsprechend liegen für diese Art sowie auch für die Feldlerche die größte Zahl an Studien zu etwaigen Auswirkungen nach Errichtung von Windparks (nachfolgend abgekürzt als WP) vor (Hötker et al. 2004). Fälle wie der oben zitierte zeigen jedoch, dass der bislang vorliegende Kenntnisstand offenbar nicht davor schützt, dass es bezüglich des Ausmaßes der Beeinträchtigungen rastender und brütender Kiebitze zu einem Rechtsstreit über zwei Instanzen kommen kann.

Eine der Ursachen für derartige Beurteilungsunsicherheiten ist die häufig vorgetragene Auffassung, dass viele der bisher durchgeführten Untersuchungen zu Auswirkungen von WKA oft nur über ein Jahr gehen, Vorher-Nachher-Vergleiche oder Vergleiche mit Referenzgebieten fehlen sowie weitere Einflussfaktoren nicht mit einbezogen wurden (Breuer & Sübeck 2002, Hötker et al. 2004, NLT 2007).

Vor diesem Hintergrund sollen in dieser Arbeit Ergebnisse aus einem siebenjährigen Forschungsprojekt zu den Auswirkungen von WKA auf den Kiebitz als Brutvogel im südlichen Ostfriesland vorgestellt werden. Der methodische Aufwand dieses Projektes ging weit über bislang vorliegende Studien hinaus und basierte auf dem sog. BACI-Design (Before-After-Control-Impact, vgl. Anderson et al. 1999, de Lucas et al. 2005, Langston & Pullan 2003). Als weitere Einflussfaktoren wurden die landwirtschaftliche Nutzung, die Entfernung zu Gehölzen sowie die Gesamt-Habitatqualität einbezogen. Zudem wurden der Bruterfolg sowie baubedingte Auswirkungen untersucht. Ausgewählte Zwischenergebnisse wurden bereits von Reichenbach & Steinborn (2006) dargestellt. Die nunmehr vorliegenden Endergebnisse sollen einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Kenntnisstandes und zur Prognosesicherheit bei künftigen Planungen von Windenergieprojekten in Kiebitzbrutgebieten beitragen.

2 Methode

2.1 Untersuchungsgebiet

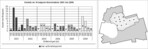

Das Untersuchungsgebiet liegt im Nordwesten Niedersachsens südlich von Wiesmoor im Landkreis Aurich (Abb. 1) und umfasst ca. 1100 ha Fläche. Die Erfassungen erfolgten in den Jahren 2001 bis 2007. Das Untersuchungsgebiet wurde in drei Teilbereiche aufgeteilt: dem Windpark (WP) Hinrichsfehn (271 ha, WKA seit Beginn der Studie vorhanden), dem WP Fiebing (169 ha, WKA im Winter 2003/ 2004 errichtet) sowie einem WKA-freien Referenzgebiet (629ha). 2007 verschmolzen die beiden WPs durch den Zubau von fünf weiteren Anlagen (Tab. 1). Als Grenze zwischen WP und Referenzgebiet wurde grundsätzlich 500 m um die äußeren Anlagen gewählt. Lediglich dort, wo Baumreihen oder Feldgehölze die Sicht auf die WKA verhindern, wurde dieser Abstand unterschritten.

2.2 Bestandserfassung

Die jährliche Erfassung des Kiebitzbrutbestandes erfolgte mit der Methode der Revierkartierung (Bibby et al. 1995, Flade 1994, Südbeck et al. 2005) durch zehn Begehungen zwischen Ende März und Anfang Juli im Abstand von durchschnittlich zehn bis 14 Tagen. Zur quantitativen Bestimmung des Brutbestandes (Anzahl der Brutpaare bzw. Reviere) addierten wir Brutnachweise und Brutverdachte. Brutzeitfeststellungen blieben unberücksichtigt. Alle erfassten Daten der Brutvogelkartierungen (inkl. der Individuensichtungen aller Termine) wurden im ArcView-GIS (Version 3.3) in eine georeferenzierte Kartengrundlage eingetragen.

2.3 Bruterfolgskontrolle

Ab dem Jahr 2002 kontrollierten wir zusätzlich den Bruterfolg. Bis 2005 fand die Kontrolle auf definierten Probeflächen statt, die nach möglichst großer Vergleichbarkeit der Lebensraumstrukturen ausgewählt wurden. In den Jahren 2006 und 2007 weiteten wir die Kontrolle auf das gesamte UG aus. Alle Reviere der ersten beiden Kartierdurchgänge wurden während der Brutvogelkartierung intensiv beobachtet und auf einen möglichen Bruterfolg hin untersucht. Wir beschränkten uns allerdings auf Beobachtungen vom Weg aus, um potenzielle Störungen zu minimieren.

Um mögliche Unterschiede im Bruterfolg im Zusammenhang mit den WKA aufzudecken, unterteilten wir die Reviere je nach Lage zu den WKA in „potenziell beeinflusst“ (bis 200 m) und „nicht beeinflusst“ (>200 m). Die Grenze von 200 m ergab sich aus den Ergebnissen der entfernungsbezogenen Auswertung.

2.4 Auswertung

Eine ausführliche Beschreibung der verwendeten Methoden insbesondere für die Habitatmodellierung würde den Rahmen dieser Veröffentlichung sprengen, daher wird in der folgenden Tabelle (Tab. 2) lediglich ein Überblick gegeben. Weitere Details zur Methode werden im Internet unter http://www.arsu.de zur Verfügung gestellt.

3 Ergebnisse

3.1 Bestandsentwicklung

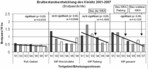

Die Dichte der Kiebitze nahm im Referenzgebiet und im gesamten WP seit Beginn der Untersuchungen ab (Abb. 2). Zwar lag die Dichte der Brutpaare in den WPs auch 2007 noch über der Dichte im Referenzgebiet, doch verlief die Bestandsentwicklung in den WPs deutlich negativer als im Referenzgebiet. Der Trend setzte in den WPs allerdings bereits vor dem Bau der Anlagen ein, dennoch könnte der stärker negative Bestandstrend das Ergebnis eines negativen Einflusses der WKA sein.

3.2 Räumliche Verteilung in Bezug auf die WKA

Bei Betrachtung der räumlichen Verteilung der Revierzentren (Abb. 3) fällt neben einer Reduzierung der Gesamtzahl auch eine zunehmende Koloniebildung auf. Diese Entwicklung betrifft sowohl Windpark- als auch Referenzgebietsbereiche. Eine Räumung der WPs bzw. eine Verlagerung der Revierzentren ins Referenzgebiet ist nicht feststellbar. Auch eine Verlagerung aus zentralen Windparkbereichen in die Randbereiche hat nicht stattgefunden.

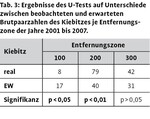

Im Folgenden wird die Verteilung der Revierzentren auf die Entfernungszonen der WKA im Vergleich zu den Erwartungswerten aus dem Referenzgebiet dargestellt (Abb. 4). Dabei zeigt sich in der Mehrzahl der Jahre eine verringerte Besiedlung der 100-m-Zone und eine über den Erwartungen liegende Besiedlung der 200-m-Zone. Die Unterschiede zwischen den erwarteten und beobachteten Brutpaarzahlen sind allerdings in den einzelnen Jahren nicht signifikant (K-S-Test). Führt man diesen Vergleich jedoch unter Zusammenfassung der Jahre 2001 bis 2007 durch, zeigt sich, dass im Nahbereich der Anlagen signifikant weniger Kiebitze vorkamen, als aus der Dichte im Referenzgebiet zu erwarten waren (U-Test, Tab. 3). Dagegen traten in der 200-m-Zone hochsignifikant mehr Kiebitze auf, was die Verdrängung in diesen Bereich hinein deutlich macht.

3.3 Bruterfolgskontrolle

Der Bruterfolg war insgesamt sehr niedrig und erreichte lediglich 2002 außerhalb des Windparks den zum Bestandserhalt notwendigen Wert von ca. 0,8 bis 1,0Juv./BP (Den Boer 1995, Peach et al. 1994). 2007 wurde bei 40 untersuchten Brutpaaren kein flügger Jungvogel festgestellt. Der Vergleich des Bruterfolges in Anlagennähe und in größerer Entfernung ergibt ein sehr inkonsistentes Bild, ein eindeutiger Einfluss der WKA lässt sich nicht erkennen (Abb. 5).

3.4 Einfluss von WKA und Gehölzen mit Hilfe der linearen Regression

Mittels der linearen Regression wurde neben der Wirkung der WKA auf die räumliche Verteilung der Kiebitze auch der Einfluss der Entfernung zum nächsten flächigen oder linearen Gehölz untersucht. Ein signifikanter linearer Zusammenhang zwischen der Entfernung zur nächsten WKA und der Anzahl der Kiebitze im Umkreis bis 150 m ist lediglich im ersten Untersuchungsjahr vorhanden. Eine signifikante Meidung von Gehölzstrukturen zeigt sich hingegen in mehreren Untersuchungsjahren (Tab. A1, Download unter http://www.nul-online.de Service, Download). Je größer der Flächenanteil von Gehölzen innerhalb der betrachteten Zufallskreise ist, desto geringer wird die Anzahl der Individuensichtungen bzw. Revierzentren. Der Einfluss von Gehölzen auf die räumliche Verteilung der Kiebitze ist somit größer als derjenige der WKA.

3.5 Räumliche Verteilung in Bezug auf die landwirtschaftliche Nutzung

Die höchsten Dichten waren in allen sieben Jahren auf ackerbaulich genutzten Flächen (Mais, Getreide und Raps) zu finden (Abb. A1, Download unter http://www.nul-online.de Service, Download). Auf binsenreichem Grünland wurden dagegen fast durchgängig die niedrigsten Dichten festgestellt. Die Brutpaardichten auf Grünland (dem dominierenden Nutzungstyp im UG) nahmen seit Beginn der Untersuchungen ab. Dies entspricht etwa der Brutbestandsentwicklung des Kiebitzes im gesamten UG (siehe Kap. 3.1). Auf Maisflächen ist hingegen ein gegenläufiger Trend zu beobachten.

Zu beachten ist, dass die geringe Flächengröße einzelner Nutzungstypen dazu führen kann, dass bei nur kleinflächig vorhandenen Typen bereits wenige Brutpaare zu hohen Brutpaardichten führen können. Zur Darstellung der Präferenzen des Kiebitzes und deren Veränderungen im Laufe der Jahre berechneten wir daher zusätzlich den KING-Index (Tab. 4).

Dabei bestätigte sich, dass der Kiebitz in den letzten Jahren Flächen mit Maisanbau deutlich bevorzugt hat. Eine dahin gehende Tendenz ist bereits ab dem Jahr 2003 zu erkennen. Bei Grünlandflächen, aber auch brachliegenden Flächen, entspricht dagegen die Frequentierung der Flächen ungefähr dem Angebot. Bei binsenreichem Grünland zeigte der Kiebitz überwiegend eine Meidung, die im Jahr 2005 am deutlichsten ausfiel.

Wie der Gehölzanteil hat somit auch die räumliche Verteilung von Maisäckern einen starken Einfluss auf die räumliche Verteilung der Kiebitzreviere. Es wird deutlich, dass das in Abb. 3 dargestellte Verteilungsbild nur zu einem relativ geringen Ausmaß von den WKA verursacht wird. Insbesondere die kolonieartigen Aggregationen befinden sich auf Maisäckern – unabhängig von der Lage zu den WKA (Abb. A2, Download unter http://www.nul-online.de Service, Download).

3.6 Habitatmodellierung

3.6.1 Univariate Modelle im Gesamtgebiet 2003

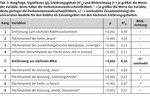

Die univariate Habitatmodellierung ergab für 49 Variablen einen signifikanten Zusammenhang mit der Verteilung der Vorkommen und Nichtvorkommen des Kiebitzes. Nach dem Ausschluss korrelierter Variablen sind in Tab. 5 diejenigen Modelle mit den höchsten Erklärungsgehalten zusammengestellt.

Die Entfernung der Vor- und Nichtvorkommen zum nächsten Kiebitzvorkommen hat mit R2N=0,59 mit Abstand den höchsten Erklärungsgehalt. Die negative Wirkrichtung bedeutet eine abnehmende Vorkommenswahrscheinlichkeit mit zunehmender Entfernung und deutet auf die Neigung des Kiebitzes zur Koloniebildung hin. Alle weiteren Variablen weisen keine akzeptablen Erklärungsgehalte auf, die Aussagekraft dieser univariaten Modelle ist damit eingeschränkt. Mit einem Erklärungsgehalt von R2N=0,10 ist der Parameter „Entfernung zur nächsten WKA“ an fünfter Stelle einzuordnen, die Unterschiede in den Erklärungsgehalten sind aber eher gering (Tab. 5). Die Art des Zusammenhangs ist glockenförmig, d.h. die Vorkommenswahrscheinlichkeit nimmt zunächst mit größerer Entfernung zur nächsten WKA zu, fällt dann aber wieder ab. Der Zusammenhang zwischen den Vorkommen des Kiebitzes und der Entfernung zur nächsten WKA wird also durch andere Parameter überlagert.

3.6.2 Multiple Habitatmodelle und Prognose der Habitateignung

Im Jahr 2003 zeichnete sich das „optimale“ Kiebitzrevier durch einen möglichst geringen Gehölzanteil, einen möglichst geringen Revieranteil mit der Bodenfarbe „braun“ (entspricht im UG einem geringen Binsenanteil), eine niedrige unstrukturierte Vegetation und möglichst wenig Anteil mit Intensivgrünland aus (s. Tab. 6).

Eine Wiederholung der Berechnung des Habitatmodells aus 2003 mit den Daten aus 2006 erbrachte keine signifikanten Ergebnisse. Daher wurde der Modellierungsprozess wiederholt. Das optimale Kiebitzrevier im Jahr 2006 sah eine möglichst große Offenheit und große Anteile von Grünlandeinsaat bzw. Mais vor. Die weiteren Parameter haben im Vergleich nur noch wenig Gewicht innerhalb des Modells (Tab. 7).

Beide Habitatmodelle haben einen guten Erklärungsgehalt sowie mit Kappa von 0,6 bzw. 0,62 eine gute Trennschärfe. Mit einem Kappa-optimierten Schwellenwert lassen sich in beiden Jahren knapp 90 % der Vorkommen und Nichtvorkommen im Referenzgebiet erklären. Es handelt sich in beiden Fällen um robuste Modelle.

Der scheinbare Widerspruch zwischen der negativen Wirkung von Intensivgrünland 2003 und dem positiven Einfluss von Grünlandeinsaat 2006 lässt sich mit der unterschiedlichen Struktur beider Biotoptypen zu Beginn der Revierfindung erklären. So war die Grasnarbe bei Intensivgrünland bereits geschlossen und die grüne Farbe sehr kräftig. Dagegen stellte sich die Grünlandeinsaat so dar, dass noch hohe Offenbodenanteile erkennbar waren und die Gräser noch nicht so weit aus dem Boden ragten. Ähnlich wie Maisäcker scheinen diese Ackerflächen mit hohem Rohbodenanteil eine hohe Attraktionswirkung auf den Kiebitz auszuüben.

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Verteilung der Vorkommenswahrscheinlichkeit und damit der Habitatqualität 2003 (Abb. 6) und 2006 (Abb. 7). Bereits aus den Abbildungen wird deutlich, dass die Fläche des geeigneten Habitats abgenommen hat.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Habitatqualitäten in beiden Untersuchungsjahren im Referenzgebiet wie auch im Windpark sehr unterschiedlich waren. Im gesamten UG blieben geeignete Habitate ungenutzt, im Windpark war dies 2003 im Süden bzw. Nordosten und 2006 am nördlichen Rand des WP Hinrichsfehn besonders deutlich. In beiden Jahren wurden im WP weniger Vorkommen richtig vorhergesagt als im Referenzgebiet. D.h. der Kiebitz nutzte im WP häufiger als ungeeignet prognostizierte Habitate als im Referenzgebiet. Da Reviere in ungeeignetem Habitat sowohl zwischen den WKA als auch am Rand des WP lagen, kann ein Verdrängungseffekt aus geeignetem Habitat in WKA-Nähe in ungeeignetes Habitat in WKA-Ferne nicht abgeleitet werden.

Im Windpark wurden 2003 für den Kiebitz 22,3 % der Fläche als geeignetes Habitat prognostiziert, was in etwa dem Verhältnis im Referenzgebiet entsprach (Tab. 8).

Bis zum Jahr 2006 hat der Flächenanteil des geeigneten Habitats im Referenzgebiet (Abgrenzung 2006) von 19,6 % auf 14,3 % abgenommen (Tab. 9). In gleicher Größenordnung hat das geeignete Habitat im Windpark Hinrichsfehn abgenommen. Die Dichte der Kiebitze je Hektar geeignetem Habitat war sowohl 2003 als auch 2006 in den Windparks höher als im Referenzgebiet (Tab. 8 und 9).

Während die Dichte im gesamten Referenzgebiet annähernd gleich geblieben ist, erhöhte sich die Dichte zwischen 2003 und 2006 innerhalb des geeigneten Habitats leicht. Wesentlich deutlicher war die Zunahme im WP Hinrichsfehn zu beobachten: Zwar nahm zwischen 2003 und 2006 auch die Dichte in der gesamten WP-Fläche zu, doch wesentlich deutlicher war die Zunahme gerechnet auf das geeignete Habitat. Dies unterstützt die allgemein zu beobachtende Tendenz zur Kolonie-Bildung (vgl. Abb. 3). Ein besonderes Augenmerk sei auf den WP Fiebing gelegt. Hier nahm die Dichte bezogen auf die gesamte Windparkfläche von 2003 (vor dem Bau der Anlagen) bis 2006 von 1,13 auf 0,57 Individuen/10 ha ab. Gleichzeitig ist aber die Fläche des geeigneten Habitats von 47,3 auf 17,3 ha zurückgegangen, so dass die Dichte bezogen auf das geeignete Habitat nicht abgenommen, sondern sich nahezu verdoppelt hat.

3.7 Literaturauswertung

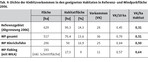

Der Kiebitz ist neben der Feldlerche die hinsichtlich ihrer Reaktion auf WKA die am besten untersuchte Vogelart. Nachfolgend werden 13 ausgewählte Studien hinsichtlich ihrer Methode und Ergebnisse im Überblick charakterisiert (Tab. 10). Bezüglich der Methode zeigt sich, dass nur drei Studien längere Untersuchungszeiträume als zwei Jahre aufweisen. Hinsichtlich der Anzahl der untersuchten Windparks ragen fünf Studien mit mindestens vier Windparks heraus. Fast alle Untersuchungen verwenden das Impact-Gradient-Design und analysieren den Einfluss der WKA in Abhängig von der Entfernung. Ein Vorher-Nachher-Vergleich in Kombination mit paralleler Untersuchung eines Referenzgebietes (BACI) wird hingegen kaum durchgeführt.

Die erzielten Ergebnisse weisen bereits seit 1999 einen hohen Grad an Übereinstimmung dahingehend auf, dass ein negativer Einfluss über 100 m hinaus nicht nachweisbar ist. Oftmals lassen sich signifikante Auswirkungen gar nicht feststellen. Stattdessen überwiegt ein deutlicher Einfluss anderer Faktoren, insbesondere der landwirtschaftlichen Nutzung. Mehrere Untersuchungen belegen, dass Kiebitze innerhalb von Windparks Bruterfolg haben.

Hinzu kommen weitere Studien zum Einfluss von Windparks auf Kiebitze (Hötker et al. 2004 nennen 80 Studien), die unabhängig von den methodischen Details zu sehr gut übereinstimmenden Ergebnissen führen. Dies belegt, dass auch Studien von eingeschränkter methodischer Qualität ihrer Berechtigung haben, sofern sie auf dem Impact-Gradient-Design beruhen (zur Bedeutung dieser Methode siehe de Lucas et al. 2005). Für sich betrachtet, liefern sie aufgrund des oft nur einjährigen Untersuchungszeitraums zwar nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Ihr Wert liegt jedoch in ihrem Beitrag zu einer Gesamtschau, die aufgrund der hohen Zahl an Studien zu gut abgesicherten Kenntnissen führt. Somit ist zwar die Aussage zutreffend, dass viele deutschsprachige Untersuchungen hohen methodischen Ansprüchen nicht genügen können (Hötker et al. 2004, Percival 2005, NLT 2007). Dies bedeutet jedoch nicht, dass auf der Grundlage einer Gesamtschau keine Aussagen getroffen werden können. Es bleibt allerdings die Schwierigkeit bestehen, dass viele Studien aufgrund der methodischen Heterogenität nur bedingt miteinander vergleichbar sind.

4 Diskussion und Fazit

4.1 Methode

Anderson et al. (1999) sowie Langston & Pullan (2003) haben Empfehlungen zu methodischen Standards bei der Untersuchung der Auswirkungen von Windparks auf Vögel vorgelegt. Hiernach wird als methodisches Optimum das BACI-Design (Before-After-Control-Impact) mit Untersuchungszeiträumen von zwei bis drei Jahren vor und fünf bis zehn Jahren nach dem Bau der WKA angesehen. Weniger anspruchsvolle Methoden (z.B. Impact-Reference, Impact-Gradient oder Before-After-Design) können zwar aussagekräftige Ergebnisse liefern (Anderson et al. 1999). Bei diesen Methoden ist jedoch eine Trennung zwischen dem Einfluss der WKA und dem Einfluss anderer Faktoren praktisch nicht möglich. Das BACI-Design bietet demgegenüber den Vorteil, dass z.B. natürliche Bestandschwankungen durch die Kontrolle eines Referenzgebietes erkennbar werden. Da jedoch eine absolute Identität der Bedingungen in WP und Referenzgebiet nie gegeben ist, betonen auch de Lucas et al. (2005), dass unterschiedliche Ergebnisse zwischen Kontroll- und Referenzgebiet nicht automatisch auf den Einfluss des untersuchten Windparks zurückgehen müssen. Sie empfehlen daher als Ergänzung zum BACI-Design eine Analyse nach dem Impact-Gradient-Design.

Diesen Empfehlungen folgt die hier vorgestellte Untersuchung, die damit in ihrem methodischen Aufwand weit über denjenigen bisher vorliegender Untersuchungen hinausgeht (vgl. Abschnitt 3.7). Trotz dieses erhöhten Aufwandes u.a. mit der Einbeziehung weiterer Einflussfaktoren (Gehölzanteil, landwirtschaftliche Nutzung, Habitatqualität) war es jedoch nicht möglich, die Ursache des festgestellten Rückgangs des Kiebitzbrutbestandes eindeutig zu identifizieren. Insbesondere solche Faktoren, die den sehr geringen Bruterfolg hervorgerufen haben könnten, konnten nicht untersucht werden (z.B. Prädation, Brutverluste durch die Landwirtschaft). Hierzu wäre es weiterhin erforderlich gewesen, die Tiere individuell zu markieren, um Aussagen zu Wiederkehrrate sowie zu weiteren populationsbiologischen Parametern zu gewinnen. Insofern ist es letztendlich in Untersuchungen dieser Art niemals oder nur mit extrem gesteigertem Aufwand möglich, den Einfluss von Windparks und ihren Anteil an festgestellten Bestandsveränderungen quantitativ zu bemessen und von anderen Faktoren eindeutig abzugrenzen.

4.2 Ergebnisse

In Übereinstimmung mit den bislang vorliegenden Studien zum Kiebitz ergibt sich, dass die Scheuch- oder Vertreibungswirkung von WKA auf Kiebitze nur sehr kleinräumig wirkt (bis ca. 100 m). Andere Habitatparameter wie Gehölzanteil oder die landwirtschaftliche Nutzung üben offensichtlich einen wesentlich größeren Einfluss aus. Dies konnten bereits auch Ketzenberg et al. (2002) sowie Reichenbach (2003) anhand der Konzentrationswirkung von einzelnen Maisäckern innerhalb von Grünlandflächen zeigen, die zu extrem hohen Brutdichten inmitten von Windparks führte. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass auch solche kleinräumigen Scheucheffekte, die allerdings pro WKA immerhin rund 3 ha betreffen, längerfristig zu einer mehr oder minder ausgeprägten Räumung der Windparkfläche führen. Darauf deuten neben der vorliegenden Studie auch die Ergebnisse von Steinborn & Reichenbach (2008a) hin, nicht jedoch die von Sinning (2004), dessen beobachteter Bestandsrückgang nicht mit einer erkennbaren Räumung des Windparks verbunden war. Die Habitatmodellierung der Jahre 2003 und 2006 hat gezeigt, dass die geeigneten Habitatflächen in allen Teilflächen abgenommen haben und sich auch die Lage der geeigneten Habitate über die Jahre verändert. Insbesondere die Bestandsentwicklung im WP Fiebing stellt die Bedeutung der Analyse weiterer Habitatparameter heraus. Pearce-Higgins et al. (2009) erstellten ebenfalls Habitatmodelle in zwölf untersuchten WPs, um die Daten auf eine untereinander vergleichbare Basis zu stellen und eine zusammenfassende Auswertung vornehmen zu können.

4.3 Planungskontext und Ausblick

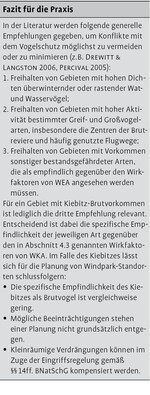

Hinsichtlich möglicher Auswirkungen von WKA auf Vögel (gemäß Drewitt & Langston 2006, Erickson et al. 2001, Hötker et al. 2004, Langston & Pullan 2003, Percival 2005, Reichenbach et al. 2004) können vier Typen von Beeinträchtigungen (Wirkfaktoren) unterschieden werden (Tab. 11). Die Auswirkungen auf den Kiebitz als Brutvogel können nun konkretisiert werden.

Dies stimmt mit Reichenbach et al. (2004) überein, die die Empfindlichkeit des Kiebitzes als Brutvogel gegenüber WKA als gering bis mittel einstuften. Mögliche Beeinträchtigungen von Kiebitzbrutgebieten stehen einem Vorhaben somit nicht von vorne herein entgegen und können im Zuge der Eingriffsregelung gemäß §§14 BNatSchG kompensiert werden. Diese Auffassung hat sich auch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in seinem Urteil vom 28.01.2010 zu eigen gemacht (AZ 12 LB 243/07).

Weitere Forschungen zu Auswirkungen von WKA auf Vögel sollten sich nun auf Arten konzentrieren, zu denen der Kenntnisstand noch sehr unbefriedigend ist oder für die mit weiter reichenden Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Hierbei drängen sich insbesondere Fragen zu Auswirkungen auf die lokalen Populationen auf: Inwieweit führen prognostizierte Kollisionsverluste (z.B. beim Rotmilan) oder Verkleinerungen von Rast- und Äsungsgebieten (z.B. bei Kiebitz oder bei Gänsen) zu einer Verringerung der örtlichen Population bzw. der Tragekapazität des jeweiligen Rastgebietes? Gerade im Zuge des nun in größerem Umfang einsetzenden Repowerings (Ersatz älterer Anlagen durch neue und größere) drängen sich solche Fragestellungen auf, die auch Konsequenzen für die weitere räumliche Steuerung der WKA haben können.

Literatur

Anderson, R., Morrison, M., Sinclair, K., Strickland, D. (1999): Studying Wind Energy/Bird Interactions: A Guidance Document. Washington, DC.

Bach, L., Handke, K., Sinning, F. (1999): Einfluss von Windenergieanlagen auf die Verteilung von Brut- und Rastvögeln in Nordwest-Deutschland – erste Auswertungen verschiedener Untersuchungen. Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 4, 107-122.

Bibby, C., Burgess, N.D., Hill, D.A. (1995): Methoden der Feldornithologie – Bestandserfassung in der Praxis. Neumann, Radebeul.

Breuer, W., Sübeck, P. (2002): Standortplanungen von Windenergieanlagen in Niedersachsen – Anforderungen und Erfahrungen hinsichtlich des Schutzes bedeutender Vogellebensräume. Tagungsband der Fachtagung „Windenergie und Vögel – Ausmaß und Bewältigung eines Konfliktes“, Berlin, http://www.tu-berlin.de/∼lbp/schwarzesbrett/tagungsband.htm .

de Lucas, M., Janss, G.F.E., Ferrer, M. (2005): A bird and small mammal BACI and IG design studies in a wind farm in Malpica (Spain). Biodiv. Conserv. 14, 3289-3303.

Den Boer, T.E. (1995): Weidevogels: Feiten voor bescherming. Zeist.

Drewitt, A.L., Langston, R.H.W. (2006): Assessing the impact of windfarms on birds. Ibis 148, 29-42.

Dürr, T. (2009): Zur Gefährdung des Rotmilans Milvus milvus durch Windenergieanlagen in Deutschland. Inform.d. Naturschutz Nieders. 29 (3), 185-191.

Erickson, W.P., Johnson, G.D., Strickland, M.D., Young, D.P.J., Serenka, K.J., Good, R.E. (2001): Avian Collisions with Wind Turbines: A Summary of Existing Studies and Comparisons to Other Sources of Avian Collision Mortality in the United States. National Wind Coordinating Comitee (NWCC), Washington, D.C.

Flade, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. IHW, Eching.

Handke, K., Adena, J., Handke, P., Sprötge, M. (2004a): Einfluss von Windenergieanlagen auf die Verteilung ausgewählter Brut- und Rastvogelarten in einem Bereich der Krummhörn (Jennelt/Ostfriesland). Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 7, 47-60.

–, Adena, J., Handke, P., Sprötge, M. (2004b): Räumliche Verteilung ausgewählter Brut- und Rastvogelarten in Bezug auf vorhandene Windenergieanlagen in einem Bereich der küstennahen Krummhörn (Groothusen/Ostfriesland). Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 7, 11-46.

–, Adena, J., Handke, P., Sprötge, M. (2004c): Untersuchungen an ausgewählten Brutvogelarten nach Errichtung eines Windparks im Bereich der Stader Geest (Landkreis Rotenburg/Wümme und Stade). Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 7, 69-76.

–, Adena, J., Handke, P., Sprötge, M. (2004d): Untersuchungen zum Vorkommen von Kiebitz (Vanellus vanellus) und Großem Brachvogel (Numenius arquatus) vor und nach der Errichtung von Windenergieanlagen in einem Gebiet im Emsland. Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 7, 61-68.

Hötker, H., Thomsen, K.-M., Köster, H. (2004): Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische Vielfalt am Beispiel der Vögel und der Fledermäuse – Fakten, Wissenslücken, Anforderungen an die Forschung, ornithologische Kriterien zum Ausbau von regenerativen Energiegewinnungsformen. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen, 80S.

Ketzenberg, C., Exo, M., Reichenbach, M., Castor, M. (2002): Einfluss von Windenergieanlagen auf Brutvögel des Offenlandes. Natur und Landschaft 77, 144-153.

Langston, R.H.W., Pullan, J.D. (2003): Windfarm and Birds: An analysis of the effect of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues. Tagungsband der Fachtagung “Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Standing Committee)”, 01. bis 04.12.2003, Straßburg.

Mühlenberg, M. (1989): Freilandökologie. Quelle & Meyer, Heidelberg/Wiesbaden.

NLT (2007): Naturschutz und Windenergie: Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen (Stand: Juli 2007). Niedersächsischer Landkreistag, 35S.

Peach, W.J., Thompson, P.S., Coulson, J.C. (1994): Annual long-term variation in the survival rates of British lapwings Vanellus vanellus. J. Anim. Ecol. 63, 60-70.

Pearce-Higgins, J.W., Stephen, L., Langston, R.H.W., Bainbridge, I.P., Bullman, R. (2009): The distribution of breeding birds around upland wind farms. J. Appl. Ecol. 46 (6), 1323-1331.

Percival, S.M. (2005): Birds and windfarms: what are the real issues? British Birds 98, 194-204.

R Development Core Team (2009): R: a language and environment for statistical computing. http://www.R-project.org.

Reichenbach, M. (2003): Windenergie und Vögel – Ausmaß und planerische Bewältigung. Dissertation. Landschaftsentwicklung und Umweltforschung 123, 211 S.

– (2006): Ornithologisches Gutachten – Brutvogelmonitoring am bestehenden Windpark Annaveen-Twist. Unveröff. Gutachten, Oldenburg.

–, Handke, K., Sinning, F. (2004): Der Stand des Wissens zur Empfindlichkeit von Vogelarten gegenüber Störungswirkungen von Windenergieanlagen. Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 7, 229-243.

–, Steinborn, H. (2006): Windkraft, Vögel, Lebensräume – Ergebnisse einer fünfjährigen BACI-Studie zum Einfluss von Windkraftanlagen und Habitatparametern auf Wiesenvögel. Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 32, 243-259.

Sinning, F. (2004): Bestandsentwicklung von Kiebitz (Vanellus vanellus), Rebhuhn (Perdix perdix) und Wachtel (Coturnix coturnix) im Windpark Lahn (Niedersachsen, Lkrs. Emsland) – Ergebnisse einer 6-jährigen Untersuchung. Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 7, 97-106.

Steinborn, H., Reichenbach, M. (2008a): Kurzbeitrag zur Bestandsentwicklung des Kiebitz in einem Windpark bei Bagband (Landkreis Aurich). http://arsu.de/de/media/Timmeler_Kampen_Kiebitz.pdf , Oldenburg.

–, Reichenbach, M. (2008b): Vorher-Nachher-Untersuchung zum Brutvorkommen von Kiebitz, Feldlerche und Wiesenpieper im Umfeld von Offshore-Testanlagen bei Cuxhaven. http://arsu.de/de/media/Offshore_Testanlagen_und_Brutvoegel.pdf , Oldenburg.

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

Thomas, R. (1999): An assessment of the Impact of Wind Turbines on Birds at Ten Windfarm Sites in the UK. http://www.sustdev.org/energy/articles/energy/edition2/sdi2_6_3.pdf .

Anschriften der Verfasser: Dipl.-Landschaftsökol. Hanjo Steinborn, ecodata-steinborn, Donnerschweer Straße 57, D-26123 Oldenburg, E-Mail info@ecodata-steinborn.de ; Dr. Marc Reichenbach, ARSU GmbH, Escherweg 1, D-26121 Oldenburg, E-Mail reichenbach@arsu.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.