Niedermoore Nordostdeutschlands bewerten

Abstracts

Naturschutzfachliche Bewertung ist für viele Aufgaben des Naturschutzes essenziell und stellt eine originäre Aufgabe des wissenschaftlichen Naturschutzes dar. Der Beitrag stellt ein faunistisches Bewertungsverfahren für Niedermoore Nordostdeutschlands vor, welches auf den folgenden Arbeitsschritten basiert: (1) Auswahl geeigneter Taxa (hier Laufkäfer, Heuschrecken, Tagfalter und Vögel), (2) Erstellung von Listen lebensraum- (niedermoor-) typischer Arten, (3) Auswahl geeigneter wertbestimmender Kriterien (Verbreitung/Häufigkeit, Gefährdung, Verantwortung für den Erhalt der Art), (4) Ableitung skalierter Zustands-Wertigkeits-Relationen und (5) Festlegung von Bewertungsvorschriften zur Ermittlung des Biotopwerts.

Insgesamt wurden 158 Arten als potenzielle Indikatoren für das Untersuchungsgebiet identifiziert. Der Wert eines Biotopes wird in erster Linie durch Anzahl und Gefährdungsgrad der vorkommenden Indikatorarten determiniert. Das hier vorgestellte Bewertungsverfahren bietet ein einfaches und zugleich effizientes Werkzeug, Biotope vergleichend naturschutzfachlich zu bewerten.

Evaluation of Fens in North-Eastern Germany – Proposal for a faunistic evaluation method

Evaluation has proven pivotal for various conservation issues, representing a primal task of conservation biology. The study presents a faunistic evaluation method for fens in North-Eastern Germany based on the following workflow: (1) Selecting appropriate taxa (here ground beetles, locusts, butterflies, birds), (2) compiling lists of species showing a strong association with the respective biotope (fens), (3) selecting appropriate evaluation criteria (distribution / abundance, endangerment, responsibility for the survival of species), (4) constructing scaled relationships between biotope status and conservation value, and (5) determining rules to assess the biotope’s conservation value.

Altogether the analysis identified 158 species as potential indicators for the study area. According to the approach the conservation value primarily bases on the number and endangerment of indicator species. The evaluation method applied represents a simple and effective tool for the comparative assessment of biotopes.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Naturnahe Moore und deren Relikte gehören zu den naturschutzfachlich wertvollsten Bestandteilen der mitteleuropäischen Kulturlandschaft (Succow & Joosten 2001). Die hohe Wertigkeit ergibt sich unter anderem aus der Bedeutung der Moore als Lebensraum für hochgradig spezialisierte Lebensgemeinschaften mit einer Vielzahl an gefährdeten Arten und aus der Fähigkeit, Kohlendioxid zu speichern und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten (z.B. Belyea & Malmer 2004, Blab & Kudrna 1982). Im Verlauf der letzten Jahrhunderte führten umfassende Meliorationsmaßnahmen zu einer großflächigen Entwertung und Zerstörung von Moorflächen im globalen Maßstab (Joosten 2009). Von dieser Entwicklung blieben auch die Niederungsmoore Nordostdeutschlands nicht verschont. In Mecklenburg-Vorpommern, zum Beispiel, waren Mitte der 1990er Jahre ca. zwei Drittel der ursprünglichen Moorflächen stark bis extrem entwässert, während nur etwa 3 % durch keinerlei Entwässerungsmaßnahmen beeinträchtigt waren (MLUV MV 2009). Trotz vielfältiger anthropogener Belastungen insbesondere im Rahmen der „Komplexmeliorationen“ (Tiefenentwässerung mit anschließender Nutzung als Intensivgrünland oder Acker) des vergangenen Jahrhunderts haben speziell die Moorstandorte Vorpommerns bis heute eine herausragende internationale Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz behalten (z.B. Eichstädt et al. 2006, Martschei & Meitzner 2005). Hierbei ist vor allem der Fluss Peene, welcher als der naturnaheste Tieflands-Fluss Mitteleuropas gilt, mit seinen angrenzenden Auen und Mooren hervorzuheben (ILN Greifswald 1996).

Vor diesem Hintergrund wurden in den vergangenen Jahren umfassende Maßnahmen zum Schutz und zur Revitalisierung der Moore Vorpommerns durchgeführt (ILN Greifswald 1996, MLUV MV 2009). In jüngster Zeit wird zusätzlich angestrebt, degradierte Moorstandorte wiederzuvernässen und die resultierenden Nassstandorte anschließend einer geregelten Nutzung zu unterziehen (Wichtmann et al. 2010). Von den meisten der oben genannten Maßnahmen sind positive Auswirkungen auf die Ziele des Arten-, Biotop- und Klimaschutzes zu erwarten. Dies hängt jedoch unter anderem vom Ausgangszustand, Entwicklungspotential und von der angestrebten Nutzung auf spezifischen Flächen ab. Hieraus ergibt sich die zwingende Notwendigkeit zur naturschutzfachlichen Bewertung verschiedener Zustände von und Veränderungen in Mooren.

Naturschutzfachliche Analyse und Bewertung. Naturschutzfachliche Analyse und Bewertung stellt aufgrund impliziter normativer Schritte eine originäre Aufgabe des wissenschaftlichen Naturschutzes dar (Plachter 1992, 1994). Trotz zahlreicher Vorschläge ist die Anwendung fachlich fundierter Bewertungsverfahren in der Praxis noch eher selten (Kudrna 1986; Plachter 1992, 1994). Verbreitet wird nach wie vor ausschließlich auf eine subjektive, verbale Argumentation zurückgegriffen, wobei die angewandten Kriterien in der Regel nicht nachvollziehbar kommuniziert werden. Problematisch erscheint zum Beispiel die verbreitete Beschränkung auf Biotoptypen oder Vegetationseinheiten, was die häufig sehr viel komplexeren (räumlichen) Ansprüche mobiler Tierarten unzureichend berücksichtigt (Burkhardt et al. 2010), oder die Erhebung wenig aussagekräftiger Artenlisten (inklusive eurytoper Generalisten). Selbst die Erhebung von Rote-Liste-Arten kann zu Fehleinschätzungen führen, da die Anwesenheit bestimmter gefährdeter Arten unter Umständen die Degradation eines Standortes anzeigen kann (z.B. Menke 2000).

Die fachlichen Anforderungen an Bewertungsverfahren sind nach Plachter (1992, 1994) Objektivität, Nachvollziehbarkeit, Übertragbarkeit und zumindest ein teilweise regionaler Bezug. Im Folgenden schlagen wir ein naturschutzfachliches Bewertungsverfahren für Niedermoore in Vorpommern anhand deren faunistischen Inventars vor. Auch wenn die Methode anhand ausgewählter Tiergruppen (s.u.) und für Niedermoore einer bestimmten Region entwickelt wurde, sollten die dargestellten Elemente ohne weiteres auf andere Taxa, Biotoptypen und Regionen übertragbar sein.

2 Untersuchungsgebiet: Faunistische Bedeutung der Niedermoore Vorpommerns

Die terrestrische und aquatische Fauna Mecklenburg-Vorpommerns umfasst rezent etwa 70 Arten, welche in den Anhängen II bzw. IV der FFH-Richtlinie aufgeführt sind. Ca. 56 dieser Arten kommen in den vier hier betrachteten Landkreisen (Nordvorpommern, Ostvorpommern, Uecker-Randow, Demmin = Untersuchungsgebiet) vor (BfN 2007; Appendix 1 unter http://www.nul-online.de à Service à Download). Zudem gibt es mindestens 41 Vogelarten des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie in Mecklenburg-Vorpommern, von denen 38 die vier Landkreise besiedeln (Eichstädt et al. 2006). Insbesondere die Niedermoore der Region beherbergen zahlreiche wertgebende und gefährdete Arten. Hinsichtlich der Avifauna sind unter anderem die zum Teil individuenstarken Vorkommen von Rohrdommel, Wachtelkönig, Bekassine, Zwergrohrdommel, Kleinem Sumpfhuhn, Zwergsumpfhuhn, Tüpfelsumpfhuhn sowie von Trauer-, Weißflügel- und Weißbartseeschwalbe zu nennen (Boschert & Grüneberg 2008, Eichstädt et al. 2006). Unter den Säugern sind Fischotter und Biber u.a. entlang der Peene und ihren Zuflüssen (der Fischotter zudem in den Boddengewässern) weit verbreitet (Neubert 2006). Auch bei den Insekten finden sich Vorkommen hochgradig gefährdeter Arten, z.B. ein Vorkommen des Blauschillernden Feuerfalters (Lycaena helle) (Hennicke 1996). Die mesotrophen Durchströmungsmoore Vorpommerns stellen für Laufkäfer in Deutschland einmalige Lebensräume dar. An der Peene existieren z.B. die einzigen deutschen Vorkommen von Chlaenius costulatus und von der Nominatform des Menetries-Laufkäfers (Carabus menetriesi; Martschei & Meitzner 2005, Persohn et al. 2006).

3 Faunistische Bewertung der Moore Vorpommerns: Methode

Das im Folgenden erläuterte Bewertungsverfahren berücksichtigt auf der Objektebene Indikatorarten aus vier zoologischen Taxa. Es basiert auf den nachfolgend ausgeführten Arbeitsschritten (vgl. Abb. 1).

3.1 Auswahl geeigneter Taxa

Das Bewertungsverfahren berücksichtigt die Vorkommen von Laufkäfern, Tagfaltern, Heuschrecken und Vögeln. Die Beschränkung auf Tiere resultiert daraus, dass Tiere häufig sehr viel komplexere Lebensraumansprüche haben als Pflanzen (s.o.), Indikatoren für unterschiedliche räumliche Skalen bereitstellen (Kleinbiotop bis Landschaftsebene) und weil faunistische Daten in der Planungs- und Naturschutzpraxis generell nur unzureichend Berücksichtigung finden (Brinkmann 1998, Burkhardt et al. 2010).

Die Auswahl der vier o.g. Taxa ergab sich aufgrund folgender Kriterien:

(1) relativ leichte Erfass- und Bestimmbarkeit,

(2) Vorhandensein standardisierter Erfassungsmethoden (z.B. Mitschke et al. 2005, Wranik et al. 2008),

(3) hoher indikatorischer Wert durch sehr gut bekannte Ökologie (z.B. Blab & Kudrna 1982, Flade 1994),

(4) Eignung der Taxa zur Bewertung auf unterschiedlichen räumlichen Skalen (Laufkäfer: Biotop; Heuschrecken: Biotop bis Biotopkomplex; Tagfalter: Biotopkomplex; Vögel: Biotopkomplex bis Landschaft),

(5) Relevanz durch hohe Repräsentanz potenzieller Indikatorarten in Mooren,

(6) nach Möglichkeit Taxa, die Sympathieträger sind.

Da die nachhaltige landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeit nasser Standorte („Paludikultur“; Wichtmann et al. 2010) einen wichtigen Aspekt zukünftiger Entwicklungsmaßnahmen darstellt (s.o.), blieben gewässergebundene Taxa inklusive Libellen unberücksichtigt. Auf entsprechend (semi-)aquatischen Standorten ist eine landwirtschaftliche Nutzung nicht möglich.

3.2 Erstellung einer Liste lebensraumtypischer Arten für jedes Taxon

Um als Indikatoren in Frage zu kommen, sollten alle hier zu berücksichtigenden Arten eine Bindung an Niedermoorstandorte aufweisen. Daher wurden zunächst Listen aller in Vorpommern vorkommenden Laufkäfer-, Heuschrecken-, Tagfalter- und Vogelarten kompiliert (u.a. nach Eichstädt et al. 2003, Müller-Motzfeld & Schmidt 2008, Wachlin 1993, Wranik et al. 2008). Nicht berücksichtigt wurden hierbei Arten, deren Nachweise in Mecklenburg-Vorpommern als fragwürdig gelten. Von diesen Listen wurden nur Arten weiter berücksichtigt, welche in für Niedermoorstandorte typischen Biotoptypen vorkommen:

(1) Laufkäfer mit Haupt- oder Nebenvorkommen in den Lebensraumtypen nährstoffarme Niedermoore und Kleinseggensümpfe, Großseggenriede und Röhrichte, feuchte und nasse Hochstaudenfluren und/oder Feucht- und Nassgrünland (GAC 2009);

(2) Tagfalter, die den Gruppen „hygrophile Offenlandarten“ und/oder „Tyrphophile im weiteren Sinn“ angehören (Blab & Kudrna 1982);

(3) Heuschrecken mit Vorkommen in den Lebensraumtypen Moore, Nass- oder Feuchtwiesen (Wranik et al. 2008);

(4) Vögel, die Leitarten für die Lebensraumtypen Röhrichte, Großseggenriede, Feuchtwiesen, Niedermoore/Auen und Nassbrachen darstellen (Flade 1994).

Andere Arten, wie z.B. Eurytope oder Biotopfremde, fanden somit keine Berücksichtigung.

3.3 Auswahl von Kriterien für die Erstellung von Zustands-Wertigkeits-Relationen

Ein entscheidender Schritt jeder naturschutzfachlichen Bewertung ist die Ableitung einer Zuweisungsvorschrift für die Inwertsetzung der ausgewählten Objekte, in diesem Fall der ‚lebensraumtypischen‘ Arten. Folgende wertbestimmende Kriterien sollen hier zur Anwendung kommen: (1) Verbreitung (inkl. Häufigkeit für Laufkäfer und Tagfalter; s.u.), (2) nationaler (landes- und bundesweiter) Gefährdungsgrad, (3) internationaler Gefährdungsgrad sowie die sich daraus ergebende Verantwortung Mecklenburg-Vorpommerns bzw. Deutschlands für den Erhalt der Art im globalen Kontext.

Die aufgeführten Kriterien sind wie folgt definiert:

Verbreitung: Zur Beurteilung der Verbreitungssituation wurden für die Laufkäfer Daten zur Verbreitung und räumlichen Dichte im nordostdeutschen Tiefland nach GAC (2009), für die Tagfalter der Chorologische Index (CI; Kombination aus räumlicher Dichte und Bindung an den europäischen Kontinent) nach Kudrna (1986), für die Heuschrecken der Verbreitungsatlas für Mecklenburg-Vorpommern (prozentualer Anteil der seit 1990 besiedelten Messtischblatt-Quadranten; Wranik et al. 2008) und für die Vögel der Atlas der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns (prozentualer Anteil der zwischen 1994 und 2002 besiedelten Messtischblatt-Quadranten; Eichstedt et al. 2006) verwandt. Die Verwendung eines abweichenden räumlichen Bezugssystems für Tagfalter (Europa) resultiert aus fehlenden präziseren Angaben für das nähere Untersuchungsgebiet.

Nationaler Gefährdungsgrad: Als Grundlagen der nationalen Gefährdung dienten die Roten Listen Deutschlands und Mecklenburg-Vorpommerns.

Internationaler Gefährdungsgrad und Verantwortung: Es wurden die europäische Rote Liste der Tagfalter (Van Swaay et al. 2010), die globale Rote Liste der Vögel (IUCN 2010) sowie Angaben zur Verantwortung Mecklenburg-Vorpommerns bzw. Deutschlands für den Erhalt von Laufkäfern, Tagfaltern und Heuschrecken bei Müller-Motzfeld et al. (1997), Binot-Hafke & Pretscher (2004) und Detzel & Maas (2004) ausgewertet.

3.4 Ableitung skalierter Zustands-Wertigkeitsrelationen

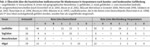

Jeder lebensraumtypischen Art wurde, basierend auf den o.g. Kriterien, ein spezifischer Punktwert zwischen 1 und 100 zugewiesen. Die geringsten Punktwerte (1–4) erhielten weder auf Bundes- noch Landesebene gefährdete Arten. Sehr weit verbreitete Arten wurden mit 1 Punkt, mäßig weit verbreitete mit 2 Punkten, relativ seltene Arten mit 3 und sehr seltene Arten mit 4 Punkten bewertet (Tab. 1). Bei den Heuschrecken wurde für den mutmaßlich geringen Erfassungsgrad korrigiert, indem die Punktwerte relativ zur Verbreitung häufiger, leicht zu erfassender Arten wie z.B. Tettigonia viridissima vergeben wurden.

Bundesweit oder in Mecklenburg-Vorpommern gefährdete Arten wurden mit 5–50 Punkten bewertet. Hierbei wurde bewusst eine Skalierung in Anlehnung an die Exponentialfunktion gewählt (Plachter 1992), um der hervorragenden Bedeutung z.B. bundesweit vom Aussterben bedrohter Arten gerecht zu werden. Für Arten der Gefährdungskategorien V (Vorwarnliste) und R (Arten mit geographischer Restriktion) wurden in der Regel 5 Punkte vergeben. Arten der Kategorie R können zwar extrem selten, müssen jedoch nicht zwangsläufig gefährdet sein, während Arten der Kategorie V zwar mitunter noch recht häufig sind, aber klar in ihrem Bestand zurückgehen.

Abweichend wurde mit Laufkäferarten verfahren, welche in der Roten Liste Deutschlands (Trautner et al. 1998) in die Kategorie V* eingestuft wurden. Diese Arten sind nur in Teilen Deutschlands rückläufig. Alle zehn hiervon betroffenen Indikatorarten (Appendix 2 unter http://www.nul-online.de à Service à Download) sind in Norddeutschland ungefährdet und wurden folglich mit 1-4 Punkten bewertet.

Arten der Gefährdungsstufen 3 (gefährdet), 2 (stark gefährdet) und 1/0 (vom Aussterben bedroht, verschollen oder ausgestorben) wurden 10, 20 und 50 Punkte zugewiesen. Bei unterschiedlicher Gefährdungseinstufung zwischen Bund und Land wurde der Mittelwert verwandt, um sowohl die regionale wie auch bundesweite Gefährdung zu berücksichtigen. Führte dieses Verfahren dazu, dass der Punktwert unter 5 fiel (z.B. bei Einstufung als „ungefährdet“ bzw. V), so wurden 5 Punkte vergeben. Als „ausgestorben“ geführte Arten wurden wie vom Aussterben bedrohte Arten mit 50 Punkten bewertet, da diese bei Wiederauftreten vermutlich in die Gefährdungskategorie 1 eingestuft werden würden. Arten mit defizitärer Datenlage (Kategorie D) wurden mangels ausreichender Datenlage als nicht gefährdet eingestuft.

International gefährdete Arten und solche, für die Deutschland bzw. Mecklenburg-Vorpommern eine besonders hohe Schutzverantwortung trägt, wurden unabhängig von der bundes- oder landesweiten Gefährdungseinstufung mit dem Höchstwert von 100 Punkten bewertet (Tab. 2; Appendix 2 unter http://www.nul-online.de à Service à Download). Dies betrifft sechs Laufkäferarten, für deren Vorkommen Mecklenburg-Vorpommern eine globale bzw. europaweite Verantwortung trägt (Müller-Motzfeld et al. 1997), drei Tagfalterarten, die im europäischen Maßstab gefährdet sind oder für deren Vorkommen Deutschland eine besondere Verantwortung trägt, und zwei Vogelarten, die global gefährdet sind. Zwei Vogelarten der globalen Vorwarnliste (Kategorie „Near Threatened“) wurden mit 80 Punkten bewertet. Für keine der hier als potenzielle Indikatorarten ermittelten Heuschreckenarten trägt Deutschland eine besondere Verantwortung (Detzel & Maas 2004).

3.5 Bewertungsverfahren

Die Bewertung eines Lebensraumes erfolgt zunächst grundsätzlich getrennt nach Taxon. Basierend auf den spezifischen Punktwerten der nachgewiesenen Arten wird die Punktsumme für jeden Lebensraum errechnet. Zur Einschätzung der Bedeutung einzelner Flächen gilt: = 32 Punkte lokale Bedeutung; 33–66 regionale Bedeutung; 67–99 landesweite Bedeutung; = 100 bundesweite Bedeutung. Das Vorkommen einer im europäischen Maßstab gefährdeten Art bzw. von zwei bundesweit vom Aussterben bedrohten Arten führt somit zu der Einstufung eines Gebietes als bundesweit bedeutsam. Diese Kategorien sind jedoch aufgrund der niedrigen Artenzahl sowie des Fehlens überregional gefährdeter Arten nicht für Heuschrecken anwendbar (s.u.).

Falls für die Bewertung eines Lebensraumes mehrere Taxa herangezogen werden sollen, schlagen wir folgendes Vorgehen vor: Die Punktsummen der jeweiligen Taxa werden addiert und die o.g. Punktspannen zur Beurteilung der Flächenbedeutsamkeit mit der Anzahl der Taxa multipliziert (bei zwei Taxa z.B.: = 64 Punkte lokale Bedeutung etc.). Hiermit wird der höheren Anzahl an insgesamt zur Verfügung stehenden Indikatorarten Rechnung getragen. Damit bei diesem Vorgang Arten mit international bedeutsamen Vorkommen nicht ihren herausragenden Stellenwert verlieren, wird deren Punktwert ebenfalls mit der Anzahl der Taxa multipliziert (bei zwei Taxa = 200 Punkte). Diese Korrektur bewirkt, dass das Vorkommen einer international bedeutsamen Art weiterhin zu einer bundesweiten Bedeutung des jeweiligen Biotops führt.

Analog wird mit bundesweit vom Aussterben bedrohten bzw. verschollenen/ausgestorbenen Arten verfahren, wobei hier eine Aufwertung um 50 % pro zusätzlich untersuchtem Taxon erfolgt (bei zwei Taxa also 75 statt 50 Punkte). Würden beispielsweise vier Taxa untersucht, so würde eine in Deutschland vom Aussterben bedrohte und in Mecklenburg-Vorpommern stark gefährdete Art mit 87,5 Punkten bewertet (Mittelwert aus 50 Punkten für die Gefährdung in Deutschland und 20 Punkten für die landesweite Gefährdung = 35, multipliziert mit 2,5 = 87,5).

Um die Praxistauglichkeit des Verfahrens zu erproben, wurde es auf eine Erfassung der Käferfauna in unterschiedlichen Degradationsstadien von Küstenniedermooren in der Conventer Niederung bei Bad Doberan angewandt (Schmidt et al. 2007; s.u.).

4 Ergebnisse

Insgesamt wurden 158 potenzielle Indikatorarten für die Niedermoore Vorpommerns identifiziert: 81 Laufkäferarten, 26 Tagfalterarten, 12 Heuschreckenarten und 39 Vogelarten (Tab. 3). Von diesen 158 Arten waren insgesamt 94 auf der Roten Liste Deutschlands und/oder auf der Roten Liste Mecklenburg-Vorpommerns aufgeführt. Dabei handelt es sich um 41 Laufkäferarten, 22 Tagfalterarten, 5 Heuschreckenarten und 26 Vogelarten. Der höchste Anteil gefährdeter Arten (85 %) war bei den Tagfaltern zu verzeichnen, wobei nur vier der 26 niedermoortypischen Arten nicht zumindest regional gefährdet waren. Der niedrigste Anteil gefährdeter Arten, allerdings noch immer gut 50 %, war bei den Laufkäfern zu finden. Die Spanne der vergebenen Punktwerte umfasst bei den Laufkäfern, Tagfaltern und Vögeln je 1-100, bei den Heuschrecken jedoch nur 1-15. Letzteres, zusammen mit der niedrigen Artenzahl dieses Taxons, schränkt die Eignung von Heuschrecken als Indikatoren für Niedermoore stark ein (s.u.). Für insgesamt elf Arten (sechs Laufkäfer-, drei Tagfalter-, zwei Vogelarten) wurde der Maximalwert von 100 vergeben. Vorkommen dieser Arten (z.B. Großtrappe, Seggenrohrsänger, Lycaena helle, Coenonympha tullia, Carabus menetriesi, Chlaenius sulcicollis) würden somit eine bundesweite Bedeutung des betreffenden Biotops indizieren.

Der Test auf Praxistauglichkeit fiel positiv aus (Appendix 3 unter http://www.nul-online.de à Service à Download). Keiner der stärker degradierten Niedermoorstandorte kam über eine lokale Bedeutung hinaus, zwei Standorte, ein Torfstich und ein Brackwasserröhricht, wurden als landesweit bedeutsam eingestuft. Während sich das Brackwasserröhricht durch das Vorkommen von gleich 32 wertgebenden hygrophilen Arten auszeichnete, erreichte der Torfstich primär durch drei stenöke Niedermoorarten (Epaphius rivularis, Stenolophus skrimshiranus, Badister peltatus) eine landesweite Bedeutung. Der gewünschte Effekt, dass sowohl die Anzahl stenöker hygrophiler Arten wie auch die individuelle Gefährdung der Arten Einfluss auf die Wertigkeit nehmen, wurde erreicht.

5 Diskussion

Das hier vorgestellte Bewertungsverfahren soll die Möglichkeit eröffnen, (Niedermoor-)Biotope anhand faunistischer Daten naturschutzfachlich zu vergleichen. Hierzu ist die alleinige Verwendung von Artenzahlen oder Diversitätsindizes nicht ausreichend (Flade 1994, Plachter 1992). Es werden in diesem Verfahren bewusst ausschließlich lebensraumtypische Arten berücksichtigt, da Ubiquisten oder „Biotopfremde“ für die Bewertung ungeeignet sind. Der gewählte Ansatz vermeidet auch die möglichen Probleme, welche sich bei ausschließlicher Betrachtung einiger weniger Indikatorarten ergeben können (Manley et al. 2004). Der Wert des Biotops steigt in unserem Verfahren grundsätzlich mit der Anzahl lebensraumtypischer Arten an. Der artspezifische Punktwert hängt hierbei in erster Linie vom naturschutzfachlich besonders relevanten Gefährdungsgrad ab, während die Seltenheit nicht gefährdeter Arten nur in geringem Maße Berücksichtigung findet (vgl. Flade 1994). Ein wichtiger Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass für die Gefährdungseinstufungen in den Roten Listen die notwendigen normativen Schritte bereits vollzogen sind. Die entsprechenden Gefährdungseinstufungen müssen für eine naturschutzfachliche Bewertung anschließend nur noch transformiert werden, was hier in Form einer exponentiellen Transformierung realisiert wurde (Plachter 1992).

In dieser Arbeit wird ein additives Bewertungssystem vorgeschlagen. Verfahren, die auf der Bildung eines Mittelwertes basieren (Kudrna 1986, Simaika & Samways 2011), haben den grundlegenden Nachteil, dass die Vollständigkeit einer Zönose („Erfüllungsgrad“) gar nicht berücksichtigt wird, und vor allem, dass sich zusätzlich vorkommende (lebensraumtypische) Arten negativ auf den Biotopwert auswirken können. Ein Lebensraum mit fünf gefährdeten Arten würde demnach höher bewertet als ein Lebensraum, in welchem neben fünf gefährdeten auch noch vier ungefährdete Arten vorkämen. Das additive Verfahren hingegen bewirkt eine Aufwertung des Biotops mit jeder zusätzlichen lebensraumtypischen Art.

Das letzte hier verwandte Kriterium ist die Gefährdung der betreffenden Arten im internationalen Maßstab sowie die Schutzverantwortung Deutschlands. Aus offensichtlichen Gründen sollte eine weltweit bedrohte Art oder eine gefährdete Art, welche ihr globales Schwerpunktvorkommen in Deutschland hat, höher bewertet werden als eine „nur“ bundesweit oder regional gefährdete Art. Das Kriterium Schutzverantwortung kann jedoch auch problematisch sein. So wird z.B. Deutschland eine hohe Schutzverantwortung für die häufigen Laufkäfer-Arten Carabus auratus und Pterostichus burmeisteri attestiert, da deren globaler Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland liegt (Müller-Motzfeld et al. 2004). Dennoch sind diese Arten z.T. sehr häufig, so dass man den entsprechenden Habitaten (z.B. Intensivgrünland, Fichtenforste) nicht pauschal einen hohen naturschutzfachlichen Wert zubilligen kann. Solchen Fehleinschätzungen beugt in unserem Verfahren die Beschränkung auf lebensraumtypische Arten vor.

Die Praxistauglichkeit unseres Verfahrens wurde anhand virtueller und empirischer Datensätze überprüft (Appendix 3 unter http://www.nul-online.de à Service à Download). Virtuelle Datensätze wurden von den Verfassern basierend auf erwarteten Artenkombinationen erzeugt, während empirische Datensätze auf Geländeerhebungen beruhen. Für Laufkäfer, Tagfalter und Vögel ergaben sich hierbei keinerlei Probleme. Dagegen sind die Heuschrecken nur eingeschränkt für eine vergleichende Analyse von Niedermooren geeignet. Dies hängt mit der geringen Anzahl an lebensraumtypischen Arten zusammen. Selbst wenn alle zwölf möglichen Arten gemeinsam an einem Standort auftreten würden, ergäbe sich nur ein Wert von 52,5 Punkten. Dies hat zur Konsequenz, dass Standorte aufgrund ihrer Heuschreckenfauna prinzipiell nicht höher als regional bedeutsam eingestuft werden können. Dies erscheint auch folgerichtig, da im Untersuchungsgebiet keine niedermoortypischen Heuschreckenarten vorkommen, welche bundesweit vom Aussterben bedroht bzw. international gefährdet sind oder für die Deutschland eine besondere Schutzverantwortung trägt. Für die von uns vorgeschlagene Einteilung von Flächen nach lokaler, regionaler, landes- und bundesweiter Bedeutung sind daher die Heuschrecken nicht brauchbar. Es sei jedoch ausdrücklich betont, dass dies die Anwendbarkeit in der vergleichenden Analyse von Flächen untereinander sowie von zeitlichen Änderungen in keiner Weise einschränkt.

Das vorgestellte Bewertungssystem sollte genug Modifizierungsmöglichkeiten bieten, um auch in anderen Kontexten (z.B. andere Taxa, Biotoptypen, geographische Räume) Anwendung finden zu können. Die besondere Betonung des Gefährdungsgrades sowie der internationalen Bedeutung der Artvorkommen erlaubt die Verwendung von einheitlichen, klar nachvollziehbaren Kriterien in unterschiedlichen Taxa. Hiermit wurde die Grundlage dafür gelegt, den naturschutzfachlichen Wert eines Biotops möglichst unabhängig von einer bestimmten Artengruppe sowie insbesondere Taxon übergreifend zu ermitteln.

Dank

Das Vorhaben wurde im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunktes „Nachhaltiges Landmanagement” im Verbundprojekt „VIP – Vorpommern Initiative Paludikultur“ (FKZ 033L030) gefördert.

Literatur

Belyea, L.R., Malmer, N. (2004): Carbon sequestration in peatland: patterns and mechanisms of response to climate change. Global Change Biol. 10, 1043-1052.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2007): Nationaler Bericht 2007 gemäß FFH-Richtlinie. Eingesehen unter http://www.bfn.de/0316_bericht2007.html (Stand 28.02.2011).

Binot-Hafke, M., Pretscher, P. (2004): Bewertung der Verantwortlichkeit für die Erhaltung der Tagfalter Deutschlands. Naturschutz Biol. Vielfalt 8, 211-223.

Blab, J., Kudrna, O. (1982): Hilfsprogramm für Schmetterlinge. Kilda-Verlag, Greven.

–, Riecken, U. (1989): Konzept und Probleme einer Biotopgliederung als Grundlage für ein Verzeichnis der gefährdeten Tier-Lebensstätten in der Bundesrepublik Deutschland. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 29, 78-94.

Boschert, M., Grüneberg, C. (2008): Weißbart- und Weißflügel-Seeschwalben in Deutschland: Bestandsentwicklung und aktuelle Brutverbreitung. Vogelwelt 129, III-IV.

Brinkmann, R. (1998): Berücksichtigung faunistisch-tierökologischer Belange in der Landschaftsplanung. Inform.d. Naturschutz Niedersachsen 4/98.

Burkhardt, R., Finck, P., Liegl, A., Riecken, U., Sachteleben, J., Steiof, K., Ullrich, K. (2010): Bundesweit bedeutsame Zielarten für den Biotopverbund – zweite, fortgeschriebene Fassung. Natur und Landschaft 85, 460-469.

Detzel, P., Maas, S. (2004): Verantwortlichkeit Deutschlands für den Erhalt von Heuschreckenarten. Naturschutz Biol. Vielfalt 8, 161-172.

Eichstädt, W., Sellin, D., Zimmermann, H. (2003): Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns, 2. Fassung. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin.

–, Scheller, W., Sellin, D., Starke, W., Stegemann K.D. (2006): Atlas der Brutvögel in Mecklenburg-Vorpommern. Steffen, Friedland.

Flade, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. IHW, Eching.

GAC (Gesellschaft für Angewandte Carabidologie e.V., Hrsg., 2009): Lebensraumpräferenzen der Laufkäfer Deutschlands – Wissensbasierter Katalog. Angew. Carabidologie Suppl. V, 1-45.

Hennicke, M. (1996): Entdeckung eines Vorkommens von Lycaena helle Schiff. in Mecklenburg-Vorpommern (Lep. Lycaenidae). Entomol. Nachr. Ber. 40, 129-130.

ILN (Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz) Greifswald (1996): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzprojekt mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung Peenetal-Landschaft. Im Auftrag des Zweckverbands Peenetal-Landschaft.

IUCN (International Union for Conservation of Nature, 2010): IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. http://www.iucnredlist.org (Stand 04.01.2011).

Joosten, H. (2009): The global peatland CO2 picture, Peatland status and drainage related emissions in all countries of the world. Wetlands International, Ede.

Kudrna, O. (1986): Butterflies of Europe Vol. 8 – Aspects of the conservation of butterflies in Europe. Aula, Wiesbaden.

Maas, S., Detzel, P., Staudt, A. (2002): Gefährdungsanalyse der Heuschrecken Deutschlands. Verbreitungsatlas, Gefährdungseinstufung und Schutzkonzepte. Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg.

Manley, P.N., Zielinski, W.J., Schlesinger, M.D., Mori, S.R. (2004): Evaluation of a multiple-species approach to monitoring species at the ecoregional scale. Ecol. Appl. 14, 296-310.

Martschei, T., Meitzner, V. (2005): Carabus mãétriesi Faldermann in Hummel, 1827 in Mecklenburg-Vorpommern. Angew. Carabidologie Suppl. IV, 93-95.

Menke, K. (2000): Die Laufkäferfauna von Röhrichten, Grünland und Grünlandbrachen im Werderland bei Bremen. Angew. Carabidologie 2/3, 19-36.

Mitschke, A., Sudfeldt, C., Heidrich-Riske, H., Dröschmeister, R. (2005): Brutvogelmonitoring in der Normallandschaft Deutschlands – Untersuchungsgebiete, Erfassungsmethode und erste Ergebnisse. Vogelwelt 126, 127-140.

MLUV MV (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Hrsg., 2009): Konzept zum Schutz und zur Nutzung der Moore. Schwerin.

Müller-Motzfeld, G., Schmidt, J. (2008): Rote Liste der gefährdeten Laufkäfer. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin.

–, Schmidt, J., Berg, C. (1997): Zur Raumbedeutsamkeit der Vorkommen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten in Mecklenburg-Vorpommern. Natur und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern 33, 42-70.

–, Trautner, J., Bräunicke, M. (2004): Raumbedeutsamkeitsanalysen und Verantwortlichkeit für den Schutz von Arten am Beispiel der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae). Naturschutz Biol. Vielfalt 8, 173-195.

Neubert, F. (2006): Ergebnisse der Verbreitungskartierung des Fischotters Lutra lutra (L.1758) 2004/2005 in Mecklenburg-Vorpommern. Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 2, 35-43.

Persohn, M., Malten, A., Wolf-Schwenninger, K. (2006): Seltenheiten-Ausschuss der GAC – 1. Bericht. Angew. Carabidologie 7, 55-60.

Plachter, H. (1992): Grundzüge der naturschutzfachlichen Bewertung. Veröff. Naturschutz Landschaftspfl. Baden-Württemberg 67, 9-48.

– (1994): Methodische Rahmenbedingungen für synoptische Bewertungsverfahren im Naturschutz. Zeitschr. Ökol. Naturschutz 3, 87-106.

Pretscher, P. (1998): Rote Liste der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera). Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 55, 87-111.

Schmidt, J., Jäger, O., Ringel, H., Degen, B. (2007): Die Käfer der Conventer Niederung bei Bad Doberan – Ergebnisse einer faunistisch-ökologischen Erfassung in den Jahren 2005 und 2006 (Coleoptera). Arch. Freunde Naturg. Mecklenb. 46, 27-79.

Simaika, J.P., Samways, M.J. (2011): Comparative assessment of indices of freshwater habitat conditions using different invertebrate taxon sets. Ecol. Indic. 11, 370-378.

Succow, M., Joosten, H. (Hrsg., 2001): Landschaftsökologische Moorkunde. E. Schweizbart, Stuttgart, 2. Aufl.

Südbeck, P., Bauer, H.-G., Boschert, M., Boye, P., Knief, W. (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 4. Fassung. Ber. Vogelschutz 44, 23-81.

Trautner, J., Müller-Motzfeld, G., Bräunicke, M. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae). Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 55, 159-167.

Van Swaay, C., Cuttelod, A., Collins, S., Maes, D., Lopez Munguira, M., Sasic, M., Settele, J., Verovnik, R., Verstrael, T., Warren, M., Wiemers, M., Wynhof, I. (2010): European Red List of Butterflies. Publications Office of the European Union, Luxemburg.

Wachlin, V. (1993): Rote Liste der gefährdeten Tagfalter Mecklenburg-Vorpommerns. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin.

Wichtmann, W., Wichmann, S., Tanneberger, F. (2010): Paludikultur – Nutzung nasser Moore: Perspektiven der energetischen Verwertung von Niedermoorbiomasse. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 19, 211-218.

Wranik, W., Röbbelen, F., Königstedt, D. (1997): Rote Liste der gefährdeten Heuschrecken Mecklenburg-Vorpommerns. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin.

–, Meitzner, V., Martschei, T. (2008): Verbreitungsatlas der Heuschrecken Mecklenburg-Vorpommerns. Beiträge zur floristischen und faunistischen Erforschung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V), Friedland.

Anschriften der Verfasser: Sebastian Görn und Prof. Dr. Klaus Fischer, Zoologisches Institut und Museum, Universität Greifswald, Johann-Sebastian-Bach-Straße 11/12, D-17489 Greifswald, E-Mail goerns@uni-greifswald.de bzw. klaus.fischer@uni-greifswald.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.