Pflege und Erhaltung von Kulturlandschaft durch Menschen mit Behinderung

Abstracts

In welcher Form können Einrichtungen der Behindertenhilfe Partner für den Naturschutz sein? Drei Fallbeispiele werden mit Methoden der qualitativen Sozialforschung untersucht. Die Ergebnisse machen deutlich, dass Landschaftspflegegruppen von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) auf vielfältige Art und Weise erfolgreich in die Pflege und Erhaltung von Kulturlandschaft eingebunden werden können und Synergien zwischen den Zielen des Naturschutzes und den Interessen der sozialen Einrichtungen bestehen. Dennoch verlaufen die untersuchten Kooperationsprojekte nicht ohne Hindernisse. Die besonderen Rahmenbedingungen einer WfbM aufgrund der Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitsabläufe schränken die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Landschaftspflegegruppen ein. Aus diesem Grunde bedarf es einer individuellen Planung, um das vorhandene Potenzial einer Zusammenarbeit für beide Partner optimal nutzbar zu machen. Eine gleichberechtigte, partnerschaftliche Zusammenarbeit erhöht die Erfolgsaussichten. Perspektivisch lassen sich die in dem Beitrag vorgestellten Kooperationsansätze ausbauen und sind in angepasster Form auch auf andere Situationen übertragbar.

Maintenance and Preservation of Cultural Landscapes with the Help of Disabled People

How can workshops for disabled people be an appropriate partner for nature conservation? Using empirical research methods the study investigated three case studies. The results of the study show that workshops for disabled people can successfully contribute to the care for and conservation of cultural landscapee. There are synergetic effects between the aims of nature conservation and the aims of the workshops. The cooperation, however, also has its obstacles. The special working conditions necessary for the integration of people with disabilities constrains both effectiveness and flexibility of the work. Due to this reason, cooperative projects between nature conservation organisations and workshops for disabled people require careful and individual planning. If the abilities and limitations of the disabled are considered the cooperation offers advantages for both partners. An equal partnership including readiness to compromise enhances the chances of successful projects. The case studies described can be expanded in future, and they can also be adapted to other regions and situations.

- Veröffentlicht am

1 Ausgangslage

Der Schutz, die Pflege und Gestaltung ökologisch wertvoller Kulturlandschaften ist gegenwärtig und zukünftig eine wichtige Aufgabe in den ländlichen und urbanen Räumen Deutschlands und Europas. Veränderte Markt- und Produktionsbedingungen der Landwirtschaft führen dazu, dass die Pflege und der Erhalt von Kulturlandschaft heute immer weniger als Koppelprodukt der landwirtschaftlichen Nutzung entsteht, sondern mehr denn je bewusstes Handeln voraussetzt. Viele landwirtschaftliche Betriebe sind aufgrund veränderter Strukturen (z.B. Aufgabe der Tierhaltung oder Spezialisierung) kaum mehr in der Lage, gezielt kulturlandschaftserhaltende Leistungen zu erbringen. Ein großflächiger konservierender Natur- und Landschaftsschutz bzw. ein musealer Erhalt von Kulturlandschaft ist weder möglich noch finanzierbar. Für den Naturschutz stellt sich somit zukünftig verstärkt die Frage nach weiteren potentiellen Kooperationspartnern.

Parallel zur herkömmlichen, auf die Produktion landwirtschaftlicher Güter ausgerichteten Landwirtschaft keimen europaweit Ansätze einer Verbindung von Landwirtschaft mit Sozialer Arbeit. Diese Verbindung wird vielfach mit dem Begriff „Soziale Landwirtschaft“ bzw. Social Farming beschrieben (Hassink & van Dijk 2006). Die Unterstützung durch viele helfende Hände und die Fokussierung auf soziale Aspekte eröffnet in der Landwirtschaft Freiräume, die deutlich über die Möglichkeiten von ausschließlich produktionsorientierten Betrieben hinausgehen und bietet möglicherweise noch kaum ausgeschöpfte Potenziale. Können diese Freiräume dazu dienen, ökologische Ziele und Aufgaben aufzugreifen und Natur und Landschaft weiterzuentwickeln?

2 Hintergrund – Kulturlandschaftsentwicklung durch Soziale Landwirtschaft

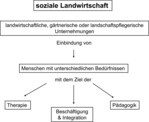

Soziale Landwirtschaft ist eine Ausprägung multifunktional verstandener Landwirtschaft. Hauptprodukte sind nicht Verkaufsfrüchte und landwirtschaftliche Dienstleistungen, sondern Vorsorge, Inklusion, Rehabilitation, Bildung und mehr Lebensqualität (Abb. 1). Die in der Sozialen Landwirtschaft einbezogenen Menschengruppen sind dabei ebenso vielfältig wie das Aufgabenspektrum.

Die Verbindung von Landwirtschaft und sozialer Arbeit besitzt vor allem in der Behindertenhilfe eine lange Tradition. In Deutschland besteht mit dem Modell der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) eine bundesweit einheitliche Organisationsstruktur. Zurzeit gibt es in Deutschland etwa 700 anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen. Schätzungen zufolge verfügen davon ca. 150 über einen so genannten „Grünen Bereich“ (Hermanowski 2006). Der Großteil dieser Werkstätten ist im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau oder Gartenpflege tätig. Werkstätten, die einen betrieblichen Schwerpunkt im Aufgabenfeld Naturschutz und Gestaltung von Kulturlandschaft setzen, bilden jedoch noch die Ausnahme. Es existiert keine zentrale Informationsquelle, die darüber informiert, welche WfbM Naturschutzleistungen für externe Auftraggeber erbringt.

3 Untersuchungsmethode, Fragestellung und Zielsetzung

Die vorliegende Studie stellt drei Praxisbeispiele vor, bei denen Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) mit Partnern aus dem Naturschutzsektor kooperieren und auf diese Weise positiv zur Entwicklung von Kulturlandschaft beitragen (Kleinfeldt 2009). Die Auswahl der zu untersuchenden Fallbeispiele erfolgte nach folgenden Kriterien:

Alle Beispielbetriebe sind Teil einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen.

Landschaftspflege und Naturschutz sind innerhalb der WfbM als Betriebszweig etabliert bzw. nehmen eine tragende Rolle in den betrieblichen Abläufen ein.

In die landschaftspflegerischen Arbeitsabläufe werden die Menschen mit Behinderung aktiv einbezogen.

Die Einrichtungen befinden sich in unterschiedlichen naturräumlichen Regionen.

Die Einrichtungen sind auf unterschiedliche Art und Weise im Bereich Naturschutz und Kulturlandschaftspflege aktiv.

Die Datenerhebung erfolgte mit Methoden der qualitativen Sozialforschung. Im Gegensatz zu quantitativen Forschungsmethoden, die auf die Erhebung und Auswertung quantifizierbarer Informationen abzielen, eignen sich qualitative Methoden für Fragestellungen, die zunächst relativ offen formuliert sind und bei denen es primär um ein Verstehen von Abläufen, Deutungsmustern und Strukturmerkmalen geht. Für die Aufgabenstellung wurde der qualitative Forschungsansatz gewählt, da die Studie einen stark explorativen Charakter besitzt.

Die Datenerhebung fand durch eine Methodenkombination in Form von Interviews (Befragung anhand eines vorab entwickelten Interviewleitfadens) und durch teilnehmende Beobachtung (Dokumentation von Rahmenbedingungen und Interaktionsmustern) während mehrtägiger Besuche der Beispielprojekte statt. Als Interviewpartner dienten sowohl die jeweiligen Landschaftspflege-Arbeitsanleiter der WfbM als auch Mitarbeiter der jeweiligen Kooperationspartner aus dem Naturschutz. Die gewonnenen Informationen wurden durch die Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2007) auf Grundlage der Grounded Theory (Böhm 2007) ausgewertet und analysiert. Mit diesen Methoden ist es möglich, die gesammelten Informationen einer systematischen Analyse zu unterziehen, die gleichzeitig der Bedeutungsfülle und Interpretationsbedürftigkeit des Materials gerecht wird. Die transkribierten Interviews wurden mehrfach gelesen und die Aussagen mit einen Code (einem beschreibenden Stichwort) versehen. Anhand dieser Codierung erfolgte in der weiteren Bearbeitung die Bildung von Kategorien, um zu einer gedanklichen Verallgemeinerung der Interviewaussagen zu gelangen. Ziel war, die individuellen Praxiserfahrungen der Kooperationsprojekte zu erfassen und Hinweise auf mögliche Entwicklungspotenziale und Hemmnisse in der Zusammenarbeit zwischen WfbM-Landschaftspflegegruppen und Naturschutzakteuren zu erhalten.

4 Die Fallbeispiele

Die Fallbeispiele befinden sich in Nord- und Mitteldeutschland. Zwei Einrichtungen erbringen die Arbeit in Verbindung mit einem landwirtschaftlichen Betrieb und kooperieren dabei mit einem Auftraggeber des öffentlichen Naturschutzes (Planungsamt, Naturschutzbehörde). Im dritten Fallbeispiel tritt eine eigenständige Landschaftspflegegruppe als Dienstleister für wechselnde, öffentliche sowie private Auftraggeber in Erscheinung. Tab. 1 gibt einen vergleichenden Überblick über die Einrichtungen, ihre Organisationsstruktur sowie über die Art der Landschaftsarbeit.

4.1 Der Sonnenhof – Pflege durch Nutzung im Kompensationsflächenpool

Der Sonnenhof befindet sich im landwirtschaftlich intensiv genutzten Oldenburger Münsterland. Ökologisch wirtschaftende Agrarbetriebe sind in dieser Region sel-ten. Der landwirtschaftliche Arbeitsbereich der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Sonnenhof e.V. ( http://www.sonnenhof-ev.de ) in Vechta-Deindrup bildet hier eine Ausnahme. In dem biologisch-dynamisch wirtschaftenden Arbeitsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen finden fünf lernbehinderte Mitarbeiter Arbeit und Beschäftigung. Seit Gründung ist der Sonnenhof Partner der Stadt Vechta. In unmittelbarer Nähe zur Hofstelle der Einrichtung liegt der 50 ha große Kompensationsflächenpool „Großes Bruch“. Diese Flächen wurden von der Stadt Vechta an den Sonnenhof verpachtet. In enger Abstimmung wurden zwischen beiden Partnern Bewirtschaftungsregeln erarbeitet und vertraglich festgeschrieben (Ortland et al. 2004). Auf den Feuchtgrünlandflächen finden eine rotierende Weidenutzung (Abb. 2) sowie Raufuttergewinnung durch Mahd statt. Ackerbaulich dürfen nur wenige Flächen genutzt werden. Hierbei handelt es sich um trockenere und naturschutzfachlich geringerwertige Standorte in den Randbereichen des Flächenpools. Durch diese Regelung wird dem landwirtschaftlichen Betrieb der wirtschaftlich notwendige Anbau von Feldfrüchten ermöglicht. Ergänzend übernimmt der Sonnenhof auch die Pflege der auf den Flächen vorhandenen Landschaftselemente. Vier bis fünf behinderte Mitarbeiter werden in alle Arbeiten unter Berücksichtigung ihrer individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten eingebunden. Ihre Aufgaben erstrecken sich auf nahezu alle landwirtschaftlichen und landschaftspflegerischen Aufgabenfelder. Das Kooperationsprojekt Flächenpool „Großes Bruch“ wurde mit dem Niedersächsischen Umweltpreis 2004 gewürdigt (Ortland et al. 2004).

4.2 Der Franziskushof – extensive Beweidung im Vertragsnaturschutz

Wie in vielen Mittelgebirgslagen ist auch im Hochsauerland ein Rückzug der Landwirtschaft zu beobachten. Vor allem in den höheren Lagen besteht seit Jahren der Trend zur Nutzungsaufgabe bzw. Aufforstung. Der Rückgang der Offenlandbereiche bedeutet nicht nur den Verlust von naturschutzfachlich wertvollen Biotopen, sondern läuft auch den touristischen Zielsetzungen der Region zuwider. Seit Beginn der 1990er Jahre wird über das Instrument des Vertragsnaturschutzes versucht, die landschaftliche Vielfalt im Hochsauerland zu erhalten. Mit dem Franziskushof der Bigger Werkstätten ( http://www.josefsheim-bigge.de ) hat die Untere Landschaftsbehörde des Hochsauerlandkreises einen Kooperationspartner zur Durchführung von Beweidungsmaßnahmen und zur Heideflächenpflege gefunden. Im Landschaftspflegebereich des Franziskushofs finden vier bis fünf Menschen mit einer körperlichen und/oder Lernbehinderung einen betreuten Arbeitsplatz. Gemeinsam mit einem Schäfer sind sie für die Versorgung einer ca. 800-köpfigen Schafherde zuständig. Durch die Wanderschäferei der WfbM werden ca. 165ha Vertragsnaturschutzflächen beweidet. Zur Vertragskulisse zählen unter anderem touristisch bedeutsame Gebiete im Naturschutzgebiet „Neuer Hagen“ sowie am „Kahlen Asten“. Ergänzend zur Beweidung durch die Schafe übernehmen die betreuten Mitarbeiter handarbeitsintensive Tätigkeiten, etwa das Entfernen von Gehölzjungwuchs in den Heideflächen oder die Instandhaltung von Zäunen und Besucherinfrastruktur (Abb. 3).

4.3 SOS-Hof Bockum – Landschaftspflege als Dienstleistung

Die Einrichtung SOS-Hof Bockum ist eine Dorfgemeinschaft für Menschen mit geistiger Behinderung in Trägerschaft des SOS Kinderdorf e.V. Die angegliederte WfbM stellt insgesamt 70 betreute Arbeitsplätze zur Verfügung ( http://www.sos-hof-bockum.de ). Im Gegensatz zu den anderen Fallbeispielen erfolgen die Arbeiten im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege auf dem SOS-Hof Bockum nicht in Verbindung mit einem landwirtschaftlichen Betrieb, sondern werden durch eine eigenständige Landschaftspflegegruppe erbracht (Abb. 4). Die Landschaftspflegegruppe ist zum einen für die Pflege und Gestaltung der eigenen Flächen zuständig und arbeitet hier auch mit dem landwirtschaftlichen Arbeitsbereich der WfbM zusammen. Aber auch externe Auftraggeber nehmen die Dienstleistungen der Landschaftspflegegruppe in Anspruch. Dabei ist das Aufgabenspektrum äußerst vielfältig und in die drei Aufgabenbereiche Gartenpflege, Brennholz und Naturschutz aufgeteilt. Im Bereich Naturschutz kooperiert die Einrichtung zurzeit schwerpunktmäßig mit einer privaten Forstbetriebsgemeinschaft. Zum Schutz junger Anpflanzungen, die im Rahmen des ökologischen Waldumbaus vorgenommen werden, fertigen die Mitarbeiter der Landschaftspflegegruppe Wildschutzzäune. Die Errichtung der Zäune im Wald, die regelmäßige Zustandskontrolle und notwendigen Reparaturarbeiten werden ebenfalls durch die behinderten Mitarbeiter durchgeführt. Weitere Aufträge erteilt die örtliche Gemeinde. So werden u.a. Heideflächen, die für eine Schafbeweidung oder maschinelle Bearbeitung zu klein sind, durch die Arbeitsgruppe manuell gepflegt. Auch bei der Beschilderung und der Instandhaltung von Reit- und Wanderwegen kam die Landschaftspflegegruppe bereits zum Einsatz.

5 Auswertung der Interviews

5.1 Entwicklung und Motive der Kooperationen von Naturschutz und WfbM

Bei keinem der vorgestellten Höfe bzw. Einrichtungen war eine Kooperation zwischen Naturschutz und WfbM von Beginn an geplant. Seitens der WfbM waren betriebliche Gründe, etwa der Bedarf an landwirtschaftlicher Nutzfläche oder die Suche nach geeigneten Tätigkeitsfeldern für die betreuten Mitarbeiter, Anlass zur Kontaktaufnahme mit dem Naturschutzsektor. Diese Anliegen der WfBM trafen auf eine Nachfrage des Naturschutzes nach extensiven und kostengünstigen Pflegekonzepten. Durch die Vergabe der Naturschutz- und Landschaftspflegetätigkeiten an die WfbM versprachen sich die Auftraggeber eine naturschonendere Bewirtschaftung als durch andere Landnutzer. Oftmals besitzen die WfbM Alleinstellungsmerkmale (einziger Biobetrieb in der Region, einziger Betrieb mit Schafhaltung), durch die die sozialen Einrichtungen den Vorzug gegenüber Mitbewerbern erhielten. Der soziale Aspekt der Zusammenarbeit mit einer Werkstatt für behinderte Menschen ist hingegen für die Entscheidung der Auftraggeber von nachgeordneter Bedeutung gewesen (Abb. 5).

5.2 Erfahrungen mit der Zusammenarbeit

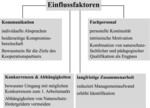

Die befragten Mitarbeiter der WfbM und ihre Auftraggeber aus dem Naturschutzsektor haben bei der Zusammenarbeit unterschiedliche Erfahrungen gesammelt (Abb. 6). Seitens der WfbM wird die Arbeit im Naturschutz als abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit beschrieben, die motivierend und fördernd auf die zu betreuenden Mitarbeiter wirkt. Eine Tätigkeit außerhalb des geschützten Rahmens der WfbM bietet zudem bessere Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Integration der behinderten Menschen. Zudem sehen einige der Befragten die Möglichkeit, durch die Naturschutzarbeit einen Imagegewinn für die WfbM zu erzielen, weil die Arbeit der Werkstätten einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Die Auftraggeber der Werkstätten beschreiben die Einrichtungen vor allem aufgrund ihrer naturschonenden Wirtschaftsweisen als geeignete Kooperationspartner zur Übernahme von Landschaftspflege und Naturschutzarbeiten. Die hohe Anzahl mitarbeitender Menschen, ein hoher Anteil manuell durchgeführter Arbeit und der weitgehende Verzicht auf den Einsatz größerer Maschinen werden als positive Aspekte genannt, mit denen sich die WfbM-Landschaftspflegegruppen von anderen Anbietern abheben.

Trotz der genannten positiven Aspekte werden die Einsatzmöglichkeiten der WfbM im Aufgabenfeld Naturschutz und Landschaftspflege sowohl durch die Gruppenleiter der WfbM als auch durch ihre Auftraggeber als beschränkt eingeschätzt. Grundsätzlich ist das Spektrum möglicher Aufgaben durch die eingeschränkte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter begrenzt. Des Weiteren kommt es bei der praktischen Umsetzung der Kooperationen mitunter zu Konflikten zwischen Belangen des Naturschutzes und arbeitstherapeutischen Erfordernissen. Das Betreuungspersonal steht in einem ständigen Spannungsfeld, da es einerseits für die fachgerechte Umsetzung der Arbeiten verantwortlich ist, gleichzeitig aber auch die Betreuung und individuelle Förderung der behinderten Mitarbeiter sicherstellen soll. Bei einzelnen Arbeitsschritten ist die Einbindung der behinderten Mitarbeitern schwierig (z.B. Arbeitsschritte, die den Einsatz größerer Maschinen erfordern). Hier stehen die Arbeitsanleiter vor dem Problem, wie sie die Betreuung während solcher Arbeitsvorgänge, die sie selbst übernehmen, sicherstellen können. Letztlich hängt der Betreuungsaufwand von dem Grad der Behinderung der einzelnen Mitarbeiter ab und kann nicht allgemeingültig benannt werden. Auch die räumlichen Entfernungen zu den Einsatzgebieten sowie die festgelegten Arbeitszeiten der WfbM erweisen sich als beschränkende Faktoren. Lange Fahrzeiten sind für die Werkstätten schwierig zu organisieren, da der Tagesrhythmus in einer WfbM meist einem regelmäßigen Ablauf folgen muss.

5.3 Einflussfaktoren auf die Zusammenarbeit

In den Interviews wurden einige Faktoren genannt, die eine Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und WfbM beeinflussen (Abb. 7). In allen Fallbeispielen findet eine regelmäßige Kommunikation zwischen den Werkstätten für behinderte Menschen und ihren Auftraggebern statt. Die Kommunikationsformen variieren jedoch und reichen von einer sehr partnerschaftlichen Zusammenarbeit bis hin zu einem fachlich dominierten Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnis. Individuelle Absprachen und eine beiderseitige Kompromissbereitschaft werden generell als wichtiger Baustein einer erfolgreichen Zusammenarbeit genannt. Dies gewinnt vor allem durch den Umstand an Bedeutung, dass WfbM nicht rein ökonomische bzw. fachliche Ziele verfolgen, sondern bei ihren betrieblichen Entscheidungen immer auch arbeitspädagogische und arbeitstherapeutische Aspekte berücksichtigen.

Alle Interviewpartner weisen auf die Bedeutung einer auf Langfristigkeit angelegten Kooperation hin. Aus Sicht der WfbM und ihrer betreuten Mitarbeiter erhöht ein langfristiges Engagement die Identifikation mit der Aufgabe. Zudem schafft eine kontinuierliche Zusammenarbeit Vertrauen zwischen den beteiligten Partnern, reduziert den Managementaufwand und wirkt sich positiv auf den naturschutzfachlichen Projekterfolg aus. In der Vergangenheit erwiesen sich vor allem Personalwechsel auf Seiten der beteiligten Werkstätten als hinderlich.

Besonders wichtig ist das Vorhandensein von Fachpersonal. Eine Schlüsselfunktion kommt hier den Leitern der Landschaftspflegegruppen der WfbM zu. Diese müssen einerseits über eine pädagogische Qualifikation verfügen, andererseits aber auch naturschutzfachliche Kenntnisse bzw. eine hohe intrinsische Motivation zur Naturschutzarbeit mitbringen. Der mit dieser Kombination verbundene hohe Anspruch wird von den befragten Personen insgesamt als Engpass beschrieben.

Die Arbeit der drei untersuchten Werkstätten ist gekennzeichnet durch Konkurrenz und Abhängigkeit. Aufgrund ihrer arbeitspädagogischen Zielsetzungen nehmen WfbM auf dem Arbeitsmarkt eine Sonderrolle ein. Da ihre Arbeit durch die Zahlung von Pflegesätzen kofinanziert wird, sind WfbM in der Lage, viele Arbeiten günstiger anbieten zu können als private Unternehmen. Zum Teil werden WfbM auf dem freien Markt als preisdrückende Konkurrenz wahrgenommen. Dieses Problem gewinnt vor allem dort an Bedeutung, wo die Landschaftspflegegruppe als Dienstleister für wechselnde Auftraggeber in Erscheinung tritt. Die befragten Personen versuchen, das Konfliktpotenzial durch gezielte Auswahl der Aufträge gering zu halten. Gleichzeitig besteht auf Seiten der Werkstätten für behinderte Menschen die Gefahr einer Abhängigkeit von Naturschutzfördergeldern. Aus diesem Grunde weisen die Mitarbeiter der WfbM darauf hin, dass die Landschaftspflege mit anderen Einkommensquellen, beispielsweise Landwirtschaft oder Gartenpflege, kombiniert werden muss.

6 Diskussion

Bei den Fallbeispielen handelt es sich um innovative, modellhafte Ansätze, die Naturschutz und Kulturlandschaftspflege mit der Aufgabe der Daseinsvorsorge für Menschen mit Behinderung erfolgreich verknüpfen. Diesbezügliche Synergien in der Sozialen Landwirtschaft, die neben landwirtschaftlichen und gärtnerischen Unternehmungen auch die Bereiche Landschaftspflege und Naturschutz umfasst, wurden auch im Rahmen des EU-Projekts SoFar (Social Farming – Social Services in Multifunctional Farms; http://www.sofard.de ) festgestellt. Häufig findet Kulturlandschaftsentwicklung auf hofeigenen Flächen von Betrieben der Sozialen Landwirtschaft nebenbei, spontan und nach dem „Feuerlöschprinzip“ statt, weil andere Arbeiten Priorität besitzen (Kalisch & van Elsen 2008a). Die Möglichkeiten, durch Soziale Landwirtschaft aktiv zur Entwicklung von Natur und Kulturlandschaft beizutragen, sind noch keineswegs ausgeschöpft (van Elsen & Kalisch 2007, Kalisch & van Elsen 2008b). Die Darstellung der drei Betriebsbeispiele zeigt, dass Kooperationen zwischen Trägern von Naturschutzinteressen und Werkstätten für behinderte Menschen Synergiepotenziale für beide Partner aufweisen.

Um jeden betreuten Mitarbeiter eine seinen Fähigkeiten entsprechende Aufgabe zu ermöglichen, besteht in Einrichtungen der Behindertenhilfe ein Interesse an abwechslungsreichen, manuell durchführbaren Arbeiten in abgestuften Schwierigkeitsgraden. Das Aufgabenfeld Naturschutz und Landschaftspflege kommt dieser Interessenlage entgegen. Mit ihrer hohen Zahl mitarbeitender Menschen und ihren extensiven Arbeitsstrukturen treffen die WfbM auf eine Nachfrage des Naturschutzes nach alternativen naturschonenden Pflegekonzepten. Im Gegensatz zur hauptsächlich produktionsorientierten Landwirtschaft scheint der Rationalisierungs- und Mechanisierungsdruck innerhalb von WfbM geringer. Extensive und handarbeitsintensive Landnutzungsformen finden in diesen Einrichtungen noch statt. Die Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitsabläufe führt dazu, dass ein Großteil der landwirtschaftlichen WfbM ökologisch wirtschaftet (Hermanowski 2006). Weil die Landnutzung innerhalb der WfbM kombiniert und gleichberechtigt mit den sozialen Aufgaben wahrgenommen wird, kann Kulturlandschaftspflege als Koppelprodukt der Bewirtschaftung entstehen. Diese Besonderheit macht die WfbM als Partner für den Naturschutz attraktiv.

Dennoch handelt es sich bei den dargestellten Projekten mehr oder weniger um Einzelbeispiele, die sich aus den individuellen Rahmenbedingungen sowie dem Engagement einzelner Personen entwickelt haben. Das Bewusstsein für Potenziale einer Zusammenarbeit von WfbM und Naturschutz scheint bisher erst gering ausgeprägt. Erfolgreiche Kooperationsprojekte zwischen dem Naturschutz und sozialen Einrichtungen sollten stärker in den Fokus gerückt und einer breiteren Öffentlichkeit bekannter gemacht werden. Sie können eine Vorbildfunktion wahrnehmen und zum Aufbau weiterer Kooperationen anregen.

Noch fehlt eine geeignete Plattform, die Leistungen von WfbM vermittelt und Kontakte zu potentiellen Auftraggebern herstellt. Angesichts knapper Kassen werden kaum die finanziellen und organisatorischen Mittel zu Verfügung stehen, um eine Einrichtung zu schaffen, die diese Aufgabe zukünftig übernimmt. Realistischer scheint, bestehende Strukturen zu nutzen.

Die Interessenverbände von Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft und die in weiten Teilen Deutschlands engagierten Landschaftspflegeverbände sind geeignet, hier eine Vermittlerrolle einzunehmen. Zum einen besitzen sie einen guten Überblick über den naturschutzfachlichen Bedarf in der Region, zum anderen können sie den Kontakt zwischen WfbM und anderen Landnutzern herstellen. Hierdurch würde nicht nur ein organisatorischer Rahmen geschaffen, auch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit einer WfbM könnte erhöht werden. Erfolgt die Vermittlung einer WfbM-Landschaftspflegegruppe durch eine Institution, die die Interessen des potenziellen Kunden vertritt, so ist die Bereitschaft, mit einer WfbM zusammenzuarbeiten, sicher ausgeprägter.

Perspektivisch lassen sich die vorgestellten Kooperationsansätze ausbauen und auf andere Regionen und Aufgabenfelder erweitern. So wäre das Betreiben von Landschaftspflegehöfen in WfbM-Trägerschaft eine Perspektive, schutzwürdige Flächen im Auftrag von Naturschutzbehörden, Verbänden oder Vereinen zu nutzen und zu pflegen. Dienstleistungsgruppen könnten mit der Ausführung handarbeitsintensiver Tätigkeiten im Bereich Natur- und Biotopschutz beauftragt werden und so Naturschutzmaßnahmen und projekte unterstützen.

Auch in Zukunft darf es nicht darum gehen, öffentliche Aufgaben der Natur- und Landschaftspflege an solche Teile der Gesellschaft zu delegieren, die diese Arbeit vermeintlich günstiger verrichten können. Vielmehr sollten gezielt mögliche Synergien der beteiligten Disziplinen durch deren Zusammenarbeit gefördert werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig und das Bewusstsein für die Potenziale, die in einer Partnerschaft von Naturschutz und Sozialer Arbeit liegen können, ist auf beiden Seiten ausbaufähig. Die vorgestellten Projekte sollten Mut machen, den Schritt zu einer auf den ersten Blick ungewöhnlichen Kooperation zu wagen und auszubauen.

Literatur

Böhm, A. (2007): Theoretisches Codieren: Textanalyse in der Grounded Theory. In: Flick, U., Kardorff, E.v., Steinke, I., Hrsg., Qualitative Sozialforschung, Ein Handbuch, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 475-485.

Hassink, J., van Dijk, M., (eds., 2006): Farming for Health. Green-Care Farming across Europe and the United States of America. Wageningen UR Frontis Ser. 13, Springer, 357pp.

Hermanowski, R. (2006): Werkstätten für behinderte Menschen. „Grüne Bereiche“ wirtschaften meist ökologisch. Ökologie und Landbau 139, 27-29.

Kalisch, M., van Elsen, T. (2008a): Leistungen Sozialer Landwirtschaft in Deutschland. Perspektiven im ländlichen Raum. In: Friedel, R., Spindler, E.A., Hrsg., Nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume, VS Verlag, Wiesbaden,195-208.

–, van Elsen, T. (2008b): Kulturlandschaftsgestaltung in landwirtschaftlichen Betrieben mit Integration von behinderten Menschen Fallbeispiele in Deutschland. In: van Elsen, T., Hrsg., Von der einzelbetrieblichen Naturschutzberatung im Ökolandbau zum Gesamtbetriebskonzept, Beiträge der Tagungen „Einzelbetriebliche Naturschutzberatung für die Landwirtschaft - Initiativen vernetzen!“ (Dezember 2006) und „Von der Einzelbetrieblichen Naturschutzberatung im Ökolandbau zum Gesamtbetriebskonzept“ (September 2007) in Witzenhausen. FiBL Deutschland e.V., 133-151.

–, van Elsen, T. (2009): A critical reading from cases and emerging issues: Landscape and environment. In: Di Iacovo, F., O’Connor, D., eds., Supporting Policies for Social Farming in Europe, Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas, SoFar project: supporting EU agricultural policies, Arsia, 135-140.

Kleinfeldt, H. (2009): Beiträge und Potenziale zur Entwicklung von Kulturlandschaft durch Landschaftspflegegruppen von Werkstätten für behinderte Menschen. Unveröff. Dipl.-Arb. an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur der FH Osnabrück, Studiengang Landschaftsentwicklung, 90S.

Mayring, P. (2007): Qualitative Inhaltsanalyse. In: Flick, U., v. Kardorff, E., Steinke, I., Hrsg., Qualitative Sozialforschung, Ein Handbuch, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 468-475.

Ortland, D., Schlarmann, H., Schilling, M. (2004): Neue Wege in der Eingriffsregelung durch die Schaffung von Flächenpoolkonzepten im Oldenburger Münsterland. In: Heimatbund für das Oldenburger Münsterland, Hrsg., Jahrbuch für das Oldenburger Münsterland 2005, Cloppenburg.

van Elsen, T., Kalisch, M. (2007): The diversity of care farms and their multifunctionality – contributions and perspectives for nature and landscape development. In: Gallis, C., Hrsg., Green care in Agriculture: Health effects, Economics and Policies, 1st European COST Action 866 conference, Proceedings (Vienna, Austria), University Studio Press, 67-81, Thessaloniki.

Anschriften der Verfasser: Dipl.-Ing. (FH) Henning Kleinfeldt, Kannecke 5, D-37242 Bad Sooden-Allendorf, E-Mail h_kleinfeldt@gmx.de ; Dr. Thomas van Elsen, Petrarca – Europäische Akademie für Landschaftskultur e.V., c/o Universität Kassel, FÖL, Nordbahnhofstraße 1a, D-37213 Witzenhausen, E-Mail Thomas.vanElsen@petrarca.info , Internet http://www.soziale-landwirtschaft.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.