Gebietseigenes Wildpflanzensaatgut in Begrünungs- und Renaturierungsvorhaben fördern

Abstracts

In Sachsen-Anhalt wird seit 2006 am Aufbau eines webbasierten Fachinformationssystems gearbeitet, welches eine zielgerichtete Recherche potenzieller Spenderflächen für gebietseigenes Saatgut ermöglicht (Spenderflächenkataster) und einen Überblick zu den wichtigsten umsetzungsrelevanten Fragen und Hintergrundinformationen zu naturnahen Begrünungsmaßnahmen gibt (Fachinformationssystem INB). Das Spenderflächenkataster wurde erstmalig in Sachsen-Anhalt entwickelt und wird inzwischen von anderen Bundesländern (z.B. Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein) als Vorlage für eigene Systeme verwendet.

Potenziellen Anwendern werden mit dem Fachinformationssystem Grundlagen und Werkzeuge für eine verstärkte Nutzung alternativer Begrünungsverfahren bei der Etablierung und Aufwertung von Grünland und Magerrasen in die Hand gegeben. Es ist unter der Internetadresse http://www.spenderflaechenkataster.de frei zugänglich.

Die Internetplattform enthält einen Überblick zu unterschiedlichen naturnahen Begrünungsmethoden und Hinweise zu deren Planung und Umsetzung sowie zu entstehenden Kosten. Weiterhin bieten Anwendungsbeispiele, eine umfangreiche Liste mit Links zu Institutionen und Praktikern sowie eine aktuelle Literaturliste umfassende Informationsmöglichkeiten. Für weite Teile Sachsen-Anhalts besteht im Kataster derzeit schon die Möglichkeit potenzielle Spenderflächen für gebietseigenes Pflanzenmaterial zu recherchieren.

Informationssystem und Spenderflächenkataster befinden sich weiter im Aufbau. Inhaltlich und funktional werden fortlaufend Erweiterungen und Verbesserungen vorgenommen.

Promoting Autochthonous Wild Plant Seeds for Renaturation and Greening Projects – Establishment of a Register of Donor Sites and of an Information System

A web-based specific information system is being developed in the Federal State of Saxony-Anhalt, allowing a target-oriented inquiry of potential donor sites for autochthonous seed. At the same time it provides an overview of the most important questions regarding implementation and background information on nature-oriented greening measures. The register of donor sites has been developed in Saxony-Anhalt. Meanwhile it has been used as a template for own systems in other Federal States (e.g. Thuringia, North Rhine-Westphalia, Schleswig Holstein). The specialised information system provides bases and tools to potential users for an increased use of alternative greening methods for the establishment or improvement of meadows and nutrient-poor grasslands. Free internet access: http://www.spenderflächenkataster.de.

The internet platform presents an overview of different near-natural greening methods and gives hints for their planning and implementation as well as for the costs. Further information is given via application examples, a comprehensive list of links to institutions and practitioners as well as an up-to-date bibliography. For large parts of Saxony-Anhalt it is already possible to research in the register on potential donor sites for autochthonous seeds. Both information systems and register of donor sites are still under development, comprising continuous extensions and improvements of both content and functions.

- Veröffentlicht am

1 Hintergrund, Problemstellung und Ziele

Jährlich werden in Deutschland im Rahmen infrastruktureller Eingriffe (z.B. Straßenböschungen, Deichbau), in Abbaugebieten oder bei Kompensationsmaßnahmen große Flächen begrünt. In den meisten Fällen werden dabei Regelsaatgutmischungen (nach FLL 1978/79-2010) mit landwirtschaftlichen Zuchtsorten und Arten gebietsfremder Herkunft eingesetzt. Dieses Saatgut wird aufgrund geringerer Produktionskosten zum wesentlichen Teil außerhalb der Anwendungsgebiete, oftmals sogar in anderen Klimazonen gewonnen und vermehrt (Marzini 2004). Bei der Erarbeitung von Empfehlungen zu Saatgutmischungen (nach FLL 1978/79-2010) stehen die Belange des Artenschutzes nur selten im Vordergrund. Den Schwerpunkt bilden praktische und ästhetische Aspekte (Frank & John 2007).

Das Einbringen gebietsfremder Herkünfte gefährdet die floristische Identität der Naturräume (Bischoff & Müller-Schärer 2005, Frank & John 2007, Westhus & Korsch 2005) und erschwert oder verhindert die Etablierung krautiger Arten aus dem Naturraum (Jongepierová et al. 2007). Die geringe Anpassungsfähigkeit von Zuchtsorten und gebietsfremden Herkünften an die lokalen Standortbedingungen (Bischoff & Müller-Schärer 2005, Hufford & Mazer 2003) kann vor allem unter extremen Bedingungen zu hohen Ausfallraten führen (Müller & Kirmer 2009). Die geplante ökologische Wirksamkeit derart begrünter Flächen wird nur unzureichend oder nicht erfüllt (Bloemer et al. 2007, Tischew et al. 2004, 2010b).

Mit der Konvention zur biologischen Vielfalt (CBD) wurde auch die Sicherung der genetischen Vielfalt innerhalb der Arten, welche durch die Differenzierung in Unterarten, lokale Rassen und Sippen entsteht, völkerrechtlich vereinbart. Die Umsetzung der Definition in nationales Recht erfolgt im §40(4) BNatSchG. Demnach setzt das Ansiedeln und Ausbringen von Pflanzen gebietsfremder Arten und Unterarten in der freien Landschaft (ausgenommen der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft) eine Sondergenehmigung voraus. Alternativen zum Einsatz von Zuchtsorten und gebietsfremden Arten und Herkünften bei der Begrünung in der freien Landschaft werden immer stärker gefordert (u.a. Hacker & Hiller 2003, Klingenstein & Eberhardt 2003, Müller & Kirmer 2009, Westhus & Korsch 2005).

Seit vielen Jahren werden Alternativen zur konventionellen Begrünung wissenschaftlich untersucht und in einer Vielzahl von Demonstrationsversuchen konnte der Erfolg dieser Methoden bei der Renaturierung unterschiedlicher Lebensräume nachgewiesen werden (z.B. Biewer & Poschlod 1997, Hölzel et al. 2006, Kiehl et al. 2010, Kirmer & Tischew 2006, Manchester et al. 1999, Pywell et al. 1995, Rasran et al. 2007, Schwab et al. 2002, Vécrin & Muller 2003, Walker et al. 2004, Wells et al. 1986).

Für die naturnahe Begrünung von Rohböden stehen dabei, neben der Einsaat mit regional vermehrtem Wildpflanzensaatgut, verschiedene Methoden zur Übertragung des Samenmaterials einer Spender- auf eine Empfängerfläche zur Verfügung, z.B. die Übertragung von frischem Mahdgut (Abb. 1) oder Heumulch, Heublumensaat, Einsaat von Wiesendrusch oder Heudrusch®, das Einbringen ausgebürsteter Samen sowie das Aufbringen von Saugmulch oder Rechgut (Erläuterungen in Kirmer & Tischew 2006, Kirmer & Korsch 2009).

Allen Methoden ist gemeinsam, dass durch ihren Einsatz die floristische Identität des Naturraumes bewahrt wird und auf geeigneten Empfängerflächen naturraumtypische Pflanzenbestände etabliert werden können, sofern das Begrünungsmaterial regional gewonnen wird. Neben dem Übertrag von pflanzlichem Diasporenmaterial können bei einigen Methoden (v.a. frisches Mahdgut oder Heumulch) auch verschiedene Entwicklungsstadien von Insekten, beispielsweise Heuschrecken, übertragen werden (Elias & Thiede 2008, Kiehl & Wagner 2006, Wagner 2004).

Im Rahmen der Renaturierung bestehender Grünlandbestände gewinnen die naturnahen Begrünungsmethoden ebenfalls an Bedeutung (Zerbe & Wiegleb 2009). Auch nach der Wiederherstellung günstiger abiotischer Standortbedingungen im Rahmen von Renaturierungsvorhaben (z.B. Wiedervernässung, Aushagerung) fehlen häufig Diasporenquellen lebensraumtypischer Arten (im Umland und der Diasporenbank der Fläche), um den gewünschten Renaturierungserfolg zu erreichen. Das gezielte Einbringen von Arten unter Verwendung gebietseigenen Samenmaterials kann eine erfolgreiche Re-Etablierung der Zielartengemeinschaft in überschaubaren Zeiträumen gewährleisten (Empfehlungen z.B. Kiehl 2009, Rosenthal & Hölzel 2009, Schwabe & Kratochwil 2009).

Die Methoden leisten damit einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Leider werden sie, trotz bestehenden Interesses von Seiten der Praxis, nach wie vor selten eingesetzt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben der Klärung von Widersprüchen in der Gesetzgebung (Bundesnaturschutzgesetz vs. Saatgutverkehrsgesetz) ist es notwendig, Wissensdefizite zum Einsatz von naturnahen Begrünungsmethoden abzubauen. Unsicherheiten bestehen hauptsächlich im Hinblick auf Erfolgsaussichten und Kosten der Methoden (Kostenvergleich siehe Conrad 2006). Ein weiterer wesentlicher Grund für die eher zögerliche Anwendung von alternativen Begrünungsmethoden in der Praxis ist die verhältnismäßig aufwändige Recherche von potenziellen Spenderflächen und die sich daraus ergebenden Unsicherheiten bei der Planung und Umsetzung der Begrünungsmaßnahmen.

Aus diesem Grund wurde im Rahmen eines Modellprojekts (Tischew et al. 2007) eine Datenbank entwickelt, die öffentlich zugänglich ist und die Recherche potenzieller Spenderflächen nach einfachen Kriterien ermöglicht. Gleichzeitig entstand eine umfassende Wissenssammlung zu naturnahen Begrünungsmaßnahmen. In den Jahren 2006 und 2007 wurden für ausgewählte Regionen Sachsen-Anhalts potenzielle Spenderflächen erfasst und in das aufgebaute Spenderflächenkataster integriert. Seit April 2009 wird das Spenderflächenkataster auf die gesamte Landesfläche von Sachsen-Anhalt ausgeweitet und parallel das „Informationssystem Naturnahe Begrünungsmaßnahmen“ (INB) als länderübergreifendes Fachinformationssystem ausgebaut (Tischew et al. 2010a).

Ziel des Fachinformationssystems ist es, Erkenntnisse und Erfahrungen zu naturnahen Begrünungsmethoden einem breiten Nutzerkreis zugänglich zu machen und Möglichkeiten zur Umsetzung darzustellen. Mit dem Spenderflächenkataster soll die Recherche nach potenziell geeigneten Flächen in Sachsen-Anhalt erleichtert und damit der Aufwand bei der Vorbereitung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen deutlich reduziert werden. Die Internetplattform dient bereits anderen Bundesländern als Anregung für eigene Aktivitäten und die Erstellung eigener Flächenkataster. Sie soll, z.B. durch das geplante Internetforum, Fachleute in ganz Deutschland miteinander vernetzen und somit Erfahrungen bündeln und einen einfachen Wissensaustausch und transfer ermöglichen. Übergeordnetes Ziel ist es, die Anwendung alternativer Begrünungsmethoden in der Renaturierungspraxis zu fördern.

2 Spenderflächenkataster

Artenreiche, naturschutzfachlich wertvolle Wiesen und Offenländer (Abb. 2) werden in unserer Kulturlandschaft immer seltener. Vor allem Nutzungsaufgabe (Abb. 3) und Nutzungsänderung, z.B. Intensivierung (Abb. 4), Melioration, Unternutzung und Wiesenumbruch, führen seit vielen Jahren zu großflächigen Verlusten von artenreichen Grünlandbeständen. Lebensräume, die sich aufgrund ihrer regionaltypischen Artzusammensetzung auszeichnen, besitzen ein wertvolles Samenpotenzial, welches für die Wiederherstellung, die Aufwertung oder die Neuanlage (Abb. 1) artenreicher Wiesen, Weiden und Magerrasen genutzt werden kann. Für das Land Sachsen-Anhalt wurde eine Datenbank konzipiert, in welcher diese wertvollen Flächen als potenziell geeignete Spenderflächen verwaltet werden.

2.1 Recherche und Bewertung potenzieller Spenderflächen

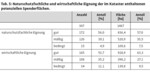

Für die Recherche und die Auswahl potenzieller Spenderflächen wurden Anforderungen aufgestellt, die eine Fläche erfüllen sollte, um als potenzielle Spenderfläche berücksichtigt zu werden. Diese beziehen sich in erster Linie auf die naturschutzfachliche Qualität (Tab. 1). Die wirtschaftliche Eignung (Flächengröße, Beerntungsmöglichkeit) wurde nachrangig berücksichtigt, da bei der Übertragung naturschutzfachlich besonders wertvoller Bestände, in Kombination mit z.B. schwer zugänglichen Spenderflächen, die höheren Mahd- und Bergungskosten nicht von vornherein ein Ausschlusskriterium darstellen sollten.

In Zusammenarbeit mit den zuständigen Naturschutzbehörden, lokalen Akteuren des Naturschutzes, Mitarbeitern von Schutzgebietsverwaltungen und Planungsbüros konnte eine Vielzahl geeigneter Flächen recherchiert und in das Spenderflächenkataster integriert werden.

Besonders häufig erfüllten Flächen in Schutzgebieten (z.B. FFH, NSG, FND) die in Tab. 1 aufgeführten Kriterien, welche demzufolge das größte Potenzial an Spenderflächen mit artenreichen, gebietsheimischen Beständen aufweisen (Tab. 2). Gerade in Schutzgebieten sind die Flächen am wenigsten von Nutzungsänderungen betroffen. In FFHGebieten besteht darüber hinaus ein Verschlechterungsverbot im Hinblick auf den Erhaltungszustand.

Um die Eignung der recherchierten und vorausgewählten Flächen als Spenderflächen beurteilen zu können, wurde ein praktikabler Bewertungsbogen entwickelt. Anhand dieses Bogens wurden diese im Gelände erfasst und für jede Fläche eine Liste der vorkommenden Pflanzenarten erstellt. Anhand des Anteils charakteristischer Arten, des Anteils von Problemarten und bestehenden Beeinträchtigungen erfolgte eine Bewertung hinsichtlich der naturschutzfachlichen Qualität der Flächen (siehe Tab. 3).

Problemarten im Sinne des Spenderflächenkatasters stellen in jedem Fall invasive Neophyten dar, die keinesfalls durch die Verwendung des Mahdgutes auf andere Flächen ausgebreitet werden sollen. Weiterhin wurden Arten als Problemarten erfasst, die unter bestimmten Voraussetzungen zur Dominanzbildung neigen und unter angepasster Nutzung auf der Spenderfläche nicht oder nur in geringer Abundanz vorkommen würden. So können z.B. Urtica dioica (Große Brennnessel) oder Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel) in unternutzten, verbrachenden Lebensräumen bei Nährstoffeintrag von Nachbarflächen bei massiver Ausbreitung als Problemart eingestuft werden. Standorttypische Gräser, welche aufgrund jahrelanger Unternutzung der potenziellen Spenderfläche Dominanzbestände bilden, stellen in diesem Sinne keine Problemarten dar, beeinflussen aber u.U. die Einschätzung des naturschutzfachlichen Wertes der Fläche. Es ist zu berücksichtigen, dass die Einstufung einer Art als Problemart (mit Ausnahme invasiver Neophyten) zu einem gewissen Grad subjektiv ist und vor allem einen Überblick über evtl. zu beachtende Dinge (z.B. angepasster Erntezeitpunkt, Ausgrenzung von Teilbereichen mit Dominanz dieser Arten etc.) geben soll.

Aus wirtschaftlicher Sicht wurden Kriterien wie Verbuschung, Hangneigung, Relief, Zuwegung und die einsetzbare Mähtechnik sowie Beräumungsmöglichkeiten erfasst. Anhand der Ausprägung dieser Kriterien konnte für jede Fläche eine Einschätzung der Flächeneignung hinsichtlich wirtschaftlicher Aspekte (siehe Tab. 4) vorgenommen werden. Generell sollte jedoch bei der Auswahl geeigneter Spenderflächen die naturschutzfachliche Eignung Vorrang vor den wirtschaftlichen Faktoren bekommen.

Zum Zwecke ihrer räumlichen Einordnung und der allgemeinen Charakteristik wurden für alle Flächen zusätzlich folgende Angaben dokumentiert: der Landkreis, die Zuordnung zur Landschaftseinheit, eine Lagebeschreibung, eine Kurzcharakteristik, die Flächengröße und die tatsächlich mähbare Fläche, der Schutzstatus sowie abiotische Standortparameter (z.B. Wasserhaushalt, Bodenazidität). Des Weiteren sind die vorhandenen Biotoptypen (mit Flächenanteil in %), die vorkommenden Pflanzengesellschaften und, sofern die Fläche in einem FFH-Gebiet liegt, die FFH-Lebensraumtypen erfasst worden. Die aktuelle Nutzung und der derzeitige Pflegezustand sowie die Schätzung des Biomasseertrags waren weitere Parameter.

2.2 Aktueller Stand des Spenderflächenkatasters

Der Flächenpool des Spenderflächenkatasters wird fortwährend erweitert. Derzeit sind im Kataster 307 Spenderflächen mit einer Gesamtfläche von 1467 ha katalogisiert und abrufbar. Die meisten der Flächen sind mit einer guten naturschutzfachlichen Eignung beurteilt worden (siehe Tab. 5). Dies ist vor allem damit zu begründen, dass schon bei der Vorauswahl der Flächen auf eine gute floristische Ausstattung geachtet wurde. Auch hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Eignung ist der größte Teil der Flächen mit gut beurteilt worden.

Die flächenmäßig häufigsten Biotoptypen sind aufgrund der Naturraumausstattung der bislang bearbeiteten Landkreise derzeit Feuchtgrünland, mesophiles Grünland, Halbtrockenrasen und Sandtrockenrasen (siehe Tab. 6). Diese Biotoptypen stellen mehr als 80 % der potenziellen Spenderflächen im Kataster dar.

In Tab. 7 sind die häufigsten Biotoptypen entsprechend ihrer naturschutzfachlichen Bewertung dargestellt. Dabei ist ersichtlich, dass der Anteil von Flächen mit guter naturschutzfachlicher Eignung bei Feuchtgrünland, Halbtrockenrasen und Sandtrockenrasen wesentlich höher ist als bei mesophilen Grünlandbeständen. Die vorhandenen Zahlen zeigen, dass nur ein Drittel (33,1 %) der erfassten mesophilen Grünlandflächen eine gute naturschutzfachliche Eignung aufweist und mehr als die Hälfte (53,6 %) als lediglich mäßig geeignet kartiert wurde. Die häufigsten Gründe für diese Bewertung waren das Fehlen von charakteristischen Arten bzw. auch eine vergleichsweise geringe Artendiversität. Zahlreiche Bestände waren durch die Dominanz weniger Obergräser, aber auch durch das Vorkommen von Eutrophierungs- und Verbrachungszeigern geprägt, was auf die dringende Notwendigkeit einer Optimierung der Nutzung hinweist.

Von den insgesamt 173 potenziellen Spenderflächen, welche sich innerhalb von FFH-Gebieten befinden (siehe Tab. 2), weisen nach Verschneidung mit den Daten aus den bisher vorliegenden FFH-Kartierungen 112 Flächen mindestens einen FFH-Lebensraumtyp auf. Die Angaben basieren auf der FFH-Kartierung des Landes Sachsen-Anhalt, welche allerdings zum Auswertungszeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlossen war.

2.3 Spenderflächen und deren Nutzung

Die Datenbank ermöglicht dem Nutzer über eine Suchmaske eine zielgerichtete Recherche potenzieller Spenderflächen. Dafür sollten bereits möglichst viele Informationen in Bezug auf die zu begrünende Fläche vorliegen. Wichtig ist vor allem, dass die Standortfaktoren bekannt sind. Diese entscheiden darüber, welche Zielgesellschaft mit welchen Methoden etabliert werden kann (Kirmer & Tischew 2006). Ebenfalls von Bedeutung ist auch das Begrünungsziel. Soll ein naturschutzfachlich wertvoller Grünlandbestand geschaffen werden (z.B. im Rahmen der Eingriffsregelung) oder ist das Hauptziel Erosionsschutz? Hieraus ergeben sich unterschiedliche Ansprüche an die Spenderfläche (sieheTab. 3).

Die Begrünungs- und die Spenderflächen sollten eine möglichst geringe Entfernung voneinander aufweisen. Als Mindestanforderung ist die Lage der Flächen in der gleichen naturräumlichen Großlandschaft anzusetzen. Insgesamt gilt hier jedoch: je näher, desto besser – auch aus wirtschaftlicher Sicht! Die Größe der zu begrünenden Fläche muss bekannt sein. Je nach Standortfaktoren, Begrünungsziel und Ausprägung der Spenderfläche ist ein bestimmtes Übertragungsverhältnis – also Verhältnis von Größe der Spenderfläche zur Größe der Begrünungsfläche – notwendig (s.a. Kirmer & Tischew 2006).

Je nach Größe der Begrünungsfläche wird es ggf. nötig sein, mehrere Spenderflächen zu recherchieren, welche sich idealerweise in räumlichem Zusammenhang befinden sollten. Auch kann es mit Blick auf die spätere Artzusammensetzung auf der zu begrünenden Fläche sinnvoller sein, auf mehrere kleine, aber gut geeignete Flächen als auf eine große, aber aus naturschutzfachlicher Sicht lediglich bedingt geeignete Fläche zurückzugreifen.

Spenderflächen in Schutzgebieten stellen insofern einen Sonderfall dar, dass eine Nutzung der Flächen nur mit Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörden stattfinden darf. Im Rahmen der Recherchen zu potenziellen Flächen war immer wieder festzustellen, dass in Schutzgebieten vor allem die Unternutzung ein Problem darstellt. Viele ehemals wertvolle Offenlandlebensräume vergrasen, verbrachen und verbuschen aufgrund fehlender Pflege (Abb.3). Die Verwendung des Pflanzenmaterials im Rahmen naturnaher Begrünungsmaßnahmen kommt in diesen Fällen also nicht nur dem Zielbestand, sondern auch dem Ausgangsbestand zugute. Die Gewinnung des Materials ist dabei zeitlich und methodisch unbedingt auf das Vorhandensein seltener Arten abzustimmen, um eine Gefährdung des Bestandes dieser Arten auf der Spenderfläche auszuschließen.

3 Struktur und Handhabung der Internetseite

Die Internetplattform http://www.spenderflaechenkataster.de ist in drei Module gegliedert. Im länderübergreifenden Fachinformationssystem INB findet der interessierte Nutzer Informationen rund um das Thema naturnahe Begrünungsmaßnahmen und Verknüpfungen zu verschiedenen Datensammlungen.

Die Module Spenderflächen- und Maßnahmeflächenkataster sind inhaltlich auf Sachsen-Anhalt begrenzt. Diese sind strukturell und funktional identisch aufgebaut. Die Suche nach Flächen in beiden Katastern kann einerseits über eine Übersichtskarte, die entweder das komplette Landesgebiet von Sachsen-Anhalt oder einzelne Landkreise darstellt, und andererseits über ein Rechercheformular erfolgen. Diese Suchmaske ist so konzipiert, dass alle auf die eingegebenen Suchkriterien zutreffenden Flächen als Liste oder in einer Übersichtskarte angezeigt werden können. Zu den gefilterten Flächen können dann weitergehende Informationen in Form von Steckbriefen mit kartografischer Darstellung und, sofern vorhanden, Fotos aufgerufen werden.

4 Ausblick

Im Rahmen der Projektbearbeitung werden innerhalb der Jahre 2010/2011 auf der Internetseite http://www.spenderflaechenkataster.de weitere Veränderungen, Aktualisierungen und Erweiterungen vorgenommen. Ziel ist es, das Informationssystem naturnahe Begrünungsmaßnahmen (INB) zu einer umfassenden und länderübergreifenden Informations- und Diskussionsplattform auszubauen. So befindet sich beispielsweise ein Expertenforum für naturnahe Begrünungsmaßnahmen in der Entwicklung, welches als Diskussionsplattform für Fragen und Probleme, aber auch Bedenken hinsichtlich der Anwendung naturnaher Begrünungsverfahren dienen und die Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren (Praktiker, Behörden, Wissenschaftler) erleichtern soll. Des Weiteren findet derzeit eine Recherche nationaler und internationaler Umsetzungsprojekte statt, die in eine umfangreiche Projektdatenbank integriert werden sollen. Potenziellen Anwendern können somit anhand von Beispielen Anregungen und Hinweise für eigene Projekte gegeben werden.

Das bestehende Spenderflächenkataster wird bis 2011 auf das komplette Landesgebiet von Sachsen-Anhalt ausgeweitet. Die funktionelle Erweiterung des Katasters ist derzeit in Arbeit. So wird zukünftig die Möglichkeit bestehen, dass auch registrierte externe Nutzer vorhandene Informationen direkt über das Internet bearbeiten und neue Spenderflächen einspeisen können. Dies soll vor allem die Aktualisierung und Pflege der Datenbank, beispielsweise durch Naturschutzbehörden, ermöglichen.

Modellhaft wird derzeit für den Landkreis Wittenberg im Osten Sachsen-Anhalts ein Kataster potenzieller Maßnahmeflächen entwickelt. Als Maßnahmeflächen kommen vor allem Flächen in FFH-Gebieten in Betracht, welche aufgrund ihres Arteninventars einen schlechten Erhaltungszustand aufweisen (C) oder als Entwicklungsfläche eingestuft worden sind. Für diese Flächen besteht nach FFH-Richtlinie ein dringliches Aufwertungsgebot. Das Maßnahmeflächenkataster soll zukünftig eine schnelle und zielgerichtete Recherche potenzieller Maßnahmeflächen ermöglichen, welche beispielsweise im Rahmen der FFH-Managementplanung oder im Rahmen der Eingriffsregelung als Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen genutzt werden können.

Dank

An dieser Stelle sei all den Personen und Institutionen ein herzlicher Dank ausgesprochen, die die Erstellung des Spenderflächenkatasters Sachsen-Anhalt und des Informationssystems Naturnahe Begrünungsmaßnahmen ermöglicht haben oder an deren Entstehung mitwirkten.

Besonderer Dank gilt Dr. Anita Kirmer für die kritische Durchsicht des Manuskripts sowie für konstruktive Hinweise und kompetente Diskussionen. Dipl.-Ing. (FH) Katja Osterloh möchten wir für die große Zahl der im Rahmen Ihrer Diplomarbeit erfassten Flächen danken.

Die Förderung des Modellprojektes (Tischew et al. 2007) erfolgte im Rahmen des Operationellen Programms des Landes Sachsen-Anhalt, das gemeinsam von der Europäischen Union, dem Bund und dem Land Sachsen-Anhalt finanziert wurde. Das Nachfolge- und derzeit laufende Projekt (Tischew et al. 2010a) wird mit Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt und des europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) finanziert.

Literatur

Biewer, H., Poschlod, P. (1997): Regeneration artenreicher Feuchtwiesen im Federseeried. Veröff. Projekt Angew. Ökologie 24.

Bischoff, A., Müller-Schärer, H. (2005): Biodiversität durch Einsaat ökologischer Ausgleichsflächen – die Bedeutung der Saatgutherkunft. Hotspot 11, 17.

Bloemer, S., Egeling, S., Schmitz, U. (2007): Deichbegrünungsmethoden im Vergleich: Sodenverpflanzung, Heudrusch®-Verfahren und Handelssaatgut im Hinblick auf Biodiversität, Natur- und Erosionsschutz. Natur und Landschaft 82 (6), 276-283.

Conrad, M. (2006). Effizienzkontrollen von Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen – Entwicklung eines Bewertungsverfahrens zur Elierung mesophiler Grünländer und seine exemplarische Anwendung auf ausgewählte Maßnahmen im Land Sachsen-Anhalt. Online-Diss. der TU Berlin.

Elias, D., Thiede, S. (2008): Verfrachtung von Heuschrecken (Insecta: Ensifera et Caelifera) mit frischem Mähgut im Wulfener Bruch (Sachsen-Anhalt). Hercynia N.F. 41, 253 -262.

FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., 1978/79-2010): Regel-Saatgut-Mischungen Rasen. Bonn.

Frank, D., John, H. (2007): Bunte Blumenwiesen – Erhöhung der Biodiversität oder Verstoß gegen Naturschutzrecht?. Mitt. Florist. Kart. Sachsen-Anhalt 12, 31-45.

Hacker, E., Hiller, A. (2003): Herkunftsproblematik bei krautigen Arten – Regiosaatgut als Perspektive für die Einführung eines bundesweiten Mindeststandards. BfN-Skripten 96, 55-61.

Hölzel, N., Bissels, S., Donath, T.W., Handke, K., Harnisch, M., Otte, A. (2006): Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein. Naturschutz und biologische Vielfalt 31.

Hufford, K.M., Mazer, S.J. (2003): Plant ecotypes: genetic differentiation in the age of ecological restoration. Trends in Ecology and Evolution 18, 147-155.

Jongepierová, I., Mitchley, J., Tzanopoulos, J. (2007): A field experiment to recreate species-rich hay meadows using regional seed mixtures. Biol. Cons. 139, 297-305.

Kiehl, K., (2009): Renaturierung von Kalkmagerrasen. In: Zerbe, S., Wiegleb, G., Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa, Spektrum, Heidelberg, 265-282.

–, Kirmer, A., Donath, T., Rasran, L., Hölzel, N. (2010): Species introduction in restoration projects – evaluation of different techniques for the establishment of semi-natural grasslands in Central and Northwestern Europe. Basic and Applied Ecology 11, 285-299.

–, Wagner, C. (2006): Effect of Hay Transfer on Long-Term Establishment of Vegetation and Grasshoppers on Former Arable Fields. Rest. Ecol. 14 (1), 157-166.

Kirmer, A., Tischew, S. (Hrsg., 2006): Handbuch naturnahe Begrünung von Rohböden. B.G. Teubner, Wiesbaden.

–, Korsch, H. (2009): Spenderflächenkataster zur Gewinnung von autochthonem Grünland-Saatgut für Thüringen – Methodik, Stand und Perspektiven. Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.

Klingenstein, F., Eberhardt, D. (2003): Heimisches Pflanz- und Saatgut aus Sicht des Naturschutzes auf Bundesebene. BfN-Skripten 96, 18-24.

Manchester, S.J., McNally, S., Treweek, J.R., Sparks, T.H., Mountford, J.O. (1999): The cost and practicality of techniques for the reversion of arable land to lowland wet grassland – an experimental study and review. J. of Envir. Manag. 55, 91-109.

Marzini, K. (2004): Naturschutzgesetz contra Saatgutverkehrsgesetz. Rasen-Turf-Gazon 4, 63-67.

Müller, N., Kirmer, A. (2009): Verwendung autochthonen Saat- und Pflanzgutes in Thüringen – fachliche Grundlagen und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 46 (2), 65-72.

Pywell, R.F., Webb, N.R., Putwain, P.D. (1995): A comparison of techniques for restoring heathland on abandoned farmland. J. Appl. Ecol. 32, 400-411.

Rasran, L., Vogt, K., Jensen, K. (2007): Effects of topsoil removal, seed transfer with plant material and moderate grazing on restoration of riparian fen grasslands. Appl. Veg. Sci. 10, 451-460.

Rosenthal, G., Hölzel, N. (2009): Renaturierung von Feuchtgrünland, Auengrünland und mesophilem Grünland. In: Zerbe, S., Wiegleb, G., Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa, Spektrum, Heidelberg, 283-316.

Schwab, U., Engelhardt, J., Bursch, P. (2002): Begrünungen mit autochthonem Saatgut. Naturschutz und Landschaftsplanung 34 (11), 346-351.

Schwabe, A., Kratochwil, A. (2009): Renaturierung von Sandökosystemen im Binnenland. In: Zerbe, S., Wiegleb, G., Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa, Spektrum, Heidelberg, 235-263.

Tischew, S., Baasch, A., Hefter, I., Jünger, G. (2007): Modellprojekt zur Entwicklung eines webbasierten Informationssystems für naturnahe Begrünungsmaßnahmen in ausgewählten Modellregionen. Prof. Hellriegel Institut an der HS Anhalt (FH). Gefördert im Rahmen des Operationellen Programms des Landes Sachsen-Anhalt (LVWA). AKZ: H3/15153006/6.2/ 04031/06/EA14.

–, Baasch, A., Conrad, M.K., Kirmer, A. (2010b): Evaluating restoration success of frequently implemented compensation measures: results, and demands for control procedures. Restoration Ecology 18, 467-480.

–, Jünger, G., Hefter, I. (2010a): Informationssystem naturnahe Begrünungsmaßnahmen (INB) und Spenderflächenkataster Sachsen-Anhalt. Hochschule Anhalt (FH). Gefördert durch: EU ELER VO und das Land Sachsen-Anhalt (LVWA). AKZ: 407.1.2-60128/3230090 00082.

–, Rexmann, B., Schmidt, M., Teubert, H. (2004): Langfristige ökologische Wirksamkeit von Kompensationsmaßnahmen im Straßenbau. Sonderband der Schr.-R. Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik 887.

Vécrin, M.P., Muller, S. (2003): Top-soil translocation as a technique in the re-creation of species-rich meadows. Appl. Veg. Sci. 6, 271-278.

Wagner, C. (2004): Passive dispersal of Metrioptera bicolor (Phillipi 1830) (Orthopteroidea: Ensifera: Tettigoniidae) by transfer of hay. J. Insect Cons. 8, 287-296.

Walker, K.J., Stevens, P.A., Stevens, D.P., Mountford, J.O., Manchester, S.J., Pywell, R.F. (2004): The restoration and re-creation of species-rich lowland grassland on land formerly managed for intensive agriculture in the UK. Biol. Cons. 119, 1-18.

Wells, T.C.E., Frost, A., Bell, S. (1986): Wild flower grasslands from crop-grown seed and hay-bales. Nature Conservancy Council, Peterborough.

Westhus, W., Korsch, H. (2005): Empfehlungen für die Nutzung von Grünland-Saatgut gebietseigener Herkünfte – ein Beitrag zur Sicherung der biologischen Vielfalt. Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen 42, 62-69.

Zerbe, S., Wiegleb, G. (2009): Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa. Spektrum, Heidelberg.

Anschrift der Verfasser(innen): Dipl.-Ing. (FH) Ines Hefter, Dipl.-Ing. (FH) Gerd Jünger, Dr. Annett Baasch und Prof. Dr. Sabine Tischew, Hochschule Anhalt (FH), FB Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung, Strenzfelder Allee 28, D-06406 Bernburg, E-Mail i.hefter@loel.hs-anhalt.de bzw. g.juenger@loel.hs-anhalt.de , Internet http://www.spenderflaechenkataster.de , http://www.offenlandinfo.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.