Artenschutzrechtliche Belange in der SUP frühzeitig und effektiv berücksichtigen

Abstracts

Ausgehend von den Herausforderungen des Artenschutzrechts stellt der Artikel einen Ansatz zur Effektivierung des Vollzugs der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) für den gesamtstädtischen Raum von Berlin vor. Im Zentrum steht die Frage, wie Flächen auf der gesamtstädtischen Ebene Berlins aus artenschutzrechtlicher Sicht bewertet werden können, um diesbezügliche Konflikte möglichst frühzeitig zu vermeiden (Vorsorgeprinzip) und die Bebauungsplanung gegebenenfalls dazu zu befähigen, in die Ausnahmelage hinein zu planen, sofern es nicht möglich ist, artenschutzrechtliche Verbotstatbestände abzuwenden. Die auf den besonderen Artenschutz bezogene Flächenbewertung bildet die Basis für diese abgeschichtete Vorgehensweise. Der hierfür entwickelte Ansatz sieht vor, dass zunächst das Spektrum der zu berücksichtigenden planungsrelevanten Arten eingeschränkt und das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial auf gesamtstädtischer Ebene anhand einer Bewertungsskala bewertet wird. Dabei werden artbezogene Kriterien sowie Kriterien bzgl. der Vermeidbarkeit und Kompensierbarkeit herangezogen. Synergieeffekte ergeben sich für die Umweltprüfung zur Flächennutzungsplanung. Datenbezogene Vorrausetzung für die umfassende Anwendung des Ansatzes ist die Verbesserung der Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Artdaten durch die Schaffung einer homogenisierten Datenstruktur für Berlin.

Early and Effective Consideration of Legal Requirements of Species Conservation in the SEA – Contribution to the EU Initiative ‘Better Regulation’

Based on the challenges of species conservation legislation the study presents an approach how to improve implementation of the assessment of special species protection for the entire city area of Berlin. The investigations focus on the questions how sites in the whole area of Berlin should be evaluated from a species conservation point of view. The approach aims to avoid conflicts as early as possible (precautionary principle) and to enable public land use planning to plan into the process of exception, if prohibitions according to species conservation legislation cannot be avoided. The evaluation of sites regarding their value for special species protection serves as a base for this tiered approach. The method suggests to firstly reduce the spectrum of the relevant species to be considered and to evaluate the potential of conflicts of the total city area using a rating scale, integrating species-related criteria as well as criteria regarding avoidability and compensation potentials. This approach allows synergy effects for the environmental assessment and for land-use planning. A data-related precondition for the comprehensive application of this method is the improvement of the availability and the usability of species data by creating a homogenised data structure for the city of Berlin.

- Veröffentlicht am

1 Das Artenschutzrecht – eine Herausforderung für die Planungspraxis und (Naturschutz-)Verwaltung

Das besondere Artenschutzrecht erscheint nach wie vor kompliziert. Dieser Eindruck entsteht beim Studium entsprechender rechtlicher Regelungen und Fachaufsätze, die sich auf die Rechtskonformität der Implementation der europäischen Vorgaben in nationales Recht beziehen und hierbei zum Teil zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen (vgl. Gassner 2009, in Erwiderung Gellermann 2009a). Gefestigt wird dieser Eindruck durch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs und der nationalen Verwaltungsgerichte, denen es vorbehalten bleibt, Unklarheiten bezüglich der artenschutzrechtlichen Anforderungen und deren praxisgerechter Aufbereitung zu beseitigen (u.a. BVerwG 2009a, BVerwG 2009b, EuGH 2007, OVG Koblenz 2008, OVG Lüneburg 2008 & 2009). Darüber hinaus sind auch fachinhaltlich noch nicht alle Fragestellungen gelöst, die die Planungspraxis umtreiben (z.B. Matthäus 2009, Trautner & Jooss 2008).

Bereits die „kleinen Novelle“ des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG a. F.) von Ende 2007 sollte dazu dienen, praktikable und für den Vollzug akzeptable Regelungen zu finden (Gellermann 2009b). Diese führte jedoch im Ergebnis nicht unbedingt zur Vereinfachung, sondern möglicherweise zur Komplizierung (vgl. Dolde 2008, Gassner 2008, Gellermann 2009b), was sich u.a. in der Anzahl der Urteile und Veröffentlichungen widerspiegelt.

Des Weiteren wird der Artenschutz mit Akzeptanzproblemen konfrontiert, die durch den medienwirksamen Disput zwischen Naturschützern und Infrastrukturplanern in die Öffentlichkeit transportiert werden (SZ 2007). Auch in der Fachöffentlichkeit mehren sich die Zweifel an der „Sinnhaftigkeit“ des hochdifferenzierten Artenschutzes (u.a. von Daniels & Appel 2008, Füsser & Lau 2009), der laut Wegener (2009) zu „Begutachtungs- und Monitoringsexzessen“ führe.

Im Übrigen führen auch die „Better Regulation“-Bestrebungen der Europäischen Kommission zu der hier zu behandelnden Frage, wie der Vollzug der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) vereinfacht werden kann. Unter den Überschriften „bessere Regulierung“ (Better Regulation), „bessere Rechtsetzung“ (Better Lawmaking), „Bürokratieabbau“ und „Deregulierung“ sind seit den 1980er Jahren Bemühungen zur qualitativen Verbesserung und quantitativen Reduzierung staatlicher Regulierungen zu verzeichnen (Fliedner 2004). Das prioritäre Ziel der in die Lissabon-Strategie „Partnerschaft für Wachstum und Beschäftigung“ integrierten „Better Regulation“-Initiative der Europäischen Kommission ist es, die europäischen und nationalen Rechtsvorschriften zu verbessern, um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und damit Wachstum und Beschäftigung innerhalb der EU zu stimulieren (Weingarten 2010). Vereinfachung im Sinne von „Better Regulation“ meint nicht Deregulierung bestehender Rechtsvorschriften, vielmehr sollen bestehende Regelungen effektiver, verständlicher und leichter akzeptabel gestaltet werden (Mandelkern-Gruppe 2002).

Geschützte Arten nehmen i.d.R. erst auf der unteren Planungsebene eines mehrstufigen Planungsablaufs in aller Konsequenz Einfluss auf die Planung. Wichtige planerische Entscheidungen (z.B. die Klärung der Standortfrage für Siedlungsgebiete) werden in der Praxis jedoch schon auf vorgelagerter Planungsebene getroffen. Es ist eine Herausforderung, den Vollzug des besonderen Artenschutzrechts zu effektivieren und planungsrelevante Arten und ihre Lebensräume bereits auf dieser Ebene sichtbar zu machen. Letzteres ist Voraussetzung, um sie bei der übergeordneten Konfliktanalyse oder Alternativenprüfung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) oder im Falle der Bauleitplanung bei der Umweltprüfung (UP) zum Flächennutzungsplan (FNP) berücksichtigen zu können. Bevor erläutert wird, wie die Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange abgeschichtet erfolgen kann, ist es zunächst erforderlich, die Anforderungen, die an eine saP gestellt werden, zu beschreiben.

2 Anforderungen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung

2.1 Vorbemerkungen

Das Instrument der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (synonym u. a. Artenschutzbeitrag) wurde zum Schutz europarechtlich geschützter Arten im Rahmen von Fach- und Bauleitplänen im Jahr 2007 entwickelt (OBB 2007). Mit dem seit dem 01.03.2010 gültigen BNatSchG werden den europarechtlich geschützten Arten „Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist“ in Bezug auf den Schutzstatus gleichgestellt (§ 54 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG).

Diese Arten sollen mittels Rechtsverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt werden (§ 54 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG). Der Entwurf für eine dementsprechende Rechtsverordnung wurde vom BMU bislang nicht präsentiert. Es scheint fraglich, ob es in naher Zukunft einen solchen Entwurf geben wird, da der Bundesrat, der einem solchen Entwurf zustimmen muss, in seiner Stellungnahme vom 15.05.2009 zum Bundesnaturschutzgesetz eine Regelung bezüglich der „Verantwortungsarten“ in § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ablehnte (Der Bundesrat 2009).

2.2 Rechtliche Anforderungen

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes, die für den Ansatz zur Effektivierung des Vollzugs bedeutsam sind, enthalten die §§ 44 Abs. 1 (Verbotstatbestände), 44 Abs. 5 (Abwendungsmöglichkeiten) sowie 45 Abs. 7 (Ausnahmetatbestände) des neu gefassten BNatSchG. Die Verbotstatbestände sehen z.B. vor, dass es verboten ist:

wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot; § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG),

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Beschädigungsverbot geschützter Lebensstätten; § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG),

wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Beschädigungsverbot von Pflanzen und ihren Standorten; § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG).

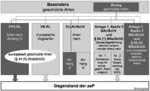

Das BNatSchG enthält Abwendungsmöglichkeiten, die zulässige Eingriffe nach § 15 BNatSchG und Vorhaben nach § 18 Abs.2 Satz1 BNatSchG von den Verbotstatbeständen ausnehmen (§ 44 Abs.5 Satz1 BNatSchG). Dabei handelt es sich um die Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB), während der Planaufstellung (§ 33 BauGB) und von im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB). Welche Abwendungsmöglichkeiten bestehen, hängt davon ab, welche Arten betroffen sind. Sie lassen sich grob in zwei Klassen unterteilen. Das sind zum einen die Arten nach Anhang IV FFH-RL, europäische Vogelarten (AnhangI VS-RL) und solche Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist. Zum anderen handelt es sich um andere besonders geschützte Arten, welche bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens grundsätzlich von den Verboten freigestellt sind. Dahingegen liegt bei Ersteren gegen die Beschädigungsverbote und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Tötungsverbot kein Verstoß vor, sofern die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Lebensstätten (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs.5 Satz5 BNatSchG). Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (continuous ecological functionality measures/CEF-Maßnahmen) festgesetzt werden, die zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein müssen (Europäische Kommission 2007). Die Abwendungsmöglichkeiten beziehen sich nicht auf das Störungsverbot. Abb.1 illustriert den Prüfgegenstand der saP bei zulässigen Eingriffen und Vorhaben.

Ist die Erhaltung der ökologischen Funktion der betroffenen Lebensstätten jedoch nicht möglich und verstößt ein Vorhaben oder ein Plan gegen die Beschädigungsverbote, bedarf es einer Ausnahme (Louis 2009). Hierfür muss als Voraussetzung nachgewiesen werden, dass zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (§ 45 Abs.7 Satz2 BNatSchG; vgl. auch EuGH 2007). Der Nachweis gilt als misslungen, sofern Alternativen, die nicht von vornherein ausgeschlossen werden können, nicht untersucht wurden (Sobotta 2009). Für Pläne und Vorhaben gilt ferner, dass Ausnahmen u.a. „im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt“ oder „aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art“ (§ 45 Abs.7 Satz1 Nrn.4 und 5 BNatSchG) zulässig sind.

Falls erforderlich, sind Maßnahmen zu ergreifen, die sich positiv auf den Erhaltungszustand der Populationen einer Art auswirken (FCS-Maßnahmen, measures to ensure a favourable conservation status) und damit sicherstellen, dass keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen einer Art eintritt.

2.3 Ebenenspezifische Berücksichtigung des Artenschutzes

Die gesetzlichen Artenschutzregelungen der §§ 44 und 45 BNatSchG schreiben nicht vor, auf welcher Ebene der Planung (Entscheidungsvorbereitung, Genehmigungsstufe) eine saP durchgeführt werden soll. Spätestens auf der Zulassungsebene ist dem naturschutzrechtlichen Artenschutz nachzukommen, da hier die Planungsentscheidung gegebenenfalls mit einer Konzentrationswirkung herbeigeführt wird (vgl. Sparwasser et al. 2003). Generell sind die artenschutzfachlichen Belange auf allen Ebenen zu berücksichtigen (vgl. Lieber 2008). Vorbedingung für die Zulassung eines Vorhabens oder Plans ist die Beachtung des besonderen Artenschutzrechts (§§ 44 und 45 BNatSchG). Unmittelbar können weder der FNP noch der Bebauungsplan (B-Plan) die Verbotstatbestände auslösen, da die unmittelbare Zulassung eines Vorhabens nicht möglich ist und deshalb auch die Ausnahme gemäß § 45 Abs.7 BNatSchG erst mit Genehmigung des Vorhabens erteilt werden kann (Scharmer & Blessing 2009). (Jedoch können durch die Realisierung von Erschließungsmaßnahmen, die allein aufgrund des B-Plans zulässig sind, bereits artenschutzrechtliche Verbote erfüllt werden. Hier steht eine gerichtliche Entscheidung noch aus.) Dennoch sollte sich bereits auf FNP-Ebene mit der Thematik befasst werden, da sie bspw. für die Ermittlung artenschutzrechtlicher Konfliktbereiche und in diesem Zusammenhang mit der Alternativenprüfung (als Voraussetzung für die Ausnahme bei Erfüllung der Verbotstatbestände) maßgeblich ist (Wulfert et al. 2008). Denn ein B-Plan ist rechtswidrig, wenn seine Verwirklichung an naturschutzrechtlichen Hindernissen scheitern würde (BVerwG 1997). Überplant ein B-Plan z.B. geschützte Lebensstätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten in unzulässiger Weise durch die Festsetzung eines Vorhabens, darf für diese Vorhaben später keine Baugenehmigung erteilt werden, da die artenschutzrechtlichen Vorgaben nicht beachtet wurden. Der Plan ist somit nicht vollziehbar (Scharmer & Blessing 2009). Die Vollzugsfähigkeit kann hergestellt werden, wenn das drohende Verbot (hier: Beschädigungsverbot geschützter Lebensstätten) durch ein „Hineinplanen in die Ausnahmelage“ auf B-Plan-Ebene überwunden werden kann (BVerwG 1997). Voraussetzung hierfür ist u.a., dass zumutbare Alternativen nicht gegeben sind (§ 45 Abs.7 Satz2 BNatSchG). Ein Rückgriff auf entsprechende Darstellungen auf übergeordneter Ebene ermöglicht, diese Voraussetzungen zu erfüllen (vgl. Wulfert 2009).

3 Ansatz zur frühzeitigen Berücksichtigung und Effektivierung des Artenschutzes

3.1 Grundlegendes

Der im Folgenden präsentierte Ansatz zur Effektivierung des Vollzugs des Artenschutzes widmet sich der auf die Methode ausgerichteten Fragestellung, wie Flächen auf der gesamtstädtischen Ebene Berlins (FNP-Ebene) aus artenschutzrechtlicher Sicht bewertet werden können, um diesbezügliche Konflikte möglichst frühzeitig zu vermeiden und die Bebauungsplanung im Bedarfsfall dazu zu befähigen, in die Ausnahmelage hinein zu planen. Dieser Ansatz kann als Abschichtungsbeitrag für die saP auf der gesamtstädtischen Ebene Berlins fungieren.

Über diesen Ansatz wird ein Bezug zur (S)UP hergestellt, weil bei einer (S)UP die Auswirkungen eines Plans oder Programms u.a. auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten sind. Der Umweltbericht soll Angaben enthalten, die mit „zumutbarem Aufwand“ ermittelt werden können und die den „gegenwärtigen Wissensstand“ berücksichtigen (§ 14f. Abs. 2 Satz 2 UVPG). Dieser fordert ein, was an neuem Wissen vorhanden ist (Gassner 2006). Falls spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen vorliegen, kann für die Bewertung im Rahmen der (S)UP auf diese zurückgegriffen und die Synergieeffekte können genutzt werden.

Bislang ist noch nicht geklärt, wie das Schutzgut biologische Vielfalt bei Umweltprüfungen umfassend berücksichtigt werden kann. In der Praxis werden hauptsächlich artspezifische Bestandsaufnahmen herangezogen und mit Ziel- und Schlüsselarten und/oder Habitaten gearbeitet (Weiland 2010). In Berlin werden zudem die Schutzgebiete und die auf gesamtstädtischer Ebene konzipierte Biotopverbundplanung für 34 Zielarten (vgl. Kowarik et al. 2005) mit einbezogen. Ein Hinweis enthält die FFH-Richtlinie, wonach die Mitgliedstaaten die Pflege von Landschaftselementen, die „aufgrund ihrer linearen, fortlaufenden Struktur (z.B. Flüsse mit ihren Ufern oder herkömmliche Feldraine) oder ihrer Vernetzungsfunktion (z.B. Teiche oder Gehölze) für die Wanderung, die geographische Verbreitung und den genetischen Austausch wildlebender Arten wesentlich sind“ im Rahmen ihrer Landnutzungs- und Entwicklungspolitik berücksichtigen sollen (Art.10 FFH-RL). Grundsätzlich sollten auch die auf Plan-Ebene durchgeführten FFH-Verträglichkeitsprüfungen für die Bearbeitung des Schutzguts biologische Vielfalt im Rahmen der (S)UP genutzt werden, um den Aufwand zu reduzieren und die Effektivität zu steigern. Auch wenn es keine rechtlichen Verpflichtungen dazu gibt, die (S)UP mit der Plan-FFH-Verträglichkeitsprüfung integriert zu bearbeiten, so erfolgt dies z.T. in der Praxis anderer EU-Mitgliedstaaten (vgl. Aberdeen City Council 2008). Die Nutzung der Daten der Plan-FFH-Verträglichkeitsprüfung im Rahmen einer UP ist insbesondere deshalb möglich, weil beide Prüfungen die gleichen Ansprüche an den Maßstab der Daten stellen (vgl. Balla et al. 2009).

Daraus abgeleitet wird in Abschnitt 3.3 der Fragestellung nachgegangen, welche Artdaten in Berlin bereitgestellt werden können, so dass mit Hilfe und durch Anwendung des hier vorgestellten Ansatzes auch inhaltlich aussagekräftige Ergebnisse erzielbar sind. Hieraus werden Vorschläge abgeleitet, wie die Sammlung und Aufbereitung von Artdaten in Berlin verbessert werden kann, um den Vollzug der artenschutzrechtlichen Regulierungen zu effektivieren.

3.2 Methodischer Ansatz zur Effektivierung: SUPPORT

Aufgabe der Umweltprüfungen (SUP und UVP) ist es, frühzeitig Probleme mit den Anforderungen des Artenschutzes bei Eingriffsplanungen zu ermitteln und ggf. zu vermeiden. Den Umweltprüfungen wird eine Frühwarnfunktion zugeschrieben, da sie verhindern sollen, „sehenden Auges in Probleme auf der Zulassungsebene zu laufen“ (Herbert 2009).

Wie bereits erläutert, werden Artenschutzbelange i.d.R. bislang erst auf den unteren Ebenen mehrstufiger Planungsverfahren beachtet. Um sie jedoch bereits bei planerischen Weichenstellungen wie der Prüfung von Standortalternativen berücksichtigen zu können, müssen Informationen zu planungsrelevanten Arten und ihren Lebensräumen auf übergeordneter, gesamtstädtischer Ebene verfügbar sein. Nur so können sie z.B. in vorgelagerten Konfliktanalysen und der Ermittlung des Raumwiderstands bei der (S)UP berücksichtigt und der Vollzug der artenschutzrechtlichen Regelungen effektiviert werden.

Zur Bestimmung, welche der generell in einer saP zu betrachtenden Arten tatsächlich im Untersuchungsraum planungsrelevant sind, haben einige Bundesländer (z.B. Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen) Leitfäden veröffentlicht, in denen naturschutzfachlich begründete Auswahlkriterien zur Eingrenzung des Artenspektrums dargestellt werden. Die Eingrenzung erfolgt dabei nach zwei Gesichtspunkten:

1. Vorhandensein wesentlicher (Teil-)Lebensräume der betreffenden Art im jeweiligen Bundesland;

2. Gefährdungsgrad der Art bzw. dem rechtlichen Schutz (z.B. Art.4 Abs.2 VS-RL, Anh.I VS-RL).

Letzterem liegt die Annahme zugrunde, dass die ökologische Funktion der von einem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Lebensstätten der zu berücksichtigenden Arten bei ungefährdeten bzw. nicht seltenen Arten weiterhin erfüllt wird (Kaiser 2009). Die Ausnahme dieser Arten von einer saP ist insbesondere für europäische Vogelarten sinnvoll, da diese sämtliche wild lebende Vogelarten umfassen, die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten heimisch sind (Art.1 VS-RL). Hierzu zählen häufige und weit verbreitete Arten wie Amsel oder Haussperling. Bei diesen Arten kann davon ausgegangen werden, dass das Beschädigungs- und Störungsverbot durch Planungsverfahren im Regelfall nicht realisiert wird.

Zur Bestimmung der planungsrelevanten Arten in Berlin, von denen ein bestimmter Raumwiderstand ausgeht, liefert das informelle Strategische Planungs- und Entscheidungsinstrument SUPPORT einen Beitrag. Ein wesentliches Element von SUPPORT ist die Szenarien- und Alternativenanwendung, die eine strategische Prüfung geeigneter Standortalternativen und einer damit einhergehenden umfassenden Abschätzung von Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter im Sinne einer SUP räumlich abbilden kann. SUPPORT wird an der TU Berlin (FG Umweltprüfung und Umweltplanung, Prof. Dr. Köppel, und FG Geoinformationsverarbeitung in der Landschafts- und Umweltplanung, Prof. Dr. Kleinschmit) in Kooperation mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (SenStadt) entwickelt. Hierbei wird der in Vorarbeiten zur einheitlichen Darstellung des aktuellen Umweltzustands gemäß § 14g Abs.3 UVPG unter Berücksichtigung vorhandener Datengrundlagen des Landes Berlin erarbeitete Methodenrahmen für eine Umweltbewertung für die vorbereitende Bauleit- und Landschaftsplanung genutzt und aufgebaut. Im Rahmen einer UP zum FNP ist die Darstellung des aktuellen Umweltzustands erforderlich. Der Methodenrahmen beinhaltet unterschiedliche fachliche Aussagen und bereits existierende Bewertungen, z.B. des Berliner Umweltatlas und des Landschaftsprogramms für alle Schutzgüter nach UVPG und projiziert sie in eine gleich gestufte, fünfstufige Mantelskala (in Anlehnung an Bechmann & Hartlik 1996). Diese Mantelskala spiegelt die Abwägungsrelevanz des jeweiligen Umweltaspekts im Planungsprozess wider (vgl. hierzu Herberg et al. 2007, Köppel 2007, Welsch 2008). Dabei wird zum einen die Bewertung der fachlichen Bedeutung von bestimmten Schutzgütern und zum anderen die Bewertung der Relevanz für die Abwehr von Gefahren unterschieden. Letztere spielen nur im Zusammenhang mit dem Schutzgut Mensch, z.B. bei der Bewertung bestehender Lärmbelastungen eine Rolle.

Für die Bewertung des Vorkommens besonders und streng geschützter Arten liegen in Berlin derzeit nicht ausreichend vollständige, detaillierte und aktuelle Kartierergebnisse in digitaler Form vor (vgl. Abschnitt 3.3). Eine gesamtstädtische Aussage z.B. zur biologischen Vielfalt wird daher bislang aus flächendeckend verfügbaren Daten wie der Biotoptypenkartierung abgeleitet. Für bestimmte faunistische Artengruppen (z.B. Herpeto- und Avifauna) sind jedoch entsprechende flächendeckende digitale Geodaten verfügbar. Diese sind zwar nicht durchweg aktuell und vollständig, können aber für eine frühzeitige Einschätzung des Konfliktpotenzials für eine saP genutzt werden. Eine vollständige Erfassung ist nicht verhältnismäßig, weil es auch auf andere Weise möglich ist, Beeinträchtigungen zu erkennen und die Bedingungen zu prüfen, die erforderlich sind, um in eine Ausnahmelage hinein zu planen. Deshalb müssen in der saP nicht alle potenziell vorkommenden Artengruppen abgearbeitet werden (OVG Lüneburg 2009).

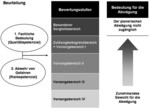

Im Rahmen von SUPPORT wurde ein beispielhafter Ansatz zur gesamtstädtischen Bewertung des Vorkommens besonders und streng geschützter Arten für die Stadt Berlin entwickelt (Köppel et al. 2009). Hauptintention ist die Entwicklung einer praktikablen und effektiven Methodik, mit der die Artenschutzregelungen für die gesamtstädtische Ebene operationalisiert und mithilfe des vorhandenen Informationsstands ein zielführender Artenschutz gewährleistet werden kann, indem die tatsächlich schützenswerten Artbestände frühzeitig identifiziert werden (vgl. Dolde 2008, Gassner 2008). Hierfür werden Arten hinsichtlich ihres rechtlichen Schutzstatus’ und ihres tatsächlichen Gefährdungsgrades nach Roter Liste Berlin (RL-B) gegenübergestellt und bewertet. Weil die Bestimmungen des Artenschutzes mit der Intention geschaffen wurden, der Gefährdung und dem Rückgang der einheimischen Arten Einhalt zu gebieten, ist es zielführend, das Spektrum aus solchen Arten zusammenzusetzen, die gleichzeitig in der RL enthalten sind (Gellermann & Schreiber 2007).

Der rechtliche Schutzstatus wird dabei in drei Schutzkategorien mit abnehmendem Schutzstatus untergliedert:

1. die „europarechtlich geschützten Arten“ und die Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (1) Nr.2 BNatSchG aufgeführt sind;

2. die streng geschützten Arten nach Anhang A EG-Artenschutz-Verordnung (EU-ArtSchV) und nach Anlage1, Spalte3 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV);

3. die (restlichen) besonders geschützten Arten nach Anlage1, Spalte2 BArtSchV und AnhangB EU-ArtSchV.

Die Gefährdung von Arten wird in drei Gefährdungskategorien mit abnehmender Bedeutung nach RL-B unterteilt:

1. Arten, die vom Aussterben bedroht (1), stark gefährdet (2) oder gefährdet (3) sind, für die eine Gefährdung anzunehmen ist (G) oder die in Berlin extrem selten vorkommen (R);

2. Arten, die bereits zurückgehen und auf die Vorwarnliste kommen (V);

3. Arten, die nicht bewertet bzw. Neozoen und Vermehrungsgäste (N) und als nicht gefährdet anzusehen (–) sind (vgl. Tab. 1).

Die rechtlichen Schutzkategorien und die Gefährdungskategorien werden in einer Verflechtungsmatrix gegenübergestellt, die zu einer Einstufung des Vorkommens von Arten entsprechend der Grundsystematik der fünfstufigen Mantelskala führt (vgl. Tab. 1). Die höchste Bedeutung kommt den Arten zu, die einem besonders strengen Schutzregime unterliegen und gleichzeitig in Berlin gefährdet oder extrem selten sind. Diese Arten werden dem Besonderen Sorgfaltsbereich (SB) zugeordnet (z.B. Rotbauchunke). Hinsichtlich des Artenschutzes kommt diesen Arten aus fachlicher Sicht eine besonders hohe Bedeutung zu und eine planerische Inanspruchnahme ist im Rahmen einer (bauleitplanerischen) Abwägung nicht ohne weiteres möglich. Europarechtlich geschützte Arten, die der Vorwarnliste der RL-B gelistet sind, werden dem Vorsorgebereich I (VB I) zugeordnet (z.B. Grünspecht). Flächen, auf denen diese Arten vorkommen, kommt eine hohe Bedeutung für den Artenschutz in Berlin und ein entsprechend hohes Gewicht in der planerischen Abwägung zu. Nach diesem Prinzip nimmt die fachliche Bedeutung von Arten mit abnehmendem Gefährdungsgrad und Schutzstatus ab. Demgemäß kommt den Arten, die nur besonders geschützt sind und gleichzeitig als nicht gefährdet () eingestuft werden (z.B. Grasfrosch), die geringste Bedeutung in der Stadt Berlin zu (VBIV).

Die Legende zu Tab.1 enthält planerische Abschichtungshinweise, die die Stufenbildung begründen. Die Abschichtungshinweise nehmen:

Bezug auf die Arten,

Bezug auf die Vermeidbarkeit durch die Durchführung von CEF-Maßnahmen (Ebene der Abwendungsmöglichkeit) und

Bezug auf die Kompensierbarkeit durch FCS-Maßnahmen (Ebene der Ausnahmeprüfung).

Der Artbezug wird anhand der Kriterien Gefährdungskategorie nach RL-B, rechtliche Schutzkategorie, Anpassungsfähigkeit, Störempfindlichkeit, (Im)Mobilität und Anforderungen an die Lebensstätten hergestellt.

Der Bezug auf die Vermeidbarkeit setzt auf der Ebene der Abwendungsmöglichkeiten an und wird anhand des Kriteriums der Realisierbarkeit von CEF-Maßnahmen operationalisiert. Weil CEF-Maßnahmen bereits zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein müssen, kommt auf vorgelagerter, kleinmaßstäbiger Ebene den Wiederherstellungszeiten von Biotoptypen als potenzieller Lebensraum entscheidende Bedeutung zu. Die hierfür verwendeten Bewertungsstufen sind dem „Verfahren zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Berlin“ (SenStadt 2004) entnommen.

Der Kompensationsbezug hingegen setzt auf der Ebene der Ausnahmeprüfung an und wird anhand des Kriteriums der Erforderlichkeit von FCS-Maßnahmen operationalisiert. Hierbei wird von der Grundannahme ausgegangen, dass das Erfordernis zur Durchführung von FCS-Maßnahmen umso größer ist, je wahrscheinlicher eine Ausnahmeprüfung ist. Es wird unterstellt, dass eine Ausnahmeprüfung in den Bereichen mit hohem Konfliktpotenzial (z.B. SB) wahrscheinlicher ist als in den Bereichen mit geringerem Konfliktpotenzial (VBII).

Im Vorsorgebereich III und IV wird kein Bezug zur Vermeidbarkeit und Kompensierbarkeit hergestellt, weil die Arten, die diese Bewertungsstufen zugeordnet werden, von den Verbotstatbeständen freigestellt werden. Die Folgenbewältigung wird für diese Arten im Rahmen der Eingriffsregelung und Umwelt(verträglichkeits)prüfung behandelt.

Mithilfe dieses Ansatzes werden die rechtliche und die fachliche Relevanz von Arten integriert berücksichtigt und die vorkommenden Arten der Stadt Berlin hinsichtlich ihrer fachlichen Bedeutung frühzeitig priorisiert. Der Aspekt der Frühzeitigkeit ist für das Planaufstellungsverfahren von besonderer Bedeutung, weil die artenschutzrechtlichen Belange immer beachtlich sind und nicht der bauleitplanerischen Abwägung unterliegen. Deshalb ist es wichtig, möglichst frühzeitig auch schon auf kleinmaßstäbiger Ebene zu ermitteln, ob in eine Ausnahmelage hineingeplant werden kann. Das erhöht die Effektivität der Planung.

Die Priorisierung stellt eine erste Stufe der Effektivierung dar, weil z.B. Arten, die ein effektives Fluchtverhalten aufweisen, die nicht auf wiederbesiedelbare Lebensstätten angewiesen sind, deren Populationen keine klare Trennung aufweisen und die über eine hochwirksame Vermehrungsstrategie verfügen bei weiteren Betrachtungen ausgeschlossen und die wirklich schützenswerten Arten identifiziert werden können. Tab.1 listet exemplarisch Arten auf und ermöglicht eine erste Einschätzung der aus artenschutzrechtlicher Sicht sensitiven Bereiche Berlins mit hohem Raumwiderstand und Konfliktpotenzial hinsichtlich des Schutz- und des Gefährdungsgrades.

Dieser Bewertungsansatz wurde mit den verfügbaren gesamtstädtischen Geodaten für die Artengruppen Avifauna und Herpetofauna bereits exemplarisch umgesetzt. Die digitalen Datengrundlagen zu den erfassten Artengruppen liegen für die Avifauna als Punktdaten und für Amphibien und Reptilien als 333 x 333-m-Rasterdaten vor. Da für die gesamtstädtische Bewertung des Vorkommens besonders geschützter Arten eine flächige Aussage getroffen werden soll, wurden vorerst die punktuellen und rasterbasierten Informationen zu Artenvorkommen mithilfe eines Geoinformationssystems (GIS) per Überlagerung und räumlicher Abfrage in die Biotoptypenkartierung integriert (vgl. Abb.3). Derzeit umfasst die Bewertungskarte bekannte Vorkommen von Anhang-IV-Arten der Herpetofauna und 70 der in Berlin selteneren Arten der VS-RL. Zur vollständigen Einschätzung des tatsächlichen Konfliktpotenzials bestimmter Flächen auf gesamtstädtischer Ebene bedarf es einer homogenen Datenstruktur, wie sie unter 3.3 erläutert wird. Abb.3 verdeutlicht exemplarisch anhand der vorhandenen Daten die zugrunde liegende Methode.

Um unüberwindbare Konflikte bereits auf übergeordneter Planungsebene zu identifizieren und Lösungsvorschläge umfassend entwickeln zu können, bedarf es u.a. der Kenntnis, für welche Arten ein Vorkommen bekannt oder zu vermuten ist. Diesbezüglich ermöglicht die Bewertungskarte, sich erste Kenntnisse darüber zu verschaffen, welche Bereiche als potenziell konfliktreich eingestuft werden können, wenn die Informationen zu den geplanten Vorhaben mit den Vorkommensbereichen der Arten überlagert werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Bewertung nur für Bereiche mit vorhandenen faunistischen Untersuchungen zu einem bestimmten Zeitraum durchgeführt werden kann. Die unbewerteten weißen Flächen sind dementsprechend nicht als Raum ohne naturschutzfachlich bedeutsame Arten fehlzuinterpretieren. Der Ansatz schließt Geländebegehungen und -kartierungen im konkreten Planfall auf Ebene des B-Plans nicht aus.

Ein besonderes Augenmerk sollte darauf gerichtet werden, Interessenskonflikte mit Vorkommen, für die im späteren B-Plan-Verfahren eventuell keine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG bewirkt werden können (so genannte verfahrenskritische Vorkommen), aufzuzeigen bzw. durch die Wahl von Alternativen zu vermeiden. Auch wenn sich keine Alternative anbietet, kann die Bewertungskarte für die Prüfung der Voraussetzungen einer Ausnahme herangezogen werden. Denn sie kann ggf. verdeutlichen, dass zumutbare Alternativen nicht gegeben sind. Bei konkreteren Flächengesuchen sind detailliertere Informationen (z.B. Teilgebietskartierungen der Bezirke) zur Rückversicherung heranzuziehen. Ebenso kann die Bewertungskarte genutzt werden, um die Bereiche in der Stadt zu identifizieren, in denen von der Aufstellung von „Bebauungsplänen der Innenentwicklung“ nach § 13a BauGB abgesehen werden sollte (z.B. in hot spots). Durch den mit diesem Plan- bzw. Verfahrenstyp einhergehenden Wegfall der UP kommt einer vorausschauenden Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Aspekte, wie mit dem vorgestellten Ansatz vorgestellt, eine große Bedeutung zu.

Um valide Aussagen zur potenziellen Beeinträchtigung von Arten auf gesamtstädtischer Ebene treffen zu können, bedarf es einer inhaltlich und technisch homogenen Datensituation, wie sie im Folgenden beschrieben wird. Neben möglichst aktuellen und vollständigen Aussagen zu Vorkommen der planungsrelevanten Arten in Berlin mit flächenscharfen Abgrenzungen ihrer Lebensräume sind auch Aussagen zu Gebieten mit lückenhafter Datenlage hilfreich.

3.3 Homogenisierung artbezogener Daten als Voraussetzung für die Effektivierung des Vollzugs

Die hier vorgestellten datenbezogenen Voraussetzungen für eine Effektivierung des Vollzugs im Rahmen einer saP basieren auf den Ergebnissen einer Machbarkeitsstudie (Heink et al. 2009), die ebenfalls an der TU erstellt wurde (FG für Geoinformationsverarbeitung in der Landschafts- und Umweltplanung, Prof. Dr. Kleinschmit, und FG Ökosystemkunde/Pflanzenökologie, Prof. Dr. Kowarik). Hauptanliegen der Untersuchungen war die Entwicklung eines Konzepts zur Schaffung einer homogenisierten Datenstruktur im Artenschutz.

Die Verfügbarkeit und die Nutzbarkeit von Artdaten sind in Berlin durch verschiedene Faktoren eingeschränkt bzw. nicht gegeben. Der Vollzug der artenschutzrechtlichen Regelungen wird durch den Mangel an aktuellen und genauen Informationen über das Vorkommen relevanter Arten erschwert, so dass eine fachlich fundierte Bewertung potenzieller Konflikte oftmals mit hohen Bürokratiekosten verbunden ist.

Mit dem Fachinformationssystem Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege (FINAL) verfügt Berlin über einen zentralen Datenbestand mit Artinformationen, der von SenStadt verwaltet wird. Artbezogene Daten aus unterschiedlichen Quellen wurden seit 2001 in unregelmäßigen Zeitabschnitten für einzelne Artengruppen eingegeben, sodass der FINAL-Artdatenbestand derzeit etwa 20 300 Datensätze unterschiedlich detailliert umfasst. Nur ein Teil der in Gutachten vorhandenen Daten (z.B. Schutzwürdigkeitsgutachten, Pflege- und Entwicklungspläne) wurde dabei in FINAL aufgenommen. Viele weitere artbezogene Daten, die bei SenStadt und diversen anderen Stellen (Bezirksämter, Naturschutzverbände etc.) erhoben wurden, werden größtenteils analog verwaltet. Diese Daten sind nicht zentral zusammengeführt oder dokumentiert, so dass sie nur zum Teil nutzbar sind. Weil die meisten Daten als Textdateien oder analoge Gutachten vorliegen, ist eine einfache Übertragung der Daten in FINAL ausgeschlossen. Eine flächendeckend einheitliche Datendichte liegt somit für die meisten Artengruppen Berlins nicht vor. Eine valide Bewertung der Gesamtsituation der Verbreitung von Arten auf gesamtstädtischer Ebene ist daher für viele Artengruppen nicht möglich.

Aus den z.T. sehr ausführlichen Dokumentationen von Artvorkommen in analogen Gutachten müssten für weitere Verwendungen die relevanten Informationen erst aufwendig manuell extrahiert werden. Für die digitale Erfassung von Artdaten werden verschiedene Kalkulations- oder Datenbankprogramme (z.B. MS Excel/Access), spezielle Arterfassungsprogramme (z.B. WinArt, Insectis, MultibaseCS) oder GIS-Systeme (für Berlin YADE-GIS und ArcView) genutzt. Aufgrund der Vielfalt an Dateiformaten ist eine Weiterverarbeitung der Daten im eigenen System und die Einbindung in automatisierte Auswertungsprozesse oft nur mit hohem Anpassungsaufwand möglich. Zudem ist der Fundort einer Art häufig nur verbal beschrieben, ohne dass standardisierte Ortslisten zugrunde liegen. Darstellungen in einem GIS oder systematische Auswertungen nach Fundorten sind hierdurch nicht möglich. Teilweise beziehen sich Aussagen zu Arten auf ein sehr großes Gebiet (z.B. Verwaltungseinheit, TK25-Blatt), weshalb der tatsächliche Fundort bzw. Lebensraum der Art nicht bekannt ist und konkrete Aussagen zu möglichen Beeinträchtigungen nicht gemacht werden können.

Die Erfassung von Arten erfolgt vorwiegend für ausgewählte Gebiete im Rahmen von bestimmten Projekten, durch ehrenamtlich Tätige je nach Interessens- oder Wohngebiet oder durch Zufallsbeobachtungen interessierter Einzelpersonen. Akteure bei der Erfassung von Artdaten sind neben den Behörden auch ehrenamtlich tätige Vereine, Verbände und Privatpersonen. Selten werden deren Datenbestände öffentlich dokumentiert, so dass ein großes Informationsdefizit über tatsächlich vorliegende Daten besteht. Diese Akteure sollten die von ihnen erhobenen Daten bspw. gegen Aufwandsentschädigung zur Verfügung stellen. Wie Heink & Fischer (2009) belegen, können Daten ehrenamtlicher Naturschützer qualitativ hochwertig sein und eine Basis für Naturschutzaufgaben darstellen.

Es stellt sich daher die Frage, wie die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der erhobenen Daten verbessert werden können, so dass sie als Datenbasis für den vorgestellten Ansatz zur Effektivierung des Vollzugs fungieren können. Um eine effiziente Nutzung von artbezogenen Informationen im Rahmen von Plan- und Genehmigungsverfahren zu gewährleisten, ist für Berlin eine Zusammenführung der Daten verschiedener Quellen in einem zentralen Datenbestand mit einheitlicher inhaltlicher und technischer Struktur geplant. In anderen Bundesländern ist dieser Prozess bereits abgeschlossen, die vorhandenen Systeme im Praxiseinsatz erprobt (z.B. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen). Durch die Einbindung der Daten möglichst vieler Erfassergruppen soll eine maximale Aktualität und eine größtmögliche Flächendeckung mit Artinformationen erreicht werden. Recherchen nach artbezogenen Daten werden dadurch zeiteffektiver und kostengünstiger; in Planungen kann der tatsächlich vorhandene Informationsstand berücksichtigt werden. Durch die einheitliche Strukturierung der Daten sowie einem einheitlichen technischen Standard ist die Einbindung der Daten in automatisierte Auswertungstools, wie z.B. bei SUPPORT, problemlos möglich.

Für räumliche Abfragen und Analysen, wie z.B. die Überlagerung und Verschneidung mit weiteren naturschutzfachlich relevanten Daten, ist eine Anbindung an ein GIS und die Haltung der Artinformationen mit explizitem Raumbezug notwendig. Deshalb sollen Artdaten ausschließlich digital erfasst und die Lage des Fundortes durch Angabe von Koordinatenpunkten oder Digitalisierung von Geodaten verortet werden. Um die Interoperabilität der erfassten Daten mit der zentralen Datenbank zu gewährleisten, werden die Erfassungsbögen in technische Dateivorlagen umgesetzt oder Schnittstellen zu bereits erwähnten Erfassungsprogrammen entwickelt. Auch die Ausgabe von mobilen Erfassungsgeräten oder die Eingabe von Daten über eine Internetplattform wären denkbar. Einige Verbände nutzen bereits diese Möglichkeit, um die Beobachtungen ihrer Mitglieder und weiterer interessierter Einzelpersonen zu sammeln (z.B. http://www.labboa.de ). Neben technischen und inhaltlichen Anforderungen an eine homogenisierte Datenstruktur für den Berliner Artenschutz ist eine wesentliche Vorraussetzung, dass Anreize für ehrenamtliche Erfasser geschaffen werden, ihre Daten für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bereitzustellen.

4 Diskussion

Zunächst kann zusammengefasst werden, dass im Wesentlichen vier Faktoren die Effektivierung des Vollzugs im besonderen Artenschutz erschweren. An erster Stelle sei diesbezüglich betont, dass der rechtliche Schutzstatus und die reale Gefährdung nicht immer korrelieren. Eine weitere Erschwernis ist in der sehr hohen Regelungsdichte der Belange des Artenschutzes zu sehen. Zudem hemmen der Mehrebenen-Bezug der saP sowie der Mangel an aktuellen, flächendeckenden Daten zu planungsrelevanten Arten die Effektivierungsversuche.

Die in Abschnitt 3.2 vorgestellte Methode zur gesamtstädtischen Bewertung zum Vorkommen besonders und streng geschützter Arten ist ein erster Ansatz zur Abschichtung und frühzeitigen, effektiven Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange auf kleinmaßstäbiger Ebene, die auch dem „Better Regulation“-Aspekt der Vereinfachung im Sinne der Mandelkern-Gruppe entspricht. Es werden der rechtliche Schutzstatus und der reale Gefährdungsgrad bestimmter Arten in Beziehung gesetzt und auf Grundlage dessen unterschiedlich priorisiert (vgl. Tab.1).

Die Debatte um diesen Ansatz ist noch nicht zu Ende geführt, da diesem Ansatz in Bezug auf die Abwendungsmöglichkeiten Kriterien der Biotoptypen zu Grunde gelegt sind. Teilweise wird jedoch gefordert, ausschließlich auf artbezogenen Kriterien abzustellen. Folgerichtig müssten dann die Kriterien der „Vermeidbarkeit“ (CEF-Maßnahmen) auf die Arten abstellen und nicht auf die Wiederherstellbarkeit der Biotoptypen. So sind bspw. Ameisenbläulinge an den Biotoptyp Grünland gebunden, dessen Wiederherstellbarkeit kurzfristig möglich ist. Jedoch muss dieses Grünland einer bestimmten Nutzung unterzogen werden, um gleichermaßen die Wirtspflanze Wiesenknopf und die zur Larvalentwicklung der Falter notwendigen Ameisenvölker als Entwicklungsstätten für Ameisenbläulinge zu gestalten. Demzufolge wäre nicht nur die Wie

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.