Ökologische Schwellenwerte in Bergmischwäldern als Basis für forstliche Naturschutzkonzepte

Abstracts

Das Fehlen konkreter Schwellenwerte für Naturschutzkonzepte in Bergmischwäldern war Ausgangspunkt für das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt finanzierte Projekt „Ökologische Schlüsselwerte in Bergmischwäldern als Grundlage für eine ökologisch nachhaltige Forstwirtschaft“, das im Nationalpark Bayerischer Wald zwischen 2007 und 2010 durchgeführt wurde. Die wesentlichen Produkte des Projektes sind Empfehlungen für naturschutzwirksame forstliche Maßnahmen auf Bestandsebene sowie auf der übergeordneten Planungsebene ökologische Schwellenwerte und deren Umsetzung in betriebliche Naturschutzkonzepte. Dieser Artikel skizziert die Grundlagen und Abläufe des letzten Punktes. Auf Basis der Forstinventurdaten wurden die aus dem Projekt resultierenden ökologischen Schwellenwerte in ein naturschutzfachliches Konzept umgewandelt. Dazu mussten die Inventur-Punktdaten interpoliert werden, um flächige Informationen zu ökologischen Schlüsselwerten zu erhalten. Darauf basierend wurden die errechneten Schwellenwerte genutzt, um die in flächige Informationen umgewandelten Punktdaten aus Naturschutzsicht zu kategorisieren. Auf Grundlage dieser Kategorisierung konnten naturschutzfachliche Handlungsempfehlungen auf betrieblicher Ebene abgeleitet werden. Der Ansatz zeigt, wie man selbst in Betrieben mit sehr hohem naturschutzfachlichen Potenzial über die Schwellenwerte zu einer flächendifferenzierten Naturschutzplanung kommen kann.

Ecological Threshold Values in Mixed Montane Forests as Base for Nature Conservation Concepts in Forests

The absence of precise threshold values for conservation concepts in mixed montane forests was starting point of the project “Ecological Key Values in Mixed Montane Forests as Basis for Sustainable Forestry“. The study was accomplished in the Bavarian Forest National Park from 2007 to 2010 and financed by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Substantial results of the project are recommendations for measures on the forest stand level. On the superordinate planning level the main output were ecological threshold values and their application in management concepts. The paper outlines the basic principles and operations of the latter. The ecological threshold values resulting from the project were converted into a conservation concept on the basis of forest inventory data. To reach this target the point data of the inventory had to be interpolated in order to receive laminar data. These laminar data were classified by means of calculated threshold values. This classification allowed to derive recommendations for conservation activities on an operational level.

The approach shows that even in areas with a very high conservation potential threshold values may be used to develop a sophisticated conservation concept for mixed montane forests.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Trotz der großen naturschutzfachlichen Bedeutung, die Bergmischwälder in Mitteleuropa haben, existieren wenige konkrete naturschutzrelevante Schwellenwerte und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen für diesen Lebensraum. Mittlerweile stehen jedoch statistische Methoden zur Verfügung, um aus einer Fülle von Umwelt- und Bestandsdaten die wichtigsten Schlüssel- und Schwellenwerte für das Vorkommen naturschutzfachlich relevanter Arten und Artengruppen zu errechnen (Hothorn & Lausen 2003, Hothorn et al. 2006, Hothorn & Zeileis 2008, Lausen & Schumacher 1992). Diese können Förstern in Wirtschaftswäldern allgemeingültige Zielgrößen liefern (z.B. Bestandsalter oder Totholzmengen), die ein Wirtschaften erlauben, ohne die wesentlichen Naturschutzbelange zu verletzen (z.B. Bütler et al. 2004, Moning et al. 2009, 2010, Müller & Hothorn 2004, Müller & Bussler 2008).

Fehlende Schlüssel- und Schwellenwerte (siehe Definition in der Infobox) sind generell ein großes Defizit bei der Erstellung von Naturschutzkonzepten. Wo immer sie aber bisher eingesetzt wurden, haben sie sich als erfolgreiches Planungsinstrument erwiesen (Villard & Jonsson 2009). Bisher existiert kein überregionales, die Naturschutzziele integrierendes Bewirtschaftungskonzept für Bergmischwälder. Der Hauptgrund liegt darin, dass von naturschutzfachlicher Seite konkrete Vorstellungen über Mindestanforderungen in der Regel nicht vorhanden sind. Dabei sind in der Zone der Bergmischwälder großflächig Schutzgebiete ausgewiesenen (z.B. Natura 2000), in denen größtenteils weiterhin eine Bewirtschaftung allerdings mit besonderem Augenmerk auf die Naturschutzbelange stattfindet (Ammer 1992, Müller-Kröhling et al. 2004, Neft 2006).

Um diese Wissenslücke zu schließen, wurde das durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderte Projekt „Ökologische Schlüsselwerte in Bergmischwäldern als Grundlage für eine ökologisch nachhaltige Forstwirtschaft“ im Nationalpark Bayerischer Wald initiiert (im Folgenden kurz als „DBU-Bergmischwaldprojekt“ bezeichnet). Dieses Projekt liefert Beiträge zum Naturschutz in bewirtschafteten Bergmischwäldern auf der Ebene der übergeordneten Forstbetriebsplanung und Empfehlungen für die Berücksichtigung bei der waldbaulichen Behandlung von Beständen (Abb. 1).

2 Schwellenwerte als Naturschutzziele

Ein Großteil der aus Naturschutzsicht bedeutenden waldbewohnenden Arten hängt von einer jeweils spezifischen Ausprägung bestimmter Waldstrukturen ab (Berg et al. 1994). Daraus ergibt sich, dass die Beschreibung und Quantifizierung dieser Strukturen bei jeglichen Zielsetzungsprozessen berücksichtigt werden müssen (Bütler et al. 2004, Penttilä et al. 2004). Dies führte dazu, dass Schwellenwerte während der letzten zehn Jahre auch international zu einem wirksamen Schutzinstrument wurden (Villard & Jonsson 2009). Ihre Naturschutz-bezogene Anwendung birgt jedoch einige Probleme. Schutzziele, die für einzelne Arten oder Artengruppen definiert werden, müssen nicht zwangsläufig sinnvoll für die gesamte Naturschutz-bedeutsame Artengemeinschaft eines Systems sein. Indem man Schwellenwerte aus verschiedenen Untersuchungsgebieten und zu verschiedenen Arten und Artengruppen eines Schlüsselwertes, wie beispielsweise Totholzmengen, sammelt, lässt sich demonstrieren, ob ein bestimmter Schwellenwert nur für ein spezifisches Gebiet oder eine Art gültig ist oder aber verallgemeinert werden kann (Müller & Bütler in Vorbereitung).

Auch der Charakter eines plötzlichen Abundanzwechsels der Zielarten oder einer Zielartengruppe entlang eines Umweltgradienten muss um einen Schwellenwert herum gegeben sein, um Schwellenwerte sinnvoll anwenden zu können. Zwar lassen sich auch Schwellenwerte berechnen, die auf graduellen – also linearen – Zusammenhängen basieren, jedoch spiegeln sie keine wirklich ökologisch wirksame Schwelle wider (Guenette & Villard 2005, Lindenmayer et al. 2005, Muradian 2001, Ranius & Fahrig 2006). Mit der Berechnung von Konfidenzintervallen zu den Schwellenwerten kann man dieser Problematik ein Stück weit begegnen, da man mit ihnen den Charakter der Schwellenwerte beschreibt.

Die Identifikation von Schwellenwerten soll das lokale oder regionale Aussterben von Arten verhindern. Ist der Schwellenwert unterschritten, steht der entsprechende Schlüsselwert nicht mehr in ausreichender Ausprägung zur Verfügung, die entsprechende Art stirbt mit immer größerer Wahrscheinlichkeit aus. Schwellenwerte markieren also die unakzeptable Schwelle der Habitatbeeinträchtigung, sie sollten nicht als maximal akzeptierbare Niveaus der Habitat-Degradation verstanden werden (Lindenmayer & Luck 2005, Radford et al. 2005, Ranius & Fahrig 2006). In mitteleuropäischen Wirtschaftswäldern liegen Schlüsselwerte wie Totholzmengen und Waldalter fast immer unter den kritischen Schwellenwerten, die sich für Zielarten im Waldnaturschutz ermitteln lassen. Schwellenwerte liefern hier einen Richtwert, den es auf möglichst großer Fläche zu überschreiten gilt. Grundsätzlich sollte man Schwellenwerte nicht als fixe Naturgesetze, sondern als den derzeitigen Stand des Wissens interpretieren.

3 Herleitung und Definition der Schwellenwerte für den Bergmischwald

Grundlage der Analysen des DBU-Bergmischwald-Projektes waren 293 Probeflächen, die im Nationalpark Bayerischer Wald eingerichtet wurden (Bässler et al. 2008). Auf den Probeflächen wurden möglichst viele (n = 24) und möglichst vollständige Artengruppen untersucht (Bässler et al. 2008, Moning & Müller 2008, Moning & Müller 2009, Moning et al. 2009, 2010). Eine zusammenfassende Darstellung findet sich in Tab. 1. Daneben wurden zeitgleich und auf denselben Flächen zahlreiche Umweltparameter (n = 28) wie Höhenlage, Klimaparameter, Waldstruktur und Bodeneigenschaften erhoben, gemessen oder modelliert, so dass sich das Auftreten der untersuchten Arten und Artengruppen mit den entscheidenden Umweltvariablen verschneiden ließ (Bässler et al. 2008). Daraus resultierte eine Reihe ökologischer Schlüsselwerte und Schwellenwerte, die durch Werte aus der Literatur ergänzt werden konnten. Die wichtigsten Schwellenwerte sind nach den Schlüsselwerten gegliedert in Tab. 1 dargestellt.

4 Repräsentativität und Übertragbarkeit der Ergebnisse

Der Nationalpark Bayerischer Wald bietet für die Forschung an Schlüssel- und Schwellenwerten in Bergmischwäldern günstige Rahmenbedingungen, und zwar aus folgenden Gründen:

1. Er bildet einen repräsentativen Ausschnitt des Bergmischwaldes in Mitteleuropa (240 km²) entlang eines langen Höhengradienten von rund 800 Höhenmetern (von 655 m bis 1 420 m NN) und in verschiedensten Ausprägungen (Bodentypen, Borkenkäferbefall unterschiedlicher Intensität usw.).

2. Auch seit Jahrhunderten ungenutzte Bestände stehen für Untersuchungen zur Verfügung.

3. Das Gebiet ist groß genug, um räumlich unabhängige und somit statistisch belastbare und auf größere Regionen übertragbare Ergebnisse zu erzielen.

Bei dem Versuchsdesign wurde besonders darauf geachtet, dass sich die weiten Umweltgradienten statistisch repräsentativ in der Flächenauswahl wiederfinden. Dies gilt auch für komplexe Einflussgrößen wie die Nutzungsintensität. So lagen zwei der Transekte im Altpark und zwei im Erweiterungsgebiet des Nationalparks. Während die Forschungsflächen im Altpark der unbeeinflussten Entwicklung unterliegen, findet im Erweiterungsgebiet auf Teilen der untersuchten Flächen noch ein Borkenkäfermanagement statt, so dass die Probeflächen sowohl noch beeinflusste als auch seit Jahrhunderten kaum beeinflusste Bestände umfassen (Bässler et al. 2008). Diese Bestände sind in Altersstruktur und Totholzausstattung den angrenzenden Wirtschaftswäldern der Bayerischen Staatsforsten vergleichbar.

Reine Wirtschaftswälder sind für die Untersuchung unserer Fragestellung wenig geeignet, da in ihnen die vollständigen Gradienten (Totholzmengen von wenigen bis hunderten Festmeter je ha, Waldalter > 300 Jahre usw.) nur sehr kleinräumig vorhanden sind und somit einige kritische Schwellenwerte nur auf kleiner Fläche überschritten werden. Für bestimmte Schlüsselwerte wie hohe Totholzmengen fehlt in Wirtschaftswäldern die für statistische Analysen ausreichende Anzahl an Probeflächen.

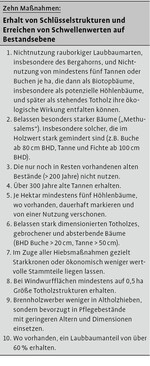

Die in diesem Projekt realisierte Untersuchung möglichst vieler Artengruppen sichert eine Art Kreuzvalidierung der ermittelten Schwellenwerte, die möglichst belastbar für das ganze Ökosystem Bergmischwald gelten sollen. In den meisten Fällen ist es nicht ausreichend, für einen Schlüsselwert nur einen Schwellenwert für weitere Konzepte zugrunde zu legen. Totholzmengen-Schwellenwerte (Abb. 2) sind ein typisches Beispiel für die Streuung der Werte, wenn verschiedene Artengruppen und Regionen betrachtet werden.

Der einzelne Wert allein gibt keine verlässliche Richtgröße für Naturschutzziele, wenn man ganze Artengemeinschaften oder Ökosysteme im Visier hat. Die Werte der Totholzmengen kulminieren in einem Bereich zwischen 30 und 60 m³/ha. Zwar lassen sich auch Werte finden, die deutlich höher liegen (beispielsweise für Flechten), jedoch bietet der Bereich 30 bis 60 m³ Totholz/ha eine solide Grundlage für eine für viele Artengruppen wirksame Zielgröße in der Forstwirtschaft. Als Grundlage für ein Naturschutzkonzept für bewirtschaftete Bergmischwälder wurden die Schwellenwerte in dem vorliegenden Projekt deshalb aus der Perspektive möglichst verschiedener Artengruppen und möglichst vieler Bergmischwaldregionen (Literatur) definiert (Tab. 1).

5 Umsetzung der Schwellenwerte in ein betriebliches Naturschutzkonzept

Viele der aus dem Projekt resultierenden Schwellenwerte liegen weit über dem Flächendurchschnitt der meisten Betriebe im Bergmischwaldbereich. Diese auf ganzer Fläche in einem ökonomisch orientierten Forstbetrieb zu überschreiten, kommt als Ziel demnach nicht in Frage. Die Schwellenwerte lassen sich vielmehr zur Identifikation der naturschutzfachlichen „Hotspots“ sowie weiterer Flächen, in denen vorrangig Naturschutzziele verfolgt werden sollen, innerhalb der Gesamtbetriebsfläche verwenden.

Forstinventurdaten bieten hier eine hervorragende Grundlage, um Schwellenwerte in flächige Naturschutzkonzepte umzusetzen. Sie sind überregional flächig verfügbar, wurden bislang jedoch erst wenig für naturschutzfachliche Anwendungen genutzt (z.B. Müller et al. 2009). Obwohl Forstinventurdaten aus einem groben Raster bestehen (die Entfernung zwischen den Stichprobepunkten beträgt 100 bis 200 m) können sie für betriebliche Gesamtkonzeptionen (Durchschnitt Betriebsfläche von 41 Forstbetrieben der Bayerischen Staatsforsten (reine Waldfläche): 17500 ha) eine ausreichend genaue Übersicht liefern.

In dem DBU-Bergmischwaldprojekt wurden die Schwellenwerte (Tab. 1) auf Basis der Inventurdaten in ein Naturschutzkonzept für Bergmischwald-dominierte Betriebe exemplarisch umgesetzt. Dazu musste in einem ersten Schritt aus den Inventurpunkt-Daten eine flächige Information erstellt werden. Zu diesem Zweck wurde das so genannte Kriging-Verfahren angewendet, bei dem Inventur-Punktdaten auf die Fläche interpoliert werden (siehe Infobox).

Das Kriging-Verfahren liefert für die einzelnen Schlüsselwerte flächige und stufenlose Daten. Diese wurden dann gemäß den Schwellenwerten klassifiziert (Tab. 2), so dass sich folgende Flächenkategorien abbilden lassen (Tab. 3):

1. Flächen, in denen die Schwellenwerte überschritten sind;

2. Flächen, in denen nur Teile der Schwellenwerte überschritten sind;

3. Flächen, in denen keiner der Schwellenwerte überschritten ist.

Auf diesen Flächenkategorien basierend konnten Handlungsempfehlungen abgeleitet werden (Schritt 3, Tab. 3). Flächen der Kategorie 1 sind naturschutzfachliche Kernflächen. In ihnen steht der Erhalt der Qualität der vorliegenden Schwellenwerte im Vordergrund. Flächen der Kategorie 2 sind Entwicklungsflächen. In ihnen wird das Überschreiten der Schwellenwerte angestrebt. Dabei sollte insbesondere in Beständen mit einem verhältnismäßig hohen Bestandsalter ab rund 140 Jahren angestrebt werden, mindestens 30 m³ Totholz je ha zu erreichen. Diese Bestände bieten eine große Nischenvielfalt, die durch die alten Bäume entsteht. Im Zusammenhang mit hohen Totholzmengen können sie Lebensraum gerade für hoch spezialisierte Tier- und Pflanzengruppen bieten.

Flächen der Kategorie 3 sind schließlich ökonomische Vorrangflächen. Dies soll nicht bedeuten, dass dort langfristig nicht auf naturnähere Waldbestände hingearbeitet werden soll (z.B. Laubholzeinbringung in Fichtenreinbeständen, Entwicklung von Biotopbäumen, Erhalt und Markierung von Höhlenbäumen). Der Gesamtablauf des skizzierten Verfahrens ist in Tab. 3 schematisch dargestellt.

Auf Basis der naturschutzfachlichen Kernflächen und der Entwicklungsflächen können auch Empfehlungen für die Etablierung von Habitatkorridoren abgeleitet werden, denn wenn naturschutzfachlich wertvolle Flächen von anspruchsvollen Arten besiedelt werden sollen, müssen sie durch Korridore vernetzt sein. Dazu bieten sich vor allem die Flächen der Kategorie 2 an, soweit diese zwischen Flächen der Kategorie 1 vorhanden sind. Neben dem Anstreben der Schwellenwerte lässt sich die Vernetzung auch durch weitere Einzelmaßnahmen verbessern, z.B. den Erhalt oder die Schaffung von Biotopbäumen oder den Erhalt und die Verbesserung bachbegleitender Baumbestände, die meist baumarten- und totholzreicher als die Durchschnittsbestände sind.

Die Umsetzung der Schwellenwerte in ein Naturschutzkonzept lässt sich in die laufende Forsteinrichtung integrieren, die Grundlage für die zukünftige Behandlung der Waldflächen ist. Dabei bietet die kartografische Darstellung der Schwellenwerte und Flächenkategorien den Vorteil, dass sich im Rahmen der fortlaufenden Forstinventur nachvollziehen lässt, ob sie berücksichtigt bzw. umgesetzt wurden, was sich anderweitig bei flächig angewandten Naturschutzkonzepten nicht immer feststellen lässt. Das Verfahren kann jederzeit mit neuen Variablen (bei neuem Wissenszuwachs) ergänzt werden; ebenso können in einer Region nicht relevante Variablen fortgelassen werden. Daneben kann auf diese Weise erstmals ein objektives Controlling von Naturschutzbelangen in die allgemeine Betriebsplanung integriert werden.

Die bisherigen Erfahrungen aus der Anwendung des vorgestellten Verfahrens in drei Forstbetrieben der Bayerischen Staatsforsten zeigt, dass man selbst in Betrieben mit sehr hohem naturschutzfachlichen Potenzial über die Schwellenwerte zu einer flächendifferenzierten Planung kommen kann, wo vorher noch das „Schreckgespenst“ einer durch flächenhaften Naturschutz unmöglichen Nutzung im Raum stand.

Über das skizzierte Verfahren hinaus finden die ermittelten Schwellenwerte Eingang in das Naturschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten (BaySF 2009). Insbesondere Alters- und Totholzschwellenwerte wurden bislang berücksichtigt. Details unter http://www.baysf.de/uploads/media/Naturschutzkonzept_Bayerische_Staatsforsten.pdf.

6 Vom Generellen ins Detail

Das in Tab. 3 zusammengefasste Verfahren bietet der betrieblichen Planung die Möglichkeit der betriebsweisen Integration von Naturschutzbelangen. Es ist aber notwendig, dass alle im Wald bei der Holzeinschlagsplanung Beteiligten in der Lage sind, die wichtigsten naturschutzfachlichen Strukturen in ihrer Bedeutung einschätzen zu können. Dabei spielt der Erhalt von Schlüsselstrukturen eine herausragende Rolle (siehe Infokasten). Für Bergmischwälder liefert das DBU-Bergmischwaldprojekt dazu eine anschauliche Zusammenfassung die diese Vielfalt an Details für Forstpraktiker aufbereitet hat und als Schulungsgrundlage dienen kann (Moning et al. 2010).

Literatur

Ammer, U. (1991): Konsequenzen aus den Ergebnissen der Totholzforschung für die forstliche Praxis. Eur. J. Forest Res. 110, 149-157.

– (1992): Naturschutzstrategien im Wirtschaftswald. Forstwiss. Cbl. 111, 255-265.

Bässler, C., Förster, B., Moning, C., Müller, J. (2008): The BIOKLIM Project: Biodiversity research between climate change and wilding in a temperate montane forest – The conceptual framework. Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz 7, 21-33.

Bayerische Staatsforsten (2009): Naturschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten. Regensburg, 16 S.

Berg, A., Ehnström, B., Gustafsson, L. (1994): Threatened plant, animal, and fungus species in Swedish forests – distribution and habitat associations. Conserv. Biol. 8, 718-731.

Bütler, R., Angelstam, P., Ekelund, P., Schlaepfer, R. (2004): Dead wood threshold values for the Three-toed Woodpecker presence in boreal and sub-Alpine forest. Biol. Conserv. 119 (3), 305-318.

Christensen, M., Hahn, K., Mountford, E.P., Odor, P., Standovar, T., Rozenbergar, D., Diaci, J., Wijdeven, S., Meyer, P., Winter, S., Vrska, T. (2005): Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. Forest Ecology and Management 210, 267-282.

Erdmann, M., Wilke, H. (1997): Quantitative und qualitative Totholzerfassung in Buchenwirtschaftswäldern. Eur. J. Forest Res. 116, 16-28.

Frank, G. (2002) Brutzeitliche Einnischung des Weißrückenspechtes Dendrocopos leucotos im Vergleich zum Buntspecht Dendrocopos major in montanen Mischwäldern der nördlichen Kalkalpen. Vogelwelt 123, 225-239.

Guenette, J.-S., Villard, M.-A. (2005): Thresholds in forest bird response to habitat alteration as quantitative targets for conservation. Conserv. Biol. 19, 1168-1680.

Hothorn, T., Lausen, B. (2003): On the exact distribution of maximally selected rank statistics. Computational Statistics and Data Analysis 43 (2), 121-137.

–, Zeileis, A. (2008): Generalized maximally selected statistics. Biometrics 64, 1263-1269.

–, Hornik, K., Zeileis, A. (2006): Unbiased recursive partitioning: a conditional inference framework. Journal of Computational and Graphical Statistics 15, 651-674.

Kanold, A., Rohrmann, N., Müller, J. (2008): Einflussfaktoren auf das Baumhöhlenangebot und dessen Auswirkungen auf die Arten und Dichten von Höhlenbrütern in Bergwäldern. Orn. Anz. 47.

Kirby, K.J., Reid, C.M., Thomas, R.C., Goldsmith, F.B. (1998): Preliminary estimates of fallen dead wood and standing dead trees in managed and unmanaged forests in Britain. J. Appl. Ecol. 35, 148-155.

Krige, D.G. (1951): A statistical approach to some basic mine valuation problems on the Witwatersrand. J. of the Cehm., Metal. and Mining Soc. of South Africa 52 (6), 119-139.

Lausen, B., Schumacher, M. (1992): Maximally selected rank statistics. Biometrics 48 (1), 73-85.

Lindenmayer, D.B., Luck, G. (2005): Synthesis: thresholds in conservation and management. Biol. Conserv. 124, 351-354.

Lindenmayer, D.B., Fischer, J., Cunningham, R.B. (2005): Native vegetation cover thresholds associated with species responses. Biol. Conserv. 124, 311-316.

Loser, E., Bebié, N., Niggli-Luder, S., Bürkler, F. (2005): Wie naturnah ist ein Wald? Schweiz. Z. Forstwes. 156, 13-21.

Moning, C., Müller, J. (2008): Environmental key factors and their thresholds for the avifauna of temperate montane forests. Forest Ecology and Management 256, 1198-1208.

–, Bussler, H., Müller, J. (2010): Schlüsselwerte in Bergmischwäldern als Grundlage für eine nachhaltige Forstwirtschaft. Wiss. Schr.-R. Nationalpark Bayer. Wald, Grafenau.

–, Müller, J. (2009): Critical forest age thresholds for the diversity of lichens, molluscs and birds in beech (Fagus sylvatica L.) dominated forest. Ecological Indicators 9, 922-932.

–, Werh, S., Dziock, F., Bässler, C., Bradtka, J., Hothorn, T., Müller, J. (2009): Lichen diversity in temperate montane forests is influenced by forest structure more than climate. Forest Ecology and Management 258, 745-751.

Müller, J, Bütler, R. (in Vorb.): A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management recommendations. European Journal of Forest Research.

–, Bussler, H. (2008): Key factors and critical thresholds at stand scale for saproxylic beetles in a beech dominated forest, southern Germany. Rev. Écol. (Terre Vie) 63, 73-82.

–, Bussler, H., Gossner, M., Gruppe, A., Jarzabek-Müller, A., Preis, M., Rettelbach, T. (2007): Forest edges in the mixed-montane zone of the Bavarian Forest National Park – hot spots of biodiversity. Silva Gabreta 13 (2), 121-148.

–, Hothorn, T. (2004): Maximally selected two-sample statistics as a new tool for the identification and assessment of habitat factors with an application to breeding-bird communities in oak forests. European Journal of Forest Research 123 (3), 219-228.

–, Pöllath, J., Mooshammer, R., Schröder, B. (2009): Predicting the occurrence of Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius on a regional scale, using forest inventory data. Forest Ecology and Management 257 (2), 502-509.

Müller-Kröhling, S., Fischer, M., Gulder, H.J. (2004): Arbeitsanweisung zur Fertigung von Managementplänen für Waldflächen in NATURA 2000-Gebieten. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Freising.

Muradian, R. (2001): Ecological thresholds: a survey. Ecological Economics 38, 7-24.

Neft, R. (2006): Biotopbäume und Totholz im Bayerischen Staatswald schützen, erhalten und fördern. LWF-aktuell 55, 28-30.

Penttilä, R., Siitonen, J., Kuusinen, M. (2004): Polypore diversity and old-growth boreal Picea abies forests in southern Finland. Biol. Conserv. 117, 271-283.

Radford, J.Q., Bennett, A.F., Cheers, G.J. (2005): Landscape-level thresholds of habitat cover for woodland-dependent birds. Biol. Conserv. 124, 317-337.

Ranius, T., Fahrig, L. (2006): Targets for maintenance of dead wood for biodiversity conservation based on extinction thresholds. Scandinavian Journal of Forest Research 21, 210-218.

Roberge J.-M., Angelstam, P., Villard, M.A. (2008): Specialised woodpeckers and naturalness in hemiboreal forests – Deriving quantitative targets for conservation planning. Biol. Conserv. 141, 997-1012.

Utschick H. (1991): Beziehungen zwischen Totholzreichtum und Vogelwelt in Wirtschaftswäldern. Eur. J. Forest. Res. 110, 135-148.

Villard, M.-A., Jonsson, B.G. (2009): Setting Conservation targets for managed forest landscapes. Cambridge University Press.

Anschriften der Verfasser: Christoph Moning und Dr. Jörg Müller, Nationalpark Bayerischer Wald, Freyunger Straße 2, D-94481 Grafenau, E-Mail c.moning@gmx.de bzw. joerg.mueller@npv-bw.bayern.de ; Michael Held, Forstbetrieb Neureichenau, Dreisesselstraße 15, D-94089 Neureichenau; Ralf Moshammer, Technische Universität München, Department für Ökosystem- und Landschaftsmanagement, Lehrstuhl für Waldwachstumskunde, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, D-85354 Freising.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

![Abb. 2: Histogramm von sieben Schwellenwerten für das Auftreten einzelner Arten oder Artenreichtum in Abhängigkeit zur Totholzmenge [m³/ha] in Bergmischwäldern. Die waagerechte Linie zeigt die Spannweite natürlicher Totholzmengen in alten Naturwaldreservaten. Bei den Werten aus der Literatur wurden nur die Mittelwerte verwendet. Aus Müller & Bütler (in Vorb.). Aufgetragen sind die Anzahl der Schwellenwerte (y-Achse) gegen Totholzmengen je Hektar (x-Achse).](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/02-neu_ge2tsnbyga2a-150x86.jpg)

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.