Modellierung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft

Abstracts

Die Aufgabe, Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft fachlich zu bewerten, hat eine Vielzahl unterschiedlichster Bewertungsansätze hervorgebracht. Nur in den seltensten Fällen ist bekannt, ob die damit gewonnenen subjektiven Ergebnisse gültig sind und ob sie denen eines aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachters im Sinne der Rechtsprechung entsprechen. Hier setzt der vorgestellte Bewertungsansatz an. Entwickelt wurde er im Rahmen eines Forschungsprojektes für den Fachbeitrag von Naturschutz und Landschaftspflege zum Landschaftsprogramm in Sachsen. Gegenstand ist eine großräumige Betrachtung, bei der durch Befragung gewonnene subjektive Landschaftsbildeindrücke und ihre statistische Verarbeitung mit objektiv messbaren landschaftlichen Strukturmerkmalen verbunden werden. Die gewonnenen Ergebnisse können nicht alle Phänomene erklären, erlauben aber erstmalig eine an einem Durchschnittsbetrachter orientierte großräumige Bewertung und liefern darüber hinaus Angaben über die Validität und den Aufklärungsgrad der verwendeten Kriterien.

Modelling Visual Diversity, Landscape Characteristics and Scenic Beauty as Visual Landscape Qualities for Large Areas

During the last 3 to 4 decades numerous methods to evaluate the scenic landscape qualities of visual diversity, landscape characteristics and scenic beauty have been developed. The degree of validity is only known for few of them. Furthermore, little knowledge exists whether they represent the valuation standard of the so called “open-minded average viewer” in terms of German jurisdiction. The evaluation method described tries to overcome these flaws. It was developed within a research project as a basis for the contribution of nature conservation and landscape management to the Landscape Programme of the Federal State of Saxony. The research focuses on large areas, combining empirically acquired subjective scenic quality evaluation with objectively measurable landscape structures by using statistical procedures. The method developed allows for the first time the assessment of the scenic quality of a large area, referring to the evaluation standards of an “average viewer”. Additionally, the results provide information on the degree of validity.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sind zentrale Begriffe des deutschen Naturschutzrechts. Sie sind Ausdruck sinnlicher/ästhetischer Landschaftserfahrung. Solche Erfahrungen sind dem Grunde nach zutiefst subjektiv und von individuellen Erfahrungen und Haltungen geprägt. Nohl (2001: 22) stellt allerdings fest, dass Landschaft ein Gegenstand ist, „der allen Individuen der Gesellschaft genügen muss, auch in ästhetischer Hinsicht“, und verweist auf die Notwendigkeit, dass „sich [dort] möglichst viele Menschen mit den unterschiedlichsten Ästhetikvorstellungen ästhetisch ‚verwirklichen’ oder zumindest ästhetisch wiederfinden können“. Sollen subjektive ästhetische Erfahrungen handlungsentscheidend berücksichtigt werden, fordert die Rechtsprechung eine Bewertung auf der Grundlage des Standpunktes des gebildeten, gegenüber den Gedanken des Natur- und Landschaftsschutzes aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachters (Fischer-Hüftle 1997: 240).

Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf einem Forschungsvorhaben im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (LfUG) als eine Grundlage für die Bearbeitung des Fachbeitrages von Naturschutz und Landschaftspflege zum Landschaftsprogramm. Ziel waren landesweite Grundlagen zur landschaftsästhetischen Beurteilung, die den Anforderungen an ein valides Bewertungsverfahren genügen.

Auf die unklare Gültigkeit einschlägiger Bewertungsverfahren weisen in jüngerer Zeit u.a. Gruehn (2001: 55) und Augenstein (2002: 14, 33ff.) hin. Lediglich 14 von 134 bekannten Methoden zur Bewertung der Naturerlebnis- und Erholungsfunktion wurden auf ihre Validität überprüft (Gruehn & Kenneweg 2000). Für ca. 5 % der Verfahren konnte eine gewisse Validität nachgewiesen werden. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass viele Ergebnisse in hohem Maße bewerterabhängig und damit willkürlich und nach rechtlichen Maßstäben nicht verwendbar sein könnten (vgl. Gruehn 1999).

Für die im Folgenden beschriebene Studie wurden deshalb folgende Prämissen gesetzt:

Maßgeblich für die Bewertung sind die Zielkriterien des § 1 BNatSchG: Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft.

Rechtlicher Objektivierungsmaßstab für die gerichtliche Überprüfbarkeit landschaftsästhetischer Urteile ist der aufgeschlossene Durchschnittsbetrachter. Sowohl der besonders empfindsame als auch der den Gedanken des Natur- und Landschaftsschutzes ablehnende Betrachter ist ausgeschlossen (Schumacher & Fischer-Hüftle 2003: 78).

Die Bewertungsmethode muss rechtstaatlichen Grundsätzen entsprechen, d.h. ihre generelle Validität muss gewährleistet sein.

Weitere Bedingung für die flächendeckende Bewertung war die Modellierbarkeit in einem GIS. Eine Erfassung neuer Daten, mit Ausnahme der unten beschriebenen Fotodokumentation, war nicht vorgesehen. Die Modellierung sollte vollständig auf flächendeckend vorhandenen digitalen Daten basieren.

2 Der methodische Ansatz

2.1 Grundlagen

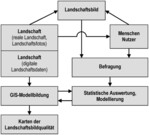

Eine vergleichende Einschätzung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft erfordert sowohl eine Erfassung der Landschaft auf Objektebene als auch eine Erfassung der subjektiven Wahrnehmung des Betrachters. Die subjektive Interpretation der objektiv vorhandenen Landschaftselemente sowie ihre Verteilung im Raum vom Standpunkt des Betrachters aus ergeben letztlich das, was der Einzelne als Landschaftsbild erlebt (psychologisch-phänomenologische Definition des Landschaftsbildes nach Nohl 2001: 44f.). Der entwickelte Verfahrensansatz ermöglicht in einer landesweiten Übersicht eine Einschätzung unter Beachtung beider Aspekte (Gruehn et al. 2003). Abb. 1 zeigt den methodischen Ansatz.

Die Grafik zeigt, wie die subjektiven und objektiven Faktoren für die Entstehung eines Landschaftsbildes in die Modellbildung des Verfahrensansatzes eingegangen sind. Die Erfassung objektiver Faktoren nutzte landesweit verfügbare, digitale Grundlagen (ATKIS-DLM, DGM 25), CIR-Biotopkartierung sowie weitere Datengrundlagen. Für die Erhebung der subjektiven Einschätzung war eine Befragung erforderlich.

Die Bearbeitung beinhaltete folgende Arbeitsschritte:

landesweite Aufnahme und Dokumentation von Fotos;

theoretisch-methodische Vorarbeiten, Konkretisierung von Anforderungen an das Untersuchungsdesign;

Abgrenzung von Landschaftseinheiten für die Bildauswahl für die Befragung und statistische Auswertung;

Zusammenstellen von Referenzbildern;

Konzeption der Fragebögen;

Festlegen des Stichprobendesigns und Befragung der Probanden;

Erfassung der Befragungsdaten in einen Statistikprogramm;

GIS-gestützte Sichtraumanalyse;

statistische Auswertung und Modellentwicklung;

flächendeckende Modellanwendung und GIS-Darstellung.

Auf einige Arbeitsschritte wird nachfolgend eingegangen.

2.2 Landesweite Aufnahme und Dokumentation von Fotos

Die Befragung (mehrerer Tausend Personen an insgesamt mehreren Hundert Standorten) konnte wegen des zu erwartenden Aufwands in Relation zum Fördervolumen des Forschungsprojektes nicht vollständig als Vor-Ort-Befragung im Gelände durchgeführt werden. Daher musste die Befragung (mit der oben genannten großen Stichprobengröße an Teilnehmern und Standorten) überwiegend anhand von Fotos erfolgen. Das LfUG hat dazu eine Fotodokumentation mit Landschaftsfotos aus ganz Sachsen erstellt. Gleichwohl wurden Vergleichsbefragungen vor Ort durchgeführt, die weiter unten näher beschrieben werden. Die 311 Aufnahmestandpunkte der Fotos wurden mittels GPS exakt lokalisiert, in einer Datenbank abgelegt und mit ergänzenden Attributen versehen (Aufnahmedatum, Bezeichnung, Blickrichtung, Merkmale des Bildausschnitts etc.). Für einen jahreszeitlichen Vergleich wurden einige Referenzstandpunkte zu mehreren Jahreszeiten aufgesucht. Die Auswahl erfolgte aus 2148 Bildern. Abb. 2 zeigt die über ganz Sachsen verteilten Fotostandorte.

2.3 Auswahl von Referenzbildern

Mit Hilfe der naturräumlichen Gliederung (Bernhardt et al. 1986) wurde auf eine räumlich repräsentative Verteilung und eine Berücksichtigung von „Durchschnittslandschaften“ sowie besonders einprägsamen Landschaften geachtet. Die Bildauswahl (941 Bilder) enthält z.B. auch Bergbau(folge)landschaften, städtische Motive, Stadt-Land-Übergänge, Landschaften mit Freileitungen und Gewerbegebiete.

2.4 Stichprobendesign und Befragung

Die Nutzbarkeit von Landschaftsfotos als Bewertungsgrundlage ist durch zahlreiche Studien (z.B. Daniel & Boster 1976, Hershberger & Cass 1973, Hull & Stewart 1992, Nohl 1974, Roth 2006, Scott & Canter 1997) bestätigt. Dennoch erfolgte eine Vergleichsbefragung vor Ort für ausgewählte Referenzbilder/Referenzstandorte zur Prüfung der Übereinstimmung der Beurteilungen von realer Landschaft und Fotos. Dabei wurden pro Standort ca. 30 Personen an den Aufnahmestandorten der Bilder und unter Vorlage von Landschaftsfotos, die das von diesen Standorten sichtbare Landschaftsbild zeigen, befragt. Im Ergebnis zeigt der Vergleich eine hohe Übereinstimmung der Beurteilung bei dem in beiden Befragungen verwendeten Kriterienset (Abb. 3).

Korrelationswerte von über 0,7 zeigen insgesamt eine hohe Korrelation. Alle Korrelationen sind höchst signifikant (p < 0,001). Das statistische Ergebnis zeigt, dass die anhand der Bilder gewonnenen Ergebnisse in hohem Maße mit der Bewertung der realen Landschaft übereinstimmen und auch unter Zugrundelegen von im Vergleich zu gängiger statistischer, forschungsmethodischer und testtheoretischer Literatur (Bortz & Döring 2003: 199ff., Weise 1975: 219) erhöhten Validitätsanforderungen (in der vorliegenden Studie 0,7 für hohe Validität) valide sind. Auch ein Reliabilitätstest, bei dem die Reproduzierbarkeit der Bewertungen bei wiederholter Befragung derselben Personen in zeitlichem Abstand getestet wurde, lieferte sehr gute Werte.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass keine vollständige, d.h. deterministische, Übereinstimmung zwischen der Beurteilung des Fotos und der unmittelbaren Wahrnehmung in der Landschaft besteht. Aufgrund der hohen Korrelation ist die Gültigkeit der Befragungsergebnisse faktisch nicht eingeschränkt.

Weitere Fragen zur Überprüfung der Abhängigkeit der Beurteilung von sozialen Kriterien, wie Alter, Beruf, Bildung etc., wurden in das Stichprobendesign aufgenommen. Für einige Fragen wurden gesonderte Teilstichproben erhoben. So war es z.B. fraglich, ob Experten und Nichtexperten, Sachsen und Nichtsachsen oder auch Landwirte und Nichtlandwirte zu ähnlichen Ergebnissen kommen.

Die Ergebnisse für diese drei Gruppenvergleiche zeigen hohe Übereinstimmungen auf der Populationsebene. Die Einflussstärke der festgestellten Wahrnehmungsunterschiede auf das Gesamtergebnis ist jeweils sehr gering und liegt von wenigen Ausnahmen abgesehen unter 5 %, sofern überhaupt signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen vorlagen.

Überraschend gering sind die Unterschiede zwischen Landwirten und Nicht-Landwirten. Die auffälligsten Unterschiede gibt es hier bei der Beurteilung der Frage danach, wie „natürlich“ oder „naturbelassen“ bzw. wie „künstlich“ oder „überfremdet“ der zu beurteilende Landschaftsausschnitt wirke. Hier kommt der Gegensatz von wenig beeinflusster Landschaft und dem Kultureinfluss der Landwirtschaft am ehesten zum Ausdruck. Die Beurteilung, ob eine Landschaft auf einem Foto als natürlich angesehen wird, hängt zu knapp 12 % davon ab, ob die befragte Person ein Landwirt ist oder einen anderen Beruf ausübt. Zu über 88 % ist es von diesem Sachverhalt unabhängig. Das zeigt, dass selbst dieser Unterschied als insgesamt gering angesehen werden kann. Auffällig ist demgegenüber, dass es bei der Beurteilung der „Schönheit“ nur sehr geringfügige Unterschiede gibt. Über „schöne“ Landschaften besteht demnach zwischen Landwirten und Nicht-Landwirten eher Konsens als über „natürlich“ oder „naturnah“ wirkende Landschaften.

Die Prüfung von Wahrnehmungsunterschieden in Abhängigkeit von weiteren Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Ausbildung, Herkunft, Beruf, Bedeutung des Themas „Natur und Umwelt“ im Leben des Probanden sowie der Aufenthaltshäufigkeit in der Natur ergab ebenfalls nur geringe Unterschiede. Frauen beurteilen beispielsweise die Landschaftsfotos hinsichtlich der Ästhetik, Naturbelassenheit, Schönheit oder Natürlichkeit geringfügig besser als Männer, während letztere geringfügig höhere Werte bei der Vielgestaltigkeit der Landschaft vergeben. Überraschend ist, dass die Beurteilung zu weniger als 1 % von der „Rolle, die Natur und Umwelt im Leben des Probanden spielen“ und der „Häufigkeit des Aufenthalts in der Natur“ abhängt. Diese Ergebnisse bestätigen die oben erwähnte Annahme einer übergreifenden gesellschaftlichen Grundprägung der landschaftsästhetischen Erfahrungsausbildung (vgl. dazu auch Hoisl et al. 1987: 67ff.).

2.5 Sichtraumanalysen

Entscheidender Zwischenschritt für die Transformation der Ergebnisse der Befragung in das flächendeckende GIS-Modell ist die Sichtraumanalyse. Wie Abb. 4 zeigt, wird zunächst herausgearbeitet, welche Landschaftselemente und Landnutzungen im Blickfeld des Fotos vorkommen und welche Flächenanteile sie einnehmen. Dabei werden in 3D auf der Basis des landesweiten Geländehöhenmodells ATKIS-DGM die Sichtbereiche von den Aufnahmestandorten der Landschaftsfotos aus berechnet. Weiter wird die Korrelation dieser objektiv gewonnenen Daten mit den aus der Beurteilung der Landschaftsfotos generierten Variablen bestimmt.

Für die flächendeckende GIS-Darstellung kann so der Zusammenhang zwischen landschaftlicher Ausstattung (Landnutzungsmuster, Relief etc.) und Beurteilung durch den Durchschnittsbetrachter modelliert werden.

3 Ergebnisse der flächendeckenden GIS-Modellierung

Um einen einheitlichen Raumbezug für die flächendeckende Bewertung zu erhalten, wurde ein Quadratraster über ganz Sachsen gelegt. Die statistisch besten Werte ergab eine Rasterweite von 5000 m. Eine feinere Auflösung in ein Raster mit 1 250 m Seitenlänge erbrachte keine ausreichend zuverlässigen Ergebnisse. Dies liegt darin begründet, dass mit den Fotos in der Regel größere Landschaftsausschnitte erfasst wurden, die bei einer zu hohen Auflösung (d.h. zu kleinen Rastern) nicht mehr vollständig abgebildet werden können. Die letztendlich gewählte Rasterweite von 2500 m ist ein Kompromiss aus methodisch zulässiger Auflösung und einer für die Nutzer wünschenswerten, möglichst feinen Auflösung. Bei der Betrachtung der Rasterflächen ist immer zu bedenken, dass die Angaben den mittleren Wert für das Raster wiedergeben. Das schließt nicht aus, dass es in solchen Flächen auch einzelne besonders markante Objekte oder auch kleinere, höher oder geringer einzustufende Flächen gibt.

Der Rasteransatz wurde auch gewählt, da keine valide flächenhafte Bezugsgeometrie (Landschaftsbildräume bzw. Landschaftsbildeinheiten oder Sichträume) als Modellierungsbasis zur Verfügung stand. Nach Augenstein (2002: 101f.) erlaubt ein regelmäßiges Raster mit einer Größe deutlich oberhalb der (Landschafts)Elementgröße die Betrachtung von sowohl Landschaftsgehalt als auch Landschaftsstruktur bei noch ausreichender räumlicher Differenzierungsfähigkeit. Auf der Ebene des Landschaftsprogramms, unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Sichtraumgröße sächsischer Landschaften und bei Annahme eines bis zu mehreren Kilometern Entfernung vom Betrachter reichenden Mittelgrunds (vgl. Nohl 2001: 81) ist das Raster von 2500 m Gitterweite ebenfalls eine zielführende Grundlagengeometrie. Zu beachten ist ferner, dass mit insgesamt über 3000 Rasterzellen auf der Ebene des Landschaftsprogramms eine sehr viel feinere räumliche Differenzierungsmöglichkeit erreicht wird, als dies bei üblichen, durch Experten durchgeführte, ex-ante-Abgrenzungen von Landschaftsbildräumen der Fall ist, bei denen i.d.R. nicht mehr als 50 bis 80 Teilräume im Landschaftsprogramm unterschieden werden.

Für die Modellierung wurde die erst in den letzten Jahren entwickelte ordinale Regressionsanalyse (vgl. dazu Rohrlack 2007) genutzt, da sich damit auch nichtlineare Zusammenhänge (z.B. Sättigungseffekte, Schwellenwerte) berücksichtigen lassen. Zudem setzt sie weder die Intervallskalierung der Eingangsgrößen noch deren Normalverteilung voraus und ist daher aus mathematischen Gesichtspunkten besser geeignet als beispielsweise lineare Regressionsanalysen.

Die Abb. 5 zeigt am Beispiel der visuellen Vielfalt Ergebnisse dieser Analyse. In der Abbildungsunterschrift sind diejenigen Variablen aufgeführt, die für das jeweilige Thema den höchsten statistischen Aufklärungsgrad aufweisen. Dies beinhaltet z.B. die Reliefenergie, die aus dem landesweiten ATKIS-DGM (digitales Geländehöhenmodell) berechnet wurde. Andere, ebenfalls verfügbare Variablen bringen keine Verbesserung der Ergebnisse und wurden deshalb nicht in das Modell einbezogen.

Mit der Befragung wurden in der Fachwelt übliche Begriffe abgefragt und anschließend mit den Begriffen weitergearbeitet, bei denen sich die jeweils höchste Übereinstimmung ergeben hatte. Für die Schönheit war es der einfache Begriff „schön“, für die Vielfalt „abwechslungsreich“ und für die Eigenart der Begriff „unverwechselbar“.

4 Diskussion

Für das Kriterium „unverwechselbar“ (Eigenart) wurde die geringste Differenzierung erreicht. Ihr Schönheitsempfinden für Landschaften konnten die Befragten klarer differenzieren. Es war offensichtlich auch leichter, die landschaftliche Vielfalt zu beurteilen. Für die relativ geringe Differenzierung bei der Eigenart kann es ganz unterschiedliche Ursachen geben.

Die im GIS berücksichtigten Attribute erfassen nicht alle relevanten Elemente einer Landschaft. Dies dürfte jedoch nicht der entscheidende Grund sein. Im statistischen Modell wird über die Sichtraumanalyse lediglich eine Korrelation der Ergebnisse aus der Befragung mit den in den beurteilten Landschaftsausschnitten liegenden verfügbaren Daten hergestellt. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass die in den Modellen verwendeten Variablen fachliche Kriterien zur Beurteilung der Eigenart sind. Sie weisen lediglich den höchsten Erklärungsgehalt zur Beurteilung der Befragungsergebnisse der Fotos auf. Dies kann bedeuten, dass „unverwechselbare Merkmale“ in vielen Landschaften vom Durchschnittsbetrachter nicht so einfach erkannt werden können, wozu dieser möglicherweise weitere Informationen benötigen würde.

Ebenfalls denkbar ist, dass die für die Beurteilung erforderlichen Informationen beim heutigen Durchschnittsbetrachter nicht (mehr) vorhanden sind. Für die fachliche Diskussion wirft dies die Frage nach der Beurteilungsrelevanz dieser nicht mehr als Gemeingut verfügbaren Informationen auf.

Ist das Wissen um die Eigenart von Landschaften (nur noch) Spezialistenwissen?

Wie hält man es mit einem Durchschnittsbetrachter, der die Eigenart seiner Landschaft gar nicht (mehr) beurteilen kann?

Welche Relevanz erhält vor diesem Hintergrund die von manchen Fachleuten so stark in den Vordergrund gestellte Bedeutung der Eigenart der Landschaft für die Beurteilung des Landschaftsbildes?

Kommt hier bereits ein Wandel in der Wahrnehmung und Beurteilung landschaftlicher Eigenart zum Ausdruck?

Geht man um den von Nohl mit zwei Generationen, ca. 50 bis 60 Jahre, angesetzten Referenzzeitpunkt für die Beurteilung des Eigenartverlustes zurück (Nohl 2001: 120), befindet man sich in den 1950er-Jahren. Das ist eine durch wiedereinsetzende Industrialisierungs- und Verstädterungsprozesse gekennzeichnete Zeit, in welcher der Bezug zur bäuerlichen Kulturlandschaft zunehmend verloren ging.

Denkbar ist allerdings auch, dass viele für die Beurteilung der Eigenart relevanten Elemente bei größeren Landschaftsbildausschnitten, beispielsweise aufgrund ihrer Kleinräumigkeit, schlicht nicht erkannt werden können und die Beurteilung sich auf besonders auffällige Makroelemente beschränkt. Dies würde beispielsweise die höhere Bewertung in den Mittelgebirgsregionen erklären.

Diese Fragen erfordern weitere Forschungsaktivitäten. Zur weiteren qualitativ inhaltlichen Diskussion der „Eigenart des Landschaftsbildes“ sei auf Adam (1982 und 1985), Becker (1998), Gerhards (2003), Heringer (1981), Köhler & Preiss (2000) sowie Nohl (1997) verwiesen.

Die wichtigste Anforderung an ein Bewertungsverfahren ist dessen Validität. Misst „ein Verfahren wirklich das (...), was es messen soll“ (Bechmann 1976: 71)? Die Validität der Bewertungsmodelle wird durch ihren Erklärungsgehalt bestimmt. Im vorgestellten Modell wird dieser durch die statistische Größe „Pseudo R-Quadrat nach Nagelkerke“ dargestellt. Danach erklären die Modelle zwischen 41 % und 65 % der Ausprägung der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit. Dieser Wert liegt bei anderen Bewertungsmodellen bei 36 % (Hunziker & Kienast 1999), 54 % (Palmer & Lankhorst 1998), 57 % (Bishop et al. 2000) bzw. 80 % (Bishop & Hulse 1994) und bestätigt den ermittelten Anteil erklärbarer Varianz bei der Verwendung gegenwärtig flächendeckend vorhandener digitaler Daten.

Die vorgestellte Studie unterscheidet sich von fast allen Modellen v.a. durch die Größe des Untersuchungsgebietes von über 18 000 km², wohingegen das Untersuchungsgebiet von Bishop & Hulse (1994) z.B. 10 km² groß war, was die Erarbeitung einer wesentlich spezielleren Datenbasis zulässt, als wenn, wie im vorliegenden Fall, ein ganzes Bundesland modelliert wird. Unter Betrachtung dieses Maßstabsunterschiedes ist der Erklärungsgehalt des vorgestellten Ansatzes sehr zufriedenstellend

5 Fazit

Das vorgestellte Modell kann und will nicht alles erklären. Es gibt Auskunft über seinen eigenen Aufklärungsbeitrag und zeigt weiteren Forschungsbedarf. Man kann Folgendes festhalten:

Die Verknüpfung objektiver Landschaftsmerkmale mit der subjektiven Benutzerwahrnehmung lässt erstmalig eine großräumige Bewertung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit durch den „aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachter“ zu.

Die der Bewertung zugrunde liegenden Subjekte repräsentieren die Bevölkerung des südlichen Ostdeutschlands. Man kann daher keine Expertenbewertung unterstellen, die dem Empfinden der übrigen Bevölkerung nicht entspräche.

Experten werden durch die hier gezeigte Vorgehensweise nicht überflüssig, denn die hier dargestellte Untersuchung muss fachlich vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet werden. Einzelurteile von Experten, dies hat die Untersuchung deutlich gemacht, entsprechen i.d.R. nicht den rechtlichen Anforderungen an willkürfreie Bewertungsverfahren.

Bisher oft nur hermeneutisch abgeleitete Kriterien werden auf ihre tatsächliche Relevanz hin geprüft, da die Präferenzen der Subjekte im Rahmen der Umfrage (mit großer Teilnehmer- und Bildanzahl) zur Landschaftsbildbewertung direkt erfasst werden. Eine Wiederholung in größeren Zeitabständen ermöglicht zudem, die Veränderungen der Präferenzen des „aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachters“ zu erfassen.

Im Gegensatz zum Großteil gängiger Bewertungsmethoden gibt der vorgestellte Ansatz Auskunft über seine Validität. Es wurde deutlich, dass diese nicht in allen Fällen gleich hoch ist und damit ein unterschiedlicher kriterienbezogener Forschungsbedarf besteht.

Literatur

Adam, K. (1982): Prägende Merkmale, potentielle Gefährdung und Schutzbedarf von Landschaftsbildern der BRD. Diss., Philipps-Universität Marburg/Lahn.

– (1985): Eigenart und regionale Verteilung von Landschaftsbildern in der Bundesrepublik Deutschland als Planungsgrundlage. In: Institut für Städtebau Berlin der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, Hrsg., Eingriffe in Natur und Landschaft durch Fachplanungen und private Vorhaben, Veröff. Institut für Städtebau Berlin 37, 153-162.

Augenstein, I. (2002): Ästhetik der Landschaft – ein Bewertungsverfahren für die planerische Umweltvorsorge. Berliner Beiträge zur Ökologie 3, Weißensee, Berlin.

Bechmann, A. (1976): Überlegungen zur Gültigkeit von Landschaftsbewertungsverfahren. Landschaft + Stadt 8 (2), 70-81.

Becker, W. (1998): Die Eigenart der Kulturlandschaft – Bedeutung und Strategien für die Landschaftsplanung. Diss., TU Berlin.

Bernhardt, A., Haase, G., Mannsfeld, K., Richter, H., Schmidt, R. (1986): Naturräume der sächsischen Bezirke. Sächs. Heimatbl. 32 (4/5), 145-228.

Bishop, I.D., Hulse, D.W. (1994): Prediction of scenic beauty using mapped data and geographic information systems. Lands. Urb. Plan. 30 (1-2), 59-70.

–, Wherrett, J.R., Miller, D.R. (2000): Using image depth variables as predictors of visual quality. Env. & Plan. B: Planning & Design 27 (6), 865-875.

Bortz, J., Döring, N. (2003): Forschungsmethoden und Evaluation: für Human- und Sozialwissenschaftler. Nachdruck der 3. Aufl., Springer, Berlin/Heidelberg.

Breuer, W. (1993): Grundsätze für die Operationalisierung des Landschaftsbildes in der Eingriffsregelung und im Naturschutzhandeln insgesamt. NNA-Ber. 6 (1), 19-24.

Daniel, T.C., Boster, R.S. (1976): Measuring landscape aesthetics: The scenic beauty estimation method. Forest Service Research Paper RM-167, Fort Collins, Colorado.

Fischer-Hüftle, P. (1997): Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft aus der Sicht eines Juristen. Natur und Landschaft 72 (5), 239-244.

Gerhards, I. (2003): Die Bedeutung der landschaftlichen Eigenart für die Landschaftsbildbewertung. Culterra 33.

Gruehn, D. (1999): Anforderungen an die Gerichtsfestigkeit von Bewertungsverfahren – Konsequenzen für die Praxis und Forschung – am Beispiel Naturschutz und Bauleitplanung. In: Wiegleb, G., Bröring, U., Hrsg., Implementation naturschutzfachlicher Bewertungsverfahren in Verwaltungshandeln, BTU Cottbus, Aktuelle Reihe (5), 94-105.

– (2001): Einschätzung der Bedeutung von Landschaftselementen für das Landschaftserleben. In: Paar, P., Stachow, U., Hrsg., Visuelle Ressourcen – übersehene ästhetische Komponenten in der Landschaftsforschung und –entwicklung. ZALF-Ber. 44, 49-59.

–, Kenneweg, H. (2000): Anforderungen und Perspektiven zur Weiterentwicklung der örtlichen Landschaftsplanung unter besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zur Agrarfachplanung. Unveröff. 2. Zwischenbericht über das FuE-Vorhaben 898 82 021 im Auftrag des BfN, Berlin.

–, Roth, M., Kenneweg, H. (2003): F&E-Studie „Entwicklung eines Ansatzes zur Einschätzung der Bedeutung von Landschaftselementen für das Landschaftserleben als Grundlage für die Beurteilung des Landschaftsbildes“. Unveröff. Abschlussber. i.A. des Sächsischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, Berlin.

Heringer, J. (1981): Landschaftsbild – Eigenart und Schönheit. Laufener Seminarbeitr. 7, 12-22.

Hershberger, R.G., Cass, R.C. (1973): The Adequacy of various Media as Representations of the designed Environment. Man-Environment Systems 3 (5), 371-372.

Hoisl, R., Nohl, W., Zekorn, S., Zöllner, G. (1987.): Landschaftsästhetik in der Flurbereinigung. Empirische Grundlagen zum Erlebnis der Agrarlandschaft. Materialien zur Flurbereinigung 11, München.

Hull, R.B., Stewart, W.P. (1992): Validity of photo-based scenic beauty judgments. J. of Env. Psyc. 12 (2), 101-114.

Hunziker, M., Kienast, F. (1999): Potential impacts of changing agricultural activities on scenic beauty – a prototypical technique for automated rapid assessment. Landsc. Ecol. 14 (2), 161-176.

Köhler, B., Preiss, A. (2000): Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes. Grundlagen und Methoden zur Bearbeitung des Schutzguts „Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft“ in der Planung. Informd. Naturschutz Nieders. 20 (1), 1-60.

Nohl, W. (1974): Ansätze zu einer umweltpsychologischen Freiraumforschung. Landschaft + Stadt, Beih. 11.

– (1997): Bestimmungsstücke landschaftlicher Eigenart. Stadt und Grün 46 (11), 805-813.

– (2001): Landschaftsplanung. Ästhetische und rekreative Aspekte. Patzer, Berlin.

Palmer, J.F., Lankhorst, J.R.-K. (1998): Evaluating visible spatial diversity in the landscape. Landsc. Urb. Plan. 43 (1), 65-78.

Rohrlack, C. (2007): Logistische und Ordinale Regression. In: Albers, S., Klapper, D., Konradt, U., Walter, A., Wolf, J., Methodik der empirischen Forschung, 2. Aufl., Gabler, Wiesbaden, 99-214.

Roth, M. (2006): Validating the use of Internet survey techniques in visual landscape assessment – an empirical study from Germany. Landsc. Urb. Plan. 78 (3), 179-192.

Schuhmacher, J., Fischer-Hüftle, P. (Hrsg., 2003): Bundesnaturschutzgesetz. Kommentar. Kohlhammer, Stuttgart.

Scott, M.J., Canter, D.V. (1997): Picture or Place? A multiple sorting Study of Landscape. J. of Env. Psyc. 17 (4), 263-281.

Weise, G. (1975): Psychologische Leistungstests. Hogrefe, Göttingen.

Anschriften der Verfasser: Michael Roth und Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dietwald Gruehn, TU Dortmund, Fakultät Raumplanung, Lehrstuhl Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, August-Schmidt-Straße 10, 44227 Dortmund, E-Mail michael.roth@tu-dortmund.de bzw. dietwald.gruehn@tu-dortmund.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.