Förderung eines umweltschonenden Energiepflanzenanbaus

Abstracts

Die unspezifische Förderung von Energiepflanzen innerhalb des Ausbaus der Bioenergie verstärkt negative Umweltauswirkungen der Landwirtschaft auf die Schutzgüter Boden, Wasser und Biodiversität. Neben den Möglichkeiten von Quotenanpassungen und Änderungen des Agrarfachrechts wird daher auch diskutiert, die Förderung von Energiepflanzen an deren Umweltauswirkungen auszurichten, beispielsweise über eine differenzierte Flächenprämie. Dieses Instrument wird im vorliegenden Beitrag untersucht. Vorteile bestehen darin, dass es regional-, flächen- und energiepflanzenspezifisch wirken kann und damit eine effiziente Steuerung ermöglicht.

Es wird ein Entscheidungsmodell für eine Programmgestaltung durch die Länder vorgestellt, mit dem für Flächenkulissen auf Naturraumebene die Förderwürdigkeit von Energiepflanzen abgeleitet werden kann. Es zielt auf die Steuerung durch eine energiepflanzen- und raumdifferenzierte Prämie ab. Voraussetzung für die Förderwürdigkeit ist, dass keine Zunahme des Umweltrisikos durch die gesamte landwirtschaftliche Nutzung über das Niveau eines mittleren Risikos hinaus auftreten darf, welches über eine Landschaftsanalyse ermittelt wird und die gesetzlichen Grenzen abbildet.

Das Modell kann als Basis dienen, um die bisherige unspezifische Förderung der Energiepflanzen durch die Energiepflanzenprämie und den NaWaRo-Bonus des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) abzulösen. Möglich wäre zum einen die Erweiterung der bisherigen Energiepflanzenprämie, zum anderen könnte diese auch innerhalb der 2. Säule der Agrarförderung als Agrarumweltmaßnahme im Schwerpunkt II der ELER-Verordnung oder aber in den Schwerpunkten I und III mit dem Förderziel „Ersatz fossiler Brennstoffe“ angesiedelt werden.

Environmentally Friendly Cultivation of Energy Crops – Proposal for a premium differentiating region and crop species

Facing the global challenge of climate change and finiteness of fossil resources renewable resources are gaining increasing importance. The rising cultivation of energy crops, supported by political instruments, has a negative environmental impact on the natural resources water, soil and biodiversity. Against this background the adaptation of quota and modifications of agricultural legislation have been discussed. Additionally, the existing support scheme for energy crops could be realigned depending on their environmental effects.

The paper describes the options of such a newly designed instrument which is most suitable to prevent environmental damage due to the advantages of a regional use and a differentiation of crop species. In the paper a decision model is presented for the design of such a political programme on federal state level in Germany. The model allows to assess which crops should or should not be cultivated in different physical geographic regions. Precondition for the support is a landscape analysis proving that the risk of environmental damage of the overall agricultural use does not exceed medium level.

This model can be the first step to replace the hitherto unspecific support scheme for energy crops in Germany. This differentiated premium can be integrated by adapting the existing aid for energy crops. Alternatively, the new instrument can be integrated in the second pillar of agricultural support, for example as “agri-environmental measure” according to the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), Annex II, or as measures of the Annexes I or III of EAFRD with the aim “to replace fossil resources”.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Sorge um den Klimawandel und die Endlichkeit fossiler Ressourcen bestimmen immer stärker das politische Handeln. Neben der Steigerung der Energieeffizienz stehen erneuerbare Energien dabei im Mittelpunkt, deren wichtigste Energie aus Biomasse ist. Deren Ausbau bewirkt vor allem eine verstärkte Nutzung von landwirtschaftlich produzierten Energiepflanzen (Ackerkulturen und Grünlandaufwuchs; BMU 2008).

Diese – neben der Nahrungs- und Futtermittelproduktion – zusätzliche Nutzungsmöglichkeit innerhalb der Landwirtschaft bewirkt eine Zunahme des Nutzungsdrucks auf die begrenzt zur Verfügung stehende landwirtschaftliche Fläche. Folglich kann es zu Landnutzungsänderungen kommen wie der Intensivierung vorher extensiv genutzter oder stillgelegter Standorte, Nutzung anderer Kulturarten und Anbaumethoden, Grünlandumbruch etc. Die durch landwirtschaftliche Nutzung geprägten Landschaften waren seit jeher durch die Wahl verschiedener Kulturarten und unterschiedlicher Anbaumethoden einem Nutzungswandel unterworfen (Bork et al. 1998). Durch das kurzfristige und lokal großflächige Auftreten von Landnutzungsänderungen wie dem Grünlandumbruch oder dem regional konzentrierten Rapsanbau ist jedoch eine Zunahme negativer Umweltauswirkungen auf die Umweltmedien Boden, Wasser und Biodiversität eingetreten bzw. zu erwarten (Tab. 1; Greiff et al. 2008, Weidanz & Moismann 2008, Wiehe et al. 2009). Die bestehenden ökologischen Standards „gute fachliche Praxis“ (u.a. BNatSchG § 5 Abs. 4) und „Cross Compliance“ (Verordnung (EG) Nr. 1782/2003, Verordnung (EG) Nr. 796/2004) reichen nicht aus, um diese Zunahme zu verhindern (u.a. Förster et al. 2008, Nitsch et al. 2008, SRU 2007, Vogt et al. 2008, WBA 2008, Wiehe et al. 2009).

Obwohl der Anbau von Energiepflanzen je nach Standort Synergieeffekte mit dem Naturschutz mit sich bringen kann (Tab. 1; u.a. Hoffmann et al. 2009, Nitsch et al. 2008, Rode et al. 2005, Rösch & Skarka 2008, SRU 2007, Vogt et al. 2008), sind solche Synergien aus ökonomischen Gründen bisher kaum betrachtet oder eingesetzt worden (Vetter 2007). Es werden vor allem Raps zur Biodieselproduktion und Mais zur Biogasproduktion genutzt (FNR & BMELV 2008, StMLF 2008). Der Hauptgrund dafür ist im bisherigen Förderinstrumentarium zur Bioenergienutzung erkennbar, welches weder an ökologischen Aspekten oder Synergieeffekten hinsichtlich des Naturschutzes noch an regionalen Unterschieden innerhalb des Energiepflanzenanbaus orientiert ist. Damit Energie aus landwirtschaftlichen Kulturarten langfristig akzeptiert wird und nicht einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Nutzung entgegenwirkt, ist eine räumliche Steuerung des Energiepflanzenanbaus dringend erforderlich. Die Möglichkeiten der heutigen Regionalplanung sind dafür allerdings nur eingeschränkt nutzbar (Fennert 2008, Gruehn 2009, SRU 2007). Dagegen werden schon länger planerische Lösungsansätze diskutiert, die bei der Förderung von erneuerbaren Energien ansetzen und die Grundlage für eine Steuerung durch eine Energiepflanzenprämie bilden. Basierend auf Landschaftsanalysen könnte über Raumkulissen die Förderung von erneuerbaren Energien räumlich gesteuert werden (Bruns et al. 2008, Haughton et al. 2009, Peters & Wachter 2007, Schultze & Köppel 2007).

Ziel dieses Beitrages ist es, entsprechend diesem Ansatz ein Modell darzustellen, das es ermöglicht, auf Landesebene Vorgaben für eine umweltorientierte Energiepflanzenprämie zu treffen. Dazu wird eingangs sehr kurz noch einmal der Steuerungsbedarf erläutert und anschließend das entwickelte Modell EuRoPA (Energiepflanzen- und raumdifferenzierte Prämie für einen umweltschonenden Anbau) vorgestellt. Abschließend werden erste Hinweise dazu formuliert, wie die differenzierte Prämie finanziert und in das Förderinstrumentarium eingebettet werden könnte.

2 Defizite des derzeitigen Steuerungsinstrumentariums und Optionen einer differenzierten Prämie

Es bestehen zahlreiche Instrumentarien der Agrar-, Umwelt-, und Energiepolitik, die den Anbau von Energiepflanzen beeinflussen (Abb. 1). Die bisher wesentlichsten Förderinstrumente stellen das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien (EEG) mit dem NaWaRo-Bonus (nachwachsende Rohstoffe) und das Kraftstoffquotengesetz dar. Das EEG wurde 2009 erneut novelliert und damit der NaWaRo-Bonus von sechs auf sieben Eurocent erhöht. Dieser hatte zuvor schon zu einem deutlichen Anstieg des Maisanbaus für die Biogasproduktion geführt (Schultze & Köppel 2007, Wiehe et al. 2009). Diese beiden Instrumente fördern den Anbau von Energiepflanzen unspezifisch, wodurch die Energiepflanzen mit dem höchsten Hektarenergieertrag genutzt werden – im Falle der Biogasnutzung beispielsweise Mais.

Es wird seit längerem gefordert, das bisherige landwirtschaftliche Fachrecht zu erweitern, welches derzeit die Zunahme an negativen Umweltauswirkungen nicht verhindern kann. Dabei wird die rechtliche Festlegung folgender Forderungen diskutiert:

dreigliedrige Fruchtfolge und/oder der Anteil einer Fruchtart in der Fruchtfolge darf maximal 50% betragen,

Verbot von Grünlandumbruch,

Anrechnung auch der pflanzlichen Anteile von Gärrückständen auf die maximale Ausbringmenge für organischen Stickstoff mit Wirtschaftsdünger von 170 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr,

Stickstoffabgabe bei Überschreiten des in der Düngeverordnung definierten maximalen Netto-Stickstoff-Saldos,

Erweiterung der Düngesperrfrist vom 01. Oktober bis 15. Februar statt 15. November bis 15. Januar,

Nachfolgeregelungen für die obligatorische Flächenstilllegung sowie

integrierter Pflanzenschutz.

Darüber hinaus sollte eine konsequente Umsetzung der bisher schon vorhandenen Anforderungen des Fachrechts verfolgt werden, welche oftmals versäumt wird (Nitsch et al. 2008, SRU 2007).

Solange die oben genannten Forderungen nicht umgesetzt werden, ist es dringend erforderlich, das Fördersystem für die Nutzung von Energiepflanzen umzustellen, da gerade diese undifferenzierte Förderung zu Zunahmen von negativen Umweltauswirkungen führt. Dazu werden bisher Regelungen innerhalb des bestehenden Gesetzes zur Förderung Erneuerbarer Energien (EEG) diskutiert, wie z.B. eine Beschränkung des Rohstoffanteils einer Fruchtart auf 50 %, der Nachweis von ökologischen Ausgleichsflächen bei geförderten Bioenergieanlagen, der Verzicht von Grünlandumbruch und ein Nachweis, dass der Stickstoffüberschuss 50 kg pro Hektar nicht überschreitet (Nitsch et al. 2008, Schümann 2007). Diese Forderungen sind wünschenswert, sie beziehen sich allerdings nur auf Energiepflanzen, die durch dieses Gesetz gefördert werden. Sie beinhalten ferner keine räumliche Differenzierung, so dass Räume, in denen diese Maßnahmen zur Reduktion der negativen Umweltauswirkungen nicht ausreichen, weiterer Regelungen bedürfen. Es ist auch kritisch zu betrachten, dass diese Regelungen auf der Ebene der Bioenergieanlagenbetreiber ansetzen, die oftmals die Rohstoffe von nicht an ihrer Anlage beteiligten Landwirten erwerben und keinen Einfluss auf deren Produktionsweise haben. Eine raum- und energiepflanzendifferenzierte Prämie könnte dagegen die bisherigen Förderinstrumente wie die Energiepflanzenprämie der EU und den NaWaRo-Bonus des EEG ersetzen.

3 Entscheidungsmodell EuRoPA zur Steuerung eines umweltschonenden Energiepflanzenanbaus auf Landesebene

Zur Operationalisierung einer raum- und energiepflanzendifferenzierten Prämie bedarf es eines Entscheidungsmodells, welches im Folgenden näher erläutert wird. Das hier vorgestellte Modell EuRoPA (Energiepflanzen- und raumdifferenzierte Prämie für einen umweltschonenden Anbau) basiert auf der Tatsache, dass die Energiepflanzenarten wie alle anderen landwirtschaftlichen Nutzpflanzen unterschiedliche Auswirkungen und Intensitäten auf die Schutzgüter Boden, Wasser und Biodiversität haben (Tab. 2).

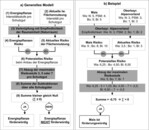

Zusätzlich werden diese Auswirkungen und Intensitäten durch verschiedene Standorteigenschaften beeinflusst. Als Ausgangspunkt für das Entscheidungsmodell dient daher die Bewertung der landwirtschaftlichen Flächennutzung mittels einer Landschaftsanalyse auf Grundlage der Ökologischen Risikoanalyse (Fürst & Scholles 2008, 458-479). Die Intensität der Flächennutzung wird dabei über eine qualitative Intensitätseinstufung der landwirtschaftlichen Nutzpflanzen (auch Energiepflanzen; Tab. 2) in Verbindung mit deren Anteilen an der Flächennutzung auf Grundlage der Agrarstatisik ermittelt und in einer zehnstufigen Skala dargestellt (Abb. 2 (2) Greiff et al. 2008). Diese Intensität wird mit der Empfindlichkeit der betrachteten Raumeinheit gegenüber dem jeweiligen Schutzgut (Boden, Wasser, Biodiversität) nach der Methode der Ökologischen Risikoanalyse verknüpft (Tab. 3, Abb. 2 (3)). Damit die Empfindlichkeiten abgeleitet werden können, wird für die Analyse die Ebene der naturräumlichen Gliederung gewählt. Die Verknüpfung von Intensität der Flächennutzung und Empfindlichkeit bildet das Risiko der landwirtschaftlichen Flächennutzung pro Naturraum bezogen auf das betrachtete Schutzgut (Abb. 2 (5)). Dieses Risiko wird in zehn Stufen eingeteilt. Dabei bedeutet Stufe eins ein sehr geringeres und Stufe zehn ein sehr hohes Risiko. Für die Bewertung der Förderwürdigkeit der Energiepflanzen ist diese Ermittlung des Risikos der bisherigen Landnutzung (aktuelles Risiko) Voraussetzung.

Als ausschlaggebendes Kriterium für die Förderwürdigkeit des Energiepflanzenanbaus wird festgelegt, dass dieser nicht dazu führen darf, dass ein erhöhtes Risiko für die Umwelt durch die landwirtschaftliche Flächennutzung in dem betrachteten Naturraum erreicht wird. Ein erhöhtes Risiko ist erreicht, wenn die Risikostufe fünf überschritten wird. Falls diese Stufe zuvor schon überschritten ist, soll eine Verbesserung der Situation bis zu dieser Stufe durch den Anbau von Energiepflanzen angestrebt werden.

Um eine mögliche zukünftige Veränderung des Risikos in der jeweilig betrachteten Raumeinheit (Naturraum) durch den Anbau einer Energiepflanze abzuschätzen, wird für jede Energiepflanzenart nach dem oben beschriebenen Prinzip der Ökologischen Risikoanalyse ein Risiko pro Raumeinheit (Naturraum) und Schutzgut (Boden, Wasser, Biodiversität) abgeleitet (Energiepflanzenrisiko; Abb. 2 (4)). Damit in die Beurteilung des Anbaus der betrachteten Energiepflanze nicht nur die Empfindlichkeit des Standorts (der Raumeinheit bzw. des Naturraums), sondern auch die aktuelle Situation der landwirtschaftlichen Nutzung eingeht, wird das Energiepflanzenrisiko mit dem aktuellen Risiko der Raumeinheit zu einem potenziellen zukünftigen Risiko verknüpft. Dabei werden beide Risiken mit jeweils 50 % gewichtet, so dass sich der Mittelwert als potenzielles Risiko ergibt (Abb. 2 (6)). Dieses potenzielle Risiko darf nach dem festgelegten Kriterium die Stufe fünf nicht überschreiten.

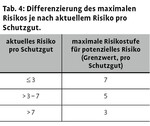

Bei dieser Definition werden alle Schutzgüter gleich behandelt, unabhängig davon, welches Risiko zuvor vorliegt. Ein sehr hohes sowie ein sehr geringes Risiko sollten aber stärker ins Gewicht fallen und einander ausgleichen können. Deshalb wird die pauschale Regelung, dass das potenzielle Risiko für eine Förderung der Energiepflanze nicht über Stufe fünf liegen darf, nach der Stufe des aktuellen Risikos differenziert. Im Folgenden wird diese maximale Stufe maximales Risiko genannt (Abb. 2 (7)).

Damit eine Verbesserung deutlich werden kann, wird bei einem aktuellen Risiko der Risikostufe größer als sieben das maximale Risiko gleich drei gesetzt. Bei einem aktuellen Risiko zwischen den Stufen drei und sieben wird das maximale Risiko bei fünf belassen. Bei einem aktuellen Risiko kleiner gleich Stufe drei wird das maximale Risiko gleich sieben gesetzt (Tab. 4). So wird ermöglicht, dass ein hohes, aber auch ein geringes aktuelles Risiko pro Schutzgut stärker ins Gewicht fällt.

Im nächsten Schritt wird das so ermittelte maximale Risiko von dem potenziellen Risiko der Energiepflanze in der betrachteten Raumeinheit subtrahiert (Abb. 2 (7)). Diese Subtraktion wird für alle Schutzgüter vorgenommen. Wenn in einer Raumeinheit die Summe (Abb. 2 (8)) der Subtraktionen – bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter – kleiner Null ist, also das potenzielle Risiko kleiner ist als das maximale Risiko, ist die betrachtete Energiepflanze in der jeweiligen Raumeinheit förderungswürdig (Abb. 2 (9)).

Bei der Landschaftsanalyse der landwirtschaftlichen Flächennutzung werden Dauergrünland und Ackerland bewertet. Die Fördereignung bezieht sich dagegen nur auf Ackerland, da angenommen wird, dass ein Umbruch von Dauergrünland für den Anbau von Energiepflanzen in jedem Fall zu einer Verschlechterung der Auswirkungen auf alle Schutzgüter führen würde und dieser daher nicht vorkommen darf.

4 Einbettung und Finanzierung einer raum- und energiepflanzendifferenzierten Prämie

Eine Lösungsmöglichkeit für eine auf Umweltbelange abgestimmte Förderung könnte die Umstellung der bisherigen Förderungen von Energiepflanzen (NaWaRo-Bonus des EEG, WärmeEEG, Energiepflanzenprämie, Kraftstoffquotengesetz, Mineralölsteuerbefeiung) auf eine raum- und energiepflanzendifferenzierte Prämie darstellen. Als Entscheidungsgrundlage für diese Prämie kann das oben beschriebene Modell dienen. Damit können Raumkulissen aufgezeigt werden, die sich in den als förderwürdig eingestuften Energiepflanzen unterscheiden. Die finanzielle Höhe dieser Prämie muss sich an den Anbaukosten der jeweiligen Energiepflanze und an den Marktpreisen für bisher eingesetzte Bioenergierohstoffe orientieren, so dass die Prämie nach Energiepflanze und Anbaugebiet in unterschiedlicher Höhe ausgewiesen wird.

Damit kein Grünlandumbruch gefördert wird, muss als Voraussetzung für die Förderung der jeweilige Antragsteller nachweisen, dass innerhalb des Betriebs in einem festzulegenden Zeitraum (denkbar wäre eine Fünf-Jahres-Frist) kein Grünland umgebrochen wurde. So soll nicht nur der Energiepflanzenanbau auf bisherigen Grünlandflächen vermieden werden, sondern gleichzeitig die Verdrängung von sonstigen Ackerkulturen auf Grünlandstandorte.

Diese neue raum- und energiepflanzendifferenzierte Prämie könnte auf EU-Ebene die bisherige Energiepflanzenprämie ablösen. Damit würde sie direkt den Marktpreis der Energiepflanzen steuern, die von den Bioenergieanlagenbetreibern erworben werden. Da die bisherige Energiepflanzenprämie in 2010 abgeschafft werden soll, wäre auch eine Implementierung der raum- und energiepflanzendifferenzierten Prämie in der 2. Säule der Agrarförderung denkbar. Innerhalb der 2. Säule könnte die Prämie zum einen im Schwerpunkt II der ELER (Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums)-Verordnung (VO (EG) Nr. 1698/2005) als Agrar-Umweltmaßnahme anerkannt werden, da sich diese differenzierte Prämie an Umweltkriterien orientiert. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die differenzierte Prämienzahlung in den Schwerpunkten I und III für die Förderung von Energiepflanzen aufgrund ihres Beitrags zum Ersatz fossiler Ressourcen anzusiedeln (Abb. 1). Voraussetzung für die Implementierung einer solchen Prämienzahlung innerhalb der 2. Säule der Agrar-Förderung wäre – wie schon seit langem gefordert – eine Umschichtung der Finanzen von der 1. in die 2. Säule.

Bisher existiert in den Agrarumweltprogrammen der Länder noch nicht die Möglichkeit, den Energiepflanzenanbau durch eine Prämie zu fördern, die an dessen Umweltauswirkungen orientiert ist. Eine solche Prämie sollte nur auf Flächen bzw. in Raumkulissen gezahlt werden, wo keine zusätzlichen bzw. über die gesetzlichen Auflagen hinausgehenden negativen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Im Optimalfall wird dadurch sogar ein Beitrag zur Landschaftspflege erreicht (Ruschkowski & Wiehe 2008, Wiehe 2008). Die Vorteile dieses Instrumentes bestehen darin, dass es regional- und energiepflanzenspezifisch wirken kann und damit das Potenzial für eine sehr gezielte und effiziente Steuerung aufweist. Des Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass Transaktionskosten geringer ausfallen, als wenn andere Instrumente wie beispielsweise eine Zertifizierung von Bioenergieanlagen eingeführt werden. Die bisher durch die Quotenregelung entstandenen Transaktionskosten würden zudem entfallen. Durch die Nutzung der schon vorliegenden Agrarstatistik ist eine einfache Anwendung des hier vorgestellten Modells möglich. Die differenzierte Prämie ermöglicht somit durch Standortoptimierung die Erzielung der höchsten positiven Umweltwirkungen pro eingesetzten Euro.

Als Nachteil können die Kosten für die öffentliche Hand angesehen werden, die ein solches Anreizinstrument im Vergleich mit einer Anhebung des Niveaus der „guten fachlichen Praxis“ oder dem Einsatz anderer Rechtsinstrumente mit sich bringt. Vor allem die Umverteilung der Kosten, die bisher hauptsächlich durch den Verbraucher getragen werden und die bei dem Einsatz einer raum- und energiepflanzenspezifischen Prämienzahlung durch den Staat geleistet werden müssten, könnten sich als nachteilig für die Umsetzung einer solchen Prämie erweisen. Es wäre denkbar, dass der Staat eine Refinanzierung dieser Kosten zumindest teilweise durch die Einführung einer Energiepflanzenabgabe erzielt, die durch die Energie- und Mineralölkonzerne gezahlt werden sollte.

Eine solche differenzierte Prämie stellt höhere Anforderungen an die Informationen, die als Grundlage für die Allokation der Fördergelder dienen können. Der Landesebene kämen bei ihrem Einsatz die Aufgaben der Programmgestaltung sowie der Ausweisung von regionalen Raumkulissen zu. Eine schlagspezifische Steuerung ist hier nicht möglich, da die Informationsgrundlagen dazu fehlen. Die Betriebsebene wäre am besten geeignet, um eine solche differenzierte Steuerung durchzuführen. Einen Anstoß dazu könnten die Biomassenutzer bzw. Anlagenbetreiber geben. Sie müssten einen Umweltnachweis fordern bzw. ein Zertifizierungssystem installieren. Insbesondere in Räumen außerhalb der Förderkulisse für die differenzierte Prämie bietet es sich an, mit Dokumentationssystemen wie REPRO und MANUELA (Haaren et al. 2008) eine flächenspezifische Förderfähigkeit durch die landwirtschaftlichen Betriebe nachzuweisen.

5 Fazit und Ausblick

Das hier vorgestellte Entscheidungsmodell zur Ableitung der räumlich differenzierten Förderwürdigkeit von Energiepflanzen operationalisiert den Einsatz einer raum- und energiepflanzendifferenzierten Prämie als Steuerungsmöglichkeit auf Landesebene. Damit dieses Modell umgesetzt werden kann, wird eine flächendeckende Datengrundlage zur Ermittlung des Umweltrisikos vorausgesetzt. Die Flächennutzung kann anhand der Daten aus Agrarstatistiken bewertet werden, die jährlich zur Verfügung stehen. Danach kann auch die Förderwürdigkeit regelmäßig angepasst und aktualisiert werden. So können Änderungen der Landnutzung, die nicht durch Energiepflanzen verursacht werden und eine Reduktion oder aber auch eine Zunahme von Umweltrisiken bewirken können, dazu führen, dass Energiepflanzen, die zuvor als nicht förderungsfähig galten, förderungsfähig werden können, oder Energiepflanzen, die als förderungsfähig galten, in Zukunft nicht mehr förderungsfähig sind. Für die Einführung einer Prämie hieße das, dass diese für eine bestimmte Zeitspanne/Förderperiode festgelegt und regelmäßig überprüft werden müsste. Durch die jährlich aktualisierten Agrarstatistiken ist diese Überprüfung leicht mit dem vorgestellten Modell durchführbar. Durch den relativ hohen Grad der Generalisierung auf Ebene der Naturräume sollte dieser Förderansatz durch ein Bewertungssystem auf Betriebsebene ergänzt werden – wie beispielsweise die Modelle MANUELA und REPRO.

Das vorgestellte Entscheidungsmodell wurde innerhalb des Förderprojekts „Ökologische Auswirkungen der Landnutzungsänderungen durch verstärkten Anbau nachwachsender Rohstoffe in Bayern“ am Lehrstuhl für Rohstoff- und Energietechnologie der Technischen Universität München entwickelt und wird derzeit für das Bundesland Bayern angewendet. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2010 zur Verfügung stehen.

Dank

Wir bedanken uns sehr für die Förderung beim Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Literatur

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2008): Erneuerbare Energien in Zahlen. Nationale und internationale Entwicklungen. Berlin. http://www.erneuerbare-energien.de/downloads.

Bork, H.R., Bork, H., Dalchow, C., Faust, B., Piorr, H.P., Schatz, T. (1998): Landschaftsentwicklung in Mitteleuropa. Klett-Perthes, Gotha/Stuttgart.

Bruns, E., Köppel, J., Ohlhorst, D., Schön, S. (2008): Die Innovationsbiographie der Windenergie: Absichten und Wirkungen von Steuerungsimpulsen. LIT, Berlin.

EEA (European Environmental Agency, 2007): Estimating the environmentally compatible bioenergy potential from agriculture. Copenhagen.

FNR (Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe), BMELV (Bundesministerium für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz) (Hrsg., 2008): Standortangepasste Anbausysteme für Energiepflanzen. Erste Ergebnisse des Verbundprojektes „Entwicklung und Vergleich von optimierten Anbausystemen für die landwirtschaftliche Produktion von Energiepflanzen unter den verschiedenen Standortbedingungen in Deutschland“. Gülzow.

FAL (Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Institut für Ländliche Räume), DESTATIS (Statistisches Bundesamt) (Hrsg., 2005): Aufbau des Berichtsmoduls „Landwirtschaft und Umwelt“ in den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen. Abschlussbericht 2005. Braunschweig/Wiesbaden.

Fennert, A. (2008): Ist die energetische Nutzung von Biomasse durch die Regionalplanung steuerbar? Veranstaltung „Energie aus Biomasse – Aufgaben für die Raumplanung“, 17. November 2008. Herausgegeben von Deutsches Biomasse Forschungszentrum, http://www.dbfz.de/files/Download/20081117-Fennert-Regionalplanung_und_Biomassenutzung_opt.pdf.

Förster, M., Helms, Y., Herberg, A., Köppen, A., Kunzmann, K., Radtke, D. (2008): A site-related suitability analyses for the production of biomass as a contribution to sustainable regional land-use. Environmental Management 41, 584-598.

Fürst, D., Scholles, F. (Hrsg., 2008): Handbuch Theorien und Methoden der Raum- und Umweltplanung. Dorothea Rohn, Dortmund.

Greiff, K.B., Weber-Blaschke, G., Faulstich M. (2008): Ökologische Auswirkungen der Landnutzungsänderungen durch verstärkten Anbau nachwachsender Rohstoffe in Bayern. Unveröff. Zwischenber.Technische Universität München, Freising.

Gruehn, D. (2009): Energy from Biomass – A new Challange for Spatial Planning. International Conference “Biomass in future landscapes” – Sustainable Biomass Use in the Context of spatial planning, 31.03.-01.04.2009, Berlin.

Gutsche, V., Siemon, V., Krammer, K. (2005): Abschätzung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes und des damit verbundenen Belastungsrisikos und Kulturarten. Anhang 14. In: FAL (Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Institut für Ländliche Räume), DESTATIS (Deutsches Statistisches Bundesamt), Hrsg., Aufbau des Berichtsmoduls „Landwirtschaft und Umwelt“ in den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen, Abschlussbericht 2005, Braunschweig/Wiesbaden, 174-186.

Haaren, C.v., Hülsbergen, K.-J., Hachmann, R. (Hrsg., 2008): Naturschutz in einem Betriebsmanagementsystem für eine nachhaltige Landwirtschaft – EDV-Systeme zur Unterstützung der Erfassung, Bewertung und Konzeption von Naturschutzleistungen landwirtschaftlicher Betriebe. Ibidem, Stuttgart.

Haughton, A.J., Bond, A.J., Lovett, A.A., Dockerty, T., Sünnenberg, G., Clark, S.J. (2009): A novel, integrated approach to assessing social, economic and environmental implications of changing rural land-use: a case study of perennial biomass crops. J. Appl. Ecol. 49, 315–322.

Hoffmann, H., Hübner, R., Thömmes, A. (2009): Auswirkungen nachwachsender Rohstoffe zur Energieerzeugung auf Natur und Landschaft in Bayern. Unter Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Aspekte. Endbericht. Bayerische Landesanstalt für Umwelt, Hrsg., Augsburg. http://www.wzw.tum.de/wdl/forschung/publikationen/download/Hoffmann_Hübner_2009_Endbericht_NAWARO .

LfL (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 2008a): Bodendauerbeobachtung, Teil 2. Freising.

– (Hrsg., 2008b): Umweltwirkungen eines zunehmenden Energiepflanzenanbaus. Freising.

Nitsch, H., Osterburg, B., Buttlar, C., Buttla, H.B.v. (2008): Aspekte des Gewässerschutzes und der Gewässernutzung beim Anbau von Energiepflanzen. Ergebnisse eines Forschungsvorhabens im Auftrag des Umweltbundesamtes. Johann-Heinrich von Thünen Institut, Ingenieurgemeinschaft für Landwirtschaft und Umwelt, Braunschweig.

Peters, W., Wachter, T. (2007): Einflussmöglichkeiten auf den Anbau von Energiepflanzen. Garten + Landschaft (8), 22-25.

Reinhardt, G., Scherlen, K., Bemmann, A., Keller, T., Rode, M., Schmidt, C., Thiele, M., Werner, A., Wettstein, C. (2004): F+E-Vorhaben: Naturschutzaspekte bei der Nutzung erneuerbarer Energien. BMU, Hrsg., Berlin.

Rode, M., Schneider, C., Ketelhake, G., Reißhauer, D. (2005): Naturschutzverträgliche Erzeugung und Nutzung von Biomasse zur Wärme- und Stromgewinnung. BfN-Skripten 136.

Rösch, C., Skarka, J. (2008): Maisfelder statt Wiesen? Grünland im Spannungsfeld verschiedener Nutzungskonkurrenzen. Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis. Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), Hrsg., 17 (2), 31-40. http://www.itas.fzk.de/tatup/082/rosk08a.htm (Stand: 20.05.2009).

Ruschkowski, E.v., Wiehe, J. (2008): Balancing Bioenergy Production and Nature Conservation in Germany: Potential Synergies and Challenges. In: Yearbook of Socioeconomics in Agriculture, Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie, Zürich.

Schlegel, S., Kraemer, R.A., Schaffrin, D. (2005): Bodenschutz und nachwachsende Rohstoffe. Gutachten für die Kommission Bodenschutz des Umweltbundesamtes. Ecologic Institut für Internationale und Europäische Umweltpolitik, Berlin. http://ecologic.eu/download/projekte/200-249/201-08/201-08_gutachten.pdf (Stand 20.05.2009).

Schultze, C., Köppel, J. (2007): Gebietskulissen für den Energiepflanzenanbau? Steuerungsmöglichkeiten der Planung. Naturschutz und Landschaftsplanung 39 (9), 69-272.

Schümann, K. (2007): Biomasseanbau in Deutschland … DAS „Klima-Allheilmittel“. BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), Hrsg. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ina/vortraege/05-07-07-Schuemann.pdf , zuletzt aktualisiert am 10.09.2007 (Stand: 26. 05.2009).

SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen, 2007): Klimaschutz durch Biomasse. Erich Schmidt, Berlin.

StMLF (Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten, 2008): Agrarbericht Bayern 2008. München.

Vetter, A. (2007): Standortgerechte und umweltverträgliche Produktion von Energiepflanzen. In: Isermeyer, F., Christen, O., Flessa, H., Hoffmann, V., Kalm E., Otte, A., Hrsg., Energie aus Biomasse – weltwirtschaftliche, ressourcenökonomische und produktionstechnische Perspektiven, agrarspectrum Schriftenreihe, DLG, Frankfurt a.M.

Vogt, R., Gärtner, S., Münch, J., Reinhardt, G., Köppen, S., Daniel, J., Postel, J., Schlowin, F., Klinski, S., Brohmann, B., Fritsche, U.R., Hennenberg, K., Hünecke, K., Rausch, L., Köppel, J., Peters, W., Pusch, E., Schultze, C. (2008): Optimierung für einen nachhaltigen Ausbau der Biogaserzeugung und -nutzung in Deutschland. ifeu, IE Leipzig, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin, Öko-Institut, TU Berlin, Peters Umweltplanung, Hrsg., Heidelberg u.a. http://www.ifeu.org/landwirtschaft/pdf/BMU-Biogasprojekt%202008-Gesamtband.pdf (Stand: 15.05.2009).

Weidanz, J., Moismann, T. (2008): Auswirkungen von Maisanbau zur Produktion von Biogas auf die Bodenerosion. Wasser und Abfall (7-8), 16-20.

Wiehe, J., Ruschkowski, E.v., Rode, M., Kanning, H., Haaren, C.v. (2009): Auswirkungen des Energiepflanzenanbaus auf die Landschaft am Beispiel des Maisanbaus für die Biogasproduktion in Niedersachsen. Naturschutz und Landschaftsplanung 41, (4), 107-113.

WBA (Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2008): Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung – Empfehlungen an die Politik. Berlin.

Anschriften der Verfasser(innen): M.Sc. Kathrin Greiff, Fischerstraße 21, D-42287 Wuppertal, E-Mail kathrin@greiff.st; PD Dr. Gabriele Weber Blaschke, Prof. Dr. Martin Faulstich, Lehrstuhl für Rohstoff- und Energietechnologie, Technische Universität München, Weihenstephaner Steig 22, D-85354 Freising; Prof. Dr. Christina von Haaren, Institut für Umweltplanung, Leibniz Universität Hannover, Herrenhäuser Straße 2, D-30419 Hannover.

PUBLIKATIONEN

Renaturierung

Heft 6/2009 der Berichte aus dem Nationalpark Bayerischer Wald stellt „Die Renaturierung des Seefilzes“ vor (von Karl-Heinz Englmaier, 28 Seiten).

Bezug: Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Freyunger Straße 2, 94481 Grafenau, E-Mail poststelle@npv-bw.bayern.de.

Trockenmauern

Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf veröffentlichte in ihrer neuen Schriftenreihe „LA-live“ Heft 1 zum Thema „Bauanalyse und Baupraxis: Trockenmauern“ (von Ingrid Schegk und Martin Lutz, 30 Seiten, Freising 2009).

Bezug: Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Fakultät Landschaftsarchitektur, Am Hofgarten 6, 85354 Freising, Internet http://www.hswt.de.

Fauna Thüringens

Das Naturkundemuseum Erfurt weist auf die „Thüringer Faunistischen Abhandlungen 2009“ hin (210 Seiten). Weiterhin erschien „Vernate – Fortsetzung der Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt“ (456 Seiten, Erfurt 2009).

Bezug: Naturkundemuseum Erfurt, Große Arche 1, 99084 Erfurt, E-Mail matthias.hartmann@erfurt.de.

Kulturlandschaft

Der Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU) hat eine Dokumentation seiner Fachtagung „Kulturlandschaft in der Anwendung“ erstellt (178 Seiten, gegen Spende).

Bezug: Dr. Inge Gotzmann, BHU, Adenauerallee 68, 53113 Bonn, E-Mail bhu@bhu.de.

Fließgewässer

Der Deutsche Rat für Landespflege veröffentlichte in seiner Schriftenreihe Heft 82 mit dem Titel „Verbesserung der biologischen Vielfalt in Fließgewässern und ihren Auen“ (160 Seiten; 5,50 € plus Versand).

Bezug: Druckcenter Meckenheim, Werner-von-Siemens-Str. 13, 53340 Meckenheim, E-Mail zentrale@druckcenter.de.

Mauerpark

Als „Einblick-Broschüre“ der Allianz Umweltstiftung erschient „Der Mauerpark in Berlin: Einer wie keiner!“ (31 Seiten).

Bezug: Allianz Umweltstiftung, Maria-Theresia-Straße 4a, 81675 München, E-Mail info@allianz-umweltstiftung.de.

Engagement

Die Bayerische Akademie Ländlicher Raum hat in Heft 49 ihrer Schriften die Broschüre „Bürgerschaftliches Engagement im ländlichen Raum“ aufgelegt (54 Seiten, 12 € plus Versand).

Bezug: Geschäftsstelle der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum, Postfach 40 11 05, 80711 München.

Saarland-Heimat

Die DELATTINIA – Arbeitsgemeinschaft für tier- und pflanzengeographische Heimatforschung im Saarland gibt in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt die Schriftenreihe „Aus Natur und Landschaft im Saarland“ heraus, in der Band 34 erschien (194 Seiten).

Bezug: Zentrum für Biodokumentation des Saarlandes, Am Bergwerk Reden 11, 66578 Schiffweiler, Internet http://www.delattinia.de.

Waldschädlinge

Mit der Broschüre „Manche mögen’s heiß – Waldschädlinge im Klimawandel“ führt das Projekt „Wald in Not“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) die Reihe der Informationsbroschüren der Stiftung Wald in Not in neuem Gewand fort.

Bezug: DBU, Postfach 17 05, 49007 Osnabrück, Internet http://www.dbu.de.

Neues der NNA

NNA-Berichte 1/2009 behandelt „Bodenschutz im Spannungsfeld von Umwelt- und Naturschutz“ (97 Seiten; 9,80 € plus Versand), Nr. 2/2009 „Standards und Fachkonventionen im Naturschutz“ (78 Seiten, 8,– € plus Versand).

Bezug: Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA), Hof Möhr, 29640 Schneverdingen, E-Mail nna@nna.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.