Wahrnehmung der natürlichen Waldentwicklung im Nationalpark Harz durch Besucher

Abstracts

Wälder stellen ein breites Spektrum an Ökosystemleistungen für Menschen bereit und sind eine der wichtigsten Landnutzungsformen in Deutschland. Künftig sollen höhere Flächenanteile deutscher Wälder allein der natürlichen Entwicklung überlassen werden. In den Kernzonen der meisten deutschen Nationalparks können schon seit einiger Zeit natürliche Abläufe und dadurch veränderte Waldzustände beobachtet werden. Umso wichtiger ist es daher zu ermitteln, wie diese natürlichen Waldzustände – vor allem der zunehmende Totholz-Anteil – von Waldbesuchern wahrgenommen und bewertet werden, welche Präferenzen Letztere haben und wie sich einzelne Gruppen von Waldbesuchern voneinander unterscheiden.

Der Beitrag präsentiert die Ergebnisse einer Besucherbefragung im Nationalpark Harz aus dem Jahr 2014, bei der u.a. drei Hauptgruppen von Waldbesuchern ermittelt wurden. Dabei zeigt sich, dass die Wahrnehmung der natürlichen Waldentwicklung im Nationalpark Harz durch die Besucher heterogen und nicht immer konsistent ist. Totholz sollte nach Meinung der Befragten in den Nationalparkwäldern belassen werden. Bei der Frage nach der Borkenkäferbekämpfung im Nationalpark sind die Probanden gespalten. Aufklärungsbedarf besteht weiterhin über die Aufgaben und Ziele von Nationalparks in Bezug auf natürliche Waldentwicklung.

Perception of natural forest development by visitors in the Harz National Park – Results of an interview referring to different amounts of deadwood

Forests provide several ecosystem services and are one of the most important land uses in Germany. In the future larger shares of German forests should underlie natural development only. In the core zones of most German national parks it has meanwhile become possible to observe natural undisturbed succession including changing forest conditions. This stresses the relevance of determining how these natural forest conditions – above all the increasing share of deadwood – are perceived and evaluated by forest visitors, which preferences they have and how groups of forest visitors differ.

The paper presents the results of an on-site visitor survey in the Harz National Park in 2014 which revealed three main groups of forest visitors. Results show that the visitors’ perception of the natural forest development in Harz National Park is heterogeneous and not always consistent. Dead wood should remain in the national park forests following respondents’ opinions. However, the question of bark beetle controlling measures in the park revealed different views. It can be concluded that there is still need of information concerning tasks and objectives of national parks in relation to natural forest development.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Etwa 32 % der terrestrischen Fläche Deutschlands waren 2014 mit Wald bedeckt (vgl. BMEL 2016). Wälder sind wichtige Träger verschiedener Ökosystemleistungen wie Klimaschutz, Sicherung der biologischen und genetischen Vielfalt, aber auch Erholung (vgl.Bürger-Arndtet al. 2012;Rovers2013). Dem Erhalt und der Entwicklung dieser Leistungen räumen Wissenschaftler eine enorme Bedeutung ein (vgl. Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2016). Dabei beträgt der Flächenanteil sich vom Menschen unbeeinflusst entwickelnder Wälder in der Bundesrepublik lediglich 1,9 % (BfN 2016) – ein Wert, der zur Erreichung der Zielsetzungen der Nationalen Biodiversitätsstrategie bis zum Jahr 2020 auf 5 % gesteigert werden soll (vgl. BMU 2011: 31).

Da Naturschutzanstrengungen zumeist nicht gegen, sondern nur mit der betroffenen Bevölkerung zum Erfolg geführt werden können (vgl.Jobet al. 2013, Mayer & Stoll-Kleemann2016, Ruschkowski & Nienaber2016,Stoll-Kleemann&O’Riordan2002), ist die Fragestellung höchst relevant, wie die vor allem in den Kernzonen von Nationalparks bereits ablaufende natürliche Waldentwicklung und die teilweise mit ihr verbundenen natürlichen Störungen sowie deren Folgeerscheinungen von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Dieser Beitrag stellt die Ergebnisse einer Besucherbefragung im Nationalpark Harz aus dem Jahr 2014 zur Wahrnehmung der dortigen natürlichen Waldentwicklung mit Fokus auf der Borkenkäferproblematik vor.

Zunächst wird hierfür der aktuelle Forschungsstand resümiert und in den Gesamtkontext der Wahrnehmungsforschung zum Thema Wald eingeordnet. Anschließend werden das methodische Vorgehen und die gewonnenen Erkenntnisse vorgestellt, die diskutiert und mit bestehenden Studien verglichen werden. Ein kurzes Fazit schließt den Beitrag.

2 Hintergrund: Waldwahrnehmung in Mitteleuropa

Bisher wurden zur Untersuchung der Wahrnehmung von Wäldern und natürlichen Störungen durch Besucher im mitteleuropäischen Kontext nur wenige Studien durchgeführt (Hunziker1997,Hunzikeret al. 2013, 2015;Pröbstl1989,Suda2006,Suda & Feicht2002). International scheint dieses Thema weitaus mehr Beachtung zu finden, besonders in waldreichen Ländern wie z.B. Kanada (McFarlaneet al. 2006).

Während in Deutschland vor allem die Erholungsfunktion und -nutzung ausgiebiger erforscht wurde, spielt die Wahrnehmung von Wäldern in der Forschung – vor allem in Bezug auf den Faktor Ästhetik – bisher eine eher untergeordnete Rolle (vgl.Rovers2013: 171). Dies erscheint angesichts des hohen Anteils an Waldfläche erstaunlich. In Deutschlands Nachbarländern, die oft ähnliche Waldstrukturen aufweisen, existieren dagegen bereits einige Ansätze. Besonders natürliche Störungen wie Windwürfe oder Schädlinge, die vor allem in Schutzgebieten durch das Zulassen natürlicher Entwicklung inzwischen vermehrt auftreten, stehen dabei im Fokus. So untersuchten Švajdaet al. (2016) die Auswirkungen derartiger Störungen – und hier speziell des Borkenkäfers – auf die Präferenzen von Besuchern des Tatra Nationalparks in Südpolen und fanden heraus, dass Alter und Herkunft (ländlich oder städtisch) der Besucher eine Rolle bei der Einstellung zum Borkenkäfer spielten, der tendenziell bei jüngeren Besuchern aus städtischem Umfeld positiver wahrgenommen wurde.

Ein wesentliches Element, das die Wahrnehmung von Wäldern massiv zu beeinflussen scheint, ist Totholz (vgl. hierzu etwaEdwardset al. 2012). Insbesondere auf natürlichem Wege entstandene Totholzstrukturen, die den Regenerationsprozess des Waldes veranschaulichen, scheinen von Erholungssuchenden als Bereicherung des Wald-Erholungswertes wahrgenommen zu werden, während verstärkte menschliche Eingriffe in diesem Zusammenhang als störend empfunden werden (vgl.Reisinger2015: 35).

In einer Langzeitbetrachtung der Totholzwahrnehmung im Nationalpark Bayerischer Wald zwischen 1997 und 2007 stelltenMülleret al.(2008) einen Gewöhnungseffekt der Besucher und eine Abschwächung der Wahrnehmungsintensität fest. Die Borkenkäferentwicklung polarisiert jedoch nach wie vor sehr stark, da sich nur eine knappe Mehrheit (45 zu 36 %) gegen menschliche Eingriffe aussprach, bei fast einem Fünftel Unentschiedenen (19 %). Dies zeigt sich auch in der insgesamt neutralen Haltung gegenüber dem Borkenkäfer, wobei signifikante Unterschiede zwischen den Besuchern mit hoher Nationalparkaffinität (s. Textkasten) und den sonstigen Besuchern bestehen. Die ersteren sind tendenziell eher dazu bereit, den Borkenkäfer als natürlichen Gestalter im Ökosystem zu belassen und nicht zu bekämpfen, während die letzteren den Borkenkäfer für eine Bedrohung der Gesundheit des Waldes halten und ihn als schädlich für den Nationalparkwald einschätzen. Aus diesem Grund tendiert diese Gruppe auch eher dazu, eine Bekämpfung des Borkenkäfers zu befürworten (Müller & Job2009,Mülleret al. 2008).

Als Haupttreiber einer positiven Einstellung gegenüber Borkenkäfern identifiziertenMüller&Job(2009) mit Hilfe eines Strukturgleichungsmodells folgende Faktoren: größeres Vorwissen, positive Zukunftserwartung über die Waldentwicklung (Naturverjüngung), höheres Bildungsniveau, eher biozentrische Umwelteinstellung. Persönliche Wichtigkeit der Thematik führt eher zu negativer Einstellung, während andere Faktoren wie wiederholte Besuche, längere Aufenthalte und frühere Erfahrungen mit Totholzbereichen ebenso wie Wahrnehmungsunterschiede zwischen Bewohnern urbaner und ländlicher Gebiete keine signifikanten Effekte zeigten. Auch Alter und Geschlecht hatten keinen Einfluss. Zudem wurde der Einfluss der Totholzexposition auf die Einstellung zum Borkenkäfer untersucht, wobei Besucher an totholznahen Standorten hoch signifikant (Zusammenhang allerdings nur schwach) zu positiveren Urteilen tendieren als Besucher, welche die Situation aus der Ferne einschätzen (Mülleret al. 2008).

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Wahrnehmung der natürlichen Waldentwicklung durch Nationalparkbesucher überaus vielschichtig und komplex ist, was eher auf eine Polarisierung der Einstellungen denn auf einen generellen Konsens hindeutet.

Nationalparkaffinität

Der Begriff beschreibt die Rolle, die das Schutzgebiet für die Reiseentscheidung der Probanden gespielt hat. Die Operationalisierung geschieht mittels aufeinander aufbauender Fragen:

- Die erste Frage bezieht sich auf den Schutzstatus des Gebiets und wird nur als richtig gewertet, wenn der Befragte aus einer Auswahlliste mit unterschiedlichen Schutzgebietskategorien den Typus „Nationalpark“ als Antwort ausgewählt hat.

- Die im weiteren Verlauf des Interviews gestellte Frage „Wissen Sie, ob es in der Region einen Nationalpark gibt?“ dient im nächsten Schritt zur Plausibilitätsprüfung.

- Besucher werden nur dann der Gruppe der Besucher mit hoher Nationalparkaffinität zugeordnet, wenn nicht nur die beiden Fragen nach dem Schutzstatus der Region korrekt beantwortet werden konnten, sondern dem Nationalpark bei der Reiseentscheidung auch „eine große Rolle“ bzw. „eine sehr große Rolle“ zugebilligt wurde (vgl.Jobet al. 2003: 129;Mayer2013: 310 f.).

3 Untersuchungsgebiet Nationalpark Harz

Der heutige Nationalpark Harz entstand in mehreren Etappen ab 1990. Damals wurden im Zuge des Nationalparkprogramms der DDR 4,5 % der Staatsfläche – darunter auch der Hochharz – unter Schutz gestellt (vgl.Knapp2012: 53ff.). Vier Jahre später wurde auf niedersächsischer Seite der Nationalpark Harz gegründet, der schließlich 2006 mit dem bereits vorhandenen zum ersten bundesländerübergreifenden Nationalpark in Deutschland fusioniert wurde. Heute umfasst der Park eine Fläche von 22 500 ha.

Anders als in den meisten deutschen Nationalparks existiert im Harz neben den drei üblichen Zonen (Naturdynamikzone 60,3 %, Naturentwicklungszone 38,5 %, Nutzungszone 0,7 %; Stand 2016) zusätzlich ein Borkenkäfer-Sicherungsstreifen (vgl. Nationalpark Harz 2016). Dieser umschließt mit einer Breite von ca. 500 m den gesamten Nationalpark. In ihm darf der Borkenkäfer konsequent bekämpft werden, um ein Übergreifen auf angrenzende Wirtschaftswälder zu verhindern (vgl. Nationalparkverwaltung Harz 2011: 77).

Im Nationalpark findet in der Naturdynamik- und teilweise auch in der Naturentwicklungszone heute wieder eine weitgehend natürliche Waldentwicklung statt, bei der besonders der Borkenkäfer einen wichtigen Beitrag zur Umgestaltung der Landschaft leistet (vgl.Huss2007).

Für das Untersuchungsjahr 2012/13 ermitteltenJobet al. (2016: 24) insgesamt 1,746 Mio. Besuchstage für den Nationalpark Harz, wobei der Anteil der Besucher mit hoher Nationalparkaffinität 24,4 % – und damit einen für deutsche Nationalparke leicht unterdurchschnittlichen Wert – aufwies (Jobet al. 2016: 17). Dieser entspricht jedoch den Werten für Nationalparkregionen mit langer, bereits vor der Nationalparkausweisung bestehender touristischer Tradition.

4 Methodisches Vorgehen

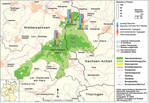

Die für diese Untersuchung verwendete Methodik lehnt sich eng an bestehende Studien zur Wahrnehmung naturbelassener Waldentwicklung in Deutschland wie beispielsweise vonMülleret al. (2008) an. Grundlage der vorliegenden Studie ist eine Besucherbefragung im Nationalpark Harz, die vom 09. März bis zum 29. April 2014 an insgesamt 20 Erhebungstagen (unter der Woche und an Wochenenden) durchgeführt wurde. Insgesamt wurden 256 zufällig ausgewählte Nationalparkbesucher an drei verschiedenen Standorten mit unterschiedlicher Totholzexposition befragt (vgl. Abb. 1):

- Der Standort Bremer Hütte weist dabei die größte Totholzexposition auf; die Besucher konnten hier auf ein großes und teilweise bereits aufgeforstetes Totholzareal blicken, das durch einen starken Borkenkäferbefall entstanden war.

- An zweiter Stelle bzgl. der Totholzexposition rangiert die Rabenklippe, von der aus die Besucher auf verschiedene, unzusammenhängende Totholzbereiche blicken konnten.

- Das Besucherzentrum Torfhaus schließlich bietet keine direkte Konfrontation der Besucher mit Totholz.

Als Erhebungsinstrument diente ein standardisierter Fragebogen. Darin wurden zunächst Fragen zum Besucherverhalten, zur Einschätzung der aktuellen Situation des Waldes sowie zum Wissen und der Bedeutung des Schutzstatus im Nationalpark Harz gestellt. Anschließend wurde die Einstellung der Befragten zu Natur und Umwelt über eine fünf Aussagen umfassende Statement-Batterie ermittelt, die sich zum Teil auf das New Environmental Paradigm nachDunlapet al. (2000) stützt. Diese Aussagen konnten anhand einer fünfstufigen Likert-Skala mit Werten von 1 (stimme voll und ganz zu) bis 5 (stimme überhaupt nicht zu) bewertet werden. Dabei entsprachen Werte in der Nähe von 1 einem biozentrischen Weltbild und Werte nahe 5 einem anthropozentrischen.

Darüber hinaus enthielt das Erhebungsinstrument einen Block von 13 Fragen zur Einstellung der Besucher gegenüber bestimmten Waldentwicklungsmaßnahmen bzw. Aussagen zur Waldentwicklung im Harz. Diese dienten zunächst als Grundlage für verschiedene Regressionsmodelle zur Erklärung dieser Einstellungen. Da jedoch keines der Modelle zufriedenstellende Güte-Kriterien erzielte, wurden die Nationalparkbesucher stattdessen anhand ihrer Einstellung zu den Waldentwicklungsmaßnahmen mittels einer Clusteranalyse (Ward-Verfahren) gruppiert. Ziel dieser Analyse war es, in sich möglichst homogene Gruppen von Besuchertypen zu bilden, die sich jedoch bezüglich der verwendeten Variablen untereinander stark unterscheiden. Die 13 Einflussvariablen wurden zum Zwecke der Vergleichbarkeit z-standardisiert. Zum Abschluss wurden den Probanden noch Fragen zu ihrem persönlichen Kenntnisstand zum Thema Waldentwicklung und zu ihren soziodemographischen Merkmalen gestellt.

5 Ergebnisse

5.1 Soziodemographische Charakteristika und Reiseverhalten der Besucher

Insgesamt wurden 256 Interviews geführt, wobei die meisten Befragungen mit 114 an der Rabenklippe stattfanden; am Nationalparkzentrum Torfhaus waren es 82 und an der Bremer Hütte 60 (Abb. 1). Das Durchschnittsalter der Befragten betrug knapp 51 Jahre. Der Anteil der männlichen Befragten lag mit 59 % über dem der weiblichen. Die Gruppen bestanden überwiegend aus zwei Personen (56 %), Einzelpersonen (19 %) wurden seltener, größere Gruppen mit mehr als fünf Personen (1,2 %) dagegen kaum angetroffen. Da fast zwei Drittel der Probanden (64,8 %) über das Abitur oder sogar einen Hochschulabschluss verfügten, ist das Bildungsniveau als relativ hoch zu bewerten, zumal auch der Anteil an Personen mit Mittlerer Reife 31,3 % betrug.

Die Herkunftsregionen der Befragten verteilten sich zwar auf beinahe die gesamte Bundesrepublik, allerdings kamen 80 (31,3 %) von ihnen aus der unmittelbaren Umgebung des Harzes (Landkreise Goslar, Harz und Osterode); sie können als Einheimische klassifiziert werden (vgl.Mayer2013). Dies zeigt sich auch in dem hohen Anteil an Tagesgästen von 59,4 %. Im Vergleich zur deutlich umfangreicheren Stichprobe vonJobet al. (2016: 11) aus dem Jahr 2012 ergibt sich damit eine deutliche Überrepräsentierung der Tagesgäste (49,8 %) – durch die zeitliche Begrenzung der Erhebungen außerhalb der Schulferien begründet.

Als wichtigste Gründe für den Harz-Besuch wurden das Naturerlebnis (70 %), die Naherholung (55 %) und Aktivitäten wie Sport (51 %) genannt, die Antwortmöglichkeit „Nationalpark“ wurde nur von etwa einem Viertel der Befragten (25,8 %) gewählt. Somit schien besonders der Naturraum Harz, weniger jedoch der Nationalpark selbst bei der Reiseentscheidung eine große Rolle gespielt zu haben. Anhand der Auswahlfragen zur Nationalparkaffinität (vgl.Woltering2012: 144f.) konnten 55 Befragte und damit 21,5 % als Besucher mit hoher Nationalparkaffinität identifiziert werden. Dieser Wert korrespondiert gut mit den vonJobet al. (2016: 17) ermittelten 24,4 %, v.a. wenn man den hohen Anteil einheimischer Besucher berücksichtigt. Beide Besuchergruppen nannten bei der Frage nach der wichtigsten Aufgabe eines Nationalparks in erster Linie den Naturschutz (88,9 %, n = 225), gefolgt von Umweltbildung (4,0 %) und Tourismusförderung (2,8 %); 4,3 % gaben sonstige Aufgaben an.

5.2 Wahrnehmung der Waldentwicklung und Natur-/Umweltverständnis

Da 88,3 % der Probanden angegeben haben, den Nationalpark Harz mehr als einmal besucht zu haben, können aus den Befragungsdaten Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der bisherigen Waldentwicklung gezogen werden. So stellten 64,8 % Veränderungen im Vergleich zu früheren Besuchen fest, mit insgesamt sehr heterogenen Ergebnissen. Am häufigsten genannt wurden die negativ behaftete Kategorie Waldschäden bzw. Waldsterben (33 %), eine Zunahme von Totholzflächen (32 %), eine insgesamt positiv empfundene Waldentwicklung (26 %) sowie eine allgemeine Verbesserung der touristischen Infrastruktur (24 %). Schäden durch den Borkenkäfer spielten dagegen kaum eine Rolle (4 %), womit deutlich wird, dass das Absterben von Bäumen primär nicht mit den Käfern assoziiert wird. Ein Drittel der Probanden (33,2 %) gab an, keine der im Nationalpark angewandten Waldentwicklungsmaßnahmen zu kennen. Unter den übrigen Befragten war die Pflanzung von Laubbäumen mit 80,1 % am bekanntesten, während die Aussaat mit 51,5 % Nennungen eine etwas geringere Bekanntheit aufwies.

Insgesamt ist die Natur-/Umwelteinstellung der Probanden als deutlich biozentrisch einzustufen (Mittelwert 1,82; SD 0,62), da nur 11,3 % ein eher anthropozentrisches Weltbild aufweisen (Werte > 2,5 auf aggregierter Skala). Anschließend wurde mit Hilfe eines T-Tests festgestellt, dass zwischen Besuchern mit hoher Nationalparkaffinität (1,41) und den Nicht-Nationalparktouristen (1,93) ein statistisch signifikanter Unterschied besteht (t-Wert 7,0; p < 0,001). Dies bedeutet, dass die Besucher mit hoher Nationalparkaffinität eine deutlich biozentrischere Natur-/Umwelteinstellung aufweisen. Von den Besuchertypen unterscheiden sich Einheimische (1,96) und Übernachtungsgäste (1,73) signifikant (ANOVA Tamhane Post-hoc Test p < 0,05), d.h. Einheimische haben eine leicht anthropozentrischere Natur-/Umwelteinstellung.

5.3 Aktuelle Assoziationen mit dem Wald im Nationalpark

Die Eigenschaften, die mit den Wäldern im Nationalpark Harz in Verbindung gebracht werden, wurden mithilfe einer siebenstufigen Likert-Skala von –3 bis +3 für fünf Gegensatzpaare abgefragt (vgl. Abb. 2).

Demnach wird der Wald von den Probanden durchschnittlich als ziemlich naturnah eingestuft (Mittelwert 1,6). Mit einem Mittelwert von 1,1 wird dem Nationalparkwald zudem ein erhöhtes Maß an Biodiversität attestiert und auch das Totholz im Park wird von den Probanden als vorwiegend nützlich angesehen (Mittelwert 1,4). Dagegen wurden der Gesundheitszustand und der Grad der Ordnung im Wald vornehmlich neutral beurteilt (Mittelwerte von 0,0 bzw. 0,4). Einheimische Besucher stufen die Wälder im Vergleich zu Übernachtungsgästen als naturnäher (1,38; Übernachtungsgäste 1,75; p<0,05), kränker (0,08 vs. 0,71; p<0,01), ungeordneter (-0,14 vs. 0,25; p<0,1) und das Totholz als störender (1,20 vs. 1,42) ein.

Vergleicht man die Antworten von Besuchern mit hoher Nationalparkaffinität und anderen Besuchern, so ergeben sich bezüglich der Nützlichkeit des Totholzes sowie des Gesundheitszustands des Waldes bei erstgenannten deutlich positivere Werte: 0,56 für den Gesundheitszustand (sonstige Besucher 0,33) und 2,38 für die Nützlichkeit von Totholz (sonstige Besucher 1,07; t-Wert –9,19; p < 0,001).

5.4 Einstellung zur Waldentwicklung im Nationalpark Harz

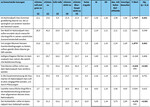

Die Analyse der Aussagen mit den höchsten Zustimmungsraten zeigt, dass menschliche Eingriffe in einen Nationalparkwald offenbar von den Probanden akzeptiert werden, auch von Besuchern mit hoher Nationalparkaffinität. Konsequenterweise verneinen die meisten Probanden daher auch, dass gezielte menschliche Eingriffe in die Waldentwicklung allgemeinen Werten eines Nationalparks widersprächen (11,3 % Zustimmung, 69,5 % Ablehnung). Die höchste Zustimmung erhält hingegen die Aussage, dass in die Zusammensetzung der Baumarten im Nationalpark Harz aktiv eingegriffen werden sollte (z.B. durch Pflanzungen): 69,1 % stimmen voll und ganz zu oder stimmen zu, nur 17,2 % stimmen nicht oder überhaupt nicht zu (Tab. 1). Zudem korreliert diese Aussage höchst signifikant und in starkem Maße (0,778***Spearman Rho, Tab. 2) mit der Aussage „Der Wald im Nationalpark Harz sollte verstärkt durch menschliche Eingriffe in seinen natürlichen Zustand entwickelt werden“ (69,9 % Zustimmung, 16,4 % Ablehnung). Bei letzterer Aussage ist allerdings nicht klar herauszulesen, ob vor allem dem menschlichen Eingriff oder der Entwicklung in einen natürlichen Zustand zugestimmt wird.

Von beiden erstgenannten Aussagen besteht jeweils analog eine mittlere bis hohe Korrelation zur Aussage „Um jungen Bäumen bessere Standortbedingungen zu bieten, sollten gezielt ältere Bäume gefällt werden“ (0,670***bzw. 0,674***Spearman-Rho). Diese Aussage findet die drittgrößte Zustimmung (55,1 % Zustimmung, 29,7 % Ablehnung) und wird von Besuchern mit hoher Nationalparkaffinität interessanterweise eher bejaht als von sonstigen Besuchern. Die Tatsache, dass auch die Kernzielgruppe der Nationalparkaffinen menschliche Eingriffe in Nationalparkwälder akzeptiert, wird durch die jeweils mittlere bis starke, höchst signifikante negative Korrelation (Spearman-Rho) der obigen Statements mit der Aussage „Gezielte menschliche Eingriffe in die Waldentwicklung widersprechen allgemeinen Werten eines Nationalparks“ (Aussage 2 –0,575***, Aussage 3 –0,472***, Aussage 6 –0,629***; Tab. 2) unterstrichen.

Die dargestellte grundsätzliche Zustimmung zu gewissen Waldentwicklungsmaßnahmen bedeutet jedoch nicht, dass die Probanden einer großflächigen Ausräumung von Totholzflächen oder Borkenkäferbekämpfung zustimmen würden. Dies wird durch die deutliche Ablehnung der Aussage „Tote Bäume sollten sofort aus dem Nationalpark Harz entfernt werden“ belegt (9 % Zustimmung, 72,7 % Ablehnung). Die Entfernung toter Bäume aus dem Nationalpark wird von der nationalparktouristischen Kernzielgruppe deutlicher abgelehnt (t-Wert –4,63***) als von den übrigen Besuchern. Eine gewisse Ambivalenz des Meinungsbilds der Befragten zeigt sich jedoch darin, dass die Mehrheit nicht davon ausgeht, dass Kahlschläge (z.B. aufgrund von Borkenkäferbekämpfung) die natürliche Waldentwicklung beeinträchtigen (25 % Zustimmung, 52,3 % Ablehnung).

Die Frage nach der Borkenkäferbekämpfung im Nationalpark Harz polarisiert die Probanden und weist daher eine deutliche Mitteltendenz auf: Hier stimmen zwar 39,1 % zu (beide Kategorien), 34,4 % lehnen die Aussage aber auch ab, während 15,6 % indifferent sind und sich 10,9 % keine Angabe zutrauen. Bei dieser Frage gibt es auch signifikante Mittelwertunterschiede zwischen Besuchern mit hoher Nationalparkaffinität, die einer Bekämpfung tendenziell ablehnend gegenüberstehen, und sonstigen Besuchern, die diesbezüglich eher unentschlossen sind (t-Wert –4,276***), jedoch nicht zwischen Einheimischen, Tages- und Übernachtungsgästen.

Das Naturverständnis der Probanden korreliert auf höchst signifikantem Niveau mit der Frage nach der Borkenkäferbekämpfung (Spearman-Rho –0,298***) sowie dem Entfernen toter Bäume aus dem Nationalpark (–0,434***): Je biozentrischer das Weltbild, desto eher werden also solche massiven Eingriffe in die Wälder abgelehnt. Die Zustimmung zu Pflanzungen und dem gezielten Fällen älterer Bäume als schwächere Eingriffe korreliert jedoch nicht mit der aggregierten Natureinstellung. Ebenfalls nicht mit der Natureinstellung korreliert ist die Aussage „Im Nationalpark Harz kommen großflächig Bäume vor, die ursprünglich auf anderen Standorten heimisch waren“. Insgesamt wird die Aussage eher abgelehnt (29,7 % Zustimmung, 43,8 % Ablehnung), d.h. die Mehrheit der Probanden ist der Ansicht, dass die Wälder im Nationalpark Harz weitgehend standortgerecht sind. Zwischen Übernachtungs-, Tages- und einheimischen Gästen gibt es in diesen Fragen keine signifikanten Einschätzungsunterschiede. Auch die durch die Auswahl der Befragungsstandorte widergespiegelte unterschiedliche Totholzexposition zeigt keinerlei signifikante Unterschiede.

5.5 Identifikation unterschiedlicher Besucher-Typen

Schließlich wurde, basierend auf den Einstellungsfragen zu den Waldentwicklungsmaßnahmen, über eine Clusteranalyse eine Einteilung der Probanden in drei unterschiedliche Besuchertypen vorgenommen. Um die jeweilige charakteristische Einstellung zur Waldentwicklung innerhalb der Gruppen bestimmen zu können, wurde anschließend ein einfacher Mittelwertvergleich über die 13 gewählten Einflussvariablen sowie über sechs weitere Größen durchgeführt, der die grundlegenden Unterschiede aufzeigt (Tab. 3).

Über einen post-hoc-Mehrfachvergleich (Tamhane-T2) der Mittelwerte konnte die Diskrepanz zwischen den drei Besuchertypen bestätigt werden, die nach jeweils charakteristischen Einstellungen entsprechend benannt werden: Insbesondere Typ C unterscheidet sich bei einigen Aussagen signifikant von den beiden anderen Typen. Besucher vom Typ C nehmen bei vielen Aussagen in der Regel eine naturnähere Position ein. Umgekehrt zeigt Typ A bei der Natureinstellung und bei der Frage nach der Borkenkäferbekämpfung eine eher anthropozentrische Haltung. Der größte Unterschied zwischen den drei Gruppen besteht bei der Einstellung gegenüber der Beseitigung von Totholz sowie der Frage nach der Vereinbarkeit von menschlichen Eingriffen und den Zielen eines Nationalparks, die folglich als Hauptindikatoren für die Gruppenzugehörigkeit gelten können.

- Besuchertyp A , den Anthropozentrierten, wurden 17 % der Befragten zugeordnet. Probanden dieses Typs sind gegenüber menschlichen Eingriffsmaßnahmen grundsätzlich positiver eingestellt als diejenigen der anderen beiden Gruppen. Dies wird insbesondere bei den niedrigeren Werten für Totholzausräumung und Borkenkäferbekämpfung deutlich, die für eine vermehrte Zustimmung stehen. Auch der höhere Wert bei Natureinstellung bestätigt diese Einteilung, da hier eine eher anthropozentrische Einstellung vorhanden ist. Besucher vom Typ A sind durchschnittlich älter (58 Jahre) und schätzen ihren eigenen Kenntnisstand zum Thema Waldentwicklung im Vergleich zu den beiden anderen Typen am schlechtesten ein. Anders als in vergleichbaren Studien (z.B.Müller & Job2009) wiesen die Anthropozentrierten ein signifikant höheres Bildungsniveau auf, wobei die Streuung dieser Variable bei den anderen Gruppen größer war. Diese Besuchergruppe weist die geringste Nationalparkaffinität auf, stuft die Nationalparkwälder als eher krank ein und empfindet Totholz im Nationalpark als tendenziell störend.

- Besuchertyp B hingegen repräsentiert die durchschnittlichen Nationalpark-Besucher , die teilweise eine eher naturbezogene Einstellung aufweisen, teilweise aber auch menschlichen Eingriffen gegenüber positiv eingestellt sind. So nehmen sie bei Aspekten wie Borkenkäferbekämpfung und Totholzausräumung eine stark naturaffine Haltung ein, während sie gleichzeitig aktive menschliche Eingriffe allgemein und besonders gezielte Fällungen gutheißen. Diesem Typ konnten mit 57 % die meisten der Probanden zugeteilt werden. Sie unterscheiden sich von den anderen Typen vor allem darin, dass sie sich mehr Informationen zum Thema Waldentwicklung wünschten. Sie weisen die höchste Nationalparkaffinität aller drei Gruppen auf, halten die Nationalparkwälder für am gesündesten und empfinden Totholz als am nützlichsten.

- Besuchertyp C beinhaltet die vorwiegend naturaffinen Probanden (26 %), die bei nahezu allen Aussagen der Natur den höheren Stellenwert einräumen als dem Menschen. Diese Besucher waren im Schnitt am jüngsten (47 Jahre) und schätzten ihren Kenntnisstand im Vergleich am höchsten ein. Außerdem war für sie auch die Frage der Waldentwicklung wichtiger, wenngleich dieser Wert bei allen drei Gruppen in einem eher niedrigen Bereich lag. Interessanterweise wird diese Gruppe aber von Typ B in Bezug auf Nationalparkaffinität, Einschätzung des Waldzustands sowie der Nützlichkeit von Totholz übertroffen. Das Bildungsniveau ist durchschnittlich am niedrigsten von allen Besuchertypen.

6 Diskussion und Schlussfolgerungen

Ziel der Besucherbefragung im Nationalpark Harz war es, die Einstellung der Besucher zur natürlichen Waldentwicklung dort und zu Waldentwicklungsmaßnahmen der Nationalparkverwaltung mit Hilfe einer quantitativen Besucherbefragung zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, dass Totholz zumindest im Nationalpark Harz für die Mehrheit der Besucher offenbar nicht als sehr störend gilt; es soll im Park belassen werden, lediglich 9 % der Befragten sind für eine Entfernung. Im Gegensatz dazu ist die Bekämpfung von Borkenkäfern als Agenten einer natürlichen Waldentwicklung stark umstritten: 39,1 % der Befragten sprechen sich dafür aus, 34,3 % dagegen, 25 % unentschieden (Mitteltendenz oder „weiß nicht“). Die Hypothese, dass die hohe Zustimmung zu einer Borkenkäfer-Bekämpfung am relativ hohen Anteil an einheimischen Besuchern liegen könnte –Ruschkowski&Mayer(2011) zeigen eine ablehnende Haltung der lokalen Bevölkerung gegenüber der Borkenkäferentwicklung im Nationalpark Harz –, lässt sich nicht bestätigen, da es keine wesentlichen Unterschiede in den Einstellungen der drei Besuchertypen Übernachtungs-, Tagesgäste und Einheimische gibt.

Ein Vergleich der Einstellung zur Borkenkäferbekämpfung mit den Ergebnissen vonMüller & Job(2009: 377) ergibt eine leicht höhere Zustimmung (2,9a Die Skala der Harz-Erhebung musste zu diesem Vergleichszweck invertiert werden, d.h. 1 bedeutet Ablehnung, 5 Zustimmung zur Aussage.vs. 2,8) im Harz, aber bei deutlich größerer Spannbreite. Nationalparkaffine Besucher sind hier mit 2,3 deutlich ablehnender eingestellt als im Bayerischen Wald (2,6), wohingegen sonstige Besucher im Harz mit 3,1 den Wert des Bayerischen Waldes (3,0) leicht übertreffen.

Im Gegensatz zuMülleret al. (2008) führen die räumlichen Unterschiede der Befragungsstandorte in Bezug auf die Totholzexposition hingegen nicht zu signifikant abweichenden Ergebnissen. Dies ist eventuell dem zu geringen Stichprobenumfang anzulasten. Vermutlich aus demselben Grund erzielten Regressionsmodelle zur Erklärung der Einstellungen keine zufriedenstellenden Güte-Kriterien. Daher sollte in künftigen Untersuchungen auf eine größere Fallzahl, die Abdeckung der kompletten Saison sowie ein größeres Spektrum an Standorten mit unterschiedlicher Exposition zu natürlichen Störungen und Waldentwicklungsmaßnahmen geachtet werden (analog zuMülleret al. 2008,Müller & Job2009). Zudem lässt sich festhalten, dass sich ein Teil der Einstellungsfragen gegenüber Waldentwicklungsmaßnahmen in der Formulierung als zu ungenau erwiesen hat, so dass hier künftig auf eine geeignetere Wortwahl zu achten sein wird, die Mehrdeutigkeiten (z.B. Statement 2) nicht zulässt und die Gefahr sozialer Erwünschtheit (siehe Statement 3) reduziert.

Trotz dieser Schwächen kann jedoch die Aussage getroffen werden, dass Befragte mit biozentrischer Natureinstellung vermehrt dazu neigen, Waldentwicklungsmaßnahmen wie Totholzausräumung oder Borkenkäferbekämpfung abzulehnen. D.h. je naturaffiner der Befragte, desto kritischer ist sie oder er gegenüber menschlichen Eingriffen.

Die Nationalparkaffinität erweist sich erneut als brauchbarer Prädiktor für die Einstellung der Besucher zur natürlichen Waldentwicklung (Arnbergeret al. 2012,Müller & Job2009). Dennoch scheint generell Kommunikationsbedarf über die Aufgaben und Ziele von Nationalparks (natürlicher Entwicklung ohne Eingriffe ihren Lauf lassen) zu bestehen. Denn nur 11,3 % der Besucher stimmen zu, dass Nationalparks und Eingriffe unvereinbar seien. Auch bei den nationalparkaffinen Besuchern befürwortet nur eine Minderheit diese Aussage. Als besonders widersprüchlich erwies sich die Natureinstellung der Befragten. Diese zeigten zwar insgesamt eine relativ hohe Naturaffinität, befürworteten aber gleichzeitig menschliche Eingriffsmaßnahmen, die einer natürlichen Entwicklung und damit auch den Grundzielen eines Nationalparks eigentlich entgegenstehen. Da beinahe 90 % der Probanden Naturschutz als Hauptzielsetzung eines Nationalparks ansehen, scheint das Naturschutzverständnis der meisten Probanden nicht mit den Prozessschutzzielen eines Totalreservates kompatibel zu sein, sondern sich eher auf traditionelleren, bewahrenden Naturschutz zu beziehen. Insgesamt bestätigen die Ergebnisse aus dem Nationalpark Harz aber diejenigen früherer Studien wieMülleret al. (2008) sowieMüller & Job(2009) weitgehend.

Die Clusteranalyse ergab drei unterschiedliche Typen von Waldbesuchern (in diesem Fall in einem Nationalpark), die unterschiedliche Einstellungen zur Natur und zum Umgang mit ihr aufweisen. Die besonders starke Mittelgruppe ist allerdings eher ambivalent eingestellt und weist teilweise widersprüchliche Einstellungen auf, was es schwierig macht, eine adäquate Kommunikationsstrategie zu entwickeln.

Damit kann insgesamt eine recht große Heterogenität der Einstellungen zum Thema naturbelassene Waldentwicklung in Nationalparks postuliert werden. Andere Studien im mitteleuropäischen Kontext lieferten in Bezug auf Landschaften allgemein ebenfalls unterschiedliche Ergebnisse hinsichtlich der Zustimmungsraten zur natürlichen Entwicklung (vgl.Baueret al. 2009). Insgesamt zeigten alle drei Gruppen ein eher geringeres Interesse am Thema Waldentwicklung, was auch zur geringen Rolle passt, die der Nationalpark anscheinend für die Besuchsentscheidung der Befragten spielte. Ausgehend von diesen Ergebnissen stellt sich nun die Frage, ob sich dieses Ergebnis auch auf nicht unter strengen Schutz stehende Wälder übertragen lässt.

Natürliche Waldentwicklung und damit verbundene Landschaftsbilder (Totholz …) sind kontroverse Themen, die weiterhin einer sorgfältigen, tiefergehenden Erforschung harren, was derzeit in Verbund-Projekten wie BioHolz geschieht (vgl. www.bioholz-projekt.de ). Dies ist umso relevanter, da Totholzflächen nicht nur Effekte von Strategien zur Steigerung der biologischen Vielfalt darstellen müssen, sondern auch Folgen des Klimawandels sein könnten, so dass sie möglicherweise zukünftig nicht nur auf die (relativ seltenen) Kernzonen von Schutzgebieten beschränkt sind.

Literatur

Arnberger, A.,Eder, R.,Allex, B.,Sterl, P.,Burns, R.C. (2012): Relationships between national-park affinity and attitudes towards protected area management of visitors to the Gesaeuse National Park, Austria. Forest Policy and Economics 19, 48-55.

Bauer, N., Wallner, A., Hunziker, M.(2009): The change of European landscapes: Human-nature relationships, public attitudes towards rewilding, and the implications for landscape management. Journal of Environmental Management 90, 2910-2920.

Bundesamt für Naturschutz (BfN, 2016): Aktuelle Daten zur natürlichen Waldentwicklung in Deutschland, Bonn. www.bfn.de/0401_pm.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4726 (Abrufdatum: 16.11.2016).

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BMEL, 2016): Der Wald in Deutschland. Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur. BMEL, Berlin.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU, 2011): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. BMU, Berlin.

Bürger-Arndt, R., Ohse, B., Meyer, K., Höltermann, A.(Red., 2012): Ökosystemleistungen von Wäldern – Workshopbericht. BfN-Skripten 320, Bonn.

Dunlap, R., van Liere, K., Martig, A., Jones, R.(2000): Measuring endorsement of the new ecological paradigm: a revised NEP scale. Journal of Social Issues 56, 425-442.

Edwards, D.,Jay, M.,Jensen, F.,Lucas, B.,Marzano, M.,Montagné, C.,Peace, A.,Weiss, G. (2012): Public Preferences across Europe for different Forest Stand Types as Sites for Recreation. Ecology and Society 17 (1), 27.

Ensinger, K., Wurster, M., Selter, A., Bethmann, S., Botsch, K., Jenne, M.(2013): Die Bedeutung von Baden-Württembergs Wäldern für die Erholung. FVA-einblick 17 (1), 12-15.

Hunziker, M.(1997): Totholz in den Nationalparkwäldern: Attraktion oder Störfaktor? Cratschla (3), 2-8.

–, Frick, J., Bauer, N., von Lindern, E., Graf, O.(2013): Die Schweizer Bevölkerung und ihr Wald: Bericht zur zweiten Bevölkerungsumfrage Waldmonitoring soziokulturell (WaMos 2). Bundesamt für Umwelt BAFU, Eidg. Forschungsanstalt WSL, Bern/Birmensdorf.

–, von Lindern, E., Bauer, N., Frick, J.(2015): Erholung im Wald. In:Rigling, A., Schaffer, H.P., Hrsg., Waldbericht 2015, Zustand und Nutzung des Schweizer Waldes, Bundesamt für Umwelt BAFU, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL, Bern/Birmensdorf, 120-121.

Huss, J.(2007): Tragfähige Konzepte der Walddynamik und Waldbehandlung in Entwicklungszonen von Nationalparks. In: Nationalpark Harz, Hrsg., Walddynamik und Waldumbau in den Entwicklungszonen von Nationalparks, Schr.-R. Nationalpark Harz 1, Wernigerode, 69-73.

Job, H., Becken, S., Sacher, P.(2013): Wie viel Natur darf sein? Schutzgebietskonzepte im Wandel der Zeit. Standort 37 (4), 204-210.

–, Merlin, C. Metzler, D., Schamel, J., Woltering, M.(2016): Regionalwirtschaftliche Effekte durch Naturtourismus. BfN-Skripten 431, Bonn.

–, Metzler, D., Vogt, L.(2003): Inwertsetzung alpiner Nationalparks. Eine regionalwirtschaftliche Analyse des Tourismus im Alpenpark Berchtesgaden. Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie 43, Kallmünz/Regensburg.

Knapp, H.(2012): Das Nationalparkprogramm der DDR. In:Succow, M.,Jeschke, L.,Knapp, H., Hrsg., Naturschutz in Deutschland, Rückblicke – Einblicke – Ausblicke, Ch. Links, Berlin, 53-62.

Mayer, M.(2013): Kosten und Nutzen des Nationalparks Bayerischer Wald. Eine ökonomische Bewertung unter Berücksichtigung von Forstwirtschaft und Tourismus. Hochschulschriften zur Nachhaltigkeit 59, Oekom, München.

–, Stoll-Kleemann, S. (2016):Naturtourismus und die Einstellung der lokalen Bevölkerung gegenüber Großschutzgebieten. Natur und Landschaft 91 (1), 20-25.

McFarlane, B.,Stumpf-Allen, R.,Watson, D. (2006): Public perceptions of natural disturbance in Canada’s national parks: the case of the mountain pine beetle (Dendroctonus ponderosae Hopkins). Biol. Conserv. 130, 340-348.

Müller, M.,Job, H. (2009): Managing natural disturbance in protected areas: Tourists’ attitude towards the bark beetle in a German national park. Biol. Conserv. 142 (2), 375-383.

–, Mayer, M., Job, H.(2008): Totholz und Borkenkäfer im Nationalpark Bayerischer Wald aus touristischer Perspektive. In:Job, H., Hrsg., Die Destination Nationalpark Bayerischer Wald als regionaler Wirtschaftsfaktor, Nationalpark Bayerischer Wald, Grafenau, 100-116.

Nationalpark Harz (2016): Gebietsgliederung für den Nationalpark Harz 2016. Wernigerode.

Nationalparkverwaltung Harz (2011): Nationalparkplan für den Nationalpark Harz 2011 – 2020. Wernigerode.

Naturkapital Deutschland – TEEB DE (2016): Ökosystemleistungen in ländlichen Räumen – Grundlage für menschliches Wohlergehen und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung.von Haaren, C., Albert, C., Hrsg., Leibniz Universität Hannover/UFZ, Hannover/Leipzig.

Pröbstl, U. (1989): Auswirkungen des Waldsterbens auf Erholung und Fremdenverkehr in waldreichen Mittelgebirgslandschaften Bayerns. Forstwiss. Cbl. 108, 56-65.

Reisinger, E.(2015): Wälder mit natürlicher Waldentwicklung in Thüringen – Impulse für Wertschöpfung und Regionalentwicklung. In:Finck, P.,Klein, M.,Riecken, U.,Paulsch, C., Hrsg., Wildnis im Dialog, Wege zu mehr Wildnis in Deutschland, BfN-Skripten 404, Bonn, 33-40.

Rovers, A.-K. (2013): Kulturelle Ökosystemdienstleistungen und Ansätze zu ihrer Quantifizierung – am Beispiel von Wald. In:Feit, U.,Korn, H., Hrsg., Treffpunkt Biologische Vielfalt XII, BfN-Skripten 335, Bonn, 169-174.

Ruschkowski, E. Von, Mayer, M. (2011):From Conflict to Partnership? Interactions between Protected Areas, Local Communities and Operators of Tourism Enterprises in Two German National Park Regions. Journal of Tourism and Leisure Studies 17 (2), 147-181.

–, Nienaber, B.(2016): Akzeptanz als Rahmenbedingung für das erfolgreiche Management von Landnutzungen und biologischer Vielfalt in Großschutzgebieten. Raumforschung und Raumordnung 74 (6), 525-540.

Stoll-Kleemann, S., O’Riordan, T.(2002): From Participation to Partnership in Biodiversity Protection. Experience from Germany and South Africa. Society & Natural Resources 15 (2), 161-177.

Suda, M.(2007): Erholung zwischen toten Bäumen. In:Günther, A.,Hopfinger, H.,Kagelmann, H.-J.,Kiefl, W., Hrsg., Tourismusforschung in Bayern, Profil, München, 252-258.

–, Feicht, E. (2002): Wahrnehmung, Bewertung und Konsequenzen großflächig abgestorbener Bäume im Bereich des Nationalparks Bayerischer Wald aus der Sicht von Touristen. München.

Švajda,J.,Koróny,S.,Zieba,A.,Adamski,P. (2016): Perceptions of natural disturbance in Tatra National Park, Poland. Lesnícky asopis – Forestry Journal 62, 105-109.

Woltering, M.(2012): Tourismus und Regionalentwicklung in deutschen Nationalparken. Würzburger Geographische Arbeiten 108, Würzburg.

Fazit für die Praxis

Kontakt

Philipp Sacher , MSc, ist seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Institut für Geographie und Geologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und erforscht im Rahmen des BioHolz-Projekts die gesellschaftliche Wahrnehmung und ökonomische Bewertung waldbasierter Ökosystemleistungen in Deutschland.

> philipp.sacher@uni-greifswald.de

Sebastian Kaufmann , MSc, absolvierte 2014 den Masterstudiengang „Nachhaltigkeitsgeographie“ an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und schrieb seine Abschlussarbeit über die Wahrnehmung der Waldentwicklungsmaßnahmen im Nationalpark Harz.

Univ.-Prof. Dr. Marius Mayer ist seit 2013 Juniorprofessor für Wirtschaftsgeographie und Tourismus am Institut für Geographie und Geologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und beschäftigt sich in seiner Forschung mit ökonomischen und soziokulturellen Aspekten von Schutzgebieten. Zuvor war er als Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg tätig.

> marius.mayer@uni-greifswald.de > https://geo.uni-greifswald.de/lehrstuehle/geographie/ wirtschaftgeographietourismus/

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.