Windkraft über Wald – kritisch für die Waldschnepfenbalz?

Abstracts

In den Jahren 2006 bis 2008 wurde im Nordschwarzwald mittels Synchronzählung balzfliegender Waldschnepfen (Scolopax rusticola) die Auswirkung eines Windparks auf diese Art untersucht. Dieses erfolgte durch einen Vorher-Nachher-Ansatz und eine zusätzliche Referenz.

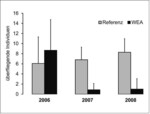

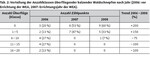

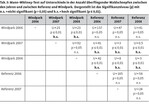

An den 15 Zählstandorten nahm die Flugbalzaktivität der Waldschnepfe zwischen 2006 und 2008 um 88 % ab. Die Unterschiede in der Anzahl überfliegender Waldschnepfen zwischen 2006 (vor Bau der Windenergieanlagen – WEA) und 2007 bzw. zwischen 2006 und 2008 sind hoch signifikant (Kruskal-Wallis-Test: p ≤ 0,01), während der Unterschied zwischen 2007 und 2008 nicht signifikant ist (p > 0,05).

Die Anzahl männlicher Waldschnepfen im Untersuchungsgebiet wird auf Basis der Synchronzählungen 2006 auf ca. 30 Individuen geschätzt. Nach Bau der WEA nutzten 2007 und 2008 noch ca. 3 – 4 Individuen das Untersuchungsgebiet. Das entspricht einer Abnahme der Abundanz von ca. 10,0 auf ca. 1,2 Männchen/100 ha; Letzteres ist der nach Literaturrecherche bislang niedrigste bekannt gewordene Siedlungsdichtewert dieser Art aus Untersuchungen, die methodisch vergleichbar sind.

Aspekte des Artenschutzes und der Umwelthaftung werden angesprochen. Die negativen Auswirkungen des lokalen Windkraftprojekts betreffen die Art bereits im Prozentbereich (0,5 – 1,3 %) des landesweiten Bestandes in Baden-Württemberg. Die Waldschnepfe ist demnach als windkraftsensible Art einzustufen und entsprechend bei der Planung und Beurteilung von WEA zu berücksichtigen.

Wind Power above Forest – Courtship of the Woodcook at Risk? Findings from a case study in Baden-Wuerttemberg (Northern Black Forest)

From 2006 to 2008 (pre-post approach and additional reference) the impact of a wind farm in the northern Black Forest on the woodcock (Scolopax rusticola) was investigated by synchronized census. The aerial display activity of woodcocks decreased by 88 % between 2006 and 2008 at the 15 study sites. The differences between 2006 (before construction of the wind energy plants) and 2007 (after construction) respectively between 2006 and 2008 are highly sigificant (Kruskal-Wallis test: p ≤ 0,01), whereas the difference between 2007 and 2008 ist not significant (p > 0,05). In 2006 the number of male woodcocks in the investigation area has been estimated at about 30, based on the synchronized census. After the construction of the plants in 2007 and 2008 only 3 to 4 individuals used the investigation area. This represents a decrease in abundance from about 10.0 males / 100 hectares to about 1.2 males / 100 hectares. According to literature research this is the lowest population density for this species known so far from methodologically comparable studies.

The study adresses aspects of species protection and environmental liability. The negative impacts of this local wind energy project affect the species in a scale of 0.5 to 1.3 % of its statewide population (federal state of Baden-Wuerttemberg). The results lead to the conclusion that the woodcock has to be classified as species sensitive to wind energy plants, which has to be considered in the context of planning and evaluation of future projects.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die verstärkte Nutzung der Windenergie im Rahmen des Ersatzes nicht-regenerativer Energien wurde auf Bundesebene wie im Land Baden-Württemberg als politisches Ziel formuliert. Laut BMU (2011a) wird davon ausgegangen, dass die Windenergie an Land unter den regenerativen Energien bis auf weiteres den größten Beitrag zur Stromerzeugung leisten wird. Das BMU (2011b) sieht die entscheidenden Hindernisse für den Ausbau der Windenergie „nicht in der Vergütung, sondern in planungsrechtlichen Hemmnissen, z.B. in fehlenden Eignungsflächen und in stark eingeschränkten Höhen- und Abstandsbegrenzungen“. In Baden-Württemberg formuliert der Windenergie-Erlass (2012) u.a.: „Die Energieversorgung mit regenerativer Energie und insbesondere der Ausbau der Windenergienutzung ist […] zentrales Ziel der Landesregierung und steht damit im besonderen öffentlichen Interesse.“

Aktuell hat sich insbesondere auch die Diskussion um Windenergieanlagen (WEA) über Wald verstärkt. So wird im Windenergie-Erlass Baden-Württemberg (2012) eindeutig festgestellt, dass zur Erreichung der energetischen Ausbauziele der Landesregierung auch die Ausweisung von Flächen zur Windenergienutzung in Waldgebieten notwendig ist und „Waldgebiete […] grundsätzlich für die Windenergienutzung geeignet [sind]“. Sehr kritisch kommentiert Breuer (2012) unter verschiedenen Aspekten die Windkraftnutzung über Wald. In seiner Kritik an den 2010 veröffentlichten EU-Leitlinien zur Windenergie-Entwicklung und Natura 2000 macht Illner (2012) zu Recht darauf aufmerksam, dass „der Forschungsstand zu den Auswirkungen von WEA im Wald auf Vögel noch schlechter als im Offenland [ist]. Weitgehend unerforscht sind neben der Kollisionsgefährdung insbesondere mögliche akustische Beeinträchtigungen, die vor allem Waldvogelarten treffen dürften, die vornehmlich akustisch kommunizieren.“

Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, die Kenntnis- und Beurteilungsdefizite zu mindern. Sie basiert auf den Ergebnissen von Erfassungen der Waldschnepfe (Scolopax rusticola) vor und nach dem Bau eines Windparks im baden-württembergischen Nordschwarzwald, die ausschließlich ehrenamtlich durchgeführt wurden. Auch die weiteren Recherchen, Auswertungen sowie die Fassung der vorliegenden Publikation erfolgten ehrenamtlich. Die Bearbeiter weisen ausdrücklich darauf hin, dass die vorliegenden Daten, Auswertungen und Interpretationen unabhängig von behördlichen Aktivitäten und ebenso unabhängig vom Betreiber oder von der den Windpark ablehnenden Bürgerinitiative erhoben bzw. vorgenommen wurden. Das ist auch deshalb hervorzuheben, weil die Errichtung des betreffenden Windparks nicht unumstritten war und das Vorhaben erst nach gerichtlichen Entscheidungen umgesetzt werden konnte [VG Karlsruhe, Beschluss v. 15.01.2007 (Az. 8 K 1935/06), VGH Mannheim, Beschluss v. 27.03.2007 (Az. 5 S 293/07)]. Gleichwohl wurden sowohl Vertreter der Bürgerinitiative als auch die für die Genehmigung zuständigen Behörden im Verlauf der Manuskripterstellung kontaktiert, insbesondere im Hinblick auf verfügbare Unterlagen.

Dass die bereits 2005 bis 2008 erhobenen Daten erst jetzt zur Auswertung gelangt sind, ist primär auf das nur begrenzt für ehrenamtliche Tätigkeiten verfügbare Zeitbudget der Bearbeiter zurückzuführen. Erst aufgrund des zwischenzeitlich erheblich gestiegenen Interesses an einer Inanspruchnahme von Waldflächen für die Windenergienutzung wurde die Auswertung vorangetrieben und die Arbeit fertig gestellt.

2 Untersuchungsgebiet und Methode

2.1 Untersuchungsgebiet

In den baden-württembergischen Landkreisen Calw und Freudenstadt, Gemarkung Simmersfeld bzw. Seewald, genehmigte das zuständige Landratsamt auf dem Gelände eines ehemaligen Munitionsdepots, welches die Bundeswehr 1996 aufgab, im Februar 2006 den Bau eines Windparks. Das Waldgebiet war zuvor vom Regionalverband Nordschwarzwald im Regionalplan als Vorranggebiet für die Windenergienutzung ausgewiesen worden. Von anfangs geplanten 15 WEA wurden letztendlich 14 errichtet; vier vom Typ Vestas V80 mit 100 m Nabenhöhe und 80 m Rotordurchmesser sowie zehn Anlagen vom Typ Vestas V90 mit 125 m Nabenhöhe und 90 m Rotordurchmesser. Die Nennleistung der Anlagen beträgt jeweils 2 MW. Die offizielle Übergabe aller WEA fand im Oktober 2007 statt.

Das Untersuchungsgebiet liegt auf der Ostabdachung des Nordschwarzwaldes (Schwarzwald Randplatte, Naturraum 4. Ordnung) eingebettet in das großflächige, mehr oder minder geschlossene Waldgebiet Hagwald. Ein um die 15 Zählstandorte (s.u.) gelegter 350-m-Puffer definiert das engere Untersuchungsgebiet. Es umfasst ca. 301 ha und ist Teil der Waldbereiche Buchschollen und Wulzenteich. Das plateauartige Gebiet liegt auf 770 bis 860 m NN und wird vom edaphisch etwas reicheren oberen Buntsandstein geprägt, geringeren Anteil hat der ärmere mittlere Buntsandstein. Durch die B 294 wird das Untersuchungsgebiet von Nord nach Süd zerschnitten, wobei fünf Zählstandorte westlich, neun östlich der Straße liegen. Die Fläche ist nahezu vollständig bewaldet und die dominierende Waldgesellschaft ist der Waldsimsen-Tannenwald (Luzula-Abietetum), kleinflächig ist Hainsimsen-Buchenwald (Luzula-Fagetum) und auf staunassen Standorten Heidelbeer-Tannen-Kiefernwald (Vaccinium-Abietetum) ausgebildet. Das Waldbild wird heute von der Fichte geprägt und Waldbestände mit ursprünglicher Baumartenzusammensetzung nehmen noch ca. ¼ der Fläche ein, wobei der Altbestandanteil hoch ist. Durch eingestreute Waldlichtungen (ehemalige Bunkerstandorte), sonstige Freistellungen und Sturmwurfflächen sind Offenflächen im Wald mit rund 9 % (26 ha) vertreten. Die Waldtextur kann als stark divers angesprochen werden.

2.2 Methode

Vorbemerkungen zum Paarungs- bzw. Balzsystem der Waldschnepfe

Die Erfassung von Waldschnepfenbeständen ist mit großen methodischen Schwierigkeiten verbunden (Münch & Westermann 2002, Südbeck et al. 2005). Waldschnepfen (Abb. 2, 3) sind tagsüber sehr heimlich und nur mit sehr hohem Aufwand nachzuweisen (Lanz 2008). Daher ist mit vertretbarem Aufwand nur die Erfassung der balzfliegenden Männchen in der Dämmerung möglich. Waldschnepfen haben ein promiskes Paarungssystem. Es besteht keine feste Paarbindung. Der Balzflug der Männchen dient dem Zusammenführen der Geschlechter. Dabei können mehrere Weibchen in dem von einem Männchen genutzten Gebiet brüten. Die Männchen behaupten wiederum kein eigentliches Territorium mit festen Grenzen. Vielmehr können sich in gut besetzten Brutgebieten die Aktionsräume stark überlappen (Andris & Westermann 2002, Glutz von Blotzheim 2001, Hoodless & Hirons 2007, Nemetschek 1977). Die von einem Männchen während der Balzphase genutzte Waldfläche umfasst nach verschiedenen Telemetriestudien zwischen 43 und 175 ha (Brüngger & Estoppey 2008, Hirons 1980, Hirons 1983, Hoodless & Hirons 2007). Die Balzflüge erfolgen strukturgebunden und die Waldtextur ist von besonderer Bedeutung. Wichtig ist ein hoher Anteil an Waldinnenrändern. Für die Flugbalz sind offene Strukturen in der Waldmatrix essenziell, wie Windwurfflächen, Waldlichtungen, Schlagflächen, Verjüngungsflächen, offene Moore, Wildwiesen, Bäche, Waldwege und Schneisen (Lanz 2008). Balzflüge sind im Schwarzwald zwischen Anfang März und Ende Juli zu beobachten. Die Balzaktivität nimmt dabei mit fortschreitender Jahreszeit zu und kulminiert Mitte Juni (Dorka in Hölzinger & Boschert 2001). Die Hauptbalzflugzeit in der Abenddämmerung dauert im Juni knapp zwei Stunden (Dorka in Hölzinger & Boschert 2001). Zu Beginn der abendlichen Balzphase fliegen die Männchen in größerer Höhe, mit abnehmender Lichtintensität wird die Flughöhe aber bis knapp über die Wipfelhöhe der Baumbestände reduziert (Nemetschek 1977). Die durchschnittliche Fluggeschwindigkeit des Balzflugs beträgt 32 ± 2 km/h (Nemetschek 1977).

Angewandte Feldmethoden

Als Methode zur Erfassung wurde die Synchronzählung balzfliegender Waldschnepfen mit einem Vorher-Nachher-Ansatz und zusätzlicher Referenz angewandt (Ferrand & Gossmann 2003, Münch & Westermann 2002, Südbeck et al. 2005). Zunächst erfolgte im Jahr 2005 mittels einer Stichprobe die Überprüfung acht zufällig gewählter Freiflächen daraufhin, ob die Waldschnepfe im Untersuchungsgebiet vorkommt. Die Grundaufnahme fand dann im Jahr 2006 statt. Hierbei wurde an allen 15 geplanten WEA-Standorten („Zählstandorten“) an einem Termin Ende Juni, in der Phase hoher Balzaktivität, simultan gezählt. Die Erfassung erfolgte in der Abenddämmerung während der Hauptbalzflugzeit über zwei Stunden hinweg. Die Bearbeiter notierten alle einen Zählstandort überfliegenden Waldschnepfen mit Uhrzeit, Flugrichtung und Verhaltensmerkmalen (Münch & Westermann 2002). Nach und teils während der Errichtungsphase der WEA wurden diese Zählungen über zwei Jahre (2007, 2008) unter den gleichen, standardisierten Bedingungen wiederholt. Alle Zählungen fanden an Tagen mit klarer, windstiller Witterung statt.

In den drei Betrachtungsjahren 2006 bis 2008 wurde zudem jeweils an zehn zufällig ausgewählten Referenzstandorten im Nordschwarzwald, die weitab von WEA lagen, an einem Termin zwischen Mai und Juni die Balzaktivität der Waldschnepfe erfasst. Im Gegensatz zum Windpark bei Simmersfeld konnte hierbei allerdings nicht synchron gezählt werden, sondern diese Zählungen erfolgten an unterschiedlichen Tagen. Außerdem wechselten die Zählstandorte zwischen den Jahren.

Die Zählungen wurden durch 22 Mitglieder der Ornithologischen Arbeitgemeinschaften (OAG) Freudenstadt-Horb bzw. Tübingen durchgeführt, in alphabetischer Reihenfolge: H. Baur, E. Buob, O. Dorka, U. Dorka, V. Dorka, J. Eppler, W. Finkbeiner, M. Förschler, A. Gallmayer, A. von Gorth, W. Hessner, J. Hönle, H. Janus, J. Kläger, Rafael Kratzer, Rudolf Kratzer, A. Lämmert, M. Nisch, K.-E. Schroth, L. Sikora, F. Straub, B. Treffler. Die Feldarbeiten wurden durch U. Dorka koordiniert.

Auswertung und Diskussion/Bewertung

Die Auswertung erfolgte in Anlehnung an Münch & Westermann (2002; s. dort). Ferner wurde für jeden Standort die Anzahl an Überflügen aufsummiert. Dies dient einerseits als einfaches Maß für die Balzaktivität an den einzelnen Zählpunkten, andererseits als Index für die Abundanz, da die Anzahl an Überflügen mit der Anzahl anwesender Männchen signifikant zunimmt (Ferrand 1987, 1993). Unterschiede in der Balzaktivität zwischen den Jahren und der Referenz wurden mit dem nicht-parametrischen Mann-Whitney-Test auf Signifikanz getestet (Sachs 2004).

Die Auswertung und Diskussion/Bewertung der Ergebnisse wurde von F. Straub und J. Trautner durchgeführt.

3 Ergebnisse

Die Ergebnisse aus den Jahren 2006 bis 2008 sind zusammenfassend in den Tab. 1 bis 3 sowie in den Abb. 4 und 5 dargestellt.

Voruntersuchung (2005)

An allen acht zufällig verteilten Freiflächen innerhalb des Gebiets, die 2005 untersucht wurden, konnten Balzflüge dokumentiert werden. Im Mittel wurden 11,1 ± 7,8 Überflüge je Standort gezählt.

Vor Errichtung der WEA (2006)

An den verschiedenen geplanten WEA-Standorten schwankte die Anzahl der Überflüge in einer Dämmerungsphase zwischen 0 und 18. An drei Standorten (20 %) konnte keine Waldschnepfe nachgewiesen werden. Zwischen ein und fünf Überflüge wurde an zwei Orten (13 %) registriert. An je vier Stellen (27 %) wurden 6 – 10 bzw. 11 – 15 Überflüge beobachtet. Ein Maximum von 18 Überflügen (Klasse 16 – 20) konnte an zwei Standorten (13 %) belegt werden. Zusammen genommen für alle Standorte wurden 130 Überflüge dokumentiert. Daraus errechnet sich ein Mittel von 8,7 ± 6,1 Balzflüge je Standort.

Erstes Jahr nach Errichtung von WEA (2007)

Die Anzahl an Überflügen je Standort im ersten Jahr nach Errichtung von WEA (zum Zeitpunkt der Untersuchung 2007 sind noch nicht alle 14 Anlagen errichtet bzw. in Betrieb, jedoch der Großteil) liegt zwischen 0 und 4. An acht Stellen (53 %) konnten überhaupt keine Waldschnepfen mehr beobachtet werden. Zwischen ein und fünf Überflüge wurde an sieben Standorten (47 %) registriert, wobei bei einem Großteil nur noch eine einzige Beobachtung gelang. Zusammen genommen für alle Standorte wurden 13 Überflüge dokumentiert, im Mittel 0,9 ± 1,2 Balzflüge je Standort.

Zweites Jahr nach Errichtung von WEA (2008)

Im zweiten Jahr nach Errichtung der WEA lag die Anzahl an Überflügen je nach Standort zwischen 0 und 8. An neun Standorten (60 %) gelang kein Nachweis mehr. An fünf Stellen (33 %) konnten noch zwischen ein und fünf Überflüge notiert werden. An einer Stelle (7 %) wurden acht Überflüge (Klasse 6 – 10) beobachtet. Zusammen genommen für alle Standorte wurden 15 Überflüge dokumentiert, im Mittel 1,0 ± 2,1 Balzflüge je Standort.

Trendanalyse 2006 bis 2008

An den Zählstandorten nahm die Flugbalzaktivität der Waldschnepfe zwei Jahre nach Errichtung der Windenergieanlagen um 56 bis 100 % ab. Über alle Standorte im Untersuchungsgebiet und zwischenzeitlich realisierten Windpark hinweg hat die Flugbalzaktivität der Waldschnepfe zwischen 2006 und 2008 um 88 % abgenommen. Die Unterschiede in der Anzahl überfliegender Waldschnepfen zwischen den Jahren 2006 und 2007 bzw. 2006 und 2008 sind hoch signifikant (Kruskal-Wallis-Test: p ≤ 0,01), während der Unterschied zwischen 2007 und 2008 nicht signifikant ist (Kruskal-Wallis-Test: p > 0,05).

Entwicklung der Abundanz 2006 bis 2008

Die Anzahl männlicher Waldschnepfen im Untersuchungsgebiet wird auf Basis der Synchronzählungen 2006 auf ca. 30 Individuen geschätzt. Nach Bau der WEA nutzten 2007 und 2008 noch ca. 3 – 4 Individuen das Untersuchungsgebiet. Dies entspricht einer Abnahme der Abundanz von ca. 10,0 Männchen/100 ha auf ca. 1,2 Männchen/100 ha.

4 Diskussion

4.1 Bestandsgröße und Flugbalzaktivität der Waldschnepfe

Aufgrund des hohen methodischen Aufwands zur Ermittlung belastbarer Siedlungsdichtewerte der Waldschnepfe finden sich in der Literatur kaum Angaben. Als Vergleichswert liegt aus dem mitteleuropäischen Raum bisher lediglich eine Untersuchung aus der nördlichen Oberrheinebene vor, bei der im Waldkomplex Wellenbösche/Schildbretthurst auf 168 ha 4,8 Männchen/100 ha ermittelt wurden (Münch & Westermann 2002). In einem Waldkomplex von 171 ha in Mittelengland kann auf Basis von Telemetrieuntersuchungen eine Mindestabundanz von 7,1 Männchen/100 ha abgeschätzt werden (s. Hirons 1980). Beide Untersuchungen wurden in – im jeweiligen naturräumlichen Kontext – optimalen Waldschnepfenhabitaten durchgeführt. Der in der vorliegenden Untersuchung für das Jahr 2006, also vor Errichtung der WEA, ermittelte Wert von ca. 10,0 Männchen/100 ha reiht sich damit sehr gut in die für optimale Waldschnepfenhabitate bekannt gewordenen Siedlungsdichteangaben ein und wird auch durch die Werte der Voruntersuchung 2005 bekräftigt. Damit ist auch auszuschließen, dass die 2006 registrierten Werte vor Errichtung der WEA womöglich stark auf die bereits zu Jahresanfang 2006 vorgenommenen Freistellungen von Waldbeständen im späteren WEA-Standortbereich zurückzuführen sein könnten und somit einen für den Raum unüblichen Wert repräsentieren. Nach Errichtung der WEA fällt die Siedlungsdichte jedoch auf ca. 1,2 Männchen/100 ha stark ab – der bislang niedrigste bekannt gewordene Siedlungsdichtewert für diese Art aus methodisch vergleichbaren Studien.

Die enge Korrelation zwischen der Anzahl von Überflügen an einem Zählpunkt und der Anzahl anwesender Männchen (Ferrand 1987) erlaubt einen relativen Vergleich unterschiedlicher Untersuchungen anhand der durchschnittlichen Anzahl an Überflügen. Das Maximum an einem Zählpunkt bislang festgestellter Überflüge beträgt 64 (Blokhin & Fokin 2006). Nach Literaturangaben werden im Mittel 1,5 – 41,5 Überflüge/Abenddämmerung und Zählpunkt (Median = 6,9) registriert (Tab. 4). In Frankreich gelten Zählpunkte mit ≥ 5 Beobachtungen/Abenddämmerung als Standorte mit einer hohen Abundanz, während solche mit 1 – 4 Beobachtungen als Standorte mit geringer Abundanz eingeschätzt werden (Ferrand et al. 2008).

Das langjährige Mittel von Balzflügen je Zählpunkt im Nordschwarzwald zwischen April und Juli liegt bei 6,2 (Dorka in Hölzinger & Boschert 2001). Mit im Mittel 8,7 ± 6,1 Überflügen ist die Abundanz der Waldschnepfe im Gebiet bei Simmersfeld vor Errichtung der WEA als überdurchschnittlich einzuordnen. Nach Errichtung der WEA konnten mit nur noch 0,9 – 1,0 Überflügen/Zählpunkt die bislang niedrigsten bekannt gewordenen Werte für die Waldschnepfe dokumentiert werden (s. Tab. 4). Das entspricht einer Abnahme von ca. 90 %.

4.2 Ursachen des Rückgangs von Flugbalzaktivität und Abundanz

WEA können auf bestimmte Vogelarten durch Störungen und durch Erhöhung der Mortalität negativ wirken (Hötker et al. 2005, vgl. auch Illner 2012). Ferner ist – jedenfalls für einen Teil der Arten – der direkte Habitatverlust durch den Bau der Anlagen und die ggf. erforderliche Infrastruktur zu berücksichtigen. Publizierte Untersuchungen zum Einfluss von WEA auf Waldschnepfen und deren Populationen fehlen bislang völlig. Nachfolgend wird auf die drei Aspekte Habitatverlust, Tötung und Störung eingegangen, die bei der Frage der Ursachen von Abundanz- und Balzaktivitätsabnahmen diskutiert werden müssen. Sie korrespondieren mit den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 Nr. 1–3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).

direkter Habitatverlust: Hier stellt sich v.a. die Frage nach der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Im Rahmen der Baufeldfreimachung wurden im unmittelbaren Umfeld der einzelnen WEA jeweils ca. 2000 m2 Wald gerodet. Etwa die Hälfte dieser Fläche wurde zudem mit Schotter befestigt. Zum Teil wurden auch die Zuwegungen zu den Anlagen verbreitert bzw. ausgebaut. Die versiegelten bzw. wassergebunden befestigten Flächen fallen zwar als Nahrungsfläche für die Waldschnepfe mit hoher Wahrscheinlichkeit vollständig aus. Durch die Freistellungen wurde aber insgesamt die Waldinnenrandlänge erhöht und die Waldtextur durch neue Freiflächen im Wald diversifiziert. Auf diese zwei Habitatfaktoren reagiert die Waldschnepfe positiv (Hirons & Johnson 1987, Hoodless & Hirons 2007, Lanz 2008). Daher wäre ohne sonstige negative Einflussfaktoren eher damit zu rechnen gewesen, dass Abundanz und Balzaktivität gleich bleiben oder leicht zunehmen. Der relativ geringe Verlust an Nahrungsflächen (ca. 0,4 % der Untersuchungsgebietsfläche) kann jedenfalls den drastischen Rückgang der Waldschnepfe nicht erklären.

Tötung: Es liegen keine Hinweise aus dem Untersuchungsgebiet vor, dass es hier zu Schlagopfern durch WEA bei der Waldschnepfe gekommen wäre. Allerdings fehlt auch eine entsprechend intensive Kontrolle. In Europa wurden durch Zufallsfunde bislang sechs Nachweise von verunglückten Waldschnepfen an WEA gemeldet, davon drei aus Deutschland (LUGV 2013). Bei der relativ geringen Fundzahl bleibt zu berücksichtigen, dass ein Großteil der bislang bestehenden WEA außerhalb von Waldgebieten installiert ist, so dass dort jedenfalls Kollisionen im Bruthabitat kaum zu erwarten waren. Die Frage, ob Tötung beim vorhabensbedingten Rückgang der Waldschnepfe im Fall des Gebietes bei Simmersfeld eine wesentlichen Betrag geleistet hat bzw. leistet, kann nicht verlässlich beantwortet werden. Nach Einschätzung der Bearbeiter ist jedoch die Störung (s. unten) als vorrangiger plausibler Wirkzusammenhang einzustufen.

Störung: Aufgrund des promisken Paarungssystems, d.h des Fehlens einer festen Paarbindung, dient der Balzflug der Männchen dem Zusammenführen der Geschlechter (Andris & Westermann 2002, Glutz von Blotzheim 2001, Hoodless & Hirons 2007, Nemetschek 1977). Die Männchen werben dabei mit Hilfe optischer und akustischer Signale. Eine Störung des komplexen Balzsystems der Waldschnepfe kann insbesondere durch eine Barriere- bzw. Scheuchwirkung der Anlagen sowie eine Störung/Maskierung akustischer Signale durch die Schallemissionen der Rotoren erwartet werden.

Der während des Balzflugs geäußerte Gesang besteht aus zwei Motiven, dem „Quorren“ und dem „Pitzen“ (Bergmann et al. 2008). Vor allem das zwei- bis viermal gereihte „Quorren“ wird durch Rotorengeräusche leicht überdeckt, da es in einem Frequenzbereich von unter 2 kHz geäußert wird. Das „Pitzen“ hingegen steigt sehr steil auf über 10 kHz an und fällt ebenso schnell wieder ab (Bergmann et al. 2008). Eine Maskierung dieses Rufes durch Fremdgeräusche erscheint daher eher unwahrscheinlich. Im Singflug spielt aber zudem ein leiser wetzender Flügelschlag eine Rolle im Balzgeschehen. Auch dieser kann durch mechanische Geräusche leicht überdeckt werden. Es ist also davon auszugehen, dass entscheidende Elemente der akustischen Kommunikation der Waldschnepfe im Einflussbereich von WEA nachhaltig gestört werden.

Neben der akustischen Störwirkung kann sich zudem eine anlagen- oder betriebsbedingte Barriere- und Scheuchwirkung für die Waldschnepfe ergeben. Der Balzflug der Männchen richtet sich entlang von Waldinnenrändern (z.B. Wege, Sturmwurfflächen, Wildwiesen) aus. Diese strukturgebundenen Balzflüge finden zu Beginn der Aktivitätsphase auch in größerer Höhe statt, im Einflussbereich der im Gebiet installierten WEA-Rotoren (60 – 100 m). Gegen Aktivitätsende verringert sich allerdings die Flughöhe bis knapp über dem Wipfelbereich der überflogenen Bestände (Nemetschek 1977). Während der Balzflüge sind sowohl Verfolgungsflüge von Männchen als auch Synchronflüge von Paaren zu beobachten. Überfliegende Männchen werden zudem von am Boden sitzenden Weibchen zur Paarung aufgefordert. Einer Störung der Flugbalz wäre daher ein essenzieller Einfluss auf die Paarfindung und damit die Reproduktion von Waldschnepfenpopulationen beizumessen.

Die im Gebiet bei Simmersfeld installierten WEA sind an der Infrastruktur ausgerichtet und liegen immer dicht an Wegen. Diese sind wichtige Leitlinien für die Balzflüge und die Vorher-Untersuchung im Jahr 2006 zeigte auch eine starke Nutzung dieser Strukturen. Nach Bau der WEA brach die Anzahl an Überflügen um ca. 90 % ein. Die hoch über den Wipfelschluss der Bestände aufragenden WEA (Nabenhöhe 100 – 125 m, Rotorendurchmesser 80 – 90 m) üben mit hoher Wahrscheinlichkeit strukturell eine starke Barriere- bzw. Abweisungswirkung aus. Diese Wirkung ist bereits unabhängig vom Bewegungszustand der Rotoren zu vermerken. Auch unter absolut windstillen Bedingungen oder bei Abschaltung der Anlagen wird der Windpark durch die Waldschnepfe kaum noch genutzt. Damit muss die Störwirkung auch auf die Bauwerke und nicht allein auf den Betrieb zurückgeführt werden.

4.3 Räumliche Ausdehnung von „Meidezonen“

Wie weit die Störwirkung räumlich wirkt, wurde nicht untersucht, da – mit Ausnahme entfernter gelegener Referenzflächen – ausschließlich an den WEA-Standorten gezählt wurde. Einen Hinweis geben aber die Zählergebnisse an Standort 15. Dieser liegt am Rande der größten, ca. 10 ha umfassenden Sturmwurffläche. Im Jahr 2006 wurde hier das Überflugmaximum mit 18 Überflügen registriert. Im Jahr darauf konnte nur noch ein Balzflug, in 2008 aber wieder acht Überflüge beobachtet werden. Während im Jahr 2006 noch die gesamte Sturmwurffläche zur Balz genutzt wurde, konzentrierten sich die Beobachtungen in den Jahren 2007/ 2008 auf einen von der WEA > 300 m entfernt liegenden Bereich. Hier ist zu berücksichtigen, dass die anfangs erreichten Werte in den Folgejahren aber nicht mehr erreicht wurden und auch an diesem Standort die Abnahme der Balzflüge mit 56 % sehr deutlich ausgeprägt war. Die Beobachtungen werden aus fachlicher Sicht so gesehen, dass jedenfalls vorläufig ein Meidebereich im Radius von 300 m um WEA angenommen werden sollte.

5 Aspekte des Artenschutzes und der Umwelthaftung

5.1 Relevanz der Waldschnepfe und ihres Schutzes

Bei der Waldschnepfe handelt es sich um eine einheimische europäische Vogelart, bei der die artenschutzrechtlichen Regelungen des § 44f. BNatSchG (2009) greifen. Soweit Vorhaben diese Verbote verletzen können, ist eine entsprechende Prüfung und Bewältigung erforderlich. In Baden-Württemberg gilt die Art zwar nach derzeitigem Stand der Roten Liste nicht als gefährdet (Hölzinger et al. 2007) und wird auf Bundesebene lediglich auf der Vorwarnliste geführt (Südbeck et al. 2009). Allerdings liegen weder aus Baden-Württemberg noch aus Deutschland ausreichend verwertbare Daten zur Bestandsentwicklung vor, da diese nur durch speziell ausgerichtete Monitoringsysteme zu gewinnen sind (Blokhin & Fokin 2006, Ferrand et al. 2008) und solche in Deutschland nicht eingerichtet wurden.

In Ländern mit entsprechend spezifischen, systematischen Monitoringprogrammen konnten z.T. drastische Bestandsrückgänge dokumentiert werden. Für Großbritannien ist z.B. für den Zeitraum von 1974 bis 1999 ein Bestandsrückgang um 76 % und ein Arealverlust von 31 % dokumentiert (Hoodless et al. 2006) und in der Schweiz sind starke Bestandsabnahmen insbesondere im Mittelland bekannt geworden (Estoppey 2001). Das Überwinterungsgebiet der baden-württembergischen Waldschnepfen liegt überwiegend in Frankreich. Durch den dortigen hohen Jagddruck sind die Überlebensraten im Winter so stark reduziert, dass ein langfristiger Erhalt einer lebensfähigen Population momentan nicht gewährleistet ist (Duriez et al. 2005, Tavecchia et al. 2002). Ringfundanalysen belegen zudem eine für den langfristigen Erhalt der Population zu geringe Überlebensrate im Sommer, was auf stark wirkende Gefährdungsfaktoren im Brutgebiet hinweist (Tavecchia et al. 2002).

Daher ist die Waldschnepfe nicht nur „formal“ durch ihren Status als europäische Vogelart gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie artenschutzrechtlich zu behandeln, sondern ihr kommt dabei sowie im Kontext der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (Abwägung, Vermeidung/Minderung und Kompensation) auch eine besondere Relevanz zu.

5.2 Vorhabensbedingte Verletzung artenschutzrechtlicher Verbote?

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse, die eine wesentliche vorhabensbedingte Beeinträchtigung des lokalen Bestandes der Waldschnepfe aufzeigen, stellt sich die Frage, ob durch den Bau und Betrieb des untersuchten Windparks artenschutzrechtliche Verbotstatbestände eingetreten sind bzw. eingetreten sein könnten.

Hierbei ist u.a. die durch die zuständige Genehmigungsbehörde erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung mit ihren Auflagen und Nebenbestimmungen relevant (Landratsamt Calw vom 24.02. 2006), aber auch die Frage des Gewichts bzw. Ausmaßes der Beeinträchtigungen unter artenschutzrechtlichem Blickwinkel.

Die Genehmigungsbehörde stützt sich in ihrer Entscheidung u.a. auf § 43 Abs. 4 der damaligen Fassung des Bundesnaturschutzgesetzes (2002). Zitat aus der Immissionsschutzrechtlichen Genehmigung (S. 31): „Dieses Verbot [Anm.: bezieht sich auf Beschädigungs-, Zerstörungs- und Störungsverbot des § 42 BNatSchG] gilt allerdings nach § 43 Abs. 4 BNatSchG nicht bei der Ausführung eines nach § 19 BNatSchG zugelassenen Eingriffs, so dass insoweit keine weitergehenden artenschutzrechtlichen Regelungen betroffen sind.“

Pikanterweise hatte der Europäische Gerichtshof allerdings bereits mehrere Wochen vor dem Datum der Immissionsschutzrechtlichen Genehmigung genau diese Bestimmung als nicht mit den europarechtlichen Vorgaben in Einklang stehend bewertet (Urteil v. 10.01.2006 in der Rechtsache C-98/03). Zwar erging das genannte Urteil mit Bezug auf Art. 16 der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) und das BNatSchG war zum Zeitpunkt der Windpark-Genehmigung noch nicht geändert. Allerdings war die nicht-konforme Umsetzung auch bezüglich der Ausnahmebestimmungen der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG, zwischenzeitlich kodifizierte Fassung 2009/147 EG) zu konstatieren, aufgrund deren weitgehender Übereinstimmung mit denjenigen der FFH-Richtlinie.

Insgesamt muss die Frage aufgeworfen werden, ob die Behörde zu diesem Zeitpunkt nicht gehalten gewesen wäre, bis zu einer geänderten Rechtslage die Richtlinienvorgaben unmittelbar anzuwenden (vgl. auch Mayr & Sanktjohanser 2006). Das ist nicht erfolgt, wobei ihr zugute gehalten werden könnte, dass zwischen dem Zeitpunkt der EuGH-Entscheidung und demjenigen der Immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nur der relativ kurze Zeitraum weniger Wochen lag.

Nach den dargestellten Untersuchungsergebnissen hat die Abundanz der Waldschnepfe im Gebiet bei Simmersfeld mit Errichtung und Betrieb der WEA erheblich (um ca. 90 %) abgenommen. Das ist nach den vorliegenden Erkenntnissen als vorhabensbedingte Folge zu bewerten. Zudem ist dies eine erhebliche Größenordnung.

Der Brutbestand der Waldschnepfe in Deutschland wurde 1985 auf 28000 Brutpaare geschätzt (Rheinwald 1993). In der Roten Liste wird der Bestand für 1999 mit 12000 bis 24000 und 2005 mit 23000 bis 27000 Brutpaaren angegeben (Bauer et al. 2002, Südbeck et al. 2009). Für Baden-Württemberg gehen Hölzinger & Boschert (2001) von etwa 3000 Brutpaaren aus. Im kommentierten Verzeichnis der Brutvogelarten wird für 2004 ein Brutbestand von 2000 bis 4000 Paaen angegeben (Hölzinger et al. 2007). Nach den Daten der ADEBAR-Erhebung (2005 – 2008) wird der Bestand in Baden-Württemberg auf 1900 bis 4 900 Paare geschätzt (Kramer, schriftl. Mitt. vom 30. 12.2011).

Geht man davon aus, dass der zuletzt für Baden-Württemberg zitierten Brutpaarzahl bei einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis eine entsprechendenZahl an Männchen zuzuordnen ist, so bedeutet das:

Die Fläche innerhalb eines 300-m-Puffers um die 14 WEA im Gebiet bei Simmersfeld beträgt ca. 254 ha. Für diese Waldbereiche wird nach den voranstehenden Ausführungen ein völliger Habitatverlust für die Waldschnepfe postuliert.

Bei einer ursprünglichen Abundanz von 10 Männchen pro 100 ha errechnet sich damit ein Verlust von ca. 25 Männchen für das Gesamtgebiet.

Dies entspricht 0,5 bis 1,3 % des baden-württembergischen Waldschnepfenbestands.

In der Konsequenz bedeutet dieses, dass allein diesem Vorhaben ein Verlust an geeigneter, nutzbarer (und vor der Realisierung des Windparks genutzter) Habitatfläche für 0,5 bis 1,3 % der landesweiten Waldschnepfen-Population zugerechnet werden muss, was sowohl auf Landesebene wie umso mehr auf Ebene der naturräumlichen lokalen Population auch als erhebliche Störung zu bewerten sein dürfte.

Zudem ist nicht erkennbar, dass die Immissionsschutzrechtliche Genehmigung Auflagen oder Nebenbestimmungen enthält, die jedenfalls kompensatorisch einer Beeinträchtigung der Waldschnepfe – in ihrer grundsätzlichen Art oder dem erforderlichen großen Umfang – hätten entgegen wirken können. Dort sind als naturschutzrechtliche Bedingungen und Nebenbestimmungen aufgeführt:

Pflegemaßnahmen im Wald als Minimierung und Ausgleich zu Gunsten von Raufußhühnern und Fledermäusen (diese Maßnahmen zielen u.a. auf Förderung von Heidelbeersträuchern und Diversifizierung der Waldstruktur und können insoweit teilweise Relevanz für die Waldschnepfe entfalten);

Entfichtung von Bachauen und Enthurstung (d.h. Rodung sämtlicher Sukzessionsgehölze) von im Wald gelegenen Wiesen (die Maßnahme der Enthurstung kann jedenfalls teilweise durch die Schaffung bzw. Verbesserung von Nahrungshabitaten für die Waldschnepfe Relevanz entfalten);

Einrichtung von Altholzinseln (für die Waldschnepfe ohne Relevanz);

sonstige Einzelmaßnahmen (z.B. Verbot von Werbeanlagen an den WEA, geeignete Farbgebung, Anbringung von Fledermaus-Nistkästen und Raufußkauz-Nisthilfen; für die Waldschnepfe ebenfalls ohne Relevanz);

eine stufenweise Wirkungskontrolle bzgl. Fledermäusen und ein Bestandsmonitoring für Kleineulen.

Die Waldschnepfe wird in der Immissionsschutzrechtlichen Genehmigung im Übrigen nicht erwähnt, allerdings in Fachgutachten zum Projekt (soweit diese den Verf. vorlagen) aufgeführt bzw. teilweise behandelt. Bezogen auf diese Art wurde auch keine Wirkungskontrolle für Maßnahmen festgesetzt.

Dass es sich um einen bedeutenden Waldschnepfen-Lebensraum handelt bzw. handeln kann, war bekannt (s. Hölzinger et al. 1987). 2006 war die Art in der Roten Liste als „gefährdet“ eingestuft (Hölzinger et al. 1996).

Zur Kompensation der Beeinträchtigung von Waldschnepfen-Lebensräumen wären umfangreiche Maßnahmen mit anderen oder über die festgesetzten Maßnahmen hinausgehenden Schwerpunkten und Umfang erforderlich. Diese könnten z.B. beinhalten:

Wiedervernässung hydromeliorierter Standorte im Wald und im Offenland (bis in 1 km Entfernung zum Waldrand);

stärkere Diversifizierung der Waldtextur und Erhöhung des Anteils an Waldinnenrändern sowie starke Auflichtung von dichten Waldbeständen ohne ausgeprägte Krautschicht auf frischen bis nassen Standorten mit dem Ziel, eine Bodenvegetation mit einem hohen Deckungsgrad an Zwergsträuchern und krautigen Pflanzen zu entwickeln; dabei ist zu beachten, dass Waldschnepfen vergraste Bereiche und Brombeerdickichte meiden (solche Maßnahmentypen sind teilweise durch auf Raufußhühner zielende Maßnahmen festgesetzt worden, s.o.);

Entwicklung von extensiven Weiden, Stoppelbrachen und Ackerrandstreifen im Offenland (bis in 1 km Entfernung zum Waldrand).

Soweit solche Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote im Sinne eines Funktionserhaltes, wie er zwischenzeitlich durch die Regelung des § 44 Abs. 5 Sätze 2 und 3 BNatSchG auch gesetzlich ermöglicht ist, hätten dienen sollen und können, wäre jedenfalls eine vorgezogene Umsetzung (Vermeidung einer zeitlichen Lücke) und eine Umsetzung auf ausreichend großer Fläche erforderlich gewesen. Auf die Frage, ob funktionserhaltende Maßnahmen neben der im Gesetz eröffneten Möglichkeit zur Vermeidung von Verboten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 auch zur Vermeidung einer erheblichen Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 eingesetzt werden können (von der im vorliegenden Fall auszugehen ist, s. im Text), wird hier jedoch nicht eingegangen.

Die Bewertung im Rahmen der Immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, wonach durch „... die aus den Fachgutachten abgeleiteten umfangreichen Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen […] sichergestellt [ist], dass die Populationen der geschützten Arten trotz der Genehmigung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen“, kann für die Waldschnepfe vor dem Hintergrund der hier dargestellten Erkenntnisse nicht aufrecht erhalten werden.

Im Übrigen kann nicht darauf abgestellt werden, dass zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung Beeinträchtigungen der Waldschnepfe nicht hätten erwartet werden können oder solche jedenfalls unwahrscheinlich gewesen seien. Zwar waren die Erkenntnisse aus der vorliegenden Untersuchung noch nicht verfügbar; dennoch wurde bereits in Fachgutachten im Rahmen des Verfahrens auf eine erwartete Beeinträchtigung der Art hingewiesen und das spezielle Paarungsverhalten mit Flugbalz und akustischer Kommunikation als Anhaltspunkt einer besonderen Sensibilität war bekannt und in der Fachliteratur ausreichend dokumentiert (z.B. Andris & Westermann 2002, Glutz von Blotzheim 2001, Nemetschek 1977).

Die genannten Aspekte geben Anlass zu der Annahme, dass im betreffenden Fall artenschutzrechtliche Verbotstatbestände eingetreten sind und zudem keine oder jedenfalls keine auch nur annähernd ausreichende Kompensation für vorhabensbedingte Beeinträchtigungen der Waldschnepfe erfolgt ist.

5.3 Umweltschaden und Sanierungspflicht?

2007 wurde in Umsetzung der europäischen Umwelthaftungsrichtlinie (2004/ 35/EG) das Umweltschadensgesetz in Deutschland erlassen (Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (USchadG) v. 10.05.2007, BGBl. I, 666). Auf dieser Basis hat der Bundesgesetzgeber Regelungen u.a. in das Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen (§ 19 BNatSchG). Bezüglich einer möglichen Relevanz dieser Bestimmungen für den vorliegenden Fall ist anzumerken:

Als regelmäßig auftretende Zugvogelart ist die Waldschnepfe über Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie auch mit ihren Beständen und ihren Lebensräumen in den Vermehrungsgebieten erfasst und fällt unter das Regime des § 19 BNatSchG und des USchadG.

Von einer „Haftungsfreistellung“ ist nicht auszugehen, da, wie bereits dargestellt, keine ausreichende spezifische Behandlung der Art im Verwaltungsverfahren und keine Festsetzung spezifisch erforderlicher Maßnahmen erfolgte (vgl. hierzu Schumacher in Schumacher & Fischer-Hüftle 2011: S. 422, Rdnr. 41ff.)

Stichtag für die Schadensfrage ist nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) der 30. April 2007 (s. dazu weiter unten).

Bei der eingetretenen Beeinträchtigung der Waldschnepfe kann es sich auch vor dem Hintergrund der Bestimmungen des § 19 Abs. 5 BNatSchG um einen Umweltschaden handeln, da die ermittelten nachteiligen Abweichungen erheblich und (a) größer als die natürliche Fluktuation sowie (b) auch insoweit nachhaltig sind, als sich eine vergleichbar geeignete und genutzte Habitatfläche für die Waldschnepfe nicht per se an anderer Stelle „in kurzer Zeit und ohne äußere Einwirkung“ neu entwickelt bzw. regeneriert, insbesondere nicht unter den Rahmenbedingungen der heute üblichen Waldbewirtschaftung. Auf die Gefährdungssituation der Art wurde bereits eingegangen.

Zum Stichtag ist anzumerken, dass § 13 Abs. 1 USchadG regelt, dass dieses Gesetz nicht für Schäden gilt, die durch Emissionen, Ereignisse oder Vorfälle verursacht wurden, die vor dem 30. April 2007 stattgefunden haben, oder die auf eine bestimmte Tätigkeit zurückzuführen sind, die vor dem genannten Zeitpunkt geendet hat. Die Errichtung der WEA im Gebiet bei Simmersfeld hat zwischen Spätsommer/Herbst 2006 und Sommer 2007 stattgefunden, die offizielle Übergabe erfolgte am 4. Oktober 2007. Die Realisierung des genehmigten Windparks war also erst nach dem o.g. Stichtag abgeschlossen.

Die genannten Aspekte geben Anlass zu der Annahme, dass im betreffenden Fall ein Umweltschaden (hier: Schädigung geschützter Arten) eingetreten ist, was durch die zuständige Behörde zu prüfen wäre und für den ggf. Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 19 Abs. 4 BNatSchG in Verbindung mit den Regelungen des USchadG einzuleiten sind.

6 Fazit und Ausblick

Im Fall der Waldschnepfe im Windpark bei Simmersfeld im Nordschwarzwald hat ein lokales Windkraftprojekt negative Auswirkungen auf die Populationen und Habitatfläche einer einheimischen Brutvogelart, die nach entsprechender Bilanzierung bereits im Prozentbereich (0,5 bis 1,3 %) des landesweiten Bestandes der Art liegen, obwohl es sich nicht um eine seltene oder sehr seltene Art handelt.

Die Untersuchungsergebnisse werfen u.a. die Frage auf, ob in den zentralen Verbreitungsgebieten der Waldschnepfe (vgl. Abb. 6 für Baden-Württemberg) Anlage und Betrieb von Windenergieanlagen – jedenfalls von größeren Windparks wie im untersuchten Fall – überhaupt mit artenschutzfachlichen Aspekten und artenschutzrechtlichen Vorgaben vereinbar sind. Denn einer Realisierung stünde selbst im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 BNatSchG, soweit eine solche unter Berücksichtigung der übrigen Vorgaben einschließlich des Nachweises des Fehlens zumutbarer Alternativen überhaupt erteilbar wäre, möglicherweise entgegen, dass sich der Erhaltungszustand der Populationen der Waldschnepfe nicht verschlechtern darf (s. § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG). Hieran sind jedoch bei umfangreicheren Beeinträchtigungen in den zentralen Verbreitungsgebieten erhebliche Zweifel angebracht, zumal kaum in entsprechendem Ausmaß (sowie umsetzbar) Flächen für adäquate Aufwertungsmaßnahmen zur Verfügung stehen, die an anderer Stelle einer Beeinträchtigung wirksam entgegen gesetzt werden könnten.

Das unterstreicht die Bedeutung eines konzeptionellen Ansatzes zur Differenzierung landesweiter bzw. naturraumbezogener Schwerpunkt- und Ausschlussräume für die Nutzung von Windenergie auch unter Aspekten des Artenschutzes. In diesem Kontext hat bereits Schaub (2012) aufgezeigt, dass die räumliche Konfiguration von Windenergieanlagen im großräumigen Zusammenhang für die Erhaltung des Rotmilans eine zentrale Rolle spielt.

Für eine ausreichende Berücksichtigung und Bewältigung der Belange des Artenschutzes in den entsprechenden Einzelvorhaben ist jedenfalls auch die Waldschnepfe zu berücksichtigen. Bei ihr handelt es sich nach den vorliegenden Erkenntnissen um eine windkraftsensible Art. Soweit Einzelanlagen oder Windparks in Bereichen geplant sind, die Vorkommen der Art als möglich erscheinen lassen, ist die Berührung der artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG – jedenfalls für die Nrn. 2 und 3 – nicht auszuschließen und zu prüfen.

In den entsprechenden Fachdokumenten sowie Hinweisen zu erforderlichen Bestandsaufnahmen (z.B. LUBW 2013) und Bewertungen muss die Art demnach ergänzt werden.

Es wäre wünschenswert, wenn weitere Untersuchungen zur Reaktion dieser Art auf Windenergieanlagen, speziell auch zu expliziten Störradien sowie zur Frage erhöhter Mortalitätsrisiken, angestellt würden.

Literatur

Das Literaturverzeichnis wird aufgrund des Umfangs der Arbeit online zur Verfügung gestellt: http://www.nul-online.de à Service à Download.

Anschriften der Verfasser: Ulrich Dorka, Kirchgasse 1, D-72070 Tübingen; Florian Straub bzw. Jürgen Trautner, Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung, Johann-Strauß-Straße 22, D-70794 Filderstadt, E-Mail info@tieroekologie.de, Internet http://www.tieroekologie.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.