Vögel und Fledermäuse im Artenschutzrecht

Abstracts

Obwohl das Artenschutzrecht nach seiner Determinierung durch die europäischen Naturschutzrichtlinien (Fauna-Flora-Habitatrichtlinie und Vogelschutzrichtliie) ein anspruchsvolles Prüfprogramm im Zuge von Plänen und Projekten darstellt, sind die nationalen Regelungen nicht als Genehmigungstatbestände mit einem verfahrensrechtlichen Rahmen, sondern als ordnungsrechtliche Zugriffsverbote ausgestaltet.

Sämtliche europäische Fledermausarten zählen zu den streng geschützten Arten; sämtliche europäische Wildvogelarten gehören zu den besonders geschützten Arten. Die drei faunistischen Zugriffsverbote des Artenschutzrechts nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG – das Tötungsverbot, das Störungsverbot und der Lebensstättenschutz – schützen flächendeckend die Exemplare beider Artengruppen.

Der vorliegende Beitrag stellt das Artenschutzrecht als Querschnittsmaterie zwischen fachlichem Naturschutz einerseits und dem geltenden rechtlichem Schutzregime andererseits konzentriert und illustrativ aus der juristischen Perspektive heraus dar. Dabei wird das Augenmerk auf die wegen ihres pauschalen Schutzes besonders planungsrelevanten Gruppen der Vögel und Fledermäuse gelegt.

Birds and bats in the context of legal species conservation – Planning requirements according to § 44 of the Federal Nature Conservation Act

Legal species protection requires an ambitious checking routine in planning procedures based on the determinations by the European nature conservation guidelines. Nevertheless the national regulations in Germany have not been bodied out as approval facts with a framework of procedural law but as prohibitions according to regulatory law.

All European bat species have been rated as strictly protected species; all European wild bird species have been rated as particularly protected species. The three faunistic types of prohibitions according to the law on species protection ( § 44 (1) – (3) of the Federal Nature Conservation Act) are the prohibitions against killing, against disturbance and the protection of the habitats. They represent an area-covering protection of the individuals of both groups of species.

The study outlines the current legislation on species conservation in a concentrated and illustrative way as a cross-section of specific nature conservation and the legal protection regime from a juridical point of view. It focusses on bats and birds since these two groups of species have a particular relevance in planning projects due to their general protection.

- Veröffentlicht am

1 Ausgangslage: fehlende rechtliche Standards

1.1 Vorbemerkungen

„Für die sog. artenschutzrechtliche Prüfung enthält das Gesetz keine Vorgaben“ – so bringt das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht die rechtliche Ausgangslage auf den Punkt (OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 12.08.2013 – 1 LA 57/12, juris, Rn. 69). Es besteht auch kein untergesetzlich geregelter Standard in Form von Durchführungsverordnungen, unter welchen Voraussetzungen die Bestandsaufnahme ausreichend und die Bewertung der Risiken, denen die nach § 44 Abs. 1 BNatSchG geschützten Arten bei Realisierung des Vorhabens ausgesetzt sind, zutreffend ist.

1.2 Naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative

Wegen des Fehlens untergesetzlicher Normen trotz uneinheitlicher Maßstäbe in der Fachwissenschaft, welche ökologische Wertung rechtens sei, müsse man nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (z.B. BVerwG, Urteil vom 21.11.2013 – 7 C 40.11, juris, Rn. 16) § 44 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit dem jeweils einschlägigen Planungsrecht als Ermächtigung der Planungsbehörde interpretieren, die artenschutzrechtliche Prüfung in Würdigung des jeweiligen naturschutzfachlichen Meinungsstands eigenverantwortlich vorzunehmen (zur Kritik an diesem Konstrukt siehe insbesondere Gellermann 2014). Die naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative – das Vorrecht der verantwortlichen Behörde zur fachlichen Beurteilung – erstreckt sich sowohl auf die Bestandserfassung als auch auf die daran anschließende Konfliktbewertung in der Artenschutzprüfung. Für einen naturschutzfachlichen Beurteilungsspielraum verbleibt erst dann kein Raum mehr, soweit sich für die Bestandserfassung von Arten eine bestimmte Methode oder für die Risikobewertung ein bestimmter Maßstab durchgesetzt hat und gegenteilige Meinungen nicht mehr als vertretbar angesehen werden können (BVerwG, Urteil vom 21.11.2013 – 7 C 40.11, juris, Rn. 19).

Naturschutzfachlich umstritten und durch die Rechtsprechung noch nicht abschließend entschieden ist beispielsweise bei der Planung von Windenergieanlagen die Frage, ab welchem allgemeinen Vogelzugaufkommen von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko ( § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) auszugehen ist. Zu dieser Frage hatte das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in einer Entscheidung von 2009 ausdrücklich Stellung genommen (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 28.10. 2009 – 1 A 10200/09, juris, Rn. 47 und 65): Nicht jeder allgemeine Vogelzug könne der Errichtung von Windenergieanlagen entgegenstehen, sondern nur ein „Vogelzuggeschehen überdurchschnittlichen Umfangs“ (einen bei der Artenschutzprüfung eigenständig zu betrachtenden Sonderfall stellt der Kranichzug dar). Bei einem Wert von 641 Individuen pro Stunde müsse nach Überzeugung des Senates von einem bedeutenden Zugvogelkorridor ausgegangen werden.

Die Studien zum Vogelzug (z.B. Grunwald & Korn 2007) zeigen jedoch, dass dieser Wert zu niedrig angesetzt worden ist und 650 Individuen pro Stunde noch innerhalb der Bandbreite eines durchschnittlichen Vogelzugs liegen. Für den Südwesten Deutschlands dürfte danach die Signifikanzschwelle bei ca. 800 Zugvögeln pro Stunde liegen. Da diese Frage naturschutzfachlich sehr umstritten ist, muss man entsprechend der Rechtsprechung der Genehmigungsbehörde hier einen Einschätzungsspielraum zuerkennen, zumal die Praxis zeigt, dass an dem gleichen Standort das Zugvogelaufkommen bedingt durch Witterung, Futterangebot und Bruterfolg sowie Zugverdichtung im Bereich von Geländeanstiegen von einem auf das andere Jahr natürlicherweise stark abweichen kann.

1.3 Verwaltungsvorschriften und Fachkonventionen

Zur Bestandserfassung von Brutvögeln wird demgegenüber seit über zehn Jahren ein anerkannter Methodenstandard angewandt (Südbeck et al. 2005). Bei einer dieser Fachkonvention entsprechenden Datenlage darf nach der Rechtsprechung von einer adäquaten tatsächlichen Grundlage für die behördliche Einschätzung ausgegangen werden (BVerwG, Beschluss vom 13.03.2008 – 9 VR 10.07, juris, Rn. 33 und Urteil vom 18.03.2009 – 9 A 39.07, juris, Rn. 54), weshalb z.B. entsprechend der Fachkonvention (vgl. Südbeck et al. 2005: 417) die Planungsbehörde beim gutachterlichen Feststellen von Revierrufen des Uhus im Februar/März auf ein Brutpaar schließen darf (VG Ansbach, Urteil vom 02.11.2015 – AN 11 K 15.00639, juris, Rn. 59).

Bei den Windenergieerlassen der Bundesländer handelt es sich in der Regel um eine Verwaltungsvorschrift der Landesregierung, d.h. um verwaltungsinternes Recht, das nachgeordneten Fachbehörden aufgrund ihrer Eingliederung in die hierarchische Struktur der Landesverwaltung bindet (Saurer 2016: 203). In begründeten Einzelfällen (z.B. Raumnutzungsanalyse) darf von den Artenschutzempfehlungen in den Verwaltungsvorschriften abgewichen werden (Bayerischer VGH, Urteil vom 18.06.2014 – 22 B 13.1358, juris, Rn. 44 f. und Beschluss vom 27.05.2015 – 22 CS 15.485, juris, Rn. 21).

Artenschutzleitfäden der Naturschutzverwaltung, wie das sog. „Helgoländer Papier“ der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, teilen nur dann die Rechtsnatur einer Verwaltungsvorschrift, wenn im Erlass deren verbindliche Anwendung bestimmt wird. Die Behörden können aber beim Vollzug des § 44 BNatSchG unter Berufung auf ihre naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative die Empfehlungen des „Helgoländer Papiers“ bei der stets notwendigen Einzelfallprüfung zugrunde legen. Da es nach dem Immissionsschutzrecht Aufgabe des Vorhabenträgers ist, darzulegen, dass es nicht zu Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften kommen wird ( § 10 Abs. 1 BImSchG i.V.m. § 4 der 4. BImSchV, Mitwirkungspflicht des Antragstellers), kann die Behörde bei der Planung von genehmigungspflichtigen Anlagen präzise Anforderungen an Art und Umfang der vom Antragsteller einzureichenden Naturschutzgutachten entsprechend der einschlägigen Artenschutzleitfäden zur Prüfung der Genehmigungsfähigkeit stellen. Sie kann bei Defiziten in den Gutachten aufgrund dieser Vorschriften auch Nachbesserung verlangen. Vernachlässigt werden beispielsweise bei Fledermausgutachten zur Planung von Windenergieanlagen tendenziell die Detektorbegehungen während der Zugzeiten der Fledermäuse (April bis Mitte Mai und August bis Oktober) sowie eine einzelfallorientierte Konfliktbewertung (Schlagopferproblematik, Funktionsminderung der Jagdgebiete, erhöhtes Kollisionsrisiko für ziehende Arten, potenzielle Anlockeffekte), wie die Analyse von 156 Fachgutachten ergeben hat (Gebhard et al. 2016).

2 Rechtliche Anforderungen an die Bestandserfassung

Die Artenschutzprüfung besteht aus zwei Teilen: erstens der ökologischen Bestandsaufnahme sowie zweitens auf ihrer Grundlage die Bewertung in Bezug auf die Verbotstatbestände. Die Gerichte prüfen beide Teile regelmäßig separat, weil die Prüftiefe keine rechtliche, sondern eine rein naturschutzfachliche Bewertungsfrage darstellt (BVerwG, Beschluss vom 28.11.2013 – 9B 14.13, juris, Rn. 19: Die Unterscheidung von planungs- und nicht planungsrelevanten Vogelarten und damit zusammenhängende Fragen der artenschutzrechtlichen Prüfungstiefe sind keine rechtlichen, sondern naturfachliche Bewertungsfragen). Diese Differenzierung hängt nicht von der Auslegung des (Unions-)Rechts, sondern vom Diskussionsstand der naturschutzfachlichen Wissenschaft und deren Erkenntnissen ab (vgl. BVerwG, Urteil vom 23.04.2014 – 9 A 25.12, juris, Rn. 48 zur FFH-Verträglichkeitsprüfung).

Wegen des individuumsbezogenen Schutzansatzes der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote sind für deren Prüfung durch die Behörde Daten erforderlich, aus denen sich in Bezug auf das Plangebiet die Häufigkeit und Verteilung der geschützten Arten sowie deren Lebensstätten entnehmen lassen (BVerwG, Urteil vom 09.07. 2008 – 9 A 14.07, juris, Rn. 54). Erforderlich ist eine Bestandsaufnahme der im Einwirkungsbereich des Vorhabens vorhandenen Vögel und Fledermäuse sowie ihrer Lebensstätten, soweit sie für die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen empfindlich sind. Der Wirkbereich des Vorhabens wird aus den für das Vorhaben einschlägigen Arbeitshilfen entnommen und sich von der Genehmigungsbehörde dann anhand einer am konkreten Projekt orientierten Darlegung im Rahmen der naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative zu eigen gemacht (eine hilfreiche Übersicht über vorhabentypspezifische Standards findet sich bei Wulfert et al. 2015: 23ff.).

Gängiges Beispiel: Nach der vom Bundesverkehrsministerium herausgegebenen „Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr“ (Garniel et al. 2010), welcher der Status einer Fachkonvention zukommt (Bick 2016: 76), liegen die Effektdistanzen um die Straßentrasse in einer Größenordnung von 100m bis max. 500m. Bei Straßenabschnitten, die durch Offenland führen, ist zur Bewertung der Auswirkungen auf sensible Offenlandbrüter wie die Feldlerche ein mindestens 500m breiter Korridor zu wählen. Was die avifaunistische Erfassung im Korridor angeht, kann auf die Methodenstandards (Südbeck et al. 2005) zurückgegriffen werden.

Zur Erfassung von Zugvögeln hat sich hingegen noch keine Fachkonvention herausgebildet. Erforderlich für eine valide Einschätzung des Zuggeschehens sind nach aktueller Rechtsprechung mindestens sechs gute Zähltage ohne durchgehenden Nebel und Regen, die sich auf den Gesamtzeitraum von Mitte September bis Mitte November verteilen müssen (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29.01.2015 – 1 C 10414/ 14, juris, Rn. 17f.).

Was die Bestandserfassung von Fledermäusen angeht, so ist es nach dem fortgeschrittenen naturschutzfachlichen Stand nicht mehr von der Einschätzungsprärogative gedeckt, bei Windenergieanlagen im Wald das Kollisionsrisiko für Fledermäuse per Potenzialanalyse zu bewerten und dann in Verbindung mit pauschalen Abschaltzeiten ein Gondelmonitoring nach Errichtung der Anlagen durchzuführen. Bei Waldstandorten muss in der Regel eine Bestandserfassung der Fledermausfauna stattfinden, um die artenschutzrechtliche Realisierbarkeit und den Umfang von Vermeidungsmaßnahmen erkennen zu können (Hurst et al. 2015: 160).

Es besteht eine hohe Korrelation zwischen akustisch erfasster Fledermausaktivität und Schlagopferzahl. Es entspricht dem eindeutigen Stand der naturschutzfachlichen Forschung, dass an Waldstandorten Untersuchungen in der Höhe bessere Prognosen der zukünftigen Aktivität im Wirkbereich der Windenergieanlagen erlauben als eine reine Erfassung vom Boden aus (Hurst et al. 2015: 160 m.w.N.). Dabei geht es um eine automatische akustische Erfassung mit Batcordern an Windmessmasten oder in Baumkronen in der Nähe von Freiflächen. Zur Erfassung von Langohren, Fransenfledermaus und anderen Myotis-Arten sind Netzfänge unerlässlich, da diese Arten selbst im Nahbereich von Batcordern nicht aufgenommen werden (Angetter 2016).

Ohne Netzfänge und eine anschließende Quartiertelemetrie können Fledermausquartiere innerhalb von Wäldern nach überwiegender Einschätzung der Experten nicht zuverlässig nachgewiesen werden (u.a. Dietz & Kiefer 2014, Hurst et al. 2015, Gebhard et al. 2016). Die Methode der Bestandserfassung bei Fledermäusen sollte den „besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen“ entsprechen, denn das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner „Bad Segeberg-Entscheidung“ Defizite beim Fledermausgutachten ausdrücklich aufgrund des Missachtens dieses Standards der FFH-Verträglichkeitsprüfung festgestellt (BVerwG, Urteil vom 06.11. 2013 – 9 A 14.12, juris, Rn. 109).

Zudem gilt es rechtlich zu beachten, dass eine worst-case-Betrachtung nach der Rechtsprechung keinen Fehler in der Ermittlungstiefe kompensieren kann, denn die Bestandserfassung würde sonst zur Spekulation (BVerwG, Urteil vom 17.01. 2007 – 9 A 20.05, juris, Rn. 64). Es sprengt laut der Rechtsprechung die Vertretbarkeitsgrenze der Einschätzungsprärogative, ein Schutzkonzept für Fledermäuse in Waldbereichen zu entwickeln, dem die Erfassung von Flugrouten, Nahrungshabitaten und Quartieren per Potenzialanalyse und anschließender worst-case-Annahmen zugrunde liegt. Bei dieser Methode besteht stets die Gefahr der Über- und Unterschätzung der vorgefundenen Strukturen (BVerwG, Urteil vom 06.11.2013 – 9 A 14.12, juris, Rn. 51 und 109). Zudem sehen sämtliche einschlägige Arbeitshilfen als Standardmethode zur Bestandserfassung von Fledermäusen einen Methodenmix aus Habitatanalyse und Erfassungen im Gelände mittels Detektoren, Horchboxen, Netzfängen etc. vor (BVerwG, Urteil vom 06.11. 2013 – 9 A 14.12, juris, Rn. 47).

Auch ein Monitoring stellt kein zulässiges Mittel dar, um Ermittlungsdefizite zu kompensieren (BVerwG, Urteil vom 14.07. 2011 – 9 A 12.10, juris, Rn. 105). Es handelt sich nicht um eine Vermeidungsmaßnahme, sondern ein Monitoring kann nur dazu dienen, aufgrund einer fachgerecht vorgenommenen Bestandserfassung und Konfliktbewertung Unsicherheiten Rechnung zu tragen, die sich aus nicht behebbaren naturschutzfachlichen Erkenntnislücken ergeben, sofern es wirksame Reaktionsmöglichkeiten gibt (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011 – 9 A 12.10, juris, Rn. 105). Das Monitoring dient also zur Erfolgsprüfung der Schutzmaßnahmen und zur Nachsteuerung bei Durchführung des Vorhabens, nicht aber dazu, Erkenntnisse über die Genehmigungsfähigkeit zu gewinnen (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 13.03.2014 – 2 L 215/11, juris, Rn. 39).

3 Systematik der Zugriffsverbote

Das Artenschutzrecht verbietet es nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG im Hinblick auf Vögel und Fledermäuse,

Individuen zu verletzen oder zu töten,

Exemplare so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert, sowie

Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören.

Damit das individuumsbezogene Tötungsverbot nicht zu einem unverhältnismäßigen Planungshindernis wird, hat es die Rechtsprechung bekanntlich im Wege der Gesetzesauslegung dahingehend begrenzt, dass ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erst dann vorliegt, wenn sich beim Bau und Betrieb von Anlagen wie Straßen oder Windrädern das Risiko kollisionsbedingter Verluste von einzelnen Exemplaren trotz Minderungsmaßnahmen in signifikanter Weise erhöht (grundlegende Entscheidungen: BVerwG, Urteil vom 09.07.2008 – 9 A 14.07, juris, Rn. 90f. und Urteil vom 08.01.2014 – 9 A 4.13, juris, Rn. 99; naturschutzfachlich grundlegend mit einem Schwerpunkt auf Vögel und Fledermäuse Bernotat & Dierschke 2015). Umstände, die für die Beurteilung der Signifikanz eine Rolle spielen, sind insbesondere die Häufigkeit der Frequentierung des Planungsraums, der Wirksamkeitsgrad der Minderungsmaßnahmen sowie artenspezifische Verhaltensweisen (z.B. Unvorsichtigkeit während der Balzzeit).

Der Lebensstättenschutz erstreckt sich auch auf die Abwesenheitszeiten, sofern nach der Lebensgewohnheit einer Art eine wiederkehrende Nutzung zu erwarten ist (z.B. nesttreue Vögel wie Schwalben; BVerwG, Urteil vom 21.06.2006 – 9 A 28.05, juris, Rn. 33). Bei Fledermausarten, die Höhlenbäume häufig wechselnd als Tagesquartiere nutzen, liegt eine Beschädigung der Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätte vor, wenn die Funktion des Quartierverbundes gemindert wird (BVerwG, Urteil vom 06.11. 2012 – 9 A 17.11, juris, Rn. 109 m.w.N.). Die Frage, ob das Merkmal der Beschädigung beim Lebensstättenschutz auch dann erfüllt ist, wenn eine Handlung nicht zu Substanzeinbußen führt, ist hingegen von der Rechtsprechung noch nicht geklärt worden. Beispiel: Der Schwarzstorch gibt seinen Brutplatz infolge der optischen Scheuchwirkung durch die drehenden Rotoren einer Windenergieanlage auf. Vorzugswürdig scheint eine weite Auslegung anhand Art. 12 Abs. 1 lit. d FFH-RL („jede Beschädigung“), die nicht nur substanzielle, sondern auch funktionelle Entwertungen erfasst.

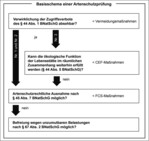

Die Prüfung der Zugriffsverbote gliedert sich in drei Stufen (Abb. 1):

1. Ist die Verwirklichung der Zugriffsverbote des § 44 Abs.1 Nr. 1-3 BNatSchG absehbar?

2. Kann die ökologische Funktion der Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden ( § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? Hierbei gilt es zwei bedeutsame Punkte zu beachten: Widerspricht das Bauvorhaben den Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, so ist der Eingriff unzulässig mit der Folge, dass ihm die Privilegierung des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG verwehrt bleibt (vgl. den Wortlaut von § 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG: „Für nach § 15 zulässige Eingriffe ...“) (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011 – 9 A 12.10, juris, Rn. 117f.). Zweitens gilt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Freistellung nach § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG mangels einer Entsprechung in Art. 12 Abs.1 FFH-RL nicht für das Tötungsverbot, sondern allein für den Lebensstättenschutz (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011 – 9 A 12.10, juris, Rn. 119)! Diese Stolperfalle hat der Gesetzgeber noch nicht bereinigt, die aktuelle Rechtslage entspricht nicht der Gesetzesformulierung.

3. Kann eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erteilt werden?

Dieser dreistufigen Systematik entsprechend kennt das Artenschutzrecht drei Arten von planerischen Minderungsmaßnahmen:

Vermeidungsmaßnahmen ( § 44 Abs. 1 BNatSchG) sollen bereits den Eintritt des Zugriffsverbots verhindern. Beispiel: Abschaltung von Windenergieanlagen in Phasen erhöhter Aktivität von Fledermäusen.

CEF-Maßnahmen ( § 44 Abs. 5 BNatSchG) sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, welche die kontinuierliche ökologische Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sicherstellen sollen. Im Unterschied zur Vermeidungsmaßnahme wird eine Beeinträchtigung der Lebensstätte nicht durch Maßnahmen am Vorhaben vermieden, sondern durch Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Aktionsradius der betroffenen Art (BVerwG, Urteil vom 06.11.2013 – 9 A 14.12, juris, Rn. 122). Beispiel: Aufhängen von Fledermauskästen und Fräsen von Fledermaushöhlen in der Eingriffsumgebung. Weil sie eine räumliche Flexibilisierung zulassen, sind CEF-Maßnahmen für die Planungspraxis von höchster Relevanz. Sie finden jedoch keine rechtliche Grundlage im Wortlaut der Vogelschutz-Richtlinie oder der FFH-Richtlinie, sondern sind von der EU-Kommission im „Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse“ (2007) entwickelt worden.

FCS-Maßnahmen ( § 45 Abs. 7 BNatSchG) sind Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands der Populationen einer Art bei Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme. Die Ausgleichsmaßnahmen unterscheiden sich von den oben genannten Maßnahmen dadurch, dass sie auch außerhalb des Aktionsradius der betroffenen Art umgesetzt werden können bzw. ihre Funktionalität zeitlich verzögert zum Zugriff eintritt. Typisches Beispiel: Ältere Waldflächen werden aus der Nutzung genommen, um ein Alt- und Totholzhabitat zu entwickeln.

4 Artenschutzrechtliche Ausnahme

4.1 Grundlagen

Das Konstrukt der CEF-Maßnahmen ist europarechtlich bedenklich, weil nach Art. 16 FFH-RL eigentlich die Voraussetzungen zur Erteilung einer Ausnahme zu prüfen wären (Gellermann 2014). Das Eigentümliche und nach wie vor als ungewohnt Empfundene an den europarechtlich geprägten Restriktionen im Naturschutzrecht ist, dass sie vorneweg sehr strenge Verbote normieren, gleichsam aber auch „nach hinten raus“ die Tür für Ausnahmen grundsätzlich öffnen (vgl. den weit gefassten Ausnahmetatbestand in Art. 16 Abs. 1 c) FFH-RL: aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art). Gemäß seiner europarechtlichen Determinierung ist das Artenschutzrecht eigentlich so angelegt, dass die Steuerung der Vorhabenzulassung über die Ausnahmetatbestände erfolgt. Man versucht jedoch tendenziell, Artenschutzprobleme möglichst über das Instrument der Vermeidungsmaßnahmen und das Konstrukt der CEF-Maßnahmen „hinzubiegen“. Das Bewusstsein für eine Vorhabensteuerung über die Ausnahmetatbestände setzt sich nur langsam durch. Bestes Beispiel sind die „Allerweltsarten“ unter den Vögeln, etwa die nicht vermeidbaren häufigen Kollisionen von Mäusebussarden mit Windenergieanlagen (vgl. dazu die sog. „PROGRESS-Studie“ von Grünkorn et al. 2016, wonach für 46 Onshore-Windparks im Norddeutschen Tiefland 7800 Kollisionen pro Jahr hochgerechnet worden sind).

Gegenwärtig wird dementsprechend kontrovers diskutiert, ob der Ausnahmegrund des zwingenden öffentlichen Interesses ( § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG) bei Windenergieanlagen den Schutz besonders bzw. streng geschützter Arten überwiegen kann (generell gegen eine Ausnahmefähigkeit noch Gatz 2013, für eine grundsätzliche Ausnahmefähigkeit mittlerweile Müller-Mitschke 2015). § 45 Abs. 7 BNatSchG übernimmt das strenge Artenschutzregime der europäischen Naturschutzrichtlinien (siehe die Ausnahmetatbestände in Art. 16 Abs. 1 FFH-RL und Art. 9 Abs. 1 VRL). Die bisher ergangene Rechtsprechung zu artenschutzrechtlichen Ausnahmen bei Windenergieprojekten fällt dementsprechend deutlich restriktiv aus (z.B. Bayerischer VGH, Urteil vom 06.10. 2014 – 22 ZB 14.1079, juris, Rn. 39-41; OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 26.10. 2011 – 2 L 6/09, juris, Rn 83-90). Da es sich beim Tatbestandsmerkmal des Überwiegens von zwingenden öffentlichen Interessen um eine Abwägung im Einzelfall handelt, lässt sich das Erteilen einer artenschutzrechtlichen Ausnahme aber auch nicht von vornherein für bestimmte Vorhabentypen wie Windparks ausschließen. Konkret in Betracht kommt deren Erteilung bei der Genehmigung von Windkraftprojekten in gesamtplanerisch ausgewiesenen Konzentrationszonen mit Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB wegen des gesteigerten öffentlichen Interesses und der reduzierten Alternativenprüfung.

4.2 Zuständigkeit

Nach § 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG kann die nach Landesrecht für Naturschutz zuständige Behörde im Einzelfall eine Ausnahme von den Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG erteilen. Kommt der Genehmigung Konzentrationswirkung zu, wie z.B. der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung gemäß § 13 BImSchG, so ist die nach Landesrecht für die Genehmigung zuständige Behörde auch für die Erteilung der artenschutzrechtlichen Ausnahme sachlich zuständig (siehe BVerwG, Urteil vom 06.11.2013 – 9 A 14.12 – juris, Rn. 130).

4.3 Ausnahmevoraussetzungen

Ausnahmen von den Zugriffsverboten dürfen nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 und Satz 2 BNatSchG für Einzelfälle gewährt werden, wenn zwingende Gründe des öffentlichen Interesses überwiegen, keine zumutbare Alternative für das geplante Vorhaben zu finden ist und sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Art innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets nicht verschlechtert.

Die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen entspricht erstens dem öffentlichen Interesse an einer regenerativen Energieerzeugung, das sich im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) manifestiert. Durch die höchstrichterliche Rechtsprechung ist bereits geklärt, dass Gründe des öffentlichen Interesses einen zwingenden Charakter im Sinne der europäischen Naturschutzrichtlinien haben, wenn Hauptzweck der Maßnahme die Verwirklichung des öffentlichen Interesses ist (BVerwG, Urteil vom 27.01.2000 – 4C 2.99, juris, Rn. 39). Windenergieprojekte werden zum Zweck der regenerativen Energiegewinnung umgesetzt; die gleichzeitige Verfolgung wirtschaftlicher Interessen ist unschädlich.

Dieser Ausnahmegrund des zwingenden öffentlichen Interesses ( § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG) ist jedoch im Ausnahmekatalog des Art. 9 VS-RL nicht enthalten, sondern Art. 16 FFH-RL entnommen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist der Ausnahmekatalog des Art. 9 Abs. 1 VRL abschließend (EuGH, Urteil vom 26.01.2012 – Rs. C-102/11, NuR 2013, 718, Rn. 39 f.). Somit ist bis zu einer Anpassung des § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG an die Vogelschutz-Richtlinie nicht gesichert, dass dieser Ausnahmegrund auch zulasten von Vögeln angewendet werden kann (Art. 9 Abs. 1 Buchst. c) VS-RL nennt als Ausnahmegrund die vernünftige Nutzung bestimmter Vogelarten in geringen Mengen unter streng überwachten Bedingungen). Bis zu einer Novelle muss sich die behördliche Praxis notgedrungen mit einer erweiternden Auslegung der abschließenden Ausnahmetatbestände der Vogelschutz-Richtlinie behelfen, was mit Hilfe einer systematischen Auslegung anhand der Berücksichtigungspflicht von wirtschaftlichen Erfordernissen (Art. 2 VS-RL) in Verbindung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 5 Abs. 4 EUV) gerechtfertigt werden kann (zu dieser Argumentationsweise instruktiv Müller-Mitschke 2015: 744 f.).

Nach § 45 Abs. 7 Satz 2 darf es zweitens keine zumutbaren Alternativen geben, wobei – im Gegensatz zur Eingriffsregelung – neben technischen Alternativen auch Standortalternativen zu prüfen sind (zusammenfassend BVerwG, Urteil vom 28.03.2013 – 9 A 22/11, juris, Rn. 105). Praktisch bedeutsam bei der Planung von Windenergieprojekten ist hierbei vor allem die Ausschlusswirkung von Konzentrationszonen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB für andere Bereiche des Plangebiets, weil dadurch räumliche Alternativen rechtlich unzulässig sind. Eine rechtlich unzulässige Alternative stellt keine zumutbare Alternative dar, auf die sich der Vorhabenträger verweisen lassen muss, weshalb das Vorliegen der Ausschlusswirkung eine erhebliche Vereinfachung der artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung bei Windenergieanlagen bedeutet (vgl. hierzu Hinsch 2011: 197).

Drittens darf eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG nur erteilt werden, wenn sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets nicht verschlechtert, soweit Art. 16 FFH-RL keine weitergehenden Anforderungen stellt. Weil Art. 16 Abs. 1 FFH-RL vom Verweilen in einem günstigen Erhaltungszustand spricht, heißt das konkret, dass es nicht ausreicht, wenn sich durch die Ausgleichsmaßnahmen der bestehende negative Erhaltungszustand der Populationen einer Fledermausart als Angang-IV-Art lediglich nicht weiter verschlechtert. Zusätzlich darf bei Fledermäusen die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands nicht behindert werden. Planer müssen bei einem ungünstigen Erhaltungszustand mit erhöhtem Darstellungsaufwand den Beleg der Neutralität des Eingriffs liefern.

Als Erleichterung kommt es bei der Erteilung einer Ausnahme nicht allein auf den Erhaltungszustand des von dem Vorhaben unmittelbar betroffenen lokalen Vorkommens an. Vielmehr ist nach dem Wortlaut („Populationen einer Art“) eine Gesamtbetrachtung anzustellen, die bei der betroffenen Population ansetzt, aber auch die anderen Populationen in den Blick nimmt. Entscheidend ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, ob die Gesamtheit der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet, das über das Plangebiet hinausreicht, als lebensfähiges Element erhalten bleibt (BVerwG, Urteil vom 28.03.2013 – 9 A 22.11, juris, Rn. 135). Mit der obergerichtlichen Rechtsprechung noch etwas konkreter ausgedrückt, kommt es darauf an, ob sich die Anzahl der die jeweilige Fortpflanzungsgemeinschaft bildenden Individuen nicht in einer populationsrelevanten Weise verringert, weshalb man in der Planungspraxis die Auswirkungen auf den Erhaltungszustand im Bundesland regelmäßig als Referenzrahmen betrachtet (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 08.11.2007 – 8 C 11523/ 06.OVG, NuR 2008, 181, 201). Beim Rotmilan können bereits Einzelverluste populationsrelevant sein, weil es sich global gesehen um eine seltene und gefährdete Art handelt, deren Hauptbestand in Deutschland beheimatet ist (OVG NRW, Urteil vom 30.07.2009 – 8 A 2357/08, juris, Rn. 162 ff.).

Kann auch eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ausgeschlossen werden, so ist schließlich einzelfallbezogen abzuwägen, ob die geplanten Windenergieanlagen den Schutz der betroffenen Art(en) überwiegt ( § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). Hierbei ist insbesondere die Windhöffigkeit und die Konzentration von mehreren Anlagen an einem Standort abzuwägen mit der Anzahl der betroffenen Arten und Individuen, deren Erhaltungszustand und Seltenheit, die Bedeutung des Vorkommens für die lokale Population und für den Bestand im Bundesland.

5 Wirkung der Zugriffsverbote im Bauplanungsrecht

Zu den öffentlichen Belangen, die einem Vorhaben im Außenbereich entgegenstehen, zählt gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB der Naturschutz. Zum Verhältnis von Städtebaurecht und Artenschutzrecht hat das Bundesverwaltungsgericht deren Gleichklang klargestellt: „Das Naturschutzrecht konkretisiert die öffentlichen Belange i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB. Ist über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 BauGB zu entscheiden, hat die zuständige Behörde daher auch die naturschutzrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens zu prüfen … Können artenschutzrechtliche Verbote naturschutzrechtlich nicht überwunden werden, stehen sie einem gemäß § 35 Abs. 1 BauGB privilegierten Vorhaben als öffentliche Belange i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB zwingend entgegen. Das Vorhaben ist dann bauplanungsrechtlich unzulässig.“ (BVerwG, Urteil vom 27.06.2013 – 4 C 1.12, juris, Rn. 6). Artenschutzrechtliche Verbote, von denen weder eine Ausnahme noch eine Befreiung erteilt werden kann, stehen also einem Außenbereichsvorhaben zwingend entgegen. Die Zugriffsverbote können nicht „weggewogen“ werden.

Die artenschutzrechtlichen Verbote müssen bereits auf Ebene der Bauleitplanung beachtet werden, damit der Plan vollzugsfähig ist. Vollzugsunfähige Bebauungspläne sind rechtswidrig und für unwirksam zu erkennen, weil ihnen die Erforderlichkeit nach § 1 Abs. 3 BauGB fehlt. Erforderlich ist ein Bauleitplan stets nur dann, wenn er seinem städtebaulichen Gestaltungsauftrag auch gerecht werden kann. Ist dagegen bereits im Zeitpunkt seiner Aufstellung erkennbar, dass er wegen bestehender artenschutzrechtlicher Hindernisse nicht verwirklicht werden kann, verfehlt er seinen städtebaulichen Entwicklungs- und Ordnungsauftrag, ist als solcher nicht erforderlich und wegen Verletzung des § 1 Abs. 3 BauGB unwirksam (so Hessischer VGH, Urteil vom 21.02. 2008 – 4 N 869/07, juris, Rn. 33). Die Gemeinde hat daher die Pflicht, im Verfahren der Planaufstellung vorausschauend zu ermitteln und zu beurteilen, ob die Realisierung der Bauvorhaben bzw. der vorgesehenen Festsetzungen im Bebauungsplan auf unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse treffen würde (BVerwG, Beschluss vom 25.08.1997 – 4 NB 12/97, juris, Rn. 14). Das gilt nicht nur für Bebauungspläne, sondern auch für Flächennutzungspläne. Widersprechen deren Darstellungen dem Artenschutzregime, so kann aus ihnen nämlich kein wirksamer Bebauungsplan im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB entwickelt werden, so dass sie ihren städtebaulichen Ordnungs- und Entwicklungsauftrag ebenfalls nicht wahrnehmen.

Ein Bebauungsplan wird zwar wegen fehlgeschlagener CEF-Maßnahmen nicht nachträglich rechtswidrig. Denn wird allein das Schicksal des Bebauungsplans betrachtet, so gilt grundsätzlich nach § 214 Abs. 3 BauGB, dass maßgeblicher Zeitpunkt für die Bewertung der Frage, ob der Bebauungsplan wegen artenschutzrechtlicher Verbote unwirksam ist, der Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan ist (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 15.05.2007 – 8 C 10751/06, juris, Rn. 48ff.). Die Naturschutzbehörde kann aber Anordnungen nach § 3 Abs. 2 BNatSchG treffen (z.B. Baueinstellung), wenn es beim Vollzug des Bebauungsplans zu Handlungen kommt, die gegen ein Verbot des § 44 Abs. 1 BNatSchG deshalb verstoßen, weil vorgesehene CEF-Maßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt worden sind. Die Tatsache, dass in diesem Fall ggf. auch die Baubehörde zu Anordnungen befugt ist oder sie bereits erlassen hat, schränkt die Anordnungsbefugnis der Naturschutzbehörde nicht ein (VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 24.11.1997 – 5 S 3409/95, juris, Rn. 27: Der naturschutzrechtliche Rechtskreis ist eigenständig, so dass die baurechtliche Entscheidung keine Sperrwirkung hat.).

6 Kein Verstoß bei genehmigtem Zugriff

Wegen des ordnungsrechtlichen Charakters der Zugriffsverbote, die gegenüber jedermann gelten und bestimmte Handlungen unabhängig davon untersagen, ob der vorgesehene Zugriff im Verlauf des Planungsverfahrens genehmigungspflichtig ist oder nicht, taucht in der Praxis oft die Frage auf, wie mit Beeinträchtigungen von geschützten Arten nach Genehmigungserteilung umzugehen ist.

Gewährt eine Baugenehmigung, eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung oder etwa ein Planfeststellungsbeschluss den Zugriff, so liegt kein Verstoß gegen das Artenschutzrecht vor und die Genehmigung deckt den Zugriff. Solange die Genehmigung wirksam ist, ist der genehmigte Zugriff formell wie materiell legal. Typisches Beispiel: Die Genehmigung ordnet als Nebenbestimmung die regelmäßige Durchführung von bestimmten Verkehrssicherungsmaßnahmen an. Dabei kommt es im späten Frühjahr zur Zerstörung von Brutstätten und zur Tötung von Jungvögeln.

Eine Genehmigung, die sämtliche öffentlich-rechtliche Normen und damit auch das Artenschutzrecht zum Prüfprogramm hat, genehmigt den Eingriff auch in artenschutzrechtlicher Hinsicht. Selbst wenn diese Verwaltungsakte gemessen am Artenschutzrecht rechtswidrig ergangen sein sollten, so gilt: Rechtswidrigkeit bedeutet bloß Anfechtbarkeit, nicht Unwirksamkeit. Ist ein Vorhaben artenschutzrechtlich genehmigt, können wegen der Tatbestandswirkung der Genehmigung die genehmigten Zugriffe im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG beim Vollzug der Genehmigung nicht verletzt sein, solange der Verwaltungsakt nicht durch die Verwaltung oder die Gerichte wieder aufgehoben worden ist. Dies ergibt sich aus § 43 Abs. 2 VwVfG. Danach bleibt ein Verwaltungsakt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder erledigt ist (etwa durch Zeitablauf).

Den wegen des stetigen Wechsels der Natur möglichen Veränderungen der artenschutzrechtlichen Betroffenheiten nach Erlass einer Genehmigung darf die planende Behörde regelmäßig dadurch Rechnung tragen, dass sie in der Genehmigung eine qualifizierte begleitende ökologische Bauüberwachung anordnet (BVerwG, Urteil vom 12.08.2009 – 9 A 64.07, juris, Rn. 91). Wenn nach der Genehmigung eines Vorhabens neue artenschutzrechtlich relevante Umstände bekannt werden, z.B. ein Flussregenpfeifer auf dem geschotterten Baufeld brütet, darf bei der weiteren Durchführung des Vorhabens nicht gegen artenschutzrechtliche Verbote verstoßen werden. Es müssen dann je nach Möglichkeit Vermeidungsmaßnahmen ergriffen oder eine Ausnahme, welche auch die notwendigen populationsstützenden Maßnahmen festsetzt, erteilt werden. Regelmäßig enthalten Genehmigungen daher den Vorbehalt nachträglicher Auflagen wegen nachträglich auftretender Artenschutzkonflikte beim Bau oder Betrieb der Anlage.

Literatur

Angetter, L. (2016): Fledermauserfassung im Rahmen der Eingriffsplanung von Windkraftanlagen in Wäldern. Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (3), 73-79.

Bernotat, D., Dierschke, V. (2015): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. Download: http://www.gavia-ecoresearch.de/ref/pdf/Bernotat_Dierschke_2015_MGI.pdf (zuletzt 07.08.2016).

Bick, U. (2016): Die Rechtsprechung des BVerwG zum Artenschutzrecht. Natur und Recht 38, 73-78.

Dietz, C., Kiefer, A. (2014): Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen. Stuttgart.

Garniel, A., Mierwald, U., Ojowski, U. (2010): Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr. Bergisch Gladbach.

Gatz, S. (2013): Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis. VHW, Bonn. 2. Aufl.

Gebhard, F., Kötteritzsch, A., Lüttmann, J., Kiefer, A., Hendler, R., Veith, M. (2016): Fördern Arbeitshilfen die Qualität von Fachgutachten? Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (6), 177-183.

Gellermann, M. (2014): Zugriffsverbote des Artenschutzrechts und behördliche Einschätzungsprärogative. Natur und Recht 36, 597-605.

Grünkorn, t., Blew J., Coppack, T., Krüger, O., Nehls, G., Potiek, A., Reichenbach, M., von Rönn, J., Timmermann, H., Weitekamp, S. (2016): Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen (PROGRESS). Download: http://bioconsult-sh.de/de/projekte/progress/ (zuletzt 07.08.2016).

Grunwald, T., Korn, M., Stübing, S. (2007): Der herbstliche Tagzug von Vögeln in Südwestdeutschland. Vogelwarte 45, 324-325.

Hinsch, A. (2011): Windenergienutzung und Artenschutz – Verbotsvorschriften des § 44 BNat SchG im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Zeitschrift für Umweltrecht 18, 191-198.

Hurst, J., Balzer, S., Biedermann, M., Dietz, C., Dietz, M., Höhne, E., Karst, I., Petermann, R., Schorcht, W., Steck, C., Brinkmann, R. (2015): Erfassungsstandards für Fledermäuse bei Windkraftprojekten in Wäldern. Natur und Landschaft 90, 157-169.

Müller-Mitschke, S. (2016): Artenschutzrechtliche Ausnahmen vom Tötungsverbot für windenergieempfindliche Vogelarten bei Windenergieanlagen. Natur und Recht 37, 741-749.

Saurer, J. (2016): Rechtswirkungen der Windenergieerlasse der deutschen Bundesländer. Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 35, 201-205.

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T. Schröder, K., Sudfeldt, C. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

Wulfert, K., Lau, M., Widdig, T., Müller-Pfannenstiel, K., Mengel, A. (2015): Standardisierungspotenzial im Bereich der arten- und gebietsschutzrechtlichen Prüfung. Herne u.a.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.