Verwendung gebietseigenen Saatgutes nach § 40 (4) BNatSchG

Abstracts

Der Einsatz konventionellen, gezüchteten Saatguts bei Begrünungsmaßnahmen in der freien Natur fördert die Florenverfälschung sowie die Ausbreitung invasiver Arten und führt zum Rückgang der biologischen Vielfalt. Deshalb wird die Ausbringung gebietsfremden Saatguts in der freien Natur ab dem 01. März 2020 nach § 40(4) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) untersagt.

Während der Übergangszeit bis 2020 werden einheitliche Regelungen und Rahmenbedingungen (z.B. die Abgrenzung von Vorkommensgebieten) zur Verwendung gebietseigenen Saatguts entwickelt, um die fachgerechte Kommunikation zwischen Behörden, Produzenten und Planern zu fördern und zu vereinfachen. In diesem Zusammenhang sind vor allem Instrumente zur Vermittlung von Informationen, z.B. zu den Anforderungen an die Sammlung, Produktion und Zertifizierungen gebietseigenen Saatgutes, von besonders großer Bedeutung.

Use of Seed from Regional Origin According to § 40 (4) Federal Nature Conservation Act – Concepts and measures to establish regional seed sources and comparison of existing models of certification

The use of commercial seeds for greening measures in the open landscape is promoting the adulteration of the native flora as well as the spread of invasive species and it is leading to a loss of biodiversity. Therefore, the application of foreign seeds in the open landscape will be prohibited from the 1st of March, 2020 according to § 40 para. 4 Federal Nature Conservation Act. During the transition period uniform regulations and basic conditions (e.g. the definition of “regions of provenance”) for the use of locally specific seed are being developed to promote and simplify the professional communication between authorities, producers and planners. In this context the instruments to impart information, e.g. on the requirements for the collection, production and certifications of seed from regional origin, are of particular importance.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Fragestellung, welche Maßnahmen und Konzepte zur Einführung und Etablierung gebietseigenen Gräser- und Kräutersaatguts (im Folgenden „gebietseigenes Saatgut“ genannt) bisher bestehen und welche Hilfestellungen und Planungsinstrumente den Ausführenden aus Planung und Praxis bereitgestellt werden. Weiter sollen die bestehenden Zertifizierungsmodelle verglichen und deren Unterschiede verdeutlicht werden.

Die Inhalte beruhen auf einer ausgedehnten Literaturrecherche im Rahmen der Bachelorarbeit von Thews (2013). Eine der Hauptquellen ist der Abschlussbericht des DBU-Projekts „Entwicklung und praktische Umsetzung naturschutzfachlicher Mindestanforderungen an einen Herkunftsnachweis für gebietseigenes Wildpflanzensaatgut krautiger Pflanzen“ (das sog. Regiosaatgut- und Regiopflanzgutkonzept) von Prasse et al. (2010). Darüber hinaus wurde zur Erarbeitung des Status quo im Hinblick auf die Einführung gebietseigenen Saatguts auf vorhandene Fachliteratur zurückgegriffen.

2 Naturschutzfachliche Hintergründe und rechtliche Aspekte

Im Zuge von Kompensations- und anderen Begrünungsmaßnahmen werden jährlich mehrere tausend Tonnen Saatgut in der freien Landschaft ausgebracht (Kirmer & Tischew 2006). Die hierbei verwendeten Saatgutmischungen enthalten Arten und Sorten, die u.a. im Ausland gezüchtet und produziert wurden. Insgesamt werden ca. 17500 t Grassamen und 3500 t Samen von Leguminosen bzw. Kräutern pro Jahr nach Deutschland importiert (BT-Drs. 18/5087). Ein Großteil der Importware stammt aus Haupteinfuhr-Drittländern wie beispielsweise Kanada und Neuseeland (BT-Drs. 18/5087).

Dabei gefährden importierte, gebietsfremde Arten die genetische Vielfalt heimischer Pflanzengesellschaften (Hubo 2007) beispielsweise durch Kreuzungen und Rückkreuzungen zwischen Arten verschiedener Herkünfte (Kowarik & Seitz 2003). Diese Vorgänge können zum Verlust lokal angepasster Genotypen und folglich zu Einschränkungen der natürlichen Eigenschaften (z.B. der Angepasstheit) der gebietseigenen Populationen führen (Kowarik & Seitz 2003). Bislang wurden diese und andere naturschutzfachliche Belange und die Auswirkungen auf die heimische biologische Vielfalt bei der Ausbringung von Saatgut gebietsfremder Herkünfte nicht oder nur wenig berücksichtigt (Hefter et al. 2010).

Zum Schutz der heimischen Biodiversität wurde im Jahr 2009 in § 40 (4) BNatSchG eine Regelung eingeführt, nach der vorwiegend keine gebietsfremden Arten in der freien Natur ausgebracht werden sollen. Diese Sollvorschrift findet allerdings bislang in der Praxis kaum Anwendung (Hefter et al. 2011). Gründe hierfür ergeben sich u.a. aus der verzögerten Rechtsverbindlichkeit, die mit dem 01. März 2020 eintritt, so dass Verstöße erst dann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden (§ 69 (3) Nr. 17 BNatSchG). Zudem sind die wesentlichen Termini „gebietseigen“ und „freie Natur“ im Gesetzestext nicht definiert, was u.a. zu Uneinigkeiten zwischen verschiedenen Interessenvertretern führen kann.

Die beiden Begriffe werden bisher nur in diversen Publikationen und Leitfäden wie dem „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU 2012) definiert. Dabei wird in der Fachliteratur „freie Natur“ als Synonym für „unbesiedelter Bereich“ festgelegt (§ 1 BNatSchG) und als Gegensatz von „besiedelten Bereich“ angesehen (Kratsch in Czybulka et al. 2011, BNatSchG, § 40, Rn. 18, und Kratsch & Herter in Czybulka et al. 2011, BNatSchG, § 41, Rn. 16). Hierbei kommt es bei der Zuordnung des Geltungsbereichs auf die Funktion und Nutzung einer Fläche an (Schumacher & Werk 2010). Vom Menschen geprägte und gestaltete Grünflächen in engem Zusammenhang mit besiedelten Bereichen, wie z.B. Parkanlagen, Friedhöfe und Straßenbegleitgrün im innerörtlichen Erschließungsbereich, zählen somit nicht zur „freien Natur“ (Kratsch & Herter in Czybulka et al. 2011, BNatSchG, § 41, Rn. 16). Zählten genannte Bereiche zur „freien Natur“, wäre ab dem 01. März 2020 auch dort eine Genehmigung für die Ausbringung gebietsfremder Arten einzuholen. Ausbringungsverbote für gebietsfremde Arten und damit auch Eigentumsbeschränkungen für oben beschriebene Bereiche sind jedoch nicht Ziel der Vorschrift, vorausgesetzt die Flächen sind auf Grund ihres Zustands dem besiedelten Bereich zugehörig (Schumacher & Werk 2010).

Als „gebietseigen“ werden nach dem Leitfaden des BMU (2012) Pflanzen bzw. Sippen beschrieben, wenn sie in einem bestimmten Naturraum einheimisch sind, sich demnach dort über einen langen Zeitraum und über mehrere Generationen hinweg vermehrt haben. Dadurch können sie „[…] eine genetische Differenzierung gegenüber Populationen der gleichen Art in anderen Naturräumen […]“ (BMU 2012) aufweisen. Aus dieser Definition folgt, dass Saatgut aus einem bestimmten Naturraum nur als gebietseigen bezeichnet wird, wenn es diesem Naturraum wieder zugeordnet werden kann und in selbigem ausgebracht wird. Der Gewinnungsort gebietseigenen Saatguts soll demnach einen engen räumlichen Bezug zum Ausbringungsort haben (Schmidt & Krause 1997). Je enger dieser räumliche Bezug, desto besser können die naturschutzfachlichen Anforderungen der Erhaltung der genetischen Vielfalt gewährleistet werden (Prasse et al. 2010).

Die genannten Definitionen gelten sowohl für gebietseigenes Gehölzsaat- und Pflanzgut als auch für Gräser- und Kräutersaatgut. Durch den Bezug des Saatguts zum ursprünglichen Sammelort wird die Qualitätsstufe (Herkunftsqualität, z.B. Regiosaatgut) der geplanten endgültigen Vegetation vorgegeben (Prasse et al. 2010). Zur Förderung des Einsatzes gebietseigenen Gräser- und Kräutersaatgutes wurden Maßnahmen und Konzepte in der freien Natur entwickelt. Diese sollen im Folgenden erläutert werden.

3 Maßnahmen und Konzepte zur Etablierung von Regiosaatgut

Abweichend von den für Gehölz- und Pflanzgut entwickelten Herkunftsgebieten (vgl. Leyer & Werk 2014) wurden im Jahr 2008 bundeseinheitliche Abgrenzungen von Gebieten, in denen Gräser- und Kräutersaatgut als „gebietseigen“ angesehen wird, entwickelt. Hierfür wurden 22 Ursprungsgebiete (=Herkunftsregionen) unter Berücksichtigung klimatisch-standörtlicher Kriterien, die Einfluss auf die Verbreitung (das Areal bzw. Teilareal) und Artenzusammensetzung nehmen, für die Herkunftsqualität „Regiosaatgut“ in enger Absprache mit Fachexperten und Vertretern der Landesbehörden abgegrenzt (Abb. 1). Die entwickelten Ursprungsgebiete werden zunächst in acht Produktionsräume zusammengefasst (Tab. 1). In einem Produktionsraum dürfen alle Regiosaatgutmischungen der innerhalb des Produktionsraums liegenden Ursprungsgebiete angebaut werden. Die Sammelorte für das Ausgangsmaterial (Basissaatgut) werden jeweils einem dieser Gebiete zugeordnet.

Regiosaatgut soll spätestens nach der Übergangszeit im Jahr 2020 innerhalb eines bestimmten Ursprungsgebiets gewonnen und wieder in selbigem ausgebracht werden (Prasse et al. 2010).

Eine weitere Maßnahme im Zuge des Regiosaatgut- und Regiopflanzgutkonzeptes von Prasse et al. (2010) ist die Bereitstellung eines interaktiven Kartendienstes, dem „RegioSaatgut_Viewer“ ( http://www.regionalisierte-pflanzenproduktion.de/ ). Dieser soll die Zuordnung eines Einsatzgebietes zu einer bestimmten Herkunfts- bzw. Produktionsregion für die Nutzer erleichtern. Hier werden Nutzern u.a. Informationen über die Abgrenzungen der Herkunfts- bzw. Produktionsregionen bereitgestellt. Daneben wird unter der genannten Internetadresse ein sog. Artenfilter angeboten, welcher nach festgelegten Kriterien (Ausschlusskriterien, vgl. Prasse et al. 2010) ungeeignete Arten für eine bestimmte Herkunftsregion ausschließt (Negativliste) und eine entsprechende Positivliste erstellt. Die Arten der Positivliste können pauschal in der entsprechenden Herkunftsregion ausgebracht werden. Um die Standortgerechtigkeit der Arten zu wahren, sollten die Ausschreibungen oder Bestelllisten vor der Abfassung vom jeweiligen Maßnahmenträger bzw. dessen Beauftragten geprüft werden (Prasse 2012).

Andere Instrumente, die zu verstärktem Einsatz gebietseigenen Saatguts führen sollen, sind die sog. Spenderflächenkataster (SFK) und Fachinformationssysteme (FIS) verschiedener Bundesländer und Behörden. Die SFK führen registrierte und potenziell geeignete Sammelflächen für bestimmte Arten auf. Dadurch ermöglichen die Datenbanken eine schnelle, nutzerfreundliche Recherche und erleichtern den Planungs- und Umsetzungsprozess für die Anwender (Hefter et al. 2011).

Zusätzlich zu den SFK werden Fachinformationssysteme verschiedener Institutionen (z.B. vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit) angeboten. Die internetbasierten Datenbanken im Netz sollen Nutzer über alternative Begrünungsmethoden aufklären. Dies hat zum Ziel, Unsicherheiten der Anwender entgegenzuwirken, beispielsweise in Bezug auf anfallende Kosten, Erfolgskontrolle der Begrünung oder Gewinnung gebietseigenen Saatguts (Hefter et al. 2012).

Wie in Tab. 2 dargestellt, haben bislang nur vier Bundesländer Spenderflächenkataster ins Netz gestellt (Hefter et al. 2012).

Weiterhin wurden im Regiosaatgut- und Regiopflanzgutkonzept naturschutzfachliche Mindestanforderungen für den Herkunftsnachweis gebietseigenen Wildpflanzensaatguts entwickelt, um die Sammlung und anschließende Ausbringung gebietsfremden Saatguts in die freie Natur zu vermeiden und Fremdbestände in heimischen Populationen möglichst zu identifizieren bzw. auszuschließen. Die Identifizierung von Saatgut gebietsfremder Herkünfte durch genetische Marker ist bislang noch nicht möglich. Deshalb haben Prasse et al. (2010) Kriterien für die Auswahl geeigneter Sammelflächen, nachhaltige Sammelstrategien und Vorgaben für die Dokumentation des Gewinnungs- und Produktionsvorgangs erarbeitet. Neben der Herkunftsqualität kann insbesondere eine Zertifizierung die genetische Bandbreite, Keimfähigkeit, Reinheit und Fremdartenbesatz des Saatguts gewährleisten. Daher soll Saatgut von Erhaltungsmischungen nur in Umlauf gebracht werden, wenn es von einem anerkannten Zertifizierungsunternehmen geprüft worden ist (§ 5a Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV)). Diese Garantien sind notwendig, da es für Arten außerhalb des Artenverzeichnisses des Saatgutverkehrsgesetzes (SaatG) keine gesetzlichen Vorgaben gibt (Degenbeck 2010). Durch die Zertifizierung der Regiosaatgutmischungen soll eine lückenlose Dokumentation von der Spenderfläche über die Vermehrungsprozesse bis hin zum Ausbringungsstandort für gebietseigenes Saatgut erfolgen (Degenbeck 2010).

4 Vergleich bestehender Zertifizierungsmodelle

Zurzeit gibt es zwei Zertifizierungsmodelle für gebietseigene Saatgutmischungen: zum einen das Zertifikat „VWW-Regiosaaten®“, dessen Träger der Verband deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten e.V. (VWW 2013) ist und zum anderen „RegioZert®“, getragen vom Bund Deutscher Pflanzenzüchter e.V. (BDP 2012).

Im Vergleich beider Zertifizierungsmodelle lässt sich feststellen, dass es im Wesentlichen Gemeinsamkeiten und nur wenige inhaltliche Unterschiede zwischen den Regelwerken der Zertifikate gibt (Stand: 03.2012 bzw. 24.03.2013). Das ist ein großer Gewinn. Unterschiede der Regelwerke finden sich vor allem in den Erntebestimmungen. So wird vom VWW (2013) die Besammlung von mindestens 50 Individuen vorgeschrieben, wobei der Spenderbestand mehr als 100 Individuen aufweisen soll. Der BDP (2012) hingegen schreibt 5 bis 20 Beerntungsstandorte pro Art und Herkunftsregion vor. Dabei sollen mindestens 1000 Individuen besammelt werden (BDP 2012). Damit erfasst „RegioZert“®-Saatgut eine größere genetische Bandbreite bei der Sammlung von Basissaatgut als Saatgut mit dem Zertifikat „VWW-Regiosaaten®“.

Weitere Unterschiede beider Zertifikate betreffen die Artenzusammensetzung der Saatgutmischungen, die Zulassung der Einzelarten sowie die Etikettierung.

Mit „VWW-Regiosaaten®“ zertifizierte gebietseigene Saatgutmischungen dürfen bis zu 10 % nicht zertifizierte deutsche Wildpflanzenarten enthalten, es sei denn, es handelt sich dabei um invasive Neophyten. Die Neophyten sind im Regelwerk des VWW (2013) tabellarisch aufgeführt. „Nicht zertifizierte deutsche Wildpflanzenarten“ sind Arten, die ihren Zertifizierungsstatus verloren haben – also Arten, die z.B. über die vorgeschriebene Vermehrungshäufigkeit hinaus vermehrt worden sind (z.B. bis zur F6-Tochtergeneration) oder denen eine ordentliche Sammelgenehmigung fehlt, da sie aus alten Nachbaubeständen stammen. Der Auskunft eines Mitarbeiters des VWW zufolge sind solche Arten keine gebietsfremden Arten.

Des Weiteren ist die Beimischung bestimmter kurzlebiger Kulturarten in die Saatgutmischungen zur Gewährleistung einer raschen Begrünung und ingenieurbiologischen Funktion zulässig (VWW 2013). Dahingehend unterscheidet der VWW zwei Etikettierungen von Einzelsaaten und Saatgutmischungen. Zum einen wird das Saatgut mit dem Etikett „VWW-Regiosaaten®“ und zum anderen „VWW-Regiosaaten® mit Regionalnummer“ vermarktet. „VWW-Regiosaaten® mit Regionalnummer“ sind mit einer der 22 Regionalnummern der Herkunftsregionen gekennzeichnet, sofern keine der nicht zertifizierten deutschen Wildpflanzenarten darin enthalten sind. Arten, die nicht aus der genannten Region stammen, werden im Lieferschein aufgeführt. Im Vergleich dürfen Einzelsaaten und Saatgutmischungen, die mit „VWW-Regiosaaten®“ gekennzeichnet sind, bis zu 10 % dieser nicht zertifizierten deutschen Wildpflanzenarten enthalten. Grundsätzlich ist die Beimischung kurzlebiger Kulturarten sowohl für „VWW-Regiosaaten®“ als auch für „VWW-Regiosaaten® mit Regionalnummer“ zugelassen (VWW 2013).

Im Vergleich können die nach den Kriterien von „RegioZert®“ zugelassenen Saatgutmischungen auch Erhaltungsmischungen nach Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV) sein, d.h. sie können neben Wildpflanzenarten, also Arten, die nicht im Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz (SaatArtV) enthalten sind, auch Futterpflanzenarten (nach Nr. 1.2 SaatArtV) enthalten (§ 1 ErMiV). Durch die Zugabe von Futterpflanzenarten sind die in der ErMiV definierten Erhaltungsmischungen strenggenommen nicht mit „gebietseigenen“ Wildpflanzensaatgut-Mischungen gleichzusetzen, da es sich bei den Futterpflanzenarten um gezüchtete und nach den Mindestanforderungen des SaatG bzw. der Saatgutverordnung geprüfte Arten bzw. Sorten handelt (Remlinger 1993). Züchtungsvorlagen dieser Gräser bilden Wildgräser aus regionalen Wildsammlungen sowie in- und ausländische Sorten (Marzini 2004). Allerdings dürfen Erhaltungsmischungen nach § 6(1) ErMiV auch nicht mehr als 5 % an Futterpflanzenarten nach RL 66/401/EWG enthalten. Gemäß § 3 Abs. 2 Ziffer 4 der ErMiV sind Erhaltungsmischungen zu kennzeichnen.

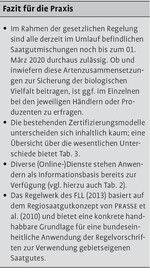

Letztlich können in Saatgutmischungen beider Zertifizierungen geringe Anteile gebietsfremder Arten enthalten sein. Während der Übergangszeit bis zum Jahr 2020 sind die Qualitätsanforderungen der Zertifikate für Regiosaatgut im Hinblick auf die Artenbeimischungen auch zulässig. Es ist davon auszugehen, dass spätestens bis zum 01. März 2020 die Regelwerke beider Zertifizierungen inhaltlich an die gesetzlichen Forderungen nach § 40(4) BNatSchG angepasst und dahingehend alle Spielräume für die Beimischung gebietsfremder Arten oder Kulturarten für den Einsatz in der freien Natur ausgeräumt werden (vgl. BDP 2012, VWW 2013).

Tab. 3 gibt eine zusammenfassendeÜbersicht über die wesentlichen Unterschiede der beiden Zertifikate.

5 Schlussfolgerung und künftige Anforderungen

Die genannten Informations- und Kartendienste, wie die SFK und FIS, sowie einheitliche Mindestanforderungen für den Herkunftsnachweis gebietseigenen Wildpflanzensaatguts stellen für Planer, Behörden und Ausführende wichtige Instrumente dar und sollen den vermehrten Einsatz gebietseigenen Saatguts fördern. Der Ausbau und die Weiterentwicklung dieser Instrumente für die Praxis sind noch nicht abgeschlossen. Es besteht weiterhin Forschungsbedarf.

Dabei ist auch die allgemeine Übersichtlichkeit für Verbraucher besonders im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Artenbeimischungen und Etikettierungen der bestehenden Zertifizierungen von Bedeutung. Dahingehend sind entsprechende Erläuterungen für die Handhabung des gebietseigenen Saatgutes und für die Zertifizierung in den Ländern als Verwaltungshinweise für Anwender wichtig. Der landes- bzw. bundesweite Ausbau der internetbasierten Datenbanken zum Artenfilter sowie der SFK und FIS kann diesbezüglich wertvoll sein.

Das vom FLL im Frühjahr 2014 veröffentlichte Regelwerk „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ soll Saatgutproduzenten und -händlern, Ausführenden, Behörden und insbesondere Planern als „[…] Hilfestellung bei der Auswahl von Begrünungsverfahren mit gebietseigenem Saatgut und der Erstellung von Ausschreibungen […]“dienen (FLL 2013). Es basiert auf den Ergebnisses des Projekts von Prasse et al. (2010). Themenschwerpunkt ist die Unterteilung gebietseigenen Saatguts in Regiosaatgut (Bezugsebene Ursprungsgebiet/Herkunftsregion) und naturraumtreues Saatgut (Bezugsebene Naturraum). Dieses Regelwerk muss generell Anwendung finden und administrativ eingeführt werden. Es sollte spätestens nach fünf Jahren einer qualifizierten Evaluation zugeführt werden.

Anwender der gegebenen Instrumente und des FLL-Regelwerks sind angehalten, diese u.a. als Informationsquellen zu nutzen und mit Hilfe praxisnaher Erfahrungen zur allgemeinen Optimierung der Konzepte und Methoden beizutragen. Denn nur durch ein lückenloses System kann das oberste Ziel des § 40(4) BNatSchG umgesetzt werden, nämlich die biologische Vielfalt durch den Einsatz gebietseigenen Saatguts auf Dauer zu sichern.

Literatur

Barsch, F. (2011): Rechtliche Aspekte der Verwendung von gebietseigenem Saatgut. Natur in NRW 36 (2), 10-11.

–, Heym, A., Nehring, S. (2012): Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze. BMU, Referat N I 3, Hrsg., Berlin.

BDP (2012): Qualitätssicherung bei Produktion und Inverkehrbringen von autochthonem Saatgut – „RegioZert“®. Konzept der BDP AG Regiosaatgut von März 2012.

Bleeker, W. (2011): Florenverfälschung durch gebietsfremdes Saatgut. Natur in NRW 36 (2), 12-14.

BNatSchG (2010): Bundesnaturschutzgesetz; Naturschutzrecht, Textausgabe mit Sachverzeichnis und Einführung von Dr. Stefan Lütkes. Deutscher Taschenbuch Verlag, 11. Aufl.

Czybulka, D., Fischer-Hüftle, P., Kratsch, D., Schumacher, A., Schumacher, J. (2011): Bundesnaturschutzgesetz. Kommentar. Kohlhammer, Stuttgart, 2. Aufl.

Degenbeck, M. (2010): Zertifizierung von Wildpflanzensaatgut – Chance für mehr Naturschutz im Landschaftsbau. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (3), 90-91.

ErMiV (2012): Erhaltungsmischungsverordnung; Verordnung über das Inverkehrbringen von Saatgut von Erhaltungsmischungen, vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2641). Geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 25. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2270).

Fischer-Hüftle, P., Herter, W., Kratsch, D., Schumacher, A., Schumacher, J. (2003): Bundesnaturschutzgesetz. Kommentar. Kohhammer, Stuttgart.

FLL (2013): Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut. Gelbdruck 2013.

Hefter, I., Baasch, A., Jünger, G. (2012): Spenderflächenkataster und Fachinformationssysteme. In: Praxishandbuch zur Samengewinnung und Renaturierung von artenreichem Grünland, Raumberg-Gumpenstein, 37-41.

–, Jünger, G., Baasch, A., Tischew, S. (2010): Gebietseigenes Wildpflanzensaatgut in Begrünungs- und Renaturierungsvorhaben fördern. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (11), 333-340.

Hiller, A., Hacker, E. (2001): Ingenieurbiologie und die Vermeidung von Florenverfälschungen – Lösungsansätze zur Entwicklung von Regiosaatgut. Mitteilungen der Gesellschaft für Ingenieurbiologie e.V. 18, 16-42.

Hubo, C., Jumpertz, E., Krott, M., Nockemann, L., Steinmann, A., Bräuer, I. (2007): Grundlagen für die Entwicklung einer nationalen Strategie gegen invasive gebietsfremde Arten. BfN-Skripten 213, Bonn-Bad Godesberg.

Kirmer, A., Tischew S. (2006): Handbuch naturnahe Begrünung von Rohböden. Teubner, Wiesbaden.

Leyer, F., Werk, K. (2014): Anforderungen an die Verwendung gebietseigener Gehölze. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (10).

Marzini, K. (2004): Naturschutzgesetz contra Saatgutverkehrsgesetz – eine unendliche Geschichte? Rasen-Turf-Gazon (4), 63-67.

Molder, F. (2000): Gefährdung und Möglichkeiten zur Erhaltung der Biodiversität bei landschaftsbaulichen und Biotopentwicklungsmaßnahmen. Rasen-Turf-Gazon (3), 41-46.

Ortner, D. (2004): Zur naturschutzrechtlichen Verpflichtung der Verwendung autochthonen Saat- und Pflanzguts bei der Straßenbegleitbegrünung. UFZ-Diskussionspapiere – Department Umwelt- und Planungsrecht, Halle/Leizig.

Prasse, R. (2012): Wichtige Hinweise zur Eignung von Arten als Regiosaatgut oder Regiopflanzgut. Internet: http://www.regionalisierte-pflanzenproduktion.de/artenfilter.html, letzter Zugriff am 16.03.2014.

–, Kunzmann, D., Schröder, R. (2010): Entwicklung und praktische Umsetzung naturschutzfachlicher Mindestanforderungen an einen Herkunftsnachweis für gebietseigenes Wildpflanzensaatgut krautiger Pflanzen. Abschlussbericht DBU-Projekt, Aktenzeichen der DBU: 23931.

Remlinger, W. (1993): „Wir brauchen naturschutzkonformes Saatgut.“ Rasen-Turf-Gazon 24 (1), 4-6.

Schmidt, P., Krause, A. (1997): Zur Abgrenzung von Herkunftsgebieten bei Baumschulgehölzen für die freie Landschaft. Natur und Landschaft 72 (2), 92-95.

Schumacher, J., Werk, K. (2010): Die Ausbringung gebietsfremder Pflanzen nach § 40 Abs.4 BNatSchG. Natur und Recht 32, 848f.

Seitz, B., Kowarik, I. (2003): Perspektiven für die Verwendung gebietseigener Gehölze. Neobiota (2), 3-26.

Thews, K. (2013): Problemstellung der Umsetzung des § 40(4) BNatSchG in Bezug auf das im GaLaBau verwendete Saatgut, seine Erzeugung, Produktion und Kontrolle. Unveröff. Bachelorarb., Hochschule Geisenheim University.

VWW (2013): VWW-Regelwerk zur Zertifizierung von „VWW-Regiosaaten®“ für gebietseigenes Saat- und Pflanzgut von Kräutern- und Gräsern vom 24.07.2013.

Anschriften der Verfasser(in): Katharina Thews (B. Eng.), Winkeler Straße 91, D-65366 Geisenheim, E-Mail k.thews90@gmx.de; Prof. Klaus Werk, Hochschule Geisenheim University, Studienbereich Landschaftsarchitektur, Von Lade Straße, D-65366 Geisenheim, E-Mail klaus.werk@t-online.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.