Sozial-ökonomische Untersuchungen im Biosphärenreservat Bliesgau

Abstracts

Biosphärenreservate gelten als Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung, in denen Mensch-Umwelt-Beziehungen im Mittelpunkt der Forschung stehen sollen. Bisher gibt es jedoch nur wenige Untersuchungen, die sich mit sozial-ökonomischen Fragestellungen beschäftigen. Am Beispiel des noch jungen saarländischen Biosphärenreservats Bliesgau zieht der Beitrag eine erste Bilanz über dessen Beurteilung durch die Bevölkerung und erste regionalökonomische Erfolge.

Die Ergebnisse einer quantitativen Bevölkerungsbefragung geben Auskunft über die Bekanntheit von Einrichtungen und Angeboten, die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung und die Wahrnehmung des Biosphärenreservats Bliesgau. Darüber hinaus werden Faktoren herausgestellt, die diese Aspekte beeinflussen. Zusätzlich konnten durch regionalökonomische Untersuchungen Stärken und Defizite aufgezeigt werden, die Informationen zur regionalen Wertschöpfung in der Region geben. Die Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe bildet eine wichtige Aufgabe im Biosphärenreservat Bliesgau.

Basierend auf diesen Ergebnissen konnten in der sozial-ökonomischen Forschung bereits zwei Jahre nach der Anerkennung des Schutzgebietes durch die UNESCO erste Grundlagen und Erkenntnisse für zukünftige Forschungen erarbeitet werden.

----------------------------

Social-economic Investigations in the Bliesgau Biosphere Reserve – First balance of the public acceptance and of benefits for the regional economy

Biosphere reserves are considered as model regions for sustainable development with the relations between humans and the environment representing the focal point of research. However, only a few studies dealing with socio-economic questions have been carried out so far. Using the example of the Bliesgau Biosphere Reserve in Saarland, Germany, this contribution gives a first summary of its acceptance by the local population and first profits for the regional economy.

The results of a quantitative survey provide information about the public awareness of facilities and offers, the disposition to actively participate and the perception of the Bliesgau Biosphere Reserve in the public. The main factors influencing these aspects are emphasized. Additionally the investigation of the regional economy has revealed its strengths and deficits and provides information about the added value in the region. The strengthening of regional economic cycles represents an important task in the Bliesgau Biosphere Reserve. Based on these results the socio-economic studies have provided the first basic principles and findings for future research as early as two years after the UNESCO designation.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Das Saarland hat im Mai 2009 die Anerkennung der „Biosphäre Bliesgau“ als UNESCO-Biosphärenreservat erhalten. Damit wurde das erste Biosphärenreservat im kleinsten Flächen-Bundesland Deutschlands ausgewiesen. Mit einer Bevölkerungsdichte von 310 Einwohnern/km² ist der Bliesgau insgesamt im Vergleich zu den anderen deutschen Biosphärenreservaten eher städtisch geprägt und ge-hört zu den Biosphärenreservaten mit der höchsten Bevölkerungsdichte (vgl. UNESCO 2012). So umfasst das Gebiet nicht nur naturnahen ländlichen Raum, sondern auch die altindustrielle Stadt St. Ingbert und suburbane Siedlungen. Landschaftlich geprägt wird das Gebiet durch wertvolle Streuobstbestände, verschiedene artenreiche Wiesen, ausgedehnte Buchenwälder und eine Auenlandschaft, die durch den Fluss Blies durchzogen wird. Auf den Muschelkalkböden findet sich nahezu die Hälfte der in Deutschland vorkommenden Orchideenarten (vgl. UNESCO 2012).

2 Hintergrund

Das „Man and the Biosphere Programme“ (MAB) der UNESCO verweist schon seit den frühen 1970er Jahren auf den Zusammenhang zwischen Mensch und Umwelt. Nachdem dieser weitgehend unberücksichtigt blieb und die Forschung in Biosphärenreservaten sich vor allem auf Aspekte des Naturschutzes und der Ökologie bezog, betont die Sevilla Strategie für Biosphärenreservate von 1995 erneut die Notwendigkeit, Wechselwirkungen zwischen Mensch und Biosphäre stärker als bisher in den Blickpunkt zu rücken und dabei auch umwelt- und sozialverträgliche Nutzungen zu betonen (vgl. UNESCO 1995; Lass & Reusswig 2002).

Biosphärenreservate gelten als Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung und können als Laboratorien gesehen werden, in denen sich Entwicklungen in Mensch-Umwelt-Beziehungen erforschen lassen. Mit der Stärkung dieser Beziehung bieten sie die Chance, neue Perspektiven regionaler Entwicklung aufzuzeigen. Eine sozio-ökonomisch ausgerichtete wissenschaftliche Forschung spielt dabei eine zentrale Rolle, vor allem auch, um eine Datenbasis aufzubauen. Mit einem sozialen Monitoring werden wichtige Grundlageninformationen geliefert und Entwicklungen und Trends in der Region sichtbar gemacht. Dieses kann dazu dienen, die Wirksamkeit von Managementzielen und instrumenten (vgl. Lass & Reusswig 2002) oder auch von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu überprüfen. Zum anderen ist es gerade vor dem Hintergrund häufiger Akzeptanzprobleme der Bevölkerung in Großschutzgebieten (vgl. Stoll 2000) wichtig, Wahrnehmungsweisen, Werte, Bedürfnisse und Gewohnheiten der regionalen Bevölkerung zu kennen, um so darauf eingehen und eine größtmögliche Zielgenauigkeit gewährleisten zu können.

Ein solches Monitoring, das über einen längeren Zeitraum Interdependenzen zwischen Natur und Gesellschaft untersucht und ökonomische, politische, kulturelle und sozial-psychologische Belange integriert, wurde bislang nur in wenigen Ansätzen verfolgt. Erst neuerdings wird in diesem Bereich besonders an der Universität Greifswald ein neuer Schwerpunkt gesetzt (vgl. Stoll-Kleemann et al. 2010, 2011; vgl. auch Nienaber & Lübke 2012).

Im Folgenden werden zunächst Teilergebnisse einer quantitativen Befragung im Biosphärenreservat Bliesgau vorgestellt. Anschließend folgen die qualitativen Resultate einer regionalökonomischen Untersuchungen. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für ein langfristiges Monitoring, das in mehrjährigen Abständen stattfinden soll.

Es handelt sich dabei um ein gemeinsames Forschungsprojekt der Arbeitsgruppe „Europäische Regionalstudien der Universität des Saarlandes“ und des Lehrgebiets Stadtsoziologie der TU Kaiserslautern mit dem Titel: „Bevölkerungsstrukturen, Umweltverhalten und regionalökonomische Aktivitäten“. In einer quantitativen und einer qualitativen Befragung sowie einer regionalökonomischen Untersuchung auf Grundlage von qualitativen Expertenbefragungen wurden Bevölkerungsstrukturen, Lebensstile, Lebensqualität, Umweltwahrnehmung und die ökonomische Situation untersucht. Gefördert wurde die Studie durch das Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes (2009 – 2012). Sie ist in Kooperation mit dem Biosphärenzweckverband Bliesgau entstanden.

3 Wahrnehmung der Biosphäre Bliesgau – Ergebnisse einer quantitativen Befragung

3.1 Methodisches Vorgehen und Stichprobenziehung

Quantitative Forschungsvorhaben mit explizit sozialwissenschaftlicher Zielsetzung sind in deutschen Biosphärenreservaten bislang selten. Seit dem Jahr 1999 wird im Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer jährlich ein sozial-ökonomisches Monitoring durchgeführt, mit den Schwerpunktthemen regionale Wirtschaft, Bevölkerungsentwicklung und -einstellungen (vgl. Nationalpark Wattenmeer Schleswig-Holstein 2011). Im Biosphärenreservat Rhön fand 2002 und 2010 eine repräsentative Befragung zur regionalen Akzeptanz und zu Einstellungen der Bevölkerung gegenüber dem Biosphärenreservat statt (vgl. Hansen 2004, 2011). Ebenfalls 2002 wurde im Nationalpark Jasmund auf Rügen eine Besucherbefragung zu Einstellungen zum Naturschutz durchgeführt. Dabei kamen auch Lebensstile als Analysekonzept zur Anwendung (vgl. Reusswig 2003).

Mit dem Ziel, eine Datengrundlage für ein fortlaufendes Monitoring im neu eingerichteten Biosphärenreservat Bliesgau zu schaffen, wurden nun im Sommer 2010 in einer standardisierten postalischen Befragung Daten zu Bevölkerungsstruktur, Lebensqualität und Umweltaspekten erhoben. Langfristig sollen so Stabilität und Wandel der ausgewählten Indikatoren festgestellt werden. Eine Besonderheit der Studie liegt in der systematischen Unterscheidung urbaner, suburbaner und ländlicher Siedlungstypen. Die nach Siedlungstypen differenzierte Analyse wurde ergänzt um eine ebenso gegliederte Vergleichsregion im Saarland. Neben der differenzierten Darstellung der Ergebnisse nach sozialstrukturellen und demographischen Merkmalen wurden auch Lebensstile erhoben und geprüft, ob Wahrnehmung und Umweltverhalten auch nach diesem Merkmal differenzieren.

Als Auswahlkriterien zur Bestimmung der Untersuchungsregionen dienten die Bevölkerungszahl und die Bevölkerungsdichte sowie die Zentralität, bestimmt durch die Entfernung zu den beiden nächsten Zentren, dem Oberzentrum Saarbrücken und zum Mittelzentrum Sankt Ingbert. Auf Basis amtlicher Daten zur Bevölkerung und in Abstimmung mit Experten aus dem Saarland wurden als Vergleichsregion die Stadt Neunkirchen sowie angrenzende suburbane und ländliche Orte ausgewählt.

Die Datengrundlage bildet eine geschichtete, repräsentative Zufallsauswahl auf Basis der Einwohnermelderegister in den ausgewählten Regionen im Bliesgau und in der Vergleichsregion um Neunkirchen. Der Umfang der Stichprobe wurde je nach Region in Abhängigkeit von der anteiligen Verteilung der Bevölkerung in Bezug auf die Grundgesamtheit der Region berechnet. In den ländlichen Regionen wurden Vollerhebungen durchgeführt (mit Geburtstagsregelung innerhalb der Haushalte). Insgesamt wurden 13086 Fragebögen verschickt, bei einem Rücklauf von 14 % ergibt sich daraus schließlich ein Datensatz von 1813 auswertbaren Fragebögen, 1047 aus der Biosphäre, 766 aus der Vergleichsregion. Schon dieser geringe Rücklauf weist darauf hin, dass die Stichprobe nicht als repräsentativ für die Bevölkerung im Bliesgau gelten kann.

Für die folgenden Analysen wurden ausschließlich die Daten aus der Biosphäre herangezogen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Darstellung zentraler Ergebnisse zur Wahrnehmung und Bewertung des Biosphärenreservats Bliesgau durch seine Bewohner.

3.2 Sozialstruktur der Befragten

Die Sozialstruktur der Befragten spiegelt das unterschiedliche Interesse der Bevölkerung an der Befragung wider. Das Durchschnittsalter der Antwortenden liegt mit 54 Jahren deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 43 Jahren. Zugleich lebt ein großer Teil in Familienhaushalten mit drei und mehr Personen, was auch auf die insgesamt ländliche Struktur und die vielen kleinen Orte in der Biosphäre zurückzuführen ist. Auch das Bildungsniveau der Antwortenden ist überdurchschnittlich hoch. Der Anteil der in der Biosphäre befragten Personen mit Fachabitur, Abitur oder einem höheren Bildungsabschluss liegt bei 45 %. Diese Verteilung gibt einen Hinweis darauf, welche Bevölkerungsgruppen am Thema Biosphäre besonders interessiert sind: Ältere, Familien und besser Gebildete.

3.3 Vertrautheit und Bekanntheit der Biosphäre

Nach der Anerkennung des Bliesgau als Biosphärenreservat im Jahr 2009 lassen sich nun erste Erfahrungen und Einstellungen der Bevölkerung messen. Was wissen die Menschen im Bliesgau über „ihre“ Biosphäre? Wie vertraut sind sie mit dem Begriff „Biosphärenreservat“, mit seinen Institutionen und Angeboten?

Der Name „Biosphärenreservat Bliesgau“ ist mit 96 % nahezu allen in der Biosphäre befragten Personen ein Begriff. Etwas weniger bekannt ist die zentrale Verwaltung des Biosphärenreservats Bliesgau, der Biosphärenzweckverband, ein Zusammenschluss örtlicher Gemeinden und des Saarlandes zur gemeinschaftlichen und eng verzahnten Zusammenarbeit. Der Zweckverband ist nur 65 % der Befragten vertraut. Noch unbekannter ist der 2001 mit dem Ziel der Förderung der Umsetzung einer Biosphärenregion gegründete Verein „Freunde der Biosphärenregion Bliesgau e.V.“ (seit 2009 „Biosphärenverein Bliesgau e.V.“). Er ist lediglich 35 % der Befragten ein Begriff. Nur 23 % der Befragten geben an, bereits an einer Veranstaltung des Zweckverbandes oder des Vereins teilgenommen zu haben.

Zur allgemeinen Bewusstseinsbildung zählt die Bereitstellung von Besucherinformationen sowie von Angeboten im Freizeit- und Bildungssektor. Informationsmaterialen, wie das Blatt „Aktuelles aus dem Biosphärenreservat“ und die Angebotsbroschüre „Willkommen im Biosphärenreservat Bliesgau“ kennen etwas mehr als ein Viertel der befragten Personen (26 % und 29 %), die Internetseite des Biosphärenreservats Bliesgau hingegen nur 20 %. Während die klassischen Informationsmaterialien offenbar weniger verbreitet sind, ist das jährlich stattfindende „Biosphärenfest“ beinah der Hälfte der Befragten ein Begriff, vor allem den 30- bis 60-Jährigen (54 %) und den unter 30-Jährigen (49 %), im Vergleich zu 36 % bei den über 60-Jährigen. Gerade mit dem Biosphärenfest werden demnach die jüngeren Bevölkerungsgruppen erreicht, die in der Befragung ansonsten durch weniger Interesse und weniger Wissen auffielen.

Die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und die bessere Vermarktung regionaler Produkte sind weitere wichtige Ziele in Biosphärenreservaten. Regionale Produkte stärken nicht nur die Identifikation mit der Region, sondern erfüllen auch eine ökonomische Funktion (UNESCO 1995). Einer deutlichen Mehrheit der Befragten im Bliesgau sind Produkte vertraut (78 %) und werden (zumindest gelegentlich) gekauft. Im Rahmen eines Regionalvermarktungsprojektes bietet das so genannte „Bliesgau-Regal“ (45 % Bekanntheitsgrad) verschiedene regionale Produkte an, zum Beispiel Bio-Honig, Apfelsaft und Bio-Käse. Die Regale sind in örtlichen Geschäften wie Lebensmittel- und Getränkemärkten, Bäckereien, Blumenläden oder Apotheken aufgestellt, wodurch kurze Wege zwischen Produzenten und Konsumenten ermöglicht werden.

Aus den genannten Fragen zu Bekanntheit, Institutionen und Angeboten der Biosphäre wurde ein Index gebildet (es handelt sich hier um einen additiven Index, gemessen wird die Anzahl bekannter Einrichtungen), der misst, wie viel die Befragten über die Biosphäre wissen. Mit Hilfe einer multivariaten linearen Regressionsanalyse wurden auf dieser Basis Determinanten herausgearbeitet, die Einfluss auf den Kenntnisstand zur Biosphäre Bliesgau haben (vgl. Tab. 1).

Mit einem R2 von 0,24 besitzt das Modell zur Kenntnis der Biosphäre eine sehr gute Erklärungskraft. Den größten signifikanten Einfluss der einzelnen Komponenten hat der Siedlungstyp. Den in den ländlichen Gemeinden wohnenden Befragten sind die meisten Einrichtungen bekannt. Darüber hinaus spielt aktives Engagement in Ehrenamt, Vereinen oder der regionalen Politik eine Rolle. Wer engagiert ist, ist auch besser über die Biosphäre und ihre Institutionen informiert. Frauen sind zudem besser informiert als Männer. Bemerkenswerterweise haben die sozialstrukturellen Variablen einen nur schwach signifikanten Einfluss. Jenseits der siedlungsstrukturellen Merkmale und des individuellen Engagements spielt auch der Lebensstil der Befragten eine Rolle: Die Lebensstilgruppen der „Hochkulturell und Sozialorientierten“ und die der „Überdurchschnittlich Aktiven“ fallen durch ein höheres Wissen und damit ein offenbar größeres Interesse an der Biosphäre auf. Bei der empirischen Umsetzung von Lebensstilen werden Freizeitaktivitäten und kulturelle Geschmacksrichtungen sowie übergeordnete Werthaltungen als Orientierungsrahmen für individuelles Verhalten als typenbildende Variablen in die Analysen einbezogen (vgl. Spellerberg 1996). Eine Befragte oder ein Befragter wird anhand seines spezifischen Profils von Antworten auf die gestellten Fragen in multivariaten statistischen Verfahren (Faktoren- und Clusteranalyse) einem Lebensstiltyp zugeordnet (vgl. Abschlussbericht der Studie, verfügbar unter http://www.saarland.de/88650.htm).

3.4 Bereitschaft zur Mitwirkung

Eine häufige Ursache für Akzeptanzprobleme in Großschutzgebieten sind Partizipationsdefizite (vgl. Stoll 2000; Kruse- Graumann 2004, 43). Durch den Einbezug der lokalen Bevölkerung sollen Akzeptanz und Motivation erhöht werden und die Bewohner der Biosphärenregionen sollen selbst zu Akteuren der Entwicklung ihrer Region werden. Das Engagement der Bevölkerung gilt als einer der Grundpfeiler der Weiterentwicklung von Biosphärenreservaten.

Knapp ein Viertel der befragten Personen haben bereits an einer Veranstaltung teilgenommen und sich auf diese Weise über die Biosphäre informiert. Die Bereitschaft, aktiv an der Entwicklung der Biosphäre mitzuwirken und sich auf unterschiedliche Weise einzubringen, ist insgesamt aber sehr gering. Für den Besuch von Informationsveranstaltungen ist noch die größte Bereitschaft festzustellen, 18 % der Befragten wären dazu sicher bereit. Andere Arten der Mitwirkungen, wie die Mitarbeit in einem Verein, der die Idee der Biosphäre unterstützt, die aktive Teilnahme an öffentlichen Diskussionen, das Einbringen und Durchsetzen eigener Ideen und Pläne oder das Spenden von Geld werden auf der anderen Seite von jeweils mehr als 60 % der Befragten abgelehnt. Die niedrigste Bereitschaft besteht für einen Arbeitseinsatz am Wochenende: 71 % der Befragten geben an, an einem solchen Einsatz sicher nicht teilnehmen zu wollen, dazu bereit wäre nur 4 %.

Aus den genannten Fragen wurde erneut ein additiver Index gebildet, der die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung und Weiterentwicklung der Biosphäre misst (vgl. Tab. 1). Mit einem R2 von 0,23 besitzt auch dieses Modell eine gute Erklärungskraft.

Einen zentralen Einflussfaktor stellt das regionale Engagement dar. Es wirkt sich positiv auf die Bereitschaft zur Mitwirkung aus, vor allem die politisch Aktiven, die bereits durch ein hohes Interesse an der Biosphäre aufgefallen sind, wären dazu bereit. Auch die Siedlungsdichte spielt eine Rolle. Je ländlicher die Befragten wohnen, desto stärker ist ihre Bereitschaft zur Partizipation. Auch geschlechtsspezifische Unterschiede lassen sich nachweisen: Während die Frauen besser über die Biosphäre informiert sind, weisen Männer eine höhere Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung auf. Insgesamt zeigt sich aber auch hier, dass der Einfluss der übrigen sozialstrukturellen Merkmale vergleichsweise gering ist. Es ist vielmehr die Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung der Biosphäre, die Differenzen erklärt. Aktive Mitwirkung können sich vor allem Personen vorstellen, die der Lebensstilgruppe der „Hochkulturell und Sozialorientierten“ und der „Überdurchschnittlich Aktiven“ angehören, nicht dazu bereit ist die Lebensstilgruppe der „Sozial Distanzierten“.

3.5 Wahrnehmung und Bewertung der Biosphäre

Die in der Akzeptanzforschung von Großschutzgebieten betonte Angst der Bevölkerung vor Einschränkungen der Handlungs- und Entscheidungsfreiheit durch die Einrichtung der Schutzzonen und der damit verbundenen Verordnungen und möglichen Verbote (vgl. Stoll 2000) legt die Vermutung nahe, dass sich dies auch in der Wahrnehmung der Biosphäre Bliesgau widerspiegelt.

In 17 Einzelfragen wurde die Wahrnehmung der Auswirkungen der Ausweisung des Biosphärenreservats erhoben (vgl. Abb. 2). Die Aussagen zur Biosphäre lassen sich den vier Kategorien „Natur- und Umweltschutz“, „Regionalentwicklung und -ökonomie“, „allgemeine sozioökonomische Entwicklung“ und „Vorbehalte“ zuordnen.

Insgesamt wird deutlich, dass es primär Naturschutzaspekte und regionalökonomische Verbesserungen sind, mit denen die Biosphäre in Verbindung gebracht wird. So denken 80 % der Befragten, dass das Biosphärenreservat Bliesgau hilft, die Natur in der Region zu schützen. Hohe Zustimmungswerte (78 %) erhält auch die Aussage „Das Biosphärenreservat Bliesgau wird sich positiv auf die Vermarktung von Produkten aus der Region auswirken“. Als Teil der Regionalökonomie spielt auch der Tourismus eine große Rolle: 64 % der Befragten sehen im Biosphärenreservat einen touristischen Anziehungspunkt.

Skepsis und Vorbehalte gegenüber der Biosphäre sind vergleichsweise selten, z.B. durch unklare Zielsetzungen und Informationsdefizite (22 %). Eine Einschränkung durch Verbote befürchten nur 14 %.

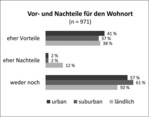

Eine tiefergehende multivariate Analyse (Faktorenanalyse und lineare Regression auf Basis eines additiven Indexes) zeigt, dass vor allem Männer Skeptiker sind und dass es gerade die ländliche und die politisch aktive Bevölkerung ist, die der Biosphäre mit Vorbehalten begegnet. Die Befragung hat auch deutlich gemacht, dass viele Bewohner hinsichtlich ihrer Einschätzung des neu eingerichteten Biosphärenreservats noch unentschieden sind (vgl. Abb. 3).

Bereits jetzt zeigt sich eine deutliche Tendenz dahingehend, dass die Vorteile gegenüber den Nachteilen überwiegen. Auffällig dabei ist, dass Nachteile vor allem in den ländlichen Regionen befürchtet werden (Einschränkungen durch Gesetze, Regeln und Verbote für die Land- und Forstwirtschaft; 12 Nennungen auf eine offene Frage). Die Vorteile, die mit der Einrichtung der Biosphäre in Verbindung gebracht werden, beziehen sich vor allem auf eine positive regionalökonomische Entwicklung, vornehmlich mehr Tourismus (91 Nennungen), eine bessere Vermarktung regionaler Produkte (44 Nennungen) und einen verbesserten Natur- und Umweltschutz (67 Nennungen).

4 Regionalökonomische Effekte

4.1 Qualitative Experteninterviews

Durch eine nachhaltige Wirtschaftsweise soll das Leben der Bevölkerung innerhalb eines Biosphärenreservates positiv verändert werden. Dabei sind alle Bereiche, die Naturschutz und Regionalentwicklung miteinander verbinden, zu betrachten – wie Land- und Forstwirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Tourismus, Kultur, Bildung und Umwelterziehung (vgl. Mose & Weixelbaumer 2002, 2f).

Es ist festzustellen, dass Schutzgebieten zugesprochen wird, vordergründig über den Tourismus und dessen vor- und nachgelagerte Effekte regionale ökonomische Impulse auszulösen und somit einen Beitrag zum regionalen Einkommen zu leisten (vgl. Hammer 2003: 13). Der Tourismussektor spielt für die regionalökonomische Wertschöpfung in Biosphärenreservaten eine wichtige Rolle, da die touristische Nutzung in Biosphärenreservaten nicht nur möglich, sondern auch erwünscht ist (vgl. Revermann & Petermann 2002, 40), vor allem weil er zur Stabilisierung einer ganzheitlichen regionalen Wirtschaftsentwicklung beitragen kann (vgl. Job et.al. 2009: 19). Einen weiteren wichtigen Bereich zur Entwicklung regionaler Wertschöpfungsketten und Wirtschaftskreisläufe stellt die Herstellung nachhaltig erzeugter, regionaler Produkte sowohl im landwirtschaftlichen als auch im handwerklichen Sektor sowie der Auf- und Ausbau von Vermarktungsstrategien für deren verbesserten Absatz dar. Der Aufbau eines regionalen Vermarktungssystems landwirtschaftlicher und handwerklicher Produkte bedingt einen erhöhten Verbleib der Wertschöpfung in der Region und trägt zur Stärkung von regional angepassten, umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftsweisen bei (vgl. NABU 2002, 2f).

Die Untersuchungen im Biosphärenreservat Bliesgau richteten sich auf die Bekanntheit und Akzeptanz regionalökonomischer Aktivitäten sowie regionalökonomischer Entwicklungen im Bereich Tourismus und Regionalvermarktung. Für die Studie wurden von Mitte Januar bis Mitte März 2011 insgesamt 18 qualitative Leitfadeninterviews mit Unternehmern (Logistik und regionale Produzenten) und Unternehmensförderern (Wirtschaftsförderung/IHK, Tourismus, Regionalmanagement sowie Vereinen und Verbänden) im Biosphärenreservat durchgeführt. Hierbei handelte es sich um Experteninterviews, da die Interviews mit Personen durchgeführt wurden, die über ein Spezialwissen zu einem besonderen Sachverhalt verfügen (Gläser & Laudel 2004: 10).

Anhand der qualitativen Interviews sollte ermittelt werden, wie Unternehmen und Unternehmensförderer die Möglichkeiten der regionalen Wertschöpfung im Biosphärenreservat Bliesgau beurteilen. Es sollte herausgestellt werden, ob bereits positive regionalwirtschaftliche Impulse (z.B. Tourismus, Gewerbe, Handwerk, Vermarktung regionaler Produkte) festzustellen waren. Die Fragen des Leitfadens wurden jeweils an den Gesprächspartner angepasst und leicht verändert, insgesamt jedoch auf eine Vergleichbarkeit der Aussagen geachtet. Die Interviews dauerten durchschnittlich 60 bis 90 Minuten, wurden nach Einwilligung der Gesprächspartner digital aufgezeichnet, vollständig transkribiert und mit dem Standardprogramm MAXqda als qualitative Inhaltsanalyse analysiert.

Die Interviews mit regionalen Produzenten und Unternehmensförderern zeigen, dass für die regionalwirtschaftliche Entwicklung im Biosphärenreservat Bliesgau knapp zwei Jahre nach der UNESCO-Anerkennung sowohl Stärken als auch Defizite wahrgenommen werden. Diese Beurteilungen der Gesprächspartner sollen nun näher betrachtet werden.

4.2 Stärken

Die Gespräche mit Unternehmensförderern und regionalen Produzenten ergeben, dass das Thema Regionalvermarktung bereits vor der UNESCO-Anerkennung einen wichtigen Stellenwert in der Region Bliesgau hatte. Dennoch wird deutlich, dass die Bemühungen, neue Produkte auf den Markt zu bringen, durch die Thematik Biosphärenreservat über Förderprogramme und Schwerpunktthemen intensiviert wurden. Es sei ein Prozess angestoßen worden, der einen Beitrag geleistet habe, die Menschen zu ermuntern, ihre Ideen und Konzepte umzusetzen:

„ […] Dann gab es diese Vereinsgründungen Bliesgau Obst, Bliesgau Genuss, die Bliesgau-Molkerei. Alle die sind ja entstanden aus dieser Idee heraus. Ich bin nicht sicher, ob die entstanden wären, ohne die Idee“ (Interview 5).

Der Erfolg der Vermarktung wird auf eine hohe Motivation einzelner regiona-ler Produzenten und „Zugpferde“ im Erzeugerbereich zurückgeführt, wie die Bliesgau-Molkerei, die Bliesgau-Ölmühle und Fruchtgetränke Gersheim (Bliesgau-Apfelsaft). Neben der Initiative „Bliesgau-Obst“ hätten durch die Gründung von „Bliesgau-Genuss“ als Eigentümer der Bliesgauregale ebenfalls Erzeuger in die Vermarktung eingebunden werden können, die keine Streuobstprodukte produzierten (z.B. Metzgereien – Einzelheiten zu Produkten, Erzeugern und Initiativen siehe Homepage des Biosphärenzweckverbandes: http://www.biosphaere-bliesgau.eu/index.php/de/partner/pro dukte). Dadurch habe die Produktpalette ausgeweitet werden und der wirtschaftliche Erfolg in den Vordergrund rücken können. Auch die Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit habe von der Initiative „Bliesgau-Genuss“ übernommen werden können.

Aus diesen Gründen werden die Stärken der regionalwirtschaftlichen Entwicklung bisher vor allem auf den Bereich der regionalen Produkte bezogen. Hier seien in den letzten Jahren bereits Erfolge messbar gewesen, denn zahlreiche Erzeuger hätten ihren Absatz deutlich steigern können. So habe z.B. Fruchtgetränke Gersheim 2009 eine Steigerung des Umsatzvolumens von über 30 % verzeichnen können. 2010 habe die Steigerung ebenfalls mehr als 30 % im Vergleich zum Vorjahr betragen. Auch die Verkaufszahlen des Bliesgauregals hätten eine sehr positive Entwicklung genommen. Die Bliesgau-Ölmühle habe 2010 einen Zuwachs der Verkaufszahlen des Bliesgauregals von fast 100 % erreichen können. Überwiegend ist festzustellen, dass die positiven Entwicklungen des Absatzes auf die UNESCO-Anerkennung zurückgeführt werden. So sei es vorteilhaft, dass die Angebote von der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen würden:

„Also, die Anerkennung hat sich schon ausgewirkt. Also, in dem Jahr hatte ich dann schon eine verstärkte Nachfrage, weil es plötzlich in aller Munde war. […] Das war schon positiv auch für die Vermarktung als solches“ (Interview 14).

Der Bereich der Regionalvermarktung kann auch zukünftig einen wichtigen Beitrag zur regionalwirtschaftlichen Entwicklung beitragen, da die Kapazitäten der regionalen Produkte nicht ausgeschöpft sind. Viele Produzenten sehen sich in der Lage, größere Mengen zu produzieren und ihr Sortiment zu erweitern. Häufig seien bereits neue Maschinen angeschafft worden (Milcherzeugung, Apfelsaftherstellung, Fleischproduktion), damit eine höhere Produktionsmenge erreicht werden könne. Die Bliesgau-Molkerei habe ihr Sortiment bereits um Joghurt und Quark erweitert, um eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. Ebenfalls habe das Angebot des Bliesgau-Apfelsaftes ausgedehnt werden können, so sei als ein erfolgreiches Produkt der Apfelsecco eingeführt worden. Zusätzlich sei der Apfel-Mango-Saft als Fair Trade Produkt in das Sortiment aufgenommen worden.

Ein besonderer Vorteil für die Regionalvermarktung wird in den qualitativ hochwertigen regionalen Produkten gesehen. Die Bildung der eigenen gemeinsamen Identität sei wichtig, damit ein erfolgreiches Außenmarketing betrieben und wirtschaftliche Effekte generiert werden könnten. Dieses gelinge durch Vorzeigeprojekte wie die Bliesgau-Molkerei, die Bliesgau-Ölmühle oder den Bliesgau-Hocker. Derartige Produkte würden zur touristischen Vermarktung des Biosphärenreservates eingesetzt und weckten so ein Interesse für die Region:

„Wir haben viele Rückfragen gehabt zu diesem Hocker. Der wird ja jetzt auch irgendwie produziert in größeren Mengen. Da merkt man, dass das also oft über Produkte geht. Die Leute wollen schon irgend so was Fassbares“ (Interview 2).

Insgesamt können die „kurzen Wege“ in der Region als weitere Stärke gesehen werden. Die Produzenten kennen sich untereinander und bekräftigen ein gutes Verhältnis. Überwiegend wird auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Biosphärenzweckverband, Institutionen und Ministerien hingewiesen. Hürden, z.B. bei formalen Fragen oder bei dem Thema Fördergelder, könnten schneller genommen werden, da oftmals persönliche Kontakte bestünden. Außerdem sei es ein Vorteil, dass Probleme z.B. zwischen den Bereichen Erzeugung und Vermarktung direkt angesprochen werden könnten.

4.3 Defizite

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung in der Vermarktung regionaler Produkte werden dennoch auch Defizite herausgestellt. So wird deutlich, dass in bestimmten Bereichen keine professionellen Strukturen vorzufinden sind, z.B. Defizite im Erzeugerbereich für Fruchtaufstriche und bei der Bliesgau-Kiste. Die Herstellung von Obstbränden solle professionell ausgebaut werden, um ein zusätzliches „Zugpferd“ vorweisen zu können. Hinzu komme, dass Fruchtgetränke Gersheim den Vertriebsbereich effektiver gestalten müsse, da über ein höheres Umsatzvolumen Kapazitäten geschaffen würden, die zur Verbesserung der Logistik genutzt werden könnten.

Auch die nicht stark ausgeprägte Zusammenarbeit zwischen regionalen Produzenten und der Gastronomie wird insgesamt als problematisch eingestuft. Die Anfragen seitens der Produzenten für eine Zusammenarbeit seien bisher meistens erfolglos geblieben. Die Entwicklungen würden für die Zukunft nicht positiv eingestuft, da das Bewusstsein für regionale Erzeugnisse und das Interesse an der Region überwiegend nicht ausreichend vorhanden seien:

„Wünschenswert ist eine stärkere Vernetzung zur Gastronomie. Dieses kann nicht von außen auferlegt werden, sondern sollte aus Überzeugung von alleine entstehen. Bisher gelingt die Kooperation nicht sehr gut“ (Interview 15).

Darüber hinaus wird es für wichtig erachtet, ein offizielles einheitliches Logo für die Produkte aus dem Biosphärenreservat einzuführen. Bisher würde häufig über ein eigenes Logo oder mit bekannten Biolabels wie Demeter und Bioland vermarktet. Hierbei solle auch die Gastronomie einbezogen werden. Betriebe, die eine festgelegte Anzahl von Produkten aus dem Biosphärenreservat im Sortiment hätten, sollten zertifiziert werden. Allgemein sei es sinnvoll, gemeinsame Kriterien als Standard für Produkte aus dem Biosphärenreservat festzulegen.

In der Vergangenheit habe es sich als schwierig erwiesen, die Bereiche Handwerk und Industrie in die Thematik Biosphärenreservat einzubinden. Bisher seien Potenziale kaum genutzt worden, die über Themen wie „Energieeffizienz“ und „Nachhaltigkeit“ entstehen könnten (Solarinitiative, Gebäudesanierung). Ansatzpunkte für eine Verknüpfung der Thematik mit Gewerbe und Industrie habe es bisher kaum gegeben. In der Region gebe es nur wenig große Industriebetriebe und diese hätten bereits häufig aus Gründen der Kosteneinsparung Maßnahmen z.B. zur Energieeffizienz umgesetzt. Zukünftig könne es durch das Biosphärenreservat zu einem Umdenken kommen, aber bisher sei eine direkte Verbindung nicht zu sehen:

„Nein, das würde ich jetzt nicht so sehen. Wenn ich die Leute, die ich vor Augen habe, die da in den Betrieben sind […], da hat die Biosphäre noch nie irgendwie, das hat sich noch nicht niedergeschlagen, zumindest nicht in diesen größeren Betrieben“ (Interview 3).

Auch für die touristische Entwicklung im Biosphärenreservat werden Defizite gesehen. Diese beziehen sich auf die Zuständigkeitsbereiche der touristischen Angebote. Es sei kein professionelles Management erkennbar, welches den Schwerpunkt auf die ökonomische Ausprägung lege. Die Messung der wirtschaftlichen Effekte im Bereich Tourismus müsse stärker in den Mittelpunkt rücken. Bisher sei wahrgenommen worden, dass die touristischen Anfragen stiegen, allerdings sollten Zuständigkeiten in diesem Bereich zugeordnet werden, damit Effekte konkret gemessen werden können:

„Also Effizienz im Sinne von Ergebnissen, auch gerade wirtschaftlichen, die wird es nur geben, wenn es eine klare Ordnung gibt für Aufgaben, also unternehmerisch strukturiert wird“ (Interview 1).

Hinzu komme, dass die touristischen Angebote bisher nicht ausreichend in bestehende Konzepte und Projekte umliegender Regionen eingebunden seien. Die Entwicklung gemeinsamer touristischer Produkte mit den angrenzenden Naturpark-Regionen Pfälzer Wald und Nordvogesen müsse zukünftig stärker umgesetzt werden. An bestehende Ideen, wie z.B. die Verbindung von Premiumwanderwegen und Fernwanderwegen, solle angeknüpft werden.

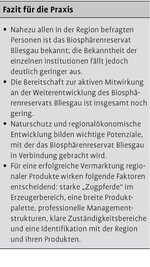

5 Schlussfolgerungen

Die als Baseline-Studie angelegten Befragungen bilden die Grundlage für ein fortlaufendes soziales Monitoring im Biosphärenreservat Bliesgau, um Veränderungen sichtbar zu machen. Die Tatsache, dass die Potenziale der Biosphäre nicht nur im Naturschutz, sondern vor allem auch in der Verbesserung regionalökonomischer Entwicklungen gesehen werden, definiert einen Schwerpunkt zukünftiger Managementziele.

Die vorliegenden Ergebnisse der quantitativen Befragung zeigen, dass die Biosphäre den Befragten größtenteils bereits bekannt ist, die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung an ihrer Weiterentwicklung ist jedoch gering. Entgegen befürchteter Akzeptanzprobleme wird das Biosphärenreservat Bliesgau jedoch überraschend positiv wahrgenommen und vor allem mit Verbesserungen im Naturschutz und der regionalökonomischen Entwicklungen assoziiert. Einen Einfluss auf die Wahrnehmung, die Partizipationsbereitschaft und die Bewertung haben besonders der Wohnort in der Stadt oder auf dem Land und das persönliche Engagement. Gerade auf dem Land ist die Biosphäre deutlich präsenter als in den urbanen und suburbanen Regionen. Auch geschlechtsspezifische Unterschiede sind nachzuweisen: Frauen zeigen sich insgesamt besser informiert als Männer. Auf der anderen Seite sind Männer jedoch eher bereit, aktiv in der Biosphäre mitzuwirken. Die übrigen sozialstrukturellen Merkmale der Befragten spielen dagegen eine nur untergeordnete Rolle.

Anhand der regionalökonomischen Untersuchungen im Biosphärenreservat Bliesgau können sowohl Stärken als auch Schwächen der regionalökonomischen Entwicklung aufgezeigt werden. Besonders im Bereich der Vermarktung regionaler Produkte werden große Chancen für die Regionalwirtschaft gesehen. Es konnten bereits erfolgreiche Initiativen gebildet werden, die gemeinsam mit „Zugpferden“ im Erzeugerbereich zu einer positiven Entwicklung beitragen. Der wirtschaftliche Erfolg lässt sich durch steigende Absatzzahlen der Produkte messen und wird auf die UNESCO-Anerkennung zurückgeführt. Da die Kapazitäten der Herstellung der qualitativ hochwertigen Produkte bisher nicht ausgeschöpft sind, sollte dem Aufbau professioneller Managementstrukturen zukünftig eine wichtige Bedeutung zukommen. Auch im Bereich Tourismus empfiehlt es sich, die Zuständigkeitsbereiche der Angebote stärker zu koordinieren, damit wirtschaftliche Effekte gemessen werden können.

Literatur

Gläser, J., Laudel, G. (2004): Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen. UTB, Wiesbaden.

Hammer, T. (2003): Großschutzgebiete neu interpretiert als Instrumente nachhaltiger Regionalentwicklung. In: Hammer, T., Hrsg., Großschutzgebiete – Instrumente nachhaltiger Entwicklung, Ökom, München, 9-34.

Hansen, J. (2004): Regionale Akzeptanz und Einstellungen. Befunde und Konzept einer Repräsentativbefragung im Biosphärenreservat Rhön. In: Beiträge Region und Nachhaltigkeit 1, 83-88.

–(2011): Biosphärenreservat Rhön. Repräsentativbefragung durchgeführt von TNS Infratest im November/Dezember 2010. Unveröff. Mskr., 92 S.

Job, H., Woltering, M., Harrer, B. (2009): Regionalökonomische Effekte des Tourismus in deutschen Nationalparken. Naturschutz und Biologische Vielfalt 76.

Kruse-Graumann, L. (2004): Menschen und Kulturen in Biosphärenreservaten. In: Deutsches MAB-Nationalkomitee, Hrsg., Voller Leben, UNESCO-Biosphärenreservate – Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung, Springer, Berlin/Heidelberg, 42-52.

Lass, W., Reusswig, F. (2002): Social Monitoring. Meaning and Methods for Integrated Management of Biosphere Reserves. UNESCO Man and Biosphere Program, Biosphere Reserve Integrated Monitoring (BRIM-Report No. 1), Paris.

Mose, I., Weixlbaumer, N. (Hrsg., 2002): Naturschutz: Großschutzgebiete und Regionalentwicklung. Academia, St. Augustin.

Nationalpark Wattenmeer Schleswig-Holstein (2011): SÖM-Bericht 2011. Sozio-ökonomisches Monitoring (SÖM Watt) in der Nationalpark-Region. http://www.nationalpark-wattenmeer.de/sites/default/files/media/pdf/soem-watt-bericht-2011.pdf

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.