Kritische Anmerkungen zum niedersächsischen Bewertungsverfahren für Vogelbrutgebiete

Abstracts

Zur Bewertung von Vogelbrutgebieten kommt in Niedersachsen seit mittlerweile fast 20 Jahren ein von Behm & Krüger (2013) aktualisiertes Verfahren zum Einsatz. Dabei wird auf die Häufigkeit von Rote-Liste-Arten abgestellt. Wenig Beachtung fanden bisher verschiedene naturschutzfachlich nicht nachvollziehbare Unstimmigkeiten, die zu Brüchen in der Bewertung führen und einen erheblichen Spielraum für Manipulationen schaffen.

Mit solchen kritischen Punkten setzt sich der vorliegende Beitrag auseinander und veranschaulicht die Effekte anhand von Beispielen. So erscheint es nicht nachvollziehbar, dass der Wert des Brutpaares einer gefährdeten Vogelart umso geringer sein soll, je häufiger sie in einem Gebiet ist. Das Bewertungssystem mit seiner spezifischen Berücksichtigung der verschiedenen Roten Listen hat zur Folge, dass bereits einzelne zusätzliche Brutpaare unterer Gefährdungskategorien zum Überspringen mehrerer Wertstufen führen können.

Insgesamt eröffnet das Bewertungsverfahren in Verbindung mit Spielräumen bei der Abgrenzung der zu bewertenden Flächen erhebliche Möglichkeiten für Manipulationen, die anhand eines konkreten Falles veranschaulicht werden. Durch eine konsequente Beachtung einiger Randbedingungen lassen sich die Schwächen des Bewertungsverfahrens lediglich eingrenzen, wie abschließend beleuchtet wird.

Critical comments on the evaluation method for bird breeding areas in Lower Saxony – Proposals to diminish the weak points

For nearly 20 years breeding areas for birds have been evaluated in Lower Saxony using a method which was updated by Behm & Krüger (2013). The approach mainly takes into account the frequency of Red List species. Different inconsistencies, which are incomprehensible from a nature conservation point of view, lead to breaks of the evaluation and give scope to manipulations, but so far they have found little consideration.

The paper presented deals with these deficits and illustrates their effects using concrete examples. For example it seems inexplicable that the value of the breeding pair of an endangered bird species is assessed lower if the species is more frequent in an area. The evaluation system with its specific consideration of different Red Lists leads to the fact that already a few additional breeding pairs of lower categories of endangerment can cause the skipping of several values.

Overall, the evaluation method gives a significant scope for manipulation, particularly in combination with a wide leeway in delineating the sites to be evaluated. This has been illustrated by a concrete example. The systematic consideration of several boundary conditions only helps to narrow down the weaknesses of the evaluation method.

- Veröffentlicht am

1 Vorbemerkung

In dieser Zeitschrift wurde vor eineinhalb Jahren ein Vorschlag für ein Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten vorgestellt (Schreiber 2015). Den aufmerksamen Leser mag überrascht haben, dass darin kein Vergleich mit dem in Niedersachsen etablierten Bewertungsverfahren von Behm & Krüger (2013) erfolgte. Tatsächlich war die Beobachtung, dass das niedersächsische Verfahren eine Reihe von Ungereimtheiten enthält, die zu Brüchen in der Bewertung führen, Auslöser für die Entwicklung des eigenen Vorschlags. Da nach einer Kontaktaufnahme mit den Autoren eine Zeitlang in Aussicht stand, das niedersächsische Bewertungsverfahren zusammen weiter zu entwickeln, wurde die Kritik daran erst einmal zurückgestellt. Zu einer gemeinsamen Überarbeitung ist es dann aber leider doch nicht gekommen.

Da das Verfahren nach Behm & Krüger (2013) weiterhin eingesetzt wird, sollen die bisher ausgemachten Schwachpunkte dargestellt werden, zumal sich ihnen – wenn auch in Grenzen – gegensteuern lässt.

2 Kurzvorstellung des niedersächsischen Bewertungsverfahrens

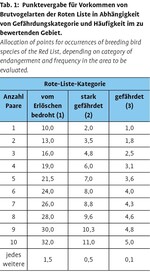

Die Bewertung von Brutvogellebensräumen in Niedersachsen nach Behm & Krüger (2013) stützt sich auf das Vorkommen von Rote-Liste-Arten. Deren Bestände werden ermittelt und hierfür in Abhängigkeit vom Gefährdungsgrad nach Tab.1Punkte vergeben und anschließend aufaddiert.

Da die Zahl der Brutpaare mit der Größe des Untersuchungsgebiets automatisch zunimmt, wird der aufaddierte Wert auf 1 km2 normiert, sobald das zu bewertende Gebiet diese Flächengröße überschreitet. Die Anwendung des Bewertungsverfahrens ist auf Flächengrößen zwischen 80 und 200 ha beschränkt. Anhand vorgegebener Schwellenwerte erfolgt die Einstufung als lokal (4 Punkte), regional (9 Punkte), landesweit (16 Punkte) oder national bedeutsam (25 Punkte).

Die Punkte werden parallel für die bundesweite Rote Liste (derzeit: Grüneberg et al. 2016), die landesweite Liste und die regionalen Listen (derzeit: Krüger & Nipkow 2015) ermittelt. Eine Einstufung als national bedeutsam ist nur zulässig, wenn ein Gebiet aufgrund seiner Brutbestände und deren Einstufung in der bundesdeutschen Roten Liste mindestens 25 Punkte erreicht. Landesweite Bedeutung ergibt sich bei 16 oder mehr Punkten nach der niedersächsischen Roten Liste. Lokale bzw. regionale Bedeutung werden nur dann erreicht, wenn für ein Gebiet mehr als vier bzw. mehr als neun Punkte anhand der Roten Liste für die jeweilige Rote-Liste-Region zusammenkommen. Parallel dazu werden Großvogellebensräume bewertet. Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf Behm & Krüger (2013) verwiesen.

3 Schwachpunkte des niedersächsischen Verfahrens

Das niedersächsische Bewertungsverfahren weist eine Reihe von Schwachpunkten auf, die bisher kaum thematisiert wurden. Sie eröffnen der Planungspraxis aber einen erheblichen „Gestaltungsspielraum“ und sind an etlichen Stellen naturschutzfachlich nicht plausibel, wie nachfolgend gezeigt werden soll.

3.1 Abnehmender Wert mit zunehmender Bestandsgröße

Es ist naturschutzfachlich nicht überzeugend, dass der Wert des einzelnen Brutpaares einer Art mit steigender Revierzahl abnimmt: Brütet in einem Gebiet ein Paar der Feldlerche (Alauda arvensis), geht dieses mit einem Punkt in die Bewertung ein. Brüten hingegen 10 Paare, so kommen jedem einzelnen Paar nur noch 0,5 Punkte zu. Liegt die Zahl noch höher, sinkt der Wert des einzelnen Revieres noch weiter auf nur noch 0,1 Punkte ab. Naturschutzfachlich müsste es dagegen eher umgekehrt sein: Zehn und mehr Brutpaare deuten auf einen stabilen Bestand hin, der in populationsbiologischer Hinsicht auch über längere Zeit eine Überlebenschance haben könnte, während man dies für die „letzten Mohikaner“ keineswegs prognostizieren kann. Liegt ein „Arche-Noah-Gebiet“ mit zehn Einzelpaaren verschiedener gefährdeter Arten auf 1 km2 Fläche vor, so ergibt dies die Einstufung als „regional bedeutsam“ (10 Punkte), kommen stattdessen in einem gleich großen Gebiet 10 Brutpaare nur einer gefährdeten Art vor, bleibt es bei lokaler Bedeutung (5 Punkte). Wenn die Autoren lediglich sicherstellen wollten, „dass auch geringe Bestände gefährdeter Arten angemessen in die Bewertung Eingang finden“ (Behm & Krüger 2013: 58), dann sind sie mit ihrem Ansatz weit über das Ziel hinausgeschossen.

3.2 Alleiniges Einstufungsmerkmal „Rote Liste-Status“

Eine Asymmetrie kommt dadurch in die Bewertung, dass die einzelnen Arten neben der Zahl der Brutpaare allein mit ihrem Status in der Roten Liste Eingang finden: Wegen des gleichen Gefährdungsstatus‘ in der niedersächsischen Roten Liste fließt jedes der 140000 niedersächsischen Reviere der flächendeckend verbreiteten Feldlerche mit dem gleichen Gewicht in die Bewertung eines Einzelgebietes ein wie eines der 700 Paare des Baumfalken (Falco subbuteo) oder der 500 Brutpaare des Wespenbussards (Pernis apivorus; Krüger et al. 2014). Verteilt man die 140000 Brutpaare der Feldlerche mit einer Siedlungsdichte von 6 Revieren/km2, dann sind 23333 je 1 km2 große Flächen allein aufgrund des Vorkommens der Feldlerche als „lokal bedeutsam“ zu bewerten, denn der Schwellenwert von vier Punkten wird erreicht. Trotz gleicher Gefährdung trägt der Baumfalke dagegen nur einen Punkt für lediglich 700 Raster bei. Trotz des starken Bestandsrückgangs der Feldlerche in den vergangenen Jahren ist eine solche Schieflage in einem auf den Gesamtbestand eines Gebiets angelegten Bewertungsschema nicht haltbar.

Diskussionsbedürftig erscheint ferner der Umgang mit Arten der Kategorie „R“ („extrem selten“). Nach den Vorgaben von Behm & Krüger (2013) sollen deren Brutgebiete direkt als „regional bedeutsam“ eingestuft werden. Unklar bleibt, ob dies unabhängig von der Zahl der Brutpaare gilt (z.B. für die koloniebrütenden Bienenfresser Merops apiaster) oder ob ebenfalls eine Staffelung der Punkte erfolgt, wie in Tab. 1 beschrieben. Nicht beschrieben ist ferner, mit welchem Punktwert diese Arten in die Bewertung eingehen, wenn im betreffenden Gebiet zusätzlich weitere Arten der Roten Liste auftreten. Ungeachtet dieser Unklarheiten folgt daraus im Extremfall, dass Einzelvorkommen von Pfeifente (Anas penelope) oder Bienenfresser solchen von Alpenstrandläufer (Calidris alpina) oder Rohrdommel (Botaurus stellaris; beide in Niedersachsen „vom Aussterben bedroht“) gleichgestellt würden, denn auch letztere erreichen mit einem Brutpaar (10 Punkte) lediglich regionale Bedeutung. Naturschutzfachlich ist es fragwürdig, wenn Arten, die regional selten sind, weil hier die natürliche Arealgrenze verläuft, das gleiche Gewicht erhalten wie solche, die in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet vom Aussterben bedroht sind.

Ebenso diskussionsbedürftig erscheint der Ansatz, Brut- und Nahrungshabitate ausgewählter Brutvogelarten automatisch als landesweit oder national bedeutsam einzustufen. Hier offenbart das Bewertungssystem weitere Brüche, wie sich am Beispiel der beiden besonders gefährdeten „grauen“ Weihen verdeutlichen lässt: Während die Wiesenweihe (Circus pygargus) national und landesweit lediglich als „stark gefährdet“ eingestuft wird, einem Brutpaar also eigentlich lediglich 2 Punkte im Bewertungsschema zukommen würden und mindestens drei Brutpaare in einem 100ha großen Gebiet brüten müssten, um wenigstens die Einstufung als lokal bedeutsam zu erlangen, reicht die regelmäßige Nahrungssuche eines Brutpaares aus, um eine Fläche als national bedeutsam einzustufen.

Um den Wertungswiderspruch noch weiter zuzuspitzen: Würde der gesamte niedersächsische Kornweihenbestand (Circus cyaneus; „vom Aussterben bedroht“) von 7 Brutpaaren (2014) auf einer Fläche von 120ha brüten, so würde nach dem Bewertungsschema die nationale Bedeutung nicht erreicht! Während Schwarzstorch (Ciconia nigra) und Rotmilan (Milvus milvus) nach der bundesdeutschen Roten Liste in keine Bewertungskategorie fallen und ein einzelnes Brutpaar aufgrund der landesweiten Roten Liste lediglich 2 Punkte erbringt, erhalten Nahrungsflächen dieser Art in Niedersachsen unmittelbar die Einstufung als „landesweit bedeutsam“, wofür sonst 16 Punkte zusammenkommen müssen. Dass für einige der hier beispielhaft aufgeführten Vogelarten ausdrücklich eine Sonderregelung formuliert ist (Behm & Krüger 2013, Tab. 4, S. 60), hebt die Widersprüchlichkeit nicht auf, im Gegenteil: Während danach bei einem Vorkommen der beiden Weihenarten automatisch die Wertigkeit „nationale Bedeutung“ gelten soll, ist dies für 13 andere vom Aussterben bedrohte Vogelarten nicht der Fall.

3.3 Zu berücksichtigende Rote Liste

Naturschutzfachlich ebenso wenig sinnvoll erscheint der Ansatz, wonach die verschiedenen Wertstufen nur dann erreicht werden können, wenn sich die notwendige Punktezahl nach der entsprechenden Roten Liste errechnet. Da die Gefährdungseinstufungen für die nationale, landesweite und regionale Ebene unterschiedlich ausfallen, können daraus nämlich unsystematische und große Bewertungssprünge resultieren, wie das nachfolgende Beispiel verdeutlicht (bei den Beispielen wurden die jeweils aktuellen Roten Listen: Krüger & Nipkow 2015 und Grüneberg et al. 2016 zugrunde gelegt).

In einem Gebiet der Standardgröße von 1 km2 brüten je drei Paare des Großen Brachvogels (Numenius arquata) und des Kiebitz (Vanellus vanellus) und sechs Paare der Feldlerche. In der Summe werden nach der bundesdeutschen Roten Liste 24,8 Punkte erreicht und damit die Einstufung als „national bedeutsam“ verfehlt (erforderlich: 25 Punkte). Der Punktewert nach der landesweiten bzw. der regionalen Roten Liste ergibt lediglich 11,3 Punkte, weshalb für dieses Gebiet die Einordnung „regional bedeutsam“ zu wählen ist. Wäre der Feldlerchenbestand um nur ein einziges Paar höher, würde sich die Einstufung anhand der regionalen und landesweiten Liste nur wenig von 11,3 auf 11,6 erhöhen und weiter im unteren Bereich regionaler Bedeutung verharren. Die Wertermittlung nach der nationalen Roten Liste führt jedoch zum Sprung über die 25 Punkte, weshalb das Gebiet als „national bedeutsam“ einzustufen ist.

Obwohl den Autoren diese Schwäche bewusst zu sein scheint (S. 66: „auffällige Unterschiede bei den Punktwerten auf nationaler und landesweiter Ebene“), bieten sie keine Lösung an. Hier wäre zu berücksichtigen gewesen, dass ein Bewertungsverfahren auch außerhalb von Wohlfühldiskussionen in Vogelschutz- und Ornithologenkreisen einer kritischen Würdigung Stand halten muss, wie z.B. bei der Vorgabe des niedersächsischen Landesraumordnungsprogramms, landesweit und national wertvolle Vogellebensräume zu sichern (LROP 2012: 17). Das dürfte angesichts der beschriebenen Mängel schwerfallen.

3.4 Gebietsgröße und Grenzen

Selbstverständlich ist es unverzichtbar, bei der Wertigkeit eines Vogelbrutgebiets die Flächengröße zu berücksichtigen. Denn andernfalls wäre die Einstufung durch Erweiterung oder Einengung von Grenzen beliebig manipulierbar (s. Beispiel unter 3.6). Kritisch zu bewerten ist jedoch der Umstand, dass die Regeln zur Festlegung der Grenzen in unnötiger Weise unscharf bleiben. Da gerade Gebietsgrenzen immer wieder Gegenstand von Diskussionen sind, besteht hier Bedarf an einer Nachschärfung.

3.5 Gegenseitig verstärkende Effekte

Die einzelnen Schwächen des Bewertungsverfahrens nach Behm & Krüger (2013) haben eine sich gegenseitig verstärkende Wirkung. Denn der abnehmende Wert der einzelnen Brutpaare mit ihrer zunehmenden Zahl wird verstärkt durch die Normierung auf einen Quadratkilometer. Ebenfalls verstärkend wirkt der Effekt, den die vorgeschriebene Verwendung der verschiedenen Roten Listen mit sich bringt. Dies soll wiederum mit Beispielen verdeutlicht werden.

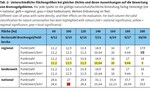

In einem Gebiet treten als gefährdete Vogelarten der Große Brachvogel in einer Dichte von 1 Brutpaar/20 ha und die Feldlerche in einer Dichte von 3 Brutpaaren/ 20 ha auf. Je nach Größe der abgegrenzten Teilgebiete kommt man zu einer ganz unterschiedlichen Einstufung der Fläche, wie die Gegenüberstellung in Tab. 2 zeigt. Die beiden oberen Zeilen in den Spalten geben die Flächengröße (ha) und die entsprechenden Revierzahlen für den Großen Brachvogel und die Feldlerche an. Darunter sind jeweils die Zahl der Punkte (oberer Wert) für die lokale, regionale, landesweite und bundesweite Rote Liste und die nach Korrektur durch die Flächengröße verbleibende Punktezahl (unterer Wert) angegeben.

Trotz gleichbleibender Dichte ist die naturschutzfachliche Wertigkeit von der Flächengröße abhängig: Eine Fläche von 100ha führt zu einer Einstufung als „national bedeutsam“, alle anderen Flächengrößen erreichen lediglich den Schwellenwert „regionale Bedeutung“. Würde ein einziges Feldlerchenrevier auf der 200-ha-Fläche fehlen (in Tab. 2 obere Hälfte in Zeile „regional“), fiele das Gebiet bei diesem Zuschnitt sogar auf die Stufe lokaler Bedeutung zurück, während ein Fehlpaar auf die Bewertung der 100-ha-Fläche keinen Einfluss hätte.

Ein anderes Beispiel zeigt einen ähnlichen Effekt: Eine 100ha große Fläche mit einem Brutbestand von 6 Brutpaaren der Feldlerche erreicht lokale Bedeutung (4 Punkte). Ein doppelt so großes Gebiet mit einem Brutbestand von 39 Brutpaaren der Art dagegen bleibt darunter (3,95 Punkte). Der naturschutzfachliche Wert wird damit auf den Kopf gestellt, denn der Bestand in dem größeren Gebiet ist nicht nur 6,6-mal so groß, sondern erreicht auch die 3,3-fache Dichte. Für die Sicherung der Art ist das größere Gebiet also deutlich wertvoller. Anders als die Autoren selber meinen (Behm & Krüger 2013: 58), kann also nicht einmal in der Flächenspanne von 80 bis 200ha von vergleichbaren Ergebnissen ausgegangen werden.

3.6 Manipulations- und Fehlermöglichkeiten in der Praxis

Wem diese Überlegungen reichlich spitzfindig und zu konstruiert erscheinen, sollte die projektgeneigte „Kreativität“ oder einfach nur die Fehlerquote durch mangelnde Sorgfalt nicht unterschätzen, die bei der Anwendung der Kriterien in der planerischen Praxis auftreten und damit angreifbare Ergebnisse liefern.

Regelmäßig wird missachtet, dass die Anwendung des Bewertungsschemas lediglich für Gebietsgrenzen zwischen 80 und 200 ha zulässig ist. Wie jedoch gezeigt wurde, hat die Festlegung der Gebietsgröße einen erheblichen Einfluss auf die Bewertung. Von diesem Fehler ist auch die Staatliche Vogelschutzwarte des Landes Niedersachsen nicht frei: Betrachtet man die Flächengröße der von ihr abgegrenzten, teilweise bewerteten und im Internet abrufbaren Brutvogelteilgebiete, so finden sich insgesamt 8072 (digitaler Datensatz vom August 2016, Download unter: http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Download _OE/Naturschutz/Brutvoegel_2010.zip). Klammert man für die weitere Betrachtung einmal solche aus, die kleiner als 5ha und/oder als „Großvogellebensraum“ klassifiziert sind, weil hier offensichtlich eher punktförmige Objekte bewertet werden sollten bzw. Sonderwertungen erfolgt sind (siehe obige Diskussion zu Korn- und Wiesenweihe), verbleiben 5796 abgegrenzte Brutvogelgebiete. Hiervon halten 55,6 % die vorgegebenen Flächengrößen nicht ein, sind also kleiner als 80 ha oder größer als 200 ha (Maximum: 2554 ha). Wenn Bewertungen aber bereits innerhalb der zulässigen Spanne erhebliche Bewertungssprünge bewirken (siehe Tab. 2), dann schlagen sie erst recht durch, wenn der Rahmen um mehr als das Zwölffache überschritten wird. Sofern auf dieser Grundlage Vorentscheidungen z.B. auf raumordnerischer Ebene getroffen werden, sind diese entsprechend fehlerbehaftet.

Regelmäßig wird in der Praxis außerdem missachtet, dass eine Gebietseinstufung das Erreichen der entsprechenden Punktzahlen nach den jeweiligen Roten Listen erfordert und keine Übergänge zulässig sind. Gebiete, die nur nach der bundesdeutschen Liste z.B. 17 Punkte erreichen, werden dennoch als „landesweit bedeutsam“ eingestuft. Dies wäre jedoch nur bei einem entsprechenden Punktwert nach der niedersächsischen Roten Liste erlaubt.

Wenig konkrete Vorgaben bei der Abgrenzung der Gebiete, die abnehmende Wertigkeit einzelner Brutpaare mit zunehmender Bestandsgröße in Untersuchungsgebieten sowie die zulässige Spanne von 80 bis 200ha für deren Abgrenzung liefert zusätzlichen Spielraum für eine an den naturschutzkritischen Plan- oder Projektinteressen orientierte Gestaltung von Gebietsbewertungen: Besteht beispielsweise Konsens darüber, dass Brutvogelgebiete nationaler Bedeutung für eine Nutzung als Windfarmflächen ausscheiden, so lässt sich die Feststellung einer entsprechender Wertigkeit durch Drehen an den genannten Stellschrauben herbeiführen oder auch vermeiden, wie nachfolgendes Beispiel deutlich macht (es handelt sich um einen realen Fall, der allerdings anonymisiert bleiben soll).

Dargestellt ist in Abb. 1die Verteilung von Brutvogelarten der Roten Liste in einem Untersuchungsraum. Sowohl anhand der vor Ort und aus Luftbildern erkennbaren Landnutzung als auch der Konzentrationsbereiche der Vogelvorkommen liegt eine Aufteilung des Untersuchungsraums in die in der oberen Teilabbildung dargestellten Teilgebiete nahe, was zur Einstufung als national, regional und lokal bedeutsam führt. Tatsächlich enthielten die Planunterlagen die beiden in der unteren Teilabbildung dargestellten Teilflächen. Die Einbeziehung gar nicht oder nur dünn von gefährdeten Vogelarten besiedelten Flächen hatte den Effekt, dass keine Fläche als national bedeutsam einzustufen war (die im betroffenen Raum als Ausschlussflächen für die Windkraftnutzung zu behandeln gewesen wäre), sondern man es höchstens mit landesweit bedeutsamen Bereichen zu tun hatte.

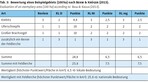

Wie groß die Diskrepanz werden kann, soll schließlich ein letztes Beispiel (Tab. 3) zeigen. Ein 100 ha großes Gebiet erreicht mit drei Kiebitz-Revieren und je einem von Uferschnepfe (Limosa limosa), Großem Brachvogel sowie Feldlerche nationale Bedeutung. Wird die Grenze so gezogen, dass der Reviermittelpunkt der Feldlerche gerade nicht erfasst ist, ergibt sich lediglich eine lokale Bedeutung, da der Gefährdungsstatus der Vogelarten auf Landesebene geringer als auf Bundesebene ist und der Wert von 25 Punkten nach der Bundesliste nicht erreicht wird. Ein identischer Effekt würde durch die Aufweitung des Gebietes um 3,6 ha (z.B. durch die Einbeziehung eines randlichen Weges mit Baumreihe) erzielt, weil der Punktewert nun nicht durch den Flächenfaktor 1 (für 1 km2), sondern durch 1,036 zu teilen wäre. Hängt von solchen Einstufungen die Zulässigkeit eines Vorhabens ab oder vervielfacht sich dadurch z.B. der Kompensationsbedarf, sind Streitpunkte vorprogrammiert.

Literatur

Behm, K., Krüger, T. (2013): Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten in Niedersachsen. Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 33 (2), 55-69.

Grüneberg, C., Bauer, H.-G., Haupt, H., Hüppop, O., Tyslavy, T., Südbeck, P. (2016): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 5. Fassung, 30. November 2015. Ber. Vogelschutz 52, 19-68 (im Druck).

Krüger, T., Ludwig, J., Pfützke, S., Zang, H. (2014): Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2005-2008. Naturschutz Landschaftspfl. Niederachs. 48, 1-552.

–, Nipkow, M. (2015): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel. 8. Fassung, Stand 2015. Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 35 (4), 181-260.

Schreiber, M. (2015): Bewertung von Vogelbrutgebieten – Vorschlag für ein numerisches Verfahren zur bundesweiten Anwendung. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (5), 133-141.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.