Jagdtradition im Widerspruch zu Nationalparkzielen

Abstracts

Das aktuell praktizierte Wildtiermanagement im Nationalpark Kellerwald-Edersee (Hessen) ist mit den Zielen seines Nationalparkplans nicht vereinbar. Die Beschränkung der Jagd auf einen randlichen Bereich wurde nicht vollzogen. Statt 4 532 ha Fläche sind nur 1 861 ha jagdfrei.

In dem vortliegenden Beitrag wird diese Diskrepanz analysiert. Die Nichterfüllung der Nutzungsfreiheit auf 75 % der Fläche des Nationalparks widerspricht den Inhalten der IUCN-Zertifizierung und der UNESCO-Weltnaturerbe-Auszeichnung. Sie ist fachlich nicht zu begründen und läuft sogar dem Schutzzweck des Nationalparks zuwider. Kosten und Nutzen stehen in keinem Verhältnis.

Hunting tradition against National Park goals – “Wilderness light” in the National Park Kellerwald-Edersee

The current ungulate management in the National Park Kellerwald-Edersee (Hesse) is not compatible with the goals of its management plan. The restriction of hunting on a periphery zone has not been implemented. Instead of keeping 4,532 ha without hunting, it is only banned on an area of 1,861 ha. The non-performance of the goal on a share of 75 % of the area contradicts the contents of the IUCN-certification and of the UNESCO-World Heritage Site recognition. There is no scientific justification for the deviation, and the management is contrary to the protection aims of the National Park. Costs are disproportionate to the benefits.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Der zehnjährige Nationalparkplan im Nationalpark (NLP) Kellerwald-Edersee läuft mit Ende des Jahres 2018 aus. Während die natürliche Entwicklung durch weitere Ausweitung der Fläche ohne Holznutzung auf inzwischen über 90 % erfolgreich vorangetrieben wurde, gab es bei der Zurücknahme der Jagd kaum Fortschritte. In den letzten Jahren hat sich in der Haltung des NLP zur Jagd vielmehr eine Kehrtwende vollzogen, die sich im nun anstehenden neuen NLP-Plan zu manifestieren droht.

2 Wildnis-Ziele

Schon vor der Gründung wurde in einem breiten Beteiligungsprozess (Regionale Arbeitsgruppe Nationalparke) das Leitbild für die weitere Entwicklung erarbeitet. 2004 startete der 5 738 ha große NLP auf hohem Qualitätsniveau: Der auf 78 % der Fläche überwiegende Laubwald mit mehr als 1 000 ha über 160-jährigen Wäldern wurde sofort aus der Holznutzung genommen(Abb. 1,Harthun2004). In der NLP-Verordnung wurde als Schutzzweck festgelegt, das Gebiet zur Erhaltung der natürlichen und naturnahen Ökosysteme des Nationalparks mit ihren typischen Tier- und Pflanzengesellschaften „auf Dauer einer nur den natürlichen Umweltfaktoren unterworfenen, eigenen Entwicklung und Dynamik auf mindestens 75 vom Hundert der Fläche zu überlassen (Prozessschutz)“. Die Wilddichte im Nationalpark ist so zu lenken, dass der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird.

So wurde der NLP rasch auch von der IUCN anerkannt. Voraussetzung dafür war die Beendigung von Nutzungen. „‚Nutzung‘ schließt Jagd und Fischerei ein“ (EUROPARC & IUCN 2000:24).Nur in Einzelfällen sieht die IUCN die Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, die die vorrangigen Managementziele sichern.

Der Nationalparkplan (laut Vorwort „Handlungsanweisung für die NLP-Verwaltung“) sieht entsprechend vor: „Das dauerhafte Wildtiermanagement wird mittel- bis langfristig auf unter 25 % der Parkfläche begrenzt“. Zur Entwicklung von jagdfreien Zonen auf über 75 % der Fläche soll die Regulation langfristig weitgehend am Rande und im Umfeld des Nationalparks erfolgen. In der Zeit von 2013 bis 2017 sollte eine „weitere schrittweise Reduzierung“ der Intervalljagdzone vorgenommen werden. Ab 2018 soll es ausschließlich eine Dauerjagdzone von 1 206 ha (ca. 21 %) geben. Ausnahmen sind Maßnahmen zur unmittelbaren Gefahrenabwehr bzw. zur Vermeidung nicht vertretbarer Auswirkungen auf die angrenzende Kulturlandschaft. Dem Rothirsch ( Cervus elaphus ) wurde als größtem hessischen Säugetier ein Eigenwert als „Zielart“ zugestanden, für den eine Tageserlebbarkeit angestrebt wird (Abb. 2). Der Plan sieht die kurzfristige Auflösung des Bestands des Mufflon ( Ovis gmelini musimon ) und die Reduzierung der Damhirsche ( Dama dama ) vor (NLP-KE 2008, Kapitel C1, C2, C5, P2b, C5).

2010 erhielt der Kellerwald dafür als erster deutscher NLP das IUCN-Zertifikat. Dies stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar. In der hauseigenen Zeitschrift betonte die Verwaltung den noch bestehenden Handlungsbedarf: „Trotzdem muss die Nationalparkverwaltung, um eine internationale Anerkennung des Nationalparks durch die IUCN nicht zu gefährden, auf mindestens 75 % der Gesamtfläche die Bejagung einstellen. Hierzu zählt auf jeden Fall das Weltnaturerbe-Nominierungsgebiet“ (NLP-KE2010).Auch anlässlich der Bereisung des IUCN-Experten Martin Solar aus Slowenien betonte die Verwaltung am 20.06.2011: „Für die Weltnaturschutzorganisation ist von Bedeutung, dass die Managementvorgaben nicht nur im Nationalparkplan enthalten sind, sondern auch wirklich umgesetzt werden“ (NLP-KE 2011b).

2011 trat ein mit zahlreichen Interessenvertretern im Dialog erarbeitetes Wildtiermanagementkonzept (WTM-K) per Erlass des Hessischen Umweltministeriums in Kraft (Bauer2014). Dessen angestrebtes Ziel ist es, „die jagdfreien Zonen bis 2018 auf 75 % der Nationalpark-Fläche zu erweitern“. NLP-Leitung und der NABU trafen dazu eine Übereinkunft, dass 2015 „eine deutliche Erweiterung mit dem Ziel, möglichst 50 % des NLP zu erreichen“, folgen sollte (26.07.2011). Die Regulierungsmaßnahmen sollten sich in erster Linie am Schutzziel orientieren. Ziel sei sowohl die natürliche Verjüngung aller standortheimischen Baumarten, die Minimierung von Schäden im Umland als auch ein weitgehend natürliches Verhalten des Wildes. Beim Rehwild ( Capreolus capreolus ) könne auch versuchsweise die Bejagung für einen bestimmten Zeitraum eingestellt werden. Eine Bejagung von Neozoen (z.B. Waschbär – Procyon lotor ) wird nicht als erforderlich angesehen (NLP-KE 2011a).

2011 erhielt ein Teil-Gebiet von 1 467 ha den Status als UNESCO-Weltnaturerbe. Im Antrag zur Weltnaturerbe-Anerkennung versicherte das NLP-Amt, dass die 4 271 ha große Pufferzone die Ansprüche von Großsäugern, Prädatoren, einzelner Großvögel und wandernder Tierarten abdeckt. Der Antrag spricht von „hohen Schutzauflagen und einem abgestimmten Management“ der Pufferzone (Brandenburg et al. 2009: 104). „Auf 75 % der Nationalparkfläche – einschließlich der Nominierungsfläche – soll eine jagdfreie Zone eingerichtet und die erforderliche Wildtierregulierung in die Randzone des Nationalparks verlagert werden“ (S. 117). Ein Evaluierungsbericht gab entsprechend die Handlungsempfehlung in hoher Priorität: „schrittweise und kontinuierliche Reduktion des Wildtiermanagements auf mindestens 75 % der Nationalparkfläche bis 2018“ (EUROPARC 2011: 28).

3 Wildtiermanagement (WTM)

Zur Umsetzung dieser Ziele kam es jedoch nicht. Aktuell sind nur 1 861 ha jagdfrei,also 31 % der Fläche (NLP-KE 2015).2014 wurde durch die Reduzierung einiger Wege ein 840 ha großes „störungsfreies Gebiet“ geschaffen, ohne jedoch jagdliche Aspekte zu berücksichtigen.

Jährlich finden acht bis zwölf Bewegungsjagden im Gebiet statt (NLP-KE2009). Daneben gibt es koordinierte Gemeinschaftsansitze. Noch immer bestehen 98 feste jagdliche Einrichtungen im Nationalpark (Abb. 3), 82 davon in der nutzungsfreien Kernzone. 64 km mit Autos befahrbare Forststraßen durchziehen noch den recht kleinen Nationalpark, der an seiner breitesten Stelle lediglich 12 km breit ist. Der Aufwand für Vorbereitung, Instandhaltung der Jagdeinrichtung und Zuwegung, Freischneiden oder Mähen des Schussfeldes, Durchführung, Freischneiden von Wegen zur Bergung von geschossenem Wild und Nachsuche ist erheblich: insgesamt 1 250 Stunden für Ranger, 350 Stunden für Beamte im gehobenen Dienst sowie 100 Stunden für Angestellte. Die Kosten für die Organisation belaufen sich demnach auf ein Personalkostenäquivalent von etwa 100 000 € pro Jahr (Hessischer Landtag 2017).

2006 bis 2011 lag der Rotwild-Abschuss bei 30 bis 40 Tieren. Der Winterbestand wird auf 130 bis 150 Stück geschätzt, das entspricht einer Dichte von etwa 2,5 pro 100 ha (Bauer2014).Die reale Dichte ist im Jahresdurchschnitt vermutlich jedoch geringer, da saisonal zum Teil starke Verschiebungen nach außerhalb des Nationalparks stattfinden (Institut für Tierökologie und Naturbildung 2009). In den letzten Jahren stieg der Abschuss auf 60 Stück. Durch den Abbau des Außengatters wurde die vorher unterbundene großflächige Raumnutzung wieder möglich. Aktuell schätzt die Verwaltung es so ein, dass die Population nicht anwächst und Beeinträchtigungen im Umfeld gering sind. Der Damwild-Bestand liegt in einer ähnlichen Größenordnung, nimmt aber tendenziell deutlich ab (Bauer2014).Der Bestand an Mufflons wird auf 30 bis 70 Tiere geschätzt (Hessischer Landtag 2017).

Der im WTM-Konzept vorgesehene versuchsweise Verzicht auf Rehwildbejagung wurde nicht umgesetzt (vgl. Tab. 1).„Das ursprünglich anvisierte Ziel der Tagsichtbarkeit des Rotwildes wurde auf Grund der Konflikte mit den Landwirten bis auf weiteres zurück gestellt“.In der bisher vorgesehenen randlichen Dauerjagdzone sei eine ausreichende Regulierung kaum möglich, da der Streifen zu schmal sei. Eine so enge Zusammenarbeit mit anliegenden Jagdpächtern, dass das Umfeld einen wesentlichen Teil des nötigen Abschusses übernimmt, sei „kaum denkbar“ (Bauer2014).

Aktuell zeichnet sich sogar eine Intensivierung der Jagd ab: Sollten bisher Flächen grundsätzlich nur einmal bejagt werden, so ist künftig von bis zu drei Bewegungsjagden auf der gleichen Fläche die Rede. Der Abschuss von 64 Rothirschen soll als Untergrenze „bis auf weiteres zwingend“ beibehalten werden. Die komplette Entnahme des Muffelwildes müsse „unbedingt forciert“ werden, weil dies „ein enormer Gewinn“ für die Qualität des Nationalparks wäre, „kein Muffelwild zu haben“. Das Ziel natürlicher Dynamik auf 75 % soll zwar weiter verfolgt werden, jedoch ohne einen konkreten Zeithorizont „in weiter Ferne“ (Bauer2014,Hessischer Landtag 2017).

4 Diskussion der Gründe für Wildtiermanagement

Ein Eingriff in Wildtierpopulationen muss sich streng am jeweiligen Schutzzweck orientieren. Ausnahmen sind nur zur Erreichung eines definierten Schutzzwecks, zur Vermeidung nicht vertretbarer negativer Auswirkungen auf die angrenzende Kulturlandschaft oder zur Gefahrenabwehr gerechtfertigt (EUROPARC2012).

4.1 Natürlichkeit

Die NLP-Verwaltung begründet das Wildtiermanagement damit, es müsse eine Entmischung in der Verjüngung verhindert werden. Dabei sieht der NLP-Plan ausdrücklich vor, dass Veränderungen der Artenzusammensetzung oder Schwankungen der Populationsdichte „ausdrücklich akzeptiert“ würden – allerdings im Rahmen „natürlicher Entwicklungsprozesse“. Ein echtes Problem, dass der Schutzzweck durch Wildverbiss gefährdet sei, konnte die Verwaltung jedoch bisher nicht belegen (Hessischer Landtag 2017). Schwellenwerte gibt es nicht. Es dominiert ein forstwirtschaftliches Denken, welches die Biodiversität in der Anzahl der Mischbaumarten in der Verjüngung bemisst. Dabei handelt es sich hierbei nicht um bedrohte Seltenheiten, sondern um Baumarten wie Esche ( Fraxinus excelsior ), Berg-Ahorn ( Acer pseudoplatanus ) oder Linde ( Tilia spec.), die auch im Wirtschaftswald auf 95 % der hessischen Waldfläche (836 000 ha) gefördert werden können. Sie müssen nicht zwingend im einzigen hessischen NLP geschützt werden. Dessen Zweck besteht nicht im Status-quo-Schutz, sondern in eigener Entwicklung und Dynamik.

Ein Netz von 54 Weisergattern zeigte, dass der Verbiss bei der Buche mit 6 bis 8 % der Verjüngung kein Problem darstellt (Abb. 4), hingegen bei einzelnen Mischbaumarten „lokal durchaus kritische Werte“ habe (Bauer2014). Das Weiserflächen-Monitoring zeigte 2016 das Ergebnis, dass sich „der seit 2014 im Gebiet verzeichnete Trend der Abnahme des Wildverbisses in 2016 insgesamt fortgesetzt hat. (…) Damit lässt sich – soweit das Weiserflächennetz dies aufzeigen kann – auch in 2016 kein Konflikt zwischen den Wildwirkungen und den Naturschutzzielen des Nationalparks erkennen“ (Institut für Tierökologie und Naturbildung 2016).

Wenn es lokalen selektiven Verbiss in Äsungszentren gibt, wie in Hang- oder Dellenlagen mit besserer Basen- und Wasserversorgung, rechtfertigt dies nicht die großflächige Ausrichtung des WTM. Erfahrungen aus anderen Gebieten (Naturwaldzellen NRW) zeigen, dass die Verjüngung manchmal mit Wildeinfluss auch besser funktioniert als ohne, weil andere Pflanzen den Gehölzaufwuchs auch unterdrücken können (Ehrhartet al. 2016). Spätestens wenn Waldbereiche in die Zerfallsphase kommen, werden umstürzende Bäume auch natürliche „Gatter“ für Naturverjüngung bilden. Einig ist sich der NABU mit der NLP-Verwaltung, dass Schälungen in einem Nationalpark grundsätzlich von untergeordneter Bedeutung sind (Bauer2014).

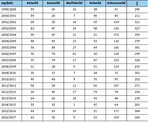

Häufig wird auch die Wilddichte an sich als unnatürlich hoch beschrieben. Der NLP-Plan habe als maßgeblich für das WTM „natürliche Populationsstrukturen“ definiert (Hessischer Landtag 2017),an denen es sich „ausschließlich“ zu orientieren habe. Die NLP-Verwaltung nennt aber keine definierte Wilddichte, die als Ziel der Regulation angesehen wird. Als eine Begründung wird das Fehlen von Wolf ( Canis lupus ) oder Luchs ( Lynx lynx ) genannt (NLP-KE 2015). Dabei wird der Einfluss von Prädatoren auf den Wildtierbestand vermutlich überschätzt: Der 57 km² kleine NLP kann nur höchstens das halbe Streifgebiet für ein Luchsweibchen darstellen, für einen Kuder sogar nur ein Achtel, was eine Beute von ca. 50 Rehen ( Capreolus capreolus ) pro Jahr bedeutet. Beim Wolf wäre der NLP Kellerwald-Edersee ebenfalls nur Teilgebiet eines Rudels, etwa die Hälfte bis ein Zehntel eines Reviers. Nach Erfahrungen vonWotschikowsky (2010)aus dem Beutebedarf eines Wolfsrudels in der Lausitz lässt sich ableiten, dass diese auf der Fläche des NLP Kellerwald-Edersee etwa 80 Rehe, 11 Rothirsche und 20 Wildschweine ( Sus scofa ) pro Jahr erbeuten würden. Die Jagdstrecke liegt aber bei 53 Rehen, 36 Damhirschen, 62 Rothirschen, 104 Wildschweinen und 5 Mufflons (Tab. 1). Dies geht deutlich über die Simulation eines natürlichen Einflusses durch Räuber hinaus. In der sächsischen Lausitz ist entsprechend auch kein signifikanter Rückgang der Jagdstrecke zu verzeichnen, seit sich das erste Wolfsrudel vor 17 Jahren etabliert hat (NABU 2016).

So ist Verbissdruck in Naturwäldern vielleicht schlichtweg natürlich: In den slowakischen Urwäldern beobachteteSperber (2000)trotz der Anwesenheit großer Raubtiere einen hohen Verbissdruck, der zu einer Entmischung zu Lasten der Eiche führte. Im kaspischen Urwald im Iran gab es zwar einen geringen Schalenwildbestand, jedoch fehlte trotzdem die Verjüngung.Sperberschätzt daher Baumverjüngung in Urwäldern als „untergeordneten Vorgang“ ein. NachJüstl & Heurich (2016) darf bezweifelt werden, dass die Wilddichte für sich genommen als Naturnähe-Kriterium taugt, weil die Populationsdynamik schwankende Dichten mit sich bringt, hier noch erschwert durch saisonale Wanderungsbewegungen.

Eine andere Begründung ist eine „Sündenfall-Theorie“: Demnach seien in einer Welt mit Stickstoffdeposition, Klimawandel und hohen Wildbeständen natürliche Bedingungen nicht mehr erreichbar (Schulze2017). Eine natürliche Entwicklung von Wäldern sei damit in Zukunft nicht mehr möglich. So wird gerechtfertigt, dass der Mensch auch in Prozessschutzgebieten kontinuierlich durch Bejagung oder gar Bewirtschaftung „korrigieren“ müsse, um eine annähernd natürliche Entwicklung zu simulieren. Diese anthropozentrische Definition von Natur entspricht aber gerade nicht dem Nationalparkprinzip „Natur Natur sein lassen“. Es verbleiben mit 95 % bewirtschafteter Waldfläche noch genug Möglichkeiten für den Menschen, steuernd einzugreifen. In einer Wildnisfläche sollte sich hingegen das entwickeln, was nirgendwo sonst im Land möglich ist: eine Entwicklung ohne aktive Eingriffe des Menschen. Es ist eine falsche Annahme, dass es durch Sesshaftwerdung des Menschen und die Industrialisierung keine Entwicklungsprozesse mehr in der Natur Europas geben könne.

Zur Wildnis gehören nicht nur Bäume, sondern auch die Wildtiere. Zu kurz kommt in der Debatte, dass der Rothirsch ja durchaus auch positive Wirkungen hat und Initiator dynamischer natürlicher Prozesse ist: Schälungen schaffen stehendes Totholz und damit Habitate für Fledermäuse und Käferarten. Auch „Störstellen“, die in Form von Lichtungen durch unterdrückte Verjüngung im Wald entstehen könnten, bereichern den Nationalpark und erhöhen die Biodiversität (Ehrhartet al. 2016, Krueger2005). Bisher jedenfalls fehlt es der Zielart Rothirsch noch an arttypischem Verhalten. Eine Rotwild-Aktivitätsstudie ergab, dass die Austrittszeit der Rothirsche noch sehr in der Zeitspanne der Dämmerungsphase liegt. Eine der Ursachen sieht die Studie in „übermäßiger Jagdausübung“ (Limpert2015).Seine Tageserlebbarkeit sollte ein Indikator für ein erfolgreiches WTM und die Natürlichkeit der ablaufenden Prozesse sein (Harthun2011,2017; NABU Hessen 2010). So wie der Borkenkäfer im NLP Bayerischer Wald eine großflächige Landschaftsveränderung herbeigeführt hat oder anderswo Biber die Bäume fällen, sollten wir auch dynamische Waldveränderungen durch Rothirsche aushalten lernen.

4.2 Auswirkungen auf das Umfeld

Die angrenzenden Flächen des NLP Kellerwald-Edersee sind zu 20 % Eigentum des Landes/Bundes, zu 10 % der Kommunen und zu 70 % von Privaten. Wald-, Grünland- und Ackernutzung haben jeweils einen Anteil von 30 %, Gewässer machen 10 % aus (Ehrhartet al. 2016). Die NLP-Verwaltung fürchtet wirtschaftliche Schäden in Mais- und Getreidefeldern der umliegenden Kulturlandschaft, war aber bisher nicht in der Lage, konkrete Zahlen oder zunehmende Trends von nicht vertretbaren negativen Auswirkungen zu benennen. Auch ein Nachweis, dass Wildschäden im Umfeld tatsächlich durch Tiere aus dem Nationalpark entstanden sind, „kann nicht erbracht werden“ (Hessischer Landtag 2017).Bei manchen dem Nationalpark zugeschriebenen Wildschäden (z.B. bei Altenlotheim) kamen die Tiere aus einem der 130 ha privat verpachteten Jagdbezirke, die es im Nationalpark noch immer gibt.

Es wurde auch noch nichts unternommen, um gemeinsam mit der Landwirtschaftsverwaltung Grünland auf angrenzenden Flächen zu fördern. Es erschließe sich nicht, wie eine Grünlandförderung zur Vermeidung von Wildschäden beitragen könne (Hessischer Landtag 2017).Extensiv-Grünland könnte nicht nur Konflikte vermeiden, sondern als Äsungsfläche auch das WTM erleichtern. Ein Flächenerwerb solcher geeigneten Flächen im Umfeld wurde bisher abgelehnt. Die Begründung für das geringe Engagement lautet: „Das Nationalparkamt ist im Umfeld des Nationalparks nicht jagdausübungsberechtigt“. Es obliege den jeweiligen Grundstückseigentümern und den Jagdausübungsberechtigten, Äsungsangebote zu schaffen und sich um die Wildtierregulation zu kümmern. Bereits heute werden im den Nachbar-Revieren des NLPs jährlich 30 bis 50 Rothirsche geschossen (Hessischer Landtag 2017).Es ist nicht nachvollziehbar, warum dies nicht steigerungsfähig und eine Regulation auswandernder Rothirsche im Umfeld des NLPs nicht möglich sein soll. Eine Telemetriestudie kam zu dem Ergebnis, dass alle drei besenderten Hirsche, die den Nationalpark verließen, außerhalb erlegt wurden. Für weibliche Hirsche werde der Nationalpark für die überwiegende Zahl der Tiere fester Bezugslebensraum bleiben, weil sie die Ruhe schätzen. „Zunehmende Abwanderungen oder eine Bestandsexpansion aus dem NLP heraus sind bei den weiblichen Tieren selbst bei einem steigenden Bestand nicht zu erwarten“ (Institut für Wildbiologie Göttingen und Dresden 2015).

Ohne nachweisbare Notwendigkeit einer Bejagung innerhalb des Nationalparks kann aber diese von EUROPARC eingeräumte Ausnahmemöglichkeit keine Anwendung finden. Denn eine rein präventive Vermeidung potenzieller Schäden kann immer zur Rechtfertigung von Jagd angeführt werden, so dass eine Jagdruhe auf 75 % der Fläche niemals erreicht werden kann. Ein gewisses Maß an Wildschäden tritt auch in der normalen Kulturlandschaft auf. Für eine Beurteilung, ob es sich tatsächlich um „nicht vertretbare“ Auswirkungen (NLP-KE 2008) handelt, ist daher ein Vergleich der Schäden im Umfeld mit anderen Gemeinden vergleichbarer Naturausstattung notwendig.

4.3 Bekämpfung gebietsfremder Arten

Die Jagdstrecke des Mufflons lässt keinen Erfolg bei dem Ziel der Auslöschung des Bestandes erkennen (Tab. 1). Nachdem dies in 13 Jahren nicht gelungen ist, kann dieses Ziel offensichtlich nicht erreicht werden. Es muss aber ausgeschlossen werden, dass dieses Ziel als Argument zur dauerhaften Aufrechterhaltung des WTMs herangezogen wird. Im Interesse einer ungestörten Entwicklung sollte das Auslöschungsziel (wie beim Waschbär) künftig aufgegeben werden.

4.4 Jagd-Tradition

Ein in der Debatte unausgesprochener, aber vielleicht entscheidender Grund für die Jagd ist wohl auch die Fortführung traditioneller Jagdgewohnheiten und der Wunsch nach einem Privileg für Mitarbeiter der NLP-Verwaltung. Wichtig für eine Lösungsfindung ist aber eine ehrliche Diskussion über die Gründe der Jagd in NLP, keine Scheindebatte. Durch die Ausübung der Jagd durch die NLP-Verwaltung entsteht eine Befangenheit, unter der eine objektive Beurteilung der Notwendigkeit von WTM leiden kann. Vielleicht bestände eine Lösung darin, für die Mitarbeiter alternative Jagdmöglichkeiten in benachbarten Staatswaldgebieten zu ermöglichen. Die Jagd im NLP könnte von externen Jägern durchgeführt werden.

5 Störungen durch das WTM

Nicht nur Tiere können störenden Einfluss haben, auch das WTM. 16 breit über den NLP verstreute Intervalljagdgebiete verlangen für deren Erreichbarkeit den Erhalt eines umfangreichen Netzes von Forststraßen mit 64 km Länge. Wenn an 38 Tagen Ansitze durch vier bis zwölf Jäger stattfinden, bedeutet dies viele Hundert Autofahrten durch den Nationalpark. Hinzu kommen die Fahrten, die im Rahmen der acht bis zwölf Bewegungsjagden mit im Durchschnitt 65 Jägerinnen und Jägern notwendig sind. Bei den Bewegungsjagden durchstreifen Jagdhunde auch Teile vom Weltnaturerbe, das an vielen Stellen nur weniger als 1 000 m breit ist (Hessischer Landtag 2017). Damit ist selbst die jagdfreie Zone nicht wirklich jagdfrei. Die NLP-Verwaltung sieht darin aber nur eine Nachahmung der Situation mit Wölfen. Die Intervalljagdgebiete machen das eigentliche Ziel zunichte, welches mit den Bewegungsjagden verfolgt wird (wenig Störung, damit die Tiere möglichst keine Angst entwickeln). Manche grenzen unmittelbar an die Jagdruhezone an, so dass diese fünf Wochen im Jahr durch Störung beeinträchtigt werden. Mit den Intervalljagdflächen bleibt auch eine hohe Zahl jagdlicher Einrichtungen erhalten. Laut einer Telemetriestudie liefern die Ergebnisse der Analyse der Habitatnutzung „einen eindeutigen Hinweis, dass Einzeljagd für die Zielsetzung einer ungestörten Lebensraumnutzung kontraproduktiv ist“. Die häufig im Zusammenhang mit ‚störungsarmer‘ Jagd diskutierte Intervalljagd sei zur Steuerung eines Rotwildbestands in einem Nationalpark „gänzlich ungeeignet“. Sie orientiere sich konzeptionell vor allem am Reh – nicht am Rothirsch (Institut für Wildbiologie Göttingen und Dresden 2015). Damit läuft das WTM dem Schutzzweck zuwider.

6 Kosten-Nutzen-Abwägung

Obwohl der NLP Kellerwald-Edersee eine deutlich geringere Schalenwilddichte hat als die NLP Eifel, Jasmund, Müritz, Harz und Vorpommersche Boddenlandschaft (Ehrhartet al. 2016, Jüstl & Heurich2016),wendet er erhebliche Mittel für die Bestandsreduktion auf. Es muss die Frage gestellt werden, ob der hohe Aufwand von mindestens 100 000 €/Jahr (eine vermutlich eher konservative Schätzung) für das WTM gerechtfertigt ist, wenn gleichzeitig seit vielen Jahren ein Defizit an Personal für andere Aufgaben wie Umweltbildung und Forschung besteht. Mit einer Abkehr von dem übergeordneten Ziel des Prozessschutzes auf 75 % der Fläche würden internationale Auszeichnungen in Frage gestellt. Statt dem „Schutz großräumiger ökologischer Prozesse, die in kleineren Schutzgebieten oder in Kulturlandschaften fehlen bzw. so nicht ablaufen können“ (= IUCN-Kriterium II, EUROPARC 2010), werden Maßstäbe für das WTM gesetzt, die sich von Wirtschaftswäldern kaum unterscheiden.

Anders als viele andere Entwicklungs-Nationalparke verfügt der NLP Kellerwald-Edersee bereits über einen außerordentlich hohen Laubwaldanteil. Verjüngung wurde in der Gründungsphase des NLP vor 13 Jahren durch starke Wildreduktion erfolgreich initiiert. Damit besteht keine Notwendigkeit mehr, Laubwald-Verjüngung noch aktiv mit Maßnahmen zu fördern, die ihrerseits Störungen mit sich bringen. Laut IUCN sollen „Gebiete der Kategorie II (…) strenger geschützt werden, wenn die ökologische Funktionalität und die Zusammensetzung der heimischen Artengemeinschaft relativ intakt sind“ (EUROPARC 2010). Ohne Zweifel gehört der NLP Kellerwald-Edersee zu den wenigen deutschen NLP, die dies für sich in Anspruch nehmen können.

Eine Verzögerung der Jagdruhe widerspricht den Zielen des UNESCO-Weltnaturerbes. Die Ankündigung einer Pufferzone mit 75 % Jagdfreiheit, die den Ansprüchen von Großsäugern wie dem Rothirsch genügt, wird bisher nicht eingehalten. Die NLP-Verwaltung sieht dies anders: Die Verpflichtung zur Sicherung der Stätte könne sogar dazu führen, dass „im Welterbe gejagt werden muss“, wenn Wildbestände die Verjüngung der vorhandenen Mischbaumarten wesentlich beeinflussen würden (Bauer2014). Die Reihenfolge der gegenüber der UNESCO angekündigten Maßnahmen sei entscheidend: Demnach sei im Nominierungsdossier das Ziel einer den „natürlichen Verhältnissen entsprechenden Wildtierdichte“ zuerst genannt worden, erst danach das Ziel einer jagdfreien Zone auf 75 % der NLP-Fläche. Daher stehe die Reduktion der Schalenwildbestände, die Auflösung des Mufflonbestands und die Damwildreduktion „an erster Stelle (…), bevor weitere Schritte“ eingeleitet werden könnten (Hessischer Landtag 2017). Mit dieser hohen Grundvoraussetzung wird es niemals zu der angekündigten Jagdruhe kommen. Es ist fraglich, ob die UNESCO das auch so verstanden hat.

Für den Status als Wildnisgebiet hat die Jagdfreiheit große Bedeutung: Der Verzicht auf Jagd und WTM ist dabei eine Voraussetzung. Jegliche jagdliche Infrastruktur muss zurückgebaut oder aufgegeben werden. Die Mindestflächengröße für Wald-Wildnisgebiete ist dabei 1 000 ha (Initiative Wildnis in Deutschland 2017,„Vilmer Eckpunkte“ inFincket al. 2015). Unabhängig von diesem formalen Kriterium basiert die Faszination von Wildnis für die Menschen auf dem Erleben ungezähmter Natur (Initiative für Wildnis 2017, Langenhorstet al. 2014). Wenn aber das WTM jagdliche Infrastruktur, Forststraßen mit überfahrenen Feuersalamandern ( Salamandra salamandra ) und Kfz-Verkehr mit sich bringt, die als störendend wahrgenommen werden, kann sich ein Wildnis-Empfinden nicht einstellen. Ein Erleben von Rothirschen hingegen wäre bedeutsam für die Identifikation der Besucher mit dem NLP und das Wildnis-Erlebnis.

Der Nationalpark steht damit vor der Entscheidung, wie schnell die Entwicklung weiter in Richtung Wildnis geht. Die Kosten des WTM sind mit personellem Aufwand und der Beeinträchtigung der Ziele hoch, der Nutzen hingegen zweifelhaft, nicht messbar oder anders erreichbar. Angesichts der Tatsache, dass in Hessen jährlich 6 938 Rothirsche gejagt werden (Jagdstrecke 2016/17), erscheint es nicht gerechtfertigt, für den Abschuss von 60 Rothirschen ein so hohes Maß an Beunruhigung in den Kern des wertvollsten hessischen Schutzgebietes zu tragen.

Im Sinne der Nationalpark-Philosophie „Natur Natur sein lassen“ sollte daher eine natürliche, unbeeinflusste Entwicklung Vorrang auf 75 % der Fläche haben, auch mit dem Risiko, dass eine eigene Entwicklung und Dynamik eintritt. Jagdliche Regulation muss im Randbereich und im Umfeld neu organisiert werden. Bereits heute grenzt der NLP an seinen Südflanken an einen großen Komplex von Rotwildgebieten an, die ein koordiniertes Management im Umfeld ermöglichen. Das WTM einer mobilen Art wie dem Rothirsch muss seinen gesamten Lebensraum berücksichtigen, also neben dem NLP auch die Rotwildgebiete Burgwald-Kellerwald (55 265 ha), Hessisches Rothaargebirge (39 362 ha) und Siegerland-Wittgenstein-Hochsauerland (ca. 100 000 ha). Der NLP Kellerwald-Edersee stellt in diesem großen Rotwild-Lebensraum mit seiner angestrebten jagdfreien Zone von 4 532 ha nur einen kleinen Rückzugsraum dar (2,3 %). Notwendig ist die vollständige Einbettung des NLP in das Rotwildgebiet durch dessen Erweiterung nach Norden und die Einrichtung einer Hegegemeinschaft, die einen Bejagungsring um das Schutzgebiet betreut. Entscheidendes Ziel sollte sein, dass mit der Fortschreibung des NLP-Plans die Qualität des NLP verbessert wird und es nicht zu einem Rückschritt kommt. Erster Schritt sollte daher eine Umsetzung einer bereits 2011 vom NABU vorgeschlagenen zusammenhängenden Jagdruhezone von 2 500 ha in der Mitte des Nationalparks sein, die das Weltnaturerbe arrondieren und die Grenzlinie minimieren würde (Abb. 5).

Literatur

Bauer, M. (2014):Waldentwicklung und Wildtiermanagement im Nationalpark Kellerwald-Edersee. In: Nationalparkverwaltung Harz, Hrsg., Waldentwicklung und Wildbestandsregulierung im Nationalpark Harz, Schr.-R. Nationalpark Harz 12, 90-96.

Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, BMU und BFN (2009): Anmeldung „Alte Buchenwälder Deutschlands“ als Erweiterung des Weltnaturerbes Buchenurwälder der Karpaten („Primeval Beech Forests of the Carpathians“, ID-Nr. 1133). Nominierungsdossier für die UNESCO zur Eintragung in die Welterbeliste.

Ehrhart, S., Lang, J., Simon, O., Hohmann, U., Stier, N., Nitze, M., Heurich, M., Wotschikowsky, U., Burghardt, F., Gerner, J., Schraml, U. (2016):Wildtiermanagement In deutschen Nationalparken. BfN-Skripten 434, Bonn-Bad Godesberg.

EUROPARC (2010): Richtlinien für die Anwendung der IUCN-Managementkategorien für Schutzgebiete. Berlin.

– (2011): Komitee-Bericht zur Evaluierung des Nationalparks Kellerwald-Edersee. Berlin.

– (2012): Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Nationalparke zum Thema Wildtierregulierung.

–, IUCN (2000). Richtlinien für Managementkategorien von Schutzgebieten- Interpretation und Anwendung der Management Kategorien in Europa. EUROPARC und WCPA, Grafenau, Deutschland.

Finck, P., Klein, M., Riecken, U., Paulsch, C. (Hrsg., 2015):Wildnis im Dialog. Wege zu mehr Wildnis in Deutschland. BfN Skripten 404 Bonn-Bad Godesberg.

Harthun, M.(2004): Der Nationalpark Kellerwald-Edersee. Hessens schwieriger Weg zum Buchenwald-Nationalpark. Natur und Landschaft 79 (11), 486-493.

–(2011): Gilt der Prozessschutz für alle Lebewesen? Forderungen an ein Schalenwildmanagement in Nationalparks. In: EUROPARC, Hrsg., Wildbestandsregulierung in deutschen Nationalparks, Abschlussdokumentation der Tagung Bad Wildungen 29./30. März 2011, 21-23.

–(2017): Teilzeiturwald oder Ewigkeitsprojekte? Entwicklung natürlicher Wälder in Hessen (II) – die Bedeutung großer Gebiete für die Artenvielfalt. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (5), 156-163.

Hessischer Landtag(2017):Schriftlicher Bericht der Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zum Berichtsantrag der Abgeordneten Schott (DIE LINKE) und Fraktion vom 23.05.2017 betreffend Wildtiermanagement im Nationalpark Kellerwald-Edersee. Drucksache 19/4929. Ausschussvorlage ULA/19/45 vom 21.07.2017.

Initiative Wildnis in Deutschland (2017): Wir für Wildnis. Wegweiser zu mehr Wildnis in Deutschland.

Institut für Tierökologie und Naturbildung (2009): Sukzessionsforschung und Monitoring im Nationalpark Kellerwald-Edersee 1994/2005-2016. Jahresbericht, Laubach.

– (2016): Sukzessionsforschung und Monitoring der Vegetationsentwicklung im Nationalpark Kellerwald-Edersee 1992-1994/2005-2016. Vegetationsentwicklung und Wildverbiss. Jahresbericht 2016, Laubach.

Institut für Wildbiologie Göttingen und Dresden(2015):Satellitentelemetrie beim Rothirsch als Teil des Wildtiermonitorings im Nationalpark Kellerwald-Edersee. 72 S.

Jüstl, S., Heurich, M. (2016): Bewertung der Naturnähe des Rothirschmanagements in mitteleuropäischen Nationalparken. In:Kinser, A. Frhr. v. Münchhausen, H.,Der Hirsch als Naturschützer – Konsequenzen für den Umgang mit Huftieren in Großschutzgebieten, Tagungsband zum 8. Rotwildsymposium der Deutschen Wildtier Stiftung vom 7.–9. Juli 2016 in Baden-Baden, 80-94.

Krueger, U. (2005):Gedanken zum Huftier-Management im „Nationalpark Kellerwald-Edersee“. Jahrb. Naturschutz in Hessen 9, 44-53.

Langenhorst, B., Lude, A., Bittner, A. (2014): Wildnisbildung. Neue Perspektiven für Großschutzgebiete. DBU-Umweltkommunikation 4, Osnabrück.

Limpert, C.-M. (2015):Erstuntersuchung des Raum- und Zeitverhaltens von Rotwild (Cervus elaphus ) auf der Waldwiese Wellenhausen im Nationalpark Kellerwald-Edersee. Unveröff. Bachelorarb., Hochschule Weihenstephan, Fakultät Wald und Forstwirtschaft.

NABU (2016): Wölfe in Deutschland. Leitlinien zum Schutz von Canis lupus. Positionspapier, Berlin.

NABU Hessen (2010): Vorschlag für ein Wildtiermanagement-Konzept für den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Unveröff. Mskr., Wetzlar.

NLP-KE (2008):Nationalparkplan für den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Bad Wildungen.

– (2009): Jahresbericht 2009 Nationalpark Kellerwald-Edersee. Bad Wildungen.

– (2010):Wildtiermanagement braucht Partner. Buchenblatt (2), 6.

–(2011a):Konzept Wildtiermanagement. Stand: 09. September 2011. Bad Wildungen.

– (2011b): IUCN-Zertifizierung des Nationalparks Kellerwald-Edersee – konsequenter Weg zur internationalen Anerkennung. https://tinyurl.com/yayjuxlm , abgerufen am 02.12.2017.

– (2015): Jahresbericht 2013-2015 Nationalpark Kellerwald-Edersee. Bad Wildungen.

Schulze, E.-D. (2017):Biodiversität und Waldbewirtschaftung im Laubwald. Artenschutzreport 37, 3-11.

Sperber, G. (2000):Buchen-Eichen-Urwälder und die Megaherbivoren. Forstliche Reiseeindrücke aus dem Iran. In: Großtiere als Landschaftsgestalter – Wunsch oder Wirklichkeit? LWF-Ber. 27.

Wotschikowsky(2010): Wölfe und Schalenwild. (aufgerufen am 05.09.2017).

Manuskript eingereicht am 13.09.2017

Nationalpark-Philosophie

(hier aus dem Nationalparkplan Hainich 2010, Thüringen)

Die Sicherung der natürlichen Entwicklung bedeutet, dass der Mensch nicht lenkend oder gestaltend in das Naturgeschehen eingreift.

Es wird kein bestimmter Zustand oder ein bestimmtes, vom Menschen gewünschtes Bild eines Lebensraumes angestrebt, sondern der Lebensraum soll sich ausschließlich so entwickeln, wie die Natur dies vorgibt, unabhängig davon, ob es dem Menschen gefällt oder nicht.

Fazit für die Praxis

Kontakt

Dipl.-Biol. Mark Harthun arbeitet seit 1997 beim Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen, als Naturschutzreferent und stellvertretender Geschäftsführer. Studium der Biologie an der Philipps-Universität Marburg. Themenschwerpunkte: Großschutzgebiete, natürliche und naturnahe Waldentwicklung, europäisches Naturschutzrecht, Artenschutz, natürliche Gewässerentwicklung.

- User_NTA2NTI 08.01.2024 13:54Herzlichen Dank für das Interesse an meinem Artikel. Es gibt aber eine gute Entwicklung in den letzten Jahren: Schon im Folgeartikel "Wildtiermanagement im Nationalpark Kellerwald-Edersee" mit einigen Co-Autoren in Ausgabe 3/2018 von Naturschutz und Landschaftsplanung wurde dargestellt, dass Kompromisse gefunden und die jagdfreie Zone auf 40% des "Alt-Nationalparks" erweitert wurde. In diesem Jahr wurde eine weitere Erweiterung auf 50% beschlossen. Es wird weiterhin darauf hingearbeitet, schrittweise den Jagdverzicht auf 75% zu erreichen. Es wird aktiv nach Wegen gesucht, wie Abschüsse innerhalb des Nationalparks reduziert werden können. Wir sind guter Hoffnung, dass es gelingt, jagdliche Eingriffe im Nationalpark zu verringern und gleichzeitig Wildschäden im Umfeld zu begrenzen. Die Jagdmethoden wurden so ausgewählt, dass die Tiere möglichst wenig beunruhigt werden. Die Zusammenarbeit zwischen NLP-Verwaltung, Kreisbauernverband, Jägerschaft und Naturschutz bewerten wir nach einem Treffen zur Evaluierung des Wildtiermanagements in diesem Jahr als gut und konstruktiv. Mark Harthun, Geschäftsführer Naturschutz NABU HessenAntworten

- User_MTg3ODY5Mg 11.01.2024 21:13Fakt ist - auch in diesem Jahr 2023 die Hundemeuten bei den Treibjagden wieder durch die gesamte Fläche hinter dem Wild her gehetzt sind! Da ist also nicht Jagd frei weder zu 40% noch zu 50% und die geforderten 75% wird man nicht erreichen, weil man das hier nicht will! Es kontrolliert keiner, was die da treiben und schwätzen können die viel, wir werden uns im nächsten Jahr bei Treibjagden usw. unter die Heckenschützen mischen und mit Kameras die Sauerei filmen! Bei den Treibjagden anwesende Ranger dürfen leider nicht offen reden!!!! Sowie die neue Landesregierung in Hessen die Arbeit aufgenommen hat, werden Strafanzeigen und Aufsichtsbeschwerden gegen die Verantwortlichen hier im Nationalpark gestellt!Antworten

- User_MTg3ODY5Mg 03.01.2024 17:53Sehr informativer Bericht! Aber wie kann es sein, dass hier Zertifikate ausgestellt werden, wenn die Vorschriften und Richtlinien nicht dauerhaft eingehalten werden? Das derzeit praktizierte Wildtiermanagement im Nationalpark Kellerwald-Edersee (Hessen) ist mit den Zielen des Nationalparkplans nicht vereinbar. Die Beschränkung der Jagd auf eine Randzone wurde nicht umgesetzt. Bis heute im Jahr 2024 haben es die Verantwortlichen hier noch nicht geschafft, dass 75% der Nationalparkfläche von der Jagd ausgenommen sind! Seit Jahren werden hier Hunderttausende Euro vom Steuerzahler genommen, damit Beamte und andere Nutznießer im Nationalpark unkontrolliert und ungehemmt jagen können! An den Bewegungsjagden (Tötungsorgien) im Nationalpark nehmen von Jahr zu Jahr immer mehr Jäger (Beamte und andere Begünstigte) teil. Hier wird das Wild von Hundemeuten durch die gesamte Fläche (auch in der Kernzone) gehetzt, bis es schließlich bestialisch von den Hunden zerrissen oder von den Tierquälern selbst mit Saufeder, Machete oder Säbel erlöst wird. So findet das Wild auch in der Kernzone des Nationalparks natürlich bis heute leider keine Ruhe. Die Bejagung im Nationalpark verhindert somit die Möglichkeit für Erholungssuchende, Rotwild und andere Tiere am Tag beobachten zu können. Das einzige Ziel, das hier im Nationalpark jedes Jahr immer erreicht wird, ist, dass Beamte und andere Nutznießer auf Kosten der Steuerzahler weiter jagen können! Eigentlich müsste man das Projekt Nationalpark hier längst für gescheitert erklären, oder?Antworten

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen