GIS-gestützte Kartierung und Quantifizierung von Ökosystemleistungen

Abstracts

Ökosystemleistungen (ÖSL) bieten einen vielversprechenden Ansatz, eine nachhaltige Nutzung zu fördern und mit dem Schutz der Natur in Einklang zu bringen. Der vorliegende Beitrag beschreibt Methoden zur GIS-gestützten Erfassung von ausgewählten naturschutzfachlich wertvollen Biotoptypen der deutsch-tschechischen Kammregion des Osterzgebirges, nämlich Bergwiesen, naturnahe Wälder, Hochmoore, naturnahe Fließgewässer und Steinrücken.

Von diesen Biotoptypen wurden 7 246 ha Biotope auf tschechischer und 1 285 ha auf deutscher Seite identifiziert und analysiert. Auf dieser Grundlage werden vier ausgewählte ÖSL grenzübergreifend bewertet. Erläutert werden die Kartierung und Quantifizierung der Bereitstellung von Holz sowie Heu, die Kohlenstoff-Bindung und die Dämpfung von Hochwasserspitzen (Abflussregulation).

Dazu wurden zunächst geeignete Indikatoren festgelegt, dann die physische Leistungsbasis bzw. Potenziale ermittelt und schließlich die erbrachten Leistungen sowie deren Nutzen und Werte bestimmt. Die jährlichen Erträge liegen bei etwa 22 000 m³ Bau- bzw. Feuerholz und 127 000 dt Heu mit einem Marktwert von zusammen reichlich 0,5 Mio. €. Für die anderen beiden bearbeiteten Ökosystemleistungen lassen sich insgesamt ca. 6 Mio. t Kohlenstoffspeicher und der Rückhalt von 0,5 Mio. m³ Wasser bilanzieren, was einem monetären Nutzen von ca. 1,35 Mio. € entspricht.

GIS-based assessment and mapping of ecosystem services – The example of valuable biotopes in the ’Osterzgebirge’ (Federal State of Saxony)

Ecosystem services provide a promising approach to enforce and harmonize nature protection and sustainable resource use. The present paper describes methods and results of GIS-based assessment and mapping of ecosystem services in the Osterzgebirge, a mountain range along the Czech-German border. The assessment focuses on five ecologically valuable biotope types typical for the area: mountain meadows, natural forests, peat bogs, natural streams and agricultural clearance cairns (stone heaps that have been accumulated to enable tillage in past centuries), altogether covering 1,285 ha on the German side and 7,246 ha on the Czech side. The paper presents and discusses the assessment of four particular ecosystem services, namely the provision of wood and timber, the provision of hay, carbon fixation, and the regulation of flood events. First, suitable indicators have been defined. Second, the physical performance and its potentials have been identified. In the third place, the benefits and values have been derived. Tangible results have been acquired in the form of a transborder case study. The annual yields include 22,000 m³ of timber resp. firewood and 127,000 dt of hay with a market value of about 0.5 m €. For the other two ecosystem services, the calculations identified 6 m t of carbon storage and 0.5 m m³ flood water reserve, which equals to about 1.35 m €.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Das Konzept der Ökosystemleistungen (ÖSL) dient dazu, die direkten und indirekten Beiträge von Ökosystemen zum Wohlergehen des Menschen zu beschreiben und zu bewerten. Durch Aufzeigen des vielfachen gesellschaftlichen Nutzens, der mit dem Erhalt der biologischen Vielfalt und funktionsfähiger Ökosysteme einhergeht, soll erreicht werden, dass deren Leistungen bzw. die sogenannten Gratis-Naturkräfte in marktwirtschaftlich orientierten Systemen stärkere Berücksichtigung finden, um nachhaltige Landnutzung und dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung voranzubringen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen und die biologische Vielfalt langfristig zu sichern. Mithilfe dieses Konzepts soll verdeutlicht werden, wie Wirtschaft und menschliches Wohlergehen von der Natur abhängen, wie sich private und öffentliche Entscheidungen (Konsumverhalten, Investitionen) und Planungen auf die Wohlfahrtsleistungen der Natur auswirken und welche Einschränkungen an Gratisleistungen der Ökosysteme sowie an anderweitigen Nutzen mit der Nichtbeachtung dieser Abhängigkeiten verbunden sind (vgl. Batemanet al. 2013,deGrootet al. 2002,Grunewald & Bastian2013, Grunewaldet al. 2016, TEEB 2010).

Während sich mittlerweile zahlreiche Initiativen weltweit mit der Kartierung und Bewertung von ÖSL befassen, sind grenzüberschreitende Ansätze eher die Ausnahme, ebenso wie Erfassungen von ÖSL spezifischer, naturschutzfachlich wertvoller Biotoptypen(Bastianet al. 2017).

Eine bereits zuvor durchgeführte Studie beinhaltete Untersuchungen zu ÖSL in Natura-2000-Gebieten des Osterzgebirges (Bastian2013). Nunmehr wurden, wiederum im Rahmen eines bilateralen EU-Projekts (INTERREG A), beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze in der Kammregion des Osterzgebirges charakteristische und für den Naturschutz wichtige Biotoptypen analysiert und GIS-gestützte Berechnungen von ÖSL vorgenommen. Untersucht wurden Bergwiesen einschließlich Borstgrasrasen (Abb. 1, 3), Steinrücken (Abb. 4), naturnahe Wälder (Abb. 5), Hochmoore (Abb. 6) und naturnahe Fließgewässer (Abb. 12). Diesen fünf Biotoptypen gemeinsam ist einerseits ihr wesentlicher Beitrag zur Biodiversität in der Region; zudem stellen sie Relikte bzw. Zeugen der einstigen Naturlandschaft oder der historischen Kulturlandschaft dar (Thiem & Bastian2014). Ihre kommerzielle Nutzung verspricht nur minimale Erträge. Deshalb hängen ihre Erhaltung und Pflege davon ab, dass die Gesellschaft erkennt und honoriert, mit welchen Werten und Leistungen für die Allgemeinheit ihre Existenz verbunden ist. Für diese Biotoptypen wurde eine größere Zahl an ÖSL (v.a. physisch-quantitativ) bestimmt und teilweise monetär bewertet (Bastian & Syrbe2014, Bastianet al. 2017), wovon nachfolgend vier Beispiele, nämlich die zwei Versorgungsleistungen Holzzuwachs und die Regulationsleistungen Kohlenstoffspeicherung sowie Hochwasserrückhalt, vertiefend beschrieben werden.

2 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet umfasst 365 km² Fläche im oberen Osterzgebirge, davon liegen ca. 200 km² auf tschechischer und 165 km² auf deutscher Seite. Der deutsche Teil entspricht der Verwaltungsgemeinschaft Altenberg, bestehend aus der Stadt Altenberg und der Gemeinde Hermsdorf/Erzgebirge. Auf Seite der Tschechischen Republik wurden die Gemeinden Osek, Háj u Duchcova, Moldava, Mikulov, Košt´any, Dubi, Krupka und Petrovice einbezogen, allerdings nur jene Teile davon, die naturräumlich zum Erzgebirge gehören (Abb. 2, 7).

Das Erzgebirge (tschechisch Krušné hory ) ist eine ca. 150 km lange Pultscholle, die auf ihrer Südseite steil abfällt, nach Norden aber über 30 bis 45 km ins Hügelland übergeht. In der Nähe des sich zwischen 800 und max. 1244 m (Keilberg/ Klinovec ) erhebenden Kamms verläuft die Grenze zwischen Sachsen und der Tschechischen Republik. Kennzeichnend für die Kammregion des Erzgebirges sind saure Grundgesteine, raues Klima, ausgedehnte Fichtenforste, aber auch viele Bergwiesen. Aufgrund der wertvollen Naturausstattung entlang des Erzgebirgskamms konzentrieren sich hier viele Natura-2000-Gebiete. Teilweise grenzen diese unmittelbar aneinander bzw. gehen ineinander über, woraus sich große zusammenhängende Schutzgebietskomplexe ergeben. Dazu zählen u.a. die Vogelschutzgebiete Osterzgebirge (Východní Krušné hory, 164 km², mit eingebetteten FFH- und Naturschutzgebieten: Rašelinište U jezera – Cínovecké rašelinište , C erný rybník, Grünwaldské vr esovište , C erna louka ), Fürstenau, Weicholdswald und Osterzgebirgstäler, die FFH-Gebiete Fürstenauer Heide und Grenzwiesen Fürstenau, Kahleberg bei Altenberg, Georgenfelder Hochmoor, Bergwiesen um Schellerhau und Altenberg.

3 Erfassung und Quantifizierung der Biotoptypen

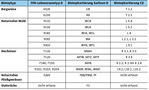

Die fünf ausgewählten Biotoptypen wurden zunächst quantifiziert (Länge, Flächeninhalte). Als Datengrundlagen standen auf deutscher Seite die selektive Kartierung wertvoller Biotope (Buder & Uhlemann2010) und die Kartierung der Lebensraumtypen (LRT) in den FFH-Gebieten zur Verfügung. Auf tschechischer Seite existiert eine gemeinsame Biotop- und LRT-Datenbank. Für die linienhaften Biotope mussten für das tschechische Gebiet Schätzungen anhand topographischer Daten vorgenommen werden. Eine Zuordnung der fünf Biotoptypen zu den Klassen der zwei deutschen und der tschechischen Kartierungsgrundlage zeigt Tab. 1.

Die Daten der Biotopkartierungen wurden mit den LRT der FFH-Kartierung abgeglichen bzw. um diese ergänzt. Dabei wurden Überlappungen unter den Daten entfernt. Die linienhaften Objekte mussten (mit 10 m Breite) „gebuffert“ werden, um nicht eng aneinander verlaufende Linien gleicher Objekte doppelt zu zählen. Dann wurde die Biotop-Attributdatenbank an die deutschen Geodaten der Biotopkartierung gekoppelt, die Flächeninhalte sowie Linienlängen berechnet und die Gesamtflächen der fünf Biotoptypen ermittelt.

Für die flächenhaften Biotoptypen in Tschechien stand ein Datensatz der AOPK (Agentura Ochrany Pr írody a Krajiny C eské Republiky = Agentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik) zur Verfügung, der leider auch „Mosaike“ enthält, unter denen sich Kombinationen verschiedener Biotoptypen befinden. Erst wurde die Attributtabelle in eine neue Datei exportiert, welche an die Biotop-Datenbank gekoppelt wurde. Diese Zuordnung verlief also umgekehrt zur üblichen Vorgehensweise, weil es zu jedem Mosaik-Polygon mehrere Datensätze in der Biotopdatenbank gibt. In der Datei wurden dann schrittweise die relevanten Biotoptypen ausgewählt und deren Flächengrößen berechnet.

Zu den linienhaften Biotoptypen (Fließgewässer und Steinrücken) im tschechischen Gebietsteil konnten nur Daten des topographischen Dienstes ZABAGED®( Základní báze geografických dat C eské republiky = Geodatenbasis der Tschechischen Republik) genutzt werden. Darin sind u.a. Bäche und linienförmige „Steinhaufen“ erfasst, ohne genauere Angaben. Für beide Biotoptypen wurde die Biotopzugehörigkeit deshalb abgeschätzt. Da Luftbilder zeigen, dass sich auch unter Terrassenstufen und linienförmigen Vegetationselementen Steinrücken verbergen, wurden auch alle Elemente dieser Objekttypen jenseits des Waldes, von Straßenrändern oder Ufern ausgewählt. Somit gibt es für die Steinrücken eine Minimal- (nur Steinhaufen) und eine Maximalschätzung (zusätzlich ausgewählte Terrassenstufen und Vegetationslinien). Bei den Fließgewässern wurde zuerst eine Länge aller Gewässerläufe bestimmt. Diese Gesamtlänge wurde dann im Analogieschluss zum deutschen Gebietsausschnitt entsprechend des dortigen Anteils auf die „naturnahen“ Fließgewässer reduziert.

4 Methoden zur Bestimmung der Ökosystemleistungen (ÖSL) für die ausgewählten Biotoptypen

4.1 Versorgungsleistung Holz in Wäldern und Steinrücken

Für die Versorgungs-ÖSL mit pflanzlichen Materialien sind besonders die Holzerträge der zwei Biotoptypen naturnahe Wälder und Steinrücken relevant. Sie hängen von der Baumartenzusammensetzung, den Wachstumsbedingungen und von der Holzentnahme ab, differenziert nach Holzsortiment (Feuer-, Bau-, Furnierholz). Da es zum Bewirtschaftungsziel in naturnahen Biotopen gehört, auch Totholz und Naturwaldzellen zu erhalten, wird i.d.R. nicht das gesamte aufwachsende Holz geerntet. Es ergeben sich Unterschiede zwischen dem Potenzial (Holzzuwachs) und tatsächlich erbrachter Leistung (Holzerträge).

Der potenzielle Holzzuwachs in den deutschen Wäldern wurde anhand der sächsischen Ertragstafeln (www.dsw2.de/ertragstafeln.html) für einzelne Baumarten ermittelt, aus denen für die Wälder in der Gebirgsregion die schwächere Standortklasse zur Anwendung kam. Für die in der Biotopkartierung erfassten Hauptbaumarten wurden jeweils die Zuwachswerte aus den Wachstumstafeln entnommen, gemittelt und aufgerundet. Tab. 2 zeigt die angesetzten Werte, wobei im Falle von Biotopkomplexen die Hauptbaumarten der beteiligten Typen berücksichtigt wurden (Kürzel mit Bindestrich in linker Tabellenspalte).

Als ÖSL wird der sogenannte Hiebsatz herangezogen, den die nach § 32 Abs. 2 BNatSchG gesetzlich anerkannte Naturschutzvereinigung „Landesverein Sächsischer Heimatschutz“ (www.saechsischer-heimatschutz.de) als Eigentümer naturnaher Wälder (vorwiegend bodensaure Buchenwälder) im Osterzgebirge aus forstlichen Gutachten (Walczak & Wilhelm2009) mit jährlich 4,5 m³ ha–1abgeleitet hat. Darin ist berücksichtigt, dass ein erheblicher Totholzanteil im Bestand verbleibt. Der Hiebsatz liegt also am unteren Rand der Zuwächse. Der finanzielle Ertrag der Waldbewirtschaftung hängt nicht nur vom Holzertrag ab, sondern vor allem von den Aufwendungen für den Aufbau und die Erhaltung des Waldes. Zur monetären Bewertung ist es deshalb sinnvoll, aktuelle Deckungsbeiträge anzusetzen. Diese liegen für o. g. Beispielbetrieb des Landesvereins bei 34 €/ha jährlich.

Auf Steinrücken ist die Holzgewinnung nur für Brennholz ökonomisch sinnvoll. Zur Bewertung wurde die Gesamtlänge mittels einer durch Stichproben bestimmten mittleren Breite von 7 m in Hektar umgerechnet. Ebenfalls aufgrund stichprobenartiger Erhebungen gibtBittner(2013) einen Durchschnittswert des aktuellen Holzvorrats von 86,45 Schütt-Raummetern (Srm) pro Hektar Steinrücken an. Da diese Holzmenge nicht in einem Jahr geerntet werden kann, wurde die Entnahme rechnerisch auf vier Jahre verteilt.Bittner(2013) schlägt vor, von einem Aufwuchs von 4 Srm/ha p.a. auszugehen, die im fünfjährigen Umtrieb geerntet werden können.

Der Nutzen ist vom Feuerholzpreis und den Erntekosten abhängig; Transportkosten und Ernte-Erschwernisse blieben hier unberücksichtigt. Als möglicher Erlös für den Verkauf des Holzes wurden nachBittner(2013) 28 €/Srm angesetzt. Für die mechanische Ernte (mit Hand und Kettensäge) der Anfangsvorräte sind demnach 8 €/Srm einzuplanen, welche den Erlös in den ersten Jahren auf 20 €/Srm reduzieren. Die Ernte der Folgejahre mit einem fahrbaren Schneidhäcksler kann kostengünstiger mit 4 €/Srm kalkuliert werden, so dass die Netto-Erlöse dann bei 24 €/Srm liegen.

4.2 Versorgungsleistung Heuertrag von Bergwiesen

Hundt(1964) analysierte die Ertragsfähigkeit von Bergwiesen dreier deutscher Mittelgebirge, darunter des Erzgebirges. Die Durchschnittswerte für die im Untersuchungsgebiet typischen Goldhaferwiesen betragen 46,7 dt/ha und für Borstgrasrasen 13,9 dt/ha. Potenzielle Erträge bei intensivierter Bewirtschaftung wären dagegen 66,0 dt/ha bzw. 31,6 dt/ha. NachHundt(1964) wachsen auf ungedüngten Bergwiesen Gräser und Kräuter mit geringen bis mittleren Futterwertzahlen von 2 bis 4,7. Hochleistungsvieh würde nach Fütterung mit Bergwiesenheu zu geringe Milch- und Fleischerträge liefern, so dass viele Rinderhalter auf anderes Futter zurückgreifen. Bergwiesenheu ist eher für Pferde oder Heimtiere geeignet; es lässt sich daher i.d.R. nicht die gesamte Ernte verkaufen. Der Rest (im Projektbeispiel ca. 30 %) wird gemulcht oder als Dünger verwendet. Die Kalkulation unterstellt jedoch den Verkauf des gesamten Heus zu marktüblichen Preisen (ca. 10 €/dt Marktpreise. Erzeugerpreise Heu: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; arithmetisches Bundesmittel der Einzelmeldungen (keine Terminware); mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle; in EUR/t ohne MwSt. Quelle: www.agrarheute.com/markt/futtermittel/heu (22.07.2017)., Agrarheute 2015). Für Wiesenpflege und Heuwerbung wurde der mittlere Agrar-Umwelt-Fördersatz Sachsens mit 360 €/ha (Grunewald & Syrbe2014) angesetzt. Die Erträge und Kosten auf tschechischer Seite sind in etwa mit jenen auf deutscher Seite vergleichbar.

4.3 Regulationsleistung Kohlenstoff-Fixierung

Zahlreiche Ökosysteme leisten durch Aufnahme des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) aus der Luft einen Beitrag zum Klimaschutz. Ein Indikator hierfür ist die Menge an CO2, die grüne Pflanzen aufnehmen, durch Photosynthese in ihre Biomasse einbauen und der Atmosphäre entziehen. Interessant ist allerdings auch der Kohlenstoffvorrat, der bereits im Ökosystem gespeichert ist. In nicht nachhaltig genutzten Ökosystemen kann es auch zu negativen Effekten kommen, indem Freisetzungsprozesse die Aufnahmefähigkeit übertreffen, z.B. bei Mineralisierung entwässerter Moorböden. Zur Vorratsschätzung in Wäldern sind vor allem folgende Speicher zu berücksichtigen:

- Kohlenstoff in der Blatt- und Holzmasse der Pflanzen,

- Kohlenstoff in unterirdisch lebenden Pflanzenteilen (Wurzeln),

- Humus im Boden,

- Kohlenstoff im Totholz und in der Streuauflage.

Für naturnahe Fichten-Bergwälder des Harzes ermitteltenJacobet al. (2013) einen Mittelwert von 422 t/ha Kohlenstoff auf Standorten, die auch für das Osterzgebirge als repräsentativ angenommen werden können; davon enthält die lebende oberirdische Biomasse 200 t C/ha, also 47 % der Gesamtvorräte.

Für die mit Gehölz bestandenen Steinrücken lassen sich die Schätzungen zum Holzvorrat nutzen. Im Analogieschluss zu den Wäldern ist auch dieser Speicherwert zu verdoppeln, um die Blätter und die unterirdischen C-Mengen mit zu erfassen. Um den in Schütt-Raummetern angegebenen Holzvorrat in Festmeter umzurechnen, gilt nachKeusch(2016) ein mittlerer Umrechnungssatz von 0,45. Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft(2011)benennt im Merkblatt 27 die CO2-Speicherung von Bäumen als Umrechnungsfaktor aus der Holzmasse für die Baumarten Fichte (1,5), Kiefer (1,5), Buche (1,6) und Eiche. Für die Eberesche als Charakterbaum der Steinrücken wurde ersatzweise das Mittel der Laubbaumarten (1,6) ausgewählt.

Für die Ermittlung der Kohlenstoffaufnahme der Gehölz-bestandenen Biotope wurde der berechnete Holzzuwachs zugrunde gelegt. Die Zuwächse unterirdischer Biomasse blieben unberücksichtigt. Der mittlere jährliche Zuwachs naturnaher Wälder von 6,5 m³/ha wurde auf alle Biotope dieses Typs übertragen. Wegen der mit einiger Verzögerung wieder freigesetzten Kohlenstoffmenge bei Bewirtschaftung der Wälder reduziert sich diese Leistung nach verschiedenen Literaturangaben um etwa zwei Drittel. Als Umrechnungsfaktor für den Kohlenstoffgehalt ergibt sich nach o.g. Merkblatt (Fichte 1,2; Eiche und Buche 1,4) der Mittelwert 1,3 t C/Vfm.

Das gleiche Prinzip kam für die Steinrücken zum Tragen. Aus jährlichem Aufwuchs und Faktor 1,6 errechnet sich deren CO2- und Kohlenstoffgehalt (durch 3,67 Der Umrechnungsfaktor ergibt sich aus den Atommassen (gerundet in Gramm pro mol): C = 12, O = 16; CO2 C+O+O = 44. Kohlendioxid verhält sich also zu Kohlenstoff wie 44/12 – dies sind 3,67.). Die Speicherleistung der Moore ist vor allem vom hydrologischen Zustand abhängig (UK NEA 2011) und schwankt zwischen 0,1 und 9,5 t C pro Hektar und Jahr. Deshalb wurden die Moore auf der deutschen Seite nach ihrer FFH-Zustandsklasse entweder mit 0,5 für die zwei besten Klassen A (1 % der Fläche) und B (34 %) oder mit 0,1 für die Klasse C (4 %) für die degradierten Moore bzw. 0,3 für die Mischklassen B/C (13 %) sowie für Flächen ohne Zustandsklassen (48 %) multipliziert. Der Kohlenstoff-Vorrat der Moore im Osterzgebirge wurde vonMajchrzaket al. (2014) mit dem sogenannten CARBSTOR-Kalkulator abgeschätzt, nach dem 2 302 t pro Hektar anzusetzen sind.

Als Ansatzpunkt für den finanziellen Gegenwert dieses Speichervermögens diente der Emissionshandelspreis der European Energy Exchange AG vom 04.12.2015 (EEX 2015) mit 8,56 € pro Tonne CO2. Eine Tonne Kohlenstoff entspricht in allen Rechnungen 3,67 t CO2.

4.4 Regulationsleistung Hochwasserschutz

Die Regulationsleistung bei Hochwassergefahr verringert oder verzögert den Spitzenabfluss nach einem Niederschlagsereignis. Die hochwassermindernde Wirkung naturnaher Wälder ergibt sich u.a. durch Interzeption, Totholz, Muldenspeicher und aufgelockerten, gut durchwurzelten Boden, wo Wasser aufgenommen oder zwischengespeichert werden kann. Um diese Wirkungen abzuschätzen, eignet sich das Niederschlags-Abfluss-Modell „AKWA-M“ der Firma Hydro-Consult GmbH. Für das Osterzgebirge existieren Modell-Simulationen für mehrere Einzugsgebiete und verschiedene Hochwasserereignisse (Hydro-Consult 2013). Da besonders große Hochwasserereignisse schadensrelevant sind, wurden Simulationen für 100-jährige Ereignisse ausgewertet. Aus der Differenz der Modellergebnisse unterschiedlicher Waldbedeckung ließ sich die mittlere Wirkung einer Waldfläche bestimmen und auf die Fläche aller naturnahen Wälder hochrechnen. Die kalkulierte, über acht Stunden während der Hochwasserspitze zurückgehaltene Wassermenge wurde mit der Kapazität des im gleichen Einzugsgebiet im Bau befindlichen Hochwasserrückhaltebeckens Glashütte verglichen, das ca. 1 Mio. m³ Wasser speichern kann und 2,5 Mio. € kostete.

Auch Hochmoore nehmen Wasser auf, können dieses lange speichern und allmählich wieder abgeben. Doch das kurzfristige Speicherverhalten wirkt weniger ausgleichend auf den Wasserhaushalt, so haben Einzugsgebiete mit Hochmooren oft eine höhere Abflussspitze als solche mit mineralischen Böden (Succow & Joosten2001).

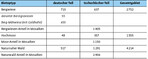

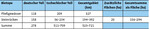

5 Ergebnisse zur Biotopausstattung

Im Untersuchungsgebiet befinden sich 8 521 ha flächenhafte wertvolle Biotope der fünf betrachteten Typen, davon 7 246 ha Biotope auf tschechischer und 1 285 ha auf deutscher Seite (Tab. 3, Abb. 7). Durch die in Abschnitt 3 erläuterte spezifische Abfrage der Biotopanteile innerhalb der Mosaike geben diese Zahlen die tatsächlichen Flächen der Biotoptypen (nicht der gesamten Mosaike) wieder.

Bei den erfassten linienhaften Biotoptypen besteht folgende Situation (Tab. 4, Abb. 7): Die Längenberechnung aus den topographischen Daten für die Steinrücken ergab auf deutscher Seite eine Gesamtlänge von 158 km; dazu kommen flächenhafte Objekte mit insgesamt 20 ha Größe. Wegen unsicherer Daten ist für die tschechische Seite ein minimaler Wert (die als „Steinhaufen“ ausgewiesenen Linienobjekte) von 36 km anzugeben, maximal kann es dort 234 km Steinrücken geben (Kanten und Vegetationslinien eingeschlossen). Der unbekannte wahre Wert liegt also zwischen 35 und 234 km. Damit sind im deutsch-tschechischen Gesamtgebiet zwischen 194 und 392 km linienhafte Steinrücken vorhanden. Die Gesamtlänge aller Gewässerläufe beträgt auf tschechischer Seite 475 km. Die Anwendung des Korrekturfaktors (analog zu den Proportionen auf deutscher Seite) ergibt einen Anteil der naturnahen Fließgewässer von 209 km. Insgesamt wurden damit im Untersuchungsgebiet 523 bis 721 km linienhafte Biotope der untersuchten Typen erfasst.

6 Ergebnisse zu Ökosystemleistungen

6.1 Versorgungsleistung Holz von Wäldern und Steinrücken

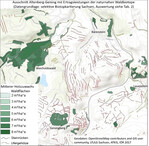

Die naturnahen Wälder des deutschen Gebietsteiles erbringen einen Jahreszuwachs von 3 351 m³ Stammholz (Abb. 8). Aus dieser Fläche und dem in Abschnitt 4.1 abgeleiteten Hiebsatz für die naturnahen Waldflächen (4,5 m³ha-1) liegt diese Ökosystemleistung bei 18 963 m³ tatsächlich genutztem Holzertrag pro Jahr. Überträgt man den Deckungsbeitrag auf alle naturnahen Waldflächen im Untersuchungsgebiet, so ergeben sich 143 276 € jährliche Erlöse aus der Forstwirtschaft. Die Steinrücken mit 154,8 ha Gesamtfläche weisen einen Holzvorrat von 13 382 Srm auf. Die manuelle Erstentnahme betrüge vier Jahre lang je 3 446 Srm, wobei die seit Jahren angewachsenen Vorräte abgeerntet würden. Ab dem fünften Jahr lassen sich entsprechend dem angenommenen Zuwachs dann dauerhaft jährlich 620 Srm Holzhackschnitzel erzielen. Verkauft man diese Ernten, so erlöst man für die Vorratsnutzung der ersten vier Jahre jeweils ca. 69 000 € und in der Folge dann etwa 15 000 € pro Jahr.

6.2 Versorgungsleistung Heuertrag von Bergwiesen

Auf Basis der Ertragsfähigkeit (Abschnitt 4.2, Abb. 9) und der Flächenangaben aus Tab. 3 ergeben sich:

- als Potenzial: für die 2 697 ha Goldhaferwiesen 178 002 dt, für die 55 ha Borstgrasrasen 1 738 dt und damit als Gesamtmenge für alle Bergwiesen 179 740 dt Heuertrag pro Jahr;

- als tatsächliche Ernte und damit ÖSL: für die Goldhaferwiesen 125 950 dt, für die Borstgrasrasen 764 dt und damit als Gesamtmenge für beide Typen 126 714 dt pro Jahr; dies entspricht ca. 71 % des Potenzials.

Wenn dieses Heu vollständig verkauft würde (10 €/dt), läge der Erlös bei 1 267 140 € im Jahr. Für die Aufwendungen zur Wiesenpflege und für die Heuwerbung belaufen sich die aus dem Fördersatz hochgerechneten Kosten auf 882 720 €. Die Nutzenschätzung entspricht der Differenz von 384 420 €.

6.3 Regulationsleistung Kohlenstoff-Fixierung

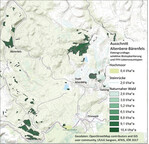

Die naturnahen Waldflächen des Gesamtgebietes haben 1 769 880 t Kohlenstoff gespeichert. Für die mit Gehölz bestandenen Steinrücken lässt sich aus den unter 5.1 getroffenen Schätzungen über den Holzvorrat (13 382 Srm bzw. 6 023 Fm) ein Kohlenstoffvorrat von 21 400 t CO2errechnen, der 5 835 t reinem Kohlenstoff in der oberirdischen Biomasse entspricht. Bei Verdoppelung dieses Wertes (zur Berücksichtigung der unterirdischen Biomasse sowie des Kohlenstoffes in Humus und Streu) resultieren 11 670 t C in allen Steinrücken-Biotopen. Die 1 555 ha Moorflächen (s. Tab. 3) enthalten grob geschätzt 3 579 610 t Kohlenstoff mit einem jährlichen Freisetzungsvermögen von 49 760 t C. In den Bergwiesen gebunden sind 669 286 t C. Für alle vier betrachteten Biotoptypen des Untersuchungsgebietes (Abb. 10) summieren sich die Speicher auf 6 030 446 t C. Nach dem EEX-Handelspreis für CO2-Zertifikate vom 04.12.2015 (8,56 €/t CO2) hätte dieser Vorrat einen hypothetischen Börsenwert von 189 Mio. €.

Der Zuwachs der naturnahen Waldbestände leistet eine CO2-Aufnahme von 35 608 t pro Jahr. Dies entspricht beim gleichen Börsenpreis wie oben (8,56 € t/CO2) einem Zertifikatswert von 304 804 €. Wegen der mit einiger Verzögerung wieder freigesetzten Kohlenstoffmenge bei Bewirtschaftung der Wälder reduziert sich diese Leistung um etwa zwei Drittel auf 2 986 t Kohlenstoff im Jahr, was 10 959 t CO2bzw. 93 806 € entspricht. Die Senkenleistung der Steinrücken beträgt 991 t CO2oder 270 t Kohlenstoff mit einem finanziellen Wert von 8 483 €. Die entsprechende Senkenleistung der Moore beträgt insgesamt 560 t C/a. Dies entspricht 2 055 t CO2bzw. einem Wert von 17 593 € pro Jahr. Abb. 11 stellt diese Leistungen kartographisch dar.

6.4 Regulationsleistung Hochwasserschutz

Die Wirkungen der Wälder wurden anhand zweier Modellläufe abgeschätzt. Für den Bachlauf Rotes Wasser (bis zum Pegel Geising 1) ergab die Simulation einen Abflussscheitel zum jetzigen Zustand des Einzugsgebietes von 31,3 m3/s und für den Fall einer nahezu vollständigen (und zwar naturnahen) Bewaldung (99,7 %) von 26,4 m³/s (Größe des Einzugsgebietes 19,5 km², aktuell 42 % Waldanteil). Dies ist eine Differenz von 4,9 m³/s, hervorgerufen durch eine hypothetische zusätzliche Waldfläche von 11,25 km². Für die Müglitz bis zum Pegel Lauenstein 1 modelliert das AKWA-M-Modell 72,0 m³/s Abflussspitze zum Ist-Zustand gegenüber 58,8 m³/s bei nahezu vollständiger Bewaldung. Hier machen 29,95 km² Wald (74,7 % statt heute 25 % auf 40,1 km² Gesamtfläche) die Differenz von 13,2 m³/s aus. Zusammen ergeben die 41,2 km² Waldfläche (Rotes Wasser- und Müglitz-Einzugsgebiet) eine Spitzenentlastung von 18,1 m³/s, das sind 0,44 m³s-1pro km² Wald. Legt man diese Größe auf die naturnahen Wälder des Untersuchungsgebietes um, ergibt sich eine Entlastung von 18,54 m³/s. Für einen Starkregen-Zeitraum von acht Stunden folgt daraus eine Gesamtmenge von einer halben Million Kubikmeter Wasser, welche den Bau eines weiteren Hochwasserrückhaltebeckens in dieser Größe und damit Kosten in Höhe von etwa 1,25 Mio. € sparen.

7 Diskussion

Schon anhand der wenigen Beispiele konnte gezeigt werden, dass natürliche bzw. naturnahe Ökosysteme (Biotoptypen) für die Bereitstellung von ÖSL in der Kulturlandschaft eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass im Bereich der Versorgungsleistungen diese Ökosysteme oft schlechter abschneiden als intensiver bewirtschaftete, naturfernere Ausprägungsformen (z.B. geringerer Heuertrag von Bergwiesen als von artenarmem Intensivgrünland; allerdings oft höhere Futterqualität!). Bei Regulationsleistungen kommt es häufig nicht unbedingt auf eine hohe Artenvielfalt oder Naturnähe an (nicht nur naturnahe Wälder, sondern auch Fichtenforsten fixieren Kohlenstoff und bremsen den Wasserabfluss). Bei kulturellen ÖSL hingegen sind naturnahe und artenreiche Ökosysteme meist überlegen (vgl.Bastian2013). Es zeigte sich, dass die Unterscheidung zwischen Potenzial und Leistung (Grunewald & Bastian2013,Heilandet al. 2016) generell sinnvoll ist. Potenziale sind vor allem für die Betrachtung von Planungsalternativen und Handlungsoptionen bedeutungsvoll. Häufig überschreiten sie das Maß der tatsächlich in Anspruch genommenen ÖSL.

Im Projekt ging es darum, die durch die grenzüberschreitende Betrachtung inhomogenen, teils sogar lückenhaften Informationen bestmöglich zu verarbeiten und für eine breitere Öffentlichkeit aufzubereiten. Bei unzureichender Datenbasis wurde in manchen Fällen die Methode des Benefit-Transfer (TEEB2010) für Bewertungen angewendet. Das ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn übertragbare repräsentative Werte vorhanden sind, z.B. zwischen der deutschen und der tschechischen Seite des Osterzgebirges. In internationalen Datenbanken hinterlegte Werte sind meist nur im jeweiligen Kontext zutreffend und daher lediglich in wenigen Fällen übertragbar. Stattdessen musste vielfach auf „graue“ regionale Literatur, auf verwertbare Daten aus lokalen Untersuchungen, teilweise auch älteren Datums, zurückgegriffen werden und es wurde vor Ort verfügbare Expertise einbezogen. Zusätzlich zu den beschriebenen Kalkulationen kamen im Projekt weitere Bewertungsmethoden zum Einsatz, so das Auswahlexperiment (Choice experiment) und Reisekosten-/Zahlungsbereitschaftsanalysen, um festzustellen, welche Ausprägungsformen der untersuchten, für das Osterzgebirge typischen Naturelemente von Besuchern bevorzugt werden (vgl.Bastianet al. 2014, 2017).

Die Erkenntnis, dass Monetarisierungen von ÖSL nur in bestimmten Fällen sinnvoll sind, aufgrund theoretischer und konzeptioneller Schwächen aber rasch an ihre Grenzen stoßen, greift immer mehr Raum. Kritikpunkte sind z.B. die Reduzierung komplexer Systeme auf metrische Skalen, die starke Abhängigkeit der Preise eines Produkts oder einer ÖSL von Faktoren wie etwa lokaler Kontext, Konkurrenz am Markt, Kaufkraft oder Marketing, die mangelnde Bilanzierung negativer ÖSL (Disservices), die Überbewertung der Märkte und die Gefahr der einseitigen Kommerzialisierung und weiterer Naturzerstörung (Gómez-Baggethun & Ruiz2011,Jungmeier2016). Geldangaben vermögen spezifische Aspekte des Mensch-Natur-Verhältnisses widerzuspiegeln, nicht aber eine ganzheitliche Betrachtungsweise unter Einschluss nichtökonomischer Dimensionen der Natur zu ersetzen.

So liefern die Bergwiesen und Steinrücken des Erzgebirges nicht nur Heu oder Holz, sondern sie gelten auch als historische Kulturlandschaftselemente, die eine Kulturlandschaft von hoher Eigenart prägen. Traditionelle Kulturlandschaften spiegeln die komplizierte historische Entwicklung wider, die Auseinandersetzung zwischen Mensch und Natur sowie die kulturellen, sozialen, politischen und ökonomischen Wandlungen in der Gesellschaft. Solche ethischen, ästhetischen, wissenschaftlichen, Bildungs- und anderen Werte können kaum oder gar nicht monetär bemessen werden. Zu beachten ist auch, dass die in den Kalkulationen verwendeten monetären Werte von aktuell erzielbaren Preisen ausgehen, die sich in Zukunft immer wieder ändern können.

Bei grenzübergreifenden Untersuchungen von ÖSL sind mehrere Besonderheiten zu beachten: Politische und ökologische (Naturraum-) Grenzen koinzidieren höchst selten, wodurch die Ausstattung mit Arten und Ökosystemen beiderseits administrativer Grenzen ähnlich, wenn nicht gar identisch ist. Demzufolge sind die bereitgestellten ÖSL (Potenziale, Dargebot) durchaus vergleichbar, wie am Beispiel der tschechischen und deutschen Teile des Osterzgebirges gezeigt werden konnte (eine Ausnahme bildet u.a. der höhere Anteil der Moore auf tschechischer Seite). Teils erhebliche Unterschiede bestehen u.a. im Hinblick auf die Datenlage (z.B. Besonderheiten bei der Biotopkartierung – Abschnitt 3, Verfügbarkeit von Daten für die Berechnung von ÖSL), aber auch in Bezug auf aktuelle Landnutzung, Naturschutzpraktiken sowie Präferenzen für spezifische Biotop- und Landschaftszustände bzw. Nachfragen nach bestimmten ÖSL (Bastianet al. 2017). Die Komplexität und Variabilität der ökologischen, ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen lassen einen hohen Erkenntnisgewinn aus bi- bzw. internationalen ÖSL-Studien erwarten.

Inwieweit das Konzept der ÖSL für die Landschaftsplanung und für räumliche Umweltprüfungen hilfreich ist, wird seit längerem teils kontrovers diskutiert (deGrootet al. 2010,Grünwald & Wende2013, Heilandet al. 2016,von Haaren & Albert2011). Breiterer Zuspruch besteht indes für die Einbindung von ÖSL in Bildung, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinssteigerung zugunsten von Biodiversität und Naturerhalt. Um ÖSL transparent aufzuzeigen und verständlich zu kommunizieren, ist der Einsatz innovativer Technologien und neuer Medien vielversprechend. So wurden im Projektgebiet auf Grundlage vorhandener Geoinformationstechnologien drei virtuelle Lehrpfade (Wissenswege) eingerichtet. Es handelt sich um reale Wandertouren mit jeweils etwa zwölf virtuellen Stationen, in denen per Smartphone Informationen zu Leistungen der im Osterzgebirge typischen Biotope abgerufen werden können (wissenswege.ioer.info).

Dank

Die dieser Publikation zugrundeliegende Studie wurde im Rahmen des von der Europäischen Union sowie dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Ziel 3) geförderten INTERREG-Projekts „Mehrwert Natur Osterzgebirge. Ökosystemdienstleistungen erkennen, bewerten und kommunizieren“ (Förder-Nr. 100093854) durchgeführt. Für die Bereitstellung von Daten danken wir dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) sowie der Agentura Ochrany Pr írody a Krajiny C eské Republiky (AOPK).

Literatur

Agrarheute(2015):Marktpreise.Erzeugerpreise Heu: Einkaufspreise der Erzeuger für lose Ware; www.agrarheute.com/markt/futtermittel/heu (22.07. 2017).

Bastian,O.(2013): The role of biodiversity in supporting ecosystem services in Natura 2000 sites. Ecol. Indicators 24, 13-22.

–, Syrbe, R.-U.,unter Mitarbeit vonBerens, A., Kochan, B., Kochan, N., Rybová, K., Slavík, J., Stutzriemer, S., Vojac ek, O. (2014):Mehrwert Natur Osterzgebirge. Ökosystemdienstleistungen erkennen, bewerten und kommunizieren. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden, in Zusammenarbeit mit J.-Purkyn e -Universität in Ústí nad Labem. 44 S. (2 Versionen: deutsch/tschechisch). .

–, Syrbe, R.-U., Slavik, J., Moravec, J., Louda, J., Kochan, B., Kochan, N., Stutzriemer, S., Berens, A.(2017): Ecosystem services of characteristic biotope types in the Ore Mountains (Germany/Czech Republic). Int. J. of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 13, 51-71.

BatemanI.J.,Harwood, A.R., Mace, G.M., et al. (2013): Bringing ecosystem services into economic decision-making: Land use in the United Kingdom. Science 341, 45-50.

Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft(2011):Kohlenstoffspeicherung von Bäumen. Merkblatt 27, 6 S.

Bittner, M. (2013): Erarbeitung eines Konzeptes für die Ermittlung von Dendromassepotenzialen aus naturschutzfachlicher Nutzung von Steinrücken bzw. Lesesteinhäufen. Unveröff. Semesterarbeit, TU Dresden, Fakultät Umweltwissenschaften.

Buder, W., Uhlemann, S. (2010): Kartieranleitung. Aktualisierung der Biotopkartierung in Sachsen. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden, 63 S.

de Groot, R.S., Alkemade, R., Braat, L., Hein, L., Willemen, L. (2010): Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning, management and decision making. Ecol. Complexity 7, 260-272.

–, Wilson, M., Boumans, R.(2002): A typology for description, classification and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecol. Economics 41, 393-408.

EEXEuropean Energy Exchange AG (o.J.): EEX Emission. www.eex.com/de#/de (Zugriff: 04. 12.2015).

Gómez-Baggethun, E., Ruiz-Pérez, M. (2011): Economic valuation and the commodification of ecosystem services. Progress in Physical Geography 35, 613-628.

Grunewald, K., Bastian, O. (Hrsg.,2013):Ökosystemdienstleistungen.Springer, Spektrum, Berlin, Heidelberg. Englisch: 2015: Ecosystem Services. link.springer.com/book/10. 1007/978-3-662-44143-5.

–, Herold, H., Marzelli, S., Meinel, G., Richter, B., Syrbe, R.-U., Walz, U. (2016): Konzept nationale Ökosystemleistungs-Indikatoren Deutschland. Weiterentwicklung, Klassentypen und Indikatorenkennblatt. Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (5), 141-151.

–, Syrbe, R.-U.(2014): Aufgaben und Kostenbilanzierung der Biotoppflege – Methodik und Ergebnisse am Beispiel des Freistaats Sachsen. Natur und Landschaft 89, 193-199.

–, Wende, W. (2013): Integration des ÖSD-Konzepts in die Landschaftsplanung. In:Grunewald, K., Bastian, O., Hrsg., Ökosystemdienstleistungen, Springer, Spektrum, Berlin, Heidelberg, 177-185.

Heiland, S., Kahl, R., Sander, H., Schliep,R. (2016): Ökosystemleistungen in der kommunalen Landschaftsplanung. Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (12), 313-320.

Hundt, R.(1964): Ein vegetationskundliches Verfahren zur Ermittlung des Ertragspotentials im Grünland. Zeitschrift für Landeskultur 6, 61-84.

Hydro-Consult GmbH (Dr. Dittrich & Partner, 2013): Hochwasserminderung und Wasserhaushaltsänderung durch Aufforstung und Waldumbau im Osterzgebirge (Präsentation).

Jacob, M., Bade, C., Calvete, H., Dittrich, S., Leuschner, C., Hauck, M.(2013): Significance of over-mature and decaying trees for carbon stocks in a Central European natural spruce forest. Ecosystems 16, 336-346.

Jungmeier,M. (2016): 42! – Zur Monetarisierung von Ökosystemleistungen aus planerischer und naturschutzpraktischer Perspektive. Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (8), 241-247.

Keusch, M.(2016): Festmeter, Raummeter, Schüttraummeter & Co. Wald-Prinz.de (Zugriff: 10.12. 2016).

Majchrzak, J., Krahn, L., Schöndube, S., Kozakovic , M.(2014): Wert der Natur und ihre Leistungen für den Menschen im Osterzgebirge. Unveröff. Semesterarbeit, Ustí n. L. und Bernburg, 18 S.

Succow, M., Joosten,H. (2001): Landschaftsökologische Moorkunde. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2010): Mainstreaming the Economics of Nature – a synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. www.teebweb.org/publications/teeb-study-reports/synthesis/.

Thiem, K., Bastian, O. (2014):Historische Kulturlandschaftselemente Sachsens. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Hrsg., Dresden, Schr.-R. 18, 292 S. https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/22253.

UK NEA (National Ecosystem Assessment) (2011): Understanding nature’s value to society – Synthesis of the Key Findings. UK National Ecosystem Assessment, Oxford.

von Haaren, C., Albert, C. (2011):Integrating ecosystem services and environmental planning: limitations and synergies. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 3, 1-18.

Walczak, C., Wilhelm, E-G. (2009): Abschlussbericht: Darstellung bestehender wirtschaftlicher Strukturen und Vernetzungen am Beispiel von im Besitz des Landesvereins befindlicher Natura 2000-Flächen … Forschungsbericht im Rahmen des Projektes „Grünes Netzwerk Erzgebirge“. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Dresden, unveröff. Mskr.

Fazit für die Praxis

- • Trotz ihres mit 23 % relativ geringen Flächenanteils tragen fünf Typen wertvoller Biotope im Osterzgebirge in hohem Maße zu wichtigen Ökosystemleistungen bei.

- • Regulative Ökosystemleistungen können die Werte versorgender Leistungen weit übertreffen, im vorliegenden Beispiel um mehr als das Doppelte (1,35 Mio. vs. 0,5 Mio. €/Jahr).

- • Das Risiko einer nicht-nachhaltigen Nutzung ist außerordentlich hoch. So würde z.B. durch Vernichtung der Moore am Erzgebirgskamm hundertmal mehr Kohlendioxid freigesetzt als die Wälder jährlich binden können.

- • Trotz der unterschiedlichen Datenquellen ist es möglich, die Ökosystemleistungen beiderseits der Grenze relativ exakt zu bestimmen und zu vergleichen.

- • Auf der tschechischen Seite des Osterzgebirges sind mehr wertvolle Biotope erhalten geblieben, demnach werden höhere Ökosystemleistungen erbracht als auf der deutschen Seite des Kammes. Die grenzübergreifende Wirksamkeit würde es rechtfertigen, gemeinsame Strategien und Finanzierungskonzepte des Naturschutzes zu entwickeln.

Kontakt

Dr. rer. nat. Ralf-Uwe Syrbe ist seit 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) in Dresden im Forschungsbereich „Wandel und Management von Landschaften“ sowie seit 2008 Lehrbeauftragter der Hochschule Anhalt (FH) Bernburg für Landschaftsökologie. Diplomlehrer für Geographie und Mathematik (Vertiefung physische Geographie, Promotion Geoökologie). 1993/94 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle im Projektbereich „Naturnahe Landschaften“. Bis 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig an der Arbeitsstelle „Naturhaushalt und Gebietscharakter“.

Kristýna Rybová arbeitet seit 2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geographie der J. E. Purkyne Universität in Ústí nad Labem. Seit 2010 Magister-Studium Demographie an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität in Prag. Seit 2012 Teilnahme an verschiedenen nationalen und grenzüberschreitenden Projekten zu Ökosystemdienstleistungen, Einfluss der demographischen Entwicklungen an die Abfallwirtschaft und grenzüberschreitender Zusammenarbeit im Wissenstransfer.

Dr. rer. nat. habil. Olaf Bastian arbeitet seit 2014 bei der Untere Naturschutzbehörde im Umweltamt der Landeshauptstadt Dresden. Studium der Biologie an der Universität Leipzig. 1978 bis 1982 wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Forstzoologie der Sektion Forstwirtschaft der TU Dresden. 1983 bis 2007 wissenschaftlicher Angestellter an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Arbeitsstelle „Naturhaushalt und Gebietscharakter“ Dresden, sowie 2009 bis 2014 am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR).

Theresia Bouhaka , Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden

Ji r i Louda , Ph.D., Univerzita J. E. Purkyn e v Ústí nad Labem

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.