Erosion der Artenkenner

Abstracts

Eine standardisierte Befragung von 70 Artenkennern (d.h. Personen mit besonderer Kenntnis von Arten) ergab einen Rückgang der Artenkenner um 21 % innerhalb der letzten 20 Jahre. Im Erfahrungsbereich der Befragten sind im Mittel nur 7,6 % der derzeitigen Artenkenner unter 30 Jahre alt, d.h. es besteht erhebliche Überalterung und fehlender Nachwuchs, was 90 % der Befragten als problematisch für die Zukunft des Naturschutzes ansahen.

Für die Entstehung von Artenkenntnis wurden vor allem die Motivation durch den eigenen Vater ermittelt und zwei relevante Altersphasen für den Beginn der Artenkenntnis identifiziert: „Früheinsteiger“ mit ca. 13,5 Jahren und „Spätbeginner“ mit ca. 22,5 Jahren. Die von den Befragten dargestellten Gründe sind verändertes Freizeitverhalten von Jugendlichen, mangelndes natürliches Umfeld am Elternhaus, fehlende Artenkenntnis bei Lehrern und fehlende naturschutzorientierte Angebote der Hochschulen.

Die Erosion der Artenkenner sollte von den verschiedenen Ebenen des Naturschutzes als zentrales gemeinsames Zukunftsproblem erkannt werden. Erste Lösungsansätze werden beschrieben, die alle interdisziplinäre Zusammenarbeit und gezielten Mitteleinsatz für die Durchführung von Modellprojekten erfordern.

Decline in Species Experts – Results of a survey and consequential reactions

A standardised survey of 70 species experts (i.e. persons with expert knowledge of species) revealed a loss of 21 % of such species experts over the last 20 years. According to the knowledge of the interviewees only 7.6 % of the current species experts are younger than 30 years. This means a serious aging of this group and a lack of junior staff. 90 % of the respondents assessed this deficit as very problematic for the future of nature conservation. The study revealed the motivation by the father as a decisive factor for the development of species knowledge, and it identified two relevant phases for the beginning of these skills, i.e. early beginners at the age of 13.5 years and late beginners, aged 22.5 years on an average. According to the interviewees the main reasons are changing leisure activities of young people, a lack of near-natural surroundings at parents’ home, insufficient species knowledge of teachers and lacking offers oriented to nature conservation at the universities. The erosion of species experts should be recognized as a serious comprehensive problem for future nature conservation. The study describes some approaches to solution. All of them will require interdisciplinary collaboration and a targeted assignment of financial means for model projects.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung und Zielsetzung

Seit den 1990er Jahren wird der Rückgang der Intensität des ehrenamtlichen Engagements in der Zivilgesellschaft diskutiert. Dies betrifft neben z.B. Kirchen, Sozialverbänden, Gewerkschaften, Sportvereinen auch die Natur- und Umweltschutzverbände. Sorge bereitet der sinkende Anteil von oft über Jahrzehnte kontinuierlich und dauerhaft tätigen ehrenamtlichen Mitglieden und die nachlassende Bereitschaft, Funktionen und Vereinsämter wahrzunehmen.

Aus diesem Grund wird seit Langem in den Naturschutzverbänden diskutiert, wie Mitglieder gewonnen, unter geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Mitgliederpotenziale aktiviert sowie zeitgemäße und attraktive Formen des ehrenamtlichen Engagements in Naturschutzverbänden entwickelt werden können (siehe z.B. Blöbaum 2012, Groll 2006, Mitlacher & Schulte 2005). Vor allem in den letzten zehn Jahren haben die Verbände in verschiedener Form reagiert, etwa durch Einrichtung neuer hauptamtlicher Strukturen ausschließlich zur Freiwilligenarbeit und Ehrenamtsbetreuung (siehe z.B. Bremer et al. 2006, Hoppe 2012).

Vergleichsweise jung ist dagegen die Fragestellung, ob sich innerhalb der „Artenkenner“ nicht auch eine tiefgreifende Änderung vollzieht (vgl. Zucchi 2008). Der Landesarbeitskreis Artenschutz des BUND Naturschutz in Bayern e.V. hat sich seit März 2008 in mehreren Sitzungen mit dem drohenden Rückgang von Artenkennern befasst. In der aktuellen Naturschutzposition (BUND 2012) ist der Thematik ein eigenes Kapitel „Stärkung der Artenkenntnis und des ökologischen Grundwissens“ gewidmet. Bundesweite Tagungen bzw. Forschungsvorhaben fanden erst in den letzten Jahren statt (z.B. Dialogforum „Ehrenamt und Naturschutz“ 2011 des BMU und BfN in Bonn; F+E Vorhaben „Perspektive Ehrenamt“, siehe Frohn & Rosebrock 2012).

Bei dieser „Erosion der Artenkenner“ handelt es sich um eine Entwicklung, bei der alle gesellschaftlichen Ebenen, in denen Artenkenntnis eine Rolle spielt, betroffen sind.

Diese Situation ist besorgniserregend, weil in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher und politischer Bedeutung der Erhaltung der Biodiversität ausgerechnet die fachkundigen Bürger und Spezialisten fehlen, die Biodiversität bestimmen können (vgl. Zucchi 2008). Die vorliegende Untersuchung soll die Dimension des Problems darstellen, die Ursachen beleuchten und mögliche Lösungswege andeuten. Sie stellt die Kurzfassung eines „GlücksSpirale“-Projekts (Frobel & Schlumprecht 2014) dar, das vom Bayerischen Naturschutzfonds und BUND Naturschutz gefördert wurde.

2 Methoden

2.1 Beschreibung der Expertenbefragung

Basis der Untersuchung bildet eine von Herbst 2013 bis Frühjahr 2014 durchgeführte standardisierte, persönliche Befragung von 70 Experten der Artenkenntnis. Die Befragten stammten aus Naturschutzfachbehörden, Planungsbüros, Landschaftspflegeverbänden, Naturschutzverbänden (NABU, LBV, BUND, BN) und Hochschulen.

Die Hauptfragen und Themenfelder waren folgende:

1. generelle Einschätzung des Ausmaßes des Problems bei Artenkennern;

2. quantitative Entwicklung der Anzahl von Artenkennern in den letzten 20 Jahren im persönlichen Umfeld;

3. Gründe für diese Entwicklung;

4. Entwicklung der eigenen Artenkenntnis und fördernde Faktoren im privaten Umfeld;

5. Vorschläge zur Verbesserung der Situation bzw. Lösungsstrategien;

6. Bedeutung verschiedener Institutionen bei einer Stärkung der Artenkenntnis;

7. Erfragung bekannter Modellprojekte zur Verbesserung der Situation von Artenkennern;

8. Angaben zu Geschlecht, Alter, Ausbildung, Fachgebiet.

Insgesamt wurden 26 Einzelfragen bzw. Fragenkomplexe und acht weitere soziodemographische Angaben behandelt. Unter „Artenkenner“ werden fachlich versierte Personen verstanden, die sich privat, ehrenamtlich oder beruflich mit einer oder mehreren Tier- oder Pflanzengruppen befassen, diese bestimmen und in der Landschaft erheben, notieren oder kartieren und die mit ihrem Beobachtungsmaterial dazu beitragen, Verbreitungsmuster und Bestandsentwicklungen von Arten zu dokumentieren.

Bei der Erstellung des Fragebogens bzw. Gesprächsleitfadens wurden die Empfehlungen von Bühner (2006) beachtet. Bis auf die befragten Studentinnen und Studenten wurden Gesprächspartner bevorzugt, die meist schon über Jahrzehnte einschlägige Erfahrung und über lange Berufserfahrung verfügen. Die Befragung dauerte im Mittel ca. 45min. Die persönliche Befragung ermöglichte neben der differenzierten Beantwortung der eigentlichen Fragen zahlreiche Hinweise und von den Fragen ausgelöste Betrachtungen und Diskussionen, die ebenfalls protokolliert wurden.

2.2 Auswertung

Die Befragung wurde grafisch (z.B. Säulen- und Balken-Diagramme, Boxplots) und mit statistischen Analysen (nach Sachs & Hedderich 2009) mit dem Statistik-Programm XLStat2014 (Fahmy 2014) im Betriebssystem Windows 7 ausgewertet. Als übliches Signifikanzniveau wird ein p-Wert von 0,05 verwendet (Bezeichnung: „signifikant“). Testgrößen, die einen p-Wert zwischen 0,05 und 0,10 lieferten, wurden als „schwach signifikant“ betrachtet. Geprüft wurde stets, ob signifikante Unterschiede in den Antworten je nach soziodemographischen Faktoren (z.B. in Bezug auf Geschlecht, Altersgruppe, akademischer Abschluss) vorlagen.

3 Ergebnisse

3.1 Soziodemographische Beschreibung der Befragten

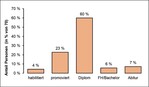

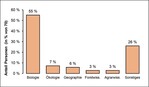

Bei den 70 befragten Personen waren Frauen (N=21; 30 %) seltener als Männer (N=49; 70 %) vertreten (Tab. 1a). Das mittlere Alter der Befragten betrug 49,4 Jahre (±12 Jahre). Die durchschnittliche Zahl der Berufsjahre betrug 21,5 Jahre (±11,6 Jahre). Dabei waren die befragten Frauen im Mittel 40,1 Jahre alt, die Männer 53,4 Jahre (p<0,0001). Entsprechend war auch die durchschnittliche Anzahl Berufsjahre bei Frauen (13,2 Jahre) signifikant geringer als bei Männern (25,1 Jahre) (p=0,0002). Aus Bayern kamen 55, aus anderen Bundesländern 15 befragte Personen. 60 % der Befragten wiesen als höchsten Abschluss ein Diplom auf, ungefähr ein Viertel der Befragten (23 %) war promoviert. Der höchste akademische Abschluss hing bei den 70 Befragten weder vom Geschlecht noch vom Einstiegsalter der ersten Artenkenntnis ab (Abb. 1).

Beim Studiengang überwogen mit 55 % die Biologen (Abb. 2). Signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern traten nicht auf. 49 % der Befragten arbeiteten in Naturschutz- oder Landschaftspflegeverbänden, 21 % in einem naturschutzfachlich tätigen Planungsbüro und 17 % füllten eine ehrenamtliche Funktion aus (Abb. 3).

Die befragten Studentinnen und Studenten waren im Mittel 25,8 Jahre alt, die Ehrenamtlichen 64,0 Jahre. Die übrigen Berufsgruppen lagen dazwischen (Tab. 1b).

3.2 Befragungsergebnisse

3.2.1 Einstiegsalter

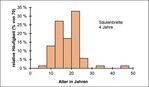

Das Alter, in dem die Artenkenner mit ihren systematischen Erhebungen begannen, ist recht variabel (Abb. 4). Auffallend waren jedoch zwei Gruppen: 12–16-Jährige und 20–24-Jährige.

Der Beginn der systematischen Arterfassungen wurde definiert als der Zeitpunkt, in dem die Befragten erstmals mit Notizbuch und Bestimmungshilfen im Gelände aktiv waren und Arten erhoben. Bei Frauen war dies später als bei Männern (Mediane: Männer 15 Jahre, Frauen 20 Jahre; schwach signifikanter Unterschied; Mann-Whitney-Test; p=0,092). Das Alter zu Beginn der Erhebungen stand jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis (s. Abb. 3; Kruskal-Wallis-Test; K=4,256; FG=5; p=0,513).

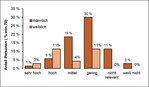

3.2.2 Problematik der Entwicklung von Artenkennern

Alle bis auf einen Befragten sahen den Rückgang von Artenkennern als ein Problem an, nur eine einzige Person von 70 Befragten war nicht dieser Ansicht. Knapp über die Hälfte (51 %) der Befragten schätzte den Ernst des Problems für die Zukunft des Naturschutzes als „sehr hoch“ ein, weitere 39 % sahen ihn als „hoch“. Nur 10 % der Befragten beurteilten dies als geringes oder mittleres Problem. Keine Person war der Meinung, dass die Problematik keine Relevanz besäße. Die Einschätzung hing weder vom Geschlecht noch von der Berufsgruppe der Befragten ab.

Personen hinreichenden Alters wurden nach der Anzahl von Artenkennern früher (vor 20 Jahren) und heute in einem frei wählbaren und ihnen gut bekannten Bezugsraum (i.d.R. Stadt oder Landkreis) gefragt. Im Mittel gaben die Befragten einen Rückgang um 21 % an (Abb. 5). 24 Personen antworteten zwar mit „keine Veränderung“, betonten aber meist ausdrücklich, dass die Anzahl gerade noch stabil ist. Die Masse der Artenkenner wurde als überaltert und meist ohne Nachwuchs beschrieben, so dass in wenigen Jahren mit einem drastischen Einbruch zu rechnen sei. Dabei ist die Spannweite der angenommenen Veränderungen im Bezugsraum groß und reicht von +5 % bis –75 % (keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern).

Zur Nachwuchssituation in ihrem Bezugsraum gaben die Befragten im Mittel den Anteil an Artenkenner-Nachwuchs (Artenkenner unter 30 Jahre) mit 6,3 % (männliche Befragte) bzw. mit 13,1 % (weibliche Befragte) an. Die Angaben variieren von +50 % bis „Null Nachwuchs“ (Letzteres gaben 15 Personen an).

3.2.3 Ursachenfindung: Angebot- und Nachfrageseite

Die häufigsten genannten Gründe auf der Angebotsseite (Abb. 6) waren der Abbau der Taxonomie (54 %) und fehlende Bestimmungskurse an den Hochschulen (53 %). Eine mangelnde Qualifikation der Lehrer (Schulen) wurde an dritter Stelle (40 %) der Begründungen angegeben. 27 % sahen die fehlende berufliche Perspektive für Artenkenner als problematisch an, die „Verschulung“ der Hochschulen wurde dagegen seltener genannt (9 %).

Bei der Frage nach den vermuteten Ursachen auf der Nachfrage-Seite waren je 49 % der Befragten der Meinung, dass die Ablenkung durch die neuen Medien (z.B. Internet) und das schlechte Image des Artenschutzes bzw. dessen mangelnde gesellschaftliche Bedeutung eine große Rolle spielen. An dritter Stelle wurde der Leistungsdruck in Schule oder Hochschulen (19 %) genannt. Mehrfach-Antworten waren bei dieser Frage zulässig. Signifikante Unterschiede je nach Altersgruppe (z.B. der über oder unter 50-Jährigen, oder je nach Altersklassen –30, –40, –50, >50 Jahre) in den Antwortmustern traten nicht auf, ebenso nicht nach Geschlecht. Bemerkenswerterweise (vgl. Tab. 2) überwog die Antwort „Ablenkung durch neue Medien“ bei den unter 30-Jährigen (nicht bei den über 50-Jährigen), die Antwort „negatives Image“ überwog bei den über 40- oder 50-Jährigen, nicht aber den Jüngeren (unter 40 Jahre).

3.2.4 Kenntnisse bei Artengruppen

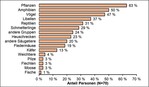

Die meisten Befragten gaben an, fundierte Kenntnisse über Pflanzen (63 %), gefolgt von Amphibien zu haben (50 % der Befragten), danach folgen Vogelarten (47 %) und Libellen (37 %; Abb. 7). Mehrfach-Antworten waren zulässig.

Durchschnittlich kannten männliche Befragte laut Selbsteinschätzung 3,6 Tierartengruppen, weibliche Befragte dagegen 1,5 (signifikanter Unterschied; p=0,0007). Bei weiteren Artengruppen wie Moosen, Flechten oder Pilzen gab es kaum Artenkenner (je 3 %). Signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede traten bei Pflanzen-Kenntnissen im Gegensatz zu Tierarten nicht auf.

Dabei stieg mit zunehmender Anzahl an Berufsjahren die Anzahl der bekannten Artengruppen (Pflanzen und Tiere zusammen; Kovarianzanalyse, p=0,006, Bestimmtheitsmaß r² jedoch nur 16,9 %). Geschlecht (p=0,058) und Berufsjahre (p=0,003) übten einen schwach signifikanten bzw. signifikanten Einfluss auf den Umfang bearbeiteter Artengruppen aus. Je nach Berufsgruppe ergaben sich deutliche Unterschiede in der Anzahl der Artengruppen (Pflanzen und Tiere zusammen). Studenten wiesen naturgemäß im Mittel die vergleichsweise geringste Artenkenntnis mit 1,5 Artengruppen auf, Mitarbeiter von Büros (Planungsbüros, freiberuflich Tätige) hingegen zeigten eine sehr hohe Artenkenntnis von im Mittel 5,8 ebenso wie ehrenamtlich Tätige von 5,0 Artengruppen. Behörden-Vertreter (inkl. Naturschutzzentren und naturschutzorientierten Bildungsstätten) wiesen im Durchschnitt eine Kenntnis von 3,9 Artengruppen auf; Mitarbeiter von Verbänden eine geringere Artenkenntnis von im Mittel 3,0 Artengruppen, an Hochschulen Tätige von 3,6 auf (signifikante Unterschiede, Kruskal-Wallis-Test, p=0,0048).

Das Lebensalter zu Beginn systematischer Erhebungen spielte eine signifikante Rolle (p=0,03) für die Anzahl an bearbeiteten Artengruppen. Je später der Beginn systematischer Erhebungen lag, desto geringer war die Zahl der bekannten Artengruppen. Dabei bildeten sich zwei Hauptgruppen klar heraus: zum einen Personen, die bereits vor dem Studium mit systematischen Artenerhebungen begonnen hatten, zum anderen diejenigen, die erst mit oder seltener nach dem Studium begannen. Diese werden im Folgenden als „Frühbeginner“ und „Spätbeginner“ bezeichnet.

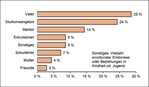

Als wichtigster ausschlaggebender Anlass für systematische Arterfassungen wurde bei den Frühbeginnern der eigene Vater genannt, gefolgt von Mentoren; bei den Spätbeginnern dagegen das Studiumsangebot und der Vater (Abb. 9). Mit deutlichem Abstand rangieren dann an dritter oder weiterer Stelle Exkursionen, Schullehrer, Mütter oder Freunde. 9 % gab „Sonstiges“ an: Darunter ist eine große Zahl von emotionalen Erlebnissen oder Bindungen zu Bezugspersonen (z.B. Großeltern, Bekannte etc.) in Kindheit oder Jugend zu verstehen. Die Meinung der Früh- bzw. Spätbeginner über die Problematik des Rückgangs an Artenkennern oder der geringen Eignung der heutigen Umweltbildungs- bzw. Naturerfahrungsangebote beim Erwerb von Artenkenntnis unterschied sich nicht signifikant voneinander. Zum Zeitpunkt der Befragung waren Früh- und Spätbeginner annähernd gleich alt (kein signifikanter Unterschied).

Zusammenhänge zwischen Einstiegsalter (Jahr des Kenntniserwerbs) und dabei erfolgter Hilfestellung durch Dritte zeigt Abb. 8. Auffallend sind die Gruppen der 16-20-Jährigen, der 20-24-Jährigen und der über 24-Jährigen, die (meist während ihres Studiums) überwiegend mit Hilfestellung Artenkenntnis erworben hatten, im Gegensatz zu den unter 16-Jährigen, bei denen die Autodidakten überwogen. Die Unterschiede sind signifikant (p=0,002).

Eine weitere Frage war, welche Faktoren den Erwerb der Artenkenntnis begünstigten. Genannt wurde vor allem das Elternhaus, das 63 % der Befragten angaben (44 Befragte). Das Studium rangiert mit 40 % der Nennungen an zweiter Stelle (28 Befragte). 17 % gaben den Zugang zu Fachliteratur als begünstigend an. 27 % nannten „Sonstiges“; darunter ist eine Vielzahl von Personen oder Personengruppen (Lehrer, Großeltern, Mentoren, Jugendgruppen oder Arbeitskreise etc.) oder Ereignissen (Biotopzerstörung im Wohnumfeld durch Flurbereinigungsverfahren, Straßenbau etc.) zu verstehen. Mehrfach-Antworten waren zulässig, die Prozentzahlen sind daher bezogen auf 70 Befragte.

3.2.5 Rolle der heutigen Umweltbildung für die Gewinnung von Artenkennern

Die meisten Befragten schätzten den Beitrag der heutigen Umweltbildung und von damit verbundenen Naturerfahrungsangeboten (insbesondere für Kinder) bei der Gewinnung von neuen Artenkennern als gering ein (41 %; Abb. 10). Weitere 11 % gaben sogar an, dass die heutige Umweltbildung dafür nicht relevant sei. Nur 4 % der Befragten gaben einen sehr hohen, 17 % einen hohen Beitrag an.

Bei männlichen Befragten überwog die Einschätzung „gering“ und „mittel“. Bei Frauen divergierte die Einschätzung: Die Angabe „gering“ trat ebenso häufig auf wie „hoch“ (je 8 Antworten). Für nicht relevant zur Gewinnung von neuen Artenkennern hielten die Umweltbildung acht Männer und keine Frau. Insgesamt traten signifikante Unterschiede in der Häufigkeitsverteilung der Antworten je nach Geschlecht auf (p=0,011). Vor allem bei Studentinnen und Studenten herrschte eine hohe positive Einschätzung der Umweltbildung zur Gewinnung von neuen Artenkennern vor. Die in Verbänden Tätigen sahen die Umweltbildung mehrheitlich hierfür als gering oder nicht relevant bei der Gewinnung neuer Artenkenner an (18 von 32: 56 %). Die negativste Einschätzung lag bei Befragten aus Planungsbüros vor (7 von 9: 78 %). Diese Berufsgruppe ist diejenige, die im Mittel die höchste Kenntnis an Artengruppen aufwies. Bei Fachbehörden (7 von 10: 70 %) und Hochschulen (3 von 5: 60 %) war die Einschätzung der heutigen Umweltbildung ebenfalls mehrheitlich ungünstig. Keine Rolle spielten bei dieser Einschätzung die maximal erreichte Ausbildung (höchster akademischer Grad) oder das Einstiegsalter in die erste Artenkenntnis.

3.2.6 Einschätzung der Rolle von Institutionen

Alle Befragten gaben Naturschutzverbände bei der Gewinnung von neuen Artenkennern als bedeutsam an (=100 %), gefolgt von Hochschulen (97 %), danach folgen in der Häufigkeit der Antworten Naturschutzzentren (90 %) und Schulen (89 %; Abb. 11).

4 Diskussion

4.1 Vorbemerkungen

Die befragten 70 Personen sind zwar keine repräsentative Stichprobe der in Deutschland vorhandenen Artenkenner, jedoch liefern sie die erste semi-quantitative Beschreibung des Problems der „Erosion der Artenkenner“. Trotz Differenzierung fast aller Auswertungen nach Teilgruppen (z.B. Geschlecht, Altersgruppen, Berufsjahre oder akademischem Abschluss) ergaben sich bei der Einschätzung des Problems des Rückganges von Artenkennern meist hohe Übereinstimmungen. Wünschenswert wäre eine deutliche Ausweitung der Befragung, sowohl räumlich als auch in Bezug auf die derzeit gering vertretene jüngere Altersgruppe. Auf den Verlust der Artenkenntnis als gesellschaftliches Problem wurde bereits mehrfach hingewiesen (z.B. Zucchi 2008). Wir diskutieren daher vorrangig die zentralen Einschätzungen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen.

4.2 Ausmaß des drohenden Rückgangs von Artenkennern

Praktisch alle Befragten sahen das Problem des Rückgangs von Artenkennern – unabhängig von ihrer Herkunftsregion, ihrem Alter oder ihrem beruflichen Hintergrund. Dies spricht eindeutig für die Existenz eines Problems, dem zudem 90 % der Befragten eine sehr hohe bzw. hohe Bedeutung für die Zukunft des Naturschutzes zumessen. Diese so klare und eindeutige Einschätzung war bei dem heterogenen Feld der Befragten überraschend. Noch besorgniserregender als die Entwicklung in den letzten 20 Jahren, die zu einem durchschnittlichen Rückgang der Artenkenner von 21 % führte, ist die Alterssituation: Im Mittel sind nur 7,6 % der derzeitigen Artenkenner unter 30 Jahre alt.

Die Befragten betonten überwiegend, dass der Umfang des bisherigen Rückgangs oder die gerade noch stabilen Verhältnisse darin begründet seien, dass die älteren Artenkenner (gerade) noch aktiv sind. Diese Überalterung ist auch auf den meisten Fachtagungen zu Artengruppen augenfällig und wird dazu führen, dass die über 60-Jährigen altersbedingt ausfallen werden, während zugleich aus anderen Gründen (z.B. Schule, Hochschule) kein nennenswerter Nachwuchs zu erwarten ist. Daher ist für die nächsten zehn bis 20 Jahre von einem drastisch verschärften Rückgang der Anzahl von Artenkennern auszugehen, falls nicht rasch Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

4.3 Mögliche Folgen

Zahlreiche Befragte wiesen darauf hin, dass bereits heute Artenkenner fehlen und dringend gesucht werden. Biologische Planungsbüros, Naturschutzfachbehörden und Naturschutzverbände haben aktuell Probleme, junge Mitarbeiter und Nachfolger mit ausreichender Artenkenntnis zu finden.

Die fachliche Basis des Naturschutzes und der gesellschaftliche Diskurs über „Biodiversität“ ist gefährdet, wenn keine ausreichende Anzahl von Experten vorhanden ist, die aus eigener Anschauung und Geländekenntnis Biodiversität quantifiziert und qualifiziert dokumentieren kann. Dem steht jedoch ein zunehmender gesellschaftlicher und rechtlich verankerter Bedarf gegenüber, sei es bei der Sicherung der Umweltqualität oder beim Vollzug der Naturschutzgesetze, der Beurteilung artenschutzrechtlicher Belange bei Infrastruktur-Vorhaben, der Prüfung von Auswirkungen neuer Substanzen auf Zielarten und Nicht-Zielorganismen oder den Auswirkungen von Landnutzungsänderungen oder des Klimawandels.

4.4 Gründe

Wesentliche Ursachen sahen die Befragten in nachfolgenden Gegebenheiten:

Biologische Ausbildung an Hochschulen hat sich in ihrer Ausrichtung verändert. Die marktorientierte Schwerpunktsetzung im Bereich Molekularbiologie und Gentechnik hatte bundesweit den Abbau freilandökologischer, taxonomischer oder biogeographischer Lehrstühle zur Folge („Abbau der Taxonomie“).

Es bestehen unzureichende Angebote für Bestimmungskurse an Hochschulen und geringe Möglichkeiten für naturschutzorientierte Abschlussarbeiten. Die Zahl im Naturschutz engagierter Lehrstuhlinhaber ist als Konsequenz der veränderten Ausrichtung von Hochschulen geschrumpft.

Die heutige Lehrer-Generation besitzt eine zu niedrige Artenkenntnis.

Im unmittelbaren Wohnumfeld von Kindern und Jugendlichen existieren weniger Erlebnismöglichkeiten an naturnahen Landschaften, Biotopen oder Flächen mit kleinflächigem Wildnis-Charakter (vgl. Zucchi 2004). Bereits Pyle (1978) beschreibt dies als „extinction of experience“ (so auch Miller 2005). Ein Großteil der heutigen Artenkenner gab ein naturnahes Wohnumfeld als wesentliche Basis für die Herausbildung der eigenen Artenkenntnisse an. Auch Randler (2010) sieht einen Zusammenhang zwischen Tierarten-bezogenen (Freizeit)-Aktivitäten und Artenkenntnis.

Das heutige, umfangreiche Angebot an Umweltbildungs- und Naturerfahrungsangeboten für Kinder wird nicht als nennenswerter Beitrag zur Gewinnung neuer Artenkenner gesehen. 52 % der Befragten bewerteten diesen Beitrag mit gering bis nicht relevant.

Ein Teil der Antworten ist jedoch ambivalent: Zwar wurden von einem hohen Prozentsatz der Befragten die Ablenkung heutiger Jugendlicher durch neue Medien, z.B. Internet-gestützte Freizeit- und Erlebnisangebote, als wichtiger Grund für mangelnde Artenkenntnis angegeben. Jedoch ermöglichen neue Medien wie das Internet auch einen Zugriff auf Bestimmungshilfen und -foren, Arteninformationen, Homepages von Privatleuten oder Artengruppen-Fachverbänden, Bild- und/oder Geo-Datenbanken (vgl. Frick & Jaehne 2013), der den heute über 50-Jährigen beim Erwerb ihrer Artenkenntnis nicht zur Verfügung stand. Die Ablenkung durch neue Medien wurde erstaunlicherweise häufig von Personen unter 30 Jahren angegeben, bei den Personen über 50 Jahren war dies ausgeglichen (Tab. 2), d.h. es lässt sich nicht einem Vorurteil der „Älteren“ über die „Jüngeren“ zuschreiben.

Naturschutz hat nach Ansicht vieler Befragter ein heute zu „negatives Image“ bzw. „schwaches gesellschaftliches Gewicht“ (im Vergleich z.B. zu den 1980er-Jahren). Dieses wurde als wichtiger Grund für den Mangel an Artenkennern angegeben. Diese Meinung wurde jedoch überwiegend von den befragten Personen über 50 Jahren vertreten, weniger bei den unter 50-jährigen und kaum bei den unter 30-jährigen Befragten (vgl. Tab. 2). Für die Altersgruppe, die damit derzeit im Erwerb von Artenkenntnis steht, ist ein „negatives Image“ des Naturschutzes nicht das Problem, für das es von Älteren gehalten wird.

Die hohe Bedeutung, die von den Befragten den Schulen zugemessen wird (Abb. 11), ist erstaunlich. Die Befragten sahen Lehrer als ausschlaggebenden Anlass für ihre eigene Motivation jedoch eher seltener. Weiter gaben viele Befragte an, dass sie sich ihre Artenkenntnis allein in jungen Jahren (vor allem <16 Jahre) beigebracht hatten. Bei den meisten spielte zudem der Vater oder das Studiumsangebot eine bedeutende Rolle für den Erwerb von Artenkenntnis. Jedoch wird Schulen als Möglichkeit zum Artenerwerb eine sehr hohe Rolle beigemessen, der heutigen Lehrer-Generation hingegen eine zu geringe Artenkenntnis attestiert (vgl. ähnliche Feststellung bei Zucchi 2008). Aus den Angaben der Befragten zu persönlicher Motivation und ausschlaggebenden Gründen geht jedoch nur in den seltensten Fällen die Schule als wichtig für den Erwerb von Artenkenntnis hervor. Die persönliche Erfahrung der Befragten widerspricht damit der zugewiesenen Rolle der Schule.

4.5 Persönliche Herausbildung von Artenkenntnis

Die beiden Gruppen „Frühbeginner“ (n=39, im Schnitt mit 13,5 Jahren) und „Spätbeginner“ (n=31, im Schnitt mit 22,5 Jahren, Beginn im Studium) führten das private Umfeld als entscheidenden Einfluss an. Ein frühes, direktes Erleben von Landschaft und Arten im reich strukturierten Umfeld des Wohnortes scheint für den Erwerb von Artenkenntnis maßgebend zu sein (so auch Cox & Gaston 2015). Häufig hatten diese Bezugspersonen „nur“ ein allgemeines Naturverständnis, motivierten die Befragten aber durch gezieltes Fragen und Ausflüge in die Landschaft, wie viele Befragte auf Nachfrage angaben. Fast 70 % der Befragten gaben als Leitmotiv die kindliche bzw. jugendliche „Lust am Entdecken“ an. Bei den „Frühbeginnern“ führte sie in einem hohen Maß zu autodidaktischem Erwerb von Artenkenntnis. Diese jugendliche Neugier führt bei den „Frühbeginnern“ im Laufe des Lebens zur Kenntnis einer hohen Zahl von Artengruppen, deutlich höher als bei den „Spätbeginnern“.

4.6 Schritte zur Gewinnung von Artenkennern

Vor diesem Hintergrund werden auf der Basis von Frobel & Schlumprecht (2014) folgende Möglichkeiten zur Förderung von Artenkennern in folgenden Arbeitsfeldern gesehen:

(1) Die naturschutzfachliche Basis von Naturerfahrungs- und Umweltbildungsangeboten gilt es zu verbessern, vor allem in Bezug auf Erwerb von Artenkenntnis und insbesondere für Jugendliche während und nach der Pubertät. Allgemeine Naturerfahrungsangebote, wie sie derzeit mit hohem Engagement besonders von Naturschutzverbänden angeboten werden, entsprechen gleichsam einer Förderung des „Breitensports“, die Herausbildung von Artenkennern entspräche dagegen einer im Naturschutz noch fehlenden Förderung von „Spitzensportlern“.

(2) Lehrern ist im Rahmen ihrer Ausbildung eine bessere Artenkenntnis und Exkursionsdidaktik zu vermitteln. Die Thematik Naturschutz ist verbindlich im Lehrplan und in Schulen zu verankern, z.B. mit Projektwochen oder Arbeitsgemeinschaften.

(3) Einige rechtliche Artenschutz-Bestimmungen, die selbst einfache Zugänge zu Arten bei strenger Auslegung massiv erschweren (z.B. Aufzucht von Amphibienlarven oder Schmetterlingsraupen), sind zu lockern.

(4) Die heute aktiven Artenkenner sollten sich für die Thematik des eigenen Nachwuchses stärker engagieren und insbesondere als Mentoren für Neueinsteiger mitwirken. Den Experten sollte eine gelingende Nachwuchsarbeit ebenso wichtig sein wie die Verbesserung des eigenen Profils. Dies erfordert aber staatliche Fördermittel für die pädagogische Schulung von Mentoren, für deren Vernetzung zwischen Verbänden, Hochschulen, Umweltstationen, zoologischen und botanischen Fachvereinigungen und für den Aufbau einer Zusatzausbildung oder eines eigenen Berufsfeldes für Mentoren der Artenkenntnis.

(5) Schlüsselaufgabe ist das individuelle Auffinden potenzieller Nachwuchskräfte durch Naturschutzverbände, Lehrer, Hochschulangehörige und betreute Internet-Foren.

(6) Nachwuchs ist durch Anerkennung, exklusive Naturerlebnisse, individuelle Förderung, Mentorensysteme, Koordinationsstellen für Artengruppen und frühes Einbinden in sinnvolle Geländearbeiten zu unterstützen.

(7) Digitale Medien ermöglichen durch Internet-gestützte Meldesysteme, betreute Foren, Gemeinschaftskartierungen, Bestimmungsdiskussionen und Austauschmöglichkeiten für viele Organismengruppen den Aufbau sozialer Netzwerke. Notwendig sind jedoch die Klärung miteinander konkurrierender Angebote, die Schaffung von Online-Eingabemöglichkeiten auch in Datenbanken der Naturschutzfachbehörden und eine bessere Vernetzung dieser „virtuellen Welt“ mit Naturschutzaktivitäten vor Ort (vgl. Zucchi 2007). Ob via Internet tatsächlich Artenkenner neu gewonnen werden können, sollte intensiver untersucht werden (vgl. die empirisch gestützten skeptischen Positionen von Krebühl & Burkei 2012 oder Randler 2010). Bei einer Befragung der Teilnehmer an der rheinland-pfälzischen „ArtenFinder“-Plattform gaben jedoch fast 20 % an, dass sie erst im Zuge ihrer Teilnahme an diesem Citizen-Science-Projekt begannen, sich mit der Artbestimmung zu beschäftigen (Röller 2015)!

(8) Für die naturschutzfachliche Weiterbildung in allen Lebensphasen sollte ein Zertifizierungssystem aufgebaut werden, inklusive Auffrischungsmöglichkeiten der Artenkenntnis außerhalb des Studiums.

(9) Die Hochschulen müssen ihrer Rolle als Experten-Ausbilder für Arten wieder gerecht werden und sich aus der einseitigen Beschränkung auf Physiologie, Molekularbiologie und Genetik lösen. Der gesellschaftliche Bedarf an Artenkenntnis besteht (z.B. zur Umsetzung der FFH-Richtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie) und nimmt zu (z.B. EU-Verordnung Nr. 1143/2014 über Prävention und Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten; Biodiversitätsstrategien der EU, Deutschlands und der Länder). Verbesserte freilandorientierte Bestimmungskurse, eine wesentliche Verstärkung der Biodiversitäts- und Naturschutz-Grundlagenforschung an den Hochschulen, Schaffung von Naturschutzlehrstühlen an allen Hochschulen sowie Verankerung des Themas „Biodiversität“ in den Lehrplänen vieler Studiengänge sind dafür eine zwingende Voraussetzung. Zoologisch, botanisch und taxonomisch orientierte Lehrstühle sind zu erhalten, zu fördern und neu aufzubauen. Naturkundlich orientierte Museen und wissenschaftliche Sammlungen heimischer Arten sollen damit verknüpft gezielt gefördert werden.

(10) Viele Wege einer modernen Ansprache von neuen Artenkennern und generationenübergreifende Angebote zur Erlernung von Artenkenntnis müssen methodisch und umweltpädagogisch erst erprobt und entwickelt werden. Entsprechende interdisziplinäre Modellprojekte und der Erfahrungsaustausch zwischen den Akteuren (Schulen, Hochschulen, Umweltstationen, Naturschutzakademien, Naturschutzverbänden, Naturschutzfachbehörden) sind auf der Bundes- und Landesebene gezielt staatlich zu fördern.

5 Ausblick

Die beschriebene „Erosion der Artenkenner“ muss von den verschiedenen Ebenen des Naturschutzes (Verbände, Fachbehörden, Umweltbildner, Naturschutzforschung) als zentrales gemeinsames Zukunftsproblem benannt und kommuniziert werden. Dies ist die Voraussetzung für ein entsprechendes Problembewusstsein, aber auch, um den erforderlichen Mittel- und Zeiteinsatz für die Entwicklung und Umsetzung von Lösungen zu realisieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements in Umweltverbänden, in denen man sich in vergleichsweise kurzer Zeit in neue und gesellschaftlich aktuelle Themen einarbeiten kann, setzt Artenkenntnis mindestens einige Jahre an Lernphase und Praxiserfahrung voraus. Daher sind unterschiedliche Institutionen gefordert, von der klassischen Naturerfahrung und Umweltbildung für Kinder und Jugendliche über Schulen, Hochschulen, Naturschutzzentren und Umweltstationen bis zu spezifischen Angeboten für Senioren.

Erfreulich ist, dass – wohl mit angestoßen durch diese Untersuchung – die Problematik „Menschen mit taxonomischer Expertise, also Artenkenntnis“ zu fördern, Eingang in die „Naturschutz-Offensive 2020“ des BMUB gefunden hat (BMUB 2015: 30). Keine der relevanten Naturschutz-Institutionen verfügt jedoch derzeit über ausreichend finanzielle und personelle Kapazitäten, um diese – in vielen Aspekten auch erst zu erprobende – Aufgabe allein oder im Tagesgeschäft erfolgreich zu lösen. Daher sollten gezielt Mittel für Modellprojekte von Umwelt- bzw. Kultusministerien, Länder- und Bundesbehörden, Forschungseinrichtungen und Stiftungen bereitgestellt werden, um die – zwingend interdisziplinären – Schritte und ein schlüssiges, professionelles Konzept zur Stärkung der Artenkenntnis zu erforschen, zu erproben und zu validieren.

Dank

Allen Befragten, die ihre Zeit und Erfahrung in diese Untersuchung eingebracht haben, gilt unser herzlicher Dank.

Literatur

Blöbaum, A. (2012): Förderpotenziale des weiblichen Nachwuchses in Naturschutzvereinen und naturwissenschaftlichen Vereinen. Naturschutz und Biologische Vielfalt 123, 227-242.

BMUB (2015): Naturschutz-Offensive 2020. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Berlin, 39 S.

Bremer, S., Erdmann, K.-H., Hopf, T. (Bearb., 2006): Freiwilligenarbeit im Naturschutz. Naturschutz und Biologische Vielfalt 37, 224S.

Bühner, M. (2006): Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion. 2. aktual. Auflage. Pearson Studium, München, 440S.

BUND (2012): Naturschutz. Position Nr. 59. Berlin, 49 S. Download: http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/naturschutz/120716_bund_naturschutz_position.pdf.

Cox, D., Gaston, K. (2015): Likeability of Garden Birds: Importance of Species Knowledge & Richness in Connecting People to Nature. PLoS ONE 10(11): e0141505. doi:10.1371/journal.pone. 014150.

Fahmy, T. (2014): XLStat (Excel-AddIn), Version 2014. http://www.xlstat.com.

Frick, S., Jaehne, S. (2013): Das Internetportal „ornitho.de“ – Instrument zum Artenmonitoring. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 50 (4), 174-175.

Frobel, K., Schlumprecht, H. (2014): Erosion der Artenkenner. Abschlussbericht, im Auftrag des BUND Naturschutz in Bayern e.V., Nürnberg. Gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der GlücksSpirale. Download: http://ibol.org/wp-content/uploads/2014/11/GS-2013-Bericht-Erosion-Artenkenner-End-2.pdf.

Frohn, H.-W., Rosebrock, J. (Bearb., 2012): Ehrenamtliche Kartierungen für den Naturschutz. Historische Analysen, aktuelle Situation und Zukunftspotenziale. Naturschutz und Biologische Vielfalt 123, 310S.

Groll, C. (2006): Motivationsstrategien für das Ehrenamt im Naturschutz – speziell in der Zielgruppe 50plus. Kurzfassung von Referaten des 28. Deutscher Naturschutztages. Broschüre des Bundesverbandes Beruflicher Naturschutz, 78.

Hoppe, A. (2012): Neue Lösungen zur Datenerfassung im ehrenamtlichen Naturschutz: Ersatz, Transformation oder Ergänzung „alter Tugenden“? Naturschutz und Biologische Vielfalt 123, 243-271.

Krebühl, J., Burkei, J. (2012): Best Practice-Beispiel 3 „Die Hirschkäferpirsch – große Käfer und totes Holz für ein lebendiges Ehrenamt“. Naturschutz und Biologische Vielfalt 123, 289-295.

Miller, J.R. (2005): Biodiversity conservation and the extinction of experience. Trends Ecol. Evol. 20 (8), 430-434.

Mitlacher, G., Schulte, R. (2005): Steigerung des ehrenamtlichen Engagements in Naturschutzverbänden. BfN-Skripten 129, Bonn, 161S.

Pyle, R.M. (1978): The extinction of experience: a loss of neighbourhood species endangers our experience of nature. Horticulture 56, 64-67.

Randler, C. (2010): Animal related activities as determinants of species knowledge. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 6 (4), 237-243.

Röller, O. (2015): Citizen Science – neue Möglichkeiten für Naturforschung und Naturschutz in Deutschland. Pollichia, Neustadt an der Weinstraße, 143 S.

Sachs, L., Hedderich, J. (2009): Angewandte Statistik. Springer, Berlin, 13. Aufl., 813S.

Zucchi, H. (2004): Über die Bedeutung von Naturbegegnungen und die Folgen von Naturentzug bei Menschenkindern. Natur und Kultur 5/1, 105-114.

– (2007): Biodiversität in Forschung, Lehre und Umweltbildung: Welche Rolle können und sollten Naturschutzvereine und Naturschutzverbände spielen? Jahrbuch Naturschutz in Hessen 11, 50-60.

– (2008): Schutz der biologischen Vielfalt und Artenkenntnis. Beiträge zur Jagd & Wildforschung 33, 415-427.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.