Der Nachtkerzenschwärmer und das Artenschutzrecht

Abstracts

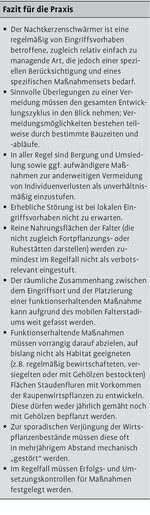

Beim Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) handelt es sich um eine über Anhang IV der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) europarechtlich streng geschützte Nachtfalterart. Es wird ausführlich auf die Aspekte der Tötung oder Verletzung von Individuen, der erheblichen Störung, der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des BNatSchG (§§44ff.) sowie die Relevanz von Nahrungsflächen der Falter eingegangen. Beim Nachtkerzenschwärmer hat der Individuenschutz im Rahmen von Eingriffsvorhaben gegenüber dem Schutz (§44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) oder dem Funktionserhalt von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des §44 Abs.5 Satz 2 BNatSchG eine deutlich untergeordnete fachliche Bedeutung. In aller Regel sind Bergung und Umsiedlung sowie ggf. aufwändigere Maßnahmen zur anderweitigen Vermeidung von Individuenverlusten als unverhältnismäßig einzustufen. Hinweise darauf, dass bei lokalen Eingriffsvorhaben der Tatbestand der erheblichen Störung eintreten könnte, liegen nicht vor.

Der Nachtkerzenschwärmer kann als relativ einfach zu managende Art eingestuft werden. Allerdings sind funktionserhaltende Maßnahmen für diese Art nicht im üblichen „Set“ landschaftspflegerischer oder -gestalterischer Maßnahmentypen enthalten. Vielmehr müssen sie vorrangig darauf abzielen, auf bislang regelmäßig bewirtschafteten, intensiv gepflegten oder versiegelten Standorten bzw. auf nährstoffreichen Brachflächen ohne Habitatfunktion Staudenfluren mit Vorkommen der Wirtspflanzen (v.a. Weidenröschen-Arten; Epilobium spec.) zu entwickeln und dann in ein geeignetes Pflegeregime einzubinden. Ein Fallbeispiel zum Umgang mit der in weiten Teilen Deutschlands regelmäßig von Eingriffsvorhaben betroffenen Art in der Planungspraxis wird vorgestellt.

The Willowherb Hawkmoth and Regulations on Species Protection – Avoiding relevant derogations and coping with protection provisions in planning practice

The Willowherb Hawkmoth (Proserpinus proserpina) ist a strictly protected moth species listed in Annex IV of the Habitats Directive (92/43/EWG). Refering to the regulations of the German Federal Nature Conservation Act (BNatSchG, §§ 44 ff.) the aspects of killing or violation of specimens, of considerable disturbance, of deterioration or destruction of breeding sites or resting places, and the relevance of feeding sites in planning and admission procedures are discussed in detail. As a rule, rescue and translocation or other lavish measures to avoid loss of specimens during a project are regarded as disproportionate. The safeguarding of individual specimens is of minor importance compared to the ensuring of a continued ecological functionality of breeding sites or resting places. Considerable disturbance is not expected in local planning procedures.

The Willowherb Hawkmoth is comparatively easy to manage. However, measures to ensure the continued ecological functionality of a habitat for this species are not part of a usual set of landscape preservation measures. They have to be directed primarily towards the development of tall herbaceous vegetation with host plants (mainly Willowherb species, Epilobium spec.) on sites which had been sealed or intensively used before. After initial measures these sites have to be integrated in a suitable permanent management.

The study provides an example of the dealing with this species and its habitats which are regularly affected by planning projects in many parts of Germany.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Beim Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) handelt es sich um eine zu den Schwärmern (Sphingidae) gehörende Nachtfalterart, die über Anhang IV der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) europarechtlich streng geschützt und in nationaler Umsetzung aufgrund der Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) besonders und streng geschützt ist. In einem separaten Beitrag (s. Hermann & Trautner 2011, Naturschutz und Landschaftsplanung 43, Heft 10, 293-300) wurde bereits auf Verbreitung, Habitatspektrum, Phänologie und eine für die Planungspraxis empfohlene Erfassungsmethode dieser Art eingegangen. Im vorliegenden Beitrag soll nun eingehender auf die Vermeidung oder Bewältigung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Rahmen von Planungsvorhaben abgestellt werden. Dies erfolgt für die unterschiedlichen, Tierarten betreffenden Verbotstatbestände des BNatSchG. Abschließend wird ein konkretes Fallbeispiel aus Baden-Württemberg vorgestellt.

2 Kurzer Abriss zu Habitatspektrum und Phänologie

Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich beim Nachtkerzenschwärmer um eine in Deutschland weit verbreitete, allenfalls im Norden (Teile Schleswig-Holsteins) und Nordwesten (noch) fehlende Art. Die Raupe ist oligophag an Wirtspflanzen der Familie Onagraceae gebunden, wobei das Gros der Funde von Arten der Gattung Epilobium (Weidenröschen) stammt. Weil die meisten Wirtspflanzen Störstellenpioniere sind, schließt das Habitatspektrum eine Vielzahl anthropogen geprägter bis überformter Biotope ein (z.B. Acker- und Feuchtwiesenbrachen, Straßenbegleitflächen, Kahlschläge).

P. proserpina bildet in Deutschland eine Jahresgeneration aus. Die Falterflugzeit reicht – je nach Naturraum und Witterungsverlauf – etwa von Mitte/Ende April bis Ende Juli. Raupen werden vor allem zwischen Mitte Juni und Ende Juli gemeldet. Abb. 1 gibt eine Übersicht zum zeitlichen Ablauf des Lebenszyklus der Art.

Für eine ausführlichere Darstellung sei auf den bereits publizierten Beitrag von Hermann & Trautner (2011) verwiesen.

3 Vermeidung und Bewältigung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände

3.1 Vorbemerkungen

Nachfolgend wird auf Aspekte eingegangen, die typischerweise in Eingriffsplanungen auftreten. Dabei können sicherlich nicht alle Fallkonstellationen berücksichtigt werden. Nicht thematisiert werden Fragen im Zusammenhang mit der Land- und Forstwirtschaft. Der Aspekt des gezielten Fangs und der Entnahme wird nur gestreift. Jene Stätte, die die Raupe des Nachtkerzenschwärmers zur Verpuppung aufsucht, wird nachfolgend in Abgrenzung zur eigentlichen Fortpflanzungsstätte (hier als Ort der Eiablage und der Raupenentwicklung) als Ruhestätte eingestuft, weil es sich dort um eine i.W. als Individuum inaktive Phase handelt. Bezieht man den Begriff der Fortpflanzungsstätte in nahe liegender Weise auf den gesamten Entwicklungszyklus, so hätte auch eine Subsummierung der Puppen-Ruhestätte unter dem Begriff der Fortpflanzungsstätte erfolgen können. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die folgenden Ausführungen teils die fachlich begründete Auffassung der Autoren wiedergeben, für die keine „Sicherheit“ in rechtlicher Hinsicht bestehen kann.

3.2 Tötung oder Verletzung von Individuen

§44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG verbietet die Tötung oder Verletzung von Individuen wild lebender Tiere der besonders geschützten Arten (und der streng geschützten als deren Teilmenge) einschließlich einer Zerstörung oder Beschädigung ihrer Entwicklungsformen. Beim Nachtkerzenschwärmer ergeben sich hier abhängig vom Entwicklungsstadium sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen.

Der Falter selbst ist mobil und kann im Rahmen seiner üblichen Flugzeit durch lokale Eingriffe kaum einem wesentlich erhöhten Tötungs- oder Verletzungsrisiko ausgesetzt sein. Denkbar ist zwar einerseits, dass z.B. tags in der Vegetation ruhende Falter durch Baumaßnahmen direkt betroffen sind, weil sie außerhalb ihrer Aktivitätsphasen nicht ausweichen. Andererseits könnten z.B. durch Beleuchtungseinrichtungen Falter angelockt und an der Lichtquelle durch technisch ungünstige Konstruktion oder erhöhte Prädation zu Schaden kommen.

Hierfür sind nach derzeitigem Kenntnis- und Einschätzungsstand aber weder Örtlichkeiten mit besonders hohem Risiko zu benennen, noch ist erkennbar, dass eine solche Situation über das allgemeine Lebensrisiko für das Falterstadium der Art in unserer heutigen Kulturlandschaft hinausgehen würde.

Im Fall straßenverkehrsbedingter Individuenverluste hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (BVerwG, Urteil vom 18.03.2009 – 9 A 39.07, Rn. 58), dass der Verbotstatbestand im Sinne einer signifikanten Erhöhung der Mortalitätsrisiken nur dann eintritt, wenn es sich einerseits um Tiere solcher Arten handelt, die aufgrund ihrer Verhaltensweise gerade im Bereich des Vorhabens ungewöhnlich stark von den entsprechenden vorhabensbedingten Risiken betroffen sind, und sich andererseits diese besonderen Risiken nicht durch die konkrete Ausgestaltung des Vorhabens (einschließlich Vermeidung/Minderung) beherrschen lassen. Vor diesem Hintergrund ist für das Falterstadium des Nachtkerzenschwärmers in Eingriffsplanungen i.d.R. keine Relevanz bezüglich des Tötungs- und Verletzungsverbotes zu erwarten.

Für die an den Wirtspflanzen abgelegten immobilen Eier sowie die an den Wirtspflanzen aufwachsenden und in diesem Zeitraum wenig mobilen Raupen stellt sich die Situation anders dar. Denn hier ist sowohl in einem bestimmten, begrenzten Zeitraum (Abb. 1) wie auch für eine bestimmbare Örtlichkeit – nämlich Flächen mit entsprechenden Wirtspflanzenbeständen – ein gegenüber anderen Zeiträumen und anderen Flächen ohne solche Ausstattung deutlich erhöhtes Mortalitätsrisiko zu konstatieren, sobald es zu Eingriffen kommt, insbesondere zu einer mechanischen oder chemischen Belastung (z.B. Entfernung der Vegetation, Ablagerung von Material, Befahren der Flächen oder Herbizideinsatz).

Ist die Art in einer solchen Fläche nachgewiesen oder ihr Vorkommen zu erwarten, könnte eine Berührung des Verbotstatbestandes des §44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG für das Ei- und Raupenstadium insbesondere dadurch vermieden werden, dass Eingriffe außerhalb des sensiblen Zeitraums dieser Stadien (April – August, s. Abb. 1) erfolgen. Für Fälle, in denen dies tatsächlich nicht möglich ist, kann auf die Bestimmung des §44 Abs.5 Satz 2 BNatSchG zurückgegriffen werden, wonach eine mit einer Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten unvermeidbar verbundene Tötung oder Verletzung dann nicht verbotsrelevant ist, wenn die ökologische Funktion jener Stätte im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt wird. D.h. bei Durchführung sog. funktionserhaltender Maßnahmen (s. dazu Abschnitt 3.4) wären solche im Einzelfall ggf. unvermeidbare Tötungen artenschutzrechtlich hinnehmbar. Hier könnte sich allenfalls noch die Frage stellen, ob im Rahmen der Vermeidung oder Minderung ggf. eine vor dem Eingriff durchzuführende Bergung und Umsiedlung von Individuen notwendig und verhältnismäßig ist. Hierfür wäre eine artenschutzrechtliche Ausnahme notwendig, wobei – zumindest ergänzend – der Ausnahmegrund des §45 Abs.7 Nr.4 BNatSchG bezüglich maßgeblich günstiger Auswirkungen auf die Umwelt zur Anwendung kommen könnte (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.04.2010 – 9 A 5.08, Rn. 136). Die Verfasser würden diese Frage aber, jedenfalls für den Regelfall, beim Nachtkerzenschwärmer verneinen. Die allgemein geringen aufzufindenden Raupenzahlen auf einer Fläche – selbst bei intensiver Suche – in Verbindung mit einer hohen räumlich-zeitlichen Dynamik und der eher geringen Rolle, die einzelne Individuen für Population und Erhaltungszustand dieser Insektenart spielen, sprechen gegen die Verhältnismäßigkeit einer Bergung. Auch eine fachliche Notwendigkeit kann nicht erkannt werden.

Verbleibt die Phase der Abwanderung ausgewachsener Raupen aus ihren Entwicklungshabitaten sowie das wiederum immobile Puppenstadium, welches den Winter überdauert.

Die Raupenabwanderung kann sich aufgrund der zeitlichen Streuung der Eiablage und Wachstumsphase der Raupen etwa über den gesamten Zeitraum der Altraupenphase mit zeitlichem Versatz von zwei bis vier Wochen nach hinten erstrecken (entsprechend der Entwicklungsdauer vom Ei zur ausgewachsenen Raupe). In diesem Zeitraum besteht in Fortpflanzungsstätten oder in deren Umfeld generell ein erhöhtes Mortalitätsrisiko bei Fahrzeugverkehr und Bauarbeiten. Ob dies im Einzelfall als Berührung des Verbotstatbestandes gewertet werden müsste, kann insbesondere davon abhängig gemacht werden, ob alle bzw. ein Großteil der potenziellen Abwanderungssektoren um die Fortpflanzungsstätte davon betroffen sind. Eine grundsätzliche Vermeidung vorhabensbedingter Individuenverluste während der Abwanderungsphase wäre analog zur Vermeidung von Ei- und Raupenverlusten in der Fortpflanzungsstätte dadurch möglich, dass im sensiblen Zeitraum keine entsprechenden Arbeiten bzw. Baustellenverkehre stattfinden (zur Relevanz insgesamt s. aber weiter unten).

Diejenige Fläche, auf der Eiablage und Raupenentwicklung stattgefunden haben, kann zu anderen Zeiten des Jahres Puppen des Nachtkerzenschwärmers beherbergen, allerdings trifft dies auch für Flächen im näheren Umfeld zu, d.h. für solche, die keine Bestände der Wirtspflanzen aufweisen.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Raupen zumindest teilweise von ihrer Entwicklungsstätte abwandern und dabei Entfernungen von über 100 m zurücklegen können. Wahrscheinlich ist dies ein Mechanismus der Risikostreuung. Der Verpuppungsort wäre (auch) als Ruhestätte einzustufen. Allerdings stellt sich die Frage, ob bzw. wie dieser bestimmt oder zumindest eingegrenzt werden könnte und welche Möglichkeiten sich eröffnen, dort ggf. Individuenverluste zu vermeiden.

Grundsätzlich käme eine Pufferung mit bestimmten Abstandswerten um jede Fortpflanzungsstätte in Frage, wobei die Pufferzonen je nach struktureller Ausstattung und Entfernung zur nächstgelegenen Fortpflanzungsstätte als Ruhestätten unterschiedlicher Qualität und Wahrscheinlichkeitsebene bewertet werden könnten. Hierzu fehlen u. E. aber derzeit verlässliche Informationen zur Differenzierung. Insoweit könnte im jeweiligen Fall vermutlich nur eine grobe Abschätzung danach vorgenommen werden, ob durch ein Vorhaben ein Großteil der Individuen durch die Inanspruchnahme der möglichen Ruhestätten der Raupen voraussichtlich getötet würden. Nur in einem solchen Fall wäre eine Berührung des Tötungsverbotes im Sinne signifikant erhöhter Mortalitätsrisiken (s.o.) in Betracht zu ziehen. Dies dürfte jedoch ein Ausnahmefall sein, der im Rahmen der bisherigen eigenen Planungspraxis nicht auftrat. Da sich aufgrund der langen Puppen-Ruhezeit kaum realistische Möglichkeiten zur Vermeidung ergeben, müsste wiederum auf die Bestimmung des §44 Abs.5 Satz 2 BNatSchG zurückgegriffen werden (Subsummierung unvermeidbarer Tötung oder Verletzung unter funktionserhaltenden Maßnahmen, s.o.).

Insgesamt muss im Rahmen sinnvoller Überlegungen zu einer Vermeidung artbezogen der gesamte Entwicklungszyklus in den Blick genommen werden. Es wäre jedenfalls wenig Sinn darin zu erkennen, z.B. den Zeitraum der Ei- und Raupenentwicklung innerhalb der Fortpflanzungsstätte von Bauarbeiten auszunehmen, wenn im Herbst oder Winter dieselbe Fläche sowie alle im Umfeld gelegenen potenziellen Ruhestätten der Puppe(n) ohnehin so beeinträchtigt werden, dass die Puppen nicht überleben bzw. nicht mehr zum Schlupf gelangen können.

Abschließend möchten die Verfasser betonen, dass beim Nachtkerzenschwärmer der Individuenschutz im Rahmen von Eingriffsvorhaben gegenüber dem Schutz (§44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) oder dem Funktionserhalt von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des §44 Abs.5 Satz 2 BNatSchG eine deutlich untergeordnete fachliche Bedeutung hat und in aller Regel Bergung und Umsiedlung sowie ggf. aufwändigere Maßnahmen zur anderweitigen Vermeidung von Individuenverlusten aus ihrer Sicht als unverhältnismäßig eingestuft werden müssen.

3.3 Erhebliche Störung

§44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG verbietet die erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, wobei von einer erheblichen Störung dann ausgegangen wird, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population dieser Art verschlechtert. Als Faktoren, die eine ggf. erhebliche Störung auslösen könnten, werden in der Anwendung artenschutzrechtlicher Bestimmungen primär optische und akustische Signale gesehen (vgl. Trautner 2008). Das Bundesverwaltungsgericht hat aber auch entschieden, dass Trennwirkungen unter den Verbotstatbestand fallen können (BVerwG, Urteil vom 09.07.2008 – 9 A 14.07, Rn. 105).

Nach derzeitigem Kenntnis- und Einschätzungsstand ist nicht nahe liegend, dass ein lokales Eingriffsvorhaben qualitative und quantitative Störwirkungen eines solchen Ausmaßes erreichen könnte, dass damit eine erhebliche Störung für den Nachtkerzenschwärmer im Sinne des §44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG zu konstatieren wäre. Hierbei ist auch die Abgrenzungsfrage einer lokalen Population der Art berücksichtigt. Entsprechend der Hinweise der LANA (2009: 6) sowie eines Erlasses des Ministeriums Ländlicher Raum Bad.-Württ. (MLR 2009: 2) wären vor dem Hintergrund der Biologie und Verbreitung der Art unter pragmatischen Gesichtspunkten Naturräume 4. Ordnung als Bezugsebene für eine lokale Population heranzuziehen. Allenfalls in Extremfällen mit besonders großen betroffenen und zudem auf Naturraumebene ansonsten stark limitierten Beständen in Verbindung mit einer besonderen Eingriffsintensität und/oder -dauer wäre eine erhebliche Störung ggf. in Bedacht zu nehmen. Hinweise auf solche Situationen sind den Verfassern aber nicht bekannt.

3.4 Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

§44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG verbietet die Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere besonders (und streng) geschützter Arten.

Hier stellt sich zunächst die Frage, ob in einem Gebiet Einzelflächen separat als Fortpflanzungsstätte einzustufen sind, oder ab welcher Entfernung/räumlichen Konstellation eine Zusammenfassung vorgenommen werden sollte. Für die Berührung des Verbotstatbestandes macht es allerdings keinen Unterschied, ob es lediglich zu einer Teilzerstörung und damit Beschädigung einer Fortpflanzungsstätte kommt, oder ob jene vollständig zerstört wird. Denn verboten sind sowohl eine Beschädigung wie auch eine Zerstörung. Insoweit ist die Frage der genauen Abgrenzung und Anzahl letztlich akademischer Natur, es sei denn, man würde den Ansatz einer Relativierung (Eingriffsfläche zu Gesamtfläche einer Fortpflanzungsstätte) verfolgen, um ggf. Erheblichkeitsschwellen für eine Beschädigung abzuleiten. Grundsätzlich sollte eine direkte Flächeninanspruchnahme einer geeigneten Fortpflanzungsstätte als deren Beschädigung eingestuft werden. Ob und in welchem Rahmen ggf. Bagatellschwellen in Anlehnung an die Konventionsvorschläge im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (vgl. Lambrecht & Trautner 2007) auch für bestimmte artenschutzrechtliche Fragen herangezogen werden könnten, kann an dieser Stelle nicht näher beleuchtet werden.

Empfohlen wird, als Fortpflanzungsstätte jeweils die Kulisse aller Flächen mit relevanten Beständen von Weidenröschen- (Epilobium spec.) oder Nachtkerzen-Arten (Oenothera spec.) im Einflussbereich der jeweiligen Planung zugrunde zu legen, sofern im Gebiet ein Nachweis der Art vorliegt oder im Rahmen einer Worst-Case-Betrachtung vorgegangen wird. Nur bei sehr großen und heterogenen Planungsgebieten ist es ggf. sinnvoll, Teilräume zu differenzieren. Unberücksichtigt bleiben können dabei Flächen mit ausschließlichem Vorkommen von Einzelexemplaren der genannten Gattungen; hier stößt man zudem rasch an die Grenze üblicher Kartierschärfen bzw. des Detaillierungsgrades von Bestandsaufnahmen der geeigneten Habitate. Besonderes Augenmerk ist auf Ruderalfluren, Hochstaudenfluren, Schlagfluren, Ackerunkrautgesellschaften sowie sonstige kurzlebige Pionierfluren und Brachflächen zu richten. Hierbei können auch Standorte im menschlichen Siedlungsbereich eine bedeutende Rolle spielen (Gärten, Baubrachen u.a.). Bereits kurze Brachephasen reichen zur Etablierung der als Wirtspflanzen v.a. relevanten Weidenröschen-Arten aus. Auszuschließen sind Vorkommen der Art nach den bisherigen Erfahrungen nur innerhalb dicht geschlossener Gehölzbestände (nicht dagegen an deren Rändern oder auf Lichtungen), auf regelmäßig gemähten Futterwiesen (nicht hingegen auf Streuwiesen, die heute oftmals eutrophiert oder ruderalisiert sind und dann als Habitat in Betracht kommen), auf üblich, d.h. intensiv bewirtschafteten Äckern ohne Bestandeslücken der jeweiligen Anbaufrucht, in oligotrophen, nicht eutrophierten oder ruderalisierten Rasengesellschaften sowie in Gewässern.

Die lediglich kurzzeitige Inanspruchnahme einer Fläche, z.B. für Befahrung oder Zwischenlagerung von Baumaterialien, muss nicht zwingend zu einer Beschädigung im Sinne des §44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG führen. Vielmehr können Verletzungen der Vegetationsdecke Entwicklungsbedingungen der Wirtspflanzen fördern und auf diese Weise – vergleichbar mit bestimmten Pflegeeingriffen – die Qualität einer Fortpflanzungsstätte nach Beendigung der Inanspruchnahme sogar erhöhen. Gleiches gilt für ein Abschieben des Oberbodens der betreffenden Fläche oder für Pflügen zu jeweils geeigneten Zeitpunkten.

Eine Vermeidung der Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungsstätten ist grundsätzlich nur dadurch möglich, dass eine als Fortpflanzungsstätte nachgewiesene bzw. geeignete Fläche(nkulisse) weder dauerhaft noch in der für Fortpflanzung und Raupenentwicklung im jeweiligen Jahr benötigten Zeitspanne in Anspruch genommen wird. Jede Zerstörung oder Beschädigung mit anhaltender Wirkung berührt dagegen den Verbotstatbestand nach Auffassung der Verfasser, da trotz ggf. unsteten Auftretens der Art bei grundsätzlich geeigneten Bedingungen eine wiederkehrende Nutzung zumindest in einer zeitlich-räumlichen Dynamik über eine Reihe von Jahren zu erwarten ist. Speziell für den vergleichsweise langlebigen Habitattyp feuchte Hochstaudenflur (mit Epilobium hirsutum) dürfte die Habitatnutzung über längere Zeiträume sogar den Regelfall darstellen.

Ist eine Vermeidung nicht möglich, so steht der Weg der funktionserhaltenden Maßnahmen im Sinne des §44 Abs.5 Satz 2 BNatSchG offen. Denn dieser bestimmt, dass ein Verstoß gegen das Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten dann nicht vorliegt, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, wozu auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen beitragen können. Gerade der Nachtkerzenschwärmer kann zu den grundsätzlich relativ einfach zu managenden streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie gezählt werden, weil geeignete Wirtspflanzenbestände rasch und auf einer Vielzahl von Standorttypen entwickelt werden können und sich auch die längerfristige Pflege an sich nicht schwierig gestaltet. Auf allgemeine Durchführungs- und Kontrollprobleme bei Kompensationsmaßnahmen wird hier nicht eingegangen (s. aber auch Abschnitt 4).

Grundsätzlich sei jedoch angemerkt, dass funktionserhaltende Maßnahmen für diese Art nicht im üblichen „Set“ landschaftspflegerischer oder -gestalterischer Maßnahmentypen enthalten sind. Vielmehr müssen funktionserhaltende Maßnahmen vorrangig darauf abzielen, auf bislang regelmäßig bewirtschafteten, intensiv gepflegten (Mahd, Ackerbau, Weinbau, Zierrasen) oder versiegelten Flächen bzw. auf nährstoffreichen, dicht vergrasten oder dicht mit Gehölzen bestockten Standorten Staudenfluren mit Vorkommen der Raupenwirtspflanzen zu entwickeln. Letztere dürfen nicht jährlich gemäht und zur Vermeidung von Beschattung nicht mit Gehölzen bepflanzt werden (auch keine Einzelbäume oder -büsche). Sie müssen zur sporadischen Verjüngung der Wirtspflanzenbestände jedoch in vielen Fällen in mehrjährigem Abstand mechanisch „gestört“ werden (Pflügen, Fräsen, Abschieben, Verdichten etc.), um anschließend wieder für mehrere Jahre sich selbst überlassen zu bleiben. Nach bisherigen Erfahrungen fällt es in der Praxis mitunter schwer, bei Anwohnern und Landnutzern, und selbst bei Landespflegern oder Landschaftsarchitekten, die nötige Akzeptanz für „unordentlich“ oder „verwahrlost“ wirkende Flächen dieses Typs zu gewinnen. Die gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung funktionserhaltender Maßnahmen unter bestimmten Rahmenbedingungen zugunsten dieser Art bietet einen Ansatz, die besondere Bedeutung von Ruderalstandorten und Brachen für den Artenschutz stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Der räumliche Zusammenhang zwischen dem Eingriffsort und der Platzierung einer funktionserhaltenden Maßnahme kann im Fall des Nachtkerzenschwärmers aufgrund des mobilen Falterstadiums weit gefasst werden.

Zu Ruhestätten sei zunächst auf die Ausführungen im vorstehenden Abschnitt 3.2 zur entsprechenden Betroffenheit von Individuen verwiesen. Auch hier steht, soweit die Stätten räumlich zugeordnet werden können, ggf. der Weg funktionserhaltender Maßnahmen im o.g. Sinne offen. Relevante Ruhestätten beschränken sich im Fall des Nachtkerzenschwärmers unseres Erachtens auf die Puppen-Ruhestätte. Stellen abseits der Larvalhabitate, an denen Falter außerhalb ihrer Flugphase ruhen könnten, sind nach unserer Kenntnis nicht hinreichend zu definieren.

3.5 Nahrungsflächen der Falter

Die Zerstörung oder Beschädigung von reinen Nahrungsflächen fällt nach Rechtsprechung zum früheren §20f Abs.1 Nr.1 des BNatSchG (alte Fassung) nicht oder zumindest nicht unmittelbar unter den entsprechenden artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand (BVerwG, Urteil vom 11.01.2001 – 4 C 6/00, Leitsatz). Dies dürfte weiterhin Bestand haben, zumal im Leitfaden der EU-Kommission zum strengen Artenschutz (EU-Kommission 2007: 50, Rn. 61) eindeutig formuliert ist: „Andere Teile des Habitats, z.B. Futtergebiete sind nicht abgedeckt, es sei denn, sie decken sich mit den Fortpflanzungs- und Ruhestätten.“

In den Hinweisen der LANA (2009: 7) wird zwar ausgeführt, dass „ausnahmsweise“ auch eine Beschädigung von Nahrungsbereichen den Verbotstatbestand erfüllen könnte. Dies sei beispielsweise der Fall, „wenn durch den Wegfall eines Nahrungshabitats eine erfolgreiche Reproduktion in der Fortpflanzungsstätte ausgeschlossen ist“ (vgl. auch Gellermann & Schreiber 2007: 162ff., Trautner 2008). Für eine so weitgehende Wirkung liegen aber im Fall des Nachtkerzenschwärmers trotz der Vermutung von Rennwald (2005), dass günstige Falternahrungshabitate einen wichtigen populationsbegrenzenden Faktor darstellen könnten, bislang keine hinreichenden Anhaltspunkte vor. Eine ganze Reihe eigener Funde sowie Erfahrungen von Caspari (schriftl. Mitt.) geben vielmehr Anlass, zumindest eine enge räumliche Verzahnung ergiebiger Nektarquellen mit Fortpflanzungshabitaten nicht als obligatorisch einzustufen, da eine solche bei vielen Nachweisen nicht erkennbar war.

Die Zerstörung oder Beschädigung potenzieller oder nachgewiesener reiner Nahrungsflächen der Falter (die nicht zugleich Fortpflanzungs- oder Ruhestätten darstellen) ist daher nach Auffassung der Verfasser zumindest im Regelfall nicht als verbotsrelevant zu betrachten.

4 Fallbeispiel: Erweiterung der Messe Friedrichshafen

Vorauszuschicken ist, dass das nachfolgende reale Beispiel auf der Heranziehung geeigneter Wirtspflanzenbestände als Fortpflanzungsstätte im Sinne einer Worst-Case-Annahme beruht, während im Allgemeinen eine konkrete Prüfung auf ein Artvorkommen empfohlen wird (s. Hermann & Trautner 2011). Die Ausführungen beschränken sich zudem auf die Frage der Betroffenheit der Entwicklungshabitate.

Im dritten und vierten Bauabschnitt der Messe Friedrichshafen (Baden-Württemberg, Bodenseeraum) sollten die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung um mehrere zusätzliche Hallen und Parkmöglichkeiten geschaffen und der dritte Bauabschnitt zeitnah realisiert werden. Zu einigen Artengruppen der Fauna lagen im Sommer des Jahres 2006 bereits Untersuchungen vor, speziell zum Nachtkerzenschwärmer allerdings nicht. Die Planungen fielen in einen Zeitraum, in dem sich die spezifische Relevanz der artenschutzrechtlichen Bestimmungen auch für Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren manifestierte. So hatte das BNatSchG mit der damaligen Fassung des §43 Abs.4 noch entsprechende „nicht absichtliche“ Beeinträchtigungen bei der Durchführung „zulässiger Eingriffe“ pauschal von den Verboten frei gestellt. Anfang 2006 stellte dann der EuGH mit Urteil vom 10.01.2006 (Rs. C-98/03) klar, dass diese Regelung mit den Vorgaben der Art. 12 und 16 der FFH-RL nicht vereinbar war. Das Bundesverwaltungsgericht unterstrich dies kurze Zeit später auch bezüglich der Art. 5 und 9 der Vogelschutzrichtlinie (BVerwG, Urteil vom 21.06.2006 – 9 A 28.05, Rn. 38). Ende 2007 wurden dann mit dem „Ersten Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes“ die artenschutzrechtlichen Vorschriften maßgeblich geändert.

Zum Zeitpunkt der damaligen Auftragsvergabe war jedenfalls eine Erfassung des Nachtkerzenschwärmers im gleichen Jahr jahreszeitlich bedingt nicht mehr möglich; der weitere vorgesehene Planungsablauf mit zeitlichen Zwangspunkten ermöglichte auch keine Erfassung im Folgejahr. Da die Art im Rahmen anderer Vorhaben im näheren Umfeld bereits nachgewiesen worden und insoweit auch in geeigneten Habitatstrukturen der vorgesehenen Erweiterungsfläche zu erwarten war, wurde unter diesen Rahmenbedingungen beschlossen, von einer Worst-Case-Annahme auszugehen. Dem Vorhabensträger war bewusst, dass diese auch für ggf. erforderliche Maßnahmen anzuwenden war. Das BVerwG hat bestätigt, dass es zulässig ist, mit Prognosewahrscheinlichkeiten, Schätzungen, und – sofern der Sachverhalt dadurch angemessen erfasst werden kann – mit Worst-Case-Betrachtungen zu arbeiten, also konkrete negative Auswirkungen eines Vorhabens als wahr zu unterstellen (BVerwG 9 A 14.07, Urteil vom 09.07.2008, Rn. 63 zum Artenschutz, BVerwG 9 A 20.05, Urteil vom 17.01.2007, Rn. 64 zum FFH-Gebietsschutz). Gerade in einem einfach gelagerten Fall wie demjenigen der Messeerweiterung war davon auszugehen, dass der Sachverhalt auf diese Weise angemessen erfasst werden kann.

Im Untersuchungsgebiet erfolgte demnach eine Feststellung aller Flächen mit relevanten Beständen von Weidenröschen- oder Nachtkerzen-Arten, diese wurden als Habitate der Art der weiteren Bewertung und Planung zugrunde gelegt. Solche Flächen traten, der Bestandsaufnahme zufolge, in Brachen bzw. jüngeren Aufforstungsflächen sowie in graben- und wegbegleitenden, schmalen Säumen auf. Dort fanden sich teilweise individuenreiche Weidenröschen-Bestände. Auch in einem brachliegenden Garten fanden sich Weidenröschen-Arten, für die im Kontext der Situation im Umfeld eine Nutzung durch die Art nicht ausgeschlossen werden konnte (Trautner & Bräunicke 2007). Die entsprechenden durch den dritten und vierten Bauabschnitt betroffenen Flächen summierten sich auf etwa 0,7ha. In dieser Größenordnung war insoweit mit einer Zerstörung von (potenziellen) Fortpflanzungsstätten des Nachtkerzenschwärmers zu rechnen. Bezüglich diesem und weiteren europarechtlich relevanten Arten wurde eine Befreiung nach damaligem §62 BNatSchG beantragt (Stadt Friedrichshafen 2007a) und durch die zuständige Behörde bewilligt.

Gleichwohl zielte das Maßnahmenkonzept entsprechend den Ausführungen im Leitfaden der Europäischen Kommission (Europäische Kommission 2007) auf einen Funktionserhalt für die Art ab. Im Grünordnungsplan (GOP, Stadt Friedrichshafen 2007b) wurde hierzu die planexterne Maßnahme 5 (Entwicklung und dauerhafter Erhalt von Staudenfluren) vorgesehen (s. Abb. 2). Hierzu wurde eine bisher noch nicht belegte Ökokontofläche der Stadt Friedrichshafen mit einer Größe von rund 0,8ha herangezogen. Diese Fläche wies bislang eine dichtwüchsige, nährstoffreiche und ruderal beeinflusste Vegetation ohne Eignung als Nachtkerzenschwärmer-Habitat (Fehlen von Wirtspflanzen) oder als essenzielles Habitat für eine andere europarechtlich geschützte Art auf. Sie war gemäß der artenschutzrechtlichen Zielsetzung als Habitat für den streng geschützten Nachtkerzenschwärmer anzulegen und auf Dauer als solches zu erhalten. Die Sicherung erfolgte im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages.

Im Einzelnen wurden für die Fläche folgende Maßnahmen festgelegt:

Anlage einer Rohbodenfläche zur Ansiedlung einer voll besonnten Wildstaudenflur aus Wirts- und Nektarpflanzen des Nachtkerzenschwärmers,

Begründung der Bestände überwiegend durch natürlichen Samenanflug,

regelmäßige Verjüngung der Staudenfluren durch Pflegeeingriffe in mehrjährigem Abstand.

Während zum damaligen Zeitpunkt für eine Teilfläche eine Ansaat festgelegt wurde (die sich als nicht erforderlich erwies), würden die Verfasser zwischenzeitlich eine solche zumindest im Regelfall für verzichtbar halten.

Bezüglich der langfristigen Sicherung wurde formuliert, dass die Fläche vermutlich in mehrjährigem Abstand (etwa alle drei bis fünf Jahre) mit schwerem Gerät „gestört“ werden muss, um eine permanente Verjüngung der Wirts- und Nektarpflanzenbestände zu ermöglichen (Bedarf für Pflege ist nach Bauabnahme alle drei bis fünf Jahre durch Fachmann zu prüfen). Bei Pflegebedarf war die erneute Schaffung vegetationsfreier Pionierstandorte auf ca. 50 % der Fläche vorzusehen und dabei eine vollständige Beseitigung aufgekommener Sukzessionsgehölze vorzunehmen (keine Ablagerung des Gehölzschnittes auf der Fläche selbst; Verbrennen möglich).

Die im GOP vorgenommene Kostenschätzung belief sich bezüglich der Neuanlage (ohne Erstumbruch) auf rund 1500 Euro sowie bezüglich der Folgepflege über einen Zeitraum von zunächst 25 Jahren auf rund 12000 Euro (Pflegedurchgänge in etwa fünfjährigem Turnus). Diese Angaben erfolgten auf dem Preisstand Mitte 2007 ohne Umsatzsteuer. Kosten für einen Flächenankauf fielen im vorliegenden Fall nicht an.

Des weiteren wurden eine Bauaufsicht und -abnahme durch Fachpersonal, die Überprüfung der erfolgreichen Etablierung von Wirtspflanzen sowie zur Verbesserung von Erfahrungen zur längerfristigen Wirksamkeit entsprechender Maßnahmen eine Kontrolle auf Nutzung durch den Nachtkerzenschwärmer in mehreren Jahren nach Maßnahmenrealisierung vorgesehen (pro Untersuchungsjahr zwei Begehungen mit gezielter Suche nach Fraßspuren, Kotballen und Raupen des Nachtkerzenschwärmers sowie Habitatbewertung).

Die Fläche wurde mittels Umpflügen so hergerichtet, dass bereits im Verlauf des Jahres 2008 ein Aufwuchs von Wirtspflanzen stattfinden konnte. Offizieller Baubeginn der Messeerweiterung war im September 2007, so dass 2008 das erste Jahr darstellte, in dem eine Funktion der neu hergerichteten Fläche als Fortpflanzungshabitat erforderlich war. Die erste Kontrollphase 2008 ergab, dass sich auf der Maßnahmenfläche ein großer Bestand an Weidenröschen etabliert hatte (Zottiges Weidenröschen, Epilobium hirsutum; s. Abb. 3), zudem konnte bereits eine Nutzung durch den Nachtkerzenschwärmer nachgewiesen werden (Nachweis zweier ausgewachsener Raupen). Insoweit erwies sich die Maßnahme als erfolgreich. Aktuell wurde allerdings eine unsachgemäße Folgepflege konstatiert, die 2010 dazu führte, dass die Fläche in jenem Jahr keine Habitatfunktionen aufweisen konnte und entsprechend nachgebessert werden muss. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von Erfolgs- und Zustandskontrollen in solchen Fällen.

5 Schlussbemerkungen

Die weite Verbreitung in Verbindung mit Vorkommen geeigneter Habitate bzw. Wirtspflanzen im konkreten Fall ist als hinreichender „Anfangsverdacht“ (vgl. Lau & Steeck 2008: 387, zit. in Kratsch 2011: 759, Rn 65) auf ein Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers zu werten. Es ist dann die jeweilige Prüfung und explizite Berücksichtigung v.a. der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im jeweiligen Planungsablauf vorzunehmen. Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, dass der gesetzlichen Verpflichtung zur Vermeidung (oder ausnahmsweisen Zulassung) artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände – die im Übrigen nicht der Abwägung zugänglich sind – hinsichtlich des Nachtkerzenschwärmers besser entsprochen wird. Hierbei spielt die Abarbeitung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände in einem praktikablen Rahmen eine zentrale Rolle. Wesentlich ist dann aber auch die konsequente Umsetzung erforderlicher, i.d.R. funktionserhaltender Maßnahmen, die neben Erstmaßnahmen ein geeignetes langfristiges Management beinhalten müssen. Hierfür müssen im Regelfall Erfolgs- und Umsetzungskontrollen festgelegt werden, auch um ggf. erforderliche Nachbesserungen ableiten und vornehmen zu können.

Dank

Unser Dank gilt Dr. Steffen Caspari (Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz Saarland, Zentrum für Biodokumentation) für die Durchsicht des Manuskripts und wichtige Hinweise. Wir danken weiter den Beteiligten der Stadt Friedrichshafen (Stadtplanungsamt, Umweltamt) sowie der anderen Planungsbüros für die gute Zusammenarbeit im genannten Fallbeispiel.

Literatur

BNatSchG – Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009. BGBl 2009 Teil I, Nr. 51, 2542-2579 (in Kraft getreten am 01. März 2010).

BVerwG, Urteil vom 11.01.2001 – 4 C 6/00 (Polizeidienstgebäude Magdeburg)

–, Urteil vom 21.06.2006 – 9 A 28.05 (Stralsund)

–, Urteil vom 17.01.2007 – 9 A 20.05 (Westumfahrung Halle)

–, Urteil vom 09.07.2008 – 9 A 14.07 (Bad Oeynhausen)

–, Urteil vom 18.03.2009 – 9 A 39.07 (Ratingen-Velbert)

–, Urteil vom 14.04.2010 – 9 A 5.08 (Hessisch Lichtenau VKE 32)

Erstes Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 12. Dezember 2007. BGBl 2007 Teil I, Nr. 63, 2873-2875.

EuGH, Urteil vom 10.01.2006 – C-98/03

Europäische Kommission (Hrsg., 2007): Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. Endgültige Fassung, Februar 2007, 96 S.

FFH-RL – Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006.

Gellermann, M., Schreiber, M. (2007): Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen in staatlichen Planungs- und Zulassungsverfahren. Leitfaden für die Praxis. Schr.-R. Natur und Recht 7, 503 S.

Hermann, G., Trautner, J. (2011): Der Nachtkerzenschwärmer in der Planungspraxis. Habitate, Phänologie und Erfassungsmethoden einer „unsteten“ Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Naturschutz und Landschaftsplanung 43 (10), 293-300.

Kratsch, D. (2011): Abschnitt 3. Besonderer Artenschutz. In: Schumacher, J., Fischer-Hüftle, P., Hrsg., Bundesnaturschutzgesetz, Kommentar, 2. Aufl., Kohlhammer, Stuttgart, 742-782.

Lambrecht, H., Trautner, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP – Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz – FKZ 804 82 004 [unter Mitarb. von K. Kockelke, R. Steiner, R. Brinkmann, D. Bernotat, E. Gassner & G. Kaule]. Hannover, Filderstadt.

LANA (Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Hrsg., 2009): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes. Ständiger Ausschuss „Arten- und Biotopschutz“, Oktober 2009, 25 S.

Lau, M., Steeck, S. (2008): Das Erste Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes – ein Ende der Debatte um den europäischen Artenschutz? Natur und Recht 30 (6), 386-396.

MLR (Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg, 2009): Hinweis-Papier der LANA zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes. Erlass vom 30. 10.2009, 5 S.

Rennwald, E. (2005): Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina (Pallas, 1772). In: Doerpinghaus, A., Eichen, C., Gunnemann, H., Leopold, P., Neukirchen, M.,Petermann, J., Schröder, E., Bearb., Methoden zur Erfassung von Arten der Anhänge IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Naturschutz und Biologische Vielfalt 20, 202-209.

Stadt Friedrichshafen (2007a): Antrag auf naturschutzrechtliche Befreiung nach § 62 BNatSchG. Bebauungsplan Nr. 187 „Neue Messe Friedrichshafen – 3.+4. BA“. 23.03.2007 – 49S. + Anlagen.

– (2007b): Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 187 „Neue Messe Friedrichshafen – 3. + 4. BA“. Stand 15.10.2007. 71 S. + Anhang; Bearbeitung: Entwicklungs- und Freiraumplanung Eberhard + Partner GbR (Konstanz) und Umweltsicherung und Infrastrukturplanung Dipl.-Ing. B. Stocks (Tübingen).

Traub, B. (1994): Sphingidae (Schwärmer). In: Ebert, G., Hrsg., Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Bd. 4, Nachtfalter 2, Ulmer, Stuttgart, 118-209.

Trautner, J. (2008): Artenschutz im novellierten BNatSchG – Übersicht für die Planung, Begriffe und fachliche Annäherung. Naturschutz in Recht und Praxis – online 6, 1-20; Internet http://www.naturschutzrecht.net.

–, Bräunicke, M. (2007): Bebauungsplan 187 Neue Messe Friedrichshafen – 3./4. BA. Dokumentation der Betroffenheit geschützter Arten. März 2007 (ergänzt gegenüber Vorfassung von Oktober 2006). Im Auftrag der Stadt Friedrichshafen, Stadtplanungsamt; 17 S. + Karten.

Vogelschutz-Richtlinie – Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Novemb

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.