Biologische Maßstäbe für das artenschutzrechtliche Tötungsverbot

Abstracts

Im deutschen Recht hat sich der Maßstab der signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos im Vergleich zum allgemeinen Lebensrisiko als Kriterium für die Unzulässigkeit von Vorhaben etabliert, es fehlt aber an Richtlinien für die Beurteilung des Signifikanzkriteriums aus § 44 Abs. 5 BNatSchG. Hier wird eine Möglichkeit zur objektiven Beurteilung anhand bewährter wissenschaftlicher Methoden vorgeschlagen, die grundsätzlich auf alle Wirbeltiere anwendbar ist. Eine objektive Bestimmung des allgemeinen Lebensrisikos ist möglich durch umfangreiche Erkenntnisse zu Überlebenswahrscheinlichkeiten besonders bei Vögeln und Fledermäusen. Die Prognose vorhabenbedingter Tötungsrisiken beruht derzeit vor allem auf Untersuchungen an verwirklichten Vorhaben, die durch Monitoringauflagen bei Genehmigungen ergänzt werden können. Zusätzlich zum individuenbezogenen Risiko muss unter Umständen auch die additive Wirkung von Mortalität auf Populationsebene mit dem „ORNIS-Kriterium“ beurteilt werden, um eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes auszuschließen. Bei Überschreitung der Referenzwerte bzw. Signifkanzschwellen kann eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG folgen. Fallbeispiele zeigen, wie eine objektive Beurteilung des Tötungsrisikos für bekannte Risiken durch Windenergieanlagen bereits möglich ist.

Biological thresholds for the prohibition of killing protected species in Germany – status and perspectives

German law has established the concept of a significant increased mortality risk in a protected species as a threshold for project approval, but has not yet developed guidelines defining this threshold. Here I present an approach suitable for all vertebrates based on wellproven scientific methods, including three examples. It uses available knowledge on average mortality for a substantial share of species, particularly birds and bats. Projectrelated mortality risks can be predicted from monitoring in existing projects or estimated during postconstruction monitoring.

Comparing these risks can be done at the individual level as required by German law. The effects of additive mortality can be assessed using the ‘ORNIS Criterion’. If predicted mortality exceeds the average mortality or the significance threshold, the possibility for derogation may be considered.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Seit der Neufassung der Bestimmungen zum Artenschutz im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Jahr 2007 hat sich die Erarbeitung von eigenständigen Fachbeiträgen zum Artenschutz zum Standard bei Genehmigungsverfahren entwickelt. Besonders das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG hat seither Bedeutung bei der Genehmigung von Vorhaben erlangt, die sich auch in einer Anzahl von Verwaltungsgerichtsentscheidungen niederschlägt. Das gilt besonders beim Bau von Straßen und Hochspannungsleitungen oder der Genehmigung von Windkraftanlagen, weil diese Vorhaben erwiesenermaßen eine besondere Bedeutung als Todesursache bei Vögeln und Fledermäusen haben (z. B. LAG VSW 2014,Medinaset al. 2013,TNLUmweltplanung 2017,Voigtet al. 2015,Watsonet al. 2018).

Die heutigen Maßstäbe zur Beurteilung des Tötungsverbots in Genehmigungsverfahren gehen weitgehend auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zurück (Bick & Wulfert2017). Demnach ist das Verbot nicht durch jeden einzelnen Individuenverlust verletzt. Vielmehr muss das Risiko einer Tötung für das Individuum signifikant erhöht sein (z. B. BVerwG Urteil vom 9.7.2008 - 9 A 14.07, Rn. 91). Das schließt nicht aus, dass in Einzelfällen bei langlebigen und lokal seltenen Arten der Verlust eines Individuums pro Jahr diese Bedingung erfüllt. Diese Rechtsprechung findet ihren Niederschlag in der seit 2017 geltenden Neufassung der Bestimmung. Danach wird das Tötungsverbot durch ein Vorhaben nicht verletzt, „wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann“ (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Dabei ist „signifikant erhöht“ nicht im Sinne einer statistischen Prüfung zu verstehen, sondern gleichbedeutend mit „deutlich erhöht“, ohne nähere Definition bzw. Schwelle. Mit § 45 Abs. 7 BNatSchG wird die Möglichkeit zur Genehmigung bestimmter Vorhaben trotz signifikant erhöhter individueller Tötungsrisiken eröffnet, wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der Population nicht verschlechtert.

Inzwischen haben Behörden, Planer und Juristen umfassende Erfahrungen im Umgang mit den Anforderungen des BVerwG gesammelt und eine Vielzahl von Leitfäden und Arbeitshilfen auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen erarbeitet. Dabei bleibt es jedoch regelmäßig bei einem verbalargumentativen Umgang mit dem Signifikanzkriterium, aus dem keine Schwellenwerte für zulässige Risiken abzuleiten sind. Mitunter wird auch im Widerspruch zum Individuenbezug eine populationsbezogene Bewertung vorgenommen, etwa wenn MKULNV (2013) die Häufigkeit von Arten anführt und das Signifikanzkriterium mit dem Fortbestand einer Population verknüpft. Im Verfahren vonBernotat & Dierschke(2016) beziehen sich maßgebliche Teile der Indizes auf Populationen. Der Sensitivitätsindex besteht zur Hälfte, der Wertindex ausschließlich aus Eigenschaften, die einer Population eigen sind, aber nicht den Individuen. Da die individuelle Beurteilung des Tötungsverbots nicht durch Bezug auf die Population relativiert werden kann (Bick & Wulfert2017), können solche Ansätze allenfalls für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG relevant sein.

Zugleich wurde diese Rechtspraxis von unterschiedlichen Seiten kritisiert, vor allem wegen des Fehlens nachvollziehbarer Signifikanzschwellen und der daraus folgenden zentralen Rolle der Einschätzung der Fachbehörde, die nur eingeschränkt der gerichtlichen Prüfung unterworfen ist (z. B.Brandt2017, NABU 2016).Schreiber(2017) konstatiert eine zu häufige Feststellung nicht signifikanter Tötungsrisiken und empfiehlt, in Zweifelsfällen eine Verletzung des Tötungsverbots zu unterstellen und eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen. Diese erfordert aber nicht nur ebenfalls eine Prognose des Tötungsrisikos (OVG Lüneburg, Urteil vom 25.10.2018 - 12 LB 118/16, Rn. 231), sondern zusätzlich eine Prognose der Auswirkungen auf die Population, womit die Anforderungen gegenüber der individuenbezogenen Beurteilung weiter steigen.

Mittlerweile hat das Bundesverfassungsgericht hierzu festgestellt, dass der Gesetzgeber zur Gewährleistung der einheitlichen Rechtsanwendung „nicht ohne weitere Maßgaben auf Dauer Entscheidungen in einem fachwissenschaftlichen ‚Erkenntnisvakuum‘“ zulassen dürfe (BVerfG, Beschluss vom 23. Oktober 2018 - 1 BvR 2523/13, 1 BvR 595/14 - Rn. 24). Daher stellt sich die Frage, ob es möglich ist, eine Verletzung des Tötungsverbots in seiner jetzigen Form auch objektiv zu ermitteln und daraus einen Schwellenwert abzuleiten.

2 Definition der Risiken

2.1 Allgemeines Lebensrisiko

Einen Überblick über die Rechtsprechung des BVerwG zum zulässigen Tötungsrisiko gibtSchreiber(2017). In der weitreichendsten Formulierung wird der Maßstab definiert als „vergleichbar dem Risiko, dem einzelne Exemplare der jeweiligen Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens stets ausgesetzt sind“ (BVerwG, Urteil vom 8.1.2014 - 9 A 4.13, Rn. 99; nachSchreiber2017). Dieses „artspezifische allgemeine Lebensrisiko“ oder auch „allgemeine Mortalität“ (Schreiber2017) stellt die umfassendste Definition des Gerichts dar. Parallel dazu hat die Rechtsprechung vorwiegend im Zusammenhang mit Fledermäusen einen konkurrierenden Maßstab entwickelt: das Risiko, das mit einem Projekt „im Naturraum immer verbunden ist“ (BVerwG, Urteil vom 9.7.2008 - 9 A 14.07 - Rn. 91).

Das Tötungsverbot gilt für besonders geschützte Arten und europäische Vogelarten. Wildtiere wie Vögel und Fledermäuse sterben in der Natur durch eine große Zahl von Ursachen wie Prädation, Nahrungsmangel, Parasiten und Infektionskrankheiten. Die Anteile einzelner Todesursachen an der Gesamtsterblichkeit sind nicht ohne eingehende wissenschaftliche Studien zu ermitteln (z. B.Naef-Daenzeret al. 2017).

Das allgemeine Lebensrisiko umfasst nach Feststellung des BVerwG aber auch Verluste durch menschliche Einflüsse im „Naturraum“, allerdings nur in einem allgemein üblichen Umfang (BVerwG Urteil vom 10.11.2016 - 9 A 18.15, Rn. 82 ff.), d. h. die großräumig in Mitteleuropa anzutreffenden Risiken. Weil das Tötungsverbot auf Art. 5 der EU-Vogelschutzrichtlinie beruht, muss auch eine zulässige Bejagung nach Art. 7 dazuzählen. Einen Bezug zur allgemeinen Mortalität enthält bereits der EU-Leitfaden zu Ausnahmen vom Tötungsverbot nach Art. 9 der EU-Vogelschutzrichtlinie (Europäische Kommission 2004). Er bestimmt eine Obergrenze von 1 % der jährlichen Mortalität der ganzen Population durch natürliche Ursachen und legale Bejagung.

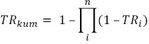

Diese allgemeine Mortalität ist kein theoretisches Konzept, das verbalargumentativ auszuloten wäre, sondern kann grundsätzlich für alle Wirbeltiere mit etablierten wissenschaftlichen Methoden ermittelt werden. Für Vögel und Fledermäuse wird die Schätzung von Überlebenswahrscheinlichkeiten durch die langfristige wissenschaftliche Beringung ermöglicht, die von nationalen Zentralen koordiniert wird (z. B.Bellebaumet al. 2010,Steffenset al. 2004). In der Demografie entspricht das Sterberisiko des durchschnittlichen Individuums der mittleren Sterblichkeit einer Population, damit gilt für das allgemeine Lebensrisiko

ALR = 1 – Sad

Das allgemeine Lebensrisiko (ALR) steht als Durchschnittswert für alle Individuen einer Art oder Population im Einklang mit dem Individuenbezug des BNatSchG. Es kann für einen großen Teil der in Deutschland vorkommenden Vogel- und Fledermausarten aus vorhandenen Studien abgeleitet oder aus bestehenden Daten ermittelt werden. Damit liegt also ein vom Vorhaben unabhängiger, objektiver Maßstab vor.

Dabei unterliegt der Kenntnisstand einer fortlaufenden Entwicklung in Form neuer Fachpublikationen. Die Präzision der Ergebnisse steigt u. a. mit dem Umfang der Studien und der Verwendung ausgereifter statistischer Modelle (Lebretonet al. 1992). Ältere Studien überschätzen die Mortalität z. T. aufgrund der Methoden (z. B.Roodbergenet al. 2012) Das schließt nicht aus, dass für einzelne Arten glaubwürdige Schätzungen fehlen oder mit Unsicherheiten verbunden sind, die sich in weiten Vertrauensbereichen äußern. Zur Anwendung in Genehmigungsverfahren sind deshalb Kenntnisse über die Arten und den Stand der Forschung unerlässlich, die eine pauschale Übernahme von Mortalitätsraten aus Sammelwerken, wie etwa Europäische Kommission(2004) oderBernotat & Dierschke(2016), nicht ersetzt.

Die Überlebenswahrscheinlichkeit von Wildtieren variiert in der Natur zwischen den Altersklassen, den Geschlechtern und im Jahresverlauf. Alttiere haben die höchsten Überlebensraten und demnach auch das geringste „Lebensrisiko“, das bei einer konservativen Beurteilung des Tötungsrisikos zugrunde zu legen ist.

2.2 Vorhabenbezogenes Tötungsrisiko

Das mit einem Vorhaben verbundene Tötungsrisiko ist durch ein Monitoring an verwirklichten Vorhaben ebenfalls objektiv zu ermitteln. Dafür sind Methoden für unterschiedliche Vorhaben verfügbar, darunter Windparks auf See (Fallbeispiel 1) und an Land (Fallbeispiele 2–4, Aschwanden & Liechti2016,Grünkornet al. 2016) sowie Hochspannungsleitungen. Das individuelle Risiko (TR) ergibt sich aus der Zahl der Verluste Nd und der Zahl der im Vorhabensgebiet dem Risiko ausgesetzten Individuen Nexp

TR = Nd

Nexp

Allerdings ergibt sich daraus keine objektive Obergrenze des „im Naturraum immer“ anzunehmenden Tötungsrisikos. Da viele der untersuchten Vorhaben ohne vorherige quantitative Risikoermittlung genehmigt wurden, unterläge eine solche Grenze einem unzulässigen Zirkelschluss.

3 Objektive Beurteilung des Risikos

3.1 Praktische Anwendung

Das mit einem Vorhaben verbundene Risiko kann direkt mit dem ALR verglichen werden. Wandernde Tierarten sind einem Vorhaben dabei nur während bestimmter Jahreszeiten ausgesetzt, für die auch das ALR zu ermitteln ist. Bisher stehen überwiegend jährliche Überlebenswahrscheinlichkeiten zur Verfügung. Hier muss das ALR vereinfachend als konstant angenommen werden, obwohl Verlustraten z. B. während des Zugs (Klaassenet al. 2014,Sillett & Holmes2002) oder bei Wasservögeln und Fledermäusen in der Brutzeit (Bellebaum & Mädlow2015,Reuschet al. 2019) saisonal erhöht sind. In Zukunft werden zunehmend saisonale Überlebensraten verfügbar werden (Rushing2019). Im Einzelfall wird dann die Fachkenntnis des qualifizierten Biologen zur Auswahl geeigneter Grundlagen erforderlich.

Im Genehmigungsverfahren muss das TR in Form einer Prognose behandelt werden, wobei ggf. auch die Wirkung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu berücksichtigen ist. Solche Prognosen sind grundsätzlich möglich (z. B.Schaubet al. 2019, Fallbeispiel 3), Gängige Voruntersuchungen führen jedoch nicht immer zu verlässlichen Prognosen, so fehlt etwa ein enger Zusammenhang zwischen örtlicher Flugaktivität von Greifvögeln und Kollisionsopfern in Windparks (Ferreret al. 2012,Grünkornet al. 2016). Zudem können betroffene Tiere ihr Verhalten als Folge des Vorhabens ändern. Das gilt z. B. für die Aufenthaltszeit von Rotmilanen zur Nahrungssuche in einem neuen Windpark (Mammenet al. 2014) oder das Ausmaß einer witterungsbedingten Anlockung von Nachtziehern in Offshore-Windparks (Ballasuset al. 2009).

Aus bereits realisierten vergleichbaren Vorhaben bekannte Risiken sind als Grundlage für Prognosen mittels Analogieschlüssen sinnvoll. Analogieschlüsse ohne quantitative Prognose entsprechen der schon jetzt üblichen Praxis. Die Richtigkeit der Analogieschlüsse kann durch ein Monitoring geprüft werden. Dazu muss zunächst mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein, dass keine signifikante Erhöhung des TR eintritt oder diese mit nachträglichen Maßnahmen abgewendet werden kann. Abhängig von der Rechtsgrundlage einer Genehmigung sind nachträgliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen durch einen Auflagenvorbehalt möglich oder bereits in der (z. B. immissionsschutzrechtlichen) Genehmigung zu bestimmen (Fischer-Hüftle2012). Auch hierfür bietet sich das ALR als objektives Kriterium an.

3.2 Schwellenwert der signifikanten Erhöhung

Mangels objektiver Kriterien ist die „signifikante Erhöhung“ im Sinne des BVerwG bisher nicht eindeutig definiert. Unstrittig dürfte sein, dass sie nicht eintritt, solange vorhabenbedingte Risiken das ALR erkennbar unterschreiten (Bick & Wulfert2017). Eine leicht handhabbare Interpretation ist ein Schwellenwert in Höhe des ALR (TR = ALR). Die Formulierungen des BNatSchG („signifikant“) und des BVerwG („vergleichbar dem Risiko“, s. o.) sind jedoch unscharf. Unter einer signifikanten Erhöhung ist nicht zwangsläufig nur eine minimale Überschreitung des ALR zu verstehen. Zudem ist bei jeder Risikoschätzung eine statistische Unsicherheit zu berücksichtigen. Hier dürfte das Ausmaß der Erhöhung unter Berücksichtigung der Biologie der betroffenen Art(en) im Einzelfall zu bewerten sein. Für Schwellenwerte oberhalb des ALR fehlen jedoch biologische Kriterien auf der Ebene des Individuums, sodass populationsbezogene Kriterien oder eine Ausnahmeprüfung (s. u.) erforderlich würden, sofern das Vorhaben die übrigen Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNat SchG erfüllt.

Das individuelle Lebensrisiko ist unabhängig von der Seltenheit, Gefährdung oder dem Erhaltungszustand einer Population. Ein Sonderfall sind Populationen, die maßgeblich durch anthropogen erhöhte Mortalität gefährdet sind. Ein Schwellenwert, der auf einem anthropogen wesentlich erhöhten Lebensrisiko beruht, dürfte kein geeigneter Maßstab für die Bewertung des TR sein (BVerwG Urteil vom 10.11.2016 - 9 A 18.15, Rn. 84). So kann bei der Bestimmung des ALR von Greifvögeln die Sterblichkeit durch illegale Verfolgung zu beachten sein (z. B.Smartet al. 2010).

3.3 Individuelles Risiko, additive Sterblichkeit und Populationsgefährdung

Offensichtlich besteht im Normalfall das ALR durch natürliche Verlustursachen, neben dem vorhabenbedingten Risiko fort. Das Gesamtrisiko aus beiden ist dann größer als das ALR allein, und beträgt rechnerisch

Rgesamt= 1 – Sad (1 – TR )

Das europäische Recht (Art. 5 VSchRL, Art. 12 FFH-RL) verbietet zwar das absichtliche Töten allgemein. Das Verbot dient jedoch primär der Sicherung des günstigen Erhaltungszustands bzw. stabilen Bestands, den FFH- und Vogelschutzrichtlinie jeweils in Art. 2 als übergeordnetes Ziel anführen (Europäische Kommission 2007,Bick & Wulfert2017). Das unterscheidet das Tötungsverbot deutlich vom Tierschutzrecht. Individuenverluste verringern die durchschnittliche Überlebensrate und können so die Populationsgröße beeinflussen (Foxet al. 2006, s. auch European Commission 2010). Folgen für die Population hängen dabei vom Gesamtrisiko ab, sofern nicht eine vollständige Kompensation der vorhabenbedingten Verluste unterstellt werden kann. Unter Kompensation ist dabei ein populationsbiologischer Mechanismus zu verstehen. Verluste von Individuen kann nur die Population kompensieren, vor allem durch höhere Überlebenschancen anderer Individuen. Das ist nur in Populationen zu erwarten, deren Größe nahe der Kapazitätsgrenze dichteabhängig reguliert wird, und ist im Genehmigungsverfahren kaum nachprüfbar. Auch additive Verluste entfalten eine Wirkung erst auf der Ebene der Population. Dort hat jeder nicht kompensierte Individuenverlust proportionale Auswirkungen auf das Populationswachstum. Würde für additiv wirkende Verluste, die nach ggf. nötigen Vermeidungs-, CEF- oder Ausgleichsmaßnahmen verbleiben, irrtümlich eine Kompensation angenommen, wären auch unterhalb der Signifikanzschwelle negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Populationen nicht sicher auszuschließen (z. B.Horswillet al. 2017).

Während das BVerwG und ebenso auchSchreiber(2017) das allgemeine und vorhabenbedingte Risiko vergleichend nebeneinanderstellen, ergibt das Kriterium der signifikanten Erhöhung in der seit 2017 geltenden Fassung von § 44 Abs. 5 BNat SchG besonders dann einen Sinn, wenn beide Risiken additiv betrachtet werden. Sonst wäre zu fragen, warum nicht jede Erhöhung gegen das Tötungsverbot verstoßen sollte, weil (in Abwesenheit detaillierter Untersuchungen) nur bis zur Höhe des ALR eine Kompensation erwartet werden kann.

Reale Populationen zeigen kompensatorische und additive Mortalität so gut wie nie in Reinform, sondern unterschiedliche Anteile der kompensierbaren Mortalität. Dabei ist für langlebige Arten mit niedrigen Fortpflanzungsraten (wie Greifvögel oder Fledermäuse) eine zusätzliche Mortalität überwiegend als additiv zu erwarten, während kurzlebige, sich schnell fortpflanzende Arten größere Verluste kompensieren können (z. B.Péron2013).

3.4 Ein Prüfkriterium für additiv wirkende Verluste

Weil die Kompensationsfähigkeit einer Population selten erwiesen ist und das ALR neben dem vorhabenbedingten Risiko fortbesteht, werden zusätzliche Verluste wenigstens teilweise additiv wirken. Um negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand auszuschließen, müsste entweder die Schwelle für die signifikante Erhöhung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG für additive Mortalität (und damit stärker populationsbezogen) definiert werden, oder es müsste zusätzlich eine Prüfung auf der Ebene der Population stattfinden.

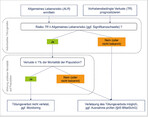

Ein Schwellenwert für additive Verluste auf Populationsebene existiert bereits mit dem „ORNIS-Kriterium“ (Europäische Kommission 2004). Danach soll die Zunahme der jährlichen Mortalität der ganzen Population nur 1 % betragen. Eine Übertragung dieser Schwelle auf die von einem Vorhaben betroffenen Individuen würde besonders bei langlebigen Arten oft ein „Nullrisiko“ bedeuten, das als Schwelle weder rechtlich noch praktisch anwendbar wäre. Dagegen sollte es in den meisten Fällen möglich sein, die für ein Vorhaben prognostizierten Verluste mit der Sterblichkeit zu vergleichen, die für eine Population anhand des ALR zu erwarten ist. Überschreiten die prognostizierten Verluste die Schwelle von 1 % der allgemeinen Mortalität, wären Folgen für den Erhaltungszustand der Population und damit eine Ausnahme zu prüfen.

Dieses Kriterium wird erst relevant, wenn mindestens 1 % der Population von einem Vorhaben betroffen ist, und lässt sich ohne Schwierigkeit in einem zweiten Prüfschritt berücksichtigen (Abb. 2). Nachdem das ALR bereits im ersten Schritt individuenbezogen bestimmt wurde, ist analog zur Ausnahmeprüfung die Bezugspopulation abzugrenzen und ihre Größe zu bestimmen, je nach relevantem Zeitraum einschließlich von Jungtieren und nichtreproduzierenden Individuen (Nichtbrüter). Die Abgrenzung der Bezugspopulation und die Entscheidung, ob auch die höhere Sterblichkeit nicht ausgewachsener Altersklassen berücksichtigt werden muss, beeinflussen dabei das Ergebnis.

3.5 Ausnahme vom Tötungsverbot

Maßstab der Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG sind die Auswirkungen auf die Population. Dafür darf das Verlustrisiko nicht höher sein als die Verluste, die eine Population noch kompensieren kann. Diese Kompensationsschwelle ist populationsabhängig und kann höher sein als das individuelle TR oder das 1%-„ORNIS-Kriterium“. Stabile, anderweitig unbeeinträchtigte Populationen können oft größere Verluste kompensieren als bereits durch andere Einflüsse gefährdete Populationen. So sind z. B. im Fall des Rotmilans die langfristig abnehmenden Populationen in Ostdeutschland anders zu bewerten als die stabilen oder zunehmenden Populationen in Südwestdeutschland (Mammen & Thümmler2015). Eine Beurteilung für das natürliche Verbreitungsgebiet (Art. 16 FFH-RL) würde bei weit verbreiteten Arten den Unterschieden im Erhaltungszustand nicht gerecht und zudem ins Leere laufen, weil ein einzelnes Vorhaben kaum so großräumige Auswirkungen hätte. Im Regelfall ist daher die lokale Population oder die Population auf Landesebene zu betrachten (Europäische Kommission 2007, LANA 2009).

Mit quantitativen Methoden kann eine eingehende Prüfung der Auswirkungen auf Populationsebene unter verschiedenen Annahmen über Kompensation und additive Mortalität erfolgen. Dabei stehen relativ einfache Worstcase-Modelle (z. B.Cook & Robinson2017) ebenso wie komplexere Populationsgefährdungsanalysen (Grimm2000) zur Verfügung. Eine solche vertiefte Prüfung für eine Population müsste nicht für jedes Vorhaben erneut vorgenommen werden. Hierfür bietet sich an, landesweite oder regionale Verlustschwellen für alle gleichartigen Vorhaben im jeweiligen Gebiet zu ermitteln. Diese müssten niedrig genug sein, um eine generelle Ausnahme vom Tötungsverbot nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu rechtfertigen. Auf diesem Ansatz beruht z. B. ein Schwellenwert für Fledermauspopulationen in Brandenburg (MUGV 2011).

3.6 Kumulatives Tötungsrisiko

Während in der Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG mit Blick auf den Erhaltungszustand offensichtlich auch eine kumulative Betrachtung erforderlich wird, findet eine solche beim individuellen TR nicht statt. Tatsächlich können sich bei mehreren gleichartigen Vorhaben im Aktionsraum derselben Individuen die (ggf. nach Vermeidungsmaßnahmen verbleibenden) Verluste addieren, und es ist nicht auszuschließen, dass sie kumulativ eine Signifikanzschwelle überschreiten, während einzelne Vorhaben jeweils darunter liegen. Daher wäre in bestimmten Fällen eine kumulative Betrachtung des TR geboten, um den europäischen Regeln mit Fokus auf den Erhaltungszustand gerecht zu werden (European Commission 2010).

Eine kumulative Betrachtung individueller Risiken müsste in den meisten Fällen nur kleinräumig erfolgen, z. B. innerhalb der Aktionsräume bestimmter Brutpaare, Fledermaus-Wochenstuben oder Winterquartiere. Im Normalfall könnten in einem so eng begrenzten Gebiet die Risiken mehrerer Vorhaben leicht ermittelt und kumulativ dem ALR gegenübergestellt werden. Für eine bekannte Zahl von Vorhaben n wäre eine einfache kumulative Schwelle für jedes Einzelvorhaben i gegeben durch

In der Realität variiert das TR zwischen einzelnen Vorhaben, und ein kumulatives TR der Einzelvorhaben ist präziser als

zu ermitteln und mit dem ALR zu vergleichen.

Eine Ausnahme bilden Tiere mit sehr großen Aktionsräumen oder auf dem Zug, wenn dasselbe Individuum innerhalb kurzer Zeit durch mehrere Vorhaben gefährdet wird. Das ist z. B. bei Offshore-Windparks nicht nur für Zugvögel anzunehmen, sondern auch für Seevögel (Brabantet al. 2015,Busch & Garthe2018) und gilt allgemein für ziehende Fledermäuse (Voigtet al. 2012). Solche großräumigen Risiken sind sinnvollerweise für die betroffene Population zu betrachten (z. B.Busch & Garthe2018). Wo viele Vorhaben zu hohen kumulativen Risiken führen, wäre dafür eine Ausnahmeprüfung auf übergeordneten Planungsebenen sinnvoll, etwa in der Raumordnung bzw. Regionalplanung.

4 Folgerungen

TR und ALR nach der Definition des BVerwG können mit wissenschaftlichen Methoden quantifiziert werden. Dadurch ist eine objektive Prüfung möglich, ob das vorhabenbedingte TR das ALR übersteigt. Auf diese Weise können aus dem aktuellen populationsbiologischen Kenntnisstand über die potenziell betroffenen Arten konkrete Schwellenwerte für zulässige Belastungen auch auf der Ebene des individuellen Risikos abgeleitet werden. Die Fallbeispiele aus dem Bereich der Windenergienutzung zeigen, dass art- und vorhabenspezifisch Tötungsrisiken differenziert beurteilt werden können.

Eine Beurteilung anhand objektiver und nachprüfbarer Messgrößen begrenzt den Spielraum von Gutachtern und Behörden bei der Einschätzung des ALR und des vorhabenbedingten TR. Die Fachbehörde kann damit ihre eigene Beurteilung auf die richtige und nachvollziehbare Risikoermittlung und den Umgang mit ggf. verbleibenden Unsicherheiten konzentrieren. Zugleich stellt das Verfahren besondere Anforderungen an Fachgutachter. Es erfordert eine vertiefte Kenntnis des Feldes der Populationsbiologie, insbesondere um aktuelle und zuverlässige Schätzwerte für das ALR zu identifizieren und auch die damit verbundenen Unsicherheiten angemessen zu berücksichtigen. Unerlässlich ist deshalb auch der sichere Umgang mit den Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung, da alle wesentlichen Parameter aus mathematischer Sicht Wahrscheinlichkeiten sind.

Die auf Individuen und einzelne Vorhaben bezogene Schwelle verhindert nicht, dass eine Vielzahl gleicher Vorhaben den Erhaltungszustand einer Population beeinflusst, z. B. bei einem flächendeckenden Ausbau der Windenergienutzung. Es können aber auch die Auswirkungen kumulativer und additiver Verluste auf den Erhaltungszustand von Populationen beurteilt werden. Damit ließe sich unter Beibehaltung des Individuenbezugs eine Lücke im deutschen Naturschutzrecht schließen, das nur im Gebietsschutz eine Bestimmung zum Schutz von Populationen vor einer vorhabenbedingten Gefährdung enthält. Eine Anwendung in der strategischen Umweltprüfung, z. B. bei der Raumordnung oder Regionalplanung, würde allerdings eine eingehende Prüfung voraussetzen, die heute in diesen Verfahren nicht vorgesehen ist. Dem stünde der Vorteil einer leicht anhand des Planungsgebietes abgrenzbaren Bezugspopulation gegenüber.

Dank

Björn Russow und zwei anonymen Gutachtern danke ich für wertvolle Hinweise zum Manuskript.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (Webcode NuL2231 ) zur Verfügung.

Fallbeispiele

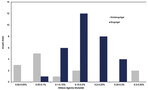

Fallbeispiel 1: Tägliches Tötungsrisiko – Vogelzug und Offshore-Windparks

An Leuchttürmen und beleuchteten Offshore-Bauwerken kollidieren bei Nacht z. T. große Mengen an Vögeln (z. B.Blasius1894, Hüppopet al. 2016). Der Bau zahlreicher Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee schafft daher eine wichtige neue Gefahrenquelle für Brutvögel aus Nordeuropa (v. a. Norwegen, Schweden, Finnland), die Nord- und Ostsee auf dem Zug überqueren.

Die tägliche Mortalität typischer nächtlicher Zugvögel über der Nord- und Ostsee liegt bei 0,035–0,33 % (Abb. 1, basierend auf einer Literaturauswertung fürBellebaumet al. 2010). Der Zug, besonders über See, ist für viele Landvögel mit erhöhten Verlusten verbunden. Das gilt z. B. wenn sie unterwegs in Schlechtwettergebiete geraten oder für Individuen mit geringen Energiereserven (Newton2008). Die Zugperiode dauert zudem regelmäßig mehrere Tage und umfasst für einen großen Teil der Langstreckenzieher noch die Überquerung von Mittelmeer und Sahara. Die Verwendung einer konstanten täglichen Mortalität ist deshalb für das allgemeine Lebensrisiko während des Zugs über See eine konservative Annahme.

An einer Anlage des Offshore-Windparks alpha ventus ermitteltenSchulzet al. (2014) mittels Infrarotkamera in den Jahren 2010 bis 2013 die Anzahl von Vogelkollisionen während des Betriebs. An allen 12 Anlagen kollidierten demnach bei Nacht 158 Vögel pro Jahr (und wenige am Tag), darunter 153 (97 %) Singvögel. Nach Messungen mit einem Pencil-Beam-Radar im selben Zeitraum durchquerten pro Jahr bei Nacht ungefähr 595.000–812.000 Singvögel den Windpark alpha ventus (unveröffentlichte Messdaten). Daraus ergibt sich für den Durchflug durch den Windpark ein Kollisionsrisiko von 0,019–0,026 %. Ein ähnlich hohes Kollisionsrisiko von 0,011–0,025 % ermitteltenKrijgsveldet al. (2011) für einen niederländischen Offshore-Windpark. Das Verfahren kann ebenso für Windparks an Land angewendet werden (Aschwanden & Liechti2016).

Das Kollisionsrisiko bleibt in diesem Fall unter dem konservativ geschätzten ALR eines Nachtziehers, für die hauptsächlich betroffenen Singvögel liegt es deutlich darunter. Das ALR könnte aber kumulativ überschritten sein, wenn ein Vogel beim Überqueren der Nordsee durch mehrere Windparks fliegt.

Fallbeispiel 2: Tötungsrisiko im Brutgebiet – Rotmilan und Windenergie

Windenergieanlagen (WEA) sind eine wichtige Verlustursache für viele Greifvögel (Watsonet al. 2018). In Deutschland ist der Rotmilan Milvus milvus potenziell durch diese Verluste gefährdet (Bellebaumet al. 2013,Grünkornet al. 2016). Trotzdem wird das Tötungsrisiko des Rotmilans in der Praxis nur selten konkret berechnet.

Rotmilane halten sich als Zugvögel von März bis Oktober im Brutgebiet und damit im Einflussbereich der WEA auf (Baueret al. 2005). Das ALR über acht Monate liegt nach Literaturangaben bei 8,9–11,0 % (Schönfeld1984, Smartet al. 2010), in den Literaturwerten sind aber auch Verluste außerhalb des Brutgebiets und durch menschliche Verfolgung und Stromleitungen enthalten (Langgemachet al. 2010). In einer nicht ziehenden Population ohne menschliche Verfolgung reduziert sich das allgemeine Risiko auf 5,8 % (Smartet al. 2010). Rotmilane sterben auch im deutschen Brutgebiet noch durch Freileitungen, Straßenverkehr und illegale Verfolgung sowie zunehmend durch Kollision mit WEA (Langgemachet al. 2010, Daten der Beringungszentrale Hiddensee). Das ALR einschließlich Verlusten aufgrund legaler menschlicher Aktivitäten, jedoch nicht durch illegale Verfolgung, läge demnach bei mindestens 6 %.

Die jährliche Zahl mit WEA kollidierter Rotmilane im Bundesland Brandenburg wurde auf durchschnittlich 241–308 Vögel geschätzt (Bellebaumet al. 2013). Dies waren zu 90 % Altvögel, und 93 % der Kollisionsopfer wurden zwischen März und Oktober gefunden, sodass ca. 84 % der Kollisionen bzw. 202–258 Fälle pro Jahr Altvögel im Brutgebiet betreffen (Dürr2009, Daten der SVSW Brandenburg).

Bei im Mittel 1.775 Brutpaaren umfasst der Brutbestand unter Annahme einer stabilen Altersverteilung insgesamt 4.929 Altvögel einschließlich Nichtbrütern (nachBellebaumet al. 2013). Brutpaare nutzen durchschnittlich zu mehr als 80 % einen Umkreis bis 3 km um den Horst und zu mehr als 90 % bis 5 km (Mammenet al. 2014,Gelpkeet al. 2015,Pfeiffer & Meyburg2015). Ein Umkreis von 5 km um alle WEA im Bezugsjahr 2012 entspricht 53,1 % der Landesfläche bzw. 943 Brutpaaren, nach örtlichen Dichten ausGedeonet al. (2014) wären es 891 Brutpaare. Damit erhält man bei 2.474–2.617 betroffenen Altvögeln ein mittleres Tötungsrisiko von 7,7–10,4 %. Dieser Durchschnittswert lässt erkennen, dass das Tötungsrisiko für Rotmilane nicht durchgängig, aber ziemlich sicher in einem Teil der brandenburgischen Windparks erhöht ist. Welche Windparks das sind wäre mit einzelfallbezogenen Untersuchungen zu ermitteln.

Die additive Schwelle von 1 % der jährlichen Mortalität nach Europäische Kommission(2004) betrüge für Brandenburg jährlich im Mittel 23 Rotmilane unabhängig vom Alter. Von den meisten Einzelvorhaben dürfte diese Schwelle unterschritten werden, aber die landesweite Summe der Kollisionen beträgt mehr als das Zehnfache der Schwelle. Damit stünde das Land unabhängig vom Einzelvorhaben vor der Aufgabe, einen weiteren Ausbau der Windenergie mit dem günstigen Erhaltungszustand des Rotmilans zu vereinbaren.

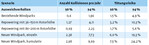

Fallbeispiel 3: Tötungsrisiko im Brutgebiet – Prognose

Bei der Wiesenweihe Circus pygargus sind vorrangig Männchen als Kollisionsopfer an Windparks bekannt. Anhand von GPS-Telemetriedaten schätztenSchaubet al. (2019) das Kollisionsrisiko der Männchen einer Brutpopulation von durchschnittlich 40 Paaren für bestehende Windparks, deren mögliches Repowering sowie den Bau eines neuen Windparks im Brutgebiet (Tab. 1).

Wiesenweihen leben von April bis August oder ca. 150 Tage im Brutgebiet (Baueret al. 2005). Bei einer jährlichen Überlebensrate von 0,76 (SE 0,03;Millonet al. 2019) beträgt das ALR in dieser Zeit 10,67 % (SE 1,5 %). In den bestehenden Windparks und beim Repowering mit hohen WEA ist das ALR demnach deutlich unterschritten. Im hypothetischen neuen Windpark würde dagegen das ALR nur unterschritten, wenn durchgehend ein Ausweichverhalten von 98 % zu erwarten ist, bei geringeren Ausweichraten könnten sich die Verluste jedoch erheblich steigern (Tab. 1).

Fallbeispiel 4: Tötungsrisiko in einer Brutkolonie

Windparks unmittelbar neben Brutkolonien von Möwen oder Seeschwalben oder im Hauptflugkorridor zu den Nahrungsgebieten können erhebliche Altvogelverluste in diesen Kolonien verursachen (Everaert & Stienen2007). Bei Zeebrugge (Belgien) ermitteltenEveraert & Stienen(2007) über zwei Jahre die jährlichen Kollisionsverluste und berechneten daraus für die Altvögel der benachbarten Brutkolonie das individuelle Risiko für Fluss- und Brandseeschwalben (Tab. 2). Da sich in den Kolonien mindestens vorübergehend weitere, nicht brütende Vögel aufhalten (Szosteket al. 2014), ist das tatsächliche Risiko u. U. noch etwas geringer.

Altvögel halten sich durchschnittlich für 120 Tage in der Brutkolonie auf (Baueret al. 2005), auch die Kollisionen traten von Mai bis Mitte August auf. Die Überlebensraten beider Arten sind hoch mit 87,5–90 % bei brütenden Weibchen der Flussseeschwalbe (Szosteket al. 2014) und ca. 90 % bei Brandseeschwalben (Robinson2010). Das sich daraus ergebende ALR wird der Brandseeschwalbe deutlich unterschritten, jedoch nicht bei der Flussseeschwalbe (Tab. 1). Aufgrund des unterschiedlichen Flugverhaltens ist damit nur für eine Art ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko auszuschließen.

Die untersuchte Kolonie beherbergte mehr als 2 % bzw. 4 % der biogeografischen Populationen der beiden Arten (Everaert & Stienen2007), sodass auch additive Verluste zu berücksichtigen sind. Das Kriterium von 1 % der jährlichen Mortalität (Europäische Kommission 2004) würde auf der Ebene der biogeografischen Populationen bei beiden Arten unterschritten, bei der Flussseeschwalbe allerdings nur wenig (Tab. 2). Legt man dagegen die viel kleinere nationale Brutpopulation zugrunde, wird das Kriterium weit überschritten (Tab. 2).

Fazit für die Praxis

Kontakt

Dr. Jochen Bellebaum ist Biologe mit langähriger Erfahrung zu den Themen Artenschutz und Vogelpopulationen aus der Perspektive von Naturschutzeinrichtungen und von Vorhabensträgern. Dazu zählen Auswirkungen von Windparks ebenso wie populationsbiologische Studien und Schutzmaßnahmen für gefährdete Vogelarten.

> mail jochen.bellebaum@t-online.de

Eingereicht am 05. 07. 2019, angenommen am 21. 11. 2019

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.