Beitrag zur Geschichte des Grünlands Mitteleuropas

Abstracts

Vor dem Hintergrund der Abfolge der landwirtschaftlichen Bodennutzungssysteme der kollin-submontanen Stufe Mitteleuropas wird die Genese der darin jeweils integrierten Nutzungstypen des anthropogenen Grünlands i.w.S. über einen Zeitraum von rund 8000 Jahren hergeleitet. Über mehr als 98 % dieser Zeitspanne stellte die Beweidung, zunächst als ungeregelte und dann als geregelte Hutweide, vornehmlich mit Rindern, einen wesentlichen Bestandteil der Bewirtschaftung des Grünlands dar. Auch in der seit rund 1200 bis 1500 Jahren bestehenden Wiesenwirtschaft war die Hutweide bis ins 19. Jahrhundert in Form der Frühjahrsvor- und Herbstnachweide, teilweise auch der Sommernachweide, ein integraler Bestandteil. Auds diesen Befunden wird die Forderung abgeleitet, beim Management von artenreichem Grünland die großflächig extensive Beweidung insgesamt, bei der Erhaltung artenreicher Wiesen im Besonderen, stärker als bisher zu berücksichtigen.

Die Gründung heutiger Schutzstrategien allein auf der pflanzensoziologischen Aufnahme reiner Mähwiesen ohne zeitweilige Beweidungsgänge vom Typus der Glatthaferwiese, die erst im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts aus den mittelalterlich-frühneuzeitlichen Wiesentypen entstanden sind, wird kritisch hinterfragt.

History of Grassland in Central Europe – Illustration in view of agricultural land utilisation systems and nature conservation

The study describes the genesis of the different land use types of anthropogenic grassland in the broadest sense over a period of about 8,000 years, against the background of the sequence of the agricultural land utilisation systems in the colline-montane region of Central Europe. Grazing, mainly with cattle, was an integral part of grassland cultivation over more than 98 % of this time span, partially as unregulated, later as regulated pasture. Grass farming mainly existed over the last 1,200 to 1,500 years. Here pasturing with a herdsman was an essential part up to the 19th century, either in the form of early spring grazing and late grazing in autumn, or as late summer grazing. This knowledge leads to the requirement that the management of species-rich grasslands should more strongly consider large-scale extensive pasturing, particularly for the preservation of species-rich meadows.

The study questions the basis of more recent protection strategies solely on plant sociological inventories of hay meadows without any grazing. They belong to the type of meadows characterized by Arrhenatherum elatius, which developed in the 19th and 20th century from the meadow types existing in middle ages and early modern times.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Dem artenreichen sekundären Grünland, also von Menschen bzw. seinen Nutztieren geschaffene Wiesen und Weiden, kommt bei der Sicherung der überkommenen Artenvielfalt Mitteleuropas eine besondere Bedeutung zu. Für mehr als 2000 Pflanzen- und ein Vielfaches an Tierarten wird Grünland i. w. S. als Lebensraum angenommen (Korneck & Sukopp 1988).

Aus diesen Gründen werden z.B. im Rahmen von Landschaftspflege- und Agrarumweltprogrammen große Anstrengungen unternommen, noch vorhandenes artenreiches Grünland zu erhalten oder wiederherzustellen. Nicht zuletzt zielt die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union (92/43/EWG) auch auf die Erhaltung bzw. Verbesserung von artenreichem Grünland ab (Ssymank et al. 1998).

Die Vorgaben für die Ausgestaltung der extensiven Bewirtschaftung bzw. Pflege von artenreichem Grünland orientieren sich einerseits an „der“ traditionellen Nutzung, andererseits an den spezifischen autökologischen Ansprüchen von heute stark gefährdeten Zielarten unter den „Wiesenpflanzen“ und „Wiesentieren“. Leider stellen sich die erwünschten Erfolge aber allzu oft nicht oder nur sehr begrenzt ein (Bundesamt für Naturschutz 2004).

Diese Misserfolge könnten darin begründet sein, dass die zu Recht als Leitbild dienende historische Bewirtschaftung (Ellenberg 1996) bisher zeitlich zu kurz und nicht differenziert genug abgeleitet wurde. Die Begriffe „traditionell, ehemals, früher, einst, allgemein üblich, althergebracht etc.“ für „die“ historische Bewirtschaftung von Wiesen und Weiden werden dabei verallgemeinernd, diffus und statisch auf einen Zeitraum von 50, 70 oder maximal 100 Jahren vor heute, also etwa auf die Zeit zwischen 1900 bis etwa 1960, bezogen, als die Wiesenwelt scheinbar noch in Ordnung war (Abb. 1).

Um die verschiedenen Formen der Grünlandnutzung in ihren geschichtlichen Zusammenhängen verstehen zu können, dürfen diese jedoch nicht isoliert auf Einzelflächen bezogen betrachtet werden, wie dies bisher größtenteils der Fall war. Nur wenn in die Betrachtung die Bodennutzungssysteme, in die sie integriert waren, sowie die jeweilige Agrarverfassung (Rechtsbeziehungen der agrarischen Nutzung) einbezogen werden, können die richtigen Schlüsse gezogen werden.

In der kollinen bis submontanen Höhenstufe Mitteleuropas, um die es hier ausschließlich gehen soll, können in Zusammenfassung der umfangreichen agrargeographischen Literatur seit der Sesshaftwerdung des Menschen fünf zeitlich aufeinander folgende, im Nutzungsgebiet einzelner Siedlungen später teilweise auch nebeneinander vorkommende Bodennutzungssysteme unterschieden werden (Abb. 2). Dabei überrascht es, wie die einzelnen Bewirtschaftungstypen des Grünlands innerhalb der jeweiligen landwirtschaftlichten Nutzungssysteme trotz aller landschaftlichen, ja dörflichen Feindifferenzierung über weite Teile Mitteleuropas in ihren Grundzügen erstaunlich einheitlich ausgebildet waren (Abel 1978, Henning 1994, Rösener 1987 & 1997).

2 Die Wiege des anthropogenen Grünlands zur Zeit der Urwechselwirtschaft

Das früheste landwirtschaftliche Nutzungssystem in Mitteleuropa, das mit der Sesshaftwerddung des Menschen infolge stärkerer Erwärmung des Klimas an der Wende von der Mittel- zur Jungsteinzeit um etwa 6000 v. Chr. entstand („neolithische Revolution“), war vermutlich das der Urwechselwirtschaft oder Feldwaldwirtschaft (Abel 1978, Lüning et al. 1997). Dabei wurden durch Brandrodung des Waldes gewonnene Ackerflächen einige Jahre hintereinander so lange mit Ackerfrüchten bebaut, bis die Ertragskraft der Böden nachließ. Dann musste an anderer Stelle erneut Wald für Ackerflächen gerodet werden. Die ausgebeuteten Ackerflächen wurden liegen gelassen und wandelten sich nach und nach wieder in Wald um. Waren die Siedlungen noch nicht ortsfest, entsprach dieses Nutzungssystem dem noch heute in den Tropen vorkommenden Wanderfeldbau.

Mit zunehmender Nutztierhaltung und Verringerung der Nutzungsreserven entstand aus der Feldwaldwirtschaft die ungeregelte Feldgraswirtschaft, bei der die liegen gelassenen Ackerflächen („Feld-Wirtschaft“) nicht mehr der Wiederbewaldung überlassen, sondern in eine mehr oder weniger lange Phase der ungeregelten, d.h. zeitlich und räumlich nicht fixierten, ganzjährigen Beweidung („Gras-Wirtschaft“) mit allenfalls sehr kurzer Winterstallhaltung einbezogen wurden. So entstand vor allem im Umfeld der Siedlungen das erste zusammenhängende, vom Menschen geschaffene Grünland quasi als „wilde“ Weiden. Neue Ackerflächen wurden nun weniger durch Rodung von Wald als vielmehr durch Umbruch von Weideland gewonnen, was weniger mühsam war.

Das Vieh weidete entweder „frei“, wo es wollte, also ohne Aufsicht, oder es wurde zwar von Hirt und Hund beaufsichtigt, zeitlich und räumlich jedoch noch nicht wesentlich eingeschränkt (ungeregelte Hut-Viehweide; Klapp 1965). Als Winterfutter für die kurze Periode der Überwinterung in Ställen dienten überwiegend belaubte Zweige, die von Bäumen und Sträuchern mittels Hippen „abgehauen“ und zu Laub-„Heu“ getrocknet wurden (Haas & Rasmussen 1993). Daneben dürften aber auch schon Weidereste aus hochwüchsigen, überständigen Gräsern und Kräutern zu Winterfutter als marginale Nebennutzungen mit der Sichel abgehauen worden sein. Diese ungeregelte Heugewinnung war in ihrem Ausmaß noch sehr bescheiden, solange genügend Weidefläche im Wald vorhanden waren und ausreichend Laubheu für die Überwinterung des Viehs im Wald gewonnen werden konnte (Klapp 1965). Die landwirtschaftliche Produktion reichte ja nur für die unmittelbare Eigenversorgung („Subsistenzwirtschaft“).

Diese erste Form der Grünlandnutzung, die ungeregelte Weidewirtschaft, dauerte, unterbrochen durch wiederholte Phasen von Wüstung und erneuter Landnahme, mehrere Jahrtausende bis ins frühe Mittelalter.

Seit der Eisenzeit (800/750 – 15 v. Chr.) und vor allem in der römischen Kaiserzeit (1. bis 3. Jh. n. Chr.) mehren sich archäobotanische Hinweise darauf, dass es in Teilen Mitteleuropas schon intensivere Formen der Grünlandwirtschaft (Wiesen) gegeben haben könnte (Henning 1996, Knörzer 1996, Körber-Grohne 1990, Lüning et al. 1994, Stika 1995). Falls dies tatsächlich zuträfe, stellte sich die Frage nach der flächigen und kulturellen Tradierung der Wiesen bzw. Wiesenwirtschaft bis ins frühe Mittelalter, wozu bislang noch keine Nachweise vorliegen.

Vor allem in den höheren Lagen der Mittelgebirge und der Alpen, aber auch auf den dorffernen, entlegenen Teilen der Flur („Außenfelder“) hatte sich diese Art der Landnutzung teilweise bis ins 20. Jahrhundert hinein gehalten, so z.B. in Form der Egart-Wirtschaft als nun „geregelte“ Feldgraswirtschaft mit zeitlich auf eine bestimmte Anzahl von Jahren (oft neun bis zwölf Jahre) fixierter Dauer der Weideperiode (Abel 1978).

3 Die Differenzierung des Grünlands zur Zeit der alten Dreizelgenwirtschaft

Beginnend schon im frühen Mittelalter (ca. 600 bis 1000 n. Chr.), dehnte sich im Laufe des hohen Mittelalters (ca. 1000 bis 1250 n. Chr.) das kollektiv, d.h. meist dorfweise organisierte, auf die Produktion von Getreideüberschüssen ausgerichtete Bodennutzungssystem der Felderwirtschaft auf großer Fläche aus. Ursachen hierfür waren die allgemeine Bevölkerungszunahme, mit der eine Verdichtung der Siedlungsformen („Verdorfung“, Städtegründungen) einherging, der dadurch ausgelöste große Bedarf an Brotgetreide („Vergetreidung“) sowie die Gemengelage der Wirtschaftsflächen der „landwirtschaftlichen Betriebe/Höfe“. Bei der Felderwirtschaft wurden die in Gewannen liegenden Ackerflächen eines Dorfes mehreren Großfeldern („Zelgen“, mehrdeutig auch „Esch/Ösch“ oder „Felder“ genannt) zugeordnet, innerhalb denen von allen Bewirtschaftern wegen nicht vorhandener individueller Wegeanbindung der einzelnen Parzellen aus arbeitswirtschaftlichen Gründen jeweils dieselbe Ackerfrucht (Wintergetreide oder Sommergetreide) angebaut und somit die gleiche Fruchtfolge eingehalten werden musste. Die individuelle Wegeanbindung der Grundstücke hätte bei gegebenem geringem Ertragsniveau zu einem beträchtlichen Verlust an Anbaufläche geführt. Am Ende jedes Anbauzyklus der Fruchtfolge stand mindestens ein Brachejahr, in dem zur Erholung des Bodens und zur Bekämpfung des Unkrauts zwar mehrfach eine Bodenbearbeitung, aber kein Anbau von Ackerfrüchten stattfand. Unter den Felderwirtschaften (Zwei- bis zu Neunfelderwirtschaften; Schlipf 1841) setzte sich die Nutzungsform der Dreifelderwirtschaft bis ins späte Mittelalter (1250 – 1500 n. Chr.) parallel zur Ausbildung der Dorfgemeinden auf ca. zwei Dritteln der Fläche Mitteleuropas durch (Abel 1978, Bader 1974, Henning 1994 & 1996; Abb. 3).

Um dieses Bodennutzungssystem klar von einer bloßen Fruchtfolge, die sich auf ein einzelnes Ackerstück („Schlag“) bezieht, abzugrenzen, wird im Folgenden statt des gebräuchlichen, aber ungenauen Begriffs der „Dreifelderwirtschaft“ der eindeutige Begriff der „Dreizelgenwirtschaft“ als zelgengebundene Dreifelderwirtschaft verwendet (Hildebrandt 1980).

Mit der Dreizelgenwirtschaft setzte sich neben dem kollektiven Zwang zum Anbau der gleichen Ackerfrüchte in den jeweiligen Zelgen („Flurzwang“) auch der Zwang zur gemeinsamen, zunächst dörflich, später gemeindlich organisierten Hut-Viehweide der Nutztiere des Dorfes durch („Hutzwang“). Hutzwang bedeutete, dass das Vieh (vor allem Rinder, Pferde, Schweine und Gänse, wo vorhanden auch Schafe und Ziegen) zumindest während der Kernzeiten der Vegetationsperiode nicht individuell von jedem Viehhalter für sich geweidet werden durfte, sondern dem gemeindlich bestellten Hirten übergeben werden musste, der das Vieh aller Gemeindemitglieder in großen Gemeindeherden auf die jahres- und tageszeitlich wechselnden, durch Rechtssetzung festgelegten Weideflächen des Dorfes trieb und dort beaufsichtigte („geregelte Hut-Viehweide“). Das individuelle Weiden oder gar das unbegrenzte, freie Laufenlassen der Weidetiere ohne Hirten („wilde Weide“) war ab dieser Zeit, auch im Wald, nicht mehr möglich.

Die Hutweiderechte der Dorfviehherden erstreckten sich faktisch auf nahezu die gesamte Markungsfläche eines Dorfes, wenn auch auf den meisten Flächen nur während bestimmter Zeit geweidet werden durfte. Generell ausgenommen waren nur Siedlungsflächen mit umgebenden Gärten und Gemüseanbauflächen sowie manche herrschaftlichen Flächen wie Brühle und Bannforste (so genannte Sondernutzungsflächen nach Bader 1973). Den Kern der ungeregelten Hut-Viehweide bildeten Dauerweideflächen, die in meist dorfnahes, besseres Weideland (Anger) und meist dorffernes, schlechteres Weideland (Heiden, Sümpfe und Moore) unterschieden werden konnten, die Brachzelge sowie die Wälder (Waldweide). Daneben wurden auch Äcker und die neu entstandenen Wiesen (s.u.) zeitweise beweidet.

Wegen Abnahme der verfügbaren Weideflächen bei gleichzeitiger Erhöhung des Winterfutterbedarfs für die vergrößerten und während des Winter nun länger im Stall gehaltenen Viehbestände entstanden durch den befristeten Ausschluss des Weideviehs aus einem besonders graswüchsigen Areal innerhalb der ursprünglichen Hutweide während eines Teils der Vegetationsperiode die ersten „Wiesen“ als zur Gewinnung von Dörrfutter gemähtes Grasland (Heyne 1901). Neben die geregelte Hut-Viehweide trat nun auf den mittels mobiler Zäune oder Hecken zeitlich „eingefangenen“ Flächen die systematische Wiesenwirtschaft zur Gewinnung von Winterfutter. Durch den zeitlichen Ausschluss des Weideviehs während der Kernzeiten der Vegetationsperiode mittels mobiler Zäune und Hecken konnte der Pflanzenbestand dort ohne Störung durch das Weidevieh in einem solchen Umfang heranwachsen, dass es sich lohnte, ihn nach Trocknung zu „Heu“ als Winterfutter „einzuheimbsen“. Allerdings war ein einigermaßen nutzbarer Aufwuchs nur auf den von Natur aus fetteren Standorten zur erwarten, der Rest blieb Hutweide, wie es Zincke (1731) beschrieb: „Doch giebt es auch noch dermassen magere Wiesen, darauf das Gras selten so groß wächset, dass man es hauen könnte, sondern man muß es nur abhüten lassen.“

Das Heumachen erfolgte seit dem hohen Mittelalter nicht mehr wie beim Laubheu durch „Hauen“ mit Hippen oder schweren Sicheln (obwohl das Verb „hauen“ bzw. das davon abgeleitete “heuen“ noch bis heute benutzt wird), sondern mittels der in dieser Zeit entwickelten Technik der flächeneffizienteren und gleichmäßigeren „Mahd“ mit der Langsense (Henning 1996).

Die Bewirtschaftung der Wiesen, die wie die Äcker auch im Gemenge lagen, also keine individuellen Zufahrten aufwiesen, erfolgte analog zur den Äckern nicht einzeln, sondern für ganze Wiesenareale in gemeinschaftlicher Absprache. Der kollektive Flurzwang bezog sich somit nicht nur auf die Ackerflächen der Kernflur, sondern auch auf die Wiesen. Außerhalb der Zeit der Zäunung blieben die Wiesen im Frühjahr und Spätsommer/Herbst weiterhin Teil der kollektiven Hut-Viehweide, denn auf den Wiesenflächen lasteten außerhalb der Zeit der Einzäunung weiterhin die gemeindlichen Weiderechte als Grunddienstbarkeit. Der jeweilige Wiesenbesitzer, ob eigenwirtschaftender Grundherr, abhängiger Lehenbauer oder Besitzer vom Gemeindeland (Allmende), hatte somit die „fremde“ Beweidung durch die Dorfviehherde vor und nach der „Wiesenzeit“, die so genannte Vorweide bzw. Nachweide, zu dulden.

Wegen des Primats des Ackerbaus zur Erzeugung von Brotgetreide im System der alten Dreizelgenwirtschaft waren die Wiesen auf nicht ackerfähige feucht-nasse Tallagen sowie quellig-sickerfeuchte Lagen beschränkt.

Ursprünglich wurden nahezu alle Wiesen neben der Vor- und Nachweide nur einmal pro Jahr zur Gewinnung von Heu gemäht, sie hießen deshalb „einmähdige Wiesen“. Innerhalb der einmähdigen Wiesen konnten hinsichtlich des Schnittzeitpunktes zwei Typen unterschieden werden:

Auf den von Natur aus mageren Wiesenstandorten konnte die Heumahd wegen der Wirkungen der Frühjahrsvorweide (der oder die „Fratz“) frühestens ab Anfang August heutiger Zeit gemäht werden. Witterungsbedingt zog sich die Mahd oft bis Ende September, der auch die Bezeichnung „Herbstmonat“ trug, hin, weshalb diese Wiesen allgemein als „Herbstwiesen“ bezeichnet wurden (Zincke 1731, Schöller 1973). Ihr Heu, das bedingt durch die lange Aufwuchszeit eine geringe Qualität aufwies, wird in den Archivalien als das „alte“ bzw. „böse“ (= schlechte) Heu oder auch das „Herbstfutter“ genannt. Da dieser Wiesentyp aufgrund der größtenteils mageren Standorte, begünstigt durch Jahrtausende lange Ausmagerung, schon im Mittelalter vorherrschte, bezeichnete man die Herbstwiesen in Analogie zur Hauptgetreidefrucht („Korn“) oft nur mit dem Gattungsbegriff „Wismähder“ oder einfach „Mähder“. Nach der Heuernte wurden sie bis in den Winter wieder zur Hut-Viehweide geschlagen (Herbstnachweide).

Auf wüchsigeren Standorten konnte die Heumahd trotz Frühjahrsvorweide in der Regel schon ab Anfang Juli heutiger Zeit durchgeführt werden. Diese Wiesen hießen nach dem auf ihnen gewonnenen „jungen“ Heu einfach „Heuwiesen“. Nach der Heuernte wurden sie bis in den Winter wieder zur Hut-Viehweide geschlagen, also vier bis sechs Wochen früher als bei den Herbstwiesen. Wegen der langen Nachweideperiode (Sommernachweide + Herbstnachweide) wurden sie zuweilen auch als „Etzwiesen“ (etzen = nachweiden) bezeichnet (Kiessling & Steiner 2005, Schmeller 1872/1877).

Somit ist festzuhalten, dass die einmähdigen Wiesen in diesem Nutzungssystem zwar nur einen Heuschnitt, tatsächlich aber drei separate Nutzungsgänge aufwiesen. Sie waren quasi „Dreinutzungswiesen“.

Im Laufe des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit wurden große Teile der einmähdigen Heuwiesen auf den besseren Standorten durch weitere Zurückdrängung der gemeindlichen Beweidung zugunsten der Wiesennutzung in zweimähdige Wiesen mit entsprechend verkürzter Nachweideperiode umgewandelt. Diese Wiesen mit nun zwei Schnitten wurden nach dem zweiten Aufwuchs, dem Öhmd (Ehmd = Amahd = Aftermahd = Nachmahd = Mahd nach dem Heuschnitt) oder Grummet (Grünmahd im Gegensatz zu dem eher braunen Heu der etwa zeitgleich gemähten Herbstwiesen) Öhmd- bzw. Grummetwiesen genannt (Schmeller 1872/1877). Am Fuß des Schweizer Juras wurde der zweite Schnitt der Öhmdwiesen das „Spatheu“ genannt; die Herbstwiesen hießen dort die „niedrigen Wiesen“, die Heu- und Öhmdwiesen die „hohen Wiesen“ (Anonymus in Kauter 2002). Der erste Schnitt ging mit den Heuwiesen, der zweite Schnitt erfolgte ab Anfang September (Zincke 1731).

Somit ist festzuhalten, dass die zweimähdigen Wiesen in diesem Nutzungssystem zwar zwei Schnittnutzungen, tatsächlich aber vier separate Nutzungsgänge aufwiesen. Sie waren quasi „Viernutzungswiesen“.

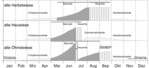

Da bei der Öhmdwiesennutzung statt jährlich nur einem nun zwei „private“ Aufwüchse anfielen, lohnte sich auch die Düngung der Wiesen, was in vielen Gemeindeordnungen, z.B. im Umfeld des Rieses (Kiessling & Steiner 2005), bereits für das ausgehende Mittelalter bezeugt ist. Während des Aufwachsens des Heus bzw. des Öhmds waren die Wiesen „gebannt“, d.h. sie durften nicht beweidet oder betreten werden. Einen schematisierten Überblick über diese drei wichtigsten Formen der Wiesenbewirtschaftung der alten Dreizelgenwirtschaft gibt Abb. 4.

Öhmd- bzw. Grummetwiesen waren nicht nur wegen dem bis zur Einführung der künstlichen Düngung Vorherrschen magerer Standorte eher die Ausnahme, sondern auch deswegen, weil die Öhmdwiesennutzung zwar den Wiesenbesitzern mehr Ertrag einbrachte, aber die Gemeindeviehherden länger von der Weide ausschloss, was zum Nachteil der nicht oder weniger grundbesitzenden Gemeindemitglieder war. Die Umwandlung von Heuwiesen, also Grundstücken, die nur mit „Heurecht“ ausgestattet waren, in Öhmdwiesen (Wiesengrundstücke nach „Öhmdrecht“), die so genannte „Zweimähdigmachung“ der Wiesen, wurde deshalb von den ärmeren weideberechtigten Gemeindemitgliedern immer sehr argwöhnisch beäugt (Schöller 1973). Da die Umwandlung von Heu- in Öhmdwiesen eine Beschränkung des Gemeindenutzens darstellte, musste sie von den Wiesenbesitzern folglich gegenüber der Gemeinde meist erkauft werden. Die so nach „Ohmatrecht“ privilegierten Wiesengrundstücke wurden, um Missbrauch durch illegale Umwandlung zu verhindern, in den Gemeindeordnungen oft einzeln aufgeführt (Kiessling & Steiner 2005). Die überwiegende Einmähdigkeit der Wiesen war somit nicht ausschließlich eine Frage des mageren Standorts, sondern ursprünglich insbesondere nutzungsrechtlich begründet (Bader 1973). Die im Hochmittelalter entstandenen, durch die Gemeindeherden vor- und nachbeweideten ein- und zweischnittigen Wiesen bestanden bis zur Ablösung der alten Dreizelgenwirtschaft durch die verbesserte Dreizelgenwirtschaft, überwiegend im Zeitraum zwischen 1770 bis 1850. Sie hatten damit eine Lebensdauer von rund 1000 bis 1200 Jahren, die allenfalls durch Wüstungsperioden nach Kriegen und Pest unterbrochen wurden, in denen sie meist in die weniger arbeitsintensive Hut-Viehweide einbezogen wurden.

Reine Mähwiesen im heutigen Sinne, die nur gemäht und nicht beweidet werden, bestanden im System der alten Dreizelgenwirtschaft in beschränktem Umfang einerseits als Wässerwiesen mit Wässerrecht (Hassler et al. 1995) und andererseits als dauerhaft eingezäunte („ewig eingefangene“), so genannte Hägewiesen (Hag = Zaun) bzw. Grasgärten mit Gartenrecht (Bader 1973, Beck 1993, Kauter 2002, Knapp 1919, Zincke 1731). Beide Wiesentypen konnten wegen Wässer- bzw. Mistdüngung dreimähdig genutzt werden (ein Heu- und zwei Öhmd-/Grummetschnitte; der Heuschnitt konnte dabei schon ab Pfingsten, also schon Ende Mai, erfolgen; Zincke 1731). Beides waren Sondernutzungsflächen, die nicht dem allgemeinen Hutzwang unterstanden und damit der gemeinen Weide entzogen waren. Ihr Umfang war somit schon aus rechtlichen Gründen ursprünglich eher begrenzt, wenngleich es auch einzelne Gemeinden (vor allem Städte?) gab, bei denen diese Flächen in der frühen Neuzeit doch einen beträchtlichen Anteil an der Wiesenflächen haben konnten (für Pforzheim nach Dittler 1823 in Kauter 2002).

Zusammenfassend darf die wirtschaftliche Bedeutung der Wiesenwirtschaft im System der alten Dreizelgenwirtschaft via Viehwirtschaft als Düngerproduzent trotz der zugunsten des Ackerbaus meist vergleichsweise geringen Anteile an der landwirtschaftlich genutzten Flur nicht unterbewertet werden, denn „die Alten haben den Wiesen vor dem Acker den Vorzug gegeben, weil der Wiesewachs gleichsam der Grund ist, worauf die Vieh-Zucht, und folglich die Bestellung des Feld-Baues beruhet …“ (Zincke 1731).

Zur Unterscheidung sollen die Wiesentypen der alten Dreizelgenwirtschaft, sofern sie später modifiziert wurden, im Folgenden in Analogie zum Bodennutzungssystem mit dem Zusatz „alt“ bezeichnet werden.

4 Die erste Vereinheitlichung der Grünlandnutzung beim Übergang zur verbesserten Dreizelgenwirtschaft

Im Zeitraum von etwa 1770 bis 1850 ergab sich durch den Wechsel von der alten Dreizelgenwirtschaft zur so genannten verbesserten Dreizelgenwirtschaft mit der Abschaffung des Hutzwangs, also der gemeindlichen Hutweide von Rindern und Pferden, aus Sicht der Bodennutzung, u.E. aber auch aus naturschutzfachlicher Sicht wohl die einschneidenste Veränderung in der Geschichte der mitteleuropäischen Kulturlandschaft. Die Abschaffung der Hut-Viehweide im Freien und die damit einhergehende Einführung der ganzjährigen Haltung und Fütterung der Nutztiere im Stall war durch die verstärkte Futterproduktion infolge der Anpflanzung von neuartigen Ackerfutterpflanzen (vor allem Stickstoff sammelnden Leguminosen wie Klee und Luzerne) sowie von Hackfrüchten auf dem bis dahin überwiegend brachliegenden Drittteil der ackerfähigen Feldflur möglich geworden („Besömmerung der Brachzelg“). Wegen des Wegfalls der gemeindlichen Weiderechte konnten danach bisher in Gemeinbesitz befindliche Flurteile („Allmende“) verstärkt aufgeteilt, an die ehemals weideberechtigten Gemeindemitglieder („Gemeinder“) ausgeteilt und damit privatisiert werden („Gemeinheitsteilungen“). Der Übergang zur Verbesserten Dreizelgenwirtschaft wurde spätestens durch die so genannte Bauernbefreiung, also den Übergang des Feudaleigentums in vollständiges Privateigentum in heutigem Sinne nach finanzieller Ablösung im Gefolge der 1848er Revolution angestoßen.

Auf den Wiesen bedeutete dieser Prozess vor allem die Abschaffung der kollektiven Frühjahrsvor- und Sommerweide und damit die Möglichkeit der Umwandlung von bislang ungedüngten einschnittigen, „alten“ Heuwiesen und bisherigen „alten“ Öhmdwiesen in gedüngte zweischnittige Öhmdwiesen ohne Frühjahrsvorweide (verbesserte Öhmdwiese). Zur Unterscheidung von vorgehenden und nachfolgenden Formen sollen die Wiesentypen der verbesserten Dreizelgenwirtschaft im Folgenden in Analogie zum Bodennutzungssystem jeweils mit dem Zusatz „verbesserte“ bezeichnet werden. Die Herbstwiesen (und Teile der Heuwiesen) wurden in „verbesserte Herbstwiesen“ mit nur einem Schnitt ohne Frühjahrvorweide und ohne Düngung umgewandelt. Die verbesserten Herbstwiesen wurden später oft auch als „Heuwiesen“ bezeichnet, weshalb sie im Nachhinein leicht mit den alten Heuwiesen verwechselt werden können.

Die Abschaffung der Frühjahrsvorweide ermöglichte sowohl auf den verbesserten Herbst- als auch auf den verbesserten Öhmdwiesen eine Vorverlegung der Schnitttermine um ein bis zwei Wochen. In der Regel wurden die Wiesen nach Einführung der ganzjährigen Stallfütterung weiterhin im Herbst zunächst noch gemeinschaftlich, später betriebesindividuell nachbeweidet.

Die zuvor noch als reine magere Hut-Viehweiden genutzten Heiden, Sümpfe und Moore wurden entweder in einmähdige verbesserte Herbstwiesen, zweimähdige verbesserte Öhmdwiesen oder Streuwiesen (überwiegend im Alpenvorland und in den höheren Lagen der Mittelgebirge, vgl. Kapfer & Konold 1996) umgewandelt. Wo dies aus standörtlichen Gründen nicht möglich war (Kalkmagerrasen), wurden sie fortan weiterhin als Hutweide genutzt, allerdings in Form der reinen Schaf-Hutweide, was der Schafhaltung im 19. Jahrhundert einen nie gekannten Aufschwung bescherte. Die dorfnahen Dauerweideflächen in Gemeinbesitz (Hut-Anger), die meist auf mittleren Standorten lagen, wurden ebenfalls aufgeteilt und überwiegend in Acker, teilweise auch in verbesserte Öhmdwiesen, umgewandelt.

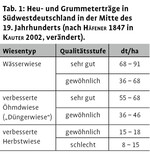

Der Übergang von der alten auf die verbesserte Dreizelgenwirtschaft führte in Folge der Zweimähdigmachung der Heuwiesen zu einer starken Zunahme der Öhmdwiesen. Dennoch nahmen bis um 1900/1920 die einmähdigen Wiesen, wohl überwiegend ungedüngte verbesserte Herbstwiesen mit nur einem späten Heuschnitt und herbstlicher Nachweide („Mähder“), noch mehr als 90 % der Wiesenfläche ein und waren damit Ende des 19. Jahrhunderts die vorherrschende Wiesenform Mitteleuropas (Klapp 1965). Ihr geschätzter Durchschnittsertrag lag bei 12 dt Heu/ha mit einer Spannbreite 10 bis 30 dt/ha, hatte sich also gegenüber der Mitte des 19. Jahrhunderts (Häfener 1847) kaum verändert (Tab. 1).

Nach Schlögl (1954) wurden Mitte des 19. Jahrhunderts in Bayern Wiesen mit einem Ertrag von mehr als 30 dt/ha Heu der höchsten, solche von 15 bis 30 dt/ha der mittleren und solche unter 15 dt/ha der niedrigsten Bonitätsstufe zugeordnet. Nach Einführung der ganzjährigen Stallfütterung seien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Wiesen sogar ganz vernachlässigt worden, weil sie in Ergänzung zu dem erst langsam einsetzenden Ackerfutterbau ständig Futter zur Ernährung des nun vollständig im Stall gehaltenen Viehs liefern mussten, ohne jedoch ausreichend gedüngt zu werden. Die nach Wegfall des Weidegangs zunehmende wirtschaftliche Bedeutung der Wiesen führte zu einem starken Aufschwung des „Kunstwiesenbaus“ (durch Ansaat begründete Wiesen sowie Wässerwiesen), der von speziellen Wiesenbaumeistern bzw. Wiesenbauinspektoren gefördert wurde (Häfener 1847).

4 Die Hochzeit der „klassischen“ Glatthaferwiese zur Zeit der traditionellen Fruchtwechselwirtschaft

Etwa ab 1880 bis 1920 konnte vielerorts infolge der Durchführung von ersten Flurbereinigungen und dadurch ermöglichter Abschaffung des Flurzwangs zur Fruchtwechselwirtschaft übergegangen werden. Im bayerischen Allgäu (Fürststift Kempten) hatte dieser Prozess, dort „Vereinödung“ genannt, bereits um 1550 begonnen (Bergmaier 1986). Die Flurbereinigung ermöglichte fortan die individuelle Bestellung der einzelnen Äcker, da sie nun nicht mehr im Gemenge lagen, sondern zu größeren Einheiten zusammengelegt und mit individuellen Zufahrten versehen wurden. Gleichzeitig setzte um diese Zeit der verstärkte Einsatz von industriell erzeugten Düngemitteln (z.B. „Thomasmehl“) ein, die vereinzelt auch schon auf Wiesen ausgebracht wurden, zumindest aber indirekt über steigende Viehhaltung und vermehrte Stallmistproduktion dem Grünland zugutekamen. Damit begann sich die „Nährstofflücke“ auf dem Grünland (Kauter 2002), die für die vorhergehenden Nutzungssysteme so typisch war, zu schließen. Nun lohnten sich auch größere systematische Meliorationsmaßnahmen (Entwässerung) auf Wiesen (vorhergehende großflächige Entwässerungen zielten mehrheitlich auf die Urbarmachung von Mooren mit Torfgewinnung ab).

Nach und nach setzte sich nun infolge verstärkten Wirtschaftsdüngeranfalls auf teilweise schon vorentwässerten Standorten die „klassische“ zweischnittige Wiesennutzung mit regelmäßiger, gesteigerter Stallmist-Düngung, fehlender Frühjahrsvorweide, einem erstem Heu- und einem zweiten Öhmdschnitt und allenfalls noch vereinzelter, kurzer individueller Nachweide (traditionelle Öhmdwiese) gegenüber der einschnittigen Nutzung durch. Die verbesserte Düngung führte tendenziell zu einer weiteren Verfrühung der Schnitttermine.

Verstärkt wurden in dieser Zeit viele Jahrhunderte lang als Acker genutzte Flächen auf marginalen Standorten in artenreiche verbesserte Heu- und Öhmdwiesen umgewandelt („Vergrünlandung“), weshalb der Anteil des Grünlands an der landwirtschaftlich genutzten Fläche z.B. auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg von 1890 bis etwa 1940 kontinuierlich anstieg (Kapfer 1993). Der Anteil der ertragsarmen einschürigen Wiesen am westdeutschen Wiesenland, meist betriebsfern gelegene verbesserte Herbstwiesen, war bis 1950 allerdings auf nur noch etwa 22 % zurückgegangen. Diese ertragsarmen Wiesen („klassische Heuwiesen“) waren „praktisch als Ödland anzusehen“ (Klapp 1971).

Unter diesen Bedingungen konnte der Vegetationstyp der „klassischen“, zweischürigen Glatthaferwiese auf nunmehr „reinen“ zweischürigen „Mähwiesen“, also gedüngten „Dauerwiesen“ mit allenfalls nur kurzer Herbstnachweide, voll zur Ausbildung kommen (Poschlod et al. in Schreiber et al. 2009) und von der in dieser Zeit aufkommenden wissenschaftlichen Pflanzensoziologie (Braun-Blanquet 1964, Dierschke 2002) in all seinen standörtlichen Facetten detailliert beschrieben werden.

Die Hochzeit des „traditionellen“ Wiesenbaus mit dominierender Zweitschnittwiese endete um 1950/1960 und dauerte somit nur rund 50 bis 70 Jahre an. Die Jahrhunderte lang nur ein Schattendasein führenden „Hägewiesen“ der alten Dreizelgenwirtschaft kamen so quasi zu einer späten Blüte.

Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass in dieser Zeit verstärkt auch dorfnahe Öhmdwiesen in Koppelweiden umgewandelt wurden und die noch im 19. Jahrhundert stark geförderten Wässerwiesen (Häfener 1847) nach und nach infolge verbesserter Düngungsmöglichkeiten aufgegeben und in Öhmdwiesen oder Ackerland umgewandelt wurden.

5 Das Einheitsgrünland der industriellen Fruchtwechselwirtschaft

Ab 1960, spätestens ab 1970, kam es infolge der Durchsetzung industrieller Produktionsformen in der Landwirtschaft mit intensivem Strukturwandel zu einer starken Intensivierung der Bewirtschaftung auf allen Ebenen. Flächendeckende Rohrdränage, intensive Düngung einschließlich Güllewirtschaft, Vorverlegung der Schnitttermine durch Silagewirtschaft, Steigerung der Schnittzahl des Grünlands auf bis zu sieben Schnitte pro Jahr (Mehr- und Vielschnittwiesen), Großflächenmahd und/oder Portionsweide, neuerdings auch Kurzrasenweide, führten zu einer starken Vereinheitlichung der Wiesenvegetation und damit einhergehend neben dem Brachfallen von magerem Grünland sowie verstärkten Umbruch von Grünland zu Ackerland zu dem bekannten Artenschwund.

6 Fazit

Das Grünland Mitteleuropas und somit auch seine Nutzungsformen haben eine lange differenzierte Geschichte, die eine wesentliche Ursache für den Artenreichtum dieses Lebensraumes darstellt. Der Naturschutz und die ihn gründenden Wissenschaften sollten daher die Bewirtschaftungstypen des Grünlands als Grundlage für das Management artenreichen Grünlands viel weiter zurückverfolgen als dies bisher in einschlägigen Werken der Fall ist (z.B. Briemle et al. 1993, Dierschke & Briemle 2008, Jedicke et al. 1996, Nowak & Schulz 2002, Oppermann & Gujer 2003, Schreiber et al. 2009, Spatz 1994).

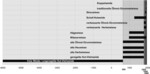

In der Zusammenschau der Geschichte der Nutzungsformen des Grünlands der kollin-submontanen Stufe Mitteleuropas (Abb. 5) wird deutlich, dass die Beweidung des Grünlands bis in die späte Neuzeit, teilweise bis in das 19. Jahrhundert hinein, einen wesentlichen Bestandteil der Grünlandnutzung darstellte. So decken z.B. die beiden stark von der Hutweide betonten Perioden der Feldgraswirtschaft und der alten Dreizelgenwirtschaft mit zusammen mehr als 8000 Jahren rund 98 % der Existenz des anthropogenen Grünlands Mitteleuropas ab (Abb. 6). Die großflächig extensive Beweidung dürfte damit auch in Mitteleuropa ein wesentlicher koevolutiver Faktor der Entwicklung der Arten bzw. Artengemeinschaften und damit der Ökologie des Grünlands und keine neuzeitliche Randerscheinung des modernen Naturschutzes sein, wie dies oft suggeriert wird.

Ein Großteil der heute noch vorhandenen mitteleuropäischen Wiesen ist mit großer Wahrscheinlichkeit aus extensiv genutztem Weideland hervorgegangen. Bezogen auf die Nutzungsform Wiese nehmen die von regelmäßiger Hütebeweidung geprägten Wiesentypen der alten Dreizelgenwirtschaft rund 80 % der Existenz von Wiesengrünland überhaupt ein. Bis um 1800 war somit die Hutweide, vorwiegend mit Rindern, in Form der Frühjahrsvor- und der Herbstnachweide, teilweise auch der Sommernachweide, ein integraler Bestandteil der Wiesenbewirtschaftung. Dies ist im Hinblick auf die Einnischung der typischen Tier- und Pflanzenarten des Wiesengrünlands und damit im Hinblick auf die überkommene Biodiversität von Wiesengrünland von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Allein durch Schnittnutzung bewirtschaftete „Mähwiesen“ bzw. „Dauerwiesen“ und der damit verbundene Vegetationstyp der Glatthaferwiese sind in flächenhaft relevanter Ausdehnung eine relativ neue Entwicklung der letzten 100 bis 150 Jahre und damit der jüngsten Vergangenheit (vgl. Poschlod et al. in Schreiber et al. 2009).

Vor dem Hintergrund der historischen Befunde erscheint eine allzu enge Orientierung des naturschutzfachlichen Handelns sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene an Befunden der klassischen, stark klassifizierenden Pflanzensoziologie auf der Grundlage der Grünlandvegetation der ersten Hälfte und beginnenden zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zumindest fragwürdig. Praktische Handlungsanleitungen für die Pflege und extensive Nutzung von artenreichen Wiesen, die sich allzu eng auf pflanzensoziologisch definierte Gesellschaften, Ausbildungen oder gar einzelne Arten aus diesem kurzen Zeitraum beziehen, sollten daher kritisch hinterfragt werden.

Dank

Herrn Konrektor a. D. Eberhard Haas, Aalen, gewidmet. Meinen Mitarbeitern, Herrn Manuel Redling und Herrn Bernd Schuler, danke ich für lebhafte kritische Diskussionen.

Literatur

Abel, W. (1978): Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Ulmer, Stuttgart, 3., neubearb. Aufl.

Bader, K.S. (1973): Rechtsformen und Schichten der Liegenschaftsnutzung im mittelalterlichen Dorf. Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes. 3. Teil. Hermann Böhlaus Nachf., Wien, Köln, Graz.

– (1974): Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde. Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes. 2. Teil. Hermann Böhlaus Nachf., Wien, Köln, Graz.

Beck, R. (1993): Unterfinning. Beck, München.

Bergmaier, H. (1986): „Wie sie Einödinen gemachet“. Vereinödung im Kemptener Raum – ein Beitrag zur Geschichte der ländlichen Neuordnung durch Flurbereinigung. Berichte aus der Flurbereinigung 56, München, 120 S.

Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Springer 1928, 3. Aufl.

Briemle, G., Fink, C. Hutter, C.-P. (1993): Wiesen, Weiden und anderes Grünland. Weitbrecht, Stuttgart.

Bundesamt für Naturschutz (2004): „ … Grünlandnutzung nicht vor dem 15. Juni …“ – Sinn und Unsinn von behördlich verordneten Fixterminen in der Landwirtschaft. BfN-Skripten 124, 1-88.

Dierschke, H. (2002): 75 Jahre Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft – Rückblick und Ausblick. Tuexenia 22, 3-14.

–, Briemle, G. (2008): Kulturgrasland. Ulmer, Stuttgart.

Ellenberg, H. (1996): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen aus ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. Ulmer, Stuttgart, 5. Aufl.

Haas, J.N., Ramussen, P. (1993): Zur Geschichte der Schneitel- und Laubfutterwirtschaft in der Schweiz – eine alte Landwirtschaftspraxis kurz vor dem Aussterben. Diss. Bot. 196, 469-489.

Hassler, D., Hassler, M., Glaser, K.-H. (1995): Wässerwiesen. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, 1-432.

Häfener, F. (1847): Der Wiesenbau in seinem ganzen Umfange. Carl Mäcken’s, Reutlingen/Leipzig.

Henning, F.-W. (1994): Deutsche Agrargeschichte des Mittelalters. 9. bis 15. Jahrhundert. Ulmer, Stuttgart.

Henning, J. (1996): Landwirtschaft der Franken. In: Reiss-Museum Mannheim, Hrsg., Die Franken – Wegbereiter Europas, Ausstellungskatalog, Philipp von Zabern, Mainz.

Heyne, M. (1901): Deutsche Hausaltertümer. Band 2, Hirzel.

Hildebrandt, H. (1980): Studien zum Zelgenproblem. Mainzer geogr. Studien 14, 268 S.

Jedicke, E., Frey, W., Hundsdorfer, M., Steinbach, E. (1996): Praktische Landschaftspflege. Ulmer, Stuttgart.

Kapfer, A. (1993): Biotopschutz am Beispiel der Wiesen und Weiden. In: Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg, Hrsg., Grünland in roten Zahlen, Beiträge 14, 15-36.

–, Konold, W. (1996): Streuwiesen: Relikte vergangener Landbewirtschaftung mit hohem ökologischen Wert. In: Konold, W., Hrsg., Naturlandschaft – Kulturlandschaft, 185-200.

Kauter, D. (2002): „Sauergras“ und „Wegbreit“? Die Entwicklung der Wiesen in Mitteleuropa zwischen 1500 und 1900. Stuttgart.

Kiessling, R., Steiner, T. (Hrsg., 2005): Die ländlichen Rechtsquellen aus der Grafschaft Oettingen. Veröff. Schwäb. Forschungsgemeinschaft Reihe 5b, Band 2.

Klapp, E. (1965): Grünlandvegetation und Standort. Parey, Berlin/Hamburg.

Knapp, T. (1919): Der Bauer im heutigen Württemberg. Verlag der H. Laupp’schen Buchh., Tübingen.

Knörzer, K.-H. (1996): Beitrag zur Geschichte der Grünlandvegetation am Niederrhein. Tuexenia 16, 627-636.

Körber-Grohne, U. (1990): Gramineen und Grünlandvegetation vom Neolithikum bis zum Mittelalter in Mitteleuorpa. Bibliotheka Botanica 139, 1-104.

Korneck, D., Sukopp, H. (1988): Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung für den Arten- und Biotopschutz. Schr.-R. Vegetationskde. 19, 210 S.

Lüning, J., Jockenhövel, A., Bender, H., Capelle, T. (1997): Deutsche Agrargeschichte. Vor- und Frühgeschichte. Ulmer, Stuttgart, 479 S.

Nowak, B., Schulz, B. (2002): Wiesen. Verlag Regiona

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.