Auswirkungen verschiedener Mahdkonzepte auf die Heuschreckenfauna städtischer Grünflächen

Abstracts

Um die Auswirkung der Mahdhäufigkeit auf die Heuschreckenzönosen öffentlicher Grünflächen einer Mittelstadt zu untersuchen, wurden die Arten- und Individuenzahlen auf intensiv gepflegten Rasenflächen mit denen extensiv gepflegter Wiesen in Tübingen (Baden-Württemberg) verglichen. Hierzu dienen Daten von elf zwischen Mai und Oktober 2012 bearbeiteten Untersuchungsflächen.

Im Ergebnis ließen sich insgesamt 15 verschiedene Arten aus vier Familien nachweisen. Auf extensiv gepflegten Flächen kommt eine deutlich höhere Anzahl an Arten und Individuen vor, während Rasenflächen nur einzelne Individuen aufwiesen. Es zeigte sich ebenfalls eine Korrelation zwischen der Anzahl der dikotylen (zweikeimblättrigen) Pflanzenarten und der Diversität der Heuschrecken. Die Ergebnisse sprechen für eine Ausweitung des extensiven Pflegekonzepts auf weitere Wiesen in Tübingen.

Die Untersuchung unterstützt die Initiative „Bunte Wiese – für Artenvielfalt auf öffentlichem Grün“ der Universität Tübingen bei ihren Bemühungen, durch Umstellen des vorherrschenden intensiven Mahdkonzepts auf eine zweischürige Mahd die Artenvielfalt auf vielen Grünflächen in Tübingen zu erhalten und zu fördern.

Effects of Different Mowing Concepts on Locust Populations in Urban Greenspaces – Investigations in greenspace in the town of Tübingen

The study investigated the effects of lawn mowing frequency on the locust population of public greenspaces in a medium-sized town. In the town of Tübingen (Baden-Württemberg) it compared the amount of species and individuals living on rarely cut grasslands against intensively mowed lawns, sampling eleven sites between May and October 2012. A total of 15 species out of four families were recorded. On the less intensively managed areas both species diversity and number of individuals were significantly higher, whereas on the short cropped grass areas only a few individuals could be found. In addition, a correlation between the biodiversity of blooming grasses and herbs and the number of locust species could be confirmed. The results recommend to extend of the practice of less intense mowing to further urban meadows in Tübingen.

This research supports the initiative “Colourful Meadow – Species Diversity in Public Greenspaces” of the University Tübingen which is campaigning for the enhancement of species diversity in public greenspace in Tübingen by reorganizing the intensive mowing into a “twice a year”-programme.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ca. 4,8 Mio. ha Wiesen und Weiden, die als Dauergrünland genutzt werden (BMELV 2011). Sie haben Einfluss auf den Trinkwasser- und Klimaschutz, die Bodenfruchtbarkeit oder dienen zur Erholung der Bevölkerung (Lind et al. 2009). Vor allem für den Erhalt der biologischen Vielfalt sind die Flächen von großer Bedeutung. Besonders Mähwiesen dienen dabei zahlreichen Pflanzen- und Tierarten als Habitat (Briemle & Fink 2002). Durch Intensivierung der Landwirtschaft, den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, Sukzession oder häufige Mahd gehen immer mehr extensiv genutzte Wiesen und Weiden verloren (Maas et al. 2002). Mit dem Verschwinden dieser Lebensräume kann auch ein drastischer Rückgang der Biodiversität beobachtet werden. Schon eine häufige Mahd, wie sie in Parks und Grünanlagen üblich ist, verhindert, dass Pflanzen bis zur Samenreife gelangen, und führt so über das Fehlen von Nahrungspflanzen sowie der Tötung von Ei-, Larval- und Adultstadien zu einem Rückgang der dort lebenden Fauna (Maas et al. 2002).

Da in den letzten Jahren vor allem in der Landwirtschaft immer mehr extensiv genutzte Wiesen und Weiden und damit auch Habitate für viele seltene und geschützte Arten verloren gingen (BMELV 2011), haben städtische Grünflächen bei extensiver Mahd eine nicht zu unterschätzende und bislang wenig beachtete Funktion für den Naturschutz und Artenerhalt.

Vor diesem Hintergrund wurde 2010 im Jahr der Biodiversität von Studierenden und Mitarbeitern der Universität Tübingen die Initiative „Bunte Wiese – für Artenvielfalt auf öffentlichem Grün“ ins Leben gerufen (Unterweger et al. 2013). Ihr Ziel ist es, die Artenvielfalt auf öf-fentlichen Grünflächen der Stadt zu erhalten und zu verbessern. In Zusammenarbeit mit der Stadt Tübingen und dem Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg (Amt Tübingen) wurde ein extensives Pflegekonzept für ausgewählte städtische Wiesen erarbeitet. Durch vorangegangene wissenschaftliche Untersuchungen an Wildbienen (Ruoff 2011), Blatt- und Rüsselkäfern (Ade et al. 2012), Tagfaltern (Kricke et al. 2014) und Wanzen (Unterweger 2013) konnte die Initiative bereits zeigen, dass sich ein extensives Pflegeregime positiv auf Artenvielfalt und Individuenanzahl der jeweiligen untersuchten Artengruppe auswirkt.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollte die Heuschreckenfauna auf den Grünflächen in Tübingen erfasst und die Auswirkungen der Mahdhäufigkeit auf die Artenzusammensetzung auch im Hinblick auf seltene und gefährdete Arten sowie die Individuenanzahl einer Art untersucht werden. Dabei wurden die beiden folgenden Hypothesen überprüft:

(1) Auf Tübingens Grünflächen sind seltene und gefährdete Heuschreckenarten zu finden, weshalb es aus naturschutzfachlicher Sicht empfehlenswert ist, die Pflege dieser Flächen möglichst naturnah zu gestalten.

(2) Auf den Flächen mit zweischüriger Mahd kommen mehr Heuschreckenarten und -individuen als auf intensiv gepflegten Flächen vor.

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsflächen

Die Heuschreckenfauna wurde auf sieben Untersuchungsflächen im Tübinger Stadtgebiet erfasst (Abb. 1, Flächen 1-7). Jede Untersuchungsfläche bestand aus zwei gleich großen Teilflächen, die sich hinsichtlich ihrer Mahdhäufigkeit unterschieden (Abb. 2). Auf der einen, intensiv gepflegten Teilfläche erfolgte eine Mulchmahd alle drei bis vier Wochen. Der zweite Abschnitt wurde extensiv (einmalige Mahd frühestens Anfang Juli mit Abtragen des Schnittguts) gepflegt. Beide Abschnitte waren gleich groß und zeigten nur wenige Unterschiede in Vegetation und Struktur. Sie wiesen zudem nur eine geringe Nutzung auf. Durch falsche Mahd einer Untersuchungsfläche, konnten nur sechs Flächen in die Auswertung einbezogen werden.

Eine ergänzende Tabelle zum Pflegeregime der einzelnen Untersuchungsflächen steht online unter http://www.nul-online.de ( Service Download) zur Verfügung.

2.2 Vergleichsflächen

Vier weitere Flächen dienten als Vergleichsflächen (Abb. 1, Flächen 8-11), um das Potenzial abschätzen zu können, welches auf extensiv gepflegten Flächen im Stadtgebiet im Hinblick auf die Heuschreckenfauna erzielt werden kann. Diese Wiesen wurden bereits seit mehreren Jahren dauerhaft extensiv gepflegt. Während des Untersuchungszeitraums fand hier nur eine einschürige Mahd statt. Zwei dieser Flächen befanden sich im Stadtgebiet. Sie sollten zeigen, welches Heuschreckeninventar sich auf einer langjährig extensiv gepflegten innerstädtischen Wiese entwickeln kann. Die beiden anderen Flächen lagen im Tübinger Umland und gaben Aufschluss darüber, welche Arten sich in der Umgebung befinden und potenziell das Stadtgebiet besiedeln könnten.

2.3 Erfassungsmethoden

Für die Erfassung der Heuschreckenfauna wurden die Flächen viermal von Anfang Juli bis Anfang Oktober 2012 im Abstand von vier Wochen bei optimalen Wetterbedingungen (Temperatur über 16°C, geringe Bewölkung, kein Regen) begangen. Um Grillen und Dornschrecken sowie die Larvenstadien nachweisen zu können, fand ein weiterer Begehungstemin Mitte Mai 2012 statt. Die Flächen wurden immer von derselben Beobachterin jeweils zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr untersucht.

Bei jeder Begehung der einzelnen Probeflächen erfolgte die Erfassung der Heuschreckenarten und Individuenzahlen mit Hilfe von 2x50 Doppelkescherschlägen (Streifkescher der Firma „Bioform“ mit 30cm Öffnung), einem 15-minütigen Handfang und einem 15-minütigen Verhör der singenden Männchen. Die verwendeten kombinierten Erfassungsmethoden richten sich nach den Empfehlungen von Trautner (1992). Als Referenz für die unterschiedlichen Gesänge diente Bellmann (2004).

Für die Determination im Freiland wurde Harz (1960) sowie DJN (2000) verwendet.

Nur Larvenstadien, die mit Hilfe von Ingrisch (1977, für Tettigoniidae) und Oschmann (1968, für Acrididenlarven) eindeutig bis auf Artniveau bestimmt werden konnten, wurden in die Auswertung aufgenommen.

2.4 Statistische Auswertung

Da sich die Probeflächen in Lage, Umgebung, Isolationsgrad, Flächengröße und Pflege in den Vorjahren voneinander unterschieden, wurde in der statistischen Analyse nur das Arteninventar der beiden Teilflächen einer Untersuchungsfläche miteinander verglichen. Die Berechnung der Indizes richtet sich nach Mühlenberg (1989).

Der Vergleich der mittleren Artenzahlen zwischen der intensiven und der extensiven Teilfläche erfolgte mit Hilfe eines t-Tests für gepaarte Stichproben und eines Wilcoxon-Tests.

Die Berechnung des Sörensen-Quotienten (QS) sollte Ähnlichkeiten in der Artenzusammensetzung zweier Teilflächen zeigen.

Die Diversität (HS) einer Fläche wurde mit dem Shannon-Index berechnet und die erhaltenen Mittelwerte der intensiven und extensiven Teilflächen ebenfalls mit einem t-Test für gepaarte Stichproben und einem Wilcoxon-Test auf signifikante Unterschiede untersucht.

Die Durchführung einer linearen Regressionsanalyse sollte zeigen, ob die Anzahl der Heuschreckenarten von der Anzahl der dikotylen Pflanzenarten einer Teilfläche abhängt.

3 Ergebnisse

Auf den Untersuchungs- und Vergleichsflächen konnten insgesamt 15 Arten aus vier Familien nachgewiesen werden (Tab. 1).

Vergleich der Artenzahlen

Auf den extensiv gepflegten Teilflächen konnte mit dem t-Test (p < 0,05) eine signifikant höhere und mit dem Wilcoxon-Test (p < 0,1) eine fast signifikant höhere Artenzahl nachgewiesen werden als auf den intensiven Rasenflächen (Abb. 3).

Sörensen-Quotient

Ein mittlerer Sörensen-Quotient aller sechs Untersuchungsflächen von 19,4 % verdeutlicht, dass die Artengemeinschaften der intensiv und extensiv gepflegten Abschnitte einer Untersuchungsfläche kaum Ähnlichkeit aufweisen.

Diversitätsindizes: Shannon-Index

Der Mittelwertvergleich (Abb. 4) der berechneten Shannon-Indices der extensiven und intensiven Teilflächen zeigt einen fast signifikant höheren Mittelwert der Shannon-Indices der extensiven Teilflächen (t-Test, p < 0,1 und Wilcoxon-Test p <0,1). Sie weisen demnach eine höhere Diversität der Arten auf.

Abhängigkeit der Anzahl der Heuschreckenarten von der Zahl der dikotylen Pflanzenarten

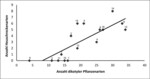

Auch zwischen den erfassten Heuschreckenarten und den dikotylen Pflanzenarten der untersuchten Flächen konnte anhand der linearen Regressionsanalyse eine höchst signifikante Abhängigkeit (p<0,001) nachgewiesen werden (Abb. 5).

In der durchgeführten Analyse wurde 63 % der Varianz durch die Anzahl der dikotylen Pflanzenarten einer Untersuchungsfläche erklärt. Die Pflanzenartenzahl ist demnach ein bedeutender Indikator für die Anzahl der Heuschreckenarten.

Beide in der Einleitung formulierten Hypothesen konnten anhand der ermittelten Daten belegt werden.

Mit Gryllus campestris (nach Maas et al. 2002 in Deutschland) sowie Platycleis albopunctata und Stenobothrus lineatus (nach Detzel & Wancura 1998 in Baden-Württemberg beziehungsweise im Albvorland) waren drei gefährdete Arten auf der Vergleichsfläche Kliniken Berg nachweisbar. Zusätzlich wurde Chorthippus dorsatus auf der extensiven Teilfläche des MPI erfasst. Diese Art gilt in der Naturregion Albvorland (Detzel & Wancura 1998) als gefährdet. Der Fund dieser vier gefährdeten Arten bestätigte Hypothese (1).

Mit der Erfassung signifikant höherer Heuschreckenarten und -individuenzahlen auf den extensiv gepflegten Flächen konnte auch Hypothese (2) bestätigt werden.

Vergleich der Untersuchungsflächen mit den extensiv gepflegten Vergleichsflächen

Auf den schon längere Zeit extensiv gepflegten Vergleichsflächen konnten insgesamt zwölf Heuschreckenarten erfasst werden. Davon waren die Gemeine Sichelschrecke (Phaneroptera falcata), Westliche Beißschrecke (Platycleis albopunctata), Gewöhnliche Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera), Heidegrashüpfer (Stenobothrus lineatus) und Säbeldornschrecke (Tetrix subulata) ausschließlich außerhalb der Stadt und der Braune Grashüpfer (Chorthippus brunneus) nur auf einer innerstädtischen Vergleichsfläche nachweisbar.

Im Gegensatz zu den Vergleichsflächen beherbergen die extensiv gepflegten Untersuchungsflächen nur acht verschiedene Arten. Hierbei handelt es sich um häufig vorkommende Arten wie z.B. Rote Keulenschrecke (Gomphocerippus rufus), Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima), Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeselii) und Gemeiner Grashüpfer (Chorthippus parallelus).

Ein deutlicher Unterschied zeigt sich zwischen den kurz gemähten intensiven Teilflächen und den Vergleichsflächen. Auf den intensiv gepflegten Abschnitten wurden mit Ausnahme der Fläche am MPI keine Heuschreckenarten erfasst.

Weshalb auf der Untersuchungsfläche am MPI auf der intensiv gepflegten Teilfläche dieselbe Artenanzahl – mit teilweise hohen Individuenzahlen – wie auf der extensiv gepflegten Teilfläche nachweisbar war, konnte nicht eindeutig geklärt werden.

Der untersuchte Abschnitt war größer als andere intensive Flächen. Außerdem lag er zwischen extensiv gepflegten Wiesen, was eine Einwanderung der Individuen von außen begünstigt haben könnte. Möglicherweise spielt auch die hohe Kräuteranzahl auf dem intensiven Abschnitt eine Rolle.

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass bereits kleinere, extensiv gepflegte innerstädtische Wiesen dauerhaft von einigen Heuschreckenarten bewohnt werden.

4 Diskussion und Handlungsempfehlungen

Mit den Ergebnissen dieser Untersuchung konnte gezeigt werden, welches Potenzial in den städtischen Rasenflächen für die Entwicklung artenreicher Heuschreckenzönosen liegt, wenn ein extensives Pflegekonzept verwirklicht wird. Schon im ersten Jahr der extensiven Pflege kann ein deutlicher Anstieg der Artenvielfalt beobachtet werden. Bereits auf kleinen, langgrasigen Wiesenabschnitten ist ein dauerhaftes Überleben für einige Heuschreckenarten möglich, während ein kurzgemähter Rasen wenig Lebensraum bietet.

Von besonderer Bedeutung sind die extensiven innerstädtischen Wiesen auch für Arten, deren Imagines sich bevorzugt auf Sträuchern und Bäumen aufhalten, deren Larvenstadien jedoch in der Krautschicht leben, wie es z.B. beim Grünen Heupferd (Tettigonia viridissima) der Fall ist (Detzel 1998). Auch bei der Ausbreitung von Arten können Wiesen als „Trittsteine“ fungieren (Detzel 1998). Dabei wird die betreffende Fläche zwar nicht dauerhaft bewohnt, dient aber als Ausgangspunkt für die Besiedelung weiterer geeigneter Habitate. Dies ist vor allem in städtischen, dicht bebauten Gebieten von Bedeutung, da weite Distanzen zwischen einzelnen isolierten Flächen überbrückt werden können.

Wichtig für die Besiedelung neuer Flächen ist neben der Mahdhäufigkeit auch der Mahdzeitpunkt. Eine frühe erste Mahd wirkt sich negativ auf die Individuenzahl aus (Sachtleben et al. 2007). Entscheidend bei der zweiten Mahd im Herbst ist, dass die Eier davor rechtzeitig abgelegt werden können (Schiess-Bühler et al. 2003). Bei einer späten Mahd im September oder Oktober ist die Eiablage der Heuschrecken bereits erfolgt (Fartmann & Mattes 1997) und die Verluste für kommende Heuschreckengenerationen lassen sich minimieren.

Auch die Art der Mahd spielt eine Rolle. In der Schweiz wird zum Erhalt der Wiesenfauna das Stehenlassen eines Altgrasstreifens empfohlen. Dabei wird ein Bereich der Wiese bis zu einem Jahr nicht gemäht und dient als temporärer Lebensraum nach der Mahd (Müller & Bosshard, 2010).

Einbrüche in den Arten- und Individuenzahlen nach einer Mahd können mit dieser Methode vermieden werden. Nach Müller & Bosshard (2010) kann die Heuschreckenanzahl pro Flächeneinheit in solchen Altgrasstreifen um bis zu zehnfach höher sein als auf dem gemähten Wiesenteil. Alternativ dazu ist auch die Durchführung einer Staffelmahd denkbar. Hierbei wird zuerst nur ein Teil der Wiese gemäht. Insekten, aber auch Spinnen und andere Kleintiere, können sich in das hohe Gras zurückziehen. Nachdem der gemähte Abschnitt genügend Zeit hatte, um nachzuwachsen (dies ist meist nach zwei Wochen der Fall), wird der zweite Teil gemäht (Schiess-Bühler et al. 2003).

Für die Grünflächen in Tübingen wird daher von der Initiative „Bunte Wiese“ eine zweimalige Mahd empfohlen (Kricke et al. 2014), wobei der erste Schnitt Ende Juli bis Mitte August erfolgen sollte. Bei starkem Wachstum wird die Fläche ein zweites Mal Ende September bis Mitte Oktober gemäht, wenn die Eiablage der Insekten und das Aussamen der Pflanzenarten erfolgt sind. Um Altgrasbestände für überwinternde Insekten zu erhalten, kann alternativ die Zweitmahd entfallen und stattdessen eine Mahd im April des kommenden Jahres erfolgen. Das Schnittgut sollte abgetragen werden, um eine Eutrophierung der Wiese zu verhindern. Bei Flächen mit schwachem Wuchs muss im Einzelfall entschieden werden, ob diese nur einmal gemäht werden sollten (Unterweger et al. 2013). In enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadt Tübingen und des Landes Baden-Württemberg, aber auch mit Privatbesitzern wird ein Gesamtkonzept erarbeitet, welches auch unter Berücksichtigung des Kosten- und Arbeitsaufwandes in Zukunft die Extensivierung weiterer geeigneter Grünflächen ermöglicht.

Der Anblick einer „ungepflegten“ langgrasigen Wiese erfreut nicht jeden Bürger, da diese im Herbst bei einer späten Mahd im Oktober schnell grau und vertrocknet aussehen (Siebert 2012). Ein regelmäßig kurz geschnittener Rasen wird daher oft als schöner empfunden. Hier soll die Aufklärungsarbeit der Initiative „Bunte Wiese“ z.B. durch das Anbringen von Informationstafeln an den Wiesenflächen dazu beitragen, die Akzeptanz extensiver Wiesen zu erhöhen und die Sensibilität der Bürger für Natur- und Artenschutz zu fördern.

Dank

Bedanken möchten wir uns bei Rainer Boeß vom Amt für Vermögen und Bau Tübingen, Brigitte Fiebig vom Botanischen Garten Tübingen sowie den Verantwortlichen der Eberhard-Karls-Universität und des Max-Planck-Instituts für die Zusammenarbeit und Bereitstellung der Untersuchungsflächen. Unser Dank gilt auch den Gärtnern der Universität und den zahlreichen Mitarbeitern der Stadt für die Pflege der einzelnen Grünflächen.

Literatur

Ade, J., Wolf-Schwenninger, K., Betz, O. (2012): Auswirkungen der Wiesenmahd auf verschiedene Käferarten ausgewählter städtischer Grünflächen Tübingens. Jahresh. Ges. Naturkde. Württ. 168, 199-216.

Bellmann, H. (2004): CD: Die Stimmen von 61 heimischen Heuschreckenarten. Edition AMPLE, Germering.

BMELV (2011): Antwort auf die Frage 2/164 der MdB C. Brehm vom 16.2.2011. http://www.cornelia-behm.de/cms/default/dokbin/372/372286.antwort_gruenlandzahlen_2010.pdf.

Briemle, G., Fink, C. (2002): Wiesen, Weiden und anderes Grünland: Biotope erkennen, bestimmen, schützen. Ulmer, Stuttgart.

Detzel, P. (1998): Die Heuschrecken Baden-Württembergs. Ulmer, Stuttgart.

–, Wancura, R. (1998): Rote Liste der Heuschrecken Baden- Württembergs sowie naturräumliche Rote Liste Baden-Württemberg. In: Detzel, P., Die Heuschrecken Baden-Württembergs, Ulmer, Stuttgart, 161-177.

DJN, Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung (1984): Bestimmungsschlüssel für die Heuschrecken der Bundesrepublik Deutschland und angrenzender Gebiete. 5. Aufl., Hamburg.

Fartmann, T., Mattes, H. (1997): Heuschreckenfauna und Grünland – Bewirtschaftungsmaßnahmen und Biotopmanagement. Ökologische Untersuchungen zur Heuschreckenfauna in Brandenburg und Westfalen. Arb. Institut f. Landschaftsökol. Westf. Wilhelms-Univ. Münster 3, 179-188.

Harz, K. (1960): Die Tierwelt Deutschlands, 46. Teil, Geradflügler oder Orthoptera (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). VEB Gustav Fischer, Jena.

Ingrisch, S. (1977): Beitrag zur Kenntnis der Larvenstadien mitteleuropäischer Laubheuschrecken (Tettigoniidae). Zeitschr. angew. Zoologie 64 (4), 459-501.

Kricke, C. Bamann, T., Betz, O. (2014): Einfluss städtischer Mahdkonzepte auf die Artenvielfalt der Tagfalter – Untersuchungen auf Grünflächen der Stadt Tübingen. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (2), 52-58.

Lind, B., Stein, S., Kärcher, A., Klein, M. (2009): Where have all the flowers gone? Grünland im Umbruch. Hintergrundpapier und Empfehlungen des BfN. Bundesamt für Naturschutz (BfN), Hrsg., Bonn, 18S.

Maas, S., Detzel, P., Staudt, a. (2002): Gefährdungsanalyse der Heuschrecken Deutschlands. Verbreitungsatlas, Gefährdungseinstufung und Schutzkonzepte. Landwirtschaftsverlag, Münster-Hiltrup.

Mühlenberg, M. (1989): Freilandökologie. 2. Aufl. UTB, Quelle & Meyer, Heidelberg/Wiesbaden.

Müller, M., Bosshard, A. (2010): Altgrasstreifen fördern Heuschrecken in Ökowiesen – eine Möglichkeit zur Strukturverbesserung im Mähgrünland. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (7), 212-217.

Oschmann, M. (1968): Bestimmungstabellen für die Larven der mitteldeutschen Orthoptera. Dtsch. Ent. Z. N.F. 16, I/III, 277-291.

Ruoff, L. (2011): Auswirkungen der Wiesenmahd auf die Wildbienenfauna öffentlicher Grünflächen in Tübingen. Unverrff. Dipl.-Arb., Eberhard-Karls-Univ. Tübingen, Abt. Evolutionsbiologie der Invertebraten.

Sachtleben, J., Hartmann, P., Marschalek, H., Neugebauer, K.R., Sturm, P., Wagner, M. (2007): Reagieren Heuschrecken auf die Aushagerung von Grünlandflächen? Ergebnisse einer neunjährigen Studie im Alpenvorland. Articulata 22 (2), 129-152.

Schiess-Bühler, C., Frick, R., Stäheli B., Fluri P. (2003): Mähtechnik und Artenvielfalt. Landwirtschaftliche Beratungszentrale (LBL).

Siebert, M. (2012). Schmetterlinge statt Idylle. Schwäbisches Tagblatt. Tübingen. 13.10.2013.

Trautner, J. (1992): Arten- und Biotopschutz in der Planung: Methodische Standards zur Erfassung von Tierartengruppen. Margraf-Verlag. Detzel, P: Heuschrecken als Hilfsmittel in der Landschaftsökologie, 189-194

Unterweger, P. (2013): Einfluss verschiedener Mahdkonzepte auf die Wanzenfauna im Stadtgebiet Tübingens. Unveröff. Examensarb., Eberhard-Karls-Univ. Tübingen, Abt. Evolutionsbiologie der Invertebraten.

–, Ade, J., Braun, A., Koltzenburg, M., Kricke, C., Schnee, L., Wastian, L., Betz, O. (2013): Langfristige Etablierung extensiver Grünflächenpflege in Stadtgebieten. Die Initiative „Bunte Wiese“ der Stadt Tübingen. In: Korn, H., Feit, U., Bearb., Treffpunkt Biologische Vielfalt XII, BfN-Skripten 335, 89-94. http://www.greening-the-university.de/wordpress/?page_id=7.

Anschriften der Verfasser(in): Dipl.-Biol. Daniela Hiller, Brentanostraße 13, D-71083 Herrenberg, E-Mail Daniela-H@gmx.de; Prof. Dr. Oliver Betz, Universität Tübingen, Institut für Evolution und Ökologie, Professur für Evolutionsbiologie der Invertebraten, Auf der Morgenstelle 28E, D-72076 Tübingen, E-Mail oliver.betz@uni-tuebingen.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.