Abschaltalgorithmen für Fledermäuse an Windenergieanlagen

Abstracts

Sogenannte „fledermausfreundliche Abschaltalgorithmen“ sind inzwischen die häufigste Minimierungsmaßnahme, um in Deutschland betriebsbedingte Fledermaus-Tötungen an Windenergieanlagen (WEA) zu reduzieren. Während die minimierende Wirkung als solche nicht in Frage zu stellen ist, fehlt bislang jedoch eine fachliche Diskussion über die Einschränkungen der Methode und daraus folgend, ob deren aktuelle Umsetzung den Anforderungen des Artenschutzrechts überhaupt genügt. Tatsächlich zeigt sich, dass technische Einschränkungen der Fledermauserfassung mittels Detektoren die aktuelle Vorgehensweise bei der Ermittlung von standortspezifischen Abschaltungen fraglich erscheinen lassen. Auch bleiben kumulative Effekte gänzlich unberücksichtigt. Die Europarechtskonformität absoluter Schwellenwerte toter Fledermäuse pro Windpark und Jahr muss in Frage gestellt werden. Auch ist die bisherige Praxis der Schwellenwertfestlegung akzeptierter toter Federmäuse pro WEA und Jahr, selbst wenn juristisch über eine Ausnahmeregelung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ein Populationsbezug gerechtfertigt sein könnte, populationsbiologisch nicht begründbar und birgt somit große Risiken für den Artenschutz.Shut-down algorithms for bats at wind turbines. A nature conservation view.

So-called ‘bat-friendly shutdown algorithms’ are the most common mitigating measure to reduce operational bat casualties at wind turbines in Germany. While the minimizing effect as such is not questionable, so far there is no discussion on the technical limitations of the method and, consequently, whether their current implementation meets the requirements of species protection law at all. In fact, it has been shown that technical limitations of bat detection by means of ultrasonic detectors make the current approach for the determination of site-specific shutdown questionable. Also, cumulative effects are completely ignored.

European law compliance of absolute thresholds for bat casualties per wind turbine per year must be called into question. It should be emphasized that the current practice of setting a shut-down threshold for bat casualties is not justified by population biology and thus poses great risks for species conservation.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Minimierungsmaßnahmen sind ein fester Bestandteil der Planung von Windenergieanlagen (WEA). Sie sollen die Auswirkungen von Eingriffen in die Natur so weit reduzieren, dass ein Vorhaben nicht gegen die von § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG normierten artenschutzrechtlichen Verbote verstößt. Um die Genehmigung von WEA auch im Lebensraum schlaggefährdeter Fledermausarten zu ermöglichen, werden bei der Prüfung des Tötungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) regelmäßig Minimierungsmaßnahmen benutzt, um die Wahrscheinlichkeit einer Tötung von Fledermäusen durch die Rotoren unter die maßgebliche Schwelle eines „signifikant erhöhten Tötungsrisikos“ zu drücken. Nach § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare betroffener Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, unter Berücksichtigung der getroffenen Vermeidungsmaßnahmen, nicht signifikant erhöht und unvermeidbar ist. Die Planung von Minderungsmaßnahmen ist somit stets notwendig, will man die vom Gesetz geforderte Abwendung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos sowie die Unvermeidbarkeit der Beeinträchtigung von Fledermäusen als streng geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie durch WEA darlegen.

Mit der Abschaltung von WEA zugunsten von Fledermäusen sollen zwei planerische Probleme gelöst werden. Erstens ermöglichen Bodenerfassungen im Vorfeld von Windenergie-Planungen nur eingeschränkte Konfliktprognosen (Mülleret al. 2013), weshalb meist ein sogenanntes Höhenmonitoring als Nebenbestimmung in Genehmigungsbescheiden festgesetzt wird. Aus den Ergebnissen dieser Fledermaus-Erfassung nach Inbetriebnahme der WEA sollen dann zweitens die notwendigen Parameter der Abschaltung zur Vermeidung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos abgeleitet werden. Dieses sogenannte „adaptive Management“ verlagert die endgültige Entscheidung über notwendige Abschaltungen auf den Zeitraum nach der Zulassungsentscheidung, obwohl es sich beim Artenschutz um eine Genehmigungsvoraussetzung handelt (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, wonach die Genehmigung für eine WEA zu erteilen ist, wenn öffentlich-rechtliche Vorschriften wie das Artenschutzrecht der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen). Selbst bei Festsetzung vorsorglicher Abschaltungen, die im Nachgang der Genehmigung spezifiziert werden, muss es zwangsläufig Konstellationen geben, bei denen sich aufgrund der Erfassung der Fledermausaktivität an der Gondel nachträglich starke Restriktionen ergeben, die eine Wirtschaftlichkeit der Anlagen in Frage stellen. Dies gilt zumindest, falls die vorsorgliche Abschaltung nicht tatsächlich bereits das Maximum zu erwartender Betriebseinschränkungen darstellt.

Die Reaktionsmöglichkeiten nach Genehmigungserteilung sind beschränkt, da bei einer Festsetzung von erweiterten Abschaltzeiten durch eine nachträgliche naturschutzrechtliche Auflage nach § 3 Abs. 2 BNatSchG, die zu einer unverhältnismäßig starken Belastung des Betreibers führen würde, der Behörde einzig die Option bliebe, die Genehmigung ganz zu widerrufen (Lau2017). Ein solcher Widerruf der Genehmigung würde jedoch im Regelfall Regressforderungen des Anlagenbetreibers nach sich ziehen (Lau2017). Darüber hinaus entzieht sich das „adaptive Management“ auch einer transparenten Langzeitkontrolle, da das Monitoring mit abschließendem Bericht nach spätestens zwei Jahren beendet ist und weitere Kontrollen i. d. R. nicht festgesetzt werden. Regelmäßige Prüfungen wie bei Schall- und Schattenabschaltungen durch den TÜV unterbleiben, auch die Messwerte werden selten vollständig vorgelegt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich daher die Frage, ob Abschaltungen als Minimierungsmaßnahmen tatsächlich geeignet sind, Tötungsrisiken soweit zu senken, dass die artenschutzrechtlichen Verbote an jedem Standort eingehalten werden können, und somit ein ausreichender Artenschutz sowie die notwendigen Restriktionen auch im Nachgang der Genehmigung überhaupt durchsetzbar sind. Insbesondere im Falle von Fledermäusen besteht diesbezüglich ein enormes Wissensdefizit, wodurch artenschutzrechtliche Probleme in der Praxis mittels der Implementierung von Minimierungsmaßnahmen im Abwägungsprozess „wegargumentiert“ werden können, ohne tatsächlich gelöst zu sein. Darüber hinaus wirft die gängige Praxis der Abschaltungen ungelöste Probleme auf, die sich von der Datenerfassung über die anzulegenden Bewertungsmaßstäbe bis hin zur Ermittlung der tatsächlich notwendigen Abschaltungen ziehen. Wenn aber, wie wir im Folgenden verdeutlichen werden, die Methodik der Abschaltung grundsätzlichen Problemen unterliegt, ergibt sich daraus neben einem primär nicht intendierten Defizit beim Artenschutz auch eine Rechtsunsicherheit bei der Zulassung und dem Betrieb von WEA.

2 Abschaltmethoden als Fachstandard

Abschaltungen sind die häufigste Nebenbestimmung in Genehmigungen für Windenergieanlagen (Hurstet al. 2015), um ein betriebsbedingt erhöhtes Tötungsrisiko von Fledermäusen zu vermeiden. Dabei wird häufig nicht beachtet, dass es grundlegend unterschiedliche Methoden zur Ermittlung solcher Abschaltalgorithmen gibt, die nicht alle den Anforderungen eines Fachstandards genügen. Die Existenz von Fachstandards ist für die Genehmigungspraxis aber von entscheidender Bedeutung, da sich hieran bemisst, ob die Wahl einer Methode allein der Einschätzungsprärogative der Behörden unterliegt und damit von Fall zu Fall unterschiedlich bewertet werden kann oder aber die Behörde einem existierenden Fachstandard folgen muss und damit im besten Fall behördliche Bewertungsspielräume überflüssig werden (Bick & Wulfert2017).

Im Rahmen des F&E-Vorhabens Rene-bat 1 (Brinkmannet al. 2011) wurde ein Abschaltalgorithmus entwickelt, der es erlaubt, die Zahl der jährlich pro WEA zu erwartenden Fledermaus-Schlagopfer auf ein vorher festgelegtes Maß (absoluter Schwellenwert) zu reduzieren. Daneben werden in der Umsetzungspraxis von Nebenbestimmungen auch andere Methoden angewandt, die entweder an Renebat angelehnt sind oder aber auf komplett andere Berechnungsmethoden zurückgreifen. Zwar möchten die Autoren an dieser Stelle keine explizite Empfehlung für eine bestimmte dieser Methoden geben, es sei aber betont, dass das Vorgehen nach Renebat die bislang einzige umfassend publizierte und damit nachvollziehbare Methode zur Minimierung des Fledermausschlags ist. Andere Vorgehensweisen entsprechen, insbesondere wegen fehlender Überprüfbarkeit, nicht den Kriterien eines Fachstands.

Zur Bewertung der Minimierungsmaßnahme im Rahmen von Genehmigungsverfahren ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die festgelegten Nebenbestimmungen dem gewünschten Fachstandard entsprechen und auch in der Umsetzung tatsächlich nach dieser Methode verfahren wird. Abb. 1 verdeutlicht die Unterschiede verschiedener Abschaltmethoden. Daran lässt sich schnell ermitteln, welche Methode jeweils zu wählen ist.

Unabhängig davon, welche Methode zur Ermittlung der tatsächlichen Abschaltungen genutzt wird, ist zur Parametrisierung standortspezifischer Abschaltalgorithmen in jedem Fall eine akustische Erfassung in Nabenhöhe (sogenanntes Gondelmonitoring) notwendig. Dieses Gondelmonitoring ist jedoch entgegen der allgemeinen, durch die pure technische Machbarkeit bestimmten Einschätzung äußerst problematisch.

3 Einschränkungen in der Datenerfassung

Fledermäuse können aufgrund ihrer nächtlichen Lebensweise nur mithilfe technischer Hilfsmittel untersucht werden. Als Standard hat sich die akustische Erfassung der Ultraschall-Ortungslaute etabliert. Allerdings begrenzen Rufeigenschaften (Frequenz und Schalldruck), äußere physikalische Einflüsse (Schallausbreitung) und der verwendete Ultraschall-Detektor die Reichweite der Erfassung.

Zur Quantifizierung der Fledermausaktivität im Rotorbereich wird ein Mikrofon schräg nach unten in der Gondelhülle eingesetzt; die Rufe werden dann automatisch mit einem Detektor aufgezeichnet. Die Erfassungsreichweite ist jedoch stark frequenzabhängig (atmosphärische Abschwächung;Basset al. 1972, Evanset al. 1971) und liegt bei lediglich 30 m für Fledermausrufe ab 40 kHz (Behret al. 2015). Folglich können Rufe z. B. der schlaggefährdeten Pipistrellus -Gruppe (Zwerg-, Mücken- und Rauhautfledermaus) erst detektiert werden, wenn sich die Tiere schon auf wenigstens 30 m an das Gondelmikrofon angenähert haben und sich somit bereits deutlich im Luftraum der Rotoren moderner Anlagen befinden. Auch tiefer rufende Arten ( Nyctalus sp., Eptesicus sp., Vespertilio murinus ) können nicht zuverlässig innerhalb des Rotorradius erkannt werden ( 50–60 m).

Im Rahmen von Renebat 2 (Behret al. 2015) konnte für die in Renebat 1 untersuchten Anlagen (primär E-70 mit 98 m Nabenhöhe) trotz der beschriebenen Erfassungsdefizite eine ausreichende Vorhersagbarkeit ermittelt werden. Moderne WEA unterscheiden sich jedoch teils deutlich in ihrer Konfiguration von den untersuchten Anlagentypen. Aktuelle Rotoren mit Durchmessern von 120–140 m sind doppelt so groß und durchstreichen ein deutlich größeres Luftvolumen. Mit der Zunahme des überstrichenen Luftraumes steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Fledermaus Kollisionsopfer wird, bevor ihr Ruf überhaupt detektiert werden kann. Auf der anderen Seite reichen die Rotorspitzen bei Schwachwindanlagen tiefer zum Boden (teils beträgt der Abstand nur noch 20 m).

Im Rahmen von Renebat 2 wurden daher Skalierungsfaktoren eingeführt, um den veränderten Rotorradien Rechnung zu tragen. Dabei wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass allein die Gondel eine Attraktionswirkung auf Fledermäuse habe und die Tiere daher vermehrt in Gondelnähe aufträten. Größere Rotoren wirkten dadurch weniger gefährlich für Fledermäuse als unter Annahme einer Gleichverteilung der Tiere im Rotorbereich. Diese Einschätzung basiert jedoch lediglich auf der Beobachtung einzelner Individuen an WEA mit 70/80-m-Rotoren in Gondelnähe mittels einer thermo-optischen Stereo-Erfassung, die nicht den gesamten Rotorraum erfassen konnte. Wichtige Faktoren wie z. B. der Anflugweg zur Gondel werden vernachlässigt. Demgegenüber gibt es jedoch Grund zur Annahme, dass zumindest auch der Mast eine Attraktionswirkung auf Fledermäuse ausübt. So können Insektenansammlungen am Mast Fledermäuse anlocken (Fooet al. 2017, Rydell2016). Für Tiere, die die Gondel entlang des Mastes von unten her anfliegen (s. z. B.Budenzet al. 2017), verändert sich die anzunehmende räumliche Verteilung im Rotorbereich. Die ermittelten Skalierungsfaktoren greifen somit nicht mehr.

Die Detektionsreichweite der Rufe wird zusätzlich durch die wenig nach oben ausgerichtete Schallabstrahlung reduziert (Jakobsenet al. 2012), wenn eine Fledermaus die Gondel von unten her anfliegt. Selbst bei lauten Rufen mit 120 dB fällt die Detektionsreichweite damit insbesondere für die Arten der Gattungen Pipistrellus auf deutlich unter 30 m, ggf. sogar auf unter 10 m.

Die Darstellung der Erfassungsreichweiten (Abb. 2) verdeutlicht, dass selbst laute Arten im Gefahrenbereich eines Rotors mit großem Durchmesser nicht mehr sicher detektiert werden können. Da außerdem maximale Ruflautstärken und ein optimal ausgerichtetes Mikrofon (direkter Schalleinfall) angenommen wurden, wird die tatsächliche Detektionsrate in der Praxis noch geringer ausfallen. Pipistrellus -Arten können somit nicht mehr repräsentativ erfasst werden, und selbst laut rufende Arten der Nyctaloid-Gruppe ( Eptesicus , Nyctalus und Vespertilio ) haben eine deutlich verringerte Erfassungswahrscheinlichkeit. Insofern muss grundsätzlich hinterfragt werden, ob ein Gondelmonitoring überhaupt valide Daten als Berechnungsgrundlage für Abschaltalgorithmen erbringen kann. Dies ist umso problematischer, da es keine Alternative gibt, den so entstehenden Fehler abzuschätzen, da ab einer gewissen Rotorgröße die Fledermäuse deutlich vor Erreichen der Detektionsreichweite des Detektors im Rotorbereich als Kollisions- oder Barotraumaopfer enden könnten. Rufe dieser Tiere fehlen dann a priori bei der späteren Analyse.

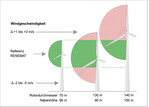

Die Rotorradien moderner WEA bergen zudem ein weiteres Problem. Abschaltungen werden berechnet, indem man Fledermausaktivitäten in Korrelation zu Wetterparametern wie Windgeschwindigkeit und Temperatur setzt. Sowohl Temperatur als auch Windgeschwindigkeit werden hierzu an der Gondel gemessen. Bei einem großen Rotorradius kann die Windgeschwindigkeit an der jeweils unteren Flügelspitze jedoch deutlich niedriger sein als an der Gondel. Die Differenzen können entsprechend des Höhenunterschieds 1,5–3 m/s betragen (basierend auf dem logarithmischen Windprofil, Berechnung z. B. mittels https: //wind-data.ch/tools/profile.php, vgl. Abb. 3).

Vorstellbar ist, dass auf Basis niedriger Fledermausaktivität im Gondelbereich eine Abschaltung so festgelegt wird, dass die WEA bei Windgeschwindigkeiten von weniger als 6 m/s betrieben werden kann. Vor dem Hintergrund der Stratifizierung der Windgeschwindigkeiten ist im tiefer gelegenen Rotorbereich durchaus noch mit höherer Fledermausaktivität zu rechnen, da hier deutlich niedrigere Windgeschwindigkeiten herrschen. Diese Aktivität kann aber aufgrund des oben geschilderten Reichweitenproblems der Detektoren nicht erfasst werden. Die im Gondelbereich ermittelten Referenzwerte würden somit die tatsächliche Aktivität im gesamten Rotorbereich systematisch unterschätzen, die darauf basierende Abschaltung wäre folglich nicht ausreichend.

4 Bewertungsmaßstäbe

4.1 Vorüberlegungen

Zusätzlich zu den methodischen Erfassungsproblemen gibt es Unterschiede in der Risikobewertung. Während die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten einen Bewertungsstandard zur Berücksichtigung von Vögeln veröffentlicht hat (LAG VSW2015), fehlt ein einheitlicher Standard für Fledermäuse. Dabei liegt die Notwendigkeit einheitlicher Vorgaben auf der Hand. Insbesondere die Schwellenwerte, die als Kriterium für das Erreichen der Signifikanzschwelle herangezogen werden, sind in der gängigen Praxis fachlich nicht untermauert. Dies wird nicht nur dadurch deutlich, dass unterschiedliche Methoden zur Ermittlung der Schwellen herangezogen werden; es fehlt zudem an einheitlichen und nachvollziehbaren fachlichen Begründungen.

4.2 Festlegung von relativen Aktivitätsschwellen

Neben der Renebat-Methode, in der absolute Schwellenwerte der zu tolerierenden Schlagopferzahlen festgelegt werden, gibt es weitere Methoden der Schwellenwertermittlung. Vor allem die Festlegung von relativen Aktivitätsschwellen kommt hierbei in Abgrenzung zu Renebat häufig zur Anwendung. Sie wird in älteren Leitfäden andeutungsweise erwähnt (z. B.Richarzet al. 2012). Prozentuale Schwellenwerte sind schon aus rein juristischer Sicht fragwürdig, weil das Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) entsprechend seiner europarechtlichen Determinierung (Art. 12 Abs. 1 Buchst. a FFH-Richtlinie) individuenbezogen ist und bei einem prozentualen Schwellenwert eine Relation zu Einzelexemplaren nicht vorgenommen werden kann. Die Schwellenwerte und Risiken werden rein prozentual anhand von Aktivitäten bestimmt, unabhängig davon, wie viele Individuen diese Aktivität verursachen. Im Gegensatz zum ornithologischen Bereich, bei dem im Fall von Raumnutzungsanalysen meist bekannt ist, wie viele Vögel die Aktivität verursachen (z. B. ein Brutpaar), bleibt diese Frage bei Fledermäusen, deren Kolonien oft unbekannte Individuenzahlen umfassen, stets offen. Eine individuelle Ansprache anhand von Lautaufnahmen ist bei Detektoruntersuchungen methodisch nicht möglich. Aber gerade dann, wenn sich ein Individuum länger oder wiederholt im Rotorbereich aufhält, steigt seine Tötungswahrscheinlichkeit signifikant an.Brinkmannet al. (2011) haben deshalb im Rahmen von Renebat 1 ein Modell entwickelt, mit dem sich Aktivitäten auf eine prognostizierte Anzahl real getöteter Individuen umrechnen lassen. Auch wenn diese Korrelation teils enorme Standardabweichungen aufweist, ermöglicht sie doch eine Abschätzung potenzieller Schlagopferzahlen und scheint damit relativen Werten ohne jeglichen Individuenbezug vorzuziehen zu sein.

Relative Schwellenwerte sind auch deshalb fragwürdig, weil sie ohne den Individuenbezug letztlich keine einheitliche Bewertung unterschiedlicher Standorte zulassen. Wurden an einer WEA beispielsweise 100 Rufaufnahmen in Gondelhöhe aufgezeichnet, würden bei einer theoretischen Signifikanzschwelle von 10 % (vgl.Richarzet al. 2012) lediglich zehn dieser Kontakte außerhalb der Abschaltzeiten toleriert. Bei 1000 Aufnahmen wären es schon 100 Kontakte, die als nicht signifikant angesehen würden. Eine Anlage mit höherem Konfliktpotenzial (mehr Aktivität) würde also im Vergleich weniger restriktiv bewertet als eine Anlage mit geringem Konfliktpotenzial, ungeachtet der Frage, was die unterschiedliche Aktivität für das Tötungsrisiko einzelner Individuen bedeutet.

4.3 Festlegung absoluter Schwellenwerte

Für die Anwendung der Abschaltalgorithmen nach Renebat (Brinkmannet al. 2011) ist es zwingend erforderlich, einen absoluten Schwellenwert für die zu tolerierende Zahl getöteter Fledermäuse festzulegen. Unter Berücksichtigung der WEA-Eigenschaften, der standortspezifischen Rahmenbedingungen sowie des herrschenden Wetters berechnet der Algorithmus einen Betriebsplan, der eine Überschreitung der vorab festgelegten Zielgröße (besagter Schwellenwert) verhindern soll. BeiBrinkmannet al. 2011 werden solche Schwellenwerte jedoch nicht definiert, auch werden keine entsprechenden Vorschläge hierzu gemacht. Die in Bayern etablierte Zahl 2 (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2013), die von vielen anderen Bundesländern übernommen wurde (Hurstet al. 2016), dient den Autoren der Studie lediglich der exemplarischen Darstellung. Sie schlagen also weder einen Schwellenwert von 2 vor, noch ist von ihnen intendiert, einen bestimmten Schwellenwert als populationsbiologisch gerechtfertigt und somit naturschutzfachlich akzeptabel festzulegen.

Es gilt also zu betonen, dass bislang lediglich die Tatsache, dass der Renebat-Abschaltalgorithmus an sich geeignet ist, von vornherein festgelegte Höchstzahlen der Tötung von Individuen einzuhalten, wissenschaftlich untersucht und bestätigt wurde (im Rahmen von Renebat 2;Behret al. 2015). Damit kann dieser Abschaltalgorithmus zwar als wissenschaftlich anerkannt gelten, die Schwellenwerte selbst hingegen werden bislang von Behörden im Rahmen der Einschätzungsprärogative festgelegt, obwohl sie i. d. R. weder wissenschaftlich belegt sind noch von Renebat selbst vorgeschlagen wurden. Zudem basiert die Festlegung des Schwellenwerts 2 häufig auf dem Irrtum, es handele sich bei den zugelassenen zwei toten Tieren um einen Maximalwert. Tatsächlich ist der im Rahmen des Tools „ProBat“ (windbat.techfak.fau.de) zur Ermittlung der Abschaltungen festzulegende Schwellenwert jedoch ein Durchschnittswert an getöteten Individuen, d. h. derjenige Wert, der statistisch mit der höchsten Wahrscheinlichkeit eintritt; dies konnte im Rahmen von Renebat 2 bestätigt werden. Daher bleibt festzuhalten, dass bei einem akzeptierten Wert von z. B. zwei toten Tieren pro Anlage und Jahr für diese beiden Individuen ein individuelles Tötungsrisiko nahe 100 % festgeschrieben wird. Welches Individuum betroffen ist, hängt zwar vom Zufall ab, dass es aber zwei Individuen trifft, ist nicht nur höchst wahrscheinlich, sondern sogar intendiert.

Wenn für zwei Tiere das Tötungsrisiko bei nahezu 100 % liegt, dann wird man eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos regelmäßig anzunehmen haben. Denn das Tötungsverbot und damit die Signifikanzschwelle des § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG sind individuenbezogen auszulegen. Dies muss schon gelten, um nicht in Konflikt mit der Vorgabe des Art. 12 Abs 1 Buchst. a der FFH-Richtlinie zu geraten, die einen Individuenbezug vorgibt. Ebenso wird man Tötungsabsicht annehmen müssen, da nach der Auslegung des Absichtsbegriffs durch den Europäischen Gerichtshof (Urteil vom 18.05.2006, Az.: C-221/04, Rn. 71-73) sowohl derjenige absichtlich handelt, der ein geschütztes Tier töten will, als auch, wer die Tötung eines Exemplars einer geschützten Tierart in Kauf nimmt. Bei einem nahezu 100-%-igen Tötungsrisiko für zwei Individuen ist dies offensichtlich gegeben. Folgt man stringent dieser Argumentation, wären Schwellenwerte 1 lediglich über eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu gewähren. Erst das würde eine populationsbezogene Betrachtung, wie sie im Folgenden vorgenommen wird, rechtfertigen.

4.4 Mangelhafte Artdifferenzierung

Jede Fledermausart für sich ist streng geschützt. Dieser Artenbezug ist im Gesetzestext sowohl beim Tötungsverbot („für Exemplare der betroffenen Arten“) als auch beim Ausnahmetatbestand („Erhaltungszustand der Populationen einer Art“) ausdrücklich verankert. In der Artenschutzprüfung muss deshalb die Planung von Minimierungsmaßnahmen artspezifisch erfolgen (sog. „Art-für-Art-Betrachtung“), da die vorhabenbedingten Risiken für einzelne Fledermausarten unterschiedlich zu bewerten sind. Eine Festlegung artübergreifender pauschaler Schwellenwerte über dem Wert 0 steht wegen der unterschiedlichen Kollisionsrisiken einzelner Arten beim Betrieb von Windenergieanlagen zwangsläufig mit der Anforderung einer artenspezifischen Betrachtung im Konflikt. Nicht nur aus rechtlicher, sondern auch aus naturschutzfachlicher Sicht müsste die maximal zulässige Anzahl getöteter Individuen schon aufgrund der unterschiedlichen Häufigkeiten der Arten unterschiedlich ausfallen. Problematisch ist jedoch, dass die i. d. R. eingesetzten quantitativen Untersuchungsmethoden (Detektoren im Gondelbereich) eine artspezifische Betrachtung nicht voll umfänglich zulassen, weshalb die Modelle des Renebat-Forschungsvorhabens – in wissenschaftlich unzulässiger Weise – auch auf Artengruppen angewendet werden (Behr & Rudolph2013). Hinzu kommen unlängst veröffentlichte massive Bedenken an der generellen Verlässlichkeit der üblicherweise verwendeten automatisierten Identifikation der Einzelrufe (z. B.Russo & Voigt2016, Rydellet al. 2017). Durch zeitlich aufwendige manuelle Bestimmungen könnte dieses Problem zwar deutlich reduziert werden, dies würde dann aber dem Renebat- (Probat-Programm-)Automatismus nicht mehr entsprechen und damit vom oben zitierten Fachstandard abweichen. Zudem garantiert selbst die manuelle Auswertung nicht bei allen Arten (z. B. Langohr- und Bartfledermäuse; unter den schlaggefährdeten Arten die Zweifarbfledermaus) eine verlässliche Bestimmung.

Aus der rechtlichen Perspektive heraus gilt es die neuere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu pauschalen Irrelevanzschwellen bei Vorhabenplanungen zu beachten. Zum Vogelschlag an Höchstspannungs-Freileitungen führte der 4. Senat zur Notwendigkeit einer artspezifischen Betrachtung aus:

„Zu beanstanden ist schließlich, dass die Planfeststellungsbehörde über alle arten-, gefährdungs- und habitatspezifischen Besonderheiten hinweg eine pauschale Irrelevanzschwelle von 3 % … Populationsrückgang gebilligt und die Erheblichkeit der leitungsbedingten Erhöhung der Mortalität der Vögel in den Vogelschutzgebieten hieran gemessen hat. … Die von der Planfeststellungsbehörde gebilligte Irrelevanzschwelle von 3 % … Populationsrückgang ist hier jedoch deshalb rechtlich zu beanstanden, weil weder die Gutachter der Beigeladenen [Beigeladene ist meist die Betreiberfirma] noch die Planfeststellungsbehörde eine ausreichende Begründung dafür gegeben haben, warum diese Schwelle pauschal für alle geschützten Vogelarten maßgeblich sein soll.“ (BVerwG, Urteil vom 21.01.2016, Az. 4 A 5.14, Rn. 121-123)

Zwar ist diese Entscheidung nicht zum Artenschutzrecht, sondern zum Natura-2000-Gebietsschutz ergangen, die Erwägungen lassen sich jedoch übertragen, da das Gericht pauschale Schwellen bei artenspezifischen Unterschieden speziell hinsichtlich der vorhabenbedingten Mortalität kritisiert. Die Ausführungen lassen sich dahingehend generalisieren, dass die Annahme pauschaler Irrelevanzschwellen bei der Bewertung des vorhabenbedingten Tötungsrisikos stets einer artenspezifischen Begründung der Gutachter bedarf.

4.5 Mangelndes Wissen erschwert die Festlegung von Schwellenwerten

In einer globalen Analyse kommenO’Sheaet al. (2016) zu dem Ergebnis, dass Verluste von Fledermäusen an WEA im Vergleich zu allen anderen multiplen Sterblichkeitsereignissen überwiegen. Diese verallgemeinernde Betrachtung ist sicherlich problematisch, da sie art- oder gruppenspezifisch geführt werden müsste. Dennoch ist die enorme Zahl an durch WEA verursachten Todesfällen besorgniserregend, zumal keinerlei Wissen darüber existiert, welche anthropogen bedingten erhöhten Sterberaten von Fledermauspopulationen kompensiert werden können. Zwar versuchenBernotat & Dierschke(2016) eine art- und eingriffsspezifische Einschätzung zusätzlicher Mortalität durch einen Gefährdungsindex vorzunehmen, jedoch können sie einzig die Sensibilität der unterschiedlichen Arten darstellen. Die naturschutzfachlich relevante Frage nach derjenigen Sterberate, die noch durch Reproduktion ausgeglichen werden kann und damit populationsneutral ist, bleibt unbeantwortet.

Zahnet al. haben 2014 verschiedene Rechenmodelle zur Auswirkung zusätzlicher Sterblichkeit auf Fledermauspopulationen zusammengefasst. Sie stellen abschließend fest, dass sich eine tolerierte Fledermausmortalität nicht auf einzelne WEA beziehen darf, sondern auf Populationsebene greifen muss. Zusammenfassend führen sie aus anderen Untersuchungen aus, dass bereits eine Mortalitätserhöhung um 0,5 % selbst für häufige Arten wie die Zwergfledermaus populationsrelevant sein kann. Mit Schwellenwerten von zwei toten Tieren pro Anlage und Jahr, wie sie häufig in Genehmigungsbescheiden festgesetzt werden, können diese Werte aber insbesondere in großen Windparks schnell überschritten werden.

Darüber hinaus fehlt es an einer bundesweiten systematischen Erfassung unabsichtlicher Tötungen von Fledermäusen, welche für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie nach Art. 12 Abs. 4 FFH-RL möglich ist. Diese Regelung berechtigt die Mitgliedstaaten, Maßnahmen einzuleiten, die gewährleisten, dass in Summe unbeabsichtigte Tötungen keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die jeweils betroffene Art haben, was ansonsten den Zielen der FFH-Richtlinie (insb. Gewährleisten eines günstigen Erhaltungszustands) zuwiderlaufen würde.

4.6 Intensität des Eingriffs und kumulative Effekte

Die Festlegung von Schwellenwerten erfolgt aktuell meist pro Einzelanlage. Es ist jedoch naturschutzfachlich unzureichend, diese Signifikanzschwelle nur anhand von Teilwirkungen zu bewerten, wenn man entsprechend der Zielsetzung der FFH-Richtlinie einen günstigen Erhaltungszustand und damit Populationsneutralität von Vorhabenwirkungen anstrebt. Entscheidend muss daher immer, zusätzlich zur Einzelanlagenbetrachtung, die Summation aller einzelnen Beeinträchtigungen der Tiere bzw. Populationen sein (s. auchArnettet al. 2013). Eine Festlegung von Schwellenwerten zur maximal erlaubten Tötungszahl von Fledermäusen muss daher nicht nur artspezifisch, sondern auch für den gesamten Windpark und darüber hinaus auch für alle geplanten und bestehenden WEA im Einzugsbereich einer betroffenen Fledermauspopulation erfolgen. Eine solche Betrachtung könnte jedoch nur dann erfolgen, wenn die Festlegung von Schwellenwerten 1 regelmäßig über eine Ausnahmegenehmigung erfolgen würde. Nur so könnten kumulative Effekte in einem größeren Raum in die Betrachtung eingestellt werden.

Dass aus fachlicher Sicht der Schwellenwert von zwei toten Tieren pro Anlage und Jahr unzureichend ist, werden wir im Folgenden anhand von fünf unabhängig genehmigten Windparks mit hohem räumlichem Bezug beispielhaft verdeutlichen. Grundsätzlich ist dieses Beispiel auf jeden Windpark anwendbar. Der Beispielwindpark umfasst insgesamt 45 WEA, auf Basis eines Schwellenwertes von zwei Tieren pro Anlage und Jahr würden somit 90 tote Fledermäuse pro Jahr akzeptiert.

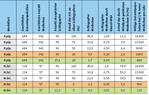

In unserem Rechenbeispiel betrachten wir zwei schlaggefährdete Arten, die Zwergfledermaus ( Pipistrellus pipistrellus, P.pip. ) und den Kleinabendsegler ( Nyctalus leisleri, N.lei. ).Hurstet al. (2016) gehen in Wochenstubengebieten von 16–20 Zwergfledermäusen je km2aus (Expertenmeinung; höhere Zahlen werden nur in gewässerreichen Niederungen erreicht;Hurstet al. 2016). Diese Zahlen stellen zwar wissenschaftlich nicht untermauerte Schätzungen dar, und zudem ist nicht von einer Gleichverteilung der Tiere in der Fläche auszugehen, dennoch werden sie hier herangezogen, um die Auswirkungen von Schwellenwerten auf Populationen zu verdeutlichen. Für die nachfolgende Berechnung nehmen wir daher 18 Tiere pro km2an. Für den Kleinabendsegler gehenHurstet al. (2016) von 1–5 Tieren je km2aus (ebenfalls Wochenstubengebiet). Daher legen wir für die Berechnung den mittleren Wert von drei Tieren pro km2zugrunde. Die Fläche des Untersuchungsgebiets bei Windenergieplanungen wird i. d. R. durch einen Radius von 1 km um die geplanten WEA festgelegt. Da sich diese Untersuchungsradien aufgrund der Positionierung der WEA im Windpark normalerweise überlappen, ergibt sich für unser Beispiel-Untersuchungsgebiet eine Gesamtfläche von rund 38 km2und damit eine theoretische Populationsgröße von 684 Zwergfledermäusen und 114 Kleinabendseglern. Geht man von einem gleichen Geschlechterverhältnis unter den Tieren aus, so wären 342 Zwergfledermäuse und 57 Kleinabendsegler Weibchen.

Auf Basis der Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt Brandenburg (Dürr, Stand August 2017) können die deutschlandweiten Anteile der verschiedenen Arten an den Schlagopfern ermittelt werden. Demnach sind rund 20 % aller gefundenen Schlagopfer sicher als Zwergfledermaus bestimmt, rund 5 % als Kleinabendsegler (wegen der unterschiedlichen Verteilung der Arten in Deutschland kann es regional zu teils deutlich abweichenden Schlagopferanteilen je Art kommen). Der Einfachheit halber legen wir hier jedoch den deutschlandweiten Mittelwert zugrunde. Im berechneten Beispiel (Tab. 1) würden somit jedes Jahr 2,6 % der weiblichen Zwergfledermauspopulation durch den Windpark getötet. Würde man populationsbiologisch argumentieren und akzeptieren, dass durch den gesamten Windpark jährlich nur ein bestimmter Anteil an Tieren (z. B. 0,5 % der Weibchen) getötet werden darf (wir legen diesen Wert beispielhaft und analog zu den Computersimulationen vonHötkeret al. 2005 auf 0,5 % fest; dieser Wert führte bei den von ihnen untersuchten Fledermausarten zu einem allein durch diese Zusatzmortalität bedingten Populationsrückgang auf 85–88 % innerhalb von 20 Jahren; hierdurch ist jedoch nicht impliziert, dass wir diesen Wert als allgemeingültig empfehlen), dann müsste bei der Zwergfledermaus und im Falle der Beibehaltung des pauschalen Schwellenwerts von zwei Fledermäusen pro WEA und Jahr die Größe der Zwergfledermaus-Gesamtpopulation im Gebiet 3600 Tiere betragen (orange hinterlegte Zeile in Tab. 1), d. h. aus 95 Tieren pro km2bestehen. Selbst in optimalen Gebieten, die, wenn überhaupt, nur in gewässerreichen Auen- und Tieflagen erreicht werden, findet man maximal 30–40 Tiere pro km2(Hurstet al. 2016). Gleichzeitig würde dies bedeuten, dass bei einer mittleren Größe der Weibchenkolonien von 75 Individuen (Dietz & Kiefer2014) 24 solcher Wochenstubenkolonien im Einzugsgebiet des Windparks leben müssten und auf diese zudem keine weitere Windparkplanungen oder andere anthropogene Mortalitätsursachen Einfluss haben dürften. Würde man stattdessen den Schwellenwert pro Windrad auf insgesamt 0,38 Fledermäuse setzen, würde man eine zusätzliche Mortalitätsrate von 0,5 % bei der angenommenen Populationsgröße im Gebiet nicht überschreiten (vgl. Tab. 1).

Noch schlechter sieht die Bilanz für den Kleinabendsegler aus. Selbst wenn nur jede zwanzigste getötete Fledermaus (5 %) ein Kleinabendsegler wäre, würden jährlich knapp 4 % der Weibchenpopulation ausgelöscht. Bei einer hypothetisch akzeptierten und durch den Windpark verursachten Verlustrate von 0,5 % müssten 900 Kleinabendsegler im Gebiet leben, was knapp 24 Individuen pro km2entspräche und damit einem Vielfachen der zu erwartenden Populationsdichte in guten Wochenstubengebieten. Analog zur Zwergfledermaus müssten im Windparkgebiet rund 26 Wochenstubenkolonien mittlerer Größe (35 Individuen;Dietz & Kiefer2014) vorkommen. Würde man im Falle des Kleinabendseglers jedoch die Zahl akzeptierter Schlagopfer auf einen Schwellenwert von 0,25 pro WEA und Jahr setzten, würde man für die Population eine zusätzliche Mortalitätsrate von 0,5 % nicht überschreiten (vgl. Tab. 1).

Da im Falle der Eingriffsplanung bei WEA jede Fledermausart separat zu betrachten ist, müsste sich der festzulegende Schwellenwert an der sensibelsten Art orientieren. Im voranstehenden Beispiel mit zwei Arten wäre dies der Kleinabendsegler. Der Schwellenwert müsste somit für alle WEA auf 0,25 Individuen/Jahr festgelegt werden. In Abhängigkeit von der jeweiligen Artenhäufigkeit könnte dieser Wert sogar noch deutlich niedriger ausfallen.

Unsere Schätzungen basieren auf stark vereinfachten Annahmen und theoretischen Rechenmodellen und ersetzen nicht eine fundierte populationsbiologische Modellierung. Sie liefern aber Größenordnungen der zu erwartenden Effekte und verdeutlichen damit die potenziellen Auswirkungen pauschal festgelegter Schwellenwerte bei Nicht-Berücksichtigung von Eingriffsintensitäten und kumulativen Effekten. Andererseits machen sie deutlich, dass aus naturschutzfachlicher Sicht eine solche pauschale Festlegung von Schwellenwerten für Einzelanlagen unsinnig ist und die Minimierungsmaßnahme damit oft nicht ausreichen kann, um Populationen langfristig zu erhalten (s. auchRoscioniet al. 2013 zu Summationseffekten).

Auch aus rechtlicher Sicht ist es geboten, die Festlegung von Schwellenwerten auf der Grundlage der Gesamtanlagenzahl eines, auch aus unabhängig genehmigten Anlagen bestehenden, Windparks festzusetzen. Im Gegensatz zum Habitatschutz (vgl. Art. 6 Abs. 3 FFH-RL „in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten“) enthält das nationale Artenschutzrecht zwar keine ausdrückliche Regelung zur Berücksichtigung kumulativer Effekte. Die Berücksichtigung kumulativer Effekte bei der Bewertung des Tötungsrisikos wird aber bereits durch den Wortlaut von Art. 12 Abs. 4 FFH-RL („significant negative impact“) nahegelegt. Der Begriff der „erheblichen negativen Auswirkung“ verweist auf eine wertende Betrachtung von Zurechnungszusammenhängen jenseits schematischer Zahlen-/Mengenschwellen. Demnach muss gewährleistet sein, dass auch im Zusammenspiel aller unbeabsichtigten Tötungen negative Auswirkungen auf die betroffenen Arten auszuschließen sind. Eine solche Bewertung ist jedoch ausschließlich unter Betrachtung kumulativer Effekte möglich.

Die Berücksichtigung kumulativer Effekte wird auch von der grundlegenden Systematik des Artenschutzrechts getragen, da dieses, wegen seines hohen Abstraktionsgrades, bloß ein grobes Raster bietet, das bereits von seiner Grundstruktur her auf fachliche Ergänzungen angewiesen ist. Durch die Festlegung pauschaler Schwellenwerte für Einzel-WEA ist kein ausreichender Schutz der betroffenen Arten gewährleistet; dies gilt umso mehr bei großen Windparks oder Anlagen mit direktem räumlichen Kontext. Solche Schwellenwerte kommen einer in Kauf genommenen Tötung weit über das sozialadäquate Tötungsrisiko hinaus gleich, bis hin zur Auslöschung ganzer Kolonien. Die Methode ist demnach, ungeachtet ihrer theoretischen Validität, bei Anwendung undifferenzierter Schwellenwerte äußerst kritisch zu bewerten.

5 Fazit

Aufgrund der flächendeckenden Verteilung von Fledermäusen ist überall mit einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko für mindestens eine Fledermausart durch den Betrieb von WEA zu rechnen. Somit besteht die unbedingte Notwendigkeit eines zielführenden Schutzmechanismus, um Windenergie in Zukunft nachhaltig zu nutzen. Zur Minimierung von Fledermausschlag stellen gezielte Abschaltungen von Windenergieanlagen den bislang einzig möglichen und auch leicht realisierbaren Schutzmechanismus dar. Jedoch sind auf Basis der aktuellen Wissenslage grundlegende Änderungen in der Genehmigungspraxis notwendig, damit der Fledermausschutz ausreichend berücksichtigt werden kann.

Die rasante Weiterentwicklung der WEA und ihrer Konfigurationen benötigen angepasste Methoden und Maßnahmen, die vorliegenden Referenzuntersuchungen sind nur noch bedingt adäquat. Bereits die Defizite der Erfassungsmethode erschweren, wie hier gezeigt, sinnvolle Aktivitäts- und damit Risikobewertungen für Fledermäuse. Zur Minimierung dieser Defizite sind moderne Anlagen zusätzlich zum Gondelmonitoring mit einem weiteren Detektor auf Höhe der unteren Rotorspitze auszustatten. Nur durch diesen Zusatzaufwand können Aktivitäten in diesem Bereich fernab der Gondel realistisch eingeschätzt werden, um darauf aufbauend die tatsächliche Gefährdung der Arten zu bewerten und Schutzmaßnahmen zu entwickeln.

Weitaus schwieriger ist die Ermittlung populationsbiologisch sinnvoller Schwellenwerte. Diese können nur in Kombination mit Methoden zum Einsatz kommen, die einem Fachstandard entsprechen und somit überprüfbar sind. Außerdem muss – entgegen der jetzigen Praxis – die Intensität des Gesamteingriffs über die kumulativen Wirkungen aller betroffenen Anlagen berücksichtigt werden. Festlegungen von Schwellenwerten pro Anlage sind grundsätzlich abzulehnen. Schwellenwerte, die 1 gesetzt werden, sind über eine Ausnahmegenehmigung festzulegen, nur auf diese Weise ist ein Populationsbezug gerechtfertigt.

Darüber hinaus verdeutlicht das Beispiel der Tötungen von Fledermäusen an WEA die Schwierigkeit, das Signifikanzkriterium im deutschen Artenschutzrecht umzusetzen. Auch wenn an dieser Stelle noch abschließend offen bleiben muss, ob die jetzige Praxis der Schwellenwertfestlegung mit dem Tötungsverbot vereinbar oder doch einer absichtlichen Tötung gleichzusetzen ist, wird klar, dass bislang jedwede Möglichkeit fehlt, diese Tötungen zu überwachen. Damit muss aber auch die grundsätzliche Vereinbarkeit mit europarechtlichen Vorgaben in Frage gestellt werden. Ein europarechtlich gefordertes System zur Überwachung von (unabsichtlichen) Tötungen geschützter Fledermausarten und daraus resultierend die Möglichkeit zur Maßnahmenergreifung für den Fall, dass sich aus der Überwachung erheblich negative Auswirkungen für die betroffenen Arten ableiten lassen, fehlen völlig. Notwendig vor diesem Hintergrund wäre demnach nicht nur die technische Weiterentwicklung von Minimierungsmethoden, sondern vor allem auch die Etablierung von „Fledermausschutzwarten“, die analog den Vogelschutzwarten einheitliche Bewertungsstandards für Fledermäuse festlegen und gleichzeitig fehlende Informationen zu z. B. Populationsgrößen und Verlusten durch unabsichtliche Tötungen erheben bzw. zusammenstellen könnten.

Literatur

Arnett, E. B., Barclay, R. M. R., Hein, C. D. (2013): Thresholds for bats killed by wind turbines. Frontiers in Ecology 11, 171.

Bass, H. E., Sutherland, L. C., Zuckerwar, A. J. (1972): Atmospheric absorption of sound: Analytical Expressions. J. Acoust. Soc. Am. 52 (3 Part 2), 2019–2021.

Bayerisches Landesamt für Umwelt(LfU; 2013):Fachliche Erläuterungen zum Windkrafterlass Bayern: Verringerung des Kollisionsrisikos durch fledermausfreundlichen Betrieb der Anlagen; Stand 02/2013.

Behr, O., Rudolph, B.–U. (2013):Fachliche Erläuterungen zum Windkrafterlass Bayern – Fledermäuse – Fragen und Antworten, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 20 S.

Behr, O., Brinkmann, R., Korner-Nievergelt, F., Nagy, M., Niermann, I., Reich, M., Simon, R. (Hrsg.) (2015):Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen (RENEBAT II). Umwelt und Raum 7, 368 S., Institut für Umweltplanung, Hannover.

Bernotat, D., Dierschke, V. (2016):Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen – 3. Fassung – Stand 20.09.2016. 460 S.

Bick, U., Wulfert, K. (2017):Der Artenschutz in der Vorhabenzulassung aus rechtlicher und naturschutzfachlicher Sicht. Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 35, 346–355.

Brinkmann, R., Behr, O., Korner-Nievergelt, F., Mages, J., Niermann, I., Reich, M. (2011):Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen. Göttingen, Cuvillier Verlag.

Budenz, T., Gessner, B., Lüttmann, J., Molitor, F., Servatius, K., Veith, M. (2017):Up and down: Western barbastelles actively explore lattice towers – implications for mortality at wind turbines? Hystrix 28, 272–276.

Dietz, C., Kiefer, A. (2014):Die Fledermäuse Europas. Franckh-Kosmos, Stuttgart. 400 S.

Evans, L. B., Bass, H. E., Sutherland, L. C. (1971):Atmospheric absorption of sound: Theoretical Predictions. J. Acoust. Soc. Am. 51 (5 Part 2), 1565–1575.

Foo, C. F., Bennett, V. J., Hale, A. M., Korstian, J. M., Schildt, A. J., Williams, D. A. (2017): Increasing evidence that bats actively forage at wind turbines. PeerJ 5:e3985; DOI10.7717/peerj.3985

Lau, M. (2017):Rechtsgutachten zum Umgang mit der nachträglichen Ansiedelung von europarechtlich geschützten Arten im Umfeld genehmigter Vorhaben im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfahlen, 54 S.

Hötker, H., Thomasen, K.-M., Köster, H. (2005):Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische Vielfalt am Beispiel der Vögel und der Fledermäuse. BfN-Skripten 142.

Hurst, J., Biedermann, M., Dietz, C., Dietz, M., Karst, I., Krannich, E., Petermann, R., Schorcht, W., Brinkmann, R. (Hrsg.) (2016): Fledermäuse und Windkraft im Wald. Naturschutz und Biologische Vielfalt 153. Bonn-Bad Godesberg (Bundesamt für Naturschutz). 400 S.

Hurst, J., Balzer, S., Biedermann, M., Dietz, C., Dietz, M., Höhne, E., Karst, I., Petermann, R., Schorcht, W., Steck, C., Brinkmann, R. (2015):Erfassungsstandards für Fledermäuse bei Windkraftprojekten in Wäldern – Diskussion aktueller Empfehlungen der Bundesländer. Natur und Landschaft 90 (4), 157–169.

Jakobsen, L., Ratcliffe, J. M., Surlykke, A. (2012):Convergent acoustic field of view in echolocating bats. Nature 493, 93–96. doi.org/10.1038/nature11664

LAG VSW (Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten;2015):Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten (Stand April 2015). Berichte zum Vogelschutz 51 (2014).

Müller, J., Brandl, R., Buchner, J., Pretzsch, H., Seifert, S., Strätz, C., Veith, M., Fenton, B. (2013):From ground to above canopy—Bat activity in mature forests is driven by vegetation density and height. Forest Ecology and Management 306, 179–184.

O’Shea, T. J., Cryan, P. M., Hayman, D. T. S., Plowright, R. K., Streicker, D.G. (2016):Multiple mortality events in bats: a global review. Mammal. Rev. 46 (3), 175–190. doi.org/ 10.1111/mam.12064

Richarz, K., Hormann, M., Werner, M., Simon, L., Wolf T. (2012):Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz. Artenschutz (Fledermäuse, Vögel) und NATURA 2000-Gebiete. Mainz. 145 S.

Roscioni, F., Russo, D., Di Febbraro, M., Frate, L. Carranza, M.L., Loy, A.(2013): Regional-scale modelling of the cumulative impact of wind farms on bats. Biodiversity and Conservation 22, 1821–1835.

Rydell, J., Bogdanowicz, W., Boonman, A., Pettersson, S., Suchecka, E., Pomorski, J.J. (2016):Bats may eat diurnal flies that rest on wind turbines. Mammalian Biology 81 (3), 331–339. doi.org/10.1016/j.mambio.2016. 01.005

Rydell, J., Nyman, S., Eklöf, J., Jones, G., Russo, D. (2017):Testing the performances of automated identification of bat echolocation calls: A request for prudence. Ecological Indicators 78, 416–420.

Russo, D., Voigt, C. C. (2016):The use of automated identification of bat echolocation calls in acoustic monitoring: A cautionary note for a sound analysis. Ecol. Ind. 66, 598–602.

Zahn, A., Lustig, A., Hammer, M. (2014):Potenzielle Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Fledermauspopulationen. Anliegen Natur 36, 21–35.

Fazit für die Praxis

- Die Zulassung von zwei getöteten Tieren pro Anlage und Jahr ist weder populationsbiologisch begründbar noch vereinbar mit dem Artenschutzrecht.

- Statt der Betrachtung von Einzelanlagen muss die Intensität eines Eingriffs über die Gesamtanlagenzahl des Windparks definiert sein.

- Darüber hinaus müssen kumulative Effekte berücksichtigt werden.

- Populationsbezug von Schwellenwerten kann nur über Ausnahmeregelung nach § 45 BNatSchG gerechtfertigt sein.

- Anpassungen an moderne WEA sind nötig (Laufzeitparameter, zusätzliche akustische Erfassung am Mast).

- Solange keine anwendbaren Schwellenwerte verfügbar sind, muss das Vorsorgeprinzip greifen (ggf. Standortverzicht).

- Die Ermittlung einheitlicher Bewertungsstandards sowie biologisch und juristisch sinnvolle Schwellenwerte sind zu bestimmen.

Kontakt

Cosima Lindemann ist Doktorandin an der Universität Trier sowie seit 2018 Vorsitzende (zuvor Naturschutzreferentin) des NABU Rheinland-Pfalz. Studium der Biologie (Diplomarbeit zur Abwanderungsdynamik von Fledermäusen aus dem Winterquartier) an der Universität Mainz. Forschungsschwerpunkte: Abgrenzung von Fledermauspopulationen in der Eingriffsplanung, Ökologie europäischer Fledermausarten, Windkraft und Fledermäuse.

> cosima.lindemann@nabu-rlp.de

Dr. Volker Runkel ist seit 1996 im Bereich Bio-Akustik der Fledermäuse tätig. Hat im Rahmen der Promotion an der Universität Erlangen-Nürnberg zur Einnischung von Waldfledermäusen den Grundstein der modernen automatischen Fledermauserfassung gelegt. Autor eines Fachbuchs zur akustischen Erfassung von Fledermäusen und Mitarbeit beim Bundesverband für Fledermauskunde in Deutschland e.V. (BVF) im Bereich Windkraft und Akustik.

> vrunkel@me.com > www.volkerrunkel.de

Dr. Andreas Kiefer ist seit 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Trier, zuvor Projektleiter des Naturschutzgroßprojekts „Fledermäuse im Mayener Grubenfeld“ und wiss. Mitarbeiter an der Universität Mainz. Studium der Biologie und Promotion (Ökologie und Systematik von Langohrfledermäusen) an der Universität Mainz. Forschungsschwerpunkte: Ökologie und Systematik europäischer Fledermausarten, Windkraft und Fledermäuse.

Andreas Lukas , Baumann Rechtsanwälte PartGmbB, Würzburg/Leipzig

> lukas@baumann-rechtsanwaelte.de

Prof. Dr. Michael Veith , Universität Trier, Biogeographie, Trier

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.