Das Artenwissen naturaffiner Menschen analysiert

Abstracts

Die Erosion der Artenkenner ist in Fachkreisen und bei Naturschützern derzeit ein viel diskutiertes Thema. In Bezug auf die allgemeine Bevölkerung wird zudem seit geraumer Zeit angenommen, dass das Wissen über die Natur sowie die Artenkenntnisse zurückzugehen scheinen. Bislang lagen nur wenige belastbare Daten hierzu vor.

Im Herbst 2017 führte das Online-Meldeportal naturgucker.de gemeinsam mit dem NABU und der Hochschule Geisenheim University die arten|pisa-Umfrage durch. Deren Ergebnisse zeigen, in welchen Bereichen es derzeit Wissensdefizite gibt und welches Ausmaß sie haben. Analysis of the species knowledge of people with an affinity for nature, using arten|pisa survey

The erosion of species identification experts is currently a much-discussed topic among expert groups and conservationists. It has also been assumed for some time that knowledge of nature and species is declining with regard to the general population. So far, only limited reliable data has been available. In autumn 2017, naturgucker.de, NABU, and Hochschule Geisenheim University carried out the arten|pisa survey. The results show in which subject areas there are currently knowledge deficits and the extent to which they exist.

- Veröffentlicht am

1 Vorbemerkungen

Auf naturgucker.de werden seit 2008 Naturbeobachtungen gemeldet und Fotos hochgeladen. Dabei besteht die Möglichkeit, um Bestimmungshilfe zu bitten und sich mittels Kommentarfunktion oder per System-E-Mail mit anderen Aktiven auszutauschen. Aktiv genutzt wird dieses Angebot für Meldungen und Bilder inzwischen von mehr als 52 000 Naturinteressierten (Stand: September 2018).

Den Betreibern der Plattform fiel über die Jahre auf, dass sich einige Fragen bei der Bestimmungshilfe von Zeit zu Zeit wiederholen, was Mitarbeiter und Ehrenamtliche des Naturschutzsbundes Deutschland (NABU) aus ihrer Erfahrung mit Fragestellern ebenfalls bestätigten. Daraus lässt sich ableiten: Es gibt erstens durchaus Menschen, die sich für die Natur und Arten interessieren, und zweitens existieren grundsätzliche Wissensdefizite, die sicherlich individuell höchst unterschiedlich sein dürften.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in Fachkreisen eine Erosion der Artenkenner beklagt wird, erscheint eine Analyse des Basiswissens der breiten Bevölkerung sinnvoll. Denn ohne einen großen „Pool“ Interessierter mit Grundwissen können keine neuen Experten nachwachsen, ebenso wie es keinen Spitzensport ohne den Breitensport geben kann.

Um sich dem Thema zu nähern, konzipierten naturgucker.de und der NABU gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Kulturlandschaft der Hochschule Geisenheim University die arten|pisa-Umfrage, deren Ergebnisse in diesem Beitrag vorgestellt werden.

2 arten|pisa-Studie

2.1 Vorüberlegungen

Im Vorfeld erfolgten zunächst einige grundsätzliche Überlegungen zum Thema „Wissensschwund und -defizite“. In Bezug darauf wird seit einiger Zeit kolportiert, sie seien gewachsen – eine Aussage, die es kritisch zu hinterfragen galt. Über den tatsächlichen durchschnittlichen Wissensstand einstiger Generationen lässt sich derzeit jedoch nur noch spekulieren.

Und selbst über das Naturwissen der Menschen aus der jüngeren Vergangenheit sowie aus der Gegenwart ist nicht viel Konkretes bekannt. Eine der wenigen Untersuchungen zum Thema ist die Vogel-Pisa-Studie (Zahneret al. 2007). Für diese Erhebung wurden 3228 Schülerinnen und Schüler in Bayern zu ihrem Vogelwissen befragt. Im Durchschnitt kannten sie nur vier der zwölf häufigsten Gartenvogelarten. Keine einzige Vogelart kannten 7,4 % der befragten Heranwachsenden.

Ein ähnliches Ergebnis lieferte die Wald-Pisa-Studie (Dachset al. 2010), in deren Rahmen das Wissen Heranwachsender über den Wald ermittelt wurde. Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse erkannten nur durchschnittlich 3,7 von zwölf Baumarten sowie 4,8 von neun Tierarten aus unseren heimischen Wäldern.

2.2 Methode

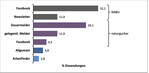

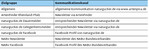

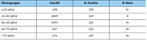

Die arten|pisa-Befragung fand vom 2. bis 10. September 2017 statt. Über unterschiedliche Kommunikationswege wurden sieben Zielgruppen, darunter vornehmlich Erwachsene, adressiert, s. Tab. 1. Ein wichtiger Kommunikationskanal war dabei beispielsweise die Website artenpisa.de, über die weiterführende Informationen rund um das Vorhaben transportiert wurden.

Vor dem Hintergrund, dass unterschiedliche Zielgruppen anvisiert werden sollten und dass eine Teilnahme mit möglichst wenig Aufwand für die Antwortenden verbunden sein sollte, wurde arten|pisa als Online-Umfrage konzipiert. Realisiert wurde diese mittels sieben inhaltlich identisch aufgebauter Umfrage-Formulare, die auf Google Forms basierten.

Die Umfrage-Formulare enthielten je 16 begleitende, teils demografische Fragen sowie 36 Fragen zu Arten zuzüglich eines Bereichs für eine freie Texteingabe („Was Sie uns sonst noch sagen möchten“). Bei 15 der begleitenden Fragen gab es voreingestellte Auswahlmöglichkeiten, um beispielsweise die Zugehörigkeit zur Altersgruppe standardisiert zu erfassen. Eine der zusätzlichen Fragen konnte in einem Textfeld frei beantwortet werden. Es handelte sich nicht um Pflichtfelder. Wer lediglich die Artfragen beantworten wollte, dem stand diese Möglichkeit offen.

Bei den Artfragen wurde jeweils ein Foto einer Art gezeigt (s. Abb. 1). Darunter befand sich ein Eingabebereich, in den die Antwortenden eintragen konnten, welche Art ihrer Ansicht nach auf dem Foto darüber zu sehen war. Es handelte sich ebenfalls um freie Texteingaben.

Durch die Möglichkeit der freien Texteingabe konnte gewährleistet werden, den Antwortenden keine indirekten Hinweise zu gegeben, wie dies bei einem Multiple-Choice-Test der Fall gewesen wäre. Die Studienarbeitsgruppe nahm in Kauf, dass die Auswertung der eingereichten Antworten ungleich aufwendiger ausfiel, da nicht automatisiert nach bestimmten Antworten gefiltert oder gar maschinell bewertet werden konnte.

Grundsätzlich war die Teilnahme an der Befragung anonym möglich. Jene Antwortenden, die eine Rückmeldung zu ihrem persönlichen Punktestand wünschten, konnten auf freiwilliger Basis eine Kontakt-E-Mail-Adresse angeben. Von dieser Möglichkeit machten 5360 der Antwortenden Gebrauch.

War das Ausfüllen des Formulars abgeschlossen und wurde die „Senden“-Schaltfläche betätigt, transferierte die Google-Anwendung die Antworten mit einem Zeitstempel versehen automatisch in eine Tabelle.

Hinsichtlich der Auswertung war es das Ziel der Studienarbeitsgruppe, ein Konfidenzniveau von mindestens 95 % zu erreichen. Die über die Zielgruppen angesprochene Populationsgröße der arten|pisa-Umfrage betrug jeweils mindestens 1000 bis hin zu mehreren hunderttausend Personen. Daraus leitet sich ab, dass die Stichprobengröße durchschnittlich n = 500 betragen sollte (vgl.SurveyMonkey o. J.).

Abschließend sei anzumerken, dass die unbeaufsichtigte Online-Befragung prinzipiell die Möglichkeit des Betrugs bot. Die Antwortenden hätten ihre Angaben während der Teilnahme beispielsweise im Internet verifizieren können. Dass dies in der überwiegenden Mehrheit der Fälle nicht geschehen zu sein scheint, leitet die Studienarbeitsgruppe aus den grundsätzlich schlechten Resultaten ab, s. Abschnitt 3, Ergebnisse der Teilnehmer.

2.3 Artauswahl

Zentrale Fragestellung der Untersuchung war, das Arten-Basiswissen naturinteressierter Menschen zu ermitteln. Der Fragebogen sollte zudem nicht zu umfangreich ausfallen, damit das Ausfüllen mit einem akzeptablen Zeitaufwand einhergehen würde. Deshalb entschied sich die Studienarbeitsgruppe für 36 Artfragen aus folgenden Artengruppen:

- Vögel: 6 Fragen

- Pflanzen: 6 Fragen

- Schmetterlinge: 6 Fragen

- Libellen: 6 Fragen

- Käfer: 6 Fragen

- Sonstige Insekten (Heuschrecken, Wanzen etc.): 5 Fragen

- Spinnentiere: 1 Frage

Diese Auswahl wurde basierend auf einer Analyse der auf naturgucker.de gemeldeten Beobachtungen getroffen. Die Arbeitsgruppe hält es für wahrscheinlich, dass die besonders häufig gesehenen und gemeldeten Artengruppen diejenigen sind, aus denen naturaffine Menschen am ehesten Arten kennen.

Deshalb wurde bei der Umfrage bewusst nicht auf Arten und Artengruppen gesetzt, die „exotisch“ und damit potenziell schwierig sind. Denn die Studienarbeitsgruppe ging davon aus, dass eine solche Artauswahl die Ergebnisse von vornherein hätte negativ beeinflussen und möglicherweise sogar zu einem indifferenten Ergebnis scheinbar völligen Nichtwissens führen können. In einem allgemeinen mathematischen Test würde eher das Einmaleins abgefragt werden als die Lösungswege der Schrödingergleichung. Entsprechend waren beispielsweise Pilzmücken kein Teil der arten|pisa-Untersuchung.

Die Betrachtung, wie häufig Beobachtungen aus den einzelnen Artengruppen zum Planungszeitpunkt von arten|pisa auf naturgucker.de gemeldet worden waren, ergab seinerzeit:

Vögel 73,8 % Pflanzen 11,5 % Insekten 9,6 %

Säugetiere 1,9 % Pilze 1,1 % Amphibien 0,6 % Sonstige 1,5 %

Hierbei beziehen sich die Prozentangaben auf den prozentualen Anteil an der Gesamtheit aller bis Juli 2017 gemeldeten Beobachtungen.

Die Arbeitsgruppe entschloss sich dazu, jene Artengruppen bei der Umfrage nicht zu berücksichtigen, die deutlich unterhalb der 10-Prozent-Marke lagen.

Hinsichtlich der Insekten hielt die Arbeitsgruppe eine weitere Aufschlüsselung für sinnvoll, weshalb analysiert wurde, aus welchen Gruppen innerhalb dieser Klasse die meisten Beobachtungen auf naturgucker.de gemeldet worden waren. Hierbei lagen die Schmetterlinge mit etwas mehr als 60 % an allen Insektenbeobachtungen weit vorn, gefolgt von den Käfern und Libellen mit jeweils rund 10 %. Stellvertretend für die sonstigen Insekten, deren Meldungen zusammengenommen circa 20 % an allen Insektenbeobachtungen ausmachten, wurden fünf Arten ausgewählt.

Die verbleibende 36. Artfrage wurde einem Vertreter der Artengruppe der Spinnentiere vorbehalten. Indem eine Spinnenart berücksichtigt wurde, wollte die Studienarbeitsgruppe prüfen, ob die Antwortenden zwischen Spinnen und Insekten unterscheiden konnten.

Innerhalb der Sechserblöcke wurden jeweils zwei Arten in drei Schweregrad-Kategorien ausgewählt, die die arten|pisa-Arbeitsgruppe basierend auf ihren Erfahrungen mit an sie herangetragenen Fragen rund um die Natur als einfach, mittel und schwierig einstufte. Hierbei wurde die Klassifizierung u. a. basierend darauf vorgenommen, wie häufig oder selten in der Vergangenheit Bestimmungshilfe-Anfragen zu den jeweiligen Arten an den NABU und an naturgucker.de gerichtet worden waren. Zudem wurden ausschließlich Arten berücksichtigt, die weitestgehend flächendeckend in Deutschland angetroffen werden können, um eine Chancengleichheit zu gewährleisten. Eine Übersicht der Arten aus der Umfrage inklusive der Einteilung in die drei Schwierigkeitsklassen ist in Tab. A1 zu finden (s. Online-Supplement unter www.nul-online.de ,Webcode 2231 ).

2.4 Bewertung

Bei der arten|pisa-Umfrage ging es darum, Artenwissen zu überprüfen, wobei Abstufungen hinsichtlich der „Qualität“ des Wissens zugelassen wurden. Bei den Artfragen waren jeweils maximal 10 Punkte erreichbar, diese wurden für vollständig richtige Antworten vergeben. Wurde eine gänzlich falsche Antwort genannt, wurde diese entsprechend mit 0 Punkten bewertet. Dazwischen gab es Abstufungen, da auch „Teilwissen“ als Wissen anzusehen ist.

Um dieses Teilwissen überhaupt erfassen zu können, wurden die Ergebnisse nicht wie in vielen anderen Studien üblich nach dem Prinzip „richtig“ oder „falsch“ bewertet. Wäre die Studienarbeitsgruppe so vorgegangen, würden die in Tab. 2 genannten Durchschnittsnoten der einzelnen Zielgruppen fast alle um eine Schulnote schlechter ausfallen.

Dabei waren die in der Studie verwendeten Bewertungsabstufungen:

- 10 Punkte

- 7 Punkte

- 5 Punkte

- 3 Punkte

- 0 Punkte

Es wurden allerdings nicht bei allen Artfragen sämtliche Abstufungen berücksichtigt, da dies in manchen Fällen nicht sinnvoll gewesen wäre. Eine Übersicht des verwendeten Bewertungsschlüssels bietet Tab. A2 im Online-Supplement unter www.nul-online.de ,Webcode 2231 .

Ein Beispiel: In der Umfrage wurde ein Foto eines Siebenpunkt-Marienkäfers ( Coccinella septempunctata ) gezeigt. Wer ihn auf Artebene benennen konnte, erhielt die volle Punktzahl. Lautete die Antwort hingegen nur Marienkäfer, war sie einerseits zwar nicht gänzlich falsch, doch andererseits ebenso wenig vollständig korrekt, da nach der Art gefragt worden war und nicht nach der Familie. Dennoch ist in diesem Fall ein Marienkäfer als solcher erkannt worden, was bei der Bewertung mit 7 Punkten honoriert wurde. Die Nennung von auf Fotos nicht unterscheidbaren Verwechslungsarten wurde wie die korrekte Lösung bewertet.

Wurden sämtliche Artfragen vollständig richtig beantwortet, war es möglich, 360 Punkte zu erzielen; im Fall von 36 falsch beantworteten Fragen wären entsprechend 0 Punkte vergeben worden. Basierend auf dem gestaffelten Bewertungsschema wurde für alle Teilnehmenden der individuelle Punktestand ermittelt und für weitere Analysen verwendet. Darüber hinaus wurden die individuellen Punktestände in Schulnoten von 1+ bis 6 umgerechnet (vgl. Tab. A3).

3 Ergebnisse der Teilnehmer

Die arten|pisa-Umfrage generierte 8033 Einsendungen, die zu unterschiedlichen Anteilen auf die sieben Zielgruppen zurückgingen. Der Großteil der Einsendungen stammte aus der NABU-Facebook-Zielgruppe, aus ihr trafen 2578 Einsendungen (32,1 %) ein. Ferner lieferten die Dauermelder von naturgucker.de mit 2096 Einsendungen (26,1 %) einen großen Teil der Daten, s. Abb. 2.

Vollständig auswertbar hinsichtlich der Artfragen waren 7888 Einsendungen, das entspricht 98 % aller Rückmeldungen. In Bezug auf weitere Details wie z. B. die Altersgruppe oder die Meldetätigkeit von Naturbeobachtungen waren jeweils einige dieser Rückläufe nicht auswertbar.

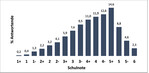

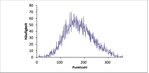

Die höchstmögliche Punktzahl von 360 Punkten wurde von drei Antwortenden erreicht, die niedrigste erzielte Punktzahl betrug 6 und sie wurde einmal erzielt. Der gewichtete Durchschnitts-Punktestand über alle Antwortenden aus allen Zielgruppen beträgt 177 von 360. In einer Schulnote ausgedrückt ist dies eine 4 mit deutlicher Nähe zur 4+, die bei 179 Punkten beginnt. Die am häufigsten erzielte Schulnote ist die 5+, sie wurde von 1148 Personen und somit von 14,6 % der Antwortenden erreicht (s. Abb. 3). Am häufigsten wurden 145 Punkte (4–) erreicht, dies war bei 70 Antwortenden der Fall, vergl. Abb. 4.

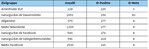

Bei der Betrachtung der sieben Zielgruppen und ihrer durchschnittlichen Ergebnisse zeigt sich, dass die Antwortenden aus der Gruppe „ArtenFinder RLP” mit der Schulnote 3 und durchschnittlich 220 Punkten vorn liegen. Jedoch ist die Anzahl der Teilnehmenden aus dieser Zielgruppe mit n = 228 zu klein, um das gewünschte Konfidenzniveau von mindestens 95 % zu erreichen (vgl.SurveyMonkey o. J. und s. o.). Dies gilt insbesondere deshalb, weil die ArtenFinder-Population für sich betrachtet nur zwischen 1000 und 10 000 groß ist und hier nicht einmal das Minimum von n = 278 Teilnehmern erreicht wurde. Auf dem nächsten Platz liegen die Dauermelder von naturgucker.de mit einer Durchschnittsnote von 4+ (196 Punkte), die knapp an der Grenze zu 3– (198 Punkte) liegt. Für die fünf weiteren Zielgruppen ergab sich jeweils die Durchschnittsnote 4 mit unterschiedlichen Punktzahlen, s. Tab. 3.

Ferner wurde mittels der Angaben zu den begleitenden Fragen die durchschnittliche Noten- und Punkteverteilung innerhalb von fünf Altersgruppen analysiert, s. Tab. 2. Hierbei beträgt die Anzahl derjenigen Teilnehmenden, die auswertbare Antworten übermittelten, n = 7843. Es sei ferner angemerkt, dass die Antwortenden aus den verschiedenen Altersgruppen aus sämtlichen Zielgruppen stammten.

Es zeigte sich, dass die durchschnittlichen Noten und Punkte mit steigendem Alter der Antwortenden besser bzw. höher ausfallen. Die Gruppe der Unter-20-Jährigen brachte es durchschnittlich auf 155 Punkte, was einer 4– entspricht. Am anderen Ende der Skala liegen die Antwortenden, die älter als 75 Jahre sind. Ihr Punktedurchschnitt lag bei 187 und somit bei der Schulnote 4+. Diese Note haben jedoch auch zwei weitere Altersgruppen erreicht: die Antwortenden von 41 bis 65 Jahre sowie die von 66 bis 75 Jahre.

Die Anzahl der Antwortenden, die jünger als 20 Jahre bzw. älter als 75 Jahre waren, war jeweils gering (198 beziehungsweise 176 Antwortende). Damit sind diese beiden Stichproben zu klein, um statistisch relevante Ergebnisse zu liefern.

Als Betreiber einer Online-Meldeplattform für Naturbeobachtungen war es dem Team von naturgucker.de wichtig, die durchschnittlichen Punktzahlen und Noten der Antwortenden vor dem Hintergrund der Fragestellung zu analysieren, wie diese das Melden von Beobachtungen handhaben. Die Anzahl derer, die diese Angabe neben den voll auswertbaren Artfragen übermittelten, betrug n = 7798. Jene Antwortenden, die angaben, ihre Beobachtungen regelmäßig zu melden, erreichten durchschnittlich 235 Punkte (3+), wohingegen diejenigen, die ihre Beobachtungen eigenen Angaben zufolge nicht melden, lediglich eine Durchschnittspunktzahl von 157 erzielten konnten (4–), s. Tab. A4 im Online-Supplement unter www.nul-online.de ,Webcode 2231 . Diese Zusammenhänge sind reine Korrelationen, die keinen Rückschluss auf die Ursachen zulassen.

Analysierbare Angaben zu ihrem Geschlecht in Kombination mit auswertbaren Artfragen sandten 7841 Personen ein. Der Anteil weiblicher Antwortender dominiert mit 63,4 %. Am höchsten war er mit 74,4 % in der Zielgruppe NABU-Facebook, am niedrigsten bei ArtenFinder RLP mit 37,3 %. Aus der Zielgruppe der Dauermelder von naturgucker.de kamen die Antworten zu 49,9 % von Frauen und zu 49,7 % von Männern. Der prozentuale Anteil all jener Antwortenden, die sich einem dritten Geschlecht zuordneten, war bei der arten|pisa-Befragung äußerst gering (rund 0,5 %).

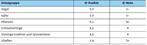

4 Ergebnisse der berücksichtigten Arten

Durchschnittlich 5,9 von 10 möglichen Punkten wurden pro Vogelfrage erzielt und somit die Schulnote 3–. Die beste Platzierung unter den Artengruppen teilen sich die Vögel mit den Käfern, s. Tab. 4. Die Schulnoten ergaben sich hierbei gemäß dem Schlüssel aus Tab. A5 (im Online-Supplement unter www.nul-online.de ,Webcode 2231 ). Anders ausgedrückt: Bei der Beantwortung von Fragen aus den Artengruppen Vögel und Käfer erzielten die Teilnehmer durchschnittlich circa 60 % der möglichen Punkte.

Dass der durchschnittliche Punktewert der Antworten bei den Fragen aus der populären Artengruppe der Vögel nicht höher liegt, mag nun verwundern. Der Grund dafür ist, dass bei einer der sechs Fragen rund 95 % der Antwortenden eine falsche Antwort gaben. Dies war beim juvenilen Rotkehlchen der Fall, das auf dem Artenbild in einer waagrechten Haltung mit vorgestrecktem Kopf und aufgerichtetem Schwanz zu sehen war, s. Abb. 5. Rund drei Viertel der Antwortenden (74 %) hielten das Tier für einen Zaunkönig, auch andere falsche Antworten wie z. B. Amsel oder Haussperling wurden gegeben.

Abgesehen davon, dass das juvenile Rotkehlchen den durchschnittlichen Punktewert der Antworten zu den Vogelfragen deutlich senkte, sind immerhin zwei Vogelarten in der „Top 5”, was die Erkennungsrate angeht. Das juvenile Rotkehlchen bildet in der Gesamtrangliste das Schlusslicht, s. Tab. A6 im Online-Supplement unter www.nul-online.de ,Webcode 2231 .

Für die Fragen aus der Artengruppe der Pflanzen ist das Ergebnis etwas schlechter als bei den Käfern und Vögeln. Es wurde jeweils im Durchschnitt nur die Hälfte der möglichen Punktzahl erreicht (5,1 Punkte, was einer 4+ entspricht). Gleichauf ist der durchschnittliche Punktestand für die Antworten aus den Artengruppen Schmetterlinge und Sonstige Insekten & Spinnentiere mit jeweils 4,6 Punkten im Durchschnitt, in Schulnoten ausgedrückt entspricht dies einer 4.

Auf naturgucker.de stellen die Libellen die zweithäufigste beobachtete Artengruppe innerhalb der Klasse der Insekten dar. Die Qualität der Libellen-Beobachtungsdaten lässt es zu, aus Eckdaten wie Beobachtungshäufigkeit und -orten eine belastbare Einstufung abzuleiten, die mit den Rote-Liste-Stati korrespondiert (Ott2017). Dies untermauert, dass Libellen von vielen naturgucker.de-Meldern nicht nur beobachtet, sondern überdies auf Artebene richtig erkannt werden.

Entsprechend erstaunlich waren deshalb die Ergebnisse aus dieser Artengruppe. Verglichen mit den Vertretern der anderen Gruppen wurden die Libellen erheblich seltener richtig erkannt, sie landeten innerhalb der Artengruppen-Rangliste auf dem letzten Platz mit durchschnittlich 3,4 erreichten Punkten (5+).

Es scheint bei einer ganzen Reihe der Antwortenden eine gewisse Aversion gegen die Libellenfragen gegeben zu haben. In hohem Maße wurde in den Antwortfeldern oftmals kritisiert, dass „schon wieder“ Libellen abgefragt wurden. Bei keiner anderen Artengruppe war dies in den entsprechenden Antwortfeldern der Fall. Dies legt die Annahme nahe, dass hier hinsichtlich der Artenkenntnisse ein „wunder Punkt“ berührt wurde.

5 Rückschlüsse auf das Expertentum

Die große Datenmenge, die arten|pisa lieferte, lässt neben den zuvor beschriebenen Auswertungen auch einen gesonderten Blick auf bestimmte Aspekte des Expertentums zu. Dabei belegen die Ergebnisse, dass Experten beim Erkennen von Arten gegenüber Laien nicht grundsätzlich überlegen sind, wie auchAustenet al. (2016) nachwiesen. Sie ließen Fachleute, interessierte Naturbeobachter und Laien Bildpaare, die Hummeln zeigten, daraufhin bewerten, ob beide Bilder dieselbe oder unterschiedliche Arten zeigen. Laien und Fachleute lagen hinsichtlich ihrer Trefferquote gleichauf. Mithin konnte das Ergebnis von Austen et al. durch arten|pisa bestätigt werden: Auch Kenner irren sich je nach Situation kräftig. Wissen und Erfahrung führen nicht zwangsläufig in jedem Fall zu besseren Erkennungsergebnissen.

Um dies noch einmal anhand des schwierigen Rotkehlchen-Fotos zu verdeutlichen: Insgesamt waren von allen Antwortenden 5161 (65 %) davon überzeugt, auf dem Bild einen Zaunkönig zu erkennen. Noch interessanter wird es allerdings, wenn man nur die Antworten all derer betrachtet, die die Vogelarten 1 bis 5 richtig erkannten. Dies gelang von allen Antwortenden immerhin 1135 (14 %). Sie benannten neben einfachen Arten sogar Sperber und weibliche Mönchsgrasmücke korrekt. Von diesen Kennern gaben jedoch nur 240 (21 %) bei dem Bild des juvenilen Rotkehlchens die richtige Antwort, 895 (79 %) lagen falsch. Von letzteren wiederum gaben 769 (89 % = 70 % aller Falschantwortenden) die falsche Antwort Zaunkönig. Landen von allen Nutzern fast zwei Drittel (65 %) falsch beim Zaunkönig, sind es in der Gruppe derer, die zuvor immerhin alle anderen Vogelarten richtig benannt hatten, mit 70 % sogar noch etwas mehr.

Betrachtet man die Gesamtsituation, drängt sich eine erste wahrscheinliche Ursache auf: Autovervollständigung auf Basis des subjektiv Bekannten in Verbindung mit dem Bestätigungsfehler. Bei flüchtiger Betrachtung scheint das Bild einen Zaunkönig zu zeigen – steil aufgerichteter Schwanz, waagrecht vorgestreckter Kopf. Die braune Grundfärbung und die hellen Flecken im Gefieder sprechen ebenfalls nicht dagegen. Erfahrene Ornithologen würden bei einer solchen verbalen Beschreibung wohl auch als erstes auf einen Zaunkönig tippen. Entsprechend produziert unser Denksystem 1 eine schnelle Antwort zu diesen offensichtlichen Kennzeichen, nämlich Zaunkönig (vgl.Munzingeret al. 2017).

Erst ein zweiter Blick würde Zweifel aufkommen lassen, denn die Proportionen stimmen nicht. Der Schwanz ist zu lang, der Körper und der Schnabel sind zu kräftig, die gelbliche Fleckung passt ebenso nicht wirklich zu einem Zaunkönig. Doch bei großer empfundener Sicherheit beim ersten Erkennen erfolgt bei vielen Beobachtern kein zweiter Blick mehr, das energieaufwendige Denksystem 2 wird schlicht nicht bemüht (Kahneman2012). Verstärkende Ursache dafür ist oft die Selbstüberschätzung.

6 Fazit und Ausblick

Die arten|pisa-Studie hat viele Informationen geliefert, vermag aber nicht alle Antworten auf die komplexen Fragen rund um das Thema Artenwissen zu geben. Wäre sie ganz streng wissenschaftlich durchgeführt worden, hätte die Beantwortung der Fragen unter Aufsicht stattfinden müssen und es hätten Testfragen eingestreut werden müssen, um die Konsistenz der Antworten zu überprüfen. Damit wäre die Teilnahme an der Umfrage aber mit einem ungleich höheren Aufwand verbunden gewesen, der sicherlich die Bereitschaft der Teilnehmenden, die Fragen zu beantworten, und damit die Zahl der Teilnehmer drastisch gesenkt hätte, was einen deutlich negativen Einfluss auf die statistische Tragfähigkeit der Ergebnisse gehabt hätte. Aus Sicht der Arbeitsgruppe stellt die arten|pisa-Umfrage das Unterfangen dar, eine erste Datenbasis für den Bereich Basis-Artenwissen zu erlangen, in dem es bislang wenig Konkretes gab. Weil aus vergangenen Zeiten vergleichbare Daten fehlen, können die Ergebnisse demnach mit nichts Vergleichbarem in Relation gesetzt werden. Erst weitere vergleichbare Untersuchungen werden Aussagen über die Entwicklung des Arten-Basiswissens in der Bevölkerung wahrscheinlich ermöglichen.

Außerdem wurde die Umfrage in naturinteressierten Zielgruppen durchgeführt, woraus sich begründet, dass die Resultate nichts über die breite Durchschnittsbevölkerung aussagen. Dennoch hält es die Studienarbeitsgruppe für legitim, den folgenden Schluss zu ziehen: Hinsichtlich des Artenwissens ist bei der Mehrheit der Teilnehmenden noch jede Menge Luft nach oben. Darüber hinaus erachtet es die Arbeitsgruppe als wichtig, dass jeder, der sich im Bereich Naturbeobachtungen engagiert, die typischen Fallstricke aus dem Bereich der Wahrnehmungsverzerrungen kennen sollte, die bei der Arterkennung auf Laien wie auf Experten gleichermaßen einen Einfluss haben.

Um den Sachverhalt intensiver zu klären, beabsichtigt die Studienarbeitsgruppe, entweder 2019 oder 2020 eine weitere arten|pisa-Umfrage durchzuführen, dann mit breiterer Streuung in der Bevölkerung.

Literatur

Austen, G. E.,Bindemann, M.,Griffiths, R. A.,Roberts, D. L. (2016): Species identification by experts and non-experts: comparing images from field guides. Scientific Reports. doi:10.1038/srep33634, (zuletzt abgerufen am 13.08.2018).

Dachs,C.,Ammer,U.,Vogel,R. (2010): Studie über das Waldwissen von bayerischen Schülern der 3. Jahrgangsstufe – ein Forschungsprojekt der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Bayern e.V. München.

Janis, I. L.(1972): Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes. Houghton Mifflin Company, Boston.

Kahneman, D. (2012): Schnelles Denken, langsames Denken. Random House, München.

Kruger, J.,Dunning,D. (1999): Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incopentence Lead to Inflated Self-Assements. Journal of Personality and Social Psychology, Bd. 77 (6), 1121–1134.

Munzinger, S.,Ott, J.,Schulemann-Maier, G.,Strub, O. (2017a): Citizen-Science-Beobachtungsdaten, Teil 1: Eigenschaften und Fehlerquellen. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (1), 5–10.

–,Ott, J.,Schulemann-Maier, G.,Strub, O. (2017b): Citizen-Science-Beobachtungsdaten. Teil 2: Theorie der Plausibilisierung. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (7), 229–235.

Ott,J. (2017): Aussagekraft von Datenkennwerten aus Citizen-Science-Beobachtungsdaten - Ableitung Roter Listen am Beispiel der Libellen, Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (10), 325–333.

SurveyMonkey (ohne Jahr): Stichprobengröße für Ihre Umfrage, https://www.surveymonkey.de/mp/sample-size/ (zuletzt abgerufen am 05.09. 2018).

Zahner,V.,Blaschke,S.,Fehr,P.,Herlein,St.,Krause,K.,Lang,B.,Schwab,C. (2007): Vogelarten-Kenntnis von Schülern in Bayern. Vogelwelt 128, 203–214.

Fazit für die Praxis

Kontakt

Gaby Schulemann-Maier ist Leiterin Kommunikation bei naturgucker.de. Interessiert sich besonders für Vögel und Insekten und ist seit März 2008 Mitglied der Community. Hat seitdem weit über 46 000 Beobachtungen aus allen Artengruppen und rund 11 000 Fotos zusammengetragen. Schätzt es, bei Exkursionen das Zusammenspiel verschiedener Arten in Gebieten zu erkunden.

g.schulemann-maier@naturgucker.de

Stefan Munzinger ist seit über 40 Jahren in Sachen Naturbeobachtungen unterwegs, viel auch als naturkundlicher Reiseleiter im Mittelmeergebiet. Hat ein breites naturkundliches Interesse, besondere Präferenzen sind Pflanzen (vor allem Systematik und Taxonomie der Gattung Ophrys) und die Vögel. Initiator von naturgucker.de und Vorstand der gemeinnützigen Genossenschaft, die das Projekt trägt.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.