Altgrasstreifen fördern Heuschrecken in Ökowiesen

Abstracts

Um die negativen Auswirkungen der maschinellen Mahd auf viele typische Tierarten der Wiesen zu vermindern, wird in der Schweiz für die Bewirtschaftung von extensiv genutzten Ökowiesen zunehmend das Stehenlassen von Altgrasstreifen empfohlen. Wir untersuchten die kurzfristigen Auswirkungen von Altgrasstreifen in extensiv genutzten Wiesen auf Heuschrecken, eine Tiergruppe, aus welcher häufig Ziel- und Leitarten in Vernetzungsprojekten gewählt werden. Die Resultate ergaben nach der Mahd durchschnittlich bis zu zehnmal mehr Heuschrecken pro Flächeneinheit im Altgrasstreifen als im vergleichbaren gemähten Bereich und über dreimal mehr als in der Wiese vor der Mahd. Im Altgras wurden signifikant mehr Arten vorgefunden. Der Altgrasstreifen wurde außerdem von allen erfassten Arten genutzt, es konnte keine Art festgestellt werden, welche häufiger im gemähten Bereich gefunden wurde. Mit Altgrasstreifen im Umfang von 5 bis 10 % der gemähten Fläche kann damit, in Übereinstimmung mit Untersuchungen zu anderen Tiergruppen, die Lebensraumqualität von Ökowiesen für Kleintiere wirkungsvoll verbessert werden.

Unmown Grassland Stripes Fostering Grasshoppers in Extensively Managed Meadows – Possibility to structurally improve mown meadows

The study investigated the negative influence of unmown stripes on grasshoppers in extensively managed meadows which is the most widespread type of ecological compensation areas in Switzerland.

In the unmown stripes compared to the mown areas ten times more individuals per area and significantly more species of grasshoppers were found after mowing. Additionally, no species was found more often in the mown area than in the unmown stripes.

These findings allow the conclusion that unmown stripes covering between 5 and 10 % of the mown area are a suitable measure to compensate for the negative effects of modern mowing techniques on arthropods in species rich meadow habitat types.

- Veröffentlicht am

1 Das Dilemma der Wiesenmahd

Die Wiesen und Weiden beherbergen die größte Biodiversität der Schweiz – sowohl insgesamt wie pro Flächeneinheit (Lachat et al. 2010). Auf wenigen Quadratmetern können über 60 bis 80 Pflanzenarten wachsen und pro Pflanzenart rechnet man mit rund zehn Tierarten. Diese enorme Vielfalt der wenig intensiv und vor allem der extensiv genutzten Wiesen ist eng mit ihrer Bewirtschaftung verknüpft. Ohne regelmäßige Nutzung nimmt die Pflanzenartenzahl infolge Verbrachungserscheinungen und oft anschließendem Verbuschen rasch ab (Schreiber et al. 2009, Stöcklin et al. 2007).

Andererseits stellt die Mahd einen einschneidenden Eingriff in den Lebensraum der Wiese dar, der vor allem für die Fauna in vielerlei Hinsicht stark negative Wirkungen hat. Der Hauptlebensraum vieler Kleintierarten, welche die Vegetationsschicht mit ihrem Struktur- und Nahrungsangebot, mit ihrer Schutzwirkung und den mikroklimatischen Unterschieden nutzen, geht schlagartig verloren (Bosshard et al. 1988). Wo vorher in Bodennähe noch viel Schatten und ein eher feuchtes Mikroklima vorhanden waren, kommt nach der Mahd die Energie der Sonne fast ungebremst zur Entfaltung und sorgt für völlig veränderte, trockene Bedingungen. Mit dem Verlust der Biomasse und des Blütenangebots verschwindet vorübergehend ein Großteil der Nahrungsgrundlage der Fauna – je nach Mobilität der Tiere und der Umgebung für viele Tierarten mit einschneidenden Folgen.

Arten, welche sich zum Zeitpunkt der Mahd in einem immobilen Stadium in der Vegetationsschicht aufhalten, z.B. im Puppen- oder Eistadium, werden regelmäßig zusammen mit dem Mähgut abgeführt. Spinnen können ihre Netze nicht mehr befestigen und nicht flugfähige Kleintiere sind, sofern sie die Mahd überleben, in der kurzgeschnittenen Wiese ihren Räubern während Wochen schutzlos ausgeliefert (vgl. Heydemann 1956, Ost 1979, Sänger 1977).

Die geschilderten Effekte haben sich mit der mechanischen Intensivierung der Landwirtschaft und den zunehmenden Schlaggrößen massiv verstärkt. Da immer größere Flächen zur selben Zeit geschnitten werden, fallen Ausweichmöglichkeiten, die bei der traditionell kleinräumigen Bewirtschaftung ehemals überall bestanden, heute meist weg. Durch die Einführung eines einheitlichen ersten Schnitttermins von Ökowiesen in der Schweiz – in den Tieflagen ab dem 15. Juni – wurde diese Problematik noch weiter akzentuiert.

2 Optimierung der Ökowiesen-Bewirtschaftung

Unter der Bezeichnung „Rotationsbrache“ wurde in den 1980er-Jahren ein Ausweg aus dem Dilemma der Wiesenmahd gesucht, damals spezifisch für die Situation von Streuwiesen, die im Zentrum der damaligen Naturschutzbemühungen in der Schweiz standen. Die Idee bestand darin, in jährlich wandernden ungemähten (brachen) Streifen Rückzugsräume für die Fauna zu schaffen (Andres et al. 1987, Bosshard et al. 1988). Über mehrere Jahre durchgeführte Untersuchungen zeigten, dass die Brachestreifen die Diversität der Wirbellosenfauna positiv beeinflusste, die Pflanzenartenzusammensetzung durch Verbrachungserscheinungen allerdings eher negativ. Kamen die Streifen jedoch nur alle vier bis sechs Jahre an dieselbe Stelle zu liegen, konnte sich die Vegetation wieder vollständig regenerieren. Aus diesem Grund hat sich das Vorgehen etabliert, die Altgrasstreifen nicht länger als ein Jahr bestehen zu lassen, um Schäden an der teilweise sehr empfindlichen Vegetation zu vermeiden (vgl. Bosshard et al. 2007). So ließen sich die Vorteile von Mahd und Brache miteinander kombinieren. Spätere Untersuchungen belegten, dass nicht nur Tiere, sondern auch spät blühende, oft besonders gefährdete Pflanzenarten wie der Lungen-Enzian, von der temporären Brache profitierten, indem sie so zur Samenreife gelangen konnten, was bei einer ganzflächigen Mahd nicht möglich war (Hänni & Wals 2007).

Mehrere Kantone führten seit den 1990er-Jahren die „Riedrotationsbrache“ beispielsweise im Rahmen von Schutzverordnungen als reguläres Mahdregime ein. Erst später ist das Prinzip generell für den ökologischen Ausgleich im Grünland aufgegriffen worden, d.h. die Optimierung der Nutzung der Ökowiesen auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche ( http://www.blw.admin.ch/themen/00006/00050/index.html?lang=de ).

Das Pilotprojekt AgriKuuL im Zürcher Oberland hat es unter der Bezeichnung Streifenmahd erstmals in größerem Umfang auf Landwirtschaftsbetrieben auf seine Praxistauglichkeit hin geprüft, weiterentwickelt und im Rahmen einiger Diplom- und Semesterarbeiten in ihren Auswirkungen auf die Fauna sowie im Hinblick auf die Akzeptanz der Landwirte untersucht (vgl. Jordi et al. 2007). Die Resultate flossen, zusammen mit weiteren Untersuchungen, in verschiedene Merkblätter ein (Bosshard et al. 2007, Gigon et al. 2010) und seit einigen Jahren finden Altgrasstreifen regelmäßig Anwendung in ökologischen Vernetzungsprojekten für die Landwirtschaft als Maßnahme zur gezielten Förderung bestimmter Ziel- und Leitarten.

3 Untersuchungsgebiet und Vorgehen

Die hier dargestellten Resultate entstanden in einer Diplomarbeit an der Hochschule Wädenswil/ZHAW Wädenswil im Rahmen der AgriKuuL-Versuche, die auf fünf Pilotbetrieben im Zürcher Tössbergland seit 2004 durchgeführt wurden. Ziel der Untersuchung war es, die Wirkung von Altgrasstreifen in Extensivwiesen während und nach der Mahd auf Heuschrecken zu untersuchen. Heuschrecken gelten einerseits als gute Indikatoren für die Beurteilung des Umweltzustandes und der kleinräumigen Struktur von Wiesenökosystemen (Ingrisch & Köhler 1998). Zudem werden Heuschrecken oft als Ziel- respektive Leitarten in Vernetzungsprojekten gewählt. Die untersuchten Ökowiesen – vier Fromentalwiesen und drei Halbtrockenrasen (s. Tab. 1) – lagen zwischen 760 und 1 020 m ü.M.

Um die Effekte der Altgrasstreifen auf Heuschrecken ohne störende Rand- und Geländeeinflüsse zu erfassen, wurde zusammen mit den Bewirtschaftern die Lage der Altgrasstreifen (5 x 20 m) bereits im Frühjahr festgelegt. Um zu gewährleisten, dass der Altgrasstreifen bezüglich Exposition, Neigung, Größe und Vegetation (Struktur und Artenzusammensetzung) mit der Kontrollfläche vergleichbar war, wurden die Kontrollflächen 5 m neben den Altgrasstreifen angelegt. Insgesamt wurden so neun von der Mahd ausgenommene Streifen von 5 x 20 m in neun Ökowiesen markiert.

Auf allen so definierten Flächen (Kontrolltransekte und zukünftige Altgrasstreifen) wurde ein bis zwei Tage vor der Mahd sowie ein bis drei Tage nach dem Abführen des Heus eine Erfassung der vorkommenden Heuschrecken vorgenommen. Dazu wurde der Transekt in der Mitte in Längsrichtung einmal durchschritten und mit regelmäßigen Kescherschlägen (ein Schlag pro Schritt) abgekeschert. Der Inhalt des Keschers wurde am Ende der Kescherstrecke analysiert und alle adulten Heuschrecken auf die Art bestimmt und gezählt. Auf die Verwendung des Beifanges (Zikaden, Schwebfliegen usw.) wurde aus zeitlichen Gründen verzichtet. Um die Vergleichbarkeit der Erfassungen zu gewährleisten, wurden die Erfassungen zwischen 10 und 17 Uhr bei Temperaturen > 20°C sowie einer Windstärke von < 3 Beaufort durchgeführt.

4 Deutlich mehr Heuschrecken im Altgras

In den verschiedenen untersuchten Wiesen wurden insgesamt neun Heuschreckenarten festgestellt. Die Kurzflüglige Beißschrecke (Metrioptera brachyptera) ist in der Region selten und wird in der Roten Liste (Monnerat et al. 2007) als potenziell gefährdet eingestuft, bei den anderen Arten handelt es sich um relativ häufige Arten, die regelmäßig in Ökowiesen vorkommen. Der Gemeine Grashüpfer (Chorthippus parallelus) und der Bunte Grashüpfer (Omocestus viridulus) waren die häufigsten Arten, sie machten auf sechs von neun Wiesen zusammen jeweils über die Hälfte der Individuen aus.

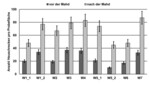

In den nicht gemähten Bereichen wurden nach der Mahd immer mindestens doppelt so viele Heuschrecken gefunden wie in demselben Bereich vor der Mahd (Abb. 1). In einem Altgrasstreifen wurden nach der Mahd sogar 4,5-mal mehr Heuschrecken gefunden als vor der Mahd. Im Gegensatz dazu waren nach der Mahd in den gemähten Bereichen nur noch sehr wenige Individuen vorhanden und damit ein Bruchteil von der Individuendichte vor der Mahd.

Der Vergleich des gemähten Teils mit dem Altgrasstreifen nach der Mahd ergab in allen untersuchten Altgrasstreifen eine um ein Mehrfaches höhere Individuendichte als in den vergleichbaren gemähten Bereichen (Abb. 2). Im Durchschnitt war die Heuschreckendichte im Altgrasstreifen nach der Mahd rund zehnmal so groß wie außerhalb der Streifen und fast dreimal so hoch wie im Durchschnitt der Wiese vor der Mahd (Abb. 3). Mit durchschnittlich 4,7 Arten pro Altgrasstreifen war auch die Artenzahl nach der Mahd signifikant größer (Mann-Whitney, p < 0,05) als diejenige des gemähten Bereichs, welcher im Durchschnitt 3,6 Arten aufwies.

Bei diesen Resultaten ist zu berücksichtigen, dass die Keschermethode bei der Erfassung im Altgras im Vergleich mit dem gemähten Bereich tendenziell zu tiefe Werte liefert, da das hohe Gras das Keschern erschwert, während im gemähten Bereich von einer nahezu vollständigen Erfassung ausgegangen werden kann.

5 Unterschiedliches Verhalten der Arten

Sämtliche erfassten Arten wurden nach der Mahd in allen untersuchten Altgrasstreifen in größerer Anzahl aufgefunden als in den gemähten Bereichen. Diese Beobachtung lässt die Schlussfolgerung zu, dass sämtliche in den Wiesen vorkommenden Arten von der Streifenmahd profitierten. Allerdings gab es hinsichtlich des Ausmaßes signifikante Unterschiede zwischen den Arten.

In Tab. 2 sind die prozentualen Veränderungen am Gesamtfang der einzelnen Arten dargestellt. Beim Nachtigall-Grashüpfer (Chorthippus biguttulus) wurde auf beiden Wiesen, auf welchen die Art nachgewiesen wurde, eine Abnahme des Anteils am gesamten Fang festgestellt. Die Altgrasstreifen könnten für diese wärmeliebende Art (Bauer et al. 2006) einen nicht optimalen Lebensraum darstellen. Trotzdem wies auch diese Art deutlich höhere Individuenzahlen im Altgrasstreifen auf als im gemähten Bereich. Auch der Vergleich der Individuenzahl vor und nach der Mahd zeigte, dass sich im Altgrasstreifen mehr Individuen aufhielten als in demselben Bereich vor der Mahd.

Für die Rote Keulenschrecke (Gomphocerippus rufus) wurde in fünf von sechs Fällen ebenfalls ein Rückgang des Anteils am Gesamtfang festgestellt. Dies überrascht, da es sich um eine strukturliebende Art handelt, welche häufig im Brachland vorkommt (Bauer et al. 2006).

Ein Vergleich der Veränderung der beiden häufigsten Arten (Bunter und Gemeiner Grashüpfer), welche beide sehr ähnliche Lebensraumansprüche haben, zeigt große Unterschiede. Viele weitere Faktoren wie Exposition, Struktur, Wasserhaushalt der Wiese und Mikroklima dürften eine wichtige Rolle spielen, inwieweit die Lebensraumbedingungen im Altgrasstreifen den Bedürfnissen einer Art entsprechen. Unabhängig davon nutzen aber alle Arten den Streifen als Rückzugsraum nach der Mahd.

6 Vielfältige positive Wirkungen der Altgrasstreifen

Nebst den Effekten unmittelbar nach der Mahd können Altgrasstreifen auch in den übrigen Entwicklungsphasen der Wiese eine wichtige Rolle spielen, so beispielsweise für die Überwinterung der Heuschrecken. Von den erfassten Arten legen die Kleine Goldschrecke (Euthystira brachyptera; Abb. 4), Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeseli) und der Bunte Grashüpfer ihre Eier in Pflanzenstängel ab, welche durch die Mahd in der Regel entfernt werden (Bauer et al. 2006). Eine Diplomarbeit am Institut für Umweltwissenschaften der Uni Zürich (Overturf 2007) stellte im Rahmen derselben Versuche einen positiven Effekt der Altgrasstreifen auf die Überwinterung vieler weiterer Insektengruppen fest.

Direkt und indirekt dürften viele weitere Tiergruppen von den Altgrasstreifen profitieren. So konnte mithilfe von Altgrasstreifen das Nahrungsangebot für die gefährdete Zwergohreule signifikant verbessert werden (Sierro & Arletaz 2007). Für bodenbrütende Vogelarten, Reptilien, Amphibien und Feldhasen dürften die Streifen, ähnlich wie Buntbrachen und Säume auf Ackerland, wichtige Deckungs- und Schutzstrukturen bieten (vgl. Jenny 2000).

7 Fazit

Unsere Untersuchung zeigt die wichtige Rolle von Altgrasstreifen für Heuschrecken als temporärer Lebensraum während und nach der Mahd. Die Streifen wirkten sich positiv sowohl auf die Individuenzahl als auch auf die Artendiversität aus. Sämtliche erfassten Heuschreckenarten waren nach der Mahd um ein Vielfaches zahlreicher im Altgrasstreifen vorhanden als im gemähten Bereich, nutzten die Streifen also in hohem Umfang als Rückzugsraum nach der Mahd.

Die Altgrasstreifen haben aber nicht nur kurzzeitig eine wichtige Funktion für das Überleben der Heuschreckenpopulationen auf einer Wiese. Einige Heuschreckenarten sind für einen erfolgreichen Fortpflanzungszyklus auf stehen bleibendes Pflanzenmaterial über den Winter angewiesen, indem sie die Pflanzenstängel für die Eiablage nutzen (Ingrisch & Köhler 1998). Neben den Heuschrecken dürften viele weitere Arthropodengruppen von den Streifen profitieren, z.B. Laufkäfer, Spinnen, Tagfalter, Bienen und Kurzflügler. Aber auch für mobilere und größere Tierarten wie Vögel, Feldhase oder Reptilien können Altgrasstreifen wichtig sein, indem sie ihre Nahrungsgrundlage verbessern oder ihnen wichtige Deckungsstrukturen bereitstellen. Schließlich ermöglichen Altgrasstreifen spät blühenden Pflanzen zur Samenreife zu gelangen und zu versamen. Diese mittel- und langfristigen Wirkungen von Altgrasstreifen sind in oben erwähnten anderen Arbeiten erfasst worden.

Aufgrund der bisherigen praktischen Erfahrungen und der biologischen Untersuchungen wird ein Anteil von 5 bis 10 % an Altgrasstrukturen empfohlen. Um eine möglichst große Flächenwirksamkeit zu erreichen, ist die Streifenform (Maximalbreite 5 m) und eine gute Verteilung der Streifen wichtig (vgl. Abb. 5). Je nach Form und Größe des Wiesenschlages, nach Randstrukturen und eingesetzten Geräten ist die Lage der Streifen darüber hinaus flexibel an die individuelle Situation anzupassen. Das Erstellen einer groben Skizze nach jeder Mahd erleichtert es dem Bewirtschafter sicherzustellen, dass die Streifen frühestens nach drei oder vier Jahren wieder an dieselbe Stelle zu liegen kommen. Weitere praktische Gesichtspunkte sind in den Merkblättern von Bosshard et al. (2007) und Gigon et al. (2010) zusammengestellt. Richtig angewendet stellen Altgrasstreifen eine kostengünstige, einfache und effektive Methode zur Verbesserung des Lebensraums von Ökowiesen für Pflanzen und vor allem Tiere dar.

Literatur

Andres, F., Bosshard, A., Stromeyer, S., Wohlgemuth, T. (1987): Der Einfluss einer kurzzeitigen Brache in einem anthropogenen Kleinseggenried auf Aspekte von Boden, Mikroflora, Vegetation und Fauna. Unveröff. Dipl.-Arb. Geobot. Inst. ETH, 378 S.

Bauer, B., Ewald, K.-C., Freyer, C., Erhardt, A. (1997): Ökologischer Ausgleich und Biodiversität. Birkhäuser, Basel.

–, Roesti, C., Roesti, D. (2006): Die Heuschrecken der Schweiz. Haupt, Bern.

Boness M. (1953): Die Fauna der Wiesen unter besonderer Berücksichtigung der Mahd. Zeitschr. f. Morph. Ökol. Tiere 42, 225-277.

Bosshard, A., Andres, F., Stromeyer, S., Wohlgemuth, T. (1988): Wirkung einer kurzfristigen Brache auf das Ökosystem eines anthropogenen Kleinseggenriedes – Folgerungen für den Naturschutz. Ber. Geobot. Inst. ETH, 54, 181-220.

–, Stäheli, B., Koller, N. (2007): Ungemähte Streifen in Ökowiesen verbessern die Lebensbedingungen für Kleintiere. AGIRDEA Merkblatt, Lindau.

Gigon, A., Rocker, S., Walter, T. (2010): Praxisorientierte Empfehlungen für die Erhaltung der Insekten- und Pflanzenvielfalt mit Ried-Rotationsbrachen. ART-Ber. 721, Forschungsanstalt ART Reckenholz-Tänikon, 12 S.

Hänni, P., Walss, P. (2007): Einfluss der Ried-Rotationsbrache auf 16 naturschützerisch wichtige Pflanzenarten in neun Streuwiesen der Kantone Aargau, St. Gallen und Zürich. Unveröff. Dipl.-Arb. Institut für Integrative Biologie, ETH Zürich.

Heydemann, B. (1956): Die Biotopstruktur als Raumwiderstand und Raumfülle für die Tierwelt. Verh. Deutsch. Zool. Ges. Hamburg, 332-347.

Ingrisch, S., Köhler, G. (1998): Die Heuschrecken Mitteleuropas. Westarp Wissenschaften, Magdeburg.

Jenny, M. (2000): Die Auswirkung von Buntbrachen auf Brutvögel. In: Nentwig, W., Hrsg., Streifenförmige ökologische Ausgleichflächen in der Kulturlandschaft – Ackerkrautstreifen, Buntbrache, Feldränder, Verlag Agrarökologie, Bern.

Jordi, A., Bosshard, A., Schiess, C. (2007): AgriKuuL. Schlussbericht des Pilotprojektes mit sieben Bauernbetrieben im Zürcher Oberland 2001 – 2007. Gesamtmelioration Fischenthal Ost GMFO, Fonds Landschaft Schweiz FLS, Amt für Landschaft und Natur KantonZürich ALN.

Lachat, T., Pauli, D., Gonseth, Y. (2010): Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900. Haupt, Bern, 435 S.

Monnerat, C., Thorens, P., Walter, T., Gonseth, Y. (2007): Rote Liste der Heuschrecken der Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Bern und Zentrum für die Kartographie der Fauna, Neuenburg. Umwelt-Vollzug.

Oberdorfer, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 8. Aufl., Ulmer, Stuttgart.

Ost, G. (1979): Auswirkungen der Mahd auf die Artenmannigfaltigkeit (Diversität) eines Seggenriedes am Federsee. Veröff. Natursch. u. Landschaftspfl. Baden-Württ. 49/50, 407-439.

Overturf, A. (2007): Auswirkung der Streifenmahd in Ökowiesen auf die Überwinterung von Arthropoden. Institut für Umweltwissenschaften, Universität Zürich.

Sänger, K. (1977): Beziehungen der Heuschrecken zur Raumstruktur. Zool Jb. Syst. 104.

Schreiber, K.-F., Brauckmann, H.J., Broll, G., Krebs, S., Poschlod, P. (2009): Artenreiches Grünland in der Kulturlandschaft – 35 Jahre Offenhaltungsversuche Baden-Württemberg. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Hrsg., Naturschutz-Spectrum, Themen 97, 424 S.

Sierro, A., Arlettaz, R. (2007): Des bandes herbeuses pour les oiseaux et la petite faune en Valais. Fiche info. Station ornithologique suisse Sempach.

Stöcklin, J., Bosshard, A., Klaus, G., Rudmann-Maurer, K., Fischer, M. (2007): Landnutzung und biologische Vielfalt in den Alpen. Fakten, Perspektiven, Empfehlungen. Synthese NFP 48 Forschungsschwerpunkt II „Land- und Forstwirtschaft im alpinen Lebensraum“. vdf, Zürich.

Anschriften der Verfasser: Markus Müller, Kapuzinerhügel 1a, CH-5620 Bremgarten, E-Mail m.mueller79@gmx.ch ; Dr. Andreas Bosshard, Ö + L Ökologie und Landschaft GmbH, Litzibuch, CH-8966 Oberwil-Lieli, E-Mail ab@agraroekologie.ch.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.