Sternenparks als Maßnahme zu Unterstützung des Naturtourismus in den Großschutzgebieten

Originalarbeit

Abstracts

Grundeigenschaft umweltverantwortlicher Formen des Tourismus ist eine Minimierung der negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Einhaltung der ökologischen Tragfähigkeit. Eine von den bedeutenden Maßnahmen für die Unterstützung des Naturtourismus in den Großschutzgebieten bilden Sternenparks. Anhand der Fallstudie Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide (NSH) stellt der Beitrag ein Konzept der Astronomie-Tourismus-Entwicklung vor: Messungen der Nachthimmelshelligkeit, Auswahl von geeigneten Standorten für astronomische Beobachtungen, Beleuchtungsplan, dessen Hauptziel die Festlegung von Richlinien für die Außenbeleuchtung ist, und Implementierung von Maßnahmen zum Schutz des Nachthimmels bzw. zur Verringerung der Lichtverschmutzung im künftigen Sternenpark.

Durch eine geringe Bevölkerungsdichte und große zusammenhängende Waldgebiete weist das Gebiet des Naturparkes NSH nur eine geringe Lichtverschmutzung auf. Dies ist beim Schutz nachtaktiver Organismen von Bedeutung, andererseits kann dieser Umstand bei der Aktualisierung des Tourismus-Konzepts genutzt werden. Das vorgestellte Konzept der Naturtourismus-Entwicklung reagiert auf eine der sich am schnellsten verändernden Umweltfaktoren: die von der künstlichen Beleuchtung verursachte Abnahme in der Intensität der Himmelsdunkelheit.

“Dark Sky Parks” as measure to support nature tourism in large protection areas – Case study in the Nature Park “Nossentiner/Schwinzer Heide”

Some of the key characteristics of environmentally compatible tourism are the minimisation of negative impacts on the environment and the preservation of the ecological capacity. “Dark Sky Parks” are one of the important measures to support nature tourism in large protection areas. Using the example of the Nature Park “Nossentiner/Schwinzer Heide” the paper introduces a concept of ‘astrotourism’: measurements of the brightness (magnitude) of the nocturnal sky, selection of suitable sites for astronomic observations, development of a lighting plan which mainly aims to define rules and guidelines for the outdoor lighting, and measures to protect the nocturnal sky and reduce the light pollution in the future Dark Sky Park.

The region of the Nature Park Nossentiner/Schwinzer Heide is characterised by a minor light pollution, due to a low settlement density and its large, coherent forest areas. This fact contributes to the protection of nocturnal species and it can be used for the future tourism concept in the protection area. The presented concept to develop nature tourism shows a reaction on one of the fastest environmental changes: the decreasing intensity of natural darkness due to artificial light sources.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

1.1 Zielsetzung

Durch die geringe Bevölkerungsdichte (9 Einwohner pro km2) und die zahlreichen unzerschnittenen, großräumigen und nicht besiedelten Waldbereiche (eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Mecklenburg-Vorpommerns) weist die Naturparkregion Nossentiner/Schwinzer Heide (NSH) eine vergleichsweise geringe Lichtverschmutzung auf. Dieser Sachverhalt ist zum einen ökologisch, z.B. beim Schutz nachtaktiver Organismen, von Bedeutung und kann zum anderen für die Entwicklung touristischer Angebote genutzt werden (Kossack 2013, Nagyová 2014).

Naturlandschaften und Gemeinden, die den Wert eines dunklen Himmels erkannt haben und sich in besonderem Maße für die Anwendung intelligenter Beleuchtungslösungen und den Erhalt der Dunkelheit einsetzen, können von Organisationen wie der Dark Sky Association (IDA) als Sternenpark zertifiziert werden. Entsprechende Parks gibt es in Deutschland nur drei (Naturpark Westhavelland, Biosphärenreservat Rhön und Nationalpark Eifel). Weitere Regionen (Schwäbische Alb, Mecklenburger Parkland) wollen in das Verfahren in den nächsten Monaten einsteigen; zu diesen zählt auch der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide.

In Zusammenarbeit mit den Kommunen soll es ferner darum gehen, durch den Einsatz moderner Techniken die Lichtabstrahlung aus den Siedlungen weiter zu verringern, was zugleich dem Klimaschutz zu Gute kommt (Weickelt 2010). Derzeit ist es aufgrund der ungünstigen Entwicklung der globalen Klimasituation sehr wichtig, nachhaltige Formen des Tourismus zu unterstützen und zu fördern. Das Hauptziel einer solchen Tourismusentwicklung ist es, die negativen Auswirkungen auf die Natur zu minimieren und auf die Erhaltung der ökologischen Tragfähigkeit der Umwelt zu achten. Dazu lässt sich der Naturtourismus zählen, der auch den Astronomie-Tourismus mit seinen innovativen und für bestimmte Zielgruppen attraktiven Maßnahmen umfasst (Weaver 2011).

Die Zielgruppen für einen Astronomie-Tourismus können grob unterteilt werden in Astronomen (Profis und Amateure) sowie interessierte Laien. Beide Gruppen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Infrastruktur und Angebotsgestaltung. Zur zweiten Gruppe können nahezu alle Personen mit Naturinteresse gezählt werden, also diejenigen, die einen Naturpark ohnehin als Urlaubs- oder Ausflugsdestination im Fokus haben. Insbesondere mit dem Potenzial dieser Gruppe kann bei Vorhandensein entsprechender Angebote eine nennenswerte Wertschöpfung erzielt werden (Kossack 2013).

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, ausgewählte Aspekte eines Sternenpark-Konzepts im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide vorzustellen. Dabei wurde der Akzent insbesondere auf die Aufgabe des Sternenparks bei der Entwicklung und Verstärkung der Position des Naturtourismus in der Region sowie beim Schutz der nachtaktiven Organismen gelegt. Nachfolgend werden Ergebnisse und Erfahrungen aus der Vorbereitungsphase des künftigen Sternenpark-Konzepts vorgestellt: Hauptfunktionen und Ziele des Sternenparks, Messungen der Nachthimmelshelligkeit, Auswahl der Standorte für astronomische Beobachtungsplätze, Beleuchtungsplan und ein partizipatives Modell zur Beteiligung der lokalen Akteure. Um das eigentliche Ziel des künftigen Sternenparks zu erreichen, werden folgende Schritte notwendig:

Ausweisung und Ausstattung von ausgewählten Plätzen, um den einzigartigen dunklen Nachthimmel erleben zu können;

Schutz von Lebensräumen der nachtaktiven Lebewesen (insbesondere Fledermäuse und nachtaktive Insektenarten);

Schutz des dunklen Nachthimmels vor Lichtverschmutzung als Grundlage und Voraussetzung für diese Form des Naturtourismus;

Umsetzung von Energiesparkonzepten durch Einsatz von innovativen Beleuchtungssystemen.

1.2 Sternenparks und Schutz der Dunkelheit

Eine der sich am schnellsten verändernden Umweltfaktoren ist die von der technischen Beleuchtung verursachte Abnahme in der Intensität der Himmelsdunkelheit. Die Analyse der globalen Umweltveränderungen muss dieses Phänomen der Lichtverschmutzung berücksichtigen (Cinzano et al. 2001).

Übermäßige künstliche Beleuchtung in der Nacht kann zu schweren Erkrankungen und Problemen des Menschen führen. Zunehmend wird auch erkannt, dass Kunstlicht nachtaktive Lebewesen negativ beeinflusst sowie zirkadiane und endokrine Systeme von Mensch und Tier beeinträchtigt (Klaus et al. 2005).

Da ein Großteil der Bevölkerung in urbanen Räumen lebt und kaum mehr in den Genuss eines natürlich dunklen Sternenhimmels kommt, verfolgen verschiedene Organisationen den Ansatz, besonders dunkle Landschaften als solche zu erhalten, diese als vorbildliches Beispiel zur Anwendung intelligenter Beleuchtungslösungen zu entwickeln und unter bestimmten Bedingungen als Sternenpark zu zertifizieren. Die erste Bedingung ist ein dunkler Nachthimmel und eine Begrenzung der störenden Faktoren (künstliche Beleuchtung) durch wirksame Maßnahmen.

Allein die Existenz solcher Schutzgebiete (Sternenparks) deutet darauf hin, dass auch die Dunkelheit inzwischen zu den gefährdeten Bestandteilen der Umwelt zählt. Der Schutz der Dunkelheit wird allmählich in die bereits vorhandenen Schutzgebiete (Nationalparke, Biosphärenreservate, Naturparke) integriert. Zur Feststellung potenzieller Sternenparks kann der Atlas der Lichtverschmutzung von Cinzano et al. (2001) genutzt werden. Aktualisierte Daten aus dem Jahre 2010 werden von DMSP-Satelliten mit höherer Auflösung geboten, diese aber stellen nur das nach oben in den Weltraum abgestrahlte Licht dar und berücksichtigen nicht die Ausstrahlung in die Atmosphäre. Trotzdem helfen sie, die dunklen Gebiete zu identifizieren, so dass diese Daten für die Auswahl der Gebiete verwendet werden, die zur Beobachtung des Nachthimmels geeignet sind (Held et al. 2013).

Weltweit gibt es mehrere Organisationen, die befugt sind, Gebiete mit natürlich dunklem Nachthimmel zu folgenden Schutzgebieten zu erklären (Abb. 1):

Die International Dark Sky Association (IDA) wurde 1988 von Dr. David L. Crawford und Dr. Tim Hunter gegründet, um auf das wachsende Problem der Lichtverschmutzung hinzuweisen. Es wird auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene gearbeitet, um die Mission zu erfüllen, die Nachtlandschaft zu bewahren und durch verantwortungsvolle Außenbeleuchtung unser Erbe des dunklen Himmels zu schützen (IDA). Die Organisation hat die Befugnis zur Erklärung folgender Auszeichnungen:

(a) Dark Sky Communities: Gemeinden, die durch intelligent errichtete Beleuchtungssysteme den dunklen Nachthimmel bewahren wollen. Dabei sollten die regionalen Akteure aus Politik, Wirtschaft, Kultur- und Bildungseinrichtungen etc. zusammenarbeiten und den Schutz der Nacht langfristig unterstützen.

(b) Dark Sky Reserves: Diese stellen die jüngste und strengste Zertifizierung der IDA dar. Infrage kommen große periphere Landflächen in öffentlichem oder privatem Besitz mit besonders sternklarem Nachthimmel und einer besonderen Nachtlandschaft, die unter Schutz steht, sei es aus wissenschaftlichen, natürlichen, kulturellen Zwecken oder öffentlichen Erholungsgründen.

(c) Dark Sky Parks: Dieses sind Parks oder andere öffentliche Flächen, die einen außergewöhnlichen Sternenhimmel und natürliche Lebensräume besitzen. Die nächtliche Lichtverschmutzung wird gemildert und natürliche Dunkelheit wurde als wertvolle pädagogische, kulturelle, landschaftliche und natürliche Ressource erkannt (IDA 2012).

Diese Landschaften dienen als Beleg dafür, dass es mit großflächig angelegter, intelligenter Außenbeleuchtung möglich ist, den Nachthimmel sichtbar zu erhalten.

Royal Astronomy Society of Canada (RASC): Diese seit 1868 bestehende astronomische Institution hat heute rund 4000 Mitglieder. Seit im Jahr 2008 formelle Anforderungen und Guidelines aufgestellt wurden, können dunkle Beobachtungspunkte und Parks in Kanada als Dark Sky Preserve (DSP) und Urban Star Park (USP) vorgeschlagen werden (RASC 2014).

Starlight Initiative: Die Starlight Initiative wurde 2007 als ein Zusammenschluss von Organisationen aus Wissenschaft, Kultur und Umweltschutz, beispielsweise der IAC (Instituto de Astrofisica de Canarias), dem UNESCO-MAB-Programm (Man and the Biosphere), UNWTO, International Astronomical Union (IAU) und verschiedenen anderen internationalen Konventionen gegründet, die sich gemeinsam für den Erhalt des dunklen Nachthimmels, seine Wertschätzung und das allgemeine Recht, die Sterne beobachten zu können, einsetzen.

Im Gegensatz zu IDA hat die Starlight Foundation die Förderung von touristischen Aktivitäten als eines ihrer Hauptziele formuliert, da sie Tourismus als eine effektive Möglichkeit erkannt hat, Wissenschaft und Tourismus zusammenzubringen (Starlight Initiative 2014).

1.3 Naturtourismus

Naturtourismus ist eine spezielle Form des Tourismus. Im Vordergrund steht der Tourismus in einem Gebiet mit großem natürlichen Potenzial. Laut Welttourismusorganisation (UNWTO) ist Naturtourismus eine Tourismusform, bei der das Beobachten und das Genießen der Natur die hauptsächlichen Reisemotive sind (UNWTO 2002). Die wichtigste Voraussetzung für Naturtourismus ist eine möglichst intakte Natur (Danielli & Sonderegger 2009).

Die Natur wird von menschlichen Aktivitäten wie z.B. durch das Reisen beeinflusst, so dass unsere Landschaften kulturell geprägt sind. Naturtourismus lässt sich somit als die Gesamtheit aller Aktivitäten und Tätigkeiten definieren, die Menschen aus verschiedenen Motivationsgründen (auch) in der kulturell geprägten, naturnahen Landschaft praktizieren (Nouri 2011).

Die Naturtouristen erwarten als naturnahe Landschaft vor allem einen Ort mit bunten Wiesen, weidenden Nutztieren, diversen Mischwäldern oder malerischen Siedlungen. Alle diese Bedingungen können sie im Mittelgebirge und im Alpenraum finden, welche die beliebtesten naturtouristischen Destinationen darstellen (Liesen & Coch 2015). Die Motive von Naturreisenden können im Beobachten und Genießen der Natur und der Landschaften bestehen, aber auch im Abschalten vom stressigen Alltag. Ferner haben Touristen möglicherweise das Ziel, etwas für sich und die eigene Gesundheit zu tun (Nouri 2011).

Nicht nur die Aussagen der Tourismuswirtschaft (Aderhold 2011) und der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT), die sich im Auslandsmarketing 2016 das Themenjahr „Faszination Natururlaub“ gewählt hat (DZT 2012), beweisen den Trend zum Naturtourismus. Auch das zunehmende Interesse an häufig in Großschutzgebieten etablierten Qualitätswanderwegen, Top-Trails oder ähnlich qualifizierten Radwegen belegt, dass immer mehr Menschen zum naturnahen Tourismus neigen (DZT 2012).

Naturtourismus besteht einerseits im Betrachten der weitgehend unberührten Natur, er ist andererseits auch mit verschiedenen naturbezogenen Aktivitäten verbunden. Durch die Ausübung dieser in den naturnahen Gebieten (z.B. Groß- und Naturschutzgebieten) findet damit ein direkter Kontakt zur Natur statt (Nyaupane et al. 2004). Laut Arbeitsgruppe Ökotourismus handelt es sich bei dieser Tourismusform um ein spezielles Nachfragesegment, dessen Spektrum vom Wissenschaftstourismus über Tierbeobachtung und Naturphotographie bis hin zu konsumtiven Aktivitäten sowie Sport- und Abenteuertourismus reicht (Arbeitsgruppe Ökotourismus 1995). Zu den beliebtesten Aktivitäten unter Naturtouristen zählen vor allem das Beobachten von Flora und Fauna, Vogelbeobachtungen sowie sportliche Unternehmungen wie Wandern, Radfahren, Klettern, Reiten, Kajak-Fahren, Tauchen, Luftsport oder Extremsportarten (Rafting, Bungee Jumping etc.) (Nenning 2009).

Die naturtouristischen Angebote haben mit ihrem hohen Erlebnischarakter einen besonderen Wert und bieten einen sinnvollen Einstieg ins Naturerlebnis (Spittler 2013). Der Naturtourismus nutzt also das Angebot des Naturschutzes, gleichzeitig kann der Naturschutz durch touristisch attraktive Produkte eine höhere Akzeptanz und Wertschätzung erreichen.

2 Untersuchungsgebiet

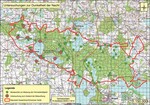

Nordwestlich der Großseen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern eröffnet sich eine Kulturlandschaft von ganz besonderem Reiz (Bibelriether 1997). 1990 wurde der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide zunächst als Naturschutzpark im Rahmen des Nationalparkprogramms durch die Regierungsbevollmächtigten der damaligen Verwaltungen der Bezirke Schwerin und Neubrandenburg durch Entscheid einstweilig gesichert. Die endgültige Festsetzung durch Verordnung erfolgte am 14. Juli 1994. Der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide hat eine Größe von 35500 ha (Abb. 2).

Die Waldgebiete der Nossentiner/Schwinzer Heide gehören zu den größten zusammenhängenden Waldgebieten in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 60 % der Naturparkfläche werden von Wald, 14 % von Gewässern und 21 % von Landwirtschaftsflächen eingenommen. Der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide erstreckt sich zwischen den Höhenzügen der Endmoränen der Frankfurter Phase im Süden und jener der Pommerschen Phase der Weichselvereisung im Norden (Kaiser et al. 2010). Zum Naturpark gehören 17 Gemeinden, darunter die drei Städte Krakow am See, Plau am See und Goldberg. Der hohe Anteil an Schutzgebieten an der Gesamtfläche des Naturparks (19 % Naturschutzgebiete, 99 % Landschaftsschutzgebiete, 30 % FFH-Gebiete, 92 % Europäische Vogelschutzgebiete) zeigt den Wert und die Bedeutung des Gebietes für Arten und Lebensräume (Naturparkplan, Band II 2015).

3 Methoden

In der modernen Gesellschaft im dicht besiedelten Deutschland wird zu viel Kunstlicht produziert, das den Nachthimmel durchleuchtet und eine gute Beobachtungsmöglichkeit von Sternen und der Milchstraße beeinträchtigt. Trotzdem gibt es nach wie vor Gebiete, in denen man den natürlich dunklen Nachthimmel beobachten kann. Zu diesen Gebieten zählt auch der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide (Cinzano et al. 2001, Nagyová 2014).

Messungen der Nachthimmelshelligkeit fanden im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide an mehreren Standorten und im Januar, Juli und September 2014 statt. Die Auswahl der Standorte für Messungen erfolgte auf Grund subjektiver Gebietskenntnisse. Es wurden nur Standorte ausgewählt, die eine freie Messung des Nachthimmels ohne Abschattung durch Bäume oder Gebäude erlaubten. Weiterhin spielten eine möglichst flächige Abdeckung des Naturparks und die Befahrbarkeit mit Pkw eine Rolle. Die Lufttemperaturen bei den Messungen betrugen zwischen 13 °C und 20 °C.

Bei unseren Messungen wurde das Messgerät Sky Quality Meter L (SQM–L) von der kanadischen Firma Unihedron benutzt. Das Sky Quality Meter misst die Leuchtdichte des Himmels in der astronomischen Einheit Größenklassen/Quadratbogensekunden (mag/arcsec2). Im Gegensatz zum SQM-Messgerät ohne Linse ist bei diesem Gerät vor dem Sensor eine Linse eingebaut. Der Empfindlichkeitsbereich (FWHM) wird dadurch auf einen Kegel von 20° eingeschränkt. Durch den engeren Erfassungswinkel im Gegensatz zum SQM ohne Linse, das einen Kegel von 42° hat, wird eine Messung von horizontnahen Aufhellungen vermieden.

Die wichtigste Angabe bei der Bewertung des Nachthimmels an einem Standort ist die durchschnittliche Leuchtdichte des Himmels. Extremmesswerte sind ohne Zweifel interessant, jedoch nur sehr schwer mit anderen Messwerten vergleichbar und aus diesem Grunde sollte die Hauptaufmerksamkeit auf solche Messwerte gelegt werden, die unter den normalen/standardmäßigen Bedingungen erhoben wurden.

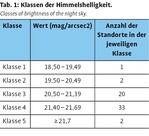

In der Skala für die Bewertung des Nachthimmels bedeuten höhere Werte einen dunkleren Himmel. Als Anhaltspunkt für die Einordnung der gemessenen Werte können folgende Werte dienen:

21,7 mag/arcsec2: natürlicher Himmelshintergrund, Milchstraße bis Horizont sichtbar, Wolken schwarz;

21,4: Zodiakallicht (im Frühjahr abends, im Herbst morgens) gut sichtbar, Milchstraße, Wolken über Städten am Horizont hell;

20,5: Milchstraße sichtbar mit geringem Kontrast, Wolken im Zenit hell;

19,5: Milchstraße im Zenit schwach erkennbar;

18,5: wenige Sterne, Himmel stark aufgehellt.

Aufgrund der durchgeführten Messungen und gewonnenen Messdaten wurde eine Liste der ausgewählten Standorte für astronomische Beobachtungen ausgearbeitet. Als geeignete Beobachtungsplätze wurden nur diejenigen ausgewiesen, bei denen u.a. der Messwert > 21,4 mag/arcsec2 lag (Klasse 4 und 5).

Integraler Bestandteil des Sternenpark-Konzepts war auch eine erste Bestandsaufnahme der Beleuchtungssituation im Naturpark NSH und die Aufstellung eines Beleuchtungsplans. Im Westteil des Naturparks wurde in zehn Ortschaften der Status quo der Beleuchtung ermittelt. Im Rahmen dieser Kartierungen konzentrierten sich die Analysen auf die Feststellung, ob die Straßenleuchten von ihrer Abstrahlcharakteristik geeignet oder ungeeignet sind. Dabei erfolgte eine Einordnung der verwendeten Leuchten auf der Basis der in der Literatur für diesen Typ angegebenen Werte. Es wurden keine eigenen sehr aufwendigen Messungen durchgeführt.

Eine Messgröße für ungenutzt abgestrahltes Licht ist der Upward Light Ratio (ULR). Er beschreibt, wieviel Prozent des Lichtes im gedachten Halbkreis oberhalb der Lampe in die Atmosphäre gelangen (Weickelt 2010). Optimalerweise sollte dieser Wert Null betragen. Ab einen ULR von 50 % wurde die Straßenleuchten als ungeeignet eingeschätzt.

Während der Vorbereitungsphase des Sternenpark-Konzepts Nossentiner/Schwinzer Heide (NSH) diskutierten die Akteure wiederholt ausgewählte Aspekte des Sternenparks (Himmelshelligkeitsmessungen, touristische Nutzung, Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt) mit Fachmitarbeitern vom Sternenpark Poloniny (Slowakei). Die bisherigen Gespräche legten eine solide Basis für die künftige Zusammenarbeit. Insbesondere fand ein angeregter fachlicher Austausch darüber statt, inwieweit der vorgesehene Sternenpark NSH von Bedeutung für die Entfaltung des Astro-Tourismus und somit auch für die weitere ökonomische Entwicklung der (wirtschaftlich) schwachen Region sein kann.

4 Ergebnisse und Erkenntnisse

4.1 Vorbemerkungen

Zu den wichtigsten Voraussetzungen für einen Sternenpark zählt eine geringe bzw. keine Lichtverschmutzung in dem betrachteten Gebiet, d.h. möglichst hohe Messwerte bei den Himmelshelligkeitsmessungen.

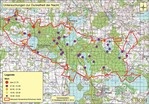

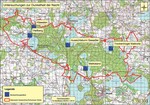

Insgesamt wurden die Himmelshelligkeitsmessungen an 58 Lokalitäten durchgeführt. Diese Messpunkte wurden so ausgewählt, dass eine möglichst ausgewogene räumliche Distribution gewährleistet wurde und gleichzeitig alle potenziellen Beobachtungsplätze erfasst worden sind (Abb. 3 und 4). Für jeden Messpunkt wurden folgende Daten angegeben: Datum, Zeit, genaue geographische Position (HR, RW) und der gemessene Wert (Datentabelle unter http://www.nul-online.de » Service » Download). Die gemessenen Werte wurden in fünf Klassen eingeteilt (Tab. 1).

Von Bedeutung sind für den geplanten Sternenpark nur solche Lokalitäten, bei denen die Messwerte über 21,4 mag/arcsec2 lagen (zugehörig zur Klasse 4 und 5). Nur bei diesen Werten ist es möglich, den natürlichen Himmelshintergrund, die Milchstraße bis zum Horizont und das Zodiakallicht zu beobachten.

Der durchschnittliche Wert im Naturpark Nossentiner/Schwinzer liegt bei 21,32 mag/arcsec2, was durchaus vergleichbar mit den gemessenen Werten (Ø = 21,5 mag/arcsec2) im Sternenpark Poloniny in der Slowakei ist. Der minimale Messwert lag bei 19,18 mag/arcsec2 und der maximale bei 21,70 mag/arcsec2. Im deutschen geografischen Raum ist ein solch hoher Wert von 21,70 mag/arcsec2 als ein sehr seltener, sogar außergewöhnlicher zu betrachten.

4.2 Standorte für astronomische Beobachtungen

Ein wichtiger Teil des Sternenpark-Konzepts ist die Festsetzung der Standorte für astronomische Beobachtungen. Insgesamt wurden fünf Plätze ausgewählt (Abb. 5). Dank ihrer Infrastruktur-Ausstattung in Form von ausgebauten Parkplätzen und touristischer Kennzeichnung, häufig leicht erhöht und in den dunkelsten Gegenden des Naturparks liegend, werden sie als geeignet zur Beobachtung des Nachthimmels betrachtet. Ein weiterer Vorteil dieser Plätze ist die Nähe zu Wasserflächen, die bei der Beobachtung des Horizonts kein Hindernis darstellen. Folgende Punkte wurden gewählt:

Hellberg bei Goldberg: Der Hellberg (82,9 m üb. NN, Himmelshelligkeit 21,7 mag/arcsec2) befindet sich als Höhenrücken zwischen dem Goldberger See und dem Dobbertiner See, ca. 30 m über den Seen. Es ist ein nahezu freier Blick in Richtung Ost-Südost möglich. Der Beobachtungsplatz liegt an einem Wanderweg. Ein Parkplatz ist ca. 400 m entfernt.

Kleesten (21,70 mag/arcsec2): Am Rande der Ortschaft liegt eine Wiese nördlich des Kleestener Sees, wo sich ein herausragender Blick auf den nächtlichen Sternenhimmel bietet. Kleesten gehört durch die Lage inmitten des großen Waldgebietes der Schwinzer Heide zu den dunkelsten Orten der zukünftigen Sternenparkregion. Der Ort ist über Straßen erschlossen und bietet darüber hinaus Parkmöglichkeiten.

Aussichtsturm Seeadler (21,40 mag/arcsec2): Der kleine Aussichtsturm und ein freier Beobachtungsplatz liegen am Südufer des Krakower Obersees. In seiner Umgebung befinden sich keine nennenswerten Lichtquellen. Den Beobachtern bietet sich hier ein ausgezeichneter Blick auf die Milchstraße. Ein Parkplatz befindet sich in ca. 200 m Entfernung zum Turm.

Melkstand Drewitzer See (21,42 mag/arcsec2): Am Westufer des Drewitzer Sees befindet sich leicht erhöht die Betonfläche des ehemaligen Melkstands, von der aus man einen ungestörten Blick Richtung Osten auf den See hat. Der Parkplatz liegt 100 m westlich der Beobachtungsstelle.

Trockenhügel am Malkwitzer See (21,48 mag/arcsec2): Auf einer glazialen Erhebung zwischen zwei Seen hat man einen herausragenden Rundblick in eine sehr dunkle Umgebung mit wenigen störenden Lichtquellen. Der Parkplatz liegt 100 m westlich.

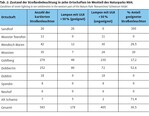

4.3 Zustand der Straßenbeleuchtung und Beleuchtungsplan

Die stichprobenhafte Erfassung der Straßenbeleuchtung in zehn Ortschaften im Westteil des Naturparks NSH haben gezeigt, dass fast 70 % der kartierten Straßenlampen in den Ortschaften deutlich zur Lichtverschmutzung beitragen, weil der nutzbare Lichtanteil (für Gehweg, Fahrbahn, Hofeinfahrten) zu gering war (Tab. 2).

Zweck des Beleuchtungsplans ist es, Regeln und Richtlinien für die Außenbeleuchtung im künftigen Sternenpark Nossentiner/Schwinzer Heide festzulegen. Ein natürlicher Nachthimmel ist einer der wichtigsten Werte, die geschützt werden sollten. Allgemeine Regeln und Ziele des Beleuchtungsplans sind folgende:

Schutz des dunklen Nachthimmels vor Lichtverschmutzung als Grundlage und Voraussetzung für Astro-Tourismus als spezielle Form des Naturtourismus;

Umsetzung von Energiesparkonzepten durch Einsatz von innovativen Beleuchtungssystemen.

In der zukünftigen Sternenparkregion sollte sich keine ungeeignete Außenbeleuchtung befinden. Einige Beispiele für geeignete Außenbeleuchtungen zeigt Abb. 6. Es ist notwendig, voll abblendbare Lichtquellen mit flacher Abstrahlung einzusetzen und die Parkplätze sowie Reklame- und Werbetafeln sensibel zu beleuchten. Es ist wichtig, das Beleuchten über den Horizont und über die Objekte hinaus zu verhindern. In der Nacht, wenn es nicht aus Sicherheitsgründen notwendig ist, sollte die Beleuchtung abgeschaltet sein bzw. die Intensität der Beleuchtung stark herabgesetzt (gedimmt) werden. In den dunkelsten Räumen (Zone der Finsternis) sollte keine Dauerbeleuchtung gestattet sein. Zeitweilige Beleuchtung sollte nur in Notfällen benutzt werden. Außenbeleuchtung sollte nur aus Sicherheitsgründen im Verkehr, an Gehsteigen und Parkplätzen verwendet werden.

Abstrahlung

Lampen sind im Sternenpark dann als geeignet einzustufen, wenn sie nur die Bereiche erhellen, die auch tatsächlich benötigt werden. Bei Straßenlampen sind das der Gehweg und die Fahrbahn. Kugelleuchten ohne Gehäuse tragen somit zum Beispiel mehr zur Lichtverschmutzung bei als eine horizontal montierte Leuchte mit Spiegelsystemen (Abb. 7: ganz linkes und ganz rechtes Bild).

Eine Messgröße für ungenutzt abgestrahltes Licht ist der Upward Light Ratio (ULR). Er beschreibt, wieviel Prozent des Lichtes im gedachten Halbkreis oberhalb der Lampe in die Atmosphäre gelangen (Weickelt 2010). Optimalerweise sollte dieser Wert Null betragen.

Bei Verwendung von Außenbeleuchtung in der Zone der Finsternis sollten folgende Bedingungen erfüllt sein:

Es sollten nur abgeblendeten Leuchtkörpern genutzt werden. Diese sollten so installiert werden, dass das Licht nicht über die horizontale Ebene hinausleuchtet.

Bauarbeiten mit Beleuchtung sollten nur nach Konsultation seitens der Leitung des Naturparks/Sternenparks bewilligt werden.

Das Beleuchtungsniveau sollte die festgelegten Werte nicht überschreiten.

Außenbeleuchtung sollte nur im Bereich des Verkehrs, der Kernbereiche der Dörfer oder ausgewählten Tourismusobjekten eingesetzt werden.

Es werden ausschließlich umweltfreundliche Leuchtmittel (Niederdruck-Natriumentladungsröhre und LED-Beleuchtung mit geringem Blauanteil) verwendet.

Ökologische Sicht

Unter entomologischen Gesichtspunkten ist als Leuchtmittel stets eine mit Natriumdampf-Hochdruck betriebene Lampe dem Quecksilberdampf-Pendant vorzuziehen. Dies lässt sich aus dem Emissionsspektrum ableiten, welches beide Lampen aufweisen. Jenes der Quecksilberdampf-Hochdrucklampen hat eine starke Abstrahlung im Wellenlängenbereich der ultravioletten Strahlung (< 400 nm) sowie im Bereich zwischen 400 und 450 nm (Weickelt 2010). Laut Versuchen Eisenbeins‘ (2009) wurde eine Quecksilberdampf-Hochdrucklampe von 2,33-mal mehr Insekten angeflogen als eine Natriumdampf-Hochdrucklampe. Somit sind letztere, welche in geringer Intensität hauptsächlich im Wellenlängenbereich um 600 nm emittieren, wesentlich insektenfreundlicher.

Die Auswirkungen von künstlichem Licht auf Fledermäuse sind differenzierter als bei den meisten Insektenarten. Zum einen verringert sich durch künstliche Beleuchtung insbesondere vor Quartieren die Zeit, die für die Nahrungssuche zur Verfügung steht, da die Fledermäuse bei beleuchteten Quartiereingängen später ausfliegen (Lewanzik & Voigt 2013). Zum anderen werden Flugstraßen geändert und Nahrungsflächen gemieden, wenn künstliche Beleuchtung zum Einsatz kommt (Künzel 2010). Neuere Untersuchungen (Stephan et al. 2015) haben gezeigt, dass selbst mit modernen LEDs beleuchtete ehemalige Eisenbahn-Tunnel in Wuppertal eine Einwanderung von Wasserfledermäusen in ihr angestammtes Winterquartier verhinderten. Nach der Überwinterung wurden die Tiere durch das künstliche Licht an der Abwanderung gehindert. Auf der anderen Seite werden einige Fledermausarten, insbesondere die kleineren und schnelleren Arten, durch künstliches Licht angezogen, da sie an den Straßenlaternen einfach und effektiv jagen können. Größere und meist langsamer fliegende Arten meiden hingegen die Umgebung von Lichtquellen, hierdurch wird die Nahrungssuche erschwert und es kann zu einer Zerschneidung von Lebensräumen kommen (Lewanzik & Voigt 2013).

4.4 Konzept des Sternenparks Nossentiner/Schwinzer Heide

Der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide ist einer der dunkelsten Regionen Deutschlands. Das Gebiet ist geprägt durch eine dünne Besiedlung. Diese Tatsache hat eine ökologische Bedeutung beim Schutz von nachtaktiven Lebewesen und könnte bei Erweiterung des touristischen Angebots im geplanten Sternenpark genutzt werden.

In Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Städten des Naturparks wird es notwendig sein, moderne Techniken bei der Beleuchtung durchzusetzen, welche die Ausstrahlung von Licht reduzieren und damit auch zum Klimaschutz beitragen können (Naturparkplan, Band III: Projekte 2015). Abb. 8zeigt die Lichtverschmutzung Deutschlands mit dem geplanten Sternenpark Nossentiner/Schwinzer Heide.

Partizipatives Modell

Bei der Etablierung des Sternenparks im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide ist das Zusammenwirken zahlreicher Akteure nötig (Abb. 9). So sollten Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen zu vielen Aspekten des Themas zusammengetragen werden, wobei Wissenschaftlern, bestehenden Sternenparks und anderen Wissensträgern eine besondere Rolle zukommt. Regionale Tourismusverbände tragen die Hauptverantwortung der Vermarktung des Konzepts durch attraktive Angebote. Bei allen Prozessen steht die Naturparkverwaltung als koordinierende Stelle im Mittelpunkt. Um eine positive Akzeptanz zu erreichen, ist es notwendig, die Bevölkerung im Vorfeld partizipativ teilhaben zu lassen. Durch die Vernetzung aller Akteure nach besten Möglichkeiten bietet sich durch den Sternenpark eine Chance für die wirtschaftlich schwache Region. Durch eine Imagebildung und zunehmende Besucherzahlen in diesem touristischen Nischensegment steigert sich die Attraktivität der Gegend. Dies spiegelt sich optimalerweise in einer höheren Wertschöpfung in der Region wider.

Sternenpark Poloniny (Slowakei) als Vergleichsbeispiel

Der erste Entwurf des Sternenparks Nossentiner/Schwinzer Heide berücksichtigt auch bisherige Erfahrungen aus dem Sternenpark Poloniny in der Slowakei. Dieser befindet sich im Gebiet des Nationalparks Poloniny an der Grenze zu Polen und der Ukraine. Dieser Sternenpark wurde anlässlich des Internationalen Tages der Biodiversität im Jahre 2010 als erstes Gebiet des dunklen Nachthimmels in der Slowakei auf einer Fläche von 48 519 ha ausgewiesen und war der 20. seiner Art weltweit.

Der Sternenpark Poloniny zeichnet sich durch eine äußert niedrige Besiedlung aus (9 Einwohner/km²). Zugleich ist es der am wenigsten besuchte Nationalpark der Slowakei, daher ist der Einfluss des Menschen auf die Umwelt minimal. Die Durchschnittshelligkeit des Nachthimmels im Park liegt bei 21,5 mag/arsec2 (Nagyová 2014).

Von Bedeutung sind vor allem folgende Aspekte, bei denen der Sternenpark Poloniny als geeignete Vergleichs- bzw. Ausgangsbasis herangezogen werden konnte:

Lichtverschmutzung des Modellgebiets (Ausdehnung, Ausmaß etc.);

Himmelshelligkeitsmessungen (Auswahl der Messperioden, Beschränkungen);

Astro-Tourismus (Entwicklung geeigneter Angebote für konkrete Zielgruppen);

Öffentlichkeitsarbeit (Methoden der Werbung, Involvieren der Bevölkerung);

Internationale Kooperation (gegenseitiger Austausch, Workshops, Schüler-Camps u.a.).

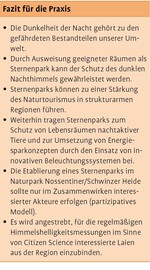

5 Schlussfolgerungen

Ohne Zweifel gehört die Lichtverschmutzung zu den markantesten und bedeutendsten Umweltveränderungen der Gegenwart, hauptsächlich in industriell hochentwickelten Ländern wie Deutschland. Somit wurde das Thema Schutz und Erhalt des dunklen Nachthimmels zu einer wichtigen und aktuellen Frage, der inzwischen auch in Deutschland eine große Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Außerordentliche Gebiete (Naturlandschaften), die sehr dünn besiedelt sind, nur ein geringes Maß an Lichtverschmutzung aufweisen und in denen die astronomischen Beobachtungen des Nachthimmels möglich sind, können zum Sternenpark erklärt werden. Aktuell befinden sich in Deutschland zwei solche Sternenparks (Naturpark Westhavelland und das Biosphärenreservat Rhön), weitere befinden sich im Bewerbungsverfahren (Nationalpark Eifel) bzw. wollen in das Verfahren in den nächsten Monaten einsteigen; hierzu gehört auch der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide.

Der künftige Sternenpark Nossentiner/Schwinzer Heide sollte auch folgende Funktionen/Ziele erfüllen:

Information der heimischen Bevölkerung und der interessierten Fachwelt über die Lichtverschmutzung und über den außergewöhnlichen Nachthimmel in der Naturpark-Region;

Aufnahme von Partnerschaftsbeziehungen mit anderen Sternenparks im In- und Ausland und Austausch von Erfahrungen.

Sternenparks bieten eine ideale Basis für die weitere Entwicklung des Naturtourismus, insbesondere Astro-Tourismus, in den marginalen, ergo wirtschaftlich schwachen Regionen. Bei einer entsprechenden und partizipativ funktionierender Kooperation zwischen allen betroffenen Partnern in der Region (Tourismusverband, lokale Bevölkerung, Gemeinden, Wissensträger, Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide, Gäste/Besucher) kann eine breite und abwechslungsreiche Palette von touristischen Angeboten und Produkten für verschiedene Zielgruppen (Schulen, Studenten, interessierte Laien, Astronomen, Experten u. a.) vorbereitet werden.

Nicht zuletzt ist auch der wirtschaftlichen Benefit, den diese neue Tourismusnische für die Region erzeugen kann, von großer Bedeutung, da eine nennenswerte Verbesserung der Wertschöpfung in der Region erzielt werden kann.

Dank

Die Verfasser danken u.a. der Agentur für wissenschaftliche Projekte bei dem Bildungsministerium der Slowakischen Republik für Förderung des Projektes VEGA Nr. 2/0133/14. Weiterhin bedanken sich die Autoren bei Antje Koch für die präzisen Sprachkorrekturen des Textes.

Literatur

Aderhold, P. (2011): Die Urlaubsreisen der Deutschen. Kurzfassung der Reiseanalyse. Kiel, (FÜR – Forschungsgemeinschaft Urlaub u. Reisen e.V.), 116 S. Zitiert in: Liesen & Coch (2015), s.u.

Arbeitsgruppe Ökotourismus (1995): Ökotourismus als Instrument des Naturschutzes? Möglichkeiten zur Erhöhung der Attraktivität von Naturschutzvorhaben. Weltforum Verlag, Köln, 333 S. Zitiert in: Ellenberg, H. et al. 1997, Ökotourismus: Reisen zwischen Ökonomie und Ökologie, Spektrum, Heidelberg, 299 S.

Bibelriether, H. (1997): Naturland Deutschland: Freizeitführer, Nationalparke und Naturlandschaften. Franckh-Kosmos, Stuttgart, 448 S.

Cinzano, P., Falchi, F., Elvidge, C.D. (2001): The first World Atlas of the artificial night sky brightness. Padova: Universita` di Padova, Dipartimento di Astronomia, 707 pp.

Danielli, G., Sonderegger, R. (2009): Naturtourismus. Rüegger, Zürich, 158 S.

DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus, 2012): Naturtourismus im Fokus der DZT: Natur und Nationalparks im Reiseland Deutschland beliebt bei internationalen Besuchern. Pressemitteilung vom 08. November 2012.

Eisenbeins, G. (2009): Insekten und künstliches Licht. In: Posch, T., Hölker, F., Freyhoff, A., Uhlmann, T., Hrsg., Das Ende der Nacht, Wiley-VCH, Berlin, 61-83.

Held, M., Hölker, F., Jessel, B. (Hrsg., 2013): Schutz der Nacht – Lichtverschmutzung, Biodiversität und Nachtlandschaft. Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 189 S.

Kaiser, K., Libra, J., Merz, B., Bens, O., Hüttl, R.F. (Hrsg., 2010): Aktuelle Probleme im Wasserhaushalt von Norddeutschland. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 239 S.

Klaus, G., Kägi, B., Kobler, R.L., Maus, K., Righetti, A. (2005): Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen. Vollzug Umwelt. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern.

Kossack, S. (2013): Entwicklung von Erfolgsfaktoren für die touristische Nutzung von Sternenparks. Unveröff. Dipl.-Arb., HNE Eberswalde, 123 S.

Künzel, D. (2010): Auswirkungen von Lichtemissionen in Ballungsgebieten auf Flora und Fauna und die Wirksamkeit von Methoden zur Verminderung der Belastung. Unveröff. Bachelorarb., Ruhr Universität Bochum.

IDA (2012): International Dark-Sky Association. http://www.darksky.org (Stand 14.09.2014).

Lewanzik, D., Voigt, C. (2013): Lichtverschmutzung und die Folgen für Fledermäuse. BfN Skripten 336, 65-68.

Liesen, J., Coch, T. (2015): Finanzielle Unterstützung des Landschaftserhalts durch die Kurtaxe – Erfahrungen aus der Ferienregion Münstertal-Staufen (Naturpark Südschwarzwald). Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (3), 69-76.

Nagyová, A. (2014): Touristische Entwicklungskonzeption des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide. Unveröff. Dipl.-Arb., Comenius Univ. Bratislava, 123 S.

Naturparkplan Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide (2015): Naturparkplan, Band II (Daten und Fakten) und Band III (Projekte). Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV. 3 Bände. http://www.naturpark-nossentiner-schwinzer-heide.de (Stand 04.03.2015).

Nenning, B. (2009): Naturtourismus in Ecuador unter besonderer Berücksichtigung des Vulkantourismus. Unveröff. Dipl.-Arb., Univ. Wien, 126 S.

Nouri, N. (2011): Naturtourismus in der Uckermark: Situationsanalyse und Entwicklungschancen unter Berücksichtigung der touristischen Servicekette. Diplomica, Hamburg, 106 S.

Nyaupane, G.P., Morais, D.B., Graefe, A.R. (2004): Nature tourism constraints: a cross-activity comparison. Annals of Tourism Research, 555 pp.

Preuss, S. (2011): Zur Wirkung von Naturparkplanung auf die Landschaftsentwicklung am Beispiel der litoralen Bereiche ausgewählter Standgewässer im Gebiet des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide. Unveröff. Masterarb., Univ. Rostock.

RASC (2014) Royal Astronomical Society of Canada. http://www.rasc.ca (Stand 12.10.2014).

Reinboth, C. (2010): Wer bestimmt eigentlich über die Vergabe von „Sternenparks“? Science Blogs, http://www.rasc.ca/dark-sky-site-designations (Stand: 03.11.2014).

Spittler, R. (2013): Praxisleitfaden Tourismus & biologische Vielfalt. Ö.T.E. – Ökologischer Tourismus in Europa e.V., Bonn, 44 S.

Starlight Initiative (2014): http://www.starlight2007.net/index.php?option=com_content&view=article&id =234&Itemid=78&lang=en (Stand 04.09.2014).

Stephan, S., Kugelschafter, K., Herrmann, M. (2015): Einfluss von LED-Beleuchtung auf Fledermäuse in einem Winterquartier – ein Lichtexperiment. BAG-Tagung 2015, Erfurt.

UNWTO (2002): Ecotourism and Protected areas. http://sdt.unwto.org/en/content/ecotourism- and-protected-areas (Stand: 25.07.2014), 93 S.

Weaver, D. (2011): Celestial Ecotourism: new horizons in nature-based tourism. Journal of Ecotourism 10 (1), 38-45.

Weickelt, H. (2010): Der Naturpark Westhavelland als Sternenpark? Aspekte von Ökologie, Beleuchtung und Tourismus. Unveröff. Bachelorarb., HNE Eberswalde, 68 S.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.