Management von FFH-Offenlandlebensräumen auf ehemaligen Truppenübungsplätzen

Abstracts

Auf vielen ehemaligen Truppenübungsplätzen ist aufgrund auf Aufgabe der früheren Nutzungen eine rasch voranschreitende Verbuschung sowie die Zunahme von Brachezeigern zu verzeichnen. Für den Erhalt und die Entwicklung von naturschutzfachlich relevanten Lebensraumtypen sowie Pflanzen- und Tierarten der (Halb-)Offenlandschaften wurde deshalb im Modellgebiet Oranienbaumer Heide auf der Basis einer fundierten Erfassung des Ausgangszustandes und systematisch abgeleiteten Entwicklungszielen erstmals eine extensive Ganzjahresstandweide mit Rindern und Pferden in einem subkontinental geprägten Heide- und Magerrasenökosystem umgesetzt. Dazu wurden die Standorte für Infrastruktureinrichtungen sondiert. Mit den Naturschutz- und Forstbehörden wurden ergänzende Entbuschungsmaßnahmen abgestimmt und umgesetzt.

Nach fast drei Jahren großflächiger Extensivbeweidung ist auf der gesamten Weidefläche ein Rückgang von Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) und Brachezeigern, eine Zunahme von offenen Bodenstellen sowie eine beginnende Verjüngung der Besenheide (Calluna vulgaris) nachzuweisen. Durch kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit konnte das Projekt positiv in der Region verankert werden. Eine wirtschaftliche Tragfähigkeit konnte über die Beantragung von Agrarumweltmaßnahmen für Teilflächen der Weide erreicht werden. Praktikable Vorgehensweisen zur Einhaltung der veterinärrechtlichen Vorgaben wurden vereinbart. Der Beitrag fasst die gesammelten Erfahrungen zusammen.

Management of Open Habitats under the Habitats Directive on Former Military Training Areas – Establishment of an extensively used all-year pasture in the “Oranienbaumer Heide”

Many former military training areas show a rather rapid scrub or forest encroachment as well as an increase of competitive grasses or ruderal species. In order to maintain and to restore a favourable conservation status of natural habitat types and characteristic plant and animal species of open areas an extensive all-year grazing with cattle and horses was implemented at the pilot study area “Oranienbaumer Heide”. It based on a comprehensive analysis of the initial state and on adapted management targets. Currently this type of grazing is being tested for the first time in subcontinental heathlands and dry basophilic grasslands in Central Germany. Due to the former military use infrastructure facilities, e.g. fence lines, had to be checked for ammunition. Additional clearing of bushes and trees was carried out in correspondence with nature conservation and forest authorities. After almost three years of grazing a substantial reduction of Calamagrostis epigejos and ruderal species, an increase of bare soil sites as well as a regeneration of Calluna vulgaris was observed throughout the whole pasture area. Continuous public relations activitities were decisive for a positive feed-back of the local people. The grazing management could be ensured for the next few years due to the support of agri-environmental schemes on partial areas. Furthermore feasible procedures for animal treatment were reached in accordance with veterinary regulations.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Entgegen dem vorherrschenden Trend des Verlustes an Heiden und Magerrasen in Deutschland und Europa aufgrund allgemeiner Nutzungsintensivierung, Nutzungsaufgabe oder auch erhöhter Stickstoffeinträge aus der Luft (z.B. Gimingham 1972, Heil & Diemont 1983) haben sich auf Truppenübungsplätzen vielfach nährstoffarme Lebensräume der (Halb-)Offenlandschaften entwickeln oder erhalten können (z.B. Anders et al. 2004, Conrad et al. 2010, Höntsch et al. 2008, Riecken et al. 2009). In Abhängigkeit von den standörtlichen Bedingungen und der Intensität der militärischen Nutzung handelt es sich dabei häufig um verschiedene Sukzessionsstadien der Heiden, Magerrasen oder Pionierfluren. Auf Grund ihrer Vielzahl an seltenen und gefährdeten Lebensraumtypen sowie Pflanzen- und Tierarten wurden zahlreiche der ehemaligen Truppenübungsplätze als Natura-2000-Gebiet ausgewiesen. Im Zuge der Sicherung des Nationalen Naturerbes werden zudem viele dieser großen, unzerschnittenen und durch Nährstoffarmut charakterisierten Flächen schrittweise in das Eigentum von Stiftungen, Naturschutzverbänden oder Bundesländern übertragen (Wahmhoff 2010). Damit besteht die einmalige Chance, Ziele des Naturschutzes, wie beispielsweise die Gewährleistung von natürlichen Prozessen oder die Förderung von Habitatkomplexbewohnern, auf großer Fläche umzusetzen.

Aktuell stellt sich jedoch die Frage, wie langfristig ein günstiger Erhaltungszustand der FFH-Offenlandlebensräume auf Truppenübungsplätzen durch ein sowohl naturschutzkonformes als auch kosteneffizientes Management gewährleistet werden kann, das zugleich die Belastung mit Munition berücksichtigt. Darüber hinaus sollen durch die Managementmaßnahmen dynamische Prozesse initiiert werden, die nicht ausschließlich auf den Erhalt eines definierten Zustands durch statische Maßnahmeplanung fokussieren, sondern vielmehr die typischen Sukzessionsstadien in Sandökosystemen fördern (Jentsch et al. 2002, Keienburg & Prüter 2004). Um ein möglichst breites Spektrum an Tier- und Pflanzenarten der Offen- und Halboffenlandschaften zu erhalten und zu fördern, ist daher bei der Konzipierung und Umsetzung von Managementmaßnahmen zu berücksichtigen, dass neben der kontinuierlichen Erneuerung der Pionierstandorte und Heidekrautbestände auch vielfältige Übergangsstadien zu Magerrasen, Saum- und (Pionier-)Waldstadien gefördert werden (vgl. auch Keienburg & Prüter 2004).

Managementstrategien für großflächige Offenlandbereiche auf Sandstandorten liegen z.B. von Anders et al. (2004), Burkart (2006) und Keienburg & Prüter (2004) sowie aus den Niederlanden und England vor (z.B. Bakker 1989, Pywell et al. 2002). Allerdings gibt es bislang kaum Erfahrungen, inwieweit in dem niederschlagsarmen mitteldeutschen Raum auch extensive Ganzjahresstandweiden mit Robustrassen zum Erhalt und zur Entwicklung der relevanten FFH-Offenlandlebensraumtypen eingesetzt werden können.

Eine weitere Herausforderung liegt darin, die naturschutzfachlichen Zielstellungen in großflächigen Natura-2000-Gebieten sowie die Bedeutung von ehemaligen Truppenübungsplätzen für den Arten- und Biotopschutz und die daraus abzuleitenden Managementmaßnahmen als identitätsstiftendes Merkmal im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern (z.B. Hoheisel & Schweiger 2009, Segert & Zierke 2004).

Vor diesem Hintergrund wird am Modellbeispiel der Oranienbaumer Heide nachfolgend aufgezeigt,

wie ausgehend von einer fundierten Erfassung des Ausgangszustandes und systematisch abgeleiteten Entwicklungszielen ein nachhaltiges, auch ökonomisch tragfähiges Managementkonzept für einen ehemaligen Truppenübungsplatz entwickelt und umgesetzt werden kann,

welche Auswirkungen bereits nach zweijähriger Beweidung mit Robustrindern und pferden auf die Offenland-Lebensraumtypen zu verzeichnen sind,

welche Probleme und Herausforderungen bei der Umsetzung von Managementmaßnahmen auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz unter Berücksichtigung von Munitionsbelastung, Naturschutz-, Forst- und Veterinärrecht sowie Agrarförderbestimmungen und Tiergesundheit bestanden und welche Lösungsansätze gemeinsam mit den Akteuren vor Ort gefunden wurden,

wie durch eine vorausschauende und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit ein wesentlicher Beitrag zur Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen gewährleistet werden kann.

Die Konzeption und erste Ergebnisse der maßnahmebegleitenden naturschutzfachlichen Erfolgskontrollen werden von Felinks et al. (2010) und Lorenz et al. (2011) vorgestellt.

2 Nutzungsgeschichte, Naturraumausstattung und naturschutzfachliche Bedeutung

Die südöstlich von Dessau im Bundesland Sachsen-Anhalt gelegene Oranienbaumer Heide (Abb. 1) wurde von 1945 bis 1992 als militärisches Übungsgebiet durch die Sowjetarmee genutzt. Großflächige Rodungen und Brände, intensiver Panzerfahrbetrieb und die Einrichtung von Schießbahnen führten zu einem einschneidenden Landschaftswandel (IÖN 1993, Ökoplan 1995).

Gegen Ende der 1970er Jahre erreichte der Übungsplatz mit einer Fläche von ca. 4060ha seine größte Ausdehnung. 1991/92 zogen die sowjetischen Streitkräfte aus dem Gebiet ab und hinterließen eine ca. 1000ha große, fast gehölzfreie Offenlandfläche mit vielen Rohbodenstellen und großflächigen Sand-Heide-Biotopen (IÖN 1993). Infolge der fortschreitenden Sukzession nach Aufgabe der militärischen Nutzung ging der Anteil an Rohbodenflächen und vegetationsarmen Bereichen kontinuierlich zurück, zeitgleich nahmen Besenheide-Bestände, Magerrasen sowie Gras-Krautfluren zunächst zu. Mit dem Einwandern von Sand-Birke, Zitter-Pappel und Gemeiner Kiefer entwickelten sich aber auch im zentralen Bereich vermehrt Gebüschstrukturen und kleinflächige Pionierwälder. Die Randbereiche sind durch Kiefernforste sowie naturnähere Pionier- und Mischwälder geprägt.

Die Oranienbaumer Heide ist durch eine in Ost-West-Richtung durch das Gebiet verlaufende geologische Grenze zweier Großlandschaften geprägt. Der nördliche und mittlere Teil gehört zum „Oranienbaumer Talsandgebiet“ des Elbe-Elster-Tieflandes und weist überwiegend nährstoffarme Sande auf. Die „Gräfenhainicher-Söllichauer-Platte“ im südlichen Teil des Gebietes hingegen zählt zur „Dahlen-Dübener Heide“ und ist durch Grundmoränen und teilweise durch Reste eines Endmoränenzuges geprägt. Hier dominieren Bändersande mit einer Unterlagerung durch Geschiebemergel (Schultze 1955, vgl. auch Abb. 3).

Infolge der kleinräumigen Verzahnung verschiedener geologischer und pedologischer Verhältnisse, der großräumigen Pufferzonen zu angrenzenden, intensiver genutzten Gebieten, aber auch als Folge unterschiedlicher Nutzungsintensitäten des militärischen Übungsbetriebes weist das Gebiet eine hohe Arten- und Lebensraumvielfalt der Offenlandschaften auf und zählt zu den biotop- und artenreichsten Gebieten in Sachsen-Anhalt. Prägend für den ca. 1200 ha großen zentralen Bereich (Abb. 2) ist ein eng verzahntes Mosaik aus sandgeprägten Offenlandlebensraumtypen, thermophilen Säumen, Gebüschstrukturen und Pionierwäldern. Diese zusammenhängenden Magerrasen-Heide-Komplexe zählen heute zu den größten in Sachsen-Anhalt (Ökoplan 1995).

Bislang wurden etwa 800 Pflanzenarten nachgewiesen, darunter 74 Arten der Roten Liste des Landes Sachsen-Anhalt, 38 Arten der Roten Liste Deutschlands und 22 Arten der Bundesartenschutzverordnung (John et al. 2010). Florengeographische Bedeutung erhält das Gebiet durch die Überschneidung von Verbreitungsarealen subatlantischer und kontinentaler Pflanzenarten, wobei eine Vielzahl der nachgewiesenen Arten an stickstoffarme Bedingungen gebunden ist (John et al. 2010).

Aus avifaunistischer Sicht ist das Vorkommen von wertgebenden Arten (Anhang I, EU-VSRL) der Offen- und Halboffenlandschaften hervorzuheben, wie Heidelerche, Grauammer, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Sperbergrasmücke, Wendehals, Neuntöter, Raubwürger und Ziegenmelker (IÖN 1993, Ökoplan 1995, Pschorn 2009, Schulze & Pschorn 2006). Das Gebiet bietet Lebensraum für Ringelnatter und Glattnatter und ist durch eine artenreiche Insektenfauna gekennzeichnet. 2009 wurden im südlichen und mittleren Teil der Oranienbaumer Heide 53 Tagfalterarten (Papilionoidea und Hesperiidae) sowie 5 Widderchen-Arten nachgewiesen – mehr als 50 % der insgesamt in der Region Dessau bekannten Tagfalterarten, davon unterliegen 23 Arten einer Schutz- und/oder Gefährdungskategorie (Karisch 2010, Pschorn et al. 2009). Ebenso wurden ausschließlich im zentralen Offenbereich 30 Heuschreckenarten erfasst, davon sind acht Arten geschützt und/oder gefährdet (Pschorn et al. 2009).

Infolge der vielfältigen und naturschutzfachlich relevanten Ausstattung wurden große Bereiche des ehemaligen Truppenübungsplatzes 1998 als Naturschutzgebiet und später mit leicht abweichenden Außengrenzen als Natura-2000-Gebiet „Mittlere Oranienbaumer Heide“ ausgewiesen (Abb. 2). Das Gebiet liegt z.T. im Biosphärenreservat „Mittelelbe“ (Abb. 1). Die Oranienbaumer Heide wird mit einer Größe von 2114ha zukünftig als eine von 33 Nationalen Naturerbeflächen in das Eigentum der DBU Naturerbe GmbH übergehen (Wahmhoff 2010).

3 Ausgangszustand

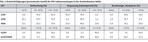

Zur Erfassung des Ausgangszustandes und zur Ableitung von geeigneten Managementmaßnahmen wurde 2007 (mit kleinflächigen Ergänzungen im Norden in 2009) im zentralen 1225 ha großen Bereich eine Kartierung aller FFH-relevanten sowie übrigen Lebensraumtypen nach LAU (2004) durchgeführt (Felinks et al. 2010). Als Grundlage standen CIR-Luftbilder aus den Jahren 2005 und 2009 sowie die CIR-Biotoptypen- und Nutzungstypenkartierung aus den Jahren 1992 (Peterson & Langner 1992) und 2005 zur Verfügung. Binnendünenbereiche wurden aus der geologischen Karte (LAGB 1908) übernommen. Die Darstellung (Abb. 3) und Bilanzierung der Lebensraumtypen (Tab. 1) basiert auf einer Zuordnung zur aktuellen FFH-Kartieranleitung (LAU 2010). Da für jede Kartiereinheit der Grad der Verbuschung, Vergrasung (Land-Reitgras) und Ruderalisierung (Brachezeiger) erfasst wurde, können die Beeinträchtigungen differenziert für die relevanten FFH-Offenlandlebensraumtypen vor Maßnahmebeginn quantifiziert werden (Tab. 2).

Zum Zeitpunkt der Ersterfassung entsprachen etwa 492ha FFH-relevanten Lebensraumtypen (Tab. 1), davon 67ha mit Entwicklungspotenzial zu FFH-Lebensraumtypen. 15 Jahre nach Aufgabe der militärischen Nutzung waren alle FFH-Lebensraumtypen durch ein vollständiges bzw. weitgehend vollständiges lebensraumtypisches Arteninventar ausgewiesen. Die jeweiligen Habitatstrukturen waren jedoch überwiegend nur schlecht ausgeprägt. Die Strukturarmut in den Trockenen Europäischen Heiden war insbesondere auf die Dominanz von überalterter Besenheide zurückzuführen. 90 % der Besenheide-Bestände befanden sich in der Degenerationsphase, die Juvenilphase fehlte nahezu vollständig. Der Anteil an offenen Bodenstellen lag in allen Lebensraumtypen deutlich unter 5 %.

Starke Beeinträchtigungen resultierten auf ca. 80 % der Trockenen Europäischen Heiden (LRT 4030), auf 76 % der Basenreichen Sandrasen (LRT 6120*) und auf fast allen Mosaikflächen (LRT 6120*/ 4030) aus Verbuschung mit Sand-Birke, Wald-Kiefer und Zitter-Pappel. Auch die FFH-Lebensraumtypen auf den Binnendünen waren auf jeweils ca. 55 % der Flächen durch Verbuschung stark beeinträchtigt. Zudem kam im Jahr 2007 die neophytische Spätblühende Traubenkirsche einzeln oder in Gruppen im gesamten zentralen Bereich vor. Nahezu alle Flächen der Basenreichen Sandrasen wiesen starke Beeinträchtigungen infolge von Vergrasung, v.a. mit Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos), oder des Vorkommens von Brachezeigern auf. In den Besenheide-Beständen, den Mosaiken und den Lebensraumtypen auf den Binnendünen wurde eine mittlere Beeinträchtigung infolge von Vergrasung oder Verstaudung nachgewiesen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Dünenbereiche infolge des militärischen Übungsbetriebes stark überprägt bzw. vollkommen zerstört und zudem über weite Bereiche bereits bewaldet sind.

Ein Vergleich der aktuellen avifaunistischen Untersuchungen (Pschorn 2009) mit den zurückliegenden Erfassungen (Schulze & Pschorn 2006) zeigt z.T. große Unterschiede bei den wertgebenden Vogelarten im zentralen Bereich der Oranienbaumer Heide (Abb. 2). Das gilt sowohl für die Anzahl als auch für die Verteilung der Revierstandorte. Insbesondere beim Ziegenmelker war ein drastischer Rückgang von 42 (3,8 % am Gesamtbrutbestand von Sachsen-Anhalt) auf 15 Brutreviere (1,4 % am Gesamtbrutbestand) in den letzen vier Jahren zu verzeichnen. Bestandseinbußen traten z.B. auch bei Heidelerche (Rückgang von 37 auf 32 Brutreviere), Braunkehlchen (16 bzw. 12) und Grauammer (37 bzw. 32) auf. Eine räumliche Verschiebung der Brutreviere ist teilweise bei Heidelerche, Wendehals, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Braun- und Schwarzkehlchen zu verzeichnen. Die Gründe hierfür liegen zum überwiegenden Teil an der fortschreitenden Verbuschung der zuvor besiedelten Brut- und Nahrungsflächen.

4 Leitbild und Entwicklungsziele

Ausgehend von den im Standarddatenbogen gemeldeten FFH-Offenlandlebensraumtypen und den Ergebnissen der Lebensraumtypenkartierung wurde als Leitbild für den zentralen Bereich der Oranienbaumer Heide (Abb. 2) der Erhalt und die Entwicklung von großflächigen Offenlandbereichen mit einem Flächenumfang von ca. 750ha im Komplex mit Gebüschen, Baumgruppen und Einzelbäumen festgelegt (DBU 2009). Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, dass bei einem angepassten Management auch langfristig das gebietstypische räumliche Mosaik aus Basenreichen Sandrasen, Trockenen Europäischen Heiden sowie Silbergraspionierfluren und Heiden auf Binnendünen gesichert wird. Andererseits kann somit die zeitliche Abfolge von verschiedenen Sukzessionsstadien einschließlich der Entstehung von Rohbodenstandorten mit Pionierstadien bis zur Herausbildung von Gehölzstrukturen toleriert werden, die insbesondere das für die wertgebenden Vogelarten notwendige komplexe Habitatgefüge bereitstellen. Auf dieser Grundlage wurden die folgenden Erhaltungs- und Entwicklungsziele konkretisiert:

Erhalt der Flächengröße der kartierten FFH-Lebensraumtypen, wobei jedoch zeitliche und räumliche Verschiebungen im Flächenanteil zwischen den Lebensraumtypen möglich sind;

mindestens die Gewährleistung des Erhaltungszustandes B für alle Lebensraumtypen bei deutlicher Verbesserung der lebensraumtypischen Habitatstrukturen;

Erhalt des Artenspektrums des Ausgangszustandes;

keine weitere Ausbreitung der neophytischen Spätblühenden Traubenkirsche (Prunus serotina).

Anschließend wurden die Managementziele unter Berücksichtigung der Bewertungskriterien entsprechend LAU (2010) für die einzelnen FFH-Lebensraumtypen festgelegt. Dabei fanden auch die Habitatansprüche der wertgebenden Vogelarten Berücksichtigung. Für die Trockene Europäische Heide (LRT 4030) wird zeitnah eine Reduzierung der Degenerationsphase auf einen Anteil unter 70 % und das Vorhandensein von allen Altersstadien angestrebt. Der Verbuschungsgrad soll durchschnittlich nicht mehr als 30 % betragen, so dass kleinräumig auch Gehölzbestände mit einem Deckungsgrad von 40 bis 50 % toleriert werden können. Die offenen Bodenstellen sollen auf mindestens 5 % erhöht und die Rohhumusakkumulation reduziert werden. Für die Basenreichen Sandrasen (LRT 6120*) wird eine strukturreiche Krautschicht angestrebt, die v.a. eine Reduzierung von konkurrenzkräftigen Gräsern und Brachezeigern erfordert, die Verbuschung soll maximal 10 % betragen. Für die Silbergraspionierfluren auf Binnendünen (LRT 2330) werden lückige Rasen mit verschiedenen Sukzessionsstadien, ein Anteil an offenen Bodenstellen größer 10 %, eine maximale Verbuschung von 10 % und eine Reduzierung des Land-Reitgrases auf 10 bis 20 % festgelegt.

5 Managementstrategie

Auf Grund der Munitionsbelastung können Managementmaßnahmen wie kontrolliertes Brennen oder mechanische Maßnahmen, die mit Bodeneingriffen verbunden sind (z.B. Plaggen, Schoppern, Keienburg & Prüter 2004), nicht angewendet werden. Durch eine Beschränkung auf Mahd werden kaum offene Bodenstellen zur Förderung konkurrenzschwacher Pflanzenarten bzw. als Voraussetzung für eine generative Verjüngung der überalterten Besenheide geschaffen. Zudem wird durch eine großflächige Mahd eine enge Verzahnung der Offenlandlebensraumtypen mit Gehölzstrukturen ausgeschlossen. Angesichts der Größe des Gebietes und der im Winter erforderlichen Stallhaltung war auch eine Huteweide mit Schafen und Ziegen im vorliegenden Fall keine langfristig ökonomisch vertretbare Variante. Zudem würden bei einer Stallhaltung der Weidetiere die landschaftspflegerischen Effekte einer Winterbeweidung ungenutzt bleiben.

Entsprechend dem Kenntnisstand zur Beweidung mit Megaherbivoren zu Projektbeginn (z.B. Bunzel-Drüke et al. 2008, Finck et al. 2004, Gerken et al. 2008, Reisinger & Lange 2005, Schwabe & Kratochwil 2004, Vera 2000, von Oheimb et al. 2006) wurde deshalb eine ganzjährige extensive Standweide mit Heckrindern und Konikpferden eingerichtet (Abb. 4). Um ein dem Standort und den Entwicklungszielen angepasstes Weidemanagement zu gewährleisten, erfolgt die Einrichtung der insgesamt ca. 800 ha großen Weidefläche in drei Etappen (Abb. 2). Im Herbst 2008 wurde eine ca. 305 ha große Fläche im südlichen Bereich und im Herbst 2010 eine weitere Weidefläche im Norden mit einer Größe von 172 ha eingerichtet. Die Besatzstärke liegt jeweils bei ca. 0,15 GVE/ha. Während das Verhältnis von Rindern zu Pferden auf der südlichen Weidefläche bei ca. 4:1 liegt, wurde im Norden auf Grund des höheren Anteils an Landreitgrasfluren (Abb. 3) das Verhältnis von Rindern zu Pferden auf 1:1 angepasst. In den Wintermonaten 2011/ 2012 soll voraussichtlich der mittlere Teil in die Weide einbezogen werden. Die Zäunung erfolgt durch einen Elektrozaun mit zwei Litzen, zur Wasserversorgung wurden drei Brunnen gebohrt und es wurde ein ortsfester Fangstand in Holzbauweise mit einem integrierten Behandlungsstand errichtet. Eine der Tränken liegt innerhalb des Fangstandes. Die Bewirtschaftung erfolgt durch einen landwirtschaftlichen Betrieb (Primigenius gGmbH).

Um eine Ausbreitung der neophytischen Spätblühenden Traubenkirsche durch die Weidetiere zu verhindern, wurden vor Besatz der Weideflächen alle Individuen entkusselt und abtransportiert. Außerdem fanden in den Herbst- und Wintermonaten 2009/2010 und 2010/ 2011 Entbuschungsmaßnahmen in den zentralen Offenlandbereichen auf insgesamt 260 ha statt. Die Holzbiomasse wurde gehackt, abtransportiert und energetisch verwertet. Zur vegetativen Verjüngung der stark überalterten Heidebestände erfolgte im Herbst 2010 zusätzlich auf ca. 10 ha eine Mahd von homogenen, überalterten Besenheide-Dominanzbeständen mit einem Balkenmäher. Das Mahdgut wurde aufgenommen, zu Ballen gepresst und findet beim Decken von Reetdächern Verwendung. Sowohl die Entbuschungsmaßnahmen als auch die Heidemahd erfolgten in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesforstbetrieb „Mittelelbe“.

6 Erste Effekte der Beweidung auf die Entwicklung der FFH-Lebensraumtypen

Nach zwei Jahren der extensiven Ganzjahresbeweidung mit Heckrindern und Konikpferden haben flächendeckend positive Entwicklungen eingesetzt, die nachfolgend kurz zusammengefasst werden. Eine Erläuterung der Methode sowie erste Ergebnisse der naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle geben Lorenz et al. (2011) und Felinks et al. (2010).

In den Basenreichen Sandrasen, den Landreitgrasfluren sowie den Gras-Krautfluren ist eine deutliche Reduzierung der Streuauflage sowie eine Erhöhung der Strukturvielfalt in der Krautschicht zu verzeichnen (Abb. 5). Dabei hat v.a. der Deckungsgrad des zuvor stark dominierenden Land-Reitgrases in den Basenreichen Sandrasen und Mosaiken um durchschnittlich ca. 10 %, in den Landreitgras-Dominanzbeständen sogar um ca. 20 % abgenommen. Eine vegetative Verjüngung der Besenheide hat punktuell, aber gleichmäßig verteilt in den Mosaik-Beständen sowie in den Besenheide-Dominanzbeständen eingesetzt. Insbesondere bei lang anhaltender und hoher Schneebedeckung wurde die Besenheide durch die Rinder stärker in Anspruch genommen (Blume 2010, Krug 2010). Durch das Auslegen von Mineralienlecksteinen konnte diese Entwicklung auf einfache Weise unterstützt werden. Durch den verstärkten Tritt in der Umgebung der Lecksteine wurden die überalterten Heidebestände abgebrochen und der Neuaustrieb nachhaltig gefördert. Zudem ist zu erkennen, dass die auf Teilflächen durchgeführte Heidemahd zeitnah zu einer vegetativen Verjüngung der Besenheide beiträgt. Gleichwohl wird die Verbesserung des Erhaltungszustands der großflächigen Heidekrautbestände längere Zeiträume in Anspruch nehmen als von gräserdominierten Lebensraumtypen.

Auf der gesamten Weidefläche haben im Verlauf von nur zwei Jahren die offenen Bodenstellen zugenommen. Besonders auffällig ist die Erhöhung um durchschnittlich 15 % in den Silbergraspionierfluren im Bereich der Binnendünen, v.a. infolge der artspezifischen Verhaltensweisen der Pferde (Wälzstellen,s. Abb. 6). Aber auch in den Basenreichen Sandrasen und Mosaiken ist eine Zunahme um ca. 5 % zu verzeichnen. Darüber hinaus wird die Weidefläche durch zahlreiche Tierpfade durchzogen. Sowohl durch Vergrößerung von vorhandenen Offenstellen als auch durch Herausbildung von Trittsiegeln und weiteren punktuellen Offenstandorten wird eine verstärkte Etablierung von konkurrenzschwachen Arten, z.B. Mondrautenfarn (Abb. 7), gefördert. Ein weiterer Erfolg ist der intensive Verbiss der Stockausschläge der entkusselten Spätblühenden Traubenkirsche durch die Rinder. Eine weitere Ausbreitung dieser Art wird damit im Projektgebiet vollständig unterbunden.

7 Herausforderungen und Lösungsansätze

Munitionsbelastung

Auf allen ehemaligen Truppenübungsplätzen, auf denen keine flächige Munitionsberäumung durchgeführt wurde, sind bodeneingreifende Maßnahmen ohne vorherige Sondierung nicht möglich (Conrad et al. 2010). Zur Errichtung der Zauntrasse wurden deshalb die Standorte für die Zaunpfähle sondiert. Sofern an diesen Punkten ein Munitionsverdacht nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Zaunpfahl nach Möglichkeit verschoben. Voraussetzung dafür war eine enge zeitliche Abstimmung der Arbeiten des Sondierungstrupps mit dem Bewirtschafter. Auf Grund der intensiven Arbeit mit den Tieren im Fangstand wurde die gesamte Grundfläche des Fangstandes sondiert, alle Verdachtspunkte wurden aufgegraben. Der Bereich der Tränken wurde ebenfalls in einem 30-m-Radius nach Munition sondiert. In Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde die Entbuschung motormanuell durchgeführt, die Rückung erfolgte manuell, in Teilbereichen mit geringerer Munitionsbelastung konnte auch ein Forwarder eingesetzt werden.

Landeswaldgesetz

Angesichts der bereits weit vorangeschrittenen Gehölzsukzession wurde mit den Forstbehörden eine Entbuschung im Bereich von kartierten FFH-Lebensraumtypen vereinbart, auf denen der Deckungsgrad der Gehölzschicht maximal 70 % betrug. Dies entspricht der Obergrenze, bis zu der die im Gebiet vorkommenden Offenlandlebensraumtypen noch mit Erhaltungszustand C kartiert werden können (LAU 2010). Eine generelle Übertragbarkeit dieser Vorgehensweise auf andere Flächen kann hieraus gegenwärtig nicht abgeleitet werden, da ausgehend von dem Überschirmungsgrad in den durch Sukzession etablierten Gehölzbeständen keine direkten Rückschlüsse auf den Bestockungsgrad gezogen werden können. Unter Berücksichtigung der Durchführungsverordnungen zum Landeswaldgesetz sind deshalb in Sachsen-Anhalt bislang nur Einzelfalllösungen möglich.

Für die in die Weidefläche integrierten Pionierwälder wurde in Abstimmung mit der DBU Naturerbe GmbH ein Zielzustand definiert. Dieser kann zum Erhalt von Vogelarten des Halboffenlandes (z.B. Ziegenmelker) auch die langfristige Existenz von Pionierwaldstadien mit halboffenen Teilbereichen beinhalten. Nach Einschätzung der Oberen Forstbehörde liegt nach zwei Jahren der sehr extensiven Beweidung mit 0,15 GVE/ha keine Gefährdung der Waldexistenz vor. Um die weitere Entwicklung zu dokumentieren, wurde mit den Forstbehörden vereinbart, dass über eine Verbiss- und Schälschadenserhebung der Einfluss der Weidetiere auf die Gehölzverjüngung fortlaufend dokumentiert wird. Indem die Erfassungen vor und nach Besatz der Weidefläche sowie auf Kontrollflächen durchgeführt werden, ist es möglich, den zusätzlichen Einfluss von Rot- und Rehwild zu berücksichtigen. Entsprechend den Ergebnissen der Wiederholungserfassung erfolgt, falls erforderlich, eine Anpassung der Besatzstärke bzw. Herdenzusammensetzung.

Naturschutzfachliche Zielkonflikte

Die Wert gebenden Vogelarten in der Oranienbaumer Heide zählen überwiegend zu den Offen- sowie Halboffenlandarten. Eine diverse und strukturierte Habitatausstattung ist Voraussetzung für einen guten Erhaltungszustand der verschiedenen Arten. Als Neststandort werden meist Deckung bietende Strukturen (z.B. Gebüsche, höheres Grasland), für den Nahrungserwerb jedoch eher niedrigwüchsige und lückige Vegetationsschichten benötigt. Wichtig ist außerdem ein Wechsel mit Gebüschgruppen und Einzelgehölzen als Sing- und Ansitzwarten. Während vor allem Ziegenmelker und Heidelerche mehr oder weniger halboffene, trockene Standorte mit sandigen Rohbodenbereichen benötigen und demzufolge die Bestandsentwicklung auf Grund der Zunahme der Strauchschichtdeckung und Vergrasung vor Maßnahmebeginn negativ zu werten war, profitierten von dieser Lebensraumausstattung beispielsweise Neuntöter und Sperbergrasmücke. Da jedoch Vergrasung und Verbuschung die Nahrungserreichbarkeit zunehmend einschränken, hatten vermutlich auch Neuntöter und Sperbergrasmücke ihr Bestandsmaximum auf der Fläche bereits überschritten. Vor diesem Hintergrund waren auch aus avifaunistischen Schutzgründen Entbuschungsmaßnahmen zur Auflockerung der bereits vollständig verbuschten Bereiche sowie die Verhinderung einer weiteren Gehölzzunahme dringend erforderlich. Um die für die Oranienbaumer Heide typische Mosaikstruktur zu fördern und zu erhalten, wurden deshalb bei den Entbuschungsmaßnahmen auf 50ha gezielt Zitterpappel-Gebüsche belassen, die v.a. von der Sperbergrasmücke als Bruthabitat genutzt werden. Auf weiteren 150ha wurde eine Gehölzbedeckung von durchschnittlich ca. 10 % angestrebt, um die Habitatbedingungen für die Offenlandarten zu fördern. Bei dieser Maßnahmeplanung wurde berücksichtigt, dass auch außerhalb der für die Entbuschung vorgesehenen Bereiche weiterhin ein Mosaik aus Gehölzstrukturen und Offenlandlebensräumen vorhanden ist.

Veterinärrechtliche Vorgaben

Die Erfüllung veterinärrechtlicher Vorgaben unter den besonderen Bedingungen großflächiger Ganzjahresweide stellt eine besondere Schwierigkeit dar (z.B. Bunzel-Drüke et al. 2008, Schröder 2010). Nach frühzeitigen und engen Abstimmungen mit dem zuständigen Veterinäramt und dem betreuenden Tierarzt wurde deshalb ein ortsfester Fangstand mit einer Grundfläche von ca. 1300 m² und einem integrierten Behandlungsstand errichtet. Durch den Einbau einer Trennwand können die Tiere vor dem Behandlungsstand separiert werden. Auf Grund des zwar aufwändigen, aber professionellen Fangstandes können die verpflichtenden jährlichen Blutkontrollen durchgeführt werden. Vor dem Einbringen auf die Weide wurden die Rinder auf seuchenrelevante Erreger getestet und werden seitdem entsprechend den veterinärmedizinischen Vorgaben betreut. Dazu gehören die vorgeschriebenen Untersuchungen auf Krankheiten wie BHV-1, Brucellose und Leucose. Der BVD-Test erfolgt seit 01.01.2011 im Zuge des Einbringens der Stanzohrmarke. Durch das Veterinäramt wurde zudem die Genehmigung ausgestellt, die Frist für die Ohrmarkung der Kälber auf sechs Monate zu verlängern (entsprechend Art. 4, Abs. 2 Unterabs. 1 der VO (EG) Nr. 1760/2000). Auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, Anhang III, Abschnitt III (Nummer 1, 3 und 4) können auf Antrag und nach Genehmigung durch das Veterinäramt und nach Lebendbeschau durch den bestandsbetreuenden Tierarzt die Rinder im Fangstand per Kugelschuss betäubt und per Halsstich getötet werden. Anschließend wird das Tier unverzüglich in den Schlachthof gebracht. Dort erfolgt eine Tierkörperbeschau durch einen amtlich bestellten Fleischbeschauer. Bei Tieren über 4 Jahre ist zusätzlich ein BSE-Test nötig. Die regionale Vermarktung der hochwertigen Fleisch- und Wurstprodukte aus der Oranienbaumer Heide erfolgt über den regionalen Landschaftspflegeverband. Die Pferde sind als halbwilder Bestand beim Veterinäramt gemeldet, jährliche Blutkontrollen sind nicht nötig. Ein Pferdepass wäre jedoch als Voraussetzung für eine Schlachtung erforderlich.

Herdenmanagement

Auf Grund des langen und harten Winters 2009/2010 und des frühen Wintereinbruchs im Jahr 2010 wurde jeweils im Dezember mit einer Zufütterung begonnen. Im Winter 2009/2010 wurden über einen Zeitraum von vier Monaten ca. 850kg Heu je Woche von ökologisch wirtschaftenden Betrieben aus der Region zugefüttert. Dies diente gleichzeitig als Lockfütterung zur Vorbereitung der veterinärmedizinischen Untersuchungen der Rinder im Januar. Auch im Dezember 2010 wurde während der geschlossenen Schneedecke ca. 850 kg Heu je Woche zugefüttert. Von Januar bis März 2011 wurde die Zufütterung auf ca. 200 kg pro Woche eingeschränkt, um die Verbissleistung der Weidetiere in den Wintermonaten optimal auszunutzen.

Trotz der aus Gründen der Tiergesundheit notwendigen Zufütterung war der landschaftspflegerische Effekt der Winterbeweidung enorm: Vor Beginn der nächsten Vegetationsperiode waren in beiden Jahren alle gräserdominierten Lebensräume, einschließlich der Streuauflagen, weitgehend abgeweidet. Um ganzjährig eine ausreichende Versorgung mit Futter zur gewährleisten, wurden in der Oranienbaumer Heide außerdem besser mit Wasser und Nährstoffen versorgte Standorte in die Weidefläche integriert, die auch einen energiereicheren Aufwuchs liefern. Gleichzeitig wird durch die Einbeziehung von Landreitgrasfluren, Gras-Krautfluren, Seggenbeständen sowie stärker verbuschten Bereichen und Pionierwäldern die Ausbildung von räumlichen und zeitlichen Übergangsstadien auf der Weidefläche gefördert.

Um die kritische Winterzeit bei laktierenden Mutterkühen zu umgehen und die Kalbungen gezielt auf das Frühjahr zu legen, wurde die Reproduktion durch Sterilisation bzw. Schlachten der Stiere vorübergehend eingestellt. Im Juli und August 2010 wurden dann zwei Zuchtstiere zeitweise eingesetzt, die Geburt der Kälber fällt damit in den April bzw. Mai.

Agrarumweltmaßnahmen

Eine finanzielle Absicherung des Projektes konnte mittelfristig über die Inanspruchnahme von Agrarumweltmaßnahmen gewährleistet werden. In Sachsen-Anhalt können aus der zweiten Säule „Freiwillige Naturschutzleistungen“ (FNL) auch für Flächen beantragt werden, für die keine landwirtschaftlichen Betriebsprämien gezahlt werden (NB 200). Hierbei handelt es sich um Flächen mit den Nutzungscodes „Heide“ (Heidemosaike, Sandtrockenrasen sowie Silbergraspionierfluren) oder „Sonstige nicht betriebsprämienfähige Flächen“. Risiken für den Bewirtschafter resultieren gegenwärtig jedoch daraus, dass bei einer extensiven Beweidung immer auch Sukzessions- oder Verbuschungsstadien auftreten können, die naturschutzfachlich zwar durchaus erwünscht sind, die jedoch die Gefahr von Sanktionen für den Landwirt beinhalten.

In der künftigen Förderperiode sollte deshalb u.a. sichergestellt werden, dass die gesamte extensiv beweidete Fläche, einschließlich Nicht-FFH-relevanten Lebensraumtypen, über die erste und zweite Säule gefördert werden kann, auch wenn sie nicht von typischen Weidegräsern dominiert und sich auf ertragsschwachen Standorten befindet. Zudem sollte ein nach naturschutzfachlichen Kriterien festgelegter maximaler Verbuschungsgrad auf der gesamten Weidefläche oder teilflächenspezifisch toleriert werden (Metzner et al. 2010). Auf die Einmessung von Landschaftselementen wurde bewusst verzichtet, da ihr lagegetreuer Erhalt auf einer Ganzjahresstandweide nicht gesichert werden kann.

Öffentlichkeitsarbeit

Auf Grund der ehemaligen militärischen Nutzung unterliegt die Oranienbaumer Heide der Kampfmittel-Gefahrenabwehrverordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Damit besteht für das gesamte Gebiet ein allgemeines Betretungsverbot, da selbst die Hauptwege nicht munitionsberäumt sind. Vor diesem Hintergrund war es ein vordringliches Anliegen, die Bürgerinnen und Bürger in den angrenzenden Gemeinden zeitnah und ausführlich über das Projekt zu informieren, um den Eindruck zu vermeiden, dass nach Abzug des Militärs infolge von Naturschutzmaßnahmen ein Betreten des Gebietes weiterhin nicht möglich ist (Häcker & von Voithenberg 2004, Segert & Zierke 2004).

Vor Einrichtung der Weide wurde das Projekt deshalb zunächst den Bürgermeistern in den angrenzenden Gemeinden und anschließend in Gemeindeversammlungen vorgestellt. Bei allen Veranstaltungen waren neben den Projektbearbeiterinnen der Hochschule Anhalt immer auch ein Vertreter des Bewirtschafters, des Bundesforstbetriebes „Mittelelbe“ als Vertreter des zukünftigen Eigentümers (DBU Naturerbe GmbH), des Biosphärenreservats „Mittelelbe“ sowie des zuständigen Ordnungsamtes anwesend. Diese Vorgehensweise war zwar sehr zeit- und personalintensiv, aber dadurch konnte das Projekt von Beginn an positiv in der lokalen Öffentlichkeit verankert werden.

Nach Besatz der Weidefläche wurde im Januar 2009 eine erste Exkursion angeboten. Seitdem findet jeweils einmal in der Vegetationsperiode eine sehr gut besuchte Führung statt, zusätzlich wird in einem Abendvortrag in einer Gemeinde über den aktuellen Stand berichtet.

Auf dieser Basis wurde in Kooperation zwischen allen Akteuren ein abgestimmtes Wegekonzept entwickelt, mit dem ein Erleben der halboffenen Weidelandschaft für die lokale Bevölkerung möglich wird, ohne dass sich dies negativ auf die aktuelle Naturraumausstattung auswirkt. Mit finanzieller Unterstützung der DBU und der Anliegergemeinden konnte durch Munitionsbergung die Begehbarkeit dieser Hauptwege ermöglicht werden.

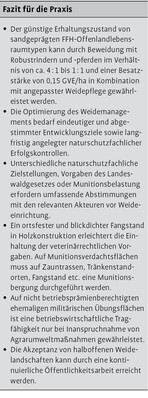

8 Fazit

Nach dreijähriger Projektlaufzeit kann am Beispiel des Modellprojektes in der Oranienbaumer Heide gezeigt werden, dass großflächige Nationale Naturerbeflächen das Potenzial bieten, durch die Kombination verschiedener Managementstrategien den Erhalt und die Entwicklung von FFH-Offenlandlebensraumtypen zu gewährleisten. Voraussetzung dafür ist die Entwicklung von mit allen regionalen Akteuren abgestimmten Leitbildern und Entwicklungszielen auf der Basis einer fundierten Erfassung des Ausgangszustandes.

Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass die erfolgreiche und langfristig wirtschaftlich tragfähige Einrichtung von Ganzjahresstandweiden in den Anfangsjahren eine intensive Projektbegleitung erfordert. Dabei müssen einerseits die Grundlagen für eine naturschutzfachliche Erfolgskontrolle der Maßnahmen gelegt werden (vgl. Lorenz et al. 2011). Andererseits müssen zahlreiche Abstimmungen zwischen verschiedenen Akteuren koordiniert werden, die von dem Bewirtschafter allein nicht getragen werden können, insbesondere wenn die Projektfläche z.B. auf ehemaligen Truppenübungsplätzen liegt, Bestandteil von verschiedenen Schutzgebieten ist, veterinärrechtliche Auflagen zu erfüllen sind und die Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von Agrarumweltmaßnahmen zu recherchieren sind. Sofern es jedoch in der Initialphase gelingt, wie im Fall der Oranienbaumer Heide, eine finanzielle Absicherung der Weide über Agrarumweltmaßnahmen (in Sachsen-Anhalt über Freiwillige Naturschutzleistungen) zu gewährleisten, und die weiteren Voraussetzungen geklärt sind, können Managementmaßnahmen in Natura-2000-Gebieten auch in entsprechend ausgerichtete landwirtschaftliche Betriebe integriert werden. Gleichzeitig bieten sie die Möglichkeit, durch eine umfassende und fachlich fundierte Information der Bevölkerung neue Impulse für den Erhalt und die Entwicklung der Biodiversität in der Kulturlandschaft zu setzen, die durch Kooperation mit Landschaftspflegeverbänden, z.B. über die Vermarktung von Produkten aus der Landschaftspflege, auch längerfristig abgesichert werden können.

Dank

Die Einrichtung der Weidefläche und die wissenschaftliche Begleitung wurde gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Az. 25424-02), den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums – Sachsen-Anhalt 2007-2013 und die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt. Für die vielfältige Unterstützung möchten wir uns bei dem Biosphärenreservat „Mittelelbe“, dem Bundesforstbetrieb „Mittelelbe“, den Mitarbeitern der Oberen und Unteren Naturschutz- und Forstbehörden sowie dem Ordnungs- und Veterinäramt des Landkreises Wittenberg bedanken.

Literatur

Anders, K., Mrzljak, J., Wallschläger, D., Wiegleb, G. (Hrsg., 2004): Handbuch Offenlandmanagement am Beispiel ehemaliger und in Nutzung befindlicher Truppenübungsplätze. Springer, Berlin, Heidelberg, 320S.

Bakker, J.P. (1989): Nature management by grazing and cutting. Kluwer, Dordrecht, 400S.

Blume, N. (2010): Analyse des Fraßverhaltens sowie weiterer vegetationsbeeinflussender Aktivitäten von Heckrindern und Koniks im FFH-Gebiet Mittlere Oranienbaumer Heide bei Dessau. Unveröff. Bachelorarb., Hochschule Anhalt, Bernburg, 40S.

Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Finck, P., Kämmer, G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J., Scharf, M., Zimball, O. (2008): Wilde Weiden – ein Leitfaden für die Ganzjahresbewirtschaftung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung. Bad Sassendorf-Lohne, 215S.

Burkart, B. (2006): Offenlandmanagement mit Haus- und Wildtieren am Beispiel des ehemaligen Truppenübungsplatzes Dauban/Oberlausitz. Culterra 45, 1-302.

Conrad, B., Ewald, C., Jurkschat, M., Lehmann, R., Lütkepohl, M., Lüttschwager, D., von Plettenberg, G., Rödel, I., Thielemann, L. (2010): Entwicklung von Verfahren für die Erhaltung von Heiden auf munitionsbelasteten Flächen. Archiv für Forstwesen und Landschaftsökologie 44, 123-136.

DBU (2009): Oranienbaumer Heide. http://www.dbu.de/1329.html. Letzter Zugriff: 30.06.2011.

Felinks, B., Tischew, S., Lorenz , A., Osterloh, S. (2010): Entwicklung von kosteneffizienten Strategien zum Erhalt und zur Entwicklung von FFH-Offenlandlebensräumen auf großen Flächen. Unveröff. Zwischenber. an die DBU (Az 25424/02). Hochschule Anhalt, Bernburg, 117S.

Finck, P., Härdtle, W., Redecker, B., Riecken, U. (Hrsg., 2004): Weidelandschaften und Wildnisgebiete – vom Exper

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.