Handelbare Flächenausweisungszertifikate

Abstracts

Im Projekt „Spiel.Raum“ des BMBF haben 14 Kommunen den Handel mit Flächenausweisungszertifikaten erprobt und über eine Internetplattform simuliert. Die Ergebnisse zeigen, dass dieses Politikinstrument ökonomische Effizienzgewinne beim Flächensparen ermöglicht. Eine wichtige Erkenntnis bei den Teilnehmerkommunen war darüber hinaus die Notwendigkeit, im Rahmen der Baulandausweisung finanzielle Aspekte stärker und fundierter in die Entscheidungsfindung einzubeziehen als bisher und hierfür entsprechende Tools z.B. zur Kostenermittlung zu nutzen.

Die vor Beginn des Handels vorzunehmende Zuteilung an Zertifikaten ist politisch brisant, da je nach verwendetem Zuteilungskriterium verschiedene Kommunen begünstigt oder benachteiligt werden. Zur Diskussion gestellt wird die Verwendung des Indikators „Geschützte Flächen“, der den Flächenaspekt möglicherweise gerechter berücksichtigt als die reine Gemarkungsfläche.

Das Instrument handelbarer Flächenausweisungszertifikate könnte bestehende Planungsinstrumente sinnvoll ergänzen, um die Flächeninanspruchnahme deutlich und nachhaltig zu reduzieren. Im Projekt konnten wichtige Erkenntnisse gesammelt werden; bis zur Praxisreife besteht aber noch Bedarf an Akzeptanzschaffung und Kompetenzbildung.

Tradable Development Certificates – Results of a field experiment in 14 municipalities

Participating in the project „spiel.raum“ 14 municipalities could prove the trading in development certificates and simulate it on an internet platform. The results show that this political tool can improve the economic efficiency in reducing land consumption. Another important insight for the municipalities was the necessity to consider financial aspects in the decision making process in a stronger and more substantiated way and to use appropriate tools, e.g. for cost estimation.

Before trading the certificates have to be distributed which can be politically explosive since individual municipalities can be either privileged or disadvantaged depending on the distribution criteria. The application of the indicator ‚protected sites‘ instead of ‚size of the district‘ has been put up for discussion, since it possibly considers the site aspect more equitably.

The tool of tradable development certificates could efficiently supplement existing planning instruments in order to clearly and sustainably reduce land consumption. The project allowed to gain important findings. In order to become ready for practical application, however, there is further need to improve acceptance and competences.

- Veröffentlicht am

1 Ausgangslage und Problemstellung

1.1 Einführung

In den Jahren 2004 bis 2007 stieg die Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) in Deutschland durchschnittlich um 113ha pro Tag (Statistisches Bundesamt 2008). Trotz einer rückläufigen Neuausweisung in der jüngsten Vergangenheit besteht nach wie vor eine große Diskrepanz zu dem vom BMU (1998) formulierten und in die nationale Nachhaltigkeitsstrategie übernommenen Ziel von 30 ha pro Tag bis zum Jahr 2020.

Die Ursachen der Flächeninanspruchnahme sind vielfältig. So versprechen sich Kommunen höhere Einnahmen durch Zuzug von Einwohnern und Gewerbe (Jörissen & Coenen 2007), wobei lange Zeit die Neuausweisung als kostengünstig im Vergleich zu Innenentwicklungsmaßnahmen wie z.B. Baulückenschließung oder Brachflächennutzung galt. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass bei umfassender Betrachtung der Ausgaben und Einnahmen, die mit der Ausweisung und Erschließung neuer Baugebiete einhergehen, sich hinsichtlich der Infrastruktur-Folgekosten oft ein negativer Saldo ergibt und die Kosten der Neuausweisungen höher sind als bei Maßnahmen im Innenbereich (so z.B. Gutsche 2006, Gutsche & Schiller 2007, Preuss & Floeting 2009, Reidenbach et al. 2007, Siedentop et al. 2006, Verband Region Stuttgart & Ökonsult 2006).

Die bestehenden Regelungen und Instrumente werden vielfach als nicht ausreichend erachtet, um das 30-Hektar-Ziel zu erreichen (von Haaren & Michaelis 2005), zumal die fiskalischen Rahmenbedingungen eine derartige Entwicklung behindern (Bizer 2005). Aus diesen Gründen werden seit einiger Zeit ökonomische Instrumente diskutiert. Neben einer Reform der Besteuerung des Bodens (Bizer et al. 1998, Krumm 2004 und 2005, Löhr 2004, Michaelis 2002) werden vor dem Hintergrund des mittlerweile implementierten Handels mit CO2-Emissionsrechten (s. Schleich et al. 2002) insbesondere handelbare Flächenausweisungszertifikate (FAZ) als geeignetes Instrument hervorgehoben (Bundesamt für Naturschutz 2008, Enquete-Kommission in Bizer et al. 1998, Bizer & Lang 2000, Leon 2005, Losch et al. 2000, Meurer 2001, Nachhaltigkeitsbeirat 2004 und 2009, SRU 2002 und 2004 sowie die im weiteren zitierte neuere Literatur zu Einzelaspekten).

Möglicherweise lassen sich durch handelbare FAZ die volkswirtschaftlichen Kosten des Erreichens eines bestimmten Flächensparziels reduzieren. Der besondere Vorteil handelbarer FAZ besteht darin, dass den Kommunen und den Trägern überörtlicher Vorhaben Flexibilität und Handlungsspielräume eröffnet werden und neue SuV dort ausgewiesen wird, wo dies – unter Einhaltung der von der Landes- und Regionalplanung vorgegebenen Raumordnungsziele! – aus ökonomischer Sicht am sinnvollsten ist. In der fachlichen Debatte wird das Instrument aber auch durchaus kritisch gesehen, so etwa in der Evaluation der Empfehlung des Rates für Nachhaltige Entwicklung „Ziel-30-ha“ (Ulmer et al. 2007) oder im Projekt „Perspektive Flächenkreislaufwirtschaft“ im ExWoSt-Forschungsfeld „Fläche im Kreis“ des BMVBS, in dem das Instrument handelbarer Flächenausweisungsrechte diskursiv in Workshops simuliert wurde (Beisswenger 2007a und 2007b).

1.2 Grundprinzipien des Handels mit FAZ

Flächenausweisungszertifikate setzen bei der Ausweisung von SuV an, wie sie im Liegenschaftskataster festgehalten wird. Gegenstand des Systems sind die planerischen Entscheidungen, die eine Umwandlung von Freiflächen in SuV nach sich ziehen (Walz & Küpfer 2005, Walz et al. 2006). Relevante Akteure sind hier die entsprechenden Planungsträger, die Kommunen. Den Gemeinden ist die Ausweisung von SuV nur gestattet, wenn sie – zusätzlich zur Einhaltung der einschlägigen Planungsvorschriften – in ausreichendem Maße über FAZ verfügen. Die FAZ sind zwischen den Kommunen übertragbar, so dass sich ein Markt für sie herausbilden kann: Kommunen mit hohem Zertifikatebedarf und hohen Kosten für die Reduktion des Flächenbedarfs für Neuausweisungen können zusätzliche FAZ von Kommunen kaufen, die über überschüssige Zertifikate verfügen bzw. die ihren Flächenbedarf zu geringeren Kosten reduzieren können. Ähnlich wie von Crocker (1966) und Dales (1968) für handelbare Emissionsrechte bereits formuliert, stellt sich im Idealfall durch den Handel ein gleichgewichtiger Marktpreis ein, der den Grenzkosten der beteiligten Planungsträger entspricht. So werden die kostengünstigsten Maßnahmen zur Flächeneinsparung (z.B. durch Flächenrecycling oder Nachverdichtung) durchgeführt und das Umweltziel wird zu minimalen Kosten erreicht.

Der zentrale Wirkungsmechanismus von FAZ greift unabhängig davon, ob eine Kommune im Besitz ausreichender Zertifikate ist oder nicht. Denn auch für die Kommunen mit ausreichend vorhandenen FAZ bedeutet die Ausweisung weiterer Flächen Opportunitätskosten, verzichten sie doch dadurch auf die Möglichkeit, überzählige Zertifikate zu verkaufen und damit Erlöse zu realisieren. Dies bedeutet, dass Siedlungsflächenausweisung allenfalls mittelbar vom Besitz der Kontingente im Ausgangszeitpunkt abhängig ist (Hansjürgens & Schröter 2004, Walz & Küpfer 2005). Ausschlaggebend für die Vermögenspositionen der beteiligten Kommunen sind die sich durch den Handel mit FAZ ergebenden Besitzverhältnisse.

Unbestritten ist, dass zwischen Effizienz- und Funktionalitätsbedingungen auf der einen Seite und den Korrekturmöglichkeiten unerwünschter Marktergebnisse auf der anderen Seite abzuwägen ist. Für die weitere Diskussion dieses Punktes sind daher Aussagen über die tatsächlich erwartbaren Effizienzgewinne oder die unerwünschten Marktergebnisse erforderlich.

FAZ sind kein Ersatz für Planungsinstrumente. Vielmehr zielen sie auf kosteneffiziente Strategien ab, welche das Flächensparen unterstützen. Gefordert ist damit ein Politikansatz, der handelbare FAZ in den Instrumentenkanon aus Planungsrecht und finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen einbettet (Gawel 2005, Hansjürgens & Schröter 2004, von Haaren & Michaelis 2005).

2 Projekt Spiel.Raum

2.1 Zielsetzung

Von Februar 2007 bis April 2009 führte das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) in Kooperation mit der Universität Karlsruhe (TH), der Takon GmbH und dem Planungsbüro StadtLandFluss das Projekt „Spiel.Raum“ im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunkts „Wirtschaftswissenschaften für Nachhaltigkeit“ durch, bei dem verschiedene Ausgestaltungsszenarien für einen Handel mit FAZ in einem Planspiel mit 14 Kommunen sowie weiteren Partnern praxisnah erprobt und simuliert wurden. Einige Ergebnisse des Planspiels werden hier vorgestellt.

Das Projekt baut mit seiner Zielsetzung auf einer Reihe von Studien auf, die sich mit Konzeptionsfragen befassen (u.a. Bizer et al. 1998, Walz et al. 2006). Im Vordergrund stand die Frage, welche Anreizwirkung das Instrument konkret entfaltet und inwiefern sich durch Handel die (theoretisch) erwarteten Effizienzgewinne tatsächlich realisieren lassen. Da die Kommunen auch andere Ziele als Kostenminimierung im Sinne ökonomischer Rationalität verfolgen, waren die angewandten Strategien der einzelnen Kommunen zu analysieren: Je stärker die beobachteten Handelsstrategien vom Leitbild des homo oeconomicus abweichen, desto geringere Effizienzgewinne sind zu erwarten. Ziel war es, die Effizienz eines Handelssystems für FAZ sowie den Einfluss der institutionellen Ausgestaltung unter realitätsnahen Bedingungen (z.B. Entscheidungsverhalten und Erfahrungshintergrund der Teilnehmer, Art des gehandelten Guts etc.) zu untersuchen. Als weiteres Ziel sollten realitätsnahe Erfahrungen mit dem Handel von Flächenausweisungszertifikaten gesammelt, Stärken und Schwächen des Instruments identifiziert und die Wirkung auf bestimmte Umweltziele überprüft werden. Dabei ging es v.a. um folgende Fragen:

Wie funktioniert das Instrument konkret? Ist es praxistauglich?

Welche Kosten entstehen? Wie bildet sich der Preis für die Zertifikate?

Inwieweit sind handelbare FAZ kompatibel mit den Entwicklungszielen der Kommunen?

Welche Möglichkeiten und Einschränkungen birgt das Instrument?

Wie passt das Instrument zu den existierenden Instrumenten (v.a. Regional- und Bauleitplanung) und den Zielen der Landschaftsplanung)?

In mehreren Vorstudien wurden die Designparameter eines Systems handelbarer FAZ erarbeitet, auf denen die hier vorgestellte Studie aufbaut. Um das Planspiel übersichtlich zu halten, wurde das Handelssystem auf kommunale Flächenausweisungen beschränkt. Auch war eine weiterführende Analyse von Gestaltungsoptionen nicht Gegenstand des Projekts (siehe dazu Henger & Bizer 2008, Henger & Schröter-Schlack 2008, Köck et al. 2008, Walz & Küpfer 2005).

2.2 Projektdesign

Die Vorgehensweise im Projekt Spiel.Raum umfasst mehrere Bausteine (Abb.1). Den Kern bilden ein Feld- und ein Laborexperiment, in dem der Handel mit FAZ simuliert wurde.

Für das Feldexperiment konnten 13 Kommunen und ein Nachbarschaftsverband als Teilnehmer gewonnen werden (Abb. 2). Als Kontrollgruppe dienten Studierende der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Karlsruhe (TH).

Den Rahmen bildeten vier Workshops (Abb. 3), an denen Vertreter der teilnehmenden Kommunen – zumeist aus den jeweiligen Stadtplanungsämtern, in zwei Fällen die Bürgermeister, in zwei weiteren Fällen kommunenexterne Planungsfachleute – teilnahmen. Die Workshops fanden zwischen Oktober 2007 und Oktober 2008 statt. Sie dienten der Vorbereitung der Teilnehmer auf die Handelssimulation, dem Feedback z.B. zur Gestaltung der Internetplattform sowie der Diskussion und der Auswertung der Simulationsergebnisse. Die Handelssimulationen selbst fanden zwischen den Workshops im April und im Juli 2008 statt und wurden über die Internetplattform durchgeführt. Die Simulationen mit der studentischen Kontrollgruppe fanden im Rahmen eines Seminars an der Universität Karlsruhe im Sommersemester 2008 statt. Ergänzend zur eigentlichen Simulation wurden Befragungen der Spieler zu ihrer Entscheidungsfindung und Handelsstrategie durchgeführt.

Das Projekt wurde insbesondere bei den Feldexperimenten durch fünf Praxispartner unterstützt:

ELSA European Land and Soil Alliance,

ICLEI Local Governments for Sustainability,

Klimabündnis,

Agenda-Transfer Agentur für Nachhaltigkeit sowie

Landkreis Osnabrück.

An das Feldexperiment schloss sich ein Laborexperiment zur Simulation des Handels mit FAZ an. Hier standen vor allem Fragen zum Einfluss des fachlichen Hintergrunds der handelnden Akteure und der Art des gehandelten Guts im Vordergrund. Das Laborexperiment wurde mit Studierenden der Wirtschaftswissenschaften der Universität Karlsruhe (TH) und Studierenden der Studiengänge Landschaftsarchitektur, der Landschaftsplanung und der Stadtplanung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen im Zeitraum von Herbst 2008 bis Frühjahr 2009 durchgeführt. Ziel des Laborexperimentes war es, zu untersuchen, ob Wirtschaftsfachleute (Gruppe Karlsruhe) effizienter agieren als Vertreter von Planungsbehörden (Gruppe Nürtingen) und wie das Marktergebnis beeinflusst wird, wenn mit kontextneutralen Gütern anstatt von FAZ gehandelt wird.

Für ein Handelssystem müssen neben dem handelbaren Gegenstand (die SuV) unterschiedliche weitere Designparameter ausgestaltet werden. Bezüglich der Festlegung der Ziele wurde bereits auf die bundesweite Zielsetzung hingewiesen. Für die Simulation des FAZ-Handels wurde ein erreichbares Reduktionsziel gesetzt und eine pragmatische Form der Zuteilung gewählt (Abschnitt 3.1).

Komplementär zu den Simulationen wurden in einem eigenen Arbeitspaket die Kriterien für die Erstzuteilung von Zertifikaten beleuchtet (Abschnitte 3.2 und 3.3) und in einer Befragung ihre Wirkung auf die Akzeptanz eine Handelssystems für FAZ untersucht (Abschnitt 4). Eine weitere Zusatzanalyse befasste sich mit dem Vergleich zwischen dem EU-Emissionshandel für Treibhausgasemissionen und dem Handel mit Flächenausweisungszertifikaten, auf die hier nicht weiter eingegangen wird.

2.3 Durchführung des Feldexperiments

Die kommunalen Vertreter wie auch die Studierenden nahmen getrennt an jeweils zwei Simulationen teil, die sich in Ausgestaltung und Spielregeln unterschieden. Jede(r) Studierende hatte während der Simulationen eine Kommune zu vertreten, wobei die kommunalen Daten in anonymisierter Form präsentiert wurden. Simuliert wurde ein Zeitraum von insgesamt 15 Jahren, aufgeteilt in fünf Planungsperioden zu je drei Jahren. Zu Beginn gab sich jede Kommune ein bestimmtes Entwicklungsziel (Baseline, orientiert an der örtlichen Flächennutzungsplanung) vor, das den geplanten zusätzlichen Bedarf an neuer Wohn- und Gewerbefläche für den gesamten Planspielzeitraum festlegte. Fixe und variable Kosten eines solchen Gebietes wurden vorab möglichst genau eingeschätzt. Die Baseline wurde von den Teilnehmern in der Vorbereitungsphase des Planspiels für jede der fünf Perioden über ein bestimmtes Bündel an Vorhaben am Siedlungsrand (nachfolgend „Außenentwicklung“ genannt) und Innenentwicklungsmaßnahmen definiert.

Neu ausgewiesene Siedlungs- und Verkehrsfläche war durch Flächenausweisungszertifikate zu legitimieren. Ein FAZ ermächtigte seinen Besitzer, einmalig einen zusätzlichen Hektar an SuV neu auszuweisen, sofern alle geltenden planungsrechtlichen Bedingungen erfüllt waren. Zu Beginn jeder Planungsperiode wurde jeder Kommune eine bestimmte Menge an FAZ kostenlos zugeteilt. Da Kommunen nicht benötigte FAZ verkaufen konnten, bot der FAZ-Handel finanzielle Anreize zur Reduzierung des Flächenverbrauchs, die über die Deckung des eigenen Bedarfs hinausgingen.

Die Kommunalvertreter standen vor der Aufgabe, ihr Entwicklungsziel über (Kombinationen von) Außen- und Innenentwicklungsmaßnahmen ökonomisch möglichst effizient zu erreichen. Vorbereitend wurden zunächst die kommunalen Daten, das Entwicklungsziel (die Baseline) und die beabsichtigten Außen- bzw. Innenentwicklungsmaßnahmen auf der Internetplattform eingegeben. Im Experiment gaben die Kommunen und die Studierenden-Vergleichsgruppe ihre Entscheidungen über die Durchführung von Maßnahmen zum Erreichen des Entwicklungsziels in den einzelnen Perioden ein. Daraus leitete sich Nachfrage bzw. Angebot von FAZ ab. Der Handel mit FAZ wurde ebenfalls über die Plattform abgewickelt.

3 Ergebnisse

3.1 Handelssimulation

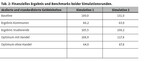

Tab.1 zeigt das skalierte Ergebnis (s. Kasten) bezüglich der Neuausweisung von SuV. In Simulation 1 wurden Zertifikate für eine Neuausweisung von insgesamt 375 ha ausgegeben, was einem Reduktionsziel in Höhe von 13 % gegenüber der Baseline entspricht. Für die zweite Simulation wurde das Reduktionsziel auf 24 % verschärft. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die Kommunen diese Zielvorgaben in jedem Simulationslauf erreicht haben. Bei den Studierenden hingegen wird das Reduktionsziel nur im ersten Durchlauf erfüllt; im zweiten Durchlauf erreichen sie das Reduktionsziel nicht und weisen etwas mehr Flächen aus als Zertifikate ausgegeben wurden (337 gegenüber 331 ha). Dies ist in der Simulation möglich, da das Design im Planspiel Banking erlaubt und das Spiel nach fünf Perioden endet. Bei Fortführung des Handels gewährleistet das gewählte Marktdesign (insbesondere die Sanktionierungsregelungen und die Pflicht zur Nachreichung der Fehlmengen von FAZ) die Erreichung des globalen Minderungsziels. Die Tabelle zeigt auch, dass die Gruppe der Kommunen weniger neue Flächen als die Studierenden ausweisen und das Budget an insgesamt verfügbaren Zertifikaten weniger ausschöpfen.

Am monetären Ergebnis lässt sich ablesen, inwiefern sich durch das Handelssystem gegenüber einer individuellen Beschränkung der Neuausweisung Effizienzgewinne erzielen lassen. Das über alle Kommunen aggregierte Ergebnis entspricht der Summe der Barwerte aller insgesamt umgesetzten (Innen- und Außenentwicklungs-)Maßnahmen. Die Geldwerte wurden dabei skaliert und standardisiert. Dazu wurde das Ergebnis für die Baseline in der ersten Simulation gleich 100 gesetzt. Für die Interpretation des Simulationsergebnisses werden mehrere Benchmarks herangezogen, wobei „gespielte“ und „theoretische“ Werte zu unterscheiden sind:

Baseline: Dieser gespielte Wert ergibt sich aus dem Bündel derjenigen Maßnahmen, mit denen die Kommunen ihren zusätzlichen Bedarf an neuer Wohn- und Gewerbefläche zu decken planen, solange sie keiner Restriktion durch ein Handelssystem unterliegen. Da es sich um einen gespielten Wert handelt, ist es durchaus möglich, dass sich die gleiche Menge an Wohn- und Gewerbefläche auch mit einem günstigeren Ausgaben-Einnahmen-Verhältnis realisieren lässt.

Optimum mit Handel: Dies ist ein theoretischer Wert. Das Minderungsziel im Handelssystem reduziert den Umfang an möglicher Neuausweisung. Im Optimum werden alle Maßnahmenbündel realisiert, die das individuelle Entwicklungsziel der Kommunen erreichen, das Minderungsziel einhalten und insgesamt am kostengünstigsten sind. Das impliziert, dass die Kommunen mit den günstigsten Grenzkosten Innenentwicklungsmaßnahmen in ihren Maßnahmenbündeln realisieren.

Optimum ohne Handel: Auch dies ist ein theoretischer Wert. Ohne Handel stellt die individuelle Zuteilungsmenge an FAZ für die betreffende Kommune die Obergrenze an neu ausweisbarer SuV dar. Es gibt keine Möglichkeit, durch Handel zusätzliche FAZ zu erwerben. Das Optimum ohne Handel gibt an, wie das vorgegebene Minderungsziel ohne Handelssystem zu minimalen Kosten erreicht werden kann. Die Teilnehmer müssen also das Reduktionsziel aus eigener Kraft erreichen, d.h. durch Innenentwicklung und den ihnen zugeteilten FAZ. Da jede Kommune ihr Reduktionsziel individuell erfüllen muss, ist es nicht möglich, die SuV-Neuausweisung generell am kostengünstigsten Standort vorzunehmen. Das Optimum ohne Handel ist deshalb konstruktionsbedingt niedriger als das Optimum mit Handel.

In der zweiten Simulationsrunde wurde das Reduktionsziel verschärft; gleichzeitig standen den Teilnehmern aber mehr Außen- und Innenentwickungsmaßnahmen zur Verfügung, um ihre Entwicklungsziele zu erreichen. Beides erhöhte die Komplexität des Entscheidungskalküls.

Im Einzelnen wurden folgende Ergebnisse beobachtet (Tab. 2):

Die Kommunen verfehlten zwar in der ersten Simulationsrunde das über den Handel mögliche Optimum. Im Vergleich zum Optimum ohne Handel, also der individuellen Umsetzung des vorgegebenen Reduktionsziels, konnten sich die Kommunen allerdings besser stellen. In Simulation 2 fielen die Kommunen deutlich hinter das mit Handel mögliche Optimum zurück und verfehlten selbst das Optimum ohne Handel. Somit gelang es ihnen nicht, die wirtschaftlichen Chancen des Handelssystems zu nutzen. Auch die aus eigener Kraft möglichen wirtschaftlichen Optimierungspotentiale wurden nicht ausgeschöpft. Hier zeigt sich eine Parallele zur Baseline in Simulation 1, die ebenfalls nicht kosteneffizient gewählt war.

Die studentische Kontrollgruppe näherte sich in Simulation 1 dem mit Handel möglichen Optimum deutlich weiter als die Kommunen an und stellte sich damit ökonomisch auch deutlich besser als im Fall ohne Handel. In Simulation 2 näherte sich die studentische Kontrollgruppe dem mit Handel möglichen Optimum weniger stark an als in der Vorrunde, stellt sich aber immer noch besser als im Optimum ohne Handel.

In der ersten Simulation weisen das Ergebnis der Studierenden und auch das Optimum mit Handel ein besseres finanzielles Ergebnis auf als die (von den Kommunen gespielte) Baseline, obwohl die Außenentwicklung hier einer Mengenrestriktion unterlag. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Kommunen ihre Maßnahmenwahl möglicherweise nicht allein nach Kosten-Nutzen-Kriterien getroffen haben.

Mit Ausnahme der letzten Planungsperiode bewegten sich die Preise für FAZ in beiden Simulationsrunden deutlich über dem Gleichgewichtspreis, d.h. demjenigen Preis, der mit dem Erreichen des Optimums kompatibel ist. Die Preissignale des FAZ-Marktes haben also nicht die richtigen Anreize gesetzt und das Erreichen des Optimums erschwert. Ihre Entwicklung war von zögerlichem Verkaufsverhalten geprägt, d.h. die Kommunen tendieren dazu, Zertifikate eher zu horten als zu verkaufen. Hinzu kam eine mangelnde Liquidität am Markt bedingt durch Horten von Zertifikaten einzelner Kommunen. Immerhin lässt sich aber ein deutlicher Lerneffekt in der zweiten Simulationsrunde feststellen: die Abweichung vom Gleichgewichtspreis war hier geringer.

Das Verfehlen des ökonomischen Optimums könnte zum einen mit der Komplexität des ökonomischen Optimierungskalküls zusammenhängen. Diese Vermutung wird auch von den Spielergebnissen des Laborexperiments gestützt („bessere“ Spielergebnisse der Studierenden der Wirtschaftswissenschaften im Vergleich mit ihren Kommilitonen aus den Planungsstudiengängen). Zum anderen ist denkbar, dass die Gruppe der Kommunalvertreter, die sich in erster Linie aus Planern und Politikern zusammensetzte, neben den vorgegebenen ökonomischen Zielen auch weitere strategische Ziele verfolgte (z.B. Erhöhung der urbanen Lebensqualität durch verstärkte Innenentwicklung). Die sensible Reaktion der Ergebnisse auf die Zunahme der Komplexität weist in jedem Fall auf die Notwendigkeit einer möglichst einfachen Gestaltung des Handelssystems hin.

3.2 Zuteilungskriterien und deren Gewichtung

Ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz des Handels mit Flächenausweisungskontingenten als Politikinstrument ist, ob die Erstzuteilung (Primärallokation) als gerecht empfunden wird. Da die kommunalen Akteure durch die Einführung eines FAZ-Systems einen Eingriff in ihre kommunale Planungshoheit sehen, wird zudem eine geringe kommunalpolitische Akzeptanz erwartet. In der Literatur wird daher eine zumindest teilweise kostenlose Erstzuteilung präferiert (so z.B Köck et al. 2008, Walz et al. 2006). Damit stellt sich die Frage nach Kriterien für die Erstzuteilung. Bizer et al. (2008) heben zwei Anforderungen an solche Kriterien hervor: Sie müssen administrativ praktikabel sein und dürfen von den Kommunen nicht manipuliert werden können. Je nach zugrunde gelegtem Maßstab werden verschiedene Typen von Kommunen eher begünstigt oder belastet.

In Tab. 3 sind verschiedene Zuteilungsschlüssel zusammengefasst. Es wurden in der Literatur vorgeschlagene und statistisch bundesweit vergleichbare Indikatoren angesetzt: Die absolute Zahl an Einwohnern und an versicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Referenzjahr 2006), die aktuelle Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV), die Gesamtgemarkung [ha] sowie die „Ökologischen Schutzflächen“ [ha]. In die Flächenermittlung gingen Schutzkategorien ein, die keine Bebauung im Rahmen der Bauleitplanung zulassen: Naturschutzgebiete, Flächenhafte Naturdenkmale, FFH- und SPA-Gebiete, Überschwemmungsgebiete und Wasserschutzzonen I und II. Die Schutzgebietsdaten der Teilnehmerkommunen Göllheim, Hochspeyer, Wallenhorst sind mangels Verfügbarkeit gewichtete und gemittelte Werte. Für diese Einzelwerte wurde für jede Kommune der prozentuale Anteil ermittelt (Spaltensummen = je 100 %). Der Anteil gibt an, welchen Anteil an Zertifikaten eine Kommune erhielte, wenn der entsprechende Zuteilungsschlüssel ausschließlich angewendet würde. In der Spalte „Mittelwert“ gehen alle Kriterien mit gleichem Gewicht ein. Dieser Wert zeigt, ob eine Kommune von einem einzelnen Zuteilungskriterium profitiert (Zahlen in Fettdruck) oder ob es sich eher zu ihren Ungunsten auswirkt (kursiv).

Wie zu erwarten war, werden die großen Städte von personenbezogenen Zuteilungen begünstigt, während flächenstarke Städte und Gemeinden von flächenbezogenen Zuteilungen profitieren. Eine Sonderstellung nimmt das Kriterium „Geschützte Flächen“ ein (s. Abschnitt 3.3).

3.3 Zuteilungskriterium „Geschützte Flächen“

Im Gegensatz zur Bevölkerungsgröße hat die reine Gemarkungsfläche nur wenig Einfluss auf den potenziell benötigten künftigen Umfang an Siedlungs- und Verkehrsfläche. So bekämen bei einem auf die Gemarkungsfläche ausgerichteten Primärallokationsschlüssel einwohnerschwache Gemeinden im Schwarzwald oder in Vorpommern überproportional viele Zertifikate zugeteilt, während einwohnerstarke Städte mit kleiner Gesamtfläche relativ wenige Zertifikate erhielt. Das Ansetzen eines „Flächenfaktors“ zusätzlich zu personenbezogenen Faktoren ist aber prinzipiell denkbar. Statt der schieren Fläche könnte die rechtlich geschützte und somit nicht bebaubare Fläche einer Kommune zur Primärallokation herangezogen werden. In diesem Falle würden Kommunen mit hohem Anteil an Schutzgebietsflächen wie z.B. Naturschutzgebieten, FFH-Gebieten oder Überschwemmungsflächen an der Gesamtgemarkungsfläche profitieren. Landschaftsschutzgebiete wurden im Planspiel als geschützte Flächen nicht berücksichtigt, weil ihre Aufhebung zugunsten einer Bebauung vielerorts deutlich leichter „verhandelbar“ ist als beispielsweise einem Naturschutzgebiet. Dies hätte auch eine starke Wirkung auf die Akzeptanz von solchen Schutzgebieten. Eine bundesweit nicht unbedeutende Zahl an Kommunen ist durch Schutzgebiete in ihrer Siedlungsflächenentwicklung de facto deutlich eingeschränkt, während andere allein aufgrund des Fehlens solcher Schutzflächen auch zukünftig weiterhin wachsen können (s. Abb. 4). Unter Berücksichtigung geschützter Flächen als Zuteilungskriterium würden Kommunen, die aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht oder nur wenig wachsen dürfen, zumindest vom Zertifikateverkauf profitieren.

Hierfür wurde das so genannte Flächenabschichtungsverfahren entwickelt (Walz et al. 2006). Das Instrument ermöglicht eine quantitative Berücksichtigung von Flächennutzungsrestriktionen, so dass z.B. mittels eines Geographischen Informationssystems (GIS) der Flächenanteil einer Gemeinde ermittelt werden kann, welcher nicht durch Tabuflächen wie Naturschutzgebiete oder Wasserschutzzonen I und II belegt ist.

3.4 Meinungsumfrage unter den Teilnehmerkommunen: gerechte Zuteilungskriterien

Neben dieser quantitativen Betrachtung wurde die Akzeptanz ausgewählter Zuteilungskriterien auch in einer Befragung unter den Spiel.Raum-Kommunen erhoben. Mehrheitlich Zustimmung [gemessen an der Anzahl der Stimmen für „unabdingbar“, „sehr geeignet“ und „geeignet“ im Verhältnis zu allen abgegebenen Stimmen (n = 13)] erfuhren die folgenden Kriterien (vgl. Abb. 5):

Gemeinsam auf Rang 1 mit je 85 % Zustimmung lagen die aktuelle Einwohnerzahl und vollzogene Innenentwicklung („frühere IE“) als Kriterium zur Berücksichtigung von „Early Action“ (Flächensparendes Verhalten bereits vor Einführung eines Handels mit FAZ, das die Erstzuteilung von Zertifikaten positiv beeinflusst).

Mit Siedlungsdichte (77 %) liegt ein weiteres Kriterium zur Berücksichtigung von „Early Action“ auf Rang 2.

Auf Rang 3 rangiert die Anzahl an Beschäftigten (69 %).

Schließlich erfahren mit jeweils 5 4% auch die Kriterien „Ökologische Schutzflächen“ und „Regionalplanung“ mehrheitlich Zustimmung.

Geteilt ist die Meinung bezüglich Einwohnerzahlen in der Zukunft und auch bei der aktuellen SuV. Die verbleibenden zwei flächenbezogenen Kriterien Gemarkung und SuV-Zuwachs in der Vergangenheit stoßen überwiegend auf Ablehnung. Die Ökologischen Schutzflächen sind damit das flächenbezogene Zuteilungskriterium mit der höchsten Zustimmung. Bemerkenswert ist, dass die Akzeptanz der Zuteilungskriterien, wie sie in der Befragung deutlich wurde, mit dem eigenen Abschneiden bei diesem Kriterium nicht direkt zusammenzuhängen scheint. So lehnen zum Beispiel auch solche Kommunen die Gemarkungsfläche als Zuteilungskriterium ab, die davon im Verhältnis zum in Tab. 3 betrachteten Mittelwert profitieren würden. Umgekehrt wird das Kriterium Einwohner auch von den Kommunen mitgetragen, die dabei weniger Zertifikate zugeteilt bekämen.

4 Akzeptanz eines FAZ-Handelssystems

4.1 Regionalplanung

Die Regionalplanung dient der (inhaltlichen und auch räumlichen) Konkretisierung der landesplanerischen Zielsetzungen und hat u.a. die Aufgabe, die Flächennutzung im Sinne einer nachhaltigen Nutzbarkeit zu steuern. Über die Definition von Zentrumsfunktionen und Siedlungsachsen legt sie Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung fest; anhand der Ausweisung von Grünzügen und Grünzäsuren macht sie Vorgaben über Räume, die nicht besiedelt werden sollen. Außerdem beeinflusst sie die zukünftige Siedlungsflächenausweisung z.B. über nach räumlicher Lage differenzierte Spannen der Wohndichte.

Ein System zum Handel mit Flächenausweisungszertifikaten (FAZ) kann folglich nur komplementär zur Regionalplanung eingeführt werden. Die auf der Landesentwicklungsplanung aufbauende Regionalplanung hat eine räumliche Steuerungsfunktion, während der Flächenzertifikatehandel in Bezug auf die Siedlungsflächen ausschließlich quantitative Ziele der Reduktion der Flächeninanspruchnahme verfolgt. Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Flächennutzungsplanung wäre ohne Regionalplanung nicht denkbar.

Insofern würde der FAZ-Handel mit der Regionalplanung nicht konfligieren, sondern dessen Raumordnungsziele in Bezug auf einen haushälterischen Umgang mit den Flächenressourcen unterstützen. So ist zum Beispiel im bayerischen Landesentwicklungsplan (LEP) der Grundsatz des Minimierens von zusätzlicher Versiegelung und des Ziels der Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden durch Nachverdichtung und flächensparendes Bauen dargelegt (Kapitel B VI 1: Nachhaltige Siedlungsentwicklung, Teil Siedlungsstruktur). Ähnlich postuliert der thüringische LEP in Kap. 3.1.2: „Der Siedlungserneuerung im Bestand soll grundsätzlich der Vorzug vor einer Siedlungserweiterung im Freiraum gegeben werden.“ Ausweisungsrestriktionen sind demnach kein FAZ-Spezifikum. Konflikte ergeben sich vielmehr von vornherein zwischen den Zielsetzungen innerhalb der Regionalplanung. Flächensparen kann im Widerspruch stehen zur ebenfalls geforderten Bereitstellung von preiswertem Bauland: „Durch eine nachhaltige gemeindliche Planung, die eine vorausschauende kommunale Bodenpolitik einschließt, ist der Nachfrage nach verfügbarem Wohnbauland und gewerblichem Bauland möglichst Rechnung zu tragen.“ (LEP Bayern, Kapitel B VI 2, Wohnungswesen und gewerbliches Siedlungswesen).

Viele Städte und Gemeinden sind aufgrund z.B. naturschutzrechtlicher oder topographischer Restriktionen in ihrer Siedlungsausdehnung deutlich eingeschränkt, so dass bereits auf dieser Ebene der Planungshoheit indirekt Grenzen gesetzt sind. Hinzu kommt, dass der FAZ-Handel es ja gerade ermöglichen soll, dass eine Kommune mit entsprechendem Flächenbedarf diesen durch Zukauf – im Rahmen der von der Regionalplanung vorgegebenen Grenzen – auch decken kann (Walz et al. 2006).

Auch auf Ebene Flächennutzungsplanung stellt der Handel mit FAZ keine unbotmäßige Einengung von hoheitlichen Spielräumen dar. Die häufig anzutreffende Praxis, im Flächennutzungsplan deutlich mehr Fläche als potenzielles Bauland auszuweisen als benötigt, um der Spekulation Einhalt zu gebieten, wird nicht beeinflusst: Entscheidend und FAZ-relevant ist ausschließlich die Umwandlung von „Nicht-SuV“ in SuV, also bei Planungsentscheidungen auf Ebene Bebauungsplan und den daran anschließenden Planungsebenen.

4.2 Kommunen

Von Teilnehmern am Planspiel wurde während der Workshops geäußert, ein auf Effizienzgewinne ausgerichtetes Flächenzertifikate-Handelssystem sei möglicherweise nicht mit den gesamtplanerischen Zielen einer Kommune vereinbar, und zwar im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

1. Kommunale Planung ist sehr komplex und von vielen Faktoren abhängig. Eine Reduktion auf die Ökonomie würde der Aufgabe nicht gerecht. Zwar ist ökonomisches Handeln von großer Bedeutung. Würde man sie zum Hauptfaktor erheben, würden aber in vielen Fällen Entscheidungen über Bauvorhaben anders getroffen, nämlich immer dann, wenn sie auf Aspekte abzielen, die aus ökonomischer Sicht unter FAZ-Handelsbedingungen für sich gesehen nicht sinnvoll wären, weil sie mehr Kosten verursachen als finanziell messbaren Ertrag abwerfen (z.B. Bau einer Schule oder eines Kulturzentrums). Solche Effekte wären nicht im Einklang mit einer am Prinzip der Nachhaltigkeit orientierten kommunalen Planung. Insofern sei auch nicht verwunderlich, dass Studierende der Wirtschaftswissenschaften ein besseres finanzielles Ergebnis erreicht hätten als die Kommunalvertreter.

2. Der Zwang zum Handel mit Zertifikaten im Falle eines Mehrbedarfs könnte dazu führen, dass Gemeinden mit einem dringenden Bedarf an Siedlungsfläche diese nicht oder nur zu einem nicht vertretbaren Preis realisieren können, weil auf dem Markt zuwenig Zertifikate gehandelt werden. In diesem Fall könnte die Gemeinde z.B. ihrer Pflicht, den im Regionalplan dargelegten überörtlichen Bedarf an Siedlungsflächen zu decken, nicht nachkommen.

3. Planen ist das Vorbereiten verantwortungsbewussten Handelns und benötigt häufig lange Beratungsvorläufe. Durch große Preisschwankungen beim Handel könnten eilige Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen provoziert werden, bevor ein ausreichender Reifegrad im Entscheidungsprozess erreicht ist. Dies wäre insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung von Bürgerbeteiligung und Bürgereinbindung in Planungsprozesse kontraproduktiv und widerspräche einer modernen Politikauffassung.

Diese Akzeptanzprobleme könnten folgendermaßen gemildert werden:

Zu 1.: Das System erlaubt durchaus, abweichend vom kostengünstigsten Entwicklungspfad andere Maßnahmenbündel zu realisieren, die den gesamtplanerischen Zielen einer Kommune besser entsprechen. Allerdings werden die ökonomischen Konsequenzen einer solchen Wahl im Abwägungsprozess explizit gemacht und dadurch Anreize zu kosteneffizientem Verhalten gegeben. In der Mehrzahl der Simulationen im Planspiel hat dies dazu geführt, dass die Neuausweisung kosteneffizienter reduziert wurde als im Fall einer individuellen Kontingentierung. Gleichzeitig gaben die Spieler eine starke Präferenz für Maßnahmen mit hoher kommunalpolitischer Priorität bei der Auswahl der Entwicklungsoptionen an. Der Handel „im Optimum“ sollte also nicht zur allein gültigen Maxime erhoben werden. Kommunen ist es erlaubt, unter einem Handelssystem auch Bauvorhaben realisieren, die sich nicht am messbaren ökonomischen Optimum bewegen. Die einschlägigen Schulungen im Rahmen der Einführung eines Handelssystems müssten darauf Rücksicht nehmen.

Zu 2.: Sonderausweisungen durch unerwarteten Bedarf könnten durch überregionale Reserven (z.B. für regionale Zentrumsfunktionen) gedeckt werden. Borrowing (i.e. Möglichkeit zum „Leihen“ und späteren Zurückgeben ohne Finanz-Transaktionen) und ggf. Banking (i.e. zeitlich begrenztes Ansparen nicht benötigter FAZ) bilden den Rahmen für den Handel (siehe Erhart et al. 2005, Walz et al. 2006).

Zu 3.: In Zusammenhang mit dem Handel mit CO2-Emissionsrechten haben sich verschiedene Finanzmarktinstrumente (z.B. Swaps, Futures etc.) herausgebildet, die zur Absicherung langfristiger Projekte dienen, die einen bestimmten Zertifikatebedarf haben bzw. Zertifikate freisetzen würden. Solche Instrumente spielen auch im Fall des Handels mit FAZ eine wichtige Rolle, da zwischen kommunalen Entscheidungen über die Inanspruchnahme von Flächen bis zum Zeitpunkt der Realisierung oft Monate, manchmal sogar Jahre vergehen. In dieser Zeit wären die Kommunen dem Risiko evtl. Preisschwankungen der Zertifikate ausgesetzt, gegen das sie sich ggf. absichern können sollten. Gelingt es mit den Finanzmarktinstrumenten, die Schwankungen einigermaßen einzuschätzen, wird sich auch die Akzeptanz des Instrumentes verbessern.

5 Fazit und Ausblick

Insgesamt sprechen die Ergebnisse des Planspiels für die prinzipielle Tauglichkeit eines geeigneten ausgestalteten Handelssystems und lassen dessen Potenziale hinsichtlich des Ziels der kosteneffizienten Einschränkung der Flächeninanspruchnahme erkennen. So zeigt das Planspiel, dass ein Handelssystem eine erfolgversprechende Möglichkeit darstellt, bei gleichzeitiger Zieleinhaltung die Neuausweisung von SuV zu möglichst geringen Kosten zu reduzieren. Das Instrument kann die bestehenden Instrumente der Raumordnungs-, Umwelt- und Landschaftsplanung also sehr sinnvoll ergänzen, um die Flächeninanspruchnahme quantitativ deutlich und ökonomisch effizient einzuschränken.

Das Interesse der Mitspieler, das Instrument des Handels mit FAZ „in Aktion“ kennenzulernen, war sehr hoch. Die Möglichkeit, den Marktmechanismus und die dahinter liegenden Entscheidungsprozesse konkret zu erleben, hat den Beteiligten neue Erkenntnisse für ihre tägliche „Planerarbeit“ vermittelt. Das Instrument fördert den transparenten Vergleich von Einnahmen und Ausgaben verschiedener Optionen der Stadtentwicklung. Es stärkt damit die „Kostenwahrheit“, die zunehmend als förderlich für einen sparsamen Umgang mit der Ressource Fläche gesehen wird.

Bis zur Praxisreife besteht bei den kommunalen Akteuren noch erheblicher Bedarf an Akzeptanzschaffung und Kompetenzbildung. Die sensible Reaktion auf die Zunahme der Komplexität im Planspiel weist auf die Notwendigkeit einer möglichst einfachen Gestaltung des Handelssystems hin. Um die planerischen Entscheidungsgrundlagen zu verbessern, sollten den Akteuren zudem umfassende Kalkulationstools zur Verfügung gestellt werden, die eine strukturierte Erfassung der Daten und einen monetären Vergleich verschiedener Entwicklungsszenarien ermöglichen. Zur Vorbereitung und Schulung der Entscheidungsträger in einem Handelssystem ist somit eine angemessene Vorbereitungszeit zum Aufbau von Kompetenzen nötig.

Es ist zu betonen, dass der Handel mit FAZ kein singuläres Instrument zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung darstellt und nicht zur Einhaltung von Qualitätszielen herangezogen werden kann, sondern mit dem geltenden Planungsrecht zu verzahnen ist. So trifft beispielsweise die Berücksichtigung der Vorgaben der Regionalplanung bei der Erstzuteilung von Zertifikaten mehrheitlich auf Zustimmung. Damit erscheint dieses Zuteilungskriterium als vielversprechend für die Erhöhung der Akzeptanz eines Handels mit FAZ und könnte bestehende Instrumente der Raumordnungs-, Umwelt- und Landschaftsplanung sinnvoll ergänzen, um die Flächeninanspruchnahme quantitativ deutlich und ökonomisch effizient einzuschränken.

Literatur

Beisswenger, K.-D. (2007a): Kreislaufwirtschaft in der städtischen/stadtregionalen Flächennutzung – Das ExWoSt-Forschungsfeld „Fläche im Kreis“. BMVBS, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR, Hrsg., Werkstatt, Praxis.

– (2007b): Perspektive Flächenkreislaufwirtschaft – Band 3: Neue Instrumente für neue Ziele. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR, Hrsg., Difu, Berlin.

Bizer, K. (2005): Finanzpolitische Rahmenbedingungen der Begrenzung des Siedlungsflächenzuwachses. Informationen zur Raumentwicklung (4/5), 341-346.

–, Ewringmann, D., Bergmann, E., Dosch, F., Einig, K., Hutter, G. (1998): Mögliche Maßnahmen, Instrumente und Wirkungen einer Steuerung der Verkehrs- und Siedlungsflächennutzung. Springer, Berlin, Heidelberg.

–, Gubaydullina, Z., Henger, R., Stephenson, N. (2008): Anforderungen aus ökonomischer Sicht. In: Köck, W., Bizer, K., Hansjürgens, B., Handelbare Flächenausweisungsrechte, hrsg. von Einig, K., Siedentop, S., Nomos, Baden-Baden.

–, Lang, J. (2000): Ansätze für ökonomische Anreize zum sparsamen und schonenden Umgang mit Bodenflächen. Umweltbundesamt, Texte Nr. 21/00, Berlin.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., 2008): Stärkung des Instrumentariums zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme – Empfehlungen des Bundesamtes für Naturs

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.