Das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm

Abstracts

Der kooperative Naturschutz in Bayern hat seine Ursprünge in den 1980er Jahren. Durch die EU-Kofinanzierung des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms (VNP) ab 1996 konnten die verfügbaren Mittel und die Förderfläche erheblich gesteigert werden. Strenge Vorgaben der EU führten die zu starken Einschränkungen der naturschutzfachlichen Ausgestaltung.

Die fachliche und finanzielle Verantwortung für das VNP liegt bei der Naturschutzverwaltung. Seit 2004 erfolgt die verwaltungstechnische Umsetzung durch die Landwirtschaftsverwaltung. Die Grundlage für den Abschluss von VNP-Vereinbarungen bildet immer die fachliche Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde. Sie entscheidet gemeinsam mit dem Bewirtschafter, welche Maßnahme für die jeweiligen Flächen infrage kommt. Diese Daten werden dann über ein eigens für das VNP entwickelte EDV-Programm an die Landwirtschaftsverwaltung übermittelt, wo die eigentliche Antragstellung erfolgt.

Derzeit (2017) beträgt die VNP-Förderfläche in Bayern etwa 84 000 ha, das entspricht 2,6 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Das reicht nicht aus, um alle ökologisch wertvollen Flächen in der Agrarlandschaft Bayerns zu sichern. Die bayerische Staatsregierung hat sich daher zum Ziel gesetzt, den Vertragsnaturschutz bis 2030 auf 6 % der landwirtschaftlichen Fläche auszuweiten. Ministerpräsident Dr. Söder hat im April 2018 angekündigt, die Landesmittel für den Vertragsnaturschutz um 10 Mio. EUR zu erhöhen. Mit Blick auf die nächste EU-Förderperiode ab 2021 ist es nun von wesentlicher Bedeutung, dass der Naturschutz die erforderlichen Mittel auch von der EU erhält.

The Bavarian Contract-Based Conservation Programme (CBCP) – Securing species diversity together with the farmers

Cooperative nature conservation in Bavaria began in the 1980s. Co-funding by the EU since 1996 increased the financial resources for the Bavarian contract-based nature conservation programme (CBCP), but also led to restrictions of the measures to be funded.

Nature conservation authorities are financially and technically responsible for the programme, while agricultural authorities have to deal with the administrative management. Contracts always base on the expert opinion of the nature conservation authority. Together with the farmer, the nature conservation authority decides which measures will be implemented and sends this data to the agricultural authority. Here the actual application for the funding takes place. The data needed for the application are transferred electronically, using a software specifically developed for the CBCP.

The funding area currently covers about 84.000 ha, representing 2.6 percent of the agricultural area in Bavaria. This is not enough to preserve the ecologically valuable areas in Bavarian agricultural landscape. Therefore the Bavarian government aims to increase the funding by the CBCP up to a size of 6 percent of the agricultural area by 2030. Since the Bavarian governmental has already confirmed increased state subsidies for the next funding period, it is essential to also receive sufficient financial resources from the European Union.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Anfang der 1980er Jahre begannen in Deutschland Überlegungen, neue kooperative Instrumente des Naturschutzes zu entwickeln. Insbesondere sollte dabei die Kooperation zwischen Landwirtschaft und Naturschutz verbessert werden. Dies führte in Bayern über einen Landtagsbeschluss von 1982 zu ersten Vertragsnaturschutzmodellen, die eine Honorierung der Naturschutzleistungen der Landwirte bei der naturverträglichen Pflege und Bewirtschaftung von Flächen zum Ziel hatten. Details in Bezug auf diese ersten Ansätze enthaltenGabriel&Schlapp(1988),Helfrich (1988),Kadner&Helfrich(1994) undMayerl(1989).Güthleret al. (2012) stellen die Entwicklung des Vertragsnaturschutzes in Bayern von 1982–2012 dar.

Ergänzt wurde der Vertragsnaturschutz durch die Förderung von investiven Maßnahmen wie der Anlage von Hecken und der Entbuschung von Magerrasen über die 1983 etablierte Landschaftspflegerichtlinie sowie über die erste Gründung eines Landschaftspflegeverbandes (LPV) im Jahr 1985 im Landkreis Kelheim. In den LPV arbeiten in als gemeinnützig anerkannten Vereinen Landwirte, Kommunen und Naturschutzverbände gleichberechtigt auf regionaler Ebene bei der Umsetzung konkreter Naturschutzmaßnahmen zusammen. Damit wurden neben zwei Förderprogrammen in den 1980er Jahren auch die erforderlichen Umsetzungsstrukturen auf örtlicher Ebene geschaffen, um den kooperativen Naturschutz in Bayern glaubwürdig etablieren zu können. Diese drei Ansätze bilden auch heute den Kern des kooperativen Naturschutzes, der kontinuierlich ausgeweitet und 2005 um das Vertragsnaturschutzprogramm Wald ergänzt wurde.

Die zunehmende politische Wertschätzung dieser Instrumente zeigt sich insbesondere auch daran, dass die Mittel für die Programme kontinuierlich erhöht wurden. Auch sind inzwischen 61 regionale Landschaftspflegeverbände auf 75 % der Landesfläche Bayerns tätig. Ergänzend boten diese Ansätze Anregungen für entsprechende Programme in anderen Regionen. So hat die EU – basierend auf den Vertragsnaturschutzprogrammen und ähnlichen Vorläufern – ab 1992 die Agrarumweltmaßnahmen (seit 2014 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen) in die Agrarförderpolitik der zweiten Säule integriert, die ökologische Leistungen der Landwirte honorieren. Zu den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zählt in Bayern auch das seit 1988 bestehende Kulturlandschaftsprogramm des Landwirtschaftsministeriums, über das der ökologische Landbau sowie weitere Maßnahmen zum Schutz von Gewässer, Boden, Klima, Kulturlandschaft und der Biodiversität gefördert werden. Die Abgrenzung zwischen dem Kulturlandschaftsprogramm und dem Vertragsnaturschutz erfolgt über eine Gebietskulisse, d. h. auf ökologisch wertvollen Flächen (insbesondere Schutzgebiete und biotopkartierte Flächen) kommt der Vertragsnaturschutz zum Einsatz. Auch die LPV wurden inzwischen von den meisten anderen Bundesländern – z. T. in modifizierter Form – als neue Struktur im Naturschutz übernommen, um so die erheblichen Umsetzungsdefizite des Naturschutzes zu beheben.

2 Finanzierung des Vertragsnaturschutzes

Während der Vertragsnaturschutz in Bayern bis 1995 allein mit Landesmitteln finanziert wurde und entsprechend inhaltlich frei nach naturschutzfachlichen Aspekten gestaltet war, erfolgt seit 1996 eine Kofinanzierung durch die EU im Rahmen der zweiten Säule der Agrarpolitik. Vorteile dieser Entwicklung waren, dass vermehrt Mittel für den Vertragsnaturschutz zur Verfügung standen und durch EU-Vorgaben gut auswertbare Daten zum Vertragsnaturschutz zur Verfügung stehen. Nachteilig hat sich dagegen ausgewirkt, dass die EU-Vorgaben teilweise naturschutzfachlich zielführende Maßnahmen ausgeschlossen oder diese wesentlich erschwert haben. Beispielsweise wurde nach der erfolgten EU-Kofinanzierung das Ackerrandstreifenprogramm beendet, da bei diesem fachlich erfolgreichen Programm die geforderte Präzision der Flächenermittlung nicht gewährleistet werden konnte. Neben dem Einsatz von EU-Mitteln wird Bayern ab 2018 von der neuen Option Gebrauch machen, Bundesmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) für den Vertragsnaturschutz einzusetzen. Nach der Reform des GAK-Gesetzes 2016 sowie der Aufnahme des Vertragsnaturschutzes in den GAK-Rahmenplan 2018 steht diese Option den Bundesländern neu zur Verfügung. Auch wenn hier im ersten Jahr in Bayern nur 1 Mio. EUR an Bundesmitteln zusätzlich in den Vertragsnaturschutz fließen soll, so wird dieser doch mit Blick auf die folgenden Jahre somit auf eine breitere finanzielle Basis gestellt.

3 Abwicklung des Vertragsnaturschutzes in Bayern

Von der Anfangszeit bis 2004 wurde der Vertragsnaturschutz allein von der Naturschutzverwaltung verantwortet. Nach dem Beschluss des Ministerrates von 2004 erfolgte eine Änderung der Zuständigkeit. Seit 2005 ist die Naturschutzverwaltung fachlich und finanziell für das Programm verantwortlich, die verwaltungstechnische Umsetzung erfolgt über die Landwirtschaftsverwaltung.

Die praktische Umsetzung dieser Entscheidung wird im folgenden Beispiel erläutert: Aufgrund eines neuen Managementplanes für ein FFH-Gebiet oder eines Vor-Ort-Termins erhält die untere Naturschutzbehörde (uNB) Kenntnis von ökologisch wertvollen Grünlandflächen. Daraufhin werden die entsprechenden Landwirte von der uNB angerufen und bei Interesse am Vertragsnaturschutz ein Beratungsgespräch vereinbart. Die uNB und der Landwirt sehen sich dabei im GIS-System der Naturschutzverwaltung die entsprechende Fläche an, wobei das System alle relevanten Daten (Agrardaten wie Flächennutzung und Feldstücksgröße sowie Naturschutzfachdaten) enthält (Abb. 1). Die uNB erläutert dem Landwirt dabei die ökologische Wertigkeit der Fläche und bietet ihm die dafür sinnvolle Kombination von Vertragsnaturschutzmaßnahmen an (z. B. bestimmter Schnittzeitpunkt, Düngeverzicht, Mahd mit Messerbalkenmähwerk, Feuchtezuschlag). Der Landwirt prüft den Vorschlag und macht ggf. alternative Vorschläge aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen mit der Flächenbewirtschaftung oder seiner Maschinenausstattung. Letztlich gibt die uNB eine standardisierte Stellungnahme für die Landwirtschaftsverwaltung ab, welche Vertragsnaturschutzmaßnahme für die entsprechende Fläche abgeschlossen werden kann. Auf dieser Grundlage stellt der Landwirt bei der Landwirtschaftsverwaltung seinen Antrag auf Teilnahme am Vertragsnaturschutz. Alle weiteren Schritte (Kontrolle, ggf. Rückforderung und Sanktionierung, Auszahlung) erfolgen während der Gesamtlaufzeit der VNP-Maßnahme dann über die Landwirtschaftsverwaltung.

Mit dieser Vorgehensweise wird auf effiziente Weise sichergestellt, dass die Fachkompetenz der Naturschutzverwaltung Grundlage für den Abschluss der Vertragsnaturschutzvereinbarungen ist. Die weitere Abwicklung der VNP-Maßnahme während der mindestens fünfjährigen Laufzeit liegt dann allein bei der Landwirtschaftsverwaltung. Rechtlich zulässige Anpassungen der Maßnahmen innerhalb des fünfjährigen Verpflichtungszeitraums (z. B. Flächenkorrekturen, Höherextensivierungen) bedürfen der Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde. Schlüsselfaktor für eine fachlich anspruchsvolle und kosteneffiziente Abwicklung des VNP ist dabei die EDV. Insbesondere die Erstellung eines eigenen VNP-EDV-Systems sowie dessen Verzahnung mit den landwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Daten war mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Allerdings hat dieses System auch zu einer wesentlichen Erleichterung bei der Abwicklung geführt, da alle erforderlichen Daten tagesaktuell in einem System vorhanden sind und zudem über zahlreiche Plausibilitätsprüfungen Fehler bei der Antragstellung weitgehend vermieden werden. Auch angesichts der bisher 18 000 am VNP beteiligten Landwirte mit aktuell 75 000 VNP-Flächen war es wichtig, dieses System in einem Prozess von gut fünf Jahren aufzubauen.

4 Ergebnisse und Diskussion

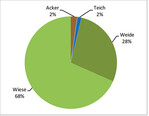

Die über VNP geförderte Fläche wird seit Beginn der EU-Kofinanzierung 1996 ermittelt (Abb. 2). Ab 2009 stehen umfangreiche einzelflächenbezogene Förderdaten zur Verfügung, die für die fachliche Begleitung und Weiterentwicklung genutzt werden können. Ergänzend sei darauf verwiesen, dass in Bezug auf das VNP in Bayern vielfältige Evaluierungen im Rahmen von „Mit-Ohne-Vergleichen“ erfolgten, d. h. VNP-Flächen wurden mit benachbarten, konventionell bewirtschafteten Flächen in Bezug auf die Artenausstattung verglichen. Die Ergebnisse sind zusammenfassend bei Güthleret al. (2012) dargestellt. Seit Beginn der laufenden EU-Agrarförderperiode im Jahr 2015 konnte die Gesamtfläche um über 15 000 ha gesteigert werden. Wiesen und Weiden machen den größten Anteil der Vertragsfläche aus, Ackerflächen sind mit etwa 2 % der Gesamtfläche stark unterrepräsentiert (Abb. 3). Der Anteil der Ackerflächen an der landwirtschaftlichen Fläche Bayerns liegt bei etwa zwei Dritteln (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2016). Zwar erfüllt beim Ackerbau ein weitaus geringerer Anteil der Flächen die naturschutzfachlichen Kriterien für eine Förderung im Vertragsnaturschutz. Angesichts des Rückgangs eines Großteils der Ackerwildkrautarten sowie der Feldvogelarten ist jedoch auch hier eine erhebliche Steigerung der Vertragsnaturschutzfläche notwendig (Gregoryet al. 2005,Hofmeister & Garve2006,Sommer2014).

Der Anteil der VNP-Flächen an der landwirtschaftlichen Fläche Bayerns liegt aktuell (2017) bei 2,6 %. Abb. 4 zeigt die Werte für die verschiedenen Naturraum-Einheiten Bayerns. In den landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten Niederbayerns, Schwabens und Unterfrankens ist der VNP-Anteil am niedrigsten. Bei diesen Gebieten handelt es sich meist um sehr ertragreiche Standorte, auf denen VNP-Prämien die infolge der Extensivierung entstehenden Einkommensverluste nicht ausgleichen können. In den Voralpen sowie in den Mittelgebirgslagen der Rhön finden sich hingegen viele naturschutzfachlich hochwertige, seit jeher extensiv genutzte Flächen, die meist ohne Naturschutzförderung nicht in der Bewirtschaftung gehalten werden könnten. Das VNP ermöglicht hier die Erhaltung dieser wertvollen Flächen und ist für viele Betriebe ein wichtiges und verlässliches wirtschaftliches Standbein.

Bei der Auswahl der geeigneten Maßnahmenkombination spielt das Beratungsgespräch des Landwirtes an der uNB eine zentrale Rolle. Hier können sowohl naturschutzfachliche Zielsetzungen als auch die Belange des Bewirtschafters gemeinsam erörtert und bei der Maßnahmenauswahl berücksichtigt werden. Für die Zielerreichung entscheidend ist der modulare Aufbau des Programms, der eine flexible Kombination der naturschutzfachlichen Auflagen und damit eine hohe Anpassung an die örtlichen Verhältnisse erlaubt. Beispielsweise werden in Bayern über 7500 ha Wiesen im VNP insekten- und amphibienschonend mit Messerbalkenmähwerken oder Motormähern gemäht. Über das obligatorische Beratungsgespräch an der uNB hinausgehende Beratungsangebote können über die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinien gefördert werden. Damit können insbesondere Landschaftspflegeverbände als Naturschutzberater den Landwirten dabei helfen, geeignete Flächen und Maßnahmen zum Schutz der Natur in ihren Betrieben zu identifizieren. Zwischen den beteiligten Behörden ist eine gute Zusammenarbeit essentiell. In regelmäßigen gemeinsamen Besprechungen der Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörden können mögliche Konfliktthemen frühzeitig besprochen und eine gemeinsame Haltung entwickelt werden. Insbesondere bei der Anerkennung extensiver Weideflächen als landwirtschaftliche Flächen zahlt sich die langjährige Zusammenarbeit der Landwirtschafts- und Naturschutzverwaltung in Bayern aus. Von den 84 000 ha VNP-Fläche sind über 99 % auch als förderfähig im Sinne der Direktzahlungen der ersten Säule anerkannt. Dies zeigt, dass auch die Landwirtschaftsverwaltung in Bayern sich sehr darum kümmert, dass unter Wahrung der in diesem Bereich sehr komplexen und für Naturschutzakteure schwerlich nachvollziehbaren EU-Vorgaben die extensiv genutzten Flächen trotz aller Schwierigkeiten des EU-Agrarsystems in die Förderung der ersten Säule aufgenommen werden.

Die Weiterentwicklung des Programms erfolgt unter intensiver Beteiligung von Landnutzern und Ökologen. In verschiedenen Workshops werden fachlich notwendige Weiterentwicklungen mit den Wünschen der Bewirtschafter in Einklang gebracht. Die ersten Workshops für die Ausgestaltung des VNP in der neuen EU-Förderperiode ab 2021 werden noch 2018 stattfinden. Insbesondere durch die intensive Beteiligung der Landnutzer an der inhaltlichen Ausgestaltung wird VNP in Bayern auch von Seiten der Landwirtschaft positiv wahrgenommen. Jüngstes Zeichen dieser guten Zusammenarbeit ist der Preis „Naturschutzpartner Landwirt“, den das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz im Jahr 2018 gemeinsam mit dem Bayerischen Bauernverband an im Naturschutz besonders engagierte Landwirte vergeben hat.

5 Schlussfolgerungen

Alle Evaluierungen von einzelnen Flächen beziehungsweise auf kleinräumiger Landschaftsebene (z. B. in Wiesenbrütergebieten) zeigen den Erfolg des Vertragsnaturschutzes. Sowohl floristische als auch faunistische Auswertungen kommen jeweils zu positiven Ergebnissen für die jeweiligen Zielarten (Bokämperet al. 2009,Kuhnet al. 2009,Pilotek2009). Allerdings zeigt sich beispielsweise beim Wiesenbrüterschutz, dass das Programm nur bei entsprechend intensivem Einsatz des Vertragsnaturschutzes sowie bei der ergänzenden Umsetzung weiterer Maßnahmen (z. B. Anlage von Seigen und Grabenaufweitungen, Wiedervernässung, Besucherlenkung, Prädatorenschutz) erfolgreich sein kann (Bayerisches Landesamt Für Umwelt 2015).

Aktuell sind knapp 2,6 % der landwirtschaftlichen Fläche in Bayern im Vertragsnaturschutz. Selbst wenn man berücksichtigt, dass weitere landwirtschaftliche Flächen in begrenztem Umfang nach naturschutzfachlichen Kriterien bewirtschaftet werden (z. B. Flächen mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Landschaftspflegeflächen), ist dieser Anteil doch deutlich zu gering, um den Artenschwund und die Verschlechterung von Lebensräumen auf Landesebene aufhalten zu können. Die ökologischen Vorrangflächen als Teil des Greenings in der ersten Säule der EU-Agrarförderung tragen leider kaum zu einer Verbesserung der Biodiversität in der Agrarlandschaft bei (Nitschet al. 2017,Pe’eret al. 2016). So können mit den aktuellen Mitteln nicht alle ökologisch wertvollen Flächen in der Agrarlandschaft Bayerns gesichert werden. Das erkennt auch die Bayerische Staatsregierung an, die sich in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zum Ziel nimmt, den Vertragsnaturschutz bis 2030 auf 6 % der landwirtschaftlichen Fläche auszuweiten. Sehr erfreulich ist es deshalb, dass die Landesmittel für den Vertragsnaturschutz ab dem nächsten Jahr um 10 Mio. EUR jährlich erhöht werden und Bayern damit diesem 6-%-Ziel spürbar näherkommen wird. Um einen solchen Ausbau des Vertragsnaturschutzprogramms zu realisieren, sollte zudem die Personalsituation an den für die Umsetzung zuständigen unteren Naturschutzbehörden verbessert werden. Mit den aktuellen Ressourcen scheint eine Verbesserung der ökologischen Situation in der Agrarlandschaft nur begrenzt möglich, da beim Vertragsnaturschutz eine Sicherung vorhandener wertvoller Flächen aus Effizienzgründen Priorität vor der zeitlich sehr aufwändigen Neuschaffung artenreicher Lebensräume hat.

Nachteilig wirkt sich zudem die EU-Vorgabe aus, nach der die VNP-Prämien nur den zusätzlichen Aufwand bzw. den Ernteverlust ausgleichen dürfen. Ein Zuschlag für Wagnis und Gewinn ist somit aktuell ausgeschlossen. Dieser wäre aber insbesondere bei Betrieben, die sich weitgehend auf Naturschutzleistungen fokussieren und schwer bewirtschaftbare Flächen sichern (z. B. Hüteschafhalter), von wesentlicher Bedeutung für die mittelfristige Zukunftssicherung der Betriebe (Abb. 5). Zudem könnte so den Akzeptanzproblemen des Vertragsnaturschutzes auf intensiv genutzten Ackerstandorten und ertragreicheren Flächen begegnet werden. Damit bleibt die Trendwende beim Artenschutz als ein wesentliches Ziel des Vertragsnaturschutzes bisher auf großmaßstäblicher Ebene noch weitgehend aus. Dies umso mehr, als konventionell bewirtschaftete Acker- und Grünlandflächen kaum noch Lebensraum für naturschutzfachlich relevante Arten sind (DO-G & DDA2011,Kuhnet al. 2009,Meyeret al. 2013,Werking-Radtke & König2011). Selbst ehemals weit verbreitete Arten wie Feldlerche und Kiebitz oder Ackerrittersporn und Acker-Adonisröschen sind heute in vielen Agrarlandschaften Bayerns kaum noch zu finden. Aufgrund des Einsatzes von Pestiziden, hohen Düngergaben und einer entsprechend hohen Nutzungsintensität eignen sich konventionell bewirtschaftete Flächen selbst für Insektenarten nur noch sehr begrenzt als Lebensraum, die Biomasse an Fluginsekten nimmt somit dramatisch ab (vgl.Hallmannet al. 2017 mit Untersuchungen in Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen). Hier kann der Vertragsnaturschutz mit seiner im Vergleich zu den Agrarförderprogrammen bescheidenen Finanzausstattung noch nicht im erforderlichen Umfang einen ökologischen Ausgleich für die sonstige Agrarlandschaft erbringen. Zum Vergleich: 2017 hatte der Vertragsnaturschutz 41 Mio. EUR in Bayern zur Verfügung (Landes- und EU-Mittel), für die erste Säule der Agrarförderung standen dagegen 1 Mrd. EUR an Direktzahlungen der EU bereit. Der Vertragsnaturschutz hat derzeit also ein Mittelvolumen, das lediglich 4 % der Direktzahlungen entspricht. Dennoch zeigt der Vertragsnaturschutz eindrucksvoll auf, dass die Landwirte mit Engagement beim Naturschutz mitgestalten. Viele wollen bei Naturschutzmaßnahmen mitwirken, wenn sie dies betriebswirtschaftlich ermöglichen können – so die weitverbreitete Erfahrung in Bayern. Der hohe Sachverstand und das Engagement vieler Bauern lassen sich beispielsweise auch am Einsatz selbst entwickelter spezieller Maschinen für den Naturschutz erkennen. Der Vertragsnaturschutz zeigt damit deutlich auf, dass Landwirtschaft und Naturschutz erfolgreich zusammenarbeiten können.

Wesentlich wird es deshalb mit Blick auf die ab 2021 anstehende neue EU-Förderperiode sein, dass der Naturschutz die erforderlichen Mittel erhält. So kalkuliert eine von der LANA eingesetzte Expertengruppe mit einem jährlichen Bedarf zur Umsetzung von Natura 2000 in Deutschland von 1,4 Mrd. EUR, davon allein 528 Mio. EUR für flächenbezogene Zahlungen für die Bewirtschaftung von Grünland-Lebensräumen. Dagegen stehen nach Schätzungen des Bundesumweltministeriums, die auf den Angaben der Bundesländer basieren, aktuell für sämtliche Naturschutzfördermaßnahmen in Deutschland (also auch für Maßnahmen, die nicht der Umsetzung von Natura 2000 dienen) nur 542 Mio. EUR jährlich zur Verfügung. Sowohl auf EU- als auch auf Bundes- und Länderebene wird es deshalb für die neue Förderperiode darum gehen, diese Finanzierungslücke zu schließen und damit Landnutzern bessere Möglichkeiten zu bieten, über die Finanzierung ihrer Naturschutzleistungen zur Sicherung bäuerlicher Betriebe beizutragen.

Literatur

Bayerisches Landesamt für Umwelt (2015): 35 Jahre Wiesenbrüterschutz in Bayern – Situation, Analyse, Bewertung, Perspektiven. Bayerisches Landesamt für Umwelt.

Bokämper, M., Franke, T., Leupold, P., Schott, H. (2009): Libellenerfassung als Grundlage zur Wirkungskontrolle des VNP an Teichen (VNP/EA 2007–2011) Biotoptyp Teiche. Unveröff. Gutachten im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. 25 S., Hemhofen.

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (2016): Bayerischer Agrarbericht 2016. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

DO-G, DDA(Deutsche Ornithologen-Gesellschaft & Dachverband Deutscher Avifaunisten) (2011): Positionspapier zur aktuellen Bestandssituation der Vögel der Agrarlandschaft. Vogelwarte 49: 340–347.

Gabriel, K., Schlapp, G. (1988): Neue Programme des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Bayern - Übersicht, Konzeption und erste Erfahrungen. Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz. 84, 83–88.

Gregory, R. D., van Strien, A., Vorisek, P., Meyling, A. W. G., Noble, D. G., Foppen, R. P. B., Gibbons, D. W. (2005):Developing indicators for European birds. Philos. Trans. Roy. Soc. Lond. B. 360, 269–288.

Güthler, W., Heppner, S. Heusinger, G., Joswig, W. (2012): Erfolgskontrollen zum bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm. Naturschutz und Landschaftsplanung 44(7), 197–204.

Güthler, W., Orlich, I. (2009): Naturschutzförderung in Deutschland im Rahmen der EU-Agrarpolitik. Naturschutz und Landschaftsplanung 41(5), 133–138.

Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H.et al. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12, (10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.

Helfrich, R. (1988): Das „Acker- und Wiesenrandstreifenprogramm“ in Bayern – ein Programm zur Verbesserung der gesamtökologischen Situation in der Feldflur. Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 84, 155–160.

Hofmeister, W., Garve, E. (2006): Lebensraum Acker. 2. Auflage. Verlag Kessel, Remagen-Oberwinter.

Kadner, D., Helfrich, R.(1994): Das Bayerische Wiesenbrüterprogramm – Historie und Überlegungen zur fachlichen Weiterentwicklung. Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 129, 85–97.

Kuhn, G., Mayer, F., Heinz, S.(2009): Agrarumweltmaßnahmen für das Grünland – Wie wirkt sich das bayerische Kulturlandschaftsprogramm auf die Artenvielfalt aus? Laufener Spezialbeiträge 2(09), 115–121.

LANA-Expertengruppe „EU-Naturschutzfinanzierung/GAP2020“(2016): Wirksamkeit der derzeitigen EU-Naturschutzfinanzierung in Deutschland und Anforderungen für die nächste Förderperiode ab 2020.

Meyer, S., Wesche, K., Krause, B., Leuschner, C.(2013): Dramatic losses of specialist arable plants in Central Germany since the 1950s/60s – a cross-regional analysis. Diversity and Distributions 19(9), 1175–1187.

Mayerl, D.(1989): Schutz und Pflege der Feuchtflächen in Bayern – Erfahrungen, Erfolge und Verbesserungsmöglichkeiten. Schr.-R. Bayer. LfU 95, 5–18.

Nitsch, H., Röder, N., Oppermann, R., Milz, E., Baum, S., Lepp, T., Kronenbitter, J., Ackermann, A., Schramek, J. (2017):Naturschutzfachliche Ausgestaltung von Ökologischen Vorrangflächen [online]. Bonn: BfN, 192 p, BfN Skripten 472, DOI:10.19217/skr472

Pe’er, G., Zinngrebe, Y., Hauck, J., Schindler, S., Dittrich, A., Zingg, S., Tscharntke, T., Oppermann, R., Sutcliffe, L. M.E., Sirami, C., Schmidt, J., Hoyer, C., Schleyer, C., Lakner, S.(2016): Adding Some Green to the Greening: Improving the EU’s Ecological Focus Areas for Biodiversity and Farmers. Conservation Letters, 10: 517–530. doi:10.1111/conl.12333.

Pilotek, D.(2010): Bericht zu Grundlagenerhebungen für die Wirkungskontrolle der bayerischen Naturschutz-Förderprogramme (VNP/EA) für den Biotoptyp Äcker in Bayern mit den Schwerpunkten Projektäcker aus den Bereichen Sand- und Kalkscherbenäcker und anderer gefährdeter Ackerwildkrautgesellschaften. Bayerisches Landesamt für Umwelt (unveröffentlicht).

Sommer, M.(2014): Schutz der Ackerwildkrautflora in Bayern – Geschichte und Empfehlungen zum nachhaltigen Schutz auf Grundlage aktueller Erfassungen. ANLiegen Natur 36(2): 19–28.

Werking-Radtke, J., König, H.(2011): Wirkung von Agrarumwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen. Natur in NRW, Heft 2/2015: 30–34.

Fazit für die Praxis

- Der modulare Aufbau des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms mit flexibel kombinierbaren Maßnahmen ermöglicht eine gute Anpassung an die örtlichen Verhältnisse und sorgt so für einen hohen Zielerreichungsgrad. Die Flexibilität in der Maßnahmenkombination gibt den Landwirten die Möglichkeit, die Maßnahmen leichter in die betrieblichen Abläufe zu integrieren.

- Das VNP-Datenbankprogramm bietet den Bearbeitern in den unteren Naturschutzbehörden dank seiner Verbindung mit dem Geoinformationssystem FIN-View alle relevanten naturschutzfachlichen und förderrechtlichen Daten – und sorgt so für eine effiziente Verwaltungshandhabung.

- Durch eine gute Zusammenarbeit und etablierte Kommunikationswege zwischen Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörden können viele Probleme vermieden werden.

- Die intensive Beteiligung von Nutzergruppen aus Naturschutz und Landwirtschaft ist einer der wesentlichen Gründe für die hohe Akzeptanz des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms.

Kontakt

Wolfram Güthler ist seit 2009 Mitarbeiter und seit 2013 Leiter des Referats Naturschutzförderung und Landschaftspflege des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. Studium der Landschaftspflege an der Technischen Universität München-Weihenstephan, 1993 bis 1995: Referendariat in der Naturschutzverwaltung Niedersachsens, 1995 bis 2009: Mitarbeiter und Bundesgeschäftsführer beim Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL).

wolfram.guethler@stmuv.bayern.de

Thomas Waltz , M.Sc., ist seit 2015 Fachreferent am Bayerischen Umweltministerium, hier vor allem mit der Beratung der nachgeordneten Behörden beim fachlichen und technischen Vollzug des Vertragsnaturschutzprogramms befasst. Studium des Umwelt- und Ressourcenmanagements an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ab 2013 zwei Jahre beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) NRW.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.