Bewertung von Vogelbrutgebieten

Abstracts

Es wird ein bundesweit anwendbares numerisches Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten vorgestellt, welches eine Anwendung sowohl für das Spektrum der gefährdeten Vogelarten als auch für das Gesamtartenspektrum zulässt. In den Avifaunistischen Flächenwert AFw gehen der Gefährdungsgrad, die absolute Häufigkeit und der Grad der Verbreitung einer Vogelart ein. Entwickelt wird das Bewertungsverfahren an den Datenbeständen Niedersachsens. Als Hinweis auf die Tauglichkeit des Verfahrens wird gewertet, dass in starkem Maße Arten in die Bewertung eingehen, für die Niedersachsen eine hohe Verantwortung trägt.

Für eine Einordnung des AFw dient ein avifaunistischer Bundesdurchschnitt, der die Zuordnung eines Vogelbrutgebietes zu den sechs Wertstufen „niedrig“, „mäßig“, „mittel“, „hoch“, „sehr hoch“ und „überragend“ zulässt. Das Bewertungsverfahren berücksichtigt ferner solche Fälle, in denen die üblichen Aktionsräume der vorkommenden Arten über den untersuchten Bereich hinausgehen.

Die Ableitung des Bewertungsverfahrens findet ihren Niederschlag in einer Excel-Eingabetabelle, die für jedes Land eine einfache, aber länderspezifische Berechnung des AFw ermöglicht. Ergänzt wird der Aufsatz um Anforderungen an die Bestandserfassung, die Abgrenzung der zu bewertenden Gebiete und mögliche situationsspezifische Anpassungen, die allesamt einer gründlichen Dokumentation bedürfen.

Evaluation of Bird Breeding Areas – Proposal for a numeric procedure on federal level

The paper introduces a numeric procedure for the evaluation of bird breeding areas, which can be applied for both the spectrum of endangered birds as well as for all bird species. It integrates the degree of endangerment, total abundance and distribution into an ‘avifaunal area value’ (Avifaunistischer Flächenwert – AFw). The evaluation method bases on the data stock of Lower Saxony. It is assessed as a sign for the suitability of the method that those species, which Lower Saxony has a specific responsibility for, are considered in a particular way.

In order to classify the AFw the avifaunal average value on federal level was determined, allowing the allocation of each bird breeding area into one of the values “low”, “moderate”, “medium”, “high” or “very high”. The evaluation method additionally considers those cases where the activity areas of the occurring species reach beyond the area investigated.

The derivation of the evaluation method is supplemented by an excel-sheet allowing the simple calculation of the AFw for each federal state separately. Finally, the paper includes requirements for the inventory, for the delineation of the areas to be assessed and possible adaptions on specific situations, which all require thorough documentation.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Für die Bewertung von Natur und Landschaft und die Abschätzung von Auswirkungen von Plänen und Projekten sind neben anderen örtlich-konkreten ökologischen Informationen faunistische Daten unverzichtbar, weil sie zusätzliche Funktionen und Werte sowie vorhabenbedingte Auswirkungen von Plänen und Projekten aufzuzeigen vermögen. Hierfür ist die Gruppe der Vögel besonders geeignet, denn sie tritt flächendeckend und in ausreichend vielen Arten auf, um eine gute Differenzierung zu ermöglichen, und ist vor allen Dingen auch mit vertretbarem Aufwand auf größeren Flächen mit standardisierten Methoden zu erfassen. Zudem sind Vögel selbst hochrangige Schutzgüter des Naturschutzhandelns. Dennoch fehlen einfach zu handhabende und einheitliche Verfahren zur Bewertung avifaunistischer Ergebnisse weitgehend. Vielfach bleibt es bei der Aufzählung von Rote-Liste-Arten, Angaben zur Abundanz oder der Nennung des Anteils von Leit- oder Charakterarten. Ein standardisierter Vergleichsrahmen existiert nicht.

Eine Ausnahme bildet das für Niedersachsen 1997 erstmalig veröffentlichte Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten (Wilms et al. 1997), welches einfache Vorgängerversionen hatte (Berndt et al. 1975, 1978, 1983, 1985). Es hat sich in Niedersachsen seither zu einem Standardinstrument für die Bewertung von Vogelbrutgebieten entwickelt, das beispielsweise steuernd bei der Ausweisung von Vorrangflächen für die Windkraftnutzung zum Einsatz kommt. 2013 hat die Arbeit von Wilms et al. (1997) mit Behm & Krüger (2013) eine Neuauflage erfahren. Verschiedene Schwachpunkte dieses Verfahrens (Publikation in Vorber.) gaben Anlass, den nachfolgenden Bewertungsansatz zu entwickeln, der mit Hilfe eines sehr einfach nutzbaren und bundesweit anwendbaren Eingabe- und Berechnungstools eine einheitliche Bewertung von Vogelbrutgebieten ermöglicht.

2 Der Avifaunistische Flächenwert (AFw)

2.1 Grundlagen

Die numerische Einstufung eines Vogelbrutgebietes bedarf einfach nachvollziehbarer und plausibler Bewertungskriterien, da andernfalls vermeintlich objektive Bewertungsergebnisse zum Streitfall und ungünstigsten Falls zum Gegenstand einer gerichtlichen Auseinandersetzung werden können. Am Beispiel Niedersachsens soll ein solches Bewertungsverfahren für Vogelbrutgebiete hergeleitet werden.

Definition des AFw und Datengrundlage

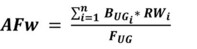

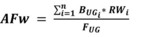

Die im Weiteren „Avifaunistischer Flächenwert“ (AFw) genannte Größe bewertet Vogelbrutgebiete anhand des Vogelbestandes unter Verwendung einfacher Kriterien, um eine Ausgangsbasis für weitere planerische Arbeiten zu schaffen. Er wird wie folgt definiert:

Der AFw gibt den Wert eines Vogelbrutgebietes als Vielfaches des avifaunistischen Bundesdurchschnitts an. Er wird für die Brutbestände eines Untersuchungsgebietes (BUG) aus der Summe der „Revierwerte“ (RW) gebildet und durch Division durch die Größe der zu bewertenden Fläche FUG (in km2) auf 1 km2 normiert.

Für das Verständnis des AFw ist zu klären, was der Revierwert ist (Abschnitt 2.2) und wie sich der avifaunistische Bundesdurchschnitt errechnet (Abschnitt 2.3).

2.2 Der Revierwert RW

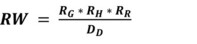

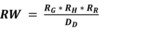

In Anlehnung an einen Ansatz von Bezzel (1980) wird der RW aus drei Elementen zusammengesetzt: Gefährdung, absolute Häufigkeit und Rasterfrequenz (als Maß für die Verbreitung).

Weil es darum gehen soll, die Schutzwürdigkeit einer Fläche bzw. die dort zu befürchtende Beeinträchtigungsschwere für die Brutvogelgemeinschaft aufzuzeigen, liegt die Berücksichtigung des Gefährdungsstatus auf der Hand. Als Bezug drängen sich die Roten Listen auf.

Die absolute Häufigkeit kann ebenfalls nicht unberücksichtigt bleiben. Denn z.B. muss einem einzelnen Revier des Baumfalken (Falco subbuteo; Bestand in Niedersachsen nach Krüger et al. 2014: 700 Reviere) ein höheres Gewicht zukommen als dem einzelnen Revier der Feldlerche (Alauda arvensis; Bestand: 140000). Beide Arten gelten in Niedersachsen als „gefährdet“.

Nichts anderes gilt für die Rasterfrequenz. Bei der Uferschwalbe (Riparia riparia) z.B. ist dem einzelnen Standort wegen des geringeren Verbreitungsgrades in Niedersachsen (sie tritt nach Krüger et al. 2014 in 252 von 1658 Messtischblattvierteln auf) ein höheres Gewicht einzuräumen als dem einzelnen Standort des Wiesenpiepers (Anthus pratensis), der deutlich verbreiteter ist (wurde in 1060 Messtischblattvierteln erfasst).

Die konkreten Werte der drei Elemente werden jeweils auf zehn Klassen verteilt und ihnen die Rangwerte 1 – 10 zugeteilt (s.u.). Danach wird festgelegt:

Der Revierwert RW ist das Produkt der drei Rangwerte RG (Rang Gefährdung), RH (Rang Häufigkeit) und RR (Rang Rasterfrequenz) und gibt an, mit welchem Betrag ein Revier einer Vogelart bezogen auf den Bundesdurchschnitt (DD) in den AFw eines Gebietes einfließt.

Für diese Form der Verknüpfung der Einzelwerte steht der Gedanke Pate, dass zwischen unterschiedlich gefährdeten und häufigen Arten angemessene Abstufungen gelten müssen. Die so berechneten RW bewegen sich innerhalb einer Spanne von 900 (z.B. für den Alpenstrandläufer – Calidris alpina) bis 0,25 (z.B. für den Buchfink – Fringilla coelebs). Eine Addition (siehe Bezzel 1980, Heckenroth 1985), die lediglich eine Streuung zwischen 2,25 und 29 erbracht hätte, wäre in naturschutzfachlicher Hinsicht dem Status der verschiedenen Arten nicht gerecht geworden.

Bei der Wertzuweisung wurde wie folgt verfahren:

Die Ränge für die absolute Häufigkeit (RH) wurden durch eine logarithmische Aufteilung (log 10) der aktuellen Bestandsdaten vergeben (Tab. 1). Sofern für die Arten lediglich Häufigkeitsspannen angegeben waren, wurde der Mittelwert verwendet.

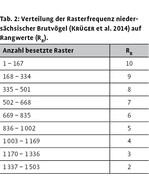

Zur Charakterisierung der Verbreitung (RR) wurde die Zahl der Messtischblattquadranten nach Krüger et al. (2014) verwendet, in denen die einzelnen Arten nachgewiesen wurden (Tab. 2). Wegen der relativ gleichmäßigen Verteilung der Arten auf die Bandbreite von 1 bis 1678 Raster wurden einheitliche Größenklassen gebildet und ihnen die Rangwerte 1 – 10 zugewiesen.

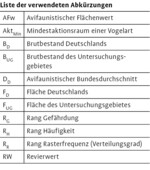

Für die drei Gefährdungsklassen der Roten Liste wurde die zehnteilige Gliederung dadurch hergestellt (RG), dass die Kategorie „vom Aussterben bedroht“ in die Werte 7–9, die Kategorie „stark gefährdet“ in die Werte 4–6 und die Kategorie „gefährdet“ in die Werte 1–3 aufgefächert wurden. Diese Auffächerung ergab sich recht schlüssig nach der Zuordnung der Arten zu den Größenklassen der absoluten Häufigkeit und dem Grad der Verbreitung in Niedersachsen (siehe Datentabelle unter http://www.nul-online.de Service Download). Darüber hinaus wurde Vogelarten der Vorwarnstufe („V“) der Faktor 0,5 zugewiesen. Die Einordnung der Vogelarten der Kategorie „R“ (extrem selten) erfolgte anhand ihrer Gefährdungseinstufung auf europäischer Ebene (Einzelheiten siehe Datentabelle „D-Dat“ in der Excel-Datei unter http://www.nul-online.de Service Download). International ungefährdete Arten wurden wie Arten der Vorwarnstufe „V“ behandelt.

Da der AFw auch die Möglichkeit bieten soll, ungefährdete Arten einzubeziehen, wird für die Arten, die nicht in der Roten Liste geführt werden, der Faktor 0,25 festgesetzt (genaugenommen liegen also elf Klassen vor.)

Der Gefährdungsgrad entstammt für Deutschland aus Südbeck et al. (2007) und für die niedersächsischen Rote-Liste-Regionen und Niedersachsen aus Krüger & Oltmanns (2007). Die niedersächsische Gliederung in Rote-Liste-Regionen (siehe Abb. 11, S. 17 in Krüger et al. 2014) wurde beibehalten. Sofern die Einstufungen in den verschiedenen Roten Listen (bundesweit, landesweit, regional) voneinander abwichen, war die jeweils höchste Gefährdungseinstufung für das Vorkommen in einer Rote-Liste-Region maßgeblich.

Dieser Ansatz ist vorsorgend und stellt sicher, dass das Vorkommen in einem zu bewertenden Gebiet keinesfalls unterschätzt wird. Diese Überlegung soll durch einige Beispiele verdeutlicht werden:

Großer Brachvogel (Numenius arquata) und Uferschnepfe (Limosa limosa) gelten in Niedersachsen in einigen Regionen „nur“ als „stark gefährdet“, sind nach der bundesdeutschen Roten Liste jedoch „vom Aussterben bedroht“. Von daher kommt dem Schutz der niedersächsischen Bestände auch bundesweit eine besondere Bedeutung zu, was seinen Niederschlag in der Einstufung als „vom Aussterben bedroht“ auch für die Rote-Liste-Region „Tiefland West“ in Niedersachsen findet.

Entsprechendes gilt für den Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus), der zwar in der Rote-Liste-Region „Watten und Marschen“ verbreitet bis häufig ist. Aus genau diesem Grund kommt den dortigen Vorkommen für den Erhalt auf niedersächsischer Ebene jedoch eine besondere Bedeutung zu, wo die Art je nach Region als „stark gefährdet“ oder sogar „vom Aussterben bedroht“ gilt. Deshalb wird der Schilfrohrsänger in der Rote-Liste-Region „Watten und Marschen“ mit dem höheren Gefährdungsstatus der niedersächsischen Roten Liste behandelt, während er in den Rote-Liste-Regionen „Tiefland West“ und „Tiefland Ost“ wegen der regionalen Einstufung als „stark gefährdet“ und in der Rote-Liste-Region „Bergland mit Börden“ als „vom Aussterben bedroht“ Berücksichtigung findet.

Der Rotmilan (Milvus milvus) wird für die Rote-Liste-Region „Tiefland-West“ als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft, obgleich die Art in Niedersachsen „stark gefährdet“ und auf Bundesebene sogar nur in der Kategorie „Vorwarnstufe“ geführt wird. Seine westniedersächsischen Vorkommen verdienen dennoch eine besondere Beachtung, weil die Art hier ihre Grenze des Verbreitungsgebietes hat und eine weitere Gefährdung sogar zur Arealeinschränkung führt. Im Ergebnis kommt in diesem Ansatz ein Verantwortungsfaktor zum Tragen, wie er zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachsen eingeführt wurde (Burdorf et al. 1997; übernommen in Krüger et al. 2013).

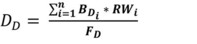

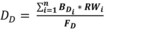

2.3 Der Bundesdurchschnitt DD

Das vorliegende Bewertungsverfahren wählt für die weitere Einordnung des AFw als Orientierungslinie die Punktsumme, die sich durchschnittlich für eine 1 km2 große Fläche in Deutschland ergibt. Dieser Bundesdurchschnitt DD errechnet sich – summiert über alle Arten – als Produkt aus RW und bundesdeutschem Brutbestand (BD; Gedeon et al. 2015), dividiert durch die Fläche Deutschlands (FD), und beläuft sich auf 242,81 Punkte/km2. Analog zu dem in Abschnitt 2.2 beschriebenen Verfahren werden hierzu die Rangwerte RG, RH und RR ermittelt (Datengrundlage siehe Datenblatt „D-Dat“ in der Excel-Tabelle unter http://www.nul-online.de Service Download):

Erreicht also ein Gebiet von 1 km2 Größe unter Berücksichtigung aller Arten, also auch der ungefährdeten, diese Gesamtpunktzahl, entspricht dies dem deutschen Durchschnitt. Für den Fall, dass eine Bewertung allein anhand der gefährdeten Vogelarten vorgenommen werden soll, ist von Bedeutung, welchen Anteil diese Arten am Bundesdurchschnitt haben: Auf die Arten der Roten Liste entfallen hiernach 138,35 und auf die ungefährdeten Arten 104,45 Punkte/km2.

2.4 Berücksichtigung von Vogelarten mit großem Aktionsradius

Der Kalkulation des RW liegt die Vorstellung zugrunde, dass das Revier bzw. der Aktionsraum der Vögel vollständig von der zu bewertenden Fläche umfasst wird. Diese Näherung mag für einen Großteil der Vogelarten und viele Gebietsgrößen zutreffend sein, gilt jedoch mit abnehmender Gebietsgröße für eine zunehmende Zahl von Vogelarten nicht mehr. So kann der Aktionsraum des Rotmilans während der Brutzeit mehrere Kilometer weit weg vom Horst reichen (siehe z.B. Porstendörfer 1996, 1998; Nachtigall 2008). Entsprechendes gilt auch für Koloniebrüter, die konzentriert brüten, für die Versorgung der Bruten aber unverzichtbar auf das weitere Umfeld angewiesen sind.

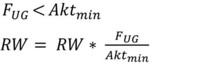

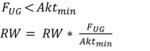

Solche Konstellationen werden durch einen Korrekturwert berücksichtigt, der Mindestaktionsräume bzw. Mindestreviergrößen benennt. Unterschreitet also das Untersuchungsgebiet FUG den Mindestaktionsraum Aktmin einer Art, so gilt für sie:

Auf diesem Wege geht der RW für sie nur anteilig in die Gebietsbewertung ein. Ist ein solcher Mindestaktionsraum z.B. 3 km2 bei einer Untersuchungsfläche von 1,5 km2, wird der RW für dieses Revier nur zur Hälfte gewertet (siehe auch Beispiele in Tab. 3 und Tab. 5).

Die Werte für die Korrekturgröße Aktmin sind an Daten aus Bauer et al. (2005) und Flade (1994) angelehnt bzw. orientieren sich an den Empfehlungen der LAG-VSW (2014, unveröff.; zitiert in Schreiber 2014) zur Festsetzung von Ausschlussflächen für die Windkraftnutzung. Aus rein technischen Gründen wurde jeder Art ein solcher Korrekturwert zugewiesen, aber nicht einzelartlich recherchiert, sondern für die Mehrzahl pauschal ein Wert von 2 ha eingesetzt, auch wenn klar ist, dass Reviergrößen auch deutlich unterhalb von einem Hektar liegen können. Berücksichtigt man allerdings, dass der Korrekturmechanismus bei diesen Arten erst greift, wenn die Fläche des Untersuchungsgebietes unter zwei Hektar bleibt, dann wird klar, dass dem Korrekturwert für diese Arten keinerlei Relevanz zukommt. Denn derart kleine Untersuchungsflächen verbieten sich bereits aus methodischen Gründen.

Umgekehrt wurden die Korrekturwerte auch bei Arten mit z.T. sehr großen Aktionsräumen pauschal bei 3 km2 nach oben hin begrenzt, obgleich natürlich bekannt ist, dass Rotmilan, Schwarzstorch (Ciconia nigra) oder Schreiadler (Aquila pomarina) z.T. weit größere Räume nutzen. Für die Gebietsbewertung hat dies zur Folge, dass solche Arten etwas überbewertet werden, weil sie bei einem Untersuchungsgebiet von 3 km2 mit einem vollen RW eingehen, obgleich der Aktionsraum oftmals darüber hinausreicht. Da solche Arten aber selten und meist auch gefährdet sind, wird diese Überschätzung auch aus Vorsorgegründen in Kauf genommen.

In der Konsequenz erfordert dieser Ansatz, dass die entsprechenden Arten bereits dann für den AFw mit zu berücksichtigen sind, wenn nur Brutzeitfeststellungen vorliegen, aber von einem Brüten im Umfeld aufgrund des Verhaltens oder von Vorinformationen auszugehen ist. Auf die Einstufung als Brutverdacht bzw. Brutnachweis (z.B. nach Südbeck et al. 2005) kommt es dann also nicht an.

2.5 Rechenbeispiel zur Ermittlung des AFw

Nachfolgend soll der Rechenweg für den AFw an einem Beispielgebiet von 1,4 km2 Größe aus der niedersächsischen Rote-Liste-Region „Tiefland West“ aufgezeigt werden. Angenommen wird das Vorkommen von 2 Revieren der Uferschnepfe, 4 Kiebitz- (Vanellus vanellus), 2 Braunkehlchen- (Saxicola rubetra), 2 Schwarzkehlchen- (S. rubicola), 5 Rohrammer- (Emberiza schoeniclus) und 6 Sumpfrohrsängerrevieren (Acrocephalus palustris). Die Tiere zweier Wiesenweihenpaare (Circus pygargus) nutzen das Gebiet zur Nahrungssuche.

Die RW-Summe errechnet sich als Produkt aus den grau hinterlegten Zellen. Da die Fläche des Untersuchungsgebietes mit 1,4 km2 deutlich unter dem mit 3 km2 angenommenen Kernaktionsraum Aktmin der Wiesenweihe bleibt, geht hier das Produkt aus den ersten vier grau hinterlegten Spalten nur anteilig ein (1,4/3; vgl. Formel 4).

3 Einstufung des ermittelten AFw

Bis hierher liefert das Verfahren zur Gebietsbewertung mittels AFw lediglich eine Zahl, bezogen auf einen bundesdeutschen Durchschnitt, die noch der wertenden Einordnung bedarf. Es bleibt also die Frage zu beantworten, ab wann ein Gebiet als „wertvoll“ einzustufen ist. Es bleibt auch das Verhältnis gefährdeter und ungefährdeter Arten näher zu beleuchten.

3.1 Die Berücksichtigung ungefährdeter Arten

Gefährdete Vogelarten haben im AFw einen hohen Stellenwert, das Bewertungsverfahren ist allerdings für die Berücksichtigung der ungefährdeten Vogelarten offen. Die Einstufung eines Vogelbrutgebietes anhand des AFw ist also sowohl anhand des Gesamtbestandes als auch allein anhand des Bestandes der gefährdeten Vogelarten möglich. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass gefährdete Arten nur eine Teilmenge des Gesamtbestandes sind. Dem wird in der nachfolgenden Wertzuweisung dadurch Rechnung getragen, dass den einzelnen Bedeutungsstufen (Spalte 1, Tab. 4) jeweils zwei AFw zugewiesen sind. Das unter 2.3 ermittelte Verhältnis zwischen gefährdeten und ungefährdeten Arten von 138,35 zu 104,45 wurde für die weiteren Betrachtungen zu 60:40 vereinfacht.

3.2 Wertzuweisung

Die Berechnung des AFw zieht noch keine automatische Bewertung eines Vogelbrutgebietes nach sich. Die wertende Einordnung stellt einen zusätzlichen Verfahrensschritt dar, der einige Bedingungen erfüllen sollte:

Die Gesamtheit der Gebiete sollte einer Verteilung gehorchen, wonach eine Häufung im unteren bis durchschnittlichen Bereich auftritt, während besonders wertvolle Gebiete selten vorkommen. Denn dies entspricht erfahrungsgemäß den Verhältnissen in der bundesdeutschen Landschaft.

Die errechnete Wertstufe muss anhand des Artenspektrums und der Häufigkeiten verbal-argumentativ auch gegenüber Nichtexperten vermittelbar sein.

Die Einstufung muss „gefühlt passen“, d.h. auch Ornithologen sollten aus ihrer Erfahrung heraus der ermittelten Einordnung zustimmen können.

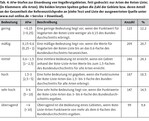

Anhand dieser Vorüberlegungen und unter Berücksichtigung einer Auswertung von mehr als 1000 bewerteten Brutvogelgebieten aus Niedersachsen für Rote-Liste-Arten aus 67 Untersuchungen der letzten etwa acht Jahre wurden in Tab. 4 den verbalen Bewertungsstufen (Spalte 1) entsprechende AFW zugewiesen (Liste der Quellen unter http://www.nul-online.de Service Download). Der Abstand zwischen den AFw-Werten für gefährdete und ungefährdete Vogelarten ergibt sich aus den Überlegungen in Abschnitt 2.3.

Die Verteilung der untersuchten Gebietsbewertungen aus Niedersachsen auf die Wertstufen scheint der eingangs formulierten ersten Anforderung an eine Wertzuweisung zu genügen. Allerdings muss offen bleiben, wie repräsentativ die zugrunde gelegte Stichprobe tatsächlich ist, auch wenn sie ein breites Spektrum an Untersuchungen mit immerhin ca. 3 % der Landesfläche umfasst: Veröffentlichungen aus wissenschaftlichem Interesse, Monitoringergebnisse oder Brutvogelkartierungen im Zusammenhang mit Projektplanungen (Windkraftstandorte, gemeindliche Flächennutzungsplanungen, Bau von Freileitungen, Straßenbau). Die untersuchten Flächen liegen teilweise in bekanntermaßen avifaunistisch besonders hochwertigen Gebieten (Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, Emsästuar, verschiedene Renaturierungsflächen in Hochmooren), teilweise repräsentieren sie aber auch Durchschnittslandschaften (z.B. Untersuchungsgebiete entlang geplanter Strom- oder Autobahntrassen, großflächige Erfassungen im Zuge von kommunalen Potenzialflächenuntersuchungen für die Windkraftnutzung). In Bezug auf die regionale Verteilung ist die Repräsentativität jedenfalls nicht gegeben, denn Flächen aus der Rote-Liste-Region „Tiefland West“ machen ca. 36 %, die der Rote-Liste-Region „Bergland mit Börden“ dagegen nur 3,2 % aus. In Ermangelung einer offenkundig geeigneteren Stichprobe bleibt es vorerst trotzdem bei dieser Referenz.

Damit ist das in Tab. 3 dargestellte Beispiel mit einem AFw von 4,54 als Gebiet von sehr hoher Bedeutung einzuordnen. Dieser Einstufung dürften Ornithologen folgen können und wird auch Laien vermittelbar sein. Ob den vorgeschlagenen oberen vier Wertstufen zugleich eine räumliche Komponente („lokal“, „regional“, „landesweit“, „bundesweit bedeutsam“) zugewiesen werden sollte, mag der weiteren Diskussion überlassen bleiben.

Bei vollständiger Erfassung des Artenspektrums wird man regelmäßig auf Situationen treffen, in denen die gefährdeten Arten zu einer anderen Einstufung als das Gesamtartenspektrum führen (siehe Tab. 6). Erste Stichproben ergaben, dass es insbesondere Waldlebensräume sind, in denen der Anteil ungefährdeter Arten überdurchschnittlich ist und deshalb deren Berücksichtigung eine höhere Einstufung einer Fläche nach sich ziehen könnte, während in vielen Offenlandlebensräumen ungefährdete Arten seltener zu einer höheren Einstufung führen werden. Weichen die AFw-Werte voneinander ab, ist die höhere Einstufung maßgeblich, um die Wertigkeit eines Brutvogelgebietes keinesfalls zu unterschätzen.

3.3 Abgrenzung des Bewertungsraumes

Die Abgrenzung der zu bewertenden Fläche muss nicht zwingend der vom Zuschnitt eines Projektes vorgegebenen Untersuchungsgebietsgrenze folgen, sondern hat vor allen Dingen drei Kriterien zu erfüllen (analog zu Behm & Krüger 2013):

Einschließen der Bereiche mit vergleichbarem Artenspektrum und -dichte,

Abgrenzung anhand von im Gelände erkennbaren Strukturen,

Kompaktheit des Gebietszuschnittes, d.h. Minimierung der Randlinienlänge.

Die kartenmäßige Abgrenzung ist durch eine textliche Begründung zu ergänzen. Außerdem sind die zur Bewertung verwendeten Revierzentren den für die Bewertung abgegrenzten Flächen zu hinterlegen. Eine limitierende Flächengröße wird nicht festgesetzt. Würde man eine solche z.B. bei 50 ha festlegen, hat aber beispielsweise ein 10 ha großes Wäldchen innerhalb einer ausgeräumten Agrarlandschaft zu bewerten, so ist nicht ersichtlich, warum diese Artengemeinschaft des Waldes aufgrund einer solchen Beschränkung mit Vogelbeständen des Umlandes vermischt werden sollte, die zu 80 % aus Acker besteht. Nichts anderes gilt, wenn die Brutvogelgemeinschaft eines im Wald gelegenen Gewässers zu beurteilen ist. Untere Grenzen ergeben sich allerdings aus den allgemeinen Limitierungen, die die Methode der Revierkartierung setzt (z.B. Problem von Randsiedlern). Der AFw für kleine Untersuchungsgebiete bedarf deshalb zusätzlich einer ausführlichen verbalen Begründung.

Diese Vorgaben zur Abgrenzung von Gebieten schließen einen Missbrauch zwar nicht gänzlich aus und lassen in Grenzfällen weiterhin die Verschiebung zwischen benachbarten Wertstufen zu. Eine Verpflichtung zur verbalen Begründung der Grenzziehung insbesondere in Fällen am Rande von Wertungsgrenzen engen die Spielräume aber ein.

3.4 Berücksichtigung älterer Daten

Wie beim Verfahren von Behm & Krüger (2013) sollen in den AFw die Maximalbestände der vergangenen fünf Jahre Eingang finden, um nicht nur eine womöglich durch Störungen oder besondere Witterungsereignisse beeinflusste Momentaufnahme zu beschreiben, sondern das Potenzial einer Fläche. Dass eine solche Datenlage nur in Ausnahmefällen verfügbar ist, ändert an der Richtigkeit dieses Ansatzes nichts.

4 Die AFw-Berechnung in der Praxis

Die bisherigen Ausführungen dienen der Herleitung und sollen es ermöglichen, das Verfahren zur Ermittlung des AFw nachzuvollziehen. Für die praktische Anwendung in der Planung und avifaunistischen Arbeit wurde eine Excel-Datei erstellt, die die oben dargestellten Rechenschritte zusammenführt und eine sehr einfache Ermittlung des AFw ermöglicht. Sie steht unter unter http://www.nul-online.de Service Download zur Verwendung bereit.

Für jedes Land enthält sie eine eigene Eingabetabelle (z.B. „BY-Ein“ für die Eingabe bayerischer Vogelbestände) und eine Datentabelle (z.B. „BB-Dat“ für die brandenburgischen Hintergrunddaten). Zur Ermittlung des AFw sind lediglich die Größe der zu bewertenden Fläche (in km2) und die Revierzahlen in die Eingabetabelle des entsprechenden Landes einzutragen (in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist die Auftrennung in Regionen zu beachten).

Die Datentabelle dokumentiert für die einzelnen Länder die Bestände, deren Häufigkeit und Gefährdung sowie die in Abschnitt 2.2 und 2.3 hergeleiteten Werte und dient als Ressource für die Berechnung des AFw in der Eingabetabelle.

Tab. 5 zeigt einen Ausschnitt aus der Eingabetabelle mit den bereits in Tab. 3 verwendeten Beispieldaten. Im mittelgrau hinterlegten Feld (unter „TW“) findet sich die Größe der Fläche, in Spalte 1 sind die Werte für die Brutbestände eingetragen. In den Spalten unter „UG-Fläche“ wird die RW-Summe für das Gebiet im jeweiligen Naturraum angezeigt.

Ist die Eingabe abgeschlossen, wird durch Anwählen der Schaltfläche „Dokumentation“ eine in Tab. 6 dargestellte Zusammenfassung erzeugt, die die Eingabewerte sowie verschiedene statistische Angaben ausgibt. Diese Tabelle kann kopiert und in das eigene Textdokument übernommen werden.

Hinzuweisen ist auf die zwei unterschiedlichen verbalen Einstufungen der AFw für gefährdete und ungefährdete Arten. Sie ergeben sich aus den unterschiedlichen Schwellenwerten der Tab. 4. Hier gilt die höhere Einstufung „sehr hoch“.

5 Diskussion des Bewertungsverfahrens

Das vorgestellte Bewertungsverfahren wurde im Laufe seiner Entwicklung verschiedentlich variiert, verschiedenen Plausibilitätsüberlegungen unterzogen und durch Dritte getestet.

5.1 Verschiedene Varianten

Insbesondere die Zusammenführung der Parameter „absolute Häufigkeit“ (RH), „Rasterfrequenz“ (RR) und „Gefährdungsgrad“ (RG) und zum RW erscheint diskussionsbedürftig. Sie sind nämlich offensichtlich nicht unabhängig voneinander: Manche Arten stehen auch deshalb auf der Roten Liste, weil sie selten sind oder nur an wenigen Standorten vorkommen. Seltene Arten sind naturgemäß auf eine geringe Zahl von Rastern verteilt. Bei einigen Arten wird also eine Ursache durch die Faktoren teilweise zweifach berücksichtigt. Trotzdem kann auf keinen Parameter verzichtet werden, weil jeder exklusive Zusatzinformationen liefert, wie eingangs bereits dargelegt wurde (siehe Abschnitt 2.2).

Um eine Vorstellung vom Einfluss verschiedener Gewichtungen zu erhalten, wurden zum Vergleich andere Einteilungen der Parameter geprüft. So wurden für die Häufigkeit und die Rasterfrequenz nicht nur 10, sondern auch 20 und 40 Ränge getestet. Zur Berücksichtigung der Gefährdung wurden jeweils außerdem nur drei Ränge 1 („gefährdet“), 2 („stark gefährdet“) und 3 („vom Aussterben bedroht“) sowie 2 („gefährdet“) 4 („stark gefährdet“) und 8 („vom Aussterben bedroht“) ohne die oben vorgenommene weitere Auffächerung gesetzt. Getestet wurde ferner der Effekt, den die Werte 0,2 und 0,1 für nicht in den Roten Listen geführte Vogelarten besitzen. Es zeigte sich, dass die verschiedenen Varianten für die Orientierungslinie „avifaunistischer Bundesdurchschnitt“ grundsätzlich vergleichbare Ergebnisse liefern.

Der gewählten Kriterienkombination und -gewichtung wurde am Ende der Vorzug gegeben, weil bei ihr die Bewertung niedersächsischer Gebiete von einer besonders großen Zahl solcher Vogelarten getragen wird, für die Niedersachsen nach Krüger & Oltmanns (2008) eine besondere Verantwortung trägt: Betrachtet man dazu die Arten, die 50 % der gesamten Punktsumme der gefährdeten Vogelarten ausmachen (23 Vogelarten), dann finden sich darunter mit Kiebitz (Rang 1), Rotschenkel (Tringa totanus; Rang 2), Uferschnepfe (Rang 3), Großer Brachvogel (Rang 5), Bekassine (Gallinago gallinago; Rang 9) und Rebhuhn (Perdix perdix; Rang 10) gleich sechs Arten, die auch bei Krüger & Oltmanns (2008) in den „Top Ten“ der niedersächsischen Verantwortungsarten geführt werden. Mit Flussseeschwalbe (Sterna hirundo; Rang 4), Brandseeschwalbe (S. sandvicensis; Rang 7) und Haussperling (Passer domesticus; Rang 14) finden sich drei weitere Arten dieser niedersächsischen Liste. (Die übrigen Arten, die zu den 50 % der niedersächsischen Punkte beitragen, sind: Ortolan (Emberiza hortulana), Rang 6; Schilfrohrsänger, 8; Buchfink, 11; Heidelerche (Lullula arborea), 12; Nachtigall (Luscinia megarhynchos), 13; Amsel (Turdus merula), 14; Neuntöter (Lanius collurio), 16; Lachmöwe (Larus ridibundus), 17; Steinkauz (Athene noctua), 18; Feldlerche, 19; Uferschwalbe, 20; Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea), 21; Saatkrähe (Corvus frugilegus), 22; Braunkehlchen, 23.) Andere niedersächsische Verantwortungsarten wie Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria), Lachseeschwalbe (Gelochelidon nilotica), Seeregenpfeifer (Charadrius alexandrinus) und Birkhuhn (Lyrurus tetrix) besitzen in diesem Bewertungsschema aufgrund ihrer großen Seltenheit kein landesweit bedeutsames Gewicht, spielen aber wegen ihrer besonders hohen RW in der einzelgebietlichen Bewertung dennoch eine wichtige Rolle (siehe RW in Tab. 3 bzw. Angaben unter http://www.nul-online.de Service Download, wo entsprechende Kenngrößen auch für die anderen Länder zusammengestellt sind). Keine nennenswerte Übereinstimmung ergab sich hingegen mit der Rangliste der bundesdeutschen Verantwortungsarten (Denz 2003).

Vergleichend sei auf das Bewertungsverfahren nach Behm & Krüger (2013) verwiesen: Danach machen lediglich drei Arten (Feldlerche, Rauchschwalbe – Hirundo rustica, Kiebitz) die Hälfte der landesweiten Punktesumme aus, wobei nur der Kiebitz auf Rang drei auch bei den Top Ten der Verantwortungsarten nach Krüger & Oltmanns (2008) geführt wird. Das hier vorgestellte Verfahren stellt die Bewertung von Teilgebieten also auf eine breite Artenbasis und stützt sich dabei in hohem Maße auf solche, die zu einem erheblich höheren Anteil zu den niedersächsischen Verantwortungsarten zählen.

Erläuterungsbedarf ergibt sich auch für die Messlatte „avifaunistischer Bundesdurchschnitt“ (DD). Der ursprüngliche Ansatz, den RW mit Hilfe eines avifaunistischen Landesdurchschnittes zu berechnen, erwies sich jedoch im Zuge der Auswertung der übrigen Länder als zunehmend ungeeignet, weil die Landesdurchschnitte erhebliche Unterschiede aufweisen. So beträgt er für Thüringen 144,43, für Niedersachsen aber 474,93. Eine Ursache liegt gerade bei diesem Beispielpaar sicherlich in einer sehr unterschiedlichen naturräumlichen Ausstattung. So führen in Niedersachsen die großflächigen Sonderstandorte (Küste mit Inseln und Wattenmeer) mit z.T. großen und gefährdeten Vogelbeständen zu hohen Punktsummen. Unklar sind allerdings die Ursachen für das Phänomen, dass die Dichte der ein beiden Ländern sehr häufigen Arten (Amsel, Blaumeise – Parus caeruleus, Buchfink, Haussperling, Kohlmeise – Parus major, Mönchsgrasmücke – Sylvia atricapilla, Rotkehlchen – Erithacus rubecula, Star – Sturnus vulgaris und Zaunkönig – Troglodytes troglodytes) in Niedersachsen doppelt so hoch ist wie in Thüringen. Ob hier tatsächliche Unterschiede vorliegen oder systematische methodische Unterschiede bei der Schätzung der Bestände dieser Arten, muss an dieser Stelle offen bleiben.

Angesichts dieser erheblichen Unterschiede hätte die Berücksichtigung der Länderdurchschnitte bei gleich seltenen und gleich gefährdeten Vogelarten zu stark abweichenden Revierwerten RW geführt, wenn anstelle des avifaunistischen Bundesdurchschnitts avifaunistische Länderdurchschnitte (siehe Gleichung 2) verwendet worden wären. Danach würde ein Gebiet mit einem Brutpaar der Rohrdommel (Botaurus stellaris) in dem länderspezifischen Durchschnittswert in Thüringen auf einen RW von 6,23, in Niedersachsen dagegen nur auf einen solchen von 1,9 kommen, was für eine Untersuchungsfläche von 1 km2 gleich dem AFw ist. Gemessen am avifaunistischen Bundesdurchschnitt (s. Tab. 4) würden identische Vogelbestände einmal als „hoch“ und einmal als „überragend“ eingestuft. Um daraus resultierende Inkonsistenzen auszugleichen, müssten länderweise unterschiedliche Grenzwerte für den AFw festgelegt werden (s. Tab. 4, Spalte 2), um wenigstens in der verbalen Wertzuweisung eine Einheitlichkeit zu erreichen. Ein solcher Ansatz hätte aber erheblichen Koordinierungsbedarf hervorgerufen, der erneut die Frage nach der einheitlichen Bezugsgröße aufwirft.

Vor diesem Hintergrund erschien die Bemessung an einem Bundesdurchschnitt der sinnvollere Ansatz. Bei Gebieten gleicher Vogelbestände lassen sich die verbleibenden Unterschiede im AFw nun ausschließlich auf unterschiedliche Rangzuweisungen in den Ländern zurückführen.

5.2 Künftige Anpassungen

Das Bewertungssystem AFw fußt auf den aktuellen Kartierungen zum bundesdeutschen Atlasprojekt ADEBAR (Gedeon et al. 2015) und auf den derzeitigen Einstufungen der Arten in den bundesweiten und länderspezifischen Roten Listen. Beide Datensätze, die Bestandsgrößen und ihre Verbreitung in den Ländern und die Gefährdungseinstufung, unterliegen aber einem regelmäßigen Wandel. Es ist weiterhin denkbar, dass weitere Länder dem Ansatz der Regionalisierung der Gefährdungseinstufungen folgen (wie z.B. Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen). In all diesen Fällen ist die Anpassung des vorgelegten Bewertungsschemas durch eine Änderung der Einträge im Datenbestand der Excel-Datei (Datenblätter mit den Bezeichnungen „XY-Dat“) aber mit geringem Aufwand möglich.

6 Hinweise zur vertiefenden Anwendung

Die numerische Bewertung von Landschaftseinheiten, z.B. durch den hier vorgestellten AFw, kann nicht die alleinige Methode zur Bewertung von Landschaften sein. Sie bietet jedoch die Möglichkeit, für das rechtlich hoch gewichtete Schutzgut „Avifauna“ Wertigkeiten großräumig zu beschreiben und Ergebnisse zu vergleichen. Einige Anwendungsbereiche sollen kurz angesprochen werden.

6.1 Landschaftsplanung

Im Rahmen insbesondere großflächiger Landschaftsplanungen lassen sich Räume nach einheitlichem Muster hinsichtlich ihrer avifaunistischen Bedeutung beschreiben und bewerten. Dies gilt beispielsweise für die Planung auf kommunaler Ebene, wo die vogelkundliche Bedeutung von Flächen bereits heute bei der Planung von Windkraftanlagen berücksichtigt wird. Bei überregionalen Vorhaben wie Straßenbau oder Trassenplanungen liefert der AFw vorsorglich wichtige Hinweise schon auf Ebene der Grobplanung, welche Gebiete besonders konfliktträchtig sind und möglichst nicht für naturschutzkritische Vorhaben in Anspruch genommen werden sollten.

6.2 Kompensation

Ein geringer AFw liefert Hinweise auf Bereiche, in denen Kompensationsmaßnahmen nach der Eingriffsregelung effizient platziert werden können. Flächeneffizienz für Kompensationsmaßnahmen darf trotz einer diesbezüglichen gesetzlichen Vorgabe allerdings nicht zum alleinigen Maßstab werden, vielmehr sind z.B. bestehende Schutzgebietskonzepte (Arrondierung der Gebietsgrenzen) oder Artenschutzmaßnahmen (z.B. Erweiterung von Fördergebieten) weiterhin im Blick zu behalten.

6.3 Artenschutz

Hinzuweisen ist darauf, dass der AFw nicht geeignet ist, um Vorhaben auf die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG hin zu prüfen. Insbesondere die Zugriffs- und Schädigungsverbote (Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 des § 44 BNatSchG) sind individuenbezogen zu behandeln, hier helfen also gebietsbezogene Betrachtungen in keiner Weise weiter, erst recht nicht, wenn sie auf Arten der Roten Liste oder sogenannte „planungsrelevante Arten“ beschränkt wurden. Denn die artenschutzrechtlichen Verbote gelten für alle europäischen Vogelarten, also nicht nur für die nach der Roten Liste gefährdeten, sondern auch für „Amsel, Drossel, Fink (und Star)“. Analog zu den Überlegungen für Kompensationsmaßnahmen gilt allerdings, dass der AFw Hinweise für die Auswahl von FCS-Maßnahmen im Rahmen des artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahrens liefern kann: Avifaunistisch wertvolle Bereiche mit Vorkommen der von den artenschutzrechtlichen Verboten betroffenen Arten scheiden eher aus, während artenarme und noch unbesiedelte Räume eher infrage kommen, sofern die sonstigen Voraussetzungen für die Arten gegeben sind.

6.4 Einzelfallbezogene Erweiterungsoptionen

Das Bewertungsverfahren bietet Raum für einzelfallbezogene Anpassungen. Wenn z.B. aufgrund konkreter Untersuchungen bekannt ist, dass bestimmte Arten im Gebiet einen überdurchschnittlichen Reproduktionserfolg erreichen, dann kann dies im AFw dadurch seinen Niederschlag finden, dass bei der Berechnung der Gebietswertigkeit die Revierzahl um den Faktor der erhöhten Produktivität (z.B. „1,2“ für eine 1,2-fach höhere Reproduktion als Sterblichkeit) erweitert wird.

Ist aufgrund der Habitatstruktur oder konkreter Beobachtungen gesichert, dass trotz geringer Gebietsgröße der Aktionsraum großräumig agierender Arten (siehe Abschnitt 2.3) vollständig erfasst wird, kann eine entsprechende Korrektur des RW vorgenommen werden.

6.5 Neusiedler, Neozonen und Rückkehrer

Das Auftreten von Vogelarten ist ein dynamisches Geschehen. Es kommt zum sporadischen Auftreten von Vogelarten, zur natürlichen Arealverschiebung von Arten u.a. durch Klimaänderungen, zur Etablierung von gebietsfremden Arten und zur gelegentlichen Rückkehr bereits als ausgestorben eingestufter Vogelarten. Diese Arten können naturgemäß noch keine Berücksichtigung in der Eingabemöglichkeit zur automatischen Ermittlung der Gebietsbewertung finden, lassen sich jedoch in der einzelgebietlichen Betrachtung durch manuelle Ergänzung berücksichtigen. In jedem Falle wird es aber erforderlich, der Berücksichtigung oder Nicht-Berücksichtigung in der ergänzenden Beschreibung zu begründen.

7 Bewertungen als „Realsatire“ – oder: Grenzen der Bewertung

Nicht unbeachtet bleiben soll die Kritik an Bewertungssystemen, denen sogar schon der Charakter von Realsatire zugeschrieben wurde (Scherner 1995). Entsteht der Eindruck oder wird gar der Anspruch erhoben, ein einzelner Parameter wie Abundanz, Artenzahl oder eine Kombination von Faktoren könnte die Gesamtwertigkeit des Naturhaushaltes abbilden und gleich noch das Leitbild für die weitere Entwicklung von Landschaft und Teilgebieten mitliefern, dann wird Kritik berechtigt. So weit geht der Anspruch hier nicht. Vielmehr gilt: „Quantifizierung stellt nur eine standardisierte oder konsistente Anwendung der Kriterien sicher“ (Fuller & Langslow in Usher & Erz 1994, S. 213). Bewertet wird der avifaunistische Ist-Zustand einer Fläche anhand eines klar definierten Satzes von „gemessenen“ oder doch anhand von nachvollziehbar festgelegten Merkmalen. Eine bessere Datengrundlage ist für die Gesamtheit der Vogelarten auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Gemessen wurden die Bestandszahlen und Rasterfrequenzen der Brutvögel. Die Einstufungen in den Roten Listen sind längst nicht mehr reine Experteneinschätzungen, sondern folgen mittlerweile einem klaren Kriterienraster (Ludwig et al. 2005). Hier endet der Anspruch dieses Bewertungserfahrens: Es liefert keine fertigen Anleitungen für die Bewältigung von Projektwirkungen oder Zielbestimmungen für die Landschaftsplanung, sondern lediglich eine bewertende Zusammenfassung des Vogelbestandes als Ausgangsbasis für das weitere Verfahren. Das mag man unzureichend finden und für „Zugeständnisse an die Naturschutzbürokratie“ (Bezzel 1976) halten, mit denen „lediglich Prioritätenskalen für behördliche, also meist administrative und juristische Naturschutzmaßnahmen“ (Scherner 1995: 396) befriedigt werden. Mittlerweile dürfte es für den Naturschutz jedoch einen Gewinn darstellen, der projektgeneigten Planungs- und Genehmigungspraxis wenigstens einen quantifizierenden Bewertungsrahmen zu liefern. Seit einigen Jahren beobachtet man nämlich eher einen regelrechten Wettbewerb darum, wie sich lästige ökologische Sachverhalte und unliebsame rechtliche Regeln bagatellisieren und in immer neuen Facetten aufweichen lassen.

Dank

Für ihre Durchsicht des Manuskriptes und Testläufe der Excel-Tabelle danke ich Dr. Volker Blüml, Wilhelm Breuer, Eberhard Giese, Thorsten Krüger, Kim-Jana Stückemann und zwei anonymen Gutachtern von Naturschutz und Landschaftsplanung, die zahlreiche Anregungen und Verbesserungsvorschläge beitrugen. Der DDA in Person von Christoph Grüneberg stellte mir verschiedene Datenbestände aus dem ADEBAR-Projekt zur Verfügung. Meine Frau Almuth las geduldig verschiedenste Textfassungen und half beim Feinschliff vieler Formulierungen. Ihnen allen sein ganz herzlich gedankt. Mein besonderer Dank gilt jedoch Winfried Schreiber, der mit seinen „Weihnachtsbasteleien 2014“ an der Excel-Datei eine einfach zu handhabende Rechen- und Ausgabehilfe für die Ermittlung avifaunistischer Gebietswertigkeiten lieferte und immer neue Änderungswünsche und Weiterungen einbaute.

Literatur

Berndt, R., Heckenroth, H., Winkel, W. (1975): Vorschlag zur Einstufung regional wertvoller Vogelbrutgebiete. Vogelwelt 96, 224-226.

–, Heckenroth, H., Winkel, W. (1978): Zur Bewertung von Vogelbrutgebieten. Vogelwelt 99, 222-226.

–, Burdorf, K., Heckenroth, H. (1983): Kriterien zur Bewertung von Lebensstätten für Vögel in der Bundesrepublik Deutschland mit besonderer Berücksichtigung des Bundeslandes Niedersachsen. Informationsdienst Naturschutz 2, 1-24.

–, Burdorf, K., Heckenroth, H. (1985): Kriterien zur Bewertung von Lebensstätten für Vögel. Informationsdienst Naturschutz 5 (3), 3-11.

Bezzel, E. (1980): Die Brutvögel Bayerns und ihre Biotope: Versuch der Bewertung ihrer Situation als Grundlage für Planungen. Ornithol. Anz. 19, 133-169.

– (1976): Vögel als Bewertungskriterien für Schutzgebiete – einige einfache Beispiele aus der Planungspraxis. Natur und Landschaft 51, 73-78.

Behm, K., Krüger, T. (2013): Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten in Niedersachsen. Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 33 (2), 55-69.

Burdorf, K., Heckenroth, H., Südbeck, P. (1997): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachsen. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 29, 113-126.

Denz, O. (2003): Rangliste der Brutvogelarten für die Verantwortlichkeit Deutschlands im Artenschutz. Vogelwelt 124 (1), 1-16.

Fuller, J.R., Langslow, D.R. (1994): Ornithologische Bewertungen für den Arten- und Biotopschutz. In: Usher, M.B., Erz, W., Hrsg., Erfassen und Bewerten im Naturschutz, Heidelberg.

Gedeon, K., Grüneberg, C., Mitschke, A., Sudfeldt, C., Eikhorst, W., Fischer, S., Flade, M., Frick, S., Geiersberger, I., Koop, B., Kramer, M., Krüger, T., Roth, N., Ryslavy, T., Stübing, S., Sudmann, S.R., Steffens, R., Vökler, F., Witt, K. (2015): Atlas Deutscher Brutvogelarten. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Hohenstein-Ernstthal und Münster.

Heckenroth, H. (1985): Atlas der Brutvögel Niedersachsen 1980 und des Landes Bremen mit Ergänzungen aus den Jahren 1976-1979. Naturschutz Landschaftspfl. Niederachs. 14, 1-428.

Krüger, T., Oltmanns, B. (2007): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel 7. Fassung, Stand 2007. Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 3/2007, 1-52

–, Oltmanns, B. (2008): Identifizierung von Vogelarten für die Schwerpunktsetzung im Brutvogelschutz Niedersachsens anhand eines Prioritätenindex. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40, 67-81.

–, Ludwig, J., Südbeck, P., Blew, J., Oltmanns, B. (2013): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachsen. Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 33 (2), 70-87.

–, Ludwig, J., Pfützke, S., Zang, H. (2014): Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2005-2008. Naturschutz Landschaftspfl. Niederachs. 48, 1-552.

LAG VSW (Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, 2014): Fachkonvention „Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten.“ Unveröff. Mskr.

Ludwig, G., Haupt, H., Gruttke, H., Binot-Hafke, M. (2005): Methodische Weiterentwicklung der Roten Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze in Deutschland – eine Übersicht. Natur und Landschaft 80, 257-265.

Nachtigall, W. (2008): Der Rotmilan (Milvus milvus, L. 1758) in Sachsen und Südbrandenburg – Untersuchungen zu Verbreitung und Ökologie. Dissertation.

Porstendörfer, D. (1996): Siedlungsdichte und Populationsentwicklung des Rotmilans (Milvus milvus) in Südniedersachsen. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 28, 57-61.

– (1998): Untersuchungen zum Aktionsraum des Rotmilans (Milvus milvus) während der Jungenaufzucht. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 30, 15-17.

Scherner, E.R. (1995): Realität oder Realsatire der „Berwertung“ von Organismen und Flächen. Schr.-R. Landschaftspfl. Natursch. 43, 377-410.

Schreiber, M. (2014): Artenschutz und Windenergie – Anmerkungen zur aktuellen Fachkonvention der Vogelschutzwarten. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (12), 361-369

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (Hrsg., 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

–, Bauer, H.-G., Boschert, M., Boye, P., Knief, W. (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands - 4. Fassung, 30. November 2007. Ber. Vogelschutz 44, 23-81.

Wilms, U., Behm-Berkelmann, K., Heckenroth, H. (1997): Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten in Niedersachsen. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 29, 103-111.

Anschrift des Verfassers: Dr. Matthias Schreiber, Blankenburger Straße 34, D-49565 Bramsche/Epe, E-Mail Schreiber.Umweltplanung@t-online.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.