Fluss- und Auenrenaturierung in Südtirol (Italien)

Abstracts

In Südtirol (Italien) wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Renaturierungsprojekte an den Flüssen und in deren Auen durchgeführt. Auf der Grundlage der von der Abteilung für Wasserschutzbauten der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol erarbeiteten und bisher nicht publizierten Projektdokumentationen wurde eine umfassende Synthese erstellt. Insgesamt sind 21 Projekte anhand der von der Society for Ecological Restoration empfohlenen Kriterien (z.B. Gründe für die Renaturierung, Ziele der Renaturierung, limitierende Faktoren der Renaturierung) evaluiert worden. Die Analyse ergab, dass die Renaturierung sehr häufig mit einem Rückbau von früheren Regulierungsmaßnahmen verbunden ist. Die Wiederherstellung von Retentionsräumen und flussgebietstypischen Lebensräumen mit deren Biodiversität ist ein wesentliches Ziel. Meist wurden mit entsprechenden Maßnahmen die Voraussetzungen für eine natürliche Sukzession geschaffen. Allerdings fehlt weitgehend ein Monitoring, welches es ermöglichen würde, aus den Erfolgen und Fehlern für künftige Vorhaben zu lernen.

Restoration of Rivers and Floodplains in South Tyrol (Italy) – Synthesis and perspectives

Along many rivers and their floodplains in South Tyrol numerous restoration projects have been carried out over the last years. The Abteilung für Wasserschutzbauten (department for the engineering of water protection) of the Autonomous Province of Bozen produced documentations of the measures which have not been published so far. On this basis a comprehensive synthesis has been compiled, evaluating altogether 21 projects and applying the criteria of the Society for Ecological Restoration (such as reasons for and aims of the restoration, limiting factors). The analysis showed that the restoration very frequently includes the removal of former regulation measures. One of the major aims was the reestablishment of retention areas and habitats typical for rivers including their biodiversity. Mostly, the measures comprised the creation of preconditions for natural succession. One of the main constraints, however, is the lack of a monitoring of the restoration success enabling a reflection of success and errors in the projects.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In Europa wurde die Notwendigkeit, die Ökosystemfunktionen und -leistungen von Flüssen und Feuchtgebieten zu bewahren bzw. wiederherzustellen, im Gegensatz zu anderen Lebensräumen, vergleichsweise früh erkannt (Mant & Janes 2006, MUNLV 2005, Zerbe et al. 2009). Flussregulierungen und deren negativen Folgen wie z.B. der Verlust von Retentionsflächen, die Abnahme der feuchtgebietstypischen Biodiversität, Entwässerung, landwirtschaftliche Übernutzung, Überschwemmungen in Siedlungsgebieten und die starke Beeinträchtigung der chemischen Wasserqualität (Sweeney et al. 2004) haben zu einem Umdenken in der Gesellschaft geführt. Mitteleuropaweit sind deshalb umfangreiche Renaturierungsprojekte in und an Flüssen bzw. Feuchtgebieten initiiert und durchgeführt worden. Somit kann man zur Renaturierung dieser Lebensräume auf eine mehrere Jahrzehnte lange Tradition von Maßnahmen und Erfahrungen zurückblicken (Lüderitz & Jüpner 2009). Im allgemeinen zielt die Fluss- bzw. Feuchtgebietsrenaturierung auf das Wiederherstellen der typischen Lebensgemeinschaften, die Regulation des Landschaftswasserhaushaltes, insbesondere durch die Wiederherstellung von Retentionsräumen, die Wiederherstellung funktionsfähiger Gewässerstrukturen (Lüderitz & Jüpner 2009) und ggf., im Falle von Niedermooren, die Revitalisierung der Torfbildung und damit der Stofffestlegung (v.a. Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor) in Auengebieten (Steffenhagen et al. 2010, Timmermann et al. 2009) ab.

Eine nationale Verpflichtung, die Funktionen und Leistungen der Gewässer und deren Auen bzw. Feuchtlebensräume in einen „guten ökologischen und chemischen Zustand“ zurückzuführen, ergibt sich direkt bzw. indirekt aus der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Europäische Gemeinschaften 2000), die eine Umsetzung der Maßnahmen und somit eine Zielerreichung bis zum Jahre 2015 vorsieht. Die Herausforderung für die Zukunft besteht darin, die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an die Gewässer seitens der Land- bzw. Forstwirtschaft, des Tourismus bzw. Wassersports, des Verkehrs- und Transportwesens und des Siedlungsbaus mit dem nachhaltigen Schutz der abiotischen und biotischen Ressourcen zu vereinen und v.a. einer weiteren Verschlechterung des biologischen und chemischen Zustands der Gewässer und Feuchtgebiete entgegenzuwirken.

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, wurden in den letzten Jahren in Südtirol (Nord-Italien) zahlreiche Renaturierungsprojekte an Flüssen und deren Auen initiiert und durchgeführt. Bisher stand allerdings eine systematische Erfassung dieser Projekte aus. Die vorliegende Studie verfolgte daher das Ziel, die Projekte und Maßnahmen von Flussgebietsrenaturierungen in einer Alpenregion systematisch aufzubereiten, um hieraus Handlungsperspektiven und Managementempfehlungen für die Zukunft ableiten zu können.

Anhand der bisher nicht publizierten Projektdokumentationen der Abteilung für Wasserschutzbauten der Autonomen Provinz Bozen, Südtirol, welche für die Konzeptionierung und Durchführung der Renaturierungsprojekte verantwortlich ist (Autonome Provinz Bozen 2011), wurden

1. die Renaturierungsprojekte auf der Grundlage verschiedener Kriterien systematisch erfasst und

2. Potenziale bzw. Defizite und Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft identifiziert.

Hierbei wird der Definition der Ökosystemrenaturierung nach Zerbe et al. (2009: 5) gefolgt: „Die Ökosystemrenaturierung unterstützt die Entwicklung bzw. Wiederherstellung eines durch den Menschen mehr oder weniger stark degradierten bis völlig zerstörten Ökosystems in Richtung auf einen naturnäheren Zustand. Damit werden bestimmte Ökosystemleistungen und -strukturen vor dem Hintergrund aktueller ökologischer, sozioökonomischer und naturschutzfachlicher Rahmenbedingungen wiederhergestellt“.

Diese systematische Erfassung von Renaturierungsprojekten ermöglicht die Vergleichbarkeit unterschiedlichster Projekte und Maßnahmen anhand spezifischer Kriterien und ist die Voraussetzung für eine Erfolgskontrolle und Bewertung. Inwieweit diese Voraussetzungen gegeben sind, wird in dieser Studie überprüft.

2 Untersuchungsgebiet und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet Südtirol

Südtirol als Teil Norditaliens ist eine ausgesprochene Gebirgsregion in den Südalpen. Nur ca. 3 % der Gesamtfläche ist besiedelt, wobei drei Viertel aller besiedelten Flächen unter 1200 m ü. NN liegen (Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2006). So unterliegen gerade die Talgebiete einer intensiven Nutzung. Südtirol ist weithin bekannt für Wein- und Obstbau (v.a. Apfelanbau). Aufgrund der zahlreichen Bergmassive und der z.T. durch hohe Gebirgsketten abgeschirmten Täler weisen die mittleren Jahresniederschläge mit weniger als 600 mm z.B. im Vinschgau bis über 1500 mm in Meereshöhen ab 2000 m ü. NN eine große Spanne auf (Peer 1995). Der Süden Südtirols wird von mediterranem, d.h. sommerwarmem und wintermildem Klima beeinflusst, wohingegen in den nördlichen Tälern bzw. Gebirgsketten ausgesprochen montanes bis inneralpines Klima vorherrscht. Auch bezüglich der Geologie ist Südtirol sehr vielfältig mit z.B. vulkanischem Gestein (Bozener Quarzporphyr) und den karbonatreichen Dolomiten (Peer 1980).

Abb. 1 zeigt die Einzugsgebiete der Südtiroler Flüsse Etsch, Eisack, Talfer und Rienz mit Flächen von jeweils ca. 430 bis 7200 km². Die Etsch mit ihrem Ursprung in den Ötztaler Alpen am Reschenpass hat eine Gesamtlänge von 409 km, wobei 130km durch die Provinz Bozen fließen. Einer der größten Nebenflüsse ist der Eisack, mit einer Gesamtlänge von 96 km und einem Einzugsgebiet von ca. 4200 km². Zum Einzugsgebiet der Rienz gehört die Ahr mit einer Gesamtlänge von ca. 50 km und einem Teileinzugsgebiet von 629 km². Sie mündet bei Bruneck in die Rienz. Die Talfer hat eine Länge von ca. 45km und ein Einzugsgebiet von ca. 430 km².

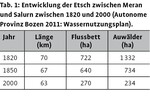

Seit den umfangreichen Entwässerungsprogrammen v.a. im Etschtal im 19. Jh. haben insbesondere im 20. Jh. menschliche Aktivitäten zu einer Veränderung der Umweltbedingungen und Lebensräume in und an den Fließgewässern Südtirols geführt. Die natürliche Dynamik der Fließgewässer wurde durch den Bau von Wasserkraftwerken, Speicherbecken und Fluss- bzw. Wildbachverbauungen stark eingeschränkt (Tab. 1 für einen Abschnitt der Etsch). Hinzu kommt der Nähr- und Schadstoffeintrag in die Gewässer durch die intensive Landwirtschaft und die stetig expandierenden Siedlungen im Südalpenraum. Flussbegradigungen, Entfernen der natürlichen Auenvegetation, Ufer- und Sohlenbefestigungen, Bau von Talsperren bzw. Wasserreservoiren und Schotterentnahme haben die ursprünglichen Lebensräume gänzlich zerstört oder hatten erhebliche Veränderungen der Artenzusammensetzung und der Fluss- bzw. Auenökosysteme zur Folge. Hierbei ist der Nutzungsdruck auf die Ressource Wasser und die vom Wasser geprägten Ökosysteme in Südtirol zur Energiegewinnung, Bewässerung landwirtschaftlicher Nutzflächen und Produktion von Kunstschnee besonders hoch.

Hinsichtlich der Energieerzeugung ist es v.a. der „Schwallbetrieb“, d.h. der stoßweise hohen Wasserflüsse während erhöhter Energienutzungsintensitäten, der die natürliche Wasserführung der Flüsse erheblich beeinflusst. Negative Auswirkungen des Schwallbetriebs sind die enormen Abflussschwankungen, unregelmäßige Benetzung des Flussbettes und damit z.B. die Störung von Laichgebieten. Die negativen Auswirkungen sind erkannt und Verbesserungsmaßnahmen werden politisch und administrativ umgesetzt.

2.2 Methoden

Die für die Fluss- und Feuchtgebietsrenaturierungen in Südtirol zuständige Abteilung für Wasserschutzbauten hat im vergangenen Jahrzehnt 21 größere Renaturierungsprojekte (Tab. 2) durchgeführt, die mit umfangreichen technischen und naturschutzfachlichen Berichten dokumentiert wurden. Diese bisher nicht publizierten Berichte bilden die Grundlage unserer Analyse.

In Anlehnung an die von der Society for Ecological Restoration (SER 2004), einer internationalen wissenschaftlichen Vereinigung mit dem Arbeitsschwerpunkt Renaturierungsökologie und Ökosystemrenaturierung, vorgeschlagenen Kriterien zur Dokumentation und Beurteilung von Renaturierungsprojekten wurden diese 21 Projekte ausgewertet. Diese Kriterien bilden die Grundlage für die Vergleichbarkeit von Renaturierungsprojekten. Daraus lassen sich generelle Trends der Ökosystemrenaturierung ableiten. Zudem ist dies eine wichtige Voraussetzung für eine Bewertung des Renaturierungserfolgs. Die folgenden Kriterien wurden berücksichtigt:

Standort (Gemeinde bzw. Flussabschnitt) und Flächengröße;

Besitzverhältnis des Renaturierungsgebiets (öffentlich oder privat);

Gründe für die Renaturierung (Beeinträchtigungen in der Vergangenheit; derzeitiger Zustand der zu renaturierenden Fläche);

Ökosystemtyp (z.B. aquatisch, terrestrisch) und natürliche Standortsbedingungen;

Ziele der Renaturierung (in Anlehnung an Zerbe et al. 2009);

limitierende Faktoren der Renaturierung (vgl. Hölzel 2009);

Maßnahmen der Renaturierung;

Bedarf an biotischen Ressourcen (z.B. Saatgut, Pflanzmaterial);

Kosten der Renaturierung;

Akteure (z.B. Planung, Ausführung) und Betroffene;

gesetzliche (national und international) Rahmenbedingungen bzw. Vorgaben;

Zeitdauer der Renaturierung (von der Planung bis zum Abschluss der Maßnahmen);

Langzeitmanagement, Erfolgskontrolle bzw. Monitoring.

3 Ergebnisse

Die 21 mit Berichten dokumentierten Renaturierungsprojekte werden anhand der oben genannten Kriterien im Folgenden vergleichend analysiert (Tab. 2). Die Lage der 21 Renaturierungprojekte ist in Abb. 1 dargestellt. Nach den Angaben in den Projektdokumentationen wurden bei drei Projekten weniger als 500m Flusslauf renaturiert und bei sechs Projekten ca. 500m. Nur bei der Aufweitung bzw. Hebung des Bachbetts im Bereich Gatzau im Tauferer Ahrntal (Projekt Nr. 5, Abb. 2) handelt es sich um längen- und flächenmäßig umfangreichere Renaturierungsprojekte, wenn man die bis zu 2ha großen Ablagerungs- bzw. Rückhaltebecken mit einbezieht. Die Maßnahme am Mareiter Bach (Projekt Nr. 19, vgl. Tab. 2) umfasst eine Länge von ca. 2km mit einer Aufweitungsfläche von ca. 6ha. Bei den betroffenen Flächen handelt es sich bei 90 % um Flächen, die sich im Besitz des Landes Südtirol befinden (öffentliches Wassergut). Nur bei den Projekten „Stegener Ahrauen“ (Projekt-Nr. 10, Tab. 2) und am Kurtatscher bzw. Sextner Bach bei Innichen (Projekt-Nr.11 und 14, Tab. 2) waren z.T. Flächen betroffen, die sich in Gemeindebesitz befinden.

Generell wird als einer der Hauptgründe für den Renaturierungsbedarf der Fließgewässer und deren Uferbereiche der Verlust flussgebietstypischer Lebensräume und der Biodiversität genannt (65 % der 21 Projekte), wobei landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungsbau, Trockenlegung bzw. Entwässerung mit der Folge des Eindringens von nicht standortsgerechten Gehölzen (z.B. Fichte und Lärche) in die Aue als Eingriffe in die Auenlandschaft eine wichtige Rolle spielen. Zudem wird häufig der in der Vergangenheit anthropogen stark veränderte Gewässerlauf genannt. In vielen Fließgewässern wurde der natürliche Abfluss durch Uferschutzbauten und Schotterentnahme reguliert bzw. kanalisiert, v.a. entlang der Etsch. Damit einhergehend und aufgrund angrenzender intensiver Landnutzung liegen häufig strukturarme Flussbetten bzw. Auenbereiche vor, in denen die natürliche Dynamik und eine Vielzahl typischer Lebensräume verlorengegangen sind. Letzteres betrifft v.a. Altarme, Totarme oder Auwaldtümpel als Laichhabitate für Amphibien und Brutplatz für Wasserinsekten. Meist handelt es sich bei den Projektflächen um Fließgewässer, aber auch stehende Gewässer sowie Auwälder und Feuchtwiesen wurden in den Renaturierungsprojekten berücksichtigt. Im Rahmen des Projektes „Prader Sand“ (Projekt-Nr.18, Tab. 2) wurden auch Trockenrasen und Kiesterrassen renaturiert. Die Renaturierungsflächen sind je nach Höhenlage bzw. geographischer Lage vom inneralpinen bis submediterranen Klima beeinflusst. Natürlicherweise handelt es sich um die Weichholzaue mit Strauch- und Baumweiden (Salix purpurea, Salix triandra, Salix alba) und Pappeln (Populus nigra, Populus alba) und die Hartholzaue mit Ulmen (z.B. Ulmus laevis) und Erlen (v.a. Alnus incana, auch Alnus glutinosa).

Die Wiederherstellung der natürlichen Flussdynamik ist als häufigstes Renaturierungsziel identifiziert worden. Dieses soll erreicht werden durch naturnah strukturierte Flussbetten mit heterogenen Wassertiefen und -strömungen sowie durch die Gestaltung von strukturreichen Ufern. Vor dem Hintergrund des Verlusts an biologischer Vielfalt in den natürlicherweise sehr artenreichen Flussauen Europas (vgl. Pott & Remy 2008) sollen die natürlichen bzw. naturnahen Lebensräume mit deren typischen Arten wiederhergestellt werden. Das betrifft v.a. die Wiederherstellung von Auwäldern und deren nachhaltiger Bestandssicherung bzw. die Initiierung einer ungestörten Sukzession, die Schaffung von Kleinstlebensräumen z.B. als Laichhabitate, Schotterinseln, die bei Hochwässern nicht überflutet werden, und sandigen Steiluferbereichen als Rast- und Brutplätze für Vögel.

Innerhalb der Gewässer sollen v.a. die Fischpopulationen gefördert werden. Daneben spielt der Hochwasserschutz eine bedeutende Rolle als Renaturierungsziel, um die angrenzenden Gemeindegebiete vor Überschwemmungen und Vermurungen zu schützen.

Die Durchführung der Renaturierung in den Fluss- und Bachauen Südtirols wird im Wesentlichen durch folgende Faktoren eingeschränkt:

Flächenlimitierung durch Verkehrswege, wie z.B. Straßen, Eisenbahntrassen oder Radwege;

Verlauf der Kanalisation und von Leitungen wie z.B. Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur;

Nutzungsdruck auf die Renaturierungsfläche oder im Randbereich durch die Landwirtschaft, Tourismus und Erholungsnutzung, Reit- und Wassersport; insbesondere auch Eutrophierung durch Düngereintrag;

Schwallbetrieb durch Wasserkraftwerke mit Speicher, der zu sehr unregelmäßigem Wasserdurchfluss führt.

Im Falle der Renaturierung von Rückhaltebecken (z.B. Kurtatscherbach und Payersbergbach bei Nals) wird die natürliche Verlandung bzw. Sukzession als limitierender Faktor angegeben, da diese natürlichen Prozesse durch entsprechende Maßnahmen kontinuierlich aufgehalten werden müssen.

Die Maßnahmen zur Renaturierung der Flussauen und Feuchtgebiete der untersuchten Projekte (Tab. 2) umfassen

das Entnehmen, Verlagern bzw. Einbringen von Bodenmaterial, u.a. zur Aufweitung des Bachbettes,

das Entfernen bzw. Versetzen von Verbauungen,

das Einbringen von Sperren zur Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit oder zur Schaffung von Ruheräumen im Gewässerlauf,

Rodungen oder Bepflanzungen und

das Einbringen von Totholz in den Fluss bzw. Bach.

Dem Uferbereich wird beispielsweise Material entnommen, um dies damit flacher zu gestalten. Damit werden Verlandungszonen geschaffen. Die Vegetationsentwicklung wird z.T. mit Bepflanzungen gefördert. Eingriffe in die Flussbett- und Ufermorphologie sollen zudem Überflutungszonen neu initiieren und so die natürliche Gewässer- und Auwalddynamik fördern, Tief- und Flachwasserbereiche sowie abwechslungsreiche Strömungsmuster schaffen. Mit dem Versetzen bzw. der Umgestaltung von Uferschutzmauern wird dem Fluss bzw. Bach wieder mehr Bewegungsraum gegeben. Dies geht in der Regel einher mit einer Wiederherstellung einer naturnahen Uferlinie. Wurde die Uferschutzmauer nicht entfernt, so ist sie mit Schotter eingebettet worden, um im Uferbereich Flächen für die Vegetationsentwicklung zu schaffen, z.T. unterstützt durch Bepflanzungen. Totholzeintrag soll als Strukturelement im Wasser bzw. Uferbereich die Habitatvielfalt für Fische und Vögel erhöhen. Dagegen wurden Rodungen gegen Verlandungen von Rückhaltebecken und bei der Schaffung von Totarmen, Grundwasserteichen und -tümpeln durchgeführt.

Um die Bildung von Sand- und Schotterbänken zu beschleunigen und gezielt Fischeinstände zu schaffen, wurden im Flussbett Buhnen eingebracht. Durch den Bau von offenen Rampen im Bachbett kann ein barrierefreier Zugang für Fische und andere Wasserorganismen gewährleistet werden. Mit dem Einbringen von Holz oder Steinblöcken werden Strömungshindernisse geschaffen und Umlagerungsprozesse gefördert. Die geplanten Maßnahmen konnten bei 90 % der Projekte erfolgreich umgesetzt werden.

Bei den meisten Renaturierungsprojekten wurden nur durch entsprechende Eingriffe (Tab. 2: Maßnahmen) die Voraussetzungen für eine in der Folge natürliche Sukzession geschaffen. So wurden z.B. in der „Prader Sand“ im Vinschgau Sukzessionsflächen für die Deutsche Tamariske (Myricaria germanica) entwickelt. Bei Begrünungen oder Bepflanzungen wurde autochtones Pflanzenmaterial verwendet, wie beispielsweise entlang der Etsch oder beim Einbringen von Totholz in das Bachbett, um die Strukturvielfalt zu erhöhen. Dazu zählen Wurzelstöcke und abgestorbene Bäume, Weiden (z.B. Salix purpurea und Salix triandra), Erlen und Schilf.

Bei dem Großteil der Projekte belaufen sich die Kosten zwischen 50000 und 160000 Euro. Eines der teuersten Projekte mit ca. 1,8Mio. Euro für das erste Baulos und nochmals ca. 1Mio. Euro für das zweite Baulos ist die Aufweitung am oberen Mareiterbach (Projekt-Nr.19, Tab. 2). In den mittleren Kostenbereich fällt hingegen das Revitalisierungsprojekt am Unterlauf des Fennerbaches (Projekt-Nr.17, Tab. 2), welches Kosten von 160000 Euro verursacht hat. Die Finanzierung der Projekte erfolgt durch die Landesregierung Südtirol nach umfangreicher Prüfung durch die Abteilung Wasserschutzbauten. Die Arbeiten am Mareiter Bach wurden mit EU-Mitteln (Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung EFRE 2007-2013) finanziert.

Akteure und Betroffene sind Gruppen und Einzelpersonen, die an dem Renaturierungsprojekt beteiligt sind, beispielsweise in der Planungsphase, in der Ausführung oder in indirekten Zusammenhängen, wie z.B. als Nutzer der renaturierten Fläche (vgl. Wiegleb & Lüderitz 2009 zu den Akteuren bzw. Betroffenen bei Ökosystemrenaturierungen). Hauptakteur ist in jedem Falle die Südtiroler Landesabteilung für Wasserschutzbauten, Sonderbetrieb für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung, welche sowohl an der Projektierung wie auch praktischen Durchführung maßgeblich beteiligt ist.

Weitere Akteure sind das Amt für Landschaftsökologie (Abteilung Natur und Landschaft) bzw. das Amt für Gewässerschutz der Autonomen Provinz Bozen und die Forstinspektorate der betroffenen Gemeinden. Mit wissenschaftlichen Studien während der Planungsphase, wie z.B. bei der Renaturierung des Unterfennbergbaches in der Gemeinde Margreid (Studie über den Dohlenkrebs – Austropotamobius pallipes), waren die Forschungseinrichtungen Universität Wien und Universität Innsbruck involviert. Des Weiteren waren Naturschutzverbände (z.B. Naturtreff Eisvogel, Bürgerinitiative Flusspark Ahrauen), die betroffenen Gemeinden und andere Landesämter, der Südtiroler Bauernbund und freie Büros für Biologie, Naturschutz und Planung beteiligt.

Die folgenden nationalen und europäischen Gesetze, Richtlinien bzw. Vorgaben bilden den Rahmen für die hier dokumentierten Renaturierungsprojekte in den Flussauen bzw. der Flüsse und Bäche Südtirols:

Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Europäische Gemeinschaften 2000);

regionale Gesetze der Autonomen Provinz Bozen, wie z.B. das Dekret des Landeshauptmanns vom 21.01.2008 betreffend die „Bestimmungen über die Gewässer“ im Bereich Gewässerschutz, das Landesgesetz vom 18.06.2002 betreffend die „Bestimmungen über die Gewässer“ und das Landesgesetz vom 11.06.1975 betreffend die „Bestimmungen zum Schutze der stehenden Gewässer“ und das Landesgesetz Nr. 35 vom 12.07.1975 zur Regelung des Sonderbetriebs für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung;

Pflegeplan Etsch (seit 2000, jährlich angepasst);

Biotopmanagementplan Prader Sand, Vinschgau;

„Gewässerbetreuungskonzept Untere Ahr“, betreffend jene Projekte, die sich entlang der Ahr im Tauferer Tal befinden;

„Flussraum-Agenda Obere Eisack“, welches den Rahmen für das Projekt in Ratschings bei Sterzing bildet.

Es muss erwähnt werden, dass die Renaturierungsprojekte auch Ausgleichsmaßnahmen darstellen können, wie im Falle des Schwarzenbachs bei Montan am Etschtal (Projekt-Nr.16, Tab. 2) als Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in das geschützte Biotop „Castelfeder“ im Etschtal.

Je nach Umfang bzw. Fläche der Renaturierung bewegt sich der Zeitrahmen der Projekte zwischen vier und zwölf Wochen. Bei sehr großen Projekten bzw. umfangreichen Maßnahmen wie beispielsweise die Renaturierung der Schludernser Au im Vinschgau betrug die Gesamtdauer über ein Jahr, bei der Renaturierung des Mareiterbachs drei Jahre, die Planungsphase nicht eingerechnet.

Insbesondere entlang der Etsch wird, unabhängig von Renaturierungsprojekten, ein Langzeitmanagement durchgeführt, d.h. es werden jährlich Durchforstungen bzw. Pflegehiebe durchgeführt. Eine Erfolgskontrolle wurde in den meisten Fällen anhand von Fotodokumentationen verwirklicht, d.h. es wurde der Zustand vor und nach der Renaturierung aufgenommen (Abb. 2 bis 4). Teilweise sind auch die Projektphasen fotografisch erfasst worden, beispielsweise bei dem umfangreichen Projekt „Prader Sand“ im Vinschgau), zu dem auch ein Managementplan vorliegt (Staffler & Wilhalm 2006).

Ein Monitoring umfasst die Überwachung des Grundwasserspiegels mit entsprechenden Messstellen (Bsp. Ahr und Mareiterbach), regelmäßige Erhebungen des Fischbestands durch das Amt für Fischerei (in mehreren Bächen und Flüssen) und eine flussmorphologische Beweissicherung, um den Geschiebetransport zu beobachten (Bsp. Mareiterbach). Für das Projekt „Prader Sand“ im Vinschgau sind regelmäßige Erhebungen des Arteninventars (z.B. Deutsche Tamariske) geplant.

4 Diskussion

Unsere Auswertung zeigt, dass die Renaturierungsprojekte sehr häufig einen Rückbau der im Rahmen von früheren Flusslaufregulationen durchgeführten Maßnahmen und entsprechender Bauwerke umfassen. Zudem werden Gewässer bzw. Teiche im Auengebiet wiederhergestellt. Die Wiederherstellung von Retentionsräumen und flussgebietstypischer Lebensräume mit deren Biodiversität ist ein wesentliches Ziel. Fokusräume sind meist das Etschtal und das Einzugsgebiet der Rienz und des Eisack.

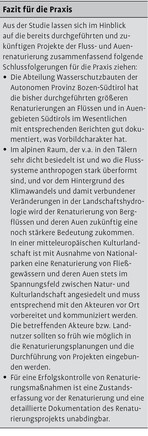

Die Erfüllung der Wasserrahmenrichtlinie und entsprechender Landesgesetze haben zweifelsohne wesentliche Impulse für die Renaturierung der Fließgewässer und ihrer Auenbereiche gegeben. Das heben beispielsweise auch Lüderitz & Jüpner (2009) für Mitteleuropa hervor. In einer Gebirgsregion wie Südtirol, wo sich die intensive Nutzung und die Verkehrswege in den Tallagen und ehemaligen Flussauen konzentrieren, sind der Schutz und die Renaturierung der Gewässer eine ehrgeizige Aufgabe, die häufig im Spannungsfeld zahlreicher Interessenskonflikte steht. Das erklärt beispielsweise auch die Tatsache, dass bisher die meisten Projekte auf landeseigenem Grund durchgeführt wurden. Dass in Südtirol vornehmlich die unteren Berglagen und die ehemaligen Flussauen besiedelt sind und intensiv genutzt werden, ist daher auch ein erheblicher limitierender Faktor für die Renaturierung dieser Lebensräume bzw. Ökosysteme. Jegliche Eingriffe und Veränderungen, auch zur Wiederherstellung von für den Menschen wichtigen Ökosystemleistungen, verlangen im Vorfeld eine effektive Projektbegleitung und eine ständige Kommunikation mit den Akteuren vor Ort, um die entsprechende Akzeptanz herzustellen. Interessenskonflikte können minimiert werden, indem die Betroffenen rechtzeitig vor der Maßnahme eingebunden und während, aber v.a. auch nach Abschluss des Projekts, informiert werden (vgl. Ott 2009, Wiegleb & Lüderitz 2009).

Die Renaturierung von Bächen, Flüssen und angrenzenden Feuchtgebieten in Südtirol hat zum Ziel, die Ökosystemleistungen wiederherzustellen (Zerbe et al. 2009). Im Vordergrund stehen meist die Regulation des Landschaftswasserhaushalts hinsichtlich Hochwasserschutz bzw. Trinkwassergewinnung und die Erhöhung der flussgebietstypischen Biodiversität auf der Art- (z.B. Fischpopulationen, Deutsche Tamariske) wie auch Lebensraumebene (z.B. Auenwälder, Pioniervegetation auf Flussschottern). Dieses sind auch die Ziele bei einer Renaturierung von Rückhaltebecken und -teichen. Dass dieses eine für Südtirol und den Alpenraum sehr wichtige Ökosystemleistung darstellt, zeigen die Hochwasserkatastrophen der vergangenen Jahrzehnte (Copien et al. 2008, Mitchell 2003).

Die Abteilung Wasserschutzbauten hat sich mit den Renaturierungsprojekten ehrgeizige Ziele gesteckt, um einen möglichst naturnahen Kulturraum entlang der Flüsse und Bäche Südtirols wiederherzustellen und langfristig zu erhalten. Die Autonome Provinz Bozen-Südtirol hat im Zeitraum von zehn Jahren in die hier dokumentierten größeren Projekte insgesamt ca. 5Mio.Euro investiert. Dieser Betrag ist als ein Minimum anzusehen, da zum einen in den Projektdokumentationen nicht in jedem Falle die Kosten angegeben waren und zum anderen die kaum oder nicht dokumentierten kleineren Projekte und die „normalen“ Leistungen der beteiligten Behörden (z.B. Personalkosten) hier nicht berücksichtigt sind. Als positiv für die Projekte ist zu werten, dass die Planung und Durchführung in den gleichen Händen liegen, d.h. bei der Abteilung für Wasserschutzbauten des Landes Südtirol. So können Theorie und Praxis effektiv zusammengebracht und die Durchführbarkeit der Maßnahmen kann bereits in der Planungsphase geprüft werden.

Als wesentliche Defizite konnten mit unserer Studie folgende Sachverhalte identifiziert werden:

Die Vollständigkeit der Projektdokumentationen ist nicht immer gegeben. So konnten nicht immer zu allen von uns ausgewählten Kriterien Informationen den Originalunterlagen entnommen werden. Auch liegen meist keine detaillierten Erhebungen des Ausgangszustands vor, sei es auf der Art- oder Ökosystemebene. Lediglich die Fotodokumentationen lassen zumindest auf Landschaftsebene eine erste Bewertung der Renaturierung zu.

Eine Zustandserfassung vor einer Renaturierung ist allerdings essentiell, um den Erfolg bzw. den Zielerreichungsgrad nach Abschluss der Maßnahmen qualitativ und quantitativ bewerten zu können. Zerbe & Wiegleb (2009) haben dieses als generellen Mangel im Rahmen von Ökosystemrenaturierungen hervorgehoben. Der Mangel einer Erfolgskontrolle nach Renaturierungsmaßnahmen ist kein lokal-regionales Problem. Bernhardt et al. (2005) beispielsweise geben auf der Basis von über 30000 durchgeführten Renaturierungsprojekten in den USA an, dass nur 10 % einer Erfolgskontrolle unterzogen wurden. In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des MUNLV (2005) bei weniger als 7 % der Flussrenaturierungen Erfolgskontrollen durchgeführt worden.

Die vorliegende Studie stellt deshalb auch eine Grundlage dar, bei zukünftigen Renaturierungsprojekten die entsprechenden Daten systematisch zu erfassen. Erfolgskontrolle und Monitoring können auf der Grundlage der von der Society for Ecological Restoration (SER 2004) empfohlenen Kriterien durchgeführt werden (vgl. auch Jähnig et al. 2011, Ruiz-Jaen & Aide 2005 und Schade & Jedicke 2011). Ein detaillierter Katalog zur Bewertung und Qualitätserfassung bei Fließgewässern ist von Lüderitz & Jüpner (2009) vorgelegt worden. Dieser umfasst Wassergüte (z.B. mittels Sabrobien-Index), Hydromorphologie (Gewässerstrukturkartierung), Naturnähe (mittels Indices z.B. nach Dussling et al. 2005, Mühlenberg 1993, Pauls et al. 2002) und Diversität (mittels Indices, vgl. Kaule 1991).

Literatur

Alverà, K. (2010): Synthese und Bewertung von Gewässer- und Feuchtgebietsrenaturierung in Südtirol. BSc-Thesis, Freie Universität Bozen, Italien.

Autonome Provinz Bozen-Südtirol (2006): Besiedelte Fläche in Südtirol. ASTAT Informationen 25: 1-8. http://www.provincia.bz.it/astat.

– (2011): Autonome Provinz Bozen Südtirol, Abteilung Wasserschutzbauten. http://www.provinz.bz.it/wasserschutzbauten/.

Bernhardt, E.S., Palmer, M.A., Allan, J.D., Alexander, G., Barnas, K., Brooks, S., Carr, J., Clayton, S., Dahm, C., Follstad-Shah, J., Galat, D., Gloss, S., Goodwin, P., Hart, D., Hassett, B., Jenkinson, R., Katz, S., Kondolf, G.M., Lake, P.S., Lave, R., Meyer, JL., O‘Donnell, T. K., Pagano, L., Powell, B., Sudduth, E. (2005): Synthesizing U.S. river restoration efforts. Science 308, 636-637.

Copien, C., Frank, C., Becht, M. (2008): Natural hazards in the Bavarian Alps: a historical approach to risk assessment. Nat. Hazards 45, 173-181.

Dussling, U., Bischoff, A., Haberbosch, R., Hoffmann, A., Klinger, H., Wolter, C., Wysujack, K., Berg, R. (2005): Die fischbasierte Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie. Limnologie aktuell 11, 91-104.

Europäische Gemeinschaften (2000): Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L327.

Hölzel, N., mit Beiträgen von Rebele, F., Rosenthal, G., Eichberg, C. (2009): Ökologische Grundlagen und limitierende Faktoren der Renaturierung. In: Zerbe, S., Wiegleb, G., Hrsg., Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa, Spektrum, Heidelberg, 23-53.

Jähnig, S.C., Lorenz, A.W., Hering, D., Antons, C., Sundermann, A., Jedicke, E., Haase, P. (2011): River restoration success: a question of perception. Ecological Applications 21, 2007-2015.

Kaule, G. (1991): Arten- und Biotopschutz. Ulmer, Stuttgart.

Lüderitz, V., Jüpner, R. (2009): Renaturierung von Fließgewässern. In: Zerbe, S., Wiegleb, G., Hrsg., Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa. Springer, Spektrum, Heidelberg, 95-124.

Mant J., Janes, M. (2006) Restoration of rivers and floodplains. In: Van Andel, J., Aronson, J., eds.., Restoration ecology, The new frontier, Blackwell, Oxford, 141-157.

Mitchell, J.K. (2004): European river floods in a changing world. Risk Analysis 23, 567-574.

Mühlenberg, M. (1993): Freilandökologie. Quelle & Meyer, Heidelberg.

MUNLV (Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 2005): Erfolgskontrolle von Maßnahmen zur Unterhaltung und zum naturnahen Ausbau von Gewässern. Düsseldorf.

Ott, K. (2009): Zur ethischen Dimension von Renaturierungsökologie und Ökosystemrenaturierung. In: Zerbe, S., Wiegleb, G., Hrsg., Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa, Springer, Spektrum, Heidelberg, 423-439.

Pauls, S., Feld, C.K., Sommerhäuser, M., Hering, D. (2002): Neue Konzepte zur Bewertung von Tieflandbächen und -flüssen nach Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Wasser & Boden 54, 70-77.

Peer, T. (1980): Karte der aktuellen Vegetation Südtirols 1/100000, Blatt Bozen. Doc. Cartogr. Ecol. 23, 25-46.

– (1995): Die natürliche Pflanzendecke Südtirols. Autonome Provinz Bozen/Südtirol. 32 S.

Pott, R., Remy, D. (2008): Gewässer des Binnenlandes. Ulmer, Stuttgart.

Ruiz-Jaen, M.C., Aide, T.M. (2005): Restoration success: how is it being measured? Restoration Ecology 13, 569-577.

Schade, U., Jedicke, E. (2011): Entwicklung und Implementierung eines Monitoringkonzepts zur Erfolgskontrolle von Fließgewässer-Revitalisierungen im Biosphärenreservat Rhön. Limnologie aktuell 13, 103-122.

SER (Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group, 2004): The SER international primer on ecological restoration. Version 2: Oct., 2004. Society for Ecological Restoration International,Tucson. http://www.ser.org/ .

Staffler, H.-P., Wilhalm, T. (2006): Studie zum Biotopmanagementplan Prader Sand. Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Abteilung Wasserschutzbauten, Hrsg., unpubl. Ber.

Steffenhagen, P., Zerbe, S., Frick, A., Schulz, K., Timmermann, T. (2010): Wiederherstellung von Ökosystemleistungen der Flusstalmoore in Mecklenburg-Vorpommern. Ein aktiver Beitrag zum Moorschutz. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (10), 304-311.

Sweeney, B.W., Bott, T.L., Jackson, J.K., Kaplan, L.A., Newbold, J.D., Standley, L.J., Hession, W.C., Horwitz, R.J. (2004): Riparian deforestation, stream narrowing, and loss of stream ecosystem services. Proc. National Acad. Sci. USA (PNAS) 101, 14132-14137.

Timmermann, T., Joosten, H., Succow, M. (2009): Restaurierung von Mooren. In: Zerbe, S., Wiegleb, G., Hrsg., Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa, Spektrum, Heidelberg, 55-93.

Veit, H. (2002): Die Alpen – Geologie und Landschaftsentwicklung. Ulmer, Stuttgart, 320S.

Wiegleb, G., Lüderitz V. (2009): Akteure in der Renaturierung. In: Zerbe, S., Wiegleb, G., Hrsg., Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa, Springer, Spektrum Akad. Verlag 459-467.

Zerbe, S., Wiegleb, G. (2009): Renaturierungsökologie und Ökosystemrenaturierung – Synthese und Herausforderungen für die Zukunft. In: Zerbe, S., Wiegleb, G., Hrsg., Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa. Springer, Spektrum, 469-475.

–, Wiegleb, G., Rosenthal, G. (2009): Einführung in die Renaturierungsökologie. In: Zerbe, S., Wiegleb, G., Hrsg., Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa, Springer, Spektrum, 2-21.

Anschriften der Verfasser(in): Katharina Alverá und Prof. Dr. Stefan Zerbe, Fakultät für Naturwissenschaften und Technik, Freie Universität Bozen, Universitätsplatz 5, I-39100 Bozen, Italien, E-Mail katharina_alvera@yahoo.de bzw. Stefan.Zerbe@unibz.it ; Dr. Peter Hecher und Dr. Willigis Gallmetzer, Abteilung für Wasserschutzbauten, Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Cesare-Battisti-Straße 23, I-39100 Bozen, Italien.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.