Ökosystemleistungen erfassen und bewerten

Abstracts

Deutschland ist im Rahmen der europäischen Biodiversitätsstrategie 2020 wie alle EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, die Ökosysteme und deren Leistungen auf nationaler Ebene zu erfassen und zu bewerten. Erste bundesweite Indikatoren und kartographische Darstellungen wurden vorgeschlagen. Es zeigt sich ein erheblicher methodischer Weiterentwicklungsbedarf, um mit Hilfe dieses Instruments tatsächlich neue Informationen zu generieren, die von Relevanz und Nutzen für EU-Berichte und strategische Entscheidungen in Deutschland sein können. Im Beitrag werden die entsprechenden Hintergründe und Aktivitäten thematisiert.

Mapping and Assessment of Ecosystem Services – First proposals for a national level in Germany

In the context of the European Biodiversity Strategy 2020 Germany has been requested to map and assess the ecosystems and their services at national level together with all EU Member States. First national indicators and cartographic representations have been proposed. The first results show a significant need for further methodological development to generate really new information that may be of relevance and benefit to EU reports and strategic decisions in Germany. The article discusses the respective backgrounds and activities.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung und Kontext

Um die Ressourcenpolitik der Bundesrepublik Deutschland stärker in den Dienst der gesellschaftlichen Wohlfahrt zu stellen, müssen die Leistungen erfasst werden, welche von Ökosystemen erbracht werden. Eine Basis bildet das Konzept der Ökosystemleistungen (ÖSL), mit dem die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Ökosystemen und dem menschlichen Wohlergehen systematisch dargestellt werden (Grunewald & Bastian 2013).

Trotz aller Skepsis hat der ÖSL-Ansatz in relativ kurzer Zeit eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit und kommunikative Wirkung entfaltet, von wichtigen internationalen Initiativen bis hin zu Finanzierunginstrumenten für den Naturschutz. In der Praxis stellt sich die Frage, wie man Ökosysteme und deren Leistungen auf globaler bzw. regional-lokaler Ebene bewertet, noch sehr heterogen und schwierig in Bezug auf Qualität und Quantität dar. Auch scheint die Kompatibilität mit vorhandenen Konzepten noch nicht befriedigend gelöst. Intensiv wird an der Identifizierung von allgemeingültigen Kategorien, Rahmenmethodiken, Standards und Tools für Indikator-basierte Quantifizierungen gearbeitet.

Das Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005) legte erstmals eine Erfassung von Ökosystemen und ihren Leistungen auf globaler Ebene vor und zeigte auf, dass der wachsende Bedarf an Nahrung, Wasser und Rohstoffen in den zurückliegenden Dekaden zu Veränderungen bzw. Beeinträchtigungen der Ökosysteme in einem bisher nicht bekannten Umfang führte. Die Ausrichtung der Ökosysteme auf Produktionszwecke führte zwar bei großen Teilen der Weltbevölkerung zu einer Verbesserung des Lebensstandards, damit waren und sind aber auch ein massives Artensterben und die Schädigung anderer ÖSL verbunden, einschließlich des langfristigen Potenzials zur Erbringung von ÖSL.

Aufbauend auf MEA und vor dem Erfolg der ökonomischen Sichtweise des Stern-Reports für die Klimapolitik (Review on the Economics of Climate Change) initiierte die Europäische Kommission zusammen mit Deutschland das internationale Projekt „Die Ökonomische Bedeutung von Ökosystemen und Biodiversität“ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB 2010). Dieses empfiehlt, den ökonomischen Wert der biologischen Vielfalt systematisch in Entscheidungsprozesse zu integrieren. Darin eingeschlossen ist die Forderung, diese in betrieblichen Bilanzen und ökonomischen Gesamtrechnungen zu berücksichtigen, um die nachhaltige Nutzung und Bewahrung von Naturkapital und ÖSL sicherzustellen. Diese Empfehlung wurde auf der 10. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) im japanischen Nagoya im Herbst 2010 zu einem zentralen Punkt des Strategieplans für die kommende Dekade erklärt (CBD 2010). TEEB ist nun in eine zweite Phase übergegangen, mit diversen, teils unübersichtlichen bzw. schwer abgrenzbaren Aktivitäten auf allen Raumskalen.

Die hohe Politikrelevanz des Konzepts der ÖSL (bzw. die Erwartungshaltung) zeigt sich auch darin, dass die UNO im Juni 2010 analog zum Weltklimarat (IPCC) eine zwischenstaatliche Wissenschafts-Politik-Plattform für Biodiversität und Ökosystemleistungen (The Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES 2013) ins Leben gerufen hat, in der momentan 121 Länder Mitglied sind. IPBES kann – wenn das staatliche Mandat breit gestützt wird (z.B. auch durch Länder wie USA, China und Russland) – eine wichtige Initiative sein, auch weil sie über ÖSL hinausgeht und die Ziele der CBD in vollem Umfang abdeckt.

So wurde am 03. Mai 2011 die EU-2020-Biodiversitätsstrategie den Mitgliedsländern der EU und dem EU-Parlament vorgelegt und nach Erörterung verabschiedet (EU 2011). Ziel 2 der Strategie sieht vor, bis 2020 die Ökosysteme und ÖSL zu erhalten und ihren Zustand durch Einrichtung von „grüner Infrastruktur“ und die Wiederherstellung von mindestens 15% geschädigter Ökosysteme zu verbessern. Erhaltung und Wiederherstellung von ÖSL finden sich als Ziel neben der Erhaltung der biologischen Vielfalt auch an anderen Stellen der Strategie, etwa in der langfristigen „Vision für 2050“ und in der Zielsetzung für 2020.

Nach der dem Ziel 2 zugeordneten Maßnahme 5 werden die EU-Mitgliedstaaten mit Unterstützung der Kommission den Zustand der Ökosysteme und ÖSL in ihrem Hoheitsgebiet bis 2014 kartieren und bewerten, den ökonomischen Wert der ÖSL prüfen und bis 2020 seine Einbeziehung in die Rechnungslegungs- und Berichterstattungssysteme auf EU- und nationaler Ebene vorantreiben.

Im Folgenden sollen die Rahmenmethode und aktuelle Aktivitäten, insbesondere im Rahmen eines Projekts zur Umsetzung von Maßnahme 5, Ziel 2 der EU-Biodiversitätsstrategie „Kartierung und Bewertung von ÖSL“, vorgestellt und diskutiert werden.

2 Analyse vorhandener Konzepte zur Entwicklung nationaler ÖSL-Indikatoren

Um die relevanten Eigenschaften der Ökosysteme zu erfassen und um verlässliche Ergebnisse bei der Erfassung und Bewertung von ÖSL zu erzielen, sind geeignete Informationen unabdingbar. Es sind ÖSL-Indikatoren erforderlich, die quantifizierbar, sensitiv gegenüber Landnutzungsveränderungen, zeitlich und räumlich explizit und skalierbar sein müssen (van Oudenhoven et al. 2012). Wohlfahrtsbezogene Umweltindikatoren, also Indikatoren für ÖSL, sollen die bisherigen wirtschaftlichen und umweltbezogenen Indikatoren ergänzen (Staub et al. 2011).

Indikatoren für ÖSL können auf unterschiedliche Größen gerichtet sein: z.B. den aktuellen Fluss von ÖSL, das Potenzial der Natur zur Erbringung von ÖSL oder auf die Nachfrage bzw. den Bedarf an ÖSL (Grunewald & Bastian 2013). Wesentlich ist die Operationalisierung, die das Ziel hat, messbare Einheiten zu definieren. Was gemessen bzw. erfasst werden soll, muss konkretisiert und spezifiziert werden. Zu diesem Zweck werden jeweils Indikatorenprofile erstellt. Staub et al. (2011) formulierten grundlegende Leitfragen dafür:

Welche Komponente der Natur erbringt welche Leistung? Die Leistungsbasis ist materiell und damit grundsätzlich messbar. Meist können für eine finale ÖSL mehrere solcher Leistungserbringer identifiziert werden.

Soll das Angebot (Potenzial, z.B. vorhandene Mengen/Qualitäten) oder die Nutzung (Nachfrage, z.B. Anzahl der Nutzer, genutzte Mengen/Qualitäten) gemessen werden?

Wurde bei der Erstellung der Indikatoren darauf geachtet, dass ein Wohlfahrtsbezug bzw. eine neue Ressourcenperspektive besteht?

Gilt „mehr ist besser“? Ist der Indikator also eindeutig interpretierbar?

Auf welcher Ebene kann geographisch differenziert werden?

Handelt es sich bei dem Indikator um eine Flussgröße (Nutzenbeitrag pro Jahr) oder eine Bestandsgröße (Vorrat/Potenzial an Leistungen)? Nach Möglichkeit misst ein Indikator für ÖSL den Fluss der Leistung (vgl. auch Schröter et al. 2014). Wo dies nicht möglich ist, sollten Bestandsgrößen als Proxy verwendet werden.

Die Erfassung von Änderungen der ÖSL kann das Ziel haben, Wohlfahrtsverluste oder gewinne der Gesellschaft zu messen oder im Sinne eines Frühwarnsystems auf mögliche Risiken durch einen nicht-nachhaltigen Umgang mit der Natur hinzuweisen. Wohlfahrtsänderungen haben allerdings auch eine subjektive Komponente, d.h. sie sind auch von Rahmenbedingungen, z.B. Knappheiten, abhängig.

ÖSL können die Qualitäten von Natur und Landschaft nicht umfassend erfassen. Andererseits sind die Potenziale, die existieren, um durch Investitionen in Naturkapital zusätzliche ÖSL zu generieren, eine wichtige Information im Rahmen eines Ökosystem-Assessments (Albert et al. 2014, 2015; Grunewald & Bastian 2013).

Die wissenschaftliche Literatur zum Thema ÖSL-Indikatoren ist inzwischen sehr umfangreich. Eine Reihe von Staaten entwickelte aktuell Konzepte zu ÖSL-Indikatoren. Dabei ist die Schweiz im internationalen Umfeld nach dortigen Recherchen (econcept/WSL 2013) auf dem Gebiet der Operationalisierung/Indikatorbildung von ÖSL führend. Seit einer Machbarkeits-Studie aus dem Jahr 2011 (Staub et al. 2011) wurden allerdings nur zehn der vorgeschlagenen 46 Indikatoren für ÖSL tatsächlich ermittelt (Stand Mai 2013). Viele Indikatoren sind nicht umgesetzt worden, weil sie nach Ansicht der Fachabteilungen des Schweizer Bundesamtes für Umwelt (BAFU) zu ähnlich zu bestehenden Indikatoren sind (bspw. im Bereich Luftqualität oder Biodiversität) oder aber die Datenqualität bzw. die fachliche Akzeptanz nicht ausreichen.

Der derzeitige Stand der Schweizer ÖSL-Indikatoren ist hinsichtlich der Kommunizierbarkeit, der Aussagekraft und Eignung – z.B. Wirkungsketten und quantitative Vernetzung zwischen den Indikatoren, Sensibilisierung und Entscheidungsfindung – evaluiert worden (econcept/WSL 2013). Es wird u.a. eingeschätzt, dass

es im Hinblick auf Ökosystem-/ÖSL-Accounts (SEEA 2014, Weber 2014) sinnvoll ist, die Frage der Leistung der Ökosysteme und der Ökosystemzustände getrennt zu bearbeiten resp. mit unterschiedlichen Indikatoren darzustellen;

bei Veränderungen einzelner Indikatoren keine voreiligen Schlüsse gezogen werden dürfen, denn eine negative Veränderung eines Indikators wirkt sich u.U. positiv auf die Entwicklung anderer ÖSL im selben Ökosystem aus; Änderungen von ÖSL können sich auch durch Nachfrageänderungen ergeben; in Einzelfällen können Erhöhungen von ÖSL durch Umweltverschlechterungen ausgelöst werden (vgl. hierzu auch Albert et al. 2015).

Die EU-Kommission veröffentlichte 2012 ein Review zu „Indikatoren zur Kartierung von ÖSL“ (Egoh et al. 2012). Die EU-Generaldirektion Umwelt rief die „Working Group on Mapping and Assessment on Ecosystems and their Services (MAES)“ ins Leben mit dem Auftrag, Aktion 5 der EU-Biodiversitätsstrategie 2020 EU-weit zu koordinieren. Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wurden Vorschläge für einen analytischen Rahmen und für Indikatoren unterbreitet, um ein abgestimmtes Herangehen an die Lösung der Aufgabe zu fördern (Maes et al. 2013, 2014). Dieser baut auf der durch die Europäische Umweltagentur unterstützten CICES-Klassifikation (Common International Classification of Ecosystem Services) für ÖSL auf und verwendet zur Systematisierung der Ökosysteme die Unterscheidung von Landnutzungstypen nach CORINE-Land-Cover-Daten (CLC 2006).

Um den analytischen Rahmen zu testen, wurden sechs thematische Pilotstudien in unterschiedlichen Ökosystem- bzw. Landnutzungstypen durchgeführt, deren Ergebnisse u.a. in eine erste vorläufige Arbeitsanleitung zur Indikator-basierten Kartierung und Bewertung von ÖSL für die Mitgliedstaaten einflossen (Maes et al. 2014).

Die verschiedenen Konzepte für nationale Assessments haben gemeinsam, dass sie auf Ökosysteme und deren Leistungen sowie die Verbindung zum menschlichen Wohlbefinden fokussieren. Jedoch sind die Schwerpunktsetzungen unterschiedlich. So legt bspw. das IPBES-Rahmenkonzept besonderes Augenmerk auf unterschiedliche Wertvorstellungen und kulturell verankerte Wertesysteme (IPBES 2013). Die Maes-Arbeitsgruppe (Maes et al. 2013) betont den Aspekt der Biodiversität als Grundlage für funktionierende Ökosysteme und das Angebot von ÖSL, andere Autoren versuchen, den Zusammenhang zwischen ÖSL und dem DPSIR-Ansatz herzustellen (Driver-Pressure-State-Impact-Response; vgl. Grunewald & Bastian 2015, Müller 2013).

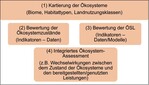

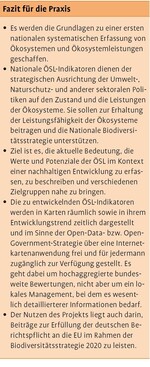

Das MAES-Konzept stellt die Biodiversität ins Zentrum der Betrachtung (vgl. Abb. 1), obwohl die Beziehung zwischen ÖSL und Biodiversität nicht eindeutig ist (Diskussion hierzu u.a. in Bastian 2013, Harrison et al. 2014). Der MAES-Bericht des Jahres 2014 thematisiert die Indikatoren des Ökosystem-Assessments (Maes et al. 2014). Es wird betont, dass qualitativ hochwertige und konsistente Informationen zum Ökosystemzustand und zu ÖSL benötigt werden, um Prioritäten für die Aktionen 6a, 6b und 7b der EU-Biodiversitätsstrategie (Restoration, Grüne Infrastruktur und No Net Loss Initiative, EU 2011) zu entwickeln. Die starke Ausrichtung auf Biodiversität wird von der MAES-Arbeitsgruppe dadurch begründet, dass diese die Basis für ÖSL darstellt. Boden, Wasser, Klima und Luft als Geokomponenten werden hingegen nur im Rahmen der Ökosysteme – als eine Komponente der Biodiversität – betrachtet. Die vier aufeinander aufbauenden Schritte des empfohlenen Bewertungsrahmens sind in Abb. 2 dargestellt. Das hier vorgestellte Projekt fokussiert auf Schritt (3), also die Erarbeitung von ÖSL-Indikatoren und entsprechende Modelle.

Der angedeutete Schmetterling in Abb. 1 veranschaulicht sechs Dimensionen der Biodiversität, die mit dem Funktionieren von Ökosystemen sowie mit der Bereitstellung von ÖSL in Verbindung stehen. Explizit wird der Zustand von Ökosystemen adressiert (Abb. 1 links unten, in Abb. 2 weiter spezifiziert). Die Nutzung und das Management von Ökosystemen sowie weitere Kapitaleinsätze (siehe Abb. 1, rechts oben) bedeuten, dass der Einsatz von Arbeit, Kapital oder Energie nötig ist, um einen bestimmten Nutzen zu erlangen (z.B. Feldernte einbringen oder Wanderwege für die Erholung errichten und pflegen). Solche Maßnahmen beeinflussen Ökosysteme auf eine Weise, die die Erbringung bestimmter Leistungen verbessern (z.B. Nahrungsmittelproduktion, Genuss schöner Landschaften). Dies geschieht allerdings häufig auf Kosten anderer Leistungen, welche die betreffenden Ökosysteme liefern könnten (z.B. Regulierungsleistungen) oder aber auf Kosten des Zustands der Ökosysteme (z.B. Verringerung der Biodiversität, Maes et al. 2013).

Es kann anhand Abb. 2 für die Entwicklung der ÖSL-Indikatoren resümiert werden, dass

Konzepte nicht schablonenhaft angewendet werden können, sondern dass immer die spezifische nationale Situation/Problemlage berücksichtigt werden muss und entsprechende Modifizierungen und Schwerpunktsetzungen vorzunehmen sind;

die Ziele, die insbesondere die Bewertung von Ökosystemen und deren Leistungen, die Überprüfung der Relevanz/des Nutzens für Mensch und Natur sowie die Erhaltung der Biodiversität beinhalten, die ÖSL und damit den Prozess der Entwicklung nationaler Indikatorensets prägen;

es für die Darstellung und Kommunikation der Leistungen der Ökosphäre entscheidend ist, dass nicht die Belastung der Umwelt, sondern die Leistung mit einem Indikator gemessen wird (ECONCEPT/WSL 2013) und die Indikatoren für ÖSL von anderen Indikatoren – z.B. der Nachhaltigkeit – klar zu trennen sind;

bei der Beschreibung der Indikatoren die Informationsdichte nicht zu hoch ist und dass eine über alle Indikatoren einheitliche Darstellung gewählt wird.

Als grundsätzliche Defizite im Rahmen der nationalen ÖSL-Erfassung und -Bewertung sind gegenwärtig insbesondere zu benennen:

ÖSL-Indikatoren zielen in erster Linie auf die Sichtbarmachung des Beitrags der Ökosysteme zur Wohlfahrt. Die Rückkopplung von der Nutzung zum Zustand und zur Entwicklung der Ökosysteme wird hingegen kaum deutlich gemacht.

Für die Sensibilisierung von Politik und Gesellschaft genügt es i.d.R. aufzuzeigen, was ein bestimmter ÖSL-Indikator für die Wohlfahrt der Gesellschaft beiträgt. Es müssen jedoch Wechselwirkungen (zu Trade-offs s. Grunewald & Bastian 2013, S. 45f.) sichtbar gemacht und wenn möglich quantifiziert werden, wenn man basierend auf dem ÖSL-Ansatz konkrete Entscheidungen, bspw. im Rahmen von Regulierungsfolgeabschätzungen, treffen will (Wichtung zwischen ÖSL und Indikatoren auf Basis von physikalischen Einheiten, Geldwerten oder aber Experteneinschätzungen).

Bisher erfolgt noch keine adäquate Erfassung von Handels- und Investitionsströmen (Import/Export von ÖSL auf zwischenstaatlicher Ebene) und deren Auswirkungen auf den Zustand der Ökosysteme bzw. die Landschaftsqualität.

Die für die Umweltpolitik und die umweltökonomische Berichtserstattung wichtigen Angaben zum Umwelt- oder Naturkapitalstock (econcept/WSL 2013; SEEA 2014, Weber 2014) stehen im Zusammenhang mit dem ÖSL-Ansatz noch am Anfang der Entwicklung.

3 Stand der Umsetzung in Deutschland

Die Autoren der Sondierungsstudie für ein „Nationales Assessment von Ökosystemen und ihren Leistungen für Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland“ (Albert et al. 2014) konstatieren: „Der Wert von Ökosystemen und ihr Beitrag zum menschlichen Wohlbefinden wird zunehmend auch weit über den Bereich des Umweltschutzes im traditionellen Sinne hinaus anerkannt, bspw. in Initiativen zur stärkeren ökologischen Ausrichtung (Greening) der Wirtschaft, in Diskussionen über eine Transformation hin zu nachhaltiger gesellschaftlicher Entwicklung, in Bestrebungen zum Biodiversitätsschutz sowie in vielfältigen Forschungsaktivitäten. Trotz einer zunehmenden Zahl wissenschaftlicher Arbeiten zu diesem Thema liegt bisher jedoch kein umfassendes und integriertes Wissen zum Zustand und zur Entwicklung von Ökosystemleistungen in Deutschland vor.“

Anfang 2011 wurde vom Bundesministerium für Umwelt beschlossen, ein deutsches Nachfolgeprojekt zur TEEB-Studie mit dem Namen „Naturkapital Deutschland – TEEB-DE“ zu initiieren. Ziele des deutschen Vorhabens sind ähnlich wie bei der internationalen TEEB-Studie: Die Leistungen und Werte der Natur für Deutschland genauer zu erfassen und sichtbarer zu machen und Vorschläge zu erarbeiten, wie Naturkapital besser in private und öffentliche Entscheidungsprozesse integriert werden kann. Bis 2016 sollen hierzu vier Berichte zu den Themen Biologische Vielfalt und Klimapolitik, ÖSL und Entwicklung ländlicher Räume, Naturleistungen in der Stadt sowie ein Synthesebericht mit Handlungsoptionen erarbeitet werden. Die Einführungsbroschüre zum Projekt, eine Broschüre zum Thema Biodiversität und Unternehmen sowie der ÖSL-Klimabericht liegen bereits vor ( http://www.naturkapitalteeb.de ). Eine systematische flächendeckende Analyse und Bewertung von ÖSL ist in diesem Vorhaben jedoch nicht geplant.

Als kritisches Zwischenfazit des TEEB-DE Prozesses kann eingeschätzt werden (zitiert nach B. Hansjürgens, Studienleiter von TEEB-DE, 2014):

Es lohnt sich, früh mit der Einbindung von Stakeholdern zu beginnen; aber es ist schwierig, Akteure jenseits des Naturschutzes zu erreichen.

Keinesfalls ist es einfach, zahlreiche, „gute“, eindeutige und belegbare Beispiele für die Nützlichkeit bzw. den Mehrwert des ÖSL-Ansatzes zu finden.

Die Unabhängigkeit der Autoren birgt auch Risiken, so gehen bspw. einige sehr kritisch mit ökonomischen Bewertungen um, andere fokussieren hingegen einseitig auf Monetarisierung.

Wissenschaftliche Beiträge sind im politischen Prozess nicht immer opportun (z.B. Forderung nach Ökonomisierung/Flexibilisierung der Eingriffsregelung in Deutschland).

Die Identifikation mit dem Vorhaben und der Aufbau einer TEEB-Community in Deutschland sind verbesserungswürdig (fehlendes Committment).

Im Rahmen des 2014 abgeschlossenen Forschungsvorhabens „TEEB Deutschland Übersichtsstudie“ des BfN wurden Möglichkeiten untersucht, ÖSL auf bundesweiter Ebene in Deutschland zu erfassen (Marzelli et al. 2014b). Darauf aufbauend wurden „Empfehlungen zur Entwicklung eines ersten nationalen Indikatorensets zur Erfassung von Ökosystemleistungen“ als weitere Diskussionsbasis erarbeitet (Albert et al. 2015). Die Untersuchungen und Abhandlungen zielten auf eine erste Umsetzung der Anforderungen und Teilziele von Ziel 2, Maßnahme 5, der europäischen Biodiversitätsstrategie bis 2014 ab. Die Grundlagen, die entwickelt wurden, um benanntes Ziel in Deutschland auf nationaler Ebene umzusetzen, sind in Marzelli et al. (2014a) ausführlich beschrieben.

Der Ansatz basiert auf der Definition der ÖSL und deren Einordnung in ein Kategoriensystem. Die Abgrenzung der ÖSL erfolgte – wie in der MAES-Arbeitsgruppe bei der Generaldirektion-Umwelt vereinbart (Maes et al. 2013) – analog CICES (2013). An begründeten Stellen, z.B. bei der Erfassung von Versorgungsleistungen, wurde hiervon jedoch abgewichen (Albert et al. 2015). Es wurde zudem vereinbart, Größen wie den Getreideertrag angesichts des umfangreich nötigen menschlichen Inputs zur Produktion nicht als ÖSL zu erfassen.

Dieser Bearbeitungsstand wird nunmehr fortgeschrieben, aktualisiert und weiterentwickelt, insbesondere im Rahmen des BfN/BMUB-Forschungsvorhabens „Umsetzung Maßnahme 5 der EU-Biodiversitätsstrategie. Erarbeitung und Umsetzung einer Methodik zur bundesweiten Erfassung und Bewertung von Ökosystemleistungen im Rahmen der Umsetzung von Ziel 2 und Maßnahme 5 der EU-Biodiversitätsstrategie für 2020“ (2014 bis 2016, Forschungsnehmer: IÖR Dresden/ifuplan München). Ein wichtiger Punkt ist u.a. zu ermitteln, ob mit den zu erstellenden ÖSL-Karten für Deutschland geeignete zusätzliche Argumentationshilfen bereitgestellt werden können, um Maßnahmen zur Verbesserung des Zustands und der Leistungsfähigkeit der Ökosysteme zu begründen (ein entsprechende Bedarf besteht insbesondere für Auen-, Moor- und Agrar-Ökosysteme).

Folgende grundsätzliche Defizite bzw. Weiterentwicklungsnotwendigkeiten werden thematisiert:

Zur Darstellung des Zustands der Ökosysteme in Deutschland („ecosystem health“; SEEA 2014, Weber 2014) soll ein systematischer Vorschlag erarbeitet werden.

Die Liste der zu bearbeitenden ÖSL und der zu entwickelnden Indikatoren ist zu überarbeiten: Verbesserung der Struktur des Sets Indikandum-(ÖSL)-Indikator sowie der Beschreibungen; Prüfung der Liste bzgl. Erweiterungs-/Reduzierungsbedarf.

Validierung der bisher vorgeschlagenen Indikatoren und Datensätze.

Weiterentwicklung/Ergänzung der ÖSL-Indikatoren: u.a. Zeitschnitte; fachliche und normative Interpretation/Zielbezüge für Indikatoren; Nachfrage-Indikatoren.

Prüfung und Weiterentwicklung der Datenbasis/Datenverfügbarkeit für die Indikatoren einschließlich Erklärungen und Empfehlungen: Erhebungsbedarf, Ersatzmöglichkeiten u.Ä.

Der Bezug zur Biodiversität – positiv oder negativ – ist von hoher Bedeutung bei der Indikatorenbildung. Konfliktpotentiale zwischen Indikatoren und Biodiversität sind offenzulegen.

Entwicklung zusammenfassender quantitativer naturaler Größen auf Bundesebene sowie kartographische Darstellung der Indikatorausprägung für verschiedene Raumeinheiten/inhaltliche Auflösungen: exemplarisch; räumliche Skalen: Welche Ansprüche soll eine bundesweite Darstellung erfüllen?

Diskussion der Beziehung zwischen Qualitätsindikatoren, Ecosystem-Health, Bewertung des Ökosystemzustands, Naturkapital: Einbindung in internationale Entwicklungen und Standards (SEEA 2014, Weber 2014) und ÖSL.

Folgende Sachverhalte liegen nicht im Fokus der Bearbeitungen im Rahmen des Projektes:

Die ÖSL von Meeren und Küsten in Deutschland bleiben unberücksichtigt.

Die Indikator-Interpretation kann/soll nicht auf Ökonomie und breiter Analyse der Kausalzusammenhänge ausgeweitet werden.

Lokale Auswertungen oder Ableitungen stehen nicht im Fokus.

Schädigungen, sog. „Disservices“, werden nicht explizit thematisiert.

Von den drei Ebenen der Biodiversität (Gene, Arten, Ökosystem/Landschaft) wird nur die Ebene Ökosysteme/Landschaft betrachtet.

Analysen, wie sich Indikatorwerte bei bestimmten Politikszenarien ändern, sind zwar wichtig und wünschenswert (Beispiel Schweiz), jedoch im Rahmen des Projekts nicht zu leisten.

Weitere Forschungsprojekte im Auftrag des BfN/BMBU ergänzen bzw. untersetzen die Bestrebungen Deutschlands zur Umsetzung von Ziel 2, Maßnahme 5 der EU-Biodiversitätsstrategie, insbesondere im Hinblick auf die Integration physischer und ökonomischer Größen bei der Bewertung von ÖSL.

Das Vorhaben „Ökonomische Effekte der ÖSL städtischer Grünräume“ (2012 bis 2015, TU Berlin) hat das Ziel, ökonomische Effekte der ÖSL von städtischen Grünräumen und strukturen zu erfassen sowie deren Integration in das vorhandene Planungsinstrumentarium und in die Entscheidungsprozesse der städtebaulichen Entwicklung voranzutreiben. Im Fokus stehen insbesondere die Bewertung der Erholungsleistung städtischer Grünräume, die Bewertung von Stadtgrün über Immobilienpreise und der Einfluss von Stadtgrün auf Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen.

Das Ziel des F+E-Vorhabens „Erfassung und ökonomische Bewertung kultureller ÖSL in Deutschland, Fokus: Freizeit- und Wochenenderholung“ (2013 bis 2016, Leibniz Universität Hannover, Georg-August-Universität Göttingen) ist es, geeignete landschaftliche und ökonomische Indikatoren und Methoden für die flächendeckende Erfassung und Bewertung kultureller ÖSL für die Feierabend- und Wochenenderholung zu entwickeln und – soweit bei bestehender Datenlage machbar – bundesweit anzuwenden.

Verwiesen sei auch auf das EU-Projekt ESMERALDA (Enhancing ecosystem services mapping for policy and decision making, 2015 bis 2018), koordiniert von der Christian Albrechts Universität Kiel (B. Burkhard), das sich mit der Zusammenführung von Methoden im Rahmen des MAES-Prozesses befasst.

4 Fazit: So wie man ÖSL fasst, steckt Politik drin

Die deutschen Umweltbehörden (BfN, BMUB und UBA) haben zur Umsetzung von Ziel 2, Maßnahme 5 der EU-Biodiversitätsstrategie 2020 verschiedene Forschungsvorhaben zur Erfassung, Bewertung und Kartierung von ÖSL auf nationaler Ebene auf den Weg gebracht. Neben der europäischen Zielsetzung ist dabei auch an eine Unterstützung der Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie gedacht. Auch §1 BNatSchG (2009), der die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts fordert, bekommt dadurch eine neue Bedeutung und Aktualität.

Als ein wesentliches Instrument der Operationalisierung dieses Leitbilds bzw. Ziels sowie zur Erfolgskontrolle bedarf es ÖSL-Indikatoren. Sie sollen als ausgewählte, gut verständliche Kenngrößen Auskunft über den Bestand an ÖSL einschließlich Angebot und Nachfrage und Entwicklungstrends geben. Zu vielen Bereichen des Umwelt- und Naturschutzes liegen in Deutschland umfangreiche Erfahrungen hinsichtlich Indikatoren-Systemen vor, insbesondere Umwelt-, Naturschutz-, Biodiversitäts-, Nachhaltigkeitsindikatoren ( http://www.bfn.de/0315_indikator-naturschutz.html ). Diese sind bei der ÖSL-Indikatoren-Entwicklung zu nutzen, andererseits sind sie aber auch davon abzugrenzen. Hinsichtlich der Interpretation der zu entwickelnden Indikatoren (s. Abschnitt 2) ist zu beachten, dass ÖSL als Elemente der Beziehung Natur-Mensch/Gesellschaft Eigenschaften besitzen, die nicht allein naturwissenschaftlich zu beschreiben sind, sondern darüber hinaus auch eine subjektive Komponente beinhalten.

Bei den zu entwickelnden ÖSL-Indikatoren handelt es sich um nationale Indizes, d.h. sie sollen einen hohen Aggregationsgrad aufweisen und vorwiegend der Strategieebene dienen. Es leitet sich ein allgemeines ÖSL-Indikatoren-Profil ab:

ÖSL-Indikatoren müssen Relevanz für die Naturschutzpolitik und weitere sektorale Politiken besitzen, d.h. es sollen neue Zahlen und Karten präsentiert und neue Formen und Inhalte für die Sichtbarmachung der Bedeutung der Leistungen der Natur für den Menschen generiert werden.

Sie sollen analytisch sauber, abgesichert entsprechend dem aktuellen theoretischen, wissenschaftlich-technischen Wissen und internationalen Standards, aber auch einfach, messbar (auch wiederholt), praktikabel, leicht zu interpretieren sowie flächenscharf für Deutschland sein und Trends über die Zeit anzeigen.

Weiterhin sollen die Indikatoren eine Basis für internationale Vergleiche darstellen und die Umsetzung des ÖSL-Ansatzes ermöglichen, welcher auf die EU-Biodiversitätsstrategie bezogen ist.

Angesichts der Anforderungen und der Komplexität des Themas ÖSL und Biodiversität ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Exaktheit und politischer Nutzbarkeit. Dies zu bewältigen, stellt eine enorme Herausforderung dar, so dass sich inzwischen eine breite Initiative bzw. ein Expertennetzwerk zur Unterstützung des Prozesses der Erfassung und Bewertung von ÖSL in Deutschland gebildet hat. Man darf gespannt sein, ob es gelingen wird, den Adressaten im Umwelt- und Naturschutz sowie in Sektoren wie Gesundheitswesen, Landwirtschaft oder Energieversorgung Indikator-basierte Bewertungen und Karten zur Verfügung zu stellen, die real zum besseren Erhalt der Ökosysteme und deren Leistungen führen.

Dank

Für die Hinweise zur Verbesserung des Manuskripts bedanken wir uns bei Dr. Burkhard Schweppe-Kraft (Bundesamt für Naturschutz, Bonn), Dr. Olaf Bastian (Umweltamt Dresden) sowie den anonymen Gutachtern.

Literatur

Albert, C., Burkhard, B., Daube, S. et al. (2015): Empfehlungen zur Entwicklung eines ersten nationalen Indikatorsets zur Erfassung von Ökosystemleistungen. Diskussionspapier, BfN-Skripten 410, Bonn.

–, Nesshöver, C., Wittmer, H., Hinzmann, M., Görg, C. (2014): Sondierungsstudie für ein Nationales Assessment von Ökosystemen und ihren Leistungen für Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland. Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, unter Mitarbeit von K. Grunewald und O. Bastian (IÖR), Leipzig.

Bastian, O. (2013): The role of biodiversity in supporting ecosystem services in Natura 2000 sites. Ecological Indicators 24, 13-22.

BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz, 2009): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege. BGBl. I, S. 2542.

CBD (Convention on Biological Diversity, 2010): COP 10 Decision X/2 – Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020. http://www.cbd.int/sp.

CLC (CORINE Land Cover, 2006): http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data#c12=corine+land+cover+version+13 (01.03.2015).

econcept/WSL (2013): Ökosysteme und ihre Leistungen erfassen und räumlich darstellen. Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU), Bern.

Egoh, B., Drakou, E.G., Dunbar, M.B., Maes, J., Willemen, L. (2012): Indicators for mapping ecosystem services: a review. JRC Scientific and Policy Reports. Europ. Union. Luxembourg.

EU – Europäische Kommission (2011): Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Lebensversicherung und Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020.

Grunewald, K., Bastian, O. (Hrsg., 2013) Ökosystemdienstleistungen. Konzept, Methoden und Fallbeispiele.-Springer-Spektrum, Berlin, Heidelberg.

–, Bastian, O. (2015) Ecosystem assessment and management as key tools for sustainable landscape development: A case study of Ore Mountains region, Central Europe. Ecological Modelling 295, 151-162.

Harrison, P.A., Berry, P.M., Simpson, G., Haslett, J.R., Blicharska, M., Bucur, M., Dunford, R., Egoh, B., Garcia-Llorente, M., Geamana, N., Geertsema, W., Lommelen, E., Meiresonne, L., Turkelboom, F. (2014): Linkages between biodiversity attributes and ecosystem services: A systematic review. Ecosystem Services 9, 191-203.

Hansjürgens, B. (2014) Erfahrungen aus Naturkapital Deutschland. Vortrag auf dem Workshop zur Konkretisierung und Weiterentwicklung von MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their services) in Deutschland, 1.-3.12.2014, UFZ Leipzig.

IPBES (2013): Recommended conceptual framework of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES 2/4, / http://www.ipbes.net/images/K1353197-en.pdf.

Maes, J., Teller, A., Erhard, M., Liquete, C., Braat, L., Berry, P., Egoh, B., Puydarrieux, P., Fiorina, C., Santos-Martín, F., Paracchini, M.L., Keune, H., Wittmer, H., Hauck, J., Fiala, I., Verburg, P.H., Condé, S., Schägner, J.P., San Miguel, J., Estreguil, C., Ostermann, O., Barredo, J.I., Pereira, H.M., Stott, A., Laporte, V., Meiner, A., Olah, B., Gelabert, E.-R., Spyropoulou, R., Petersen, J.E., Maguire, C., Zal, N., Achilleos, E., Rubin, A., Ledoux, L., Murphy, P., Fritz, M., Brown, C., Raes, C., Jacobs, S., Raquez, P., Vandewalle, M., Connor, D., Bidoglio, G. (2013): Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. An analytical framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020. Publications office of the European Union, Luxembourg. http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf.

–, Teller, A., Erhard, M., Murphy, P., Paracchini, M.L., Barredo, J.I., Grizzetti, B., Cardoso, A., Somma, F., Petersen, J.-E., Meiner, A., Gelabert, E.R., Zal, N., Kristensen, P., Bastrup-Birk, A., Biala, K., Romao, C., Piroddi, C., Egoh, B., Fiorina, C., Santos, F., Naruševicius, V., Verboven, J., Pereira, H., Bengtsson, J., Gocheva, K., Marta-Pedroso, C., Snäll, T., Estreguil, C., San Miguel, J., Braat, L., Grêt-Regamey, A., Perez-Soba, M., Degeorges, P., Beaufaron, G., Lillebø, A., Malak, D.A., Liquete, C., Condé, S., Moen, J., Östergård, H., Czúcz, B., Drakou, E.G., Zulian, G., Lavalle, C. (2014): Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Indicators for ecosystem assessments under Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020. 2nd Report – Final, February 2014. European Commission, Publications Office, Technical Report 2014 – 080. http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/2ndMAESWorkingPaper.pdf.

Marzelli, S., Grêt-Regamey, A., Moning, C., Rabe, S.-E., Koellner, T., Daube, S. (2014a): TEEB-Deutschland Übersichtsstudie. Teil A: Bilanzierung von Ökosytemleistungen. Forschungsbericht F+E Vorhaben des BfN 3510 81 0500.

–, Grêt-Regamey, A., Moning, C., Rabe, S.-E., Koellner, T., Daube, S. (2014b): Die Erfassung von Ökosystemleistungen. Erste Schritte für eine Nutzung des Konzepts auf nationaler Ebene für Deutschland. Natur und Landschaft 89 (2), 66-73.

MEA (Millennium Ecosystem Assessment, 2005): Ecosystems and human well-being. Synthesis. Island Press, Washington DC.

Müller, F. (2013) Die Anwendung von Ökosystemansätzen auf der Landschaftsebene. Berichte. Geographie und Landeskunde 87 (3), 295-313.

Oudenhoven, A.P.E. van, Petz, K., Alkemade, R., Hein, L.G., de Groot, R.S. (2012): Framework for systematic indicator selection to assess effects of land management on ecosystem services. Ecological Indicators 21, 110-122.

Schröter, M., Barton, D.N., Remme, R.P., Hein, L. (2014): Accounting for capacity and flow of ecosystem services: A conceptual model and a case study for Telemark, Norway. Ecol. Indicators 36, 539-551.

SEEA (2014): System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting. United Nations, Document symbol: ST/ESA/STAT/Ser.F/112, New York.

Staub, C., Ott, W., Heusi, F., Klingler, G., Jenny, A., Häcki, M., Hauser, A. (2011): Indikatoren für Ökosystemdienstleistungen: Systematik, Methodik und Umsetzungsempfehlung für eine wohlfahrtsbezogene Umweltberichterstattung. Bundesamt f. Umwelt, Bern. Umw.-Wissen 1102.

TEEB (2010): The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-reports/synthesis.

Weber, J.-L. (2014): Ecosystem Natural Capital Accounts: A Quick Start Package. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Technical Series No. 77, Montreal.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.