Neue Inhalte für die Umweltverträglichkeitsprüfung

Abstracts

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist ein seit fast 30 Jahren ein in Deutschland und Europa fest etabliertes vorhabenbezogenes Verfahren zur Umweltfolgenabschätzung. Als unselbständiger Bestandteil von vorhabenbezogenen Planungs- und Zulassungsverfahren hilft sie, die von einem geplanten Vorhaben ausgehenden Umweltauswirkungen frühzeitig, vorsorgeorientiert und schutzgutübergreifend zu erkennen und bei der Entscheidungsfindung angemessen zu berücksichtigen.

Im April 2014 wurde durch die EU eine neue UVP-Änderungsrichtlinie verabschiedet. Sie beinhaltet eine Reihe von Erweiterungen und Präzisierungen. Daraus ergibt sich ein erheblicher Fortschreibungsbedarf für das deutsche UVP-Regelwerk. Die notwendigen Änderungen werden sich auch auf die derzeitige UVP-Praxis auswirken, zumal durch die jüngste Rechtsprechung die Anfechtungsmöglichkeiten UVP-pflichtiger Zulassungsentscheidungen erheblich ausgeweitet wurden.

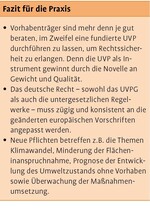

Der Aufsatz gibt einen Überblick über die entscheidenden Neuerungen, insbesondere in Bezug auf die inhaltliche Dimension der UVP. Angesprochen werden vor allem die künftig als UVP-Bericht zu erstellen Unterlagen des Vorhabenträgers sowie die Prüfung, Bewertung und Berücksichtigung der UVP-Ergebnisse durch die Behörde. Zahlreiche Einzelaspekte werden detaillierter und klarer geregelt. Themen wie Klimawandel und Klimaanpassung, Minderung der Flächeninanspruchnahme, Prognose der Entwicklung des Umweltzustands ohne Vorhaben, Überwachung der Umweltauswirkungen und Maßnahmenumsetzung treten neu hinzu. Somit wird eine Modernisierung und ein Bedeutungszuwachs der UVP erreicht werden.

New Contents for the Environmental Impact Assessment – Implications of the amended EIA Directive 2014

Over nearly 30 years the Environmental Impact Assessment (EIA) has become a firmly established procedure in Germany and in Europe to assess the environmental effects of a project. As a dependent part of project-related planning and approval procedures it helps to identify the environmental effects of a planned project in an early stage, and they have to be considered proportionately in the decision-making process. It is oriented towards precaution and it covers the different natural resources.

In April 2014 the EU adopted a new amending directive on EIA. The directive includes a series of extensions and specifications which lead to a significant need of updating for the German regulations. The necessary amendments will also have effects on the practical application of EIAs, particularly since the recent jurisdiction significantly increases possibilities to appeal decisions of approval.

The paper provides an overview of the decisive changes, particularly relating to the content of the EIA. It mainly addresses the necessary documents of the EIA report of the project developer as well as the check-up, evaluation and consideration of the EIA results by the authorities. Numerous individual aspects have been regulated in a clearer and more detailed way. Topics such as impact on and resilience to climate change, decrease of land consumption, prognosis of the future conditions without the scheme, monitoring of environmental effects and implementation of measures are to be included in future. These will modernize and increase the importance of the EIA.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Im April 2014 wurde als Ergebnis eines mehrjährigen Gesetzgebungsverfahrens mit intensiven und in vielen Punkten ausgesprochen kontrovers geführten Diskussionen der beteiligten Organe die neue UVP-Änderungsrichtlinie 2014/52/EU verabschiedet (s. zum Verfahren z.B. Bunge 2013, Sangenstedt 2014). Damit wird die ursprüngliche UVP-Richtlinie 85/337/EWG aus dem Jahr 1985 nach 1997 (Richtlinie 97/11/EG), 2003 (Richtlinie 2003/ 35/EG) und 2009 (Richtlinie 2009/31/EG) nun zum vierten Mal fortgeschrieben bzw. ergänzt. Die Kodifizierung der UVP-Richtlinie aus dem Jahr 2011 ist hierbei nicht mitgezählt, da die Richtlinie 2011/92/EU keine inhaltlichen Änderungen der europäischen UVP-Vorgaben mit sich brachte.

Die neue UVP-RL hält an der bisherigen Struktur und dem Konzept der Umweltverträglichkeitsprüfung fest, beinhaltet jedoch zahlreiche begriffliche und inhaltliche Erweiterungen bzw. Präzisierungen. Daraus ergibt sich ein erheblicher Fortschreibungsbedarf für das deutsche UVP-Regelwerk, so dass in der Folge auch mit erheblichen Auswirkungen auf die deutsche UVP-Praxis zu rechnen ist.

Der vorliegende Aufsatz gibt einen Überblick über die entscheidenden Neuerungen insbesondere in Bezug auf die inhaltliche Dimension der UVP. Angesprochen werden vor allem die Unterlagen des Vorhabenträgers, die zukünftig als UVP-Bericht zu erstellen sind, sowie die Prüfung, Bewertung und Berücksichtigung der UVP-Ergebnisse durch die zuständige Behörde.

2 Übersicht zu den UVP-Verfahrensschritten

2.1 Vorbemerkungen

Wie bereits dargestellt, umfassen die Änderungen der UVP-ÄndRL 2014 keine grundsätzlichen Änderungen der Struktur und des Konzepts der UVP. Neu ist die Legaldefinition der UVP in Art. 1 Abs. 2g UVP-RL, mit der die wesentlichen Kernschritte des UVP-Verfahrens benannt werden.

Auf europäischer Ebene als UVP-Verfahrensschritt neu definiert sind die Prüfung des UVP-Berichts durch die zuständige Behörde sowie die Erstellung der sog. begründeten Schlussfolgerung. Beide Verfahrensschritte sind in ein ordnungsgemäßes deutsches UVP-Verfahren allerdings ohnehin integriert, denn die behördliche Prüfung der Unterlagen des Vorhabenträgers sollte im Zuge des Anhörungsverfahrens selbstverständlich sein und die zusammenfassende Erklärung lässt sich funktional mit den aus dem UVPG bekannten Schritten der zusammenfassenden Darstellung sowie der Bewertung der Umweltauswirkungen weitgehend gleichsetzen (s. dazu weitergehend Punkt 5). Eine Übersicht der UVP-Verfahrensschritte nach der neuen UVP-RL zeigt Abb. 1.

2.2 Feststellung der UVP-Pflicht

Bei der Feststellung der UVP-Pflicht wird ebenfalls das bisherige System beibehalten. Die ursprünglichen konzeptionellen Überlegungen der EU-Kommission, die Vorprüfung zu erweitern und damit die Anzahl der vollständigen UVP-Verfahren zu verringern, finden sich in der jetzt verabschiedeten UVP-ÄndRL nicht wieder. In vier Bereichen wurden die Vorgaben für die Feststellung der UVP-Pflicht allerdings präzisiert und erweitert:

(1) Die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Schwellenwerte bzw. Kriterien für die bedingte UVP-Pflicht zu setzen, wird in Art. 4 Abs. 3 UVP-RL klarer umrissen. Das im deutschen UVPG verankerte System der unteren und oberen Schwellenwerte für die Durchführung der UVP (X-Schwellen) bzw. der Vorprüfung des Einzelfalls (A- bzw. S-Schwellen) wird ausdrücklich bestätigt.

(2) In einem neuen Anhang II.A UVP-RL wird explizit geregelt, welche Angaben der Vorhabenträger für eine UVP-Vorprüfung des Einzelfalls mindestens zu liefern hat. Da die Angaben des Vorhabenträgers den in Anhang III UVP-RL aufgeführten Screening-Kriterien, soweit relevant, Rechnung zu tragen haben, dürfte dieser neue Anhang aber für die deutsche Praxis ohne große Wirkung bleiben, denn der Vorhabenträger liefert auch bisher schon aus reinem Eigeninteresse sehr umfassende Informationen, um die Behörde in die Lage zu versetzen, eine zügige Entscheidung zur UVP-Pflicht zu treffen.

(3) Der Kriterienkatalog des Anhangs III der UVP-ÄndRL wurde punktuell erweitert. Bei den Merkmalen des Projekts sind zukünftig auch „Risiken schwerer Unfälle und/oder von Katastrophen …“ sowie „Risiken für die menschliche Gesundheit …“ zu erfassen. Bei den Merkmalen der möglichen Auswirkungen sind zukünftig die „Kumulierung der Auswirkungen mit den Auswirkungen anderer bestehender und/oder genehmigter Projekte“ sowie die „Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu verringern“ zu berücksichtigen. Obwohl beide Aspekte im aktuellen UVPG bereits enthalten sind, dürfte vor allem das Themenfeld Kumulation zukünftig in der UVP-Vorprüfung an Bedeutung gewinnen (s. Punkt 4).

(4) Ebenfalls neu ist die in Art. 4 Abs. 6 UVP-ÄndRL enthaltene Fristenregelung. Danach stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständige Behörde die Feststellung der UVP-Pflicht so bald als möglich und innerhalb eines Zeitraums von höchstens 90 Tagen ab dem Tag trifft, an dem der Vorhabenträger alle gemäß Abs. 4 erforderlichen Informationen vorgelegt hat. Ausnahmefälle sind allerdings möglich. Zwar ist eine solche Fristenregelung zu begrüßen, die deutschen Screening-Verfahren nehmen allerdings bisher in aller Regel weniger Zeit in Anspruch. Insofern ist zu hoffen, dass die UVP-ÄndRL hier nicht zu einer Entschleunigung der UVP-Vorprüfung führt.

2.3 Koordinierte und gemeinsame Verfahren

Art. 2 Abs. 3 UVP-RL betont die Rolle koordinierter bzw. gemeinsamer Verfahren. Dabei umfasst die UVP-RL einerseits eine Soll-Vorschrift für gemeinsame Verfahren von UVP und vorhabenbezogenen Prüfungen nach Vogelschutz-RL (Richtlinie 2009/147/EG) und FFH-RL (Richtlinie 92/43/EWG) und andererseits eine Kann-Vorschrift für koordinierte und/oder gemeinsame Verfahren mit vorhabenbezogenen Prüfungen der Umweltauswirkungen nach anderen EU-Richtlinien (z.B. WRRL (Richtlinie 2000/60/EG) und IED-RL (Richtlinie 2010/75/EU)). Besonders hervorgehoben wird dabei das Bestreben, für die Prüfung der Umweltauswirkungen nach verschiedenen Richtlinien erstens eine zuständige, koordinierende Behörde zu benennen und zweitens möglichst je Vorhaben eine einzige Prüfung der Umweltauswirkungen vorzunehmen. Die Kommission wird dazu Leitlinien formulieren.

Nach deutschem Recht fungiert das Zulassungsverfahren mit UVP ohnehin als Trägerverfahren und integriert jeweils die materiellen Prüfanforderungen anderer Verfahren wie etwa der FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß § 34 BNatSchG oder der speziellen Artenschutzprüfung gemäß § 44ff. BNatSchG. Im Falle einer Zulassung durch mehrere Behörden greifen die Regelungen des § 14 UVPG, nach denen ein gemeinsames UVP-Ergebnis durch eine federführende Behörde zu erstellen ist. Aus diesem Grund dürfte sich aus der neuen Regelung des Art.3 Abs. 2 UVP-RL für die deutsche UVP-Praxis keine grundsätzlich neue Vorgehensweise ableiten lassen.

2.4 Scoping

Wenige Änderungen erfahren die Vorschriften zur Festlegung des Untersuchungsrahmens (Scoping). Neu ist der Hinweis auf die Pflicht des Vorhabenträgers, als Grundlage für das Scoping Informationen vorzulegen „insbesondere zu den spezifischen Merkmalen des Projekts (einschließlich seines Standorts und der technischen Kapazität) und den möglichen Auswirkungen auf die Umwelt“ (Art. 5 Abs. 2 UVP-RL). Gestrichen wurde der Hinweis aus der bisherigen UVP-RL, dass die zuständige Behörde auch nachträglich, d.h. nach einem durchgeführten Scoping, weitere Angaben vom Vorhabenträger fordern kann. Insgesamt bleibt das Scoping nach den Vorschriften der UVP-RL ein Verfahrensschritt, der lediglich „auf Antrag“ des Vorhabenträgers durchgeführt wird.

Angesichts des nachgewiesen großen praktischen Nutzens des Scoping-Verfahrens (Führ et al. 2009) sollte die deutsche Regelung in § 5 UVPG unbedingt beibehalten werden, nach der nicht nur der Vorhabenträger, sondern auch die zuständige Behörde ein Scoping-Verfahren veranlassen kann. Zudem sollte das Scoping nach wie vor als nicht abschließende Festlegung von voraussichtlich beizubringenden Unterlagen verstanden werden. Es sollte auch weiterhin möglich sein, dass die zuständige Behörde im Laufe des Verfahrens im Lichte neuer Erkenntnisse weitere Angaben vom Vorhabenträger fordert.

2.5 Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

Da die Öffentlichkeitsbeteiligung zur UVP bereits im Zuge der Richtlinie 2003/35/EG in vielen Punkten entsprechend der Aarhus-Konvention konkretisiert wurde, sind die Regelungen des Art. 6 UVP-RL nur geringfügig angepasst worden. Für die deutsche Umsetzung sind insbesondere zwei Neuregelungen von Bedeutung: Zukünftig ist die Öffentlichkeit nicht nur per öffentlicher Bekanntmachung, sondern grundsätzlich auch elektronisch, d.h. via Internet, über das Beteiligungsverfahren zur UVP informieren (Art. 6 Abs. 2 UVP-RL). Des Weiteren haben die Mitgliedstaaten gemäß Art. 6 Abs. 5 UVP-RL sicherzustellen, dass die einschlägigen Informationen der Öffentlichkeit auf der angemessenen Verwaltungsebene auch elektronisch zugänglich sind, wenigstens über ein zentrales Portal oder über einfach zugängliche Zugangspunkte. Diese Erweiterungen sind aus der Sicht der Praxis jedenfalls zu begrüßen. Sie entsprechen der zunehmend geübten Praxis und erleichtern es dem Bürger, die Unterlagen einzusehen und eine Einwendung abzugeben.

3 Neue Inhalte für den UVP-Bericht

3.1 Übersicht

Der Vorhabenträger hat seine UVP-Unterlagen zukünftig als „UVP-Bericht“ zu erstellen. Dieser Terminus erinnert an den Umweltbericht für die SUP und bringt stärker als bisher zum Ausdruck, dass die Unterlagen des Vorhabenträgers als zusammenhängender Bericht mit einer einheitlichen Struktur zu erstellen sind (nebenbei bemerkt wäre es konsequent, nun auch den auf die SUP bezogenen Umweltbericht in „SUP-Bericht“ umzubenennen).

Neben dieser für die praktische Handhabung begrüßenswerten neuen Namensgebung wurden auch die Vorgaben zu den Inhalten des UVP-Berichts, die sich in Art. 5 Abs. 1 sowie Anhang IV UVP-RL finden, umfassend neu formuliert und in vielen Punkten erweitert und konkretisiert. Unverkennbar ist dabei auch das Bemühen des Richtliniengebers, die UVP-Vorschriften an diejenigen zur SUP soweit sinnvoll anzupassen. Übersichten zu den neuen Inhalten zeigen Abb. 2, 3 und 4.

Der Untersuchungsumfang für den UVP-Bericht wird gemäß Art. 5 Abs. 1 UAbs. 2 UVP-RL ganz allgemein beschränkt auf diejenigen Angaben, die „vernünftigerweise“ für die behördliche begründete Schlussfolgerung zur UVP im Sinne von Art. 8a UVP-RL (s. dazu Punkt 4) verlangt werden können. Zu berücksichtigen sind dabei wie bisher der „gegenwärtige Kenntnisstand“ sowie „aktuelle Prüfmethoden“. Um Doppelprüfungen zu vermeiden, sind vorhandene Ergebnisse anderer Prüfungen, die aufgrund europäischer oder nationaler Vorgaben durchgeführt wurden, für den UVP-Bericht zu nutzen.

Nachfolgend werden ausgewählte Aspekte der neuen Anforderungen an den UVP-Bericht näher betrachtet. Die neue Pflicht, Überwachungsmaßnahmen vorzusehen, wird in Punkt 5 behandelt.

3.2 Erweiterter Schutzgüterkatalog

Als Basis für alle weitergehenden speziellen Regelungen zu den Inhalten der UVP wurde der Schutzgüterkatalog des Art. 3 UVP-RL ergänzt (s. Abb. 2). Die wesentliche Erweiterung besteht darin, dass nun „Fläche“ als eigenständiger Faktor für die UVP genannt wird. Des Weiteren sind geschützte Arten und Lebensräume des europäischen Netzwerks Natura 2000 unter dem Aspekt biologische Vielfalt explizit aufgeführt. Art. 2 Abs. 1 der UVP-RL verwendet darüber hinaus nun wie die SUP-RL (Richtlinie 2001/42/EG) die Begriffe „Bevölkerung“, „Gesundheit des Menschen“ und „biologische Vielfalt“. Die Faktoren „Fauna“ und „Flora“ sind zwar aus der Auflistung weggefallen, werden jedoch in Anhang IV Nr. 4 der UVP-RL als beispielhafte Elemente der biologischen Vielfalt noch explizit genannt und damit durch die UVP weiterhin vollumfänglich erfasst.

Der 9. Erwägungsgrund weist darauf hin, dass es dem Richtliniengeber mit der Einbeziehung des Faktors Fläche insbesondere um eine Begrenzung der fortschreitenden Ausweitung von Siedlungsflächen (die Flächeninanspruchnahme) geht. In der deutschen UVP-Praxis wird die Flächeninanspruchnahme bisher allenfalls im Rahmen des Schutzguts Boden oder des Schutzguts Landschaft mit behandelt. Zukünftig kann es nun geboten sein, die Flächeninanspruchnahme eigenständiger als bisher im UVP-Bericht zu bewerten (Paluch & Werk 2014). Während der Boden ein dreidimensionales Medium darstellt und als komplexer Naturkörper, in der sich mineralischer Boden, Wasser, Luft sowie pflanzliche und tierische Biomasse durchdringen, naturwissenschaftlich beschrieben werden kann, beschränkt sich der Faktor „Fläche“ auf die zweidimensionale Bodenoberfläche. Der Boden kann anhand seiner verschiedenen Bodenfunktionen hinsichtlich Bedeutung und Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen differenziert beschrieben werden (Feldwisch 2014, Feldwisch & Balla 2007). Auswirkungen auf die Fläche lassen sich deutlich einfacher fassen und hierin liegt einerseits ein Manko, andererseits aber auch der besondere Reiz dieses Faktors.

Zukünftig sollte – so ist die neue UVP-RL zu verstehen – das Maß der Flächeninanspruchnahme einzelner Projekte in der UVP ein stärkeres Gewicht bekommen. Das Augenmerk ist dabei insbesondere auf die projektspezifische Minimierung der Flächeninanspruchnahme und der Bodenversiegelung zu legen. Ob dabei eine Differenzierung nach der Wertigkeit oder Funktionalität einzelner Flächen und eine Abgrenzung zum Schutzgut Boden sinnvoll und praktikabel ist, dürfte zukünftig ein relevantes Thema der Methodenentwicklung für die Praxis sein. Auch ist noch unklar, ob sich aus dem in Deutschland seit vielen Jahren geltenden 30-ha-Ziel für die tägliche Inanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche aus der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung Bewertungsmaßstäbe für Vorhaben ableiten lassen. Dieses Ziel lässt sich nach bereits vielfach diskutierten Kriterien auf Länder oder Regionen und sogar einzelne Kommunen herunterbrechen und bietet daher einen geeigneten Maßstab für die SUP. Eine Anwendung auf einzelne Projekte bleibt aber grundsätzlich problematisch.

Kriterien: Mittlerweile gibt es in der Fachwelt anerkannte Verteilungsschlüssel, die sich insbesondere an der Bevölkerungsanzahl (Bestand und Prognose) und an der Größenordnung von Kommunen orientieren (s. dazu vor allem Bizer et al. 2012, Kommission Bodenschutz des Umweltbundesamtes 2009).

Länder: Ein entsprechendes Flächenverbrauchs-Reduktionsziel ist mittlerweile in verschiedenen Landesentwicklungsplänen oder Landesentwicklungsprogrammen verankert, z.B. in NRW, Sachsen, Thüringen.

Kommunen: Als Ergebnis des vom Umweltbundesamt geförderten Modellversuchs „Planspiel Flächenhandel“ wird im Internet ein Flächen-Zertifikate-Rechner bereitgestellt, der eine Berechnung der im Rahmen des Nachhaltigkeitsziels der Bundesregierung maximalen Flächeninanspruchnahme in Bezug auf einzelne Kommunen durchführt (s. http://www.flaechenhandel.de ).

Arten und Lebensräume, die gemäß der FFH-RL und der Vogelschutz-RL geschützt sind, sollen in der UVP zukünftig ebenfalls besonders berücksichtigt werden. Inhaltlich umfasst sind damit sowohl die Anhang-II-Arten, FFH-Lebensraumtypen und europäischen Vogelarten, die gemäß gebietsspezifischer Schutz- und Erhaltungsziele innerhalb der Schutzgebietskulisse des Natura-2000-Netzes einen besonderen Schutz genießen, als auch die Anhang-IV-FFH-Arten und europäischen Vogelarten, deren Individuen unabhängig von einer konkreten Gebietskulisse flächendeckend geschützt sind. Für die erste Gruppe der Arten und Lebensräume, die dem Natura-2000-Gebietsschutz unterliegen, sieht Art. 6 FFH-RL bzw. § 34 BNatSchG eine spezifische FFH-Verträglichkeitsprüfung vor, bei der die Verträglichkeit des Vorhabens mit den gebietsbezogenen Schutz- und Erhaltungszielen geprüft wird. Für die zweite Gruppe der Arten mit ihren Lebensräumen hat sich in der Praxis eine sog. spezielle artenschutzrechtliche Prüfung etabliert, bei der vorhabenbezogen das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände geprüft wird. Auch auf der Basis der geltenden Schutzgüterregelung des § 2 UVPG sind diese spezifischen Prüfungen Bestandteil der Unterlagen gemäß § 6 UVPG. Die Ergänzung in Art. 3 UVP-RL hat insofern vor allem klarstellenden Charakter und ist auch im Kontext mit den neuen Regelungen in Art. 2 Abs. 3 UVP-RL im Hinblick auf koordinierte und gemeinsame Prüfungen zu sehen (s. Punkt 2.2).

Für die Umsetzung in deutsches Recht wird empfohlen, wie bisher für die UVP und die SUP im UVPG eine einheitliche Schutzgüterregelung in § 2 Abs. 1 S. 2 UVPG beizubehalten. Insbesondere der Faktor „Fläche“ sollte auch für die SUP eingeführt werden. Ebenso sind die Arten und Lebensräume in Natura-2000-Gebieten auch für die SUP-Ebene von relevanter Bedeutung, da auch Pläne einer FFH-Verträglichkeitsprüfung unterliegen.

3.3 Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen

Gemäß Art. 3 Abs. 2 UVP-RL werden nun explizit auch solche Auswirkungen als Gegenstand der UVP benannt, die aufgrund der Anfälligkeit eines geplanten Vorhabens für schwere Unfälle und/oder Katastrophen auftreten (s. Abb. 2 und 3). Im 15. Erwägungsgrund der UVP-RL werden dazu beispielhaft Überschwemmungen oder der klimawandelbedingte Anstieg des Meeresspiegels oder Erdbeben als mögliche relevante Naturkatastrophen genannt. Für die UVP relevant sein können aber auch Unfälle oder Störfälle technischer Art, etwa solche, die in der Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (Seveso III) (Richtlinie 2012/18/EU) oder der Richtlinie über die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen (Richtlinie 2009/71/Eurotom) geregelt sind. Eine entsprechende Untersuchungspflicht für den Vorhabenträger ergibt sich über die Benennung dieser Aspekte in Anhang IV Nr. 8 UVP-RL.

Diese Neuregelung wirft u.a. die Frage auf, inwieweit ein sog. Climate Proofing, d.h. eine Prüfung der (technischen) Klimawandelresistenz von geplanten Vorhaben, oder eine anderweitige (technische) Risikobewertung für ein geplantes Vorhaben zukünftig zum Bestandteil einer UVP werden müssen. Dem Wortlaut nach kann man der UVP-RL jedenfalls entnehmen, dass die UVP die Frage einschließt, inwiefern bestimmte Unfälle oder Katastrophen, die ein Vorhaben schädigen können, in der Folge Auswirkungen auf die Umwelt haben können. Mögliche Störfallszenarien, auch solche, die durch klimawandelbedingte Extremwetterereignisse auftreten können, müssen somit, soweit relevant, als Wirkfaktor in die UVP eingestellt werden. Dies bedeutet, dass eine ggf. notwendige technische Risikobewertung als Eingangsinformation für die UVP vorliegen muss. Derartige Risikobewertungen werden u.a. aufgrund der oben genannten Richtlinien zur Beherrschung schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen oder zur nuklearen Sicherheit kerntechnischer Anlagen, aber auch auf der Basis anderer Vorschriften, z.B. zur Standsicherheit von Gebäuden oder zur Vermeidung von Hochwasserschäden, ohnehin im Rahmen von Zulassungsverfahren benötigt.

3.4 Alternativenprüfung

Die Vorgaben zur Untersuchung von Projektalternativen werden in der UVP-RL konkretisiert, inhaltlich jedoch nicht wesentlich erweitert. Der UVP-Bericht hat zukünftig „eine Beschreibung der durch den Projektträger untersuchten vernünftigen Alternativen (z.B. in Bezug auf Projektdesign, Technologie, Standort, Größe und Umfang), die für das vorgeschlagene Projekt und seine spezifischen Merkmale relevant sind, und [eine] Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die ausgewählte Variante einschließlich eines Vergleichs der Umweltauswirkungen“ zu umfassen (Anhang IV Nr. 2 UVP-RL). Eine gegenüber den bisherigen Regelungen der UVP-RL erweiterte Pflicht, im Rahmen der UVP grundsätzlich vernünftige Alternativen zu ermitteln und zu prüfen, ist aus der neuen Regelung nicht abzuleiten.

Allerdings wird jetzt klargestellt, dass Alternativen auf verschiedenen Ebenen der Projektplanung UVP-relevant sein können. Die Palette reicht vom grundsätzlichen Projektdesign und einem alternativen Standort bis zu technischen Alternativen. Auch die Größe und der Umfang eines Vorhabens können im Rahmen einer Alternativenprüfung relevant sein. Der UVP-Bericht umfasst zudem eine Pflicht zur Dokumentation der konkreten Gründe für die Auswahl der zur Zulassung ausgewählten Alternative. Dies beinhaltet gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. d) UVP-RL grundsätzlich auch einen Vergleich der Umweltauswirkungen aller unter technischen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten geprüften Alternativen.

Die UVP-Praxis dürfte sich in Bezug auf die Alternativenprüfung nicht maßgeblich ändern. Die konkrete Reichweite der rechtlich geforderten Alternativenprüfung wird auch zukünftig von den – zumindest teilweise durch gesetzliche Vorgaben reglementierten – Zielsetzungen des Vorhabenträgers sowie den materiell-rechtlichen Zulässigkeitsanforderungen bestimmt werden. Entsprechende Anforderungen folgen etwa aus dem planerischen Abwägungsgebot, der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, der FFH-Verträglichkeitsprüfung, dem besonderen Artenschutzrecht oder dem Abfall- und Wasserrecht.

3.5 Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung des Vorhabens

Die in Nr. 3 des Anhang IV UVP-RL geforderte Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung des Vorhabens schafft auch in diesem Punkt eine Harmonisierung mit der SUP-RL. Eine solche in die Zukunft gerichtete Bezugsfall-Betrachtung wird von der UVP-RL aber nur in solchen Fällen verlangt, in denen natürliche Entwicklungen gegenüber dem Ist-Zustand „mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnissen bewertet werden können“. Eine vergleichbare Regelung enthält bereits Punkt 0.5.1.2 der UVPVwV 1995. Danach war auch bisher schon in der UVP der „vorhersehbare Zustand zu beschreiben, wie er sich bis zur Vorhabenverwirklichung darstellen wird“, wenn „wirtschaftliche, verkehrliche, technische und sonstige Entwicklungen zu erwarten sind, die zu einer erheblichen Veränderung des Ist-Zustands führen können“.

Bei Verkehrs- und darauf aufbauenden Immissionsprognosen für Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen ist schon derzeit eine Prognosenullfallbetrachtung üblicher Standard. Eine solche der Planfall-Prognose zeitlich entsprechende Bezugsfall-Prognose ist notwendig, um den verkehrlichen Netto-Effekt des geplanten Vorhabens ermitteln zu können. Die Notwendigkeit einer Bezugsfall-Prognose ergibt sich daraus, dass sich Verkehrsströme und Verkehrsmengen sowie die Zusammensetzung und das Emissionsverhalten der Fahrzeug- oder Flugzeugflotte unabhängig von einem einzelnen Vorhaben sehr dynamisch entwickeln. Dem gegenüber ist es für andere Umweltbereiche, z.B. den Naturschutzbereich, üblich, als Bezugsfall die aktuelle Ist-Situation, die durch Kartierungen und Erhebungen konkret erfassbar ist, zugrunde zu legen. Aufgrund des Klimawandels ist allerdings zukünftig auch für Ökosysteme und deren Artenausstattung mit einer größeren Entwicklungsdynamik zu rechnen, so dass die Abschätzung von langfristigen Eingriffswirkungen zunehmend fehleranfällig wird, wenn sie ausschließlich auf die aktuelle Ist-Situation Bezug nimmt (Kerth et al. 2015, Thiele et al. 2014).

Eine konkrete Bezugsfall-Prognose ist auch für den Bereich der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bisher untypisch. Die TA Luft, nach der sich anlagenbezogene immissionsschutzrechtliche Genehmigungen richten, orientiert sich beispielsweise konsequent an der aktuellen Vorbelastung an einem Anlagenstandort. Im Anlagenbereich dürfte sich daher für den deutschen Gesetzgeber die Frage stellen, ob die TA Luft UVP-konform weiterentwickelt werden muss.

3.6 Kumulation mit anderen Projekten

Anhang IV Nr. 5e UVP-RL fordert analog zum Screening auch für den UVP-Bericht die Berücksichtigung der Kumulierung der Umweltauswirkungen mit anderen bestehenden und/oder genehmigten Projekten unter Berücksichtigung von spezifischen Umweltproblemen. Damit ist nach Auffassung der Autoren nicht nur eine Zusammenschau von Vorbelastungen und Zusatzbelastungen gemeint, sondern auch das Zusammenwirken von Zusatzbelastungen mehrerer Vorhaben, die für sich genommen ggf. irrelevant sein können, zusammengenommen aber möglicherweise erhebliche zusätzliche Umweltauswirkungen auslösen. Hier lassen sich Parallelen zur Diskussion um die Beurteilung von bagatellhaften Belastungen im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ziehen (Balla et al. 2014, BVerwG vom 05.09.2012, Füsser & Lau 2014, Kohls et al. 2014, Wulfert et al. 2014). Die konkrete Handhabung einer solchen Prüfung setzt allerdings spezifische Bagatellfallregelungen für einzelne Umweltauswirkungen – Lärmauswirkungen, Flächeninanspruchnahmen o.Ä. – voraus, die auch das Zusammenwirken von Vorhaben einschließen. Dabei regelmäßig zu klären wäre u.a. die Frage, welche Vorhaben in zeitlicher Hinsicht in Bezug auf die Zusatzbelastung kumulativ zu betrachten sind. Eine enge Eingrenzung auf gleichzeitig verwirklichte Vorhaben in einem engen räumlichen Zusammenhang, wie derzeit in § 3b Abs. 2 UVPG definiert, wäre sicher nicht sachgerecht (Schink 2014).

3.7 Klimaschutz und Klimaanpassung

Aus Erwägungsgrund 13 der UVP-RL ergibt sich, dass ein Schwerpunktanliegen der Richtlinie darin liegt, Klimawandelaspekte zukünftig angemessen in die UVP zu integrieren. Entsprechende Inhalte für den UVP-Bericht sind daher in Anhang IV der UVP-RL mehrfach erwähnt. Bei der Beschreibung der möglicherweise beeinträchtigten Schutzgüter (Anhang IV Nr. 4 der UVP-RL) werden als beispielhafte Komponenten für die Beschreibung des Klimas nun „Treibhausgasemissionen“ und „anpassungsrelevante Auswirkungen“ genannt. Bei der Beschreibung der Auswirkungen auf das Klima (Anhang IV, Nr. 5 f) der UVP-RL sollen „z.B. Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen“ (in Klammern) sowie die „Anfälligkeit des Vorhabens in Bezug auf den Klimawandel“ (ohne Klammern) als Wirkfaktoren berücksichtigt werden. Die Richtlinie spricht somit sowohl den Klimaschutz als auch die Klimaanpassung als relevante Aspekte für den UVP-Bericht an. Welche Aspekte dabei im Einzelnen zu berücksichtigen sind, bleibt eine fachliche Frage.

In Bezug auf den Klimaschutz sollten zukünftig im UVP-Bericht, soweit relevant, vorhabenbedingte direkte und indirekte Emissionen von Treibhausgasen sowie die Betroffenheit von Treibhausgassenken (z.B. alte Waldstandorte oder klimarelevante Böden) behandelt werden. Dies verdeutlicht auch ein aktueller Beschluss des BVerwG vom 22.06.2015 (4 B 59.14) zur dritten Start- und Landebahn am Flughafen München. Das BVerwG stellt in Rn. 42 klar, dass die Betrachtung von Treibhausgasemissionen sowie Aspekte des Globalklimas nach der bisherigen UVP-RL eben gerade noch nicht Gegenstand der UVP sind und erst mit der aktuellen UVP-ÄndRL neu hinzutreten.

Bezüglich der Relevanz stellen sich dazu allerdings verschiedene Fragen. Zu klären ist, bei welchen Vorhaben konkret eine quantifizierte Prognose der Treibhausgasemissionen möglich und notwendig ist. Dies berührt auch das Verhältnis zum Handel mit Treibhausgaszertifikaten. Gemäß § 5 Abs. 2 BImSchG dürfen im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für die vom Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) erfassten Tätigkeiten (Anlagenbetrieb) keine über die Anforderungen dieses Gesetzes hinausgehenden Pflichten in Bezug auf THG-Emissionsminderung gestellt werden. Damit wird dieser Bereich zumindest in Bezug auf die unmittelbar anlagenbezogenen Emissionen einer Berücksichtigung in der UVP entzogen.

Eine weitere Frage ist, inwieweit auch die indirekten Effekte, z.B. die Senkung von Treibhausgasemissionen durch die Realisierung von Erneuerbaren Energien oder die Beeinflussung der Treibhausgasbilanz durch den au oder die Zerstörung von klimarelevanten Kohlenstoffspeichern (insbesondere organischen Böden), quantitativ zu fassen sind. Ein weiteres offenes Thema ist die Bewertung der vorhabenbezogenen THG-Emissionsbeiträge, die sehr stark abhängig ist von der räumlichen und sektoralen Systemabgrenzung. Trotz all dieser offenen methodischen Fragen ist das klare Bekenntnis der UVP-RL zur Berücksichtigung von Treibhausgasemissionen in der UVP allerdings zu begrüßen. Erst eine nachvollziehbare Abschätzung bzw. Berechnung von THG-Emissionsmengen bietet die notwendige Grundlage, über konkrete Minderungsmaßnahmen auch auf der Vorhabenebene nachzudenken. Dabei wäre es sicher hilfreich, den Umgang mit diesem Thema im Rahmen der UVPVwV oder weiterer methodischer Handreichungen entsprechend zu präzisieren.

In Bezug auf die Klimaanpassung – dies betrifft alle Aktivitäten und Vorkehrungen, die auf die Abschwächung negativer Auswirkungen durch den Klimawandel abzielen – muss es in der UVP vor allem darum gehen, dass die unter Aspekten des Klimawandels ggf. veränderte Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter gegenüber Beeinträchtigungen angemessen berücksichtigt werden. So werden bspw. Feuchtgebiete zukünftig besonders empfindlich auf zunehmende Sommertrockenheit reagieren. Innerstädtische Grünflächen oder Kaltluftströmungen im Umfeld von Städten werden noch bedeutsamer für die Regulierung des Stadtklimas. Überschwemmungsgebiete werden bei zunehmenden Starkregenereignissen oder zunehmenden Winterniederschlägen zukünftig noch wichtiger, um die notwendigen Pufferfunktionen im Landschaftswasserhaushalt zu übernehmen. Das Freihalten von Hochwasserrisikogebieten gewinnt ebenfalls an Bedeutung. In diesem Kontext ist auch hervorzuheben, dass in der UVP nun auch die zukünftige Entwicklung der Umwelt beschrieben werden muss (s.o. unter Punkt 3.5). Die entscheidende methodische Herausforderung wird zukünftig allerdings darin bestehen, innerhalb der UVP eine hinreichend sichere Prognose über die klimawandelbedingten Veränderungen abzugeben bzw. zu entscheiden, wie mit verbleibenden Unsicherheiten umzugehen ist. Hier besteht zukünftig ein erhöhter Bedarf an wissenschaftlich belastbaren Prognosedaten. Derzeit läuft ein F+E-Vorhaben im Auftrag des Umweltbundesamtes, um erste methodische Vorschläge zur Berücksichtigung von Klimawandelaspekten in der Umweltprüfung zu erarbeiten (FKZ 3713 48 105: „Analyse, Bewertung und Politikempfehlungen zur Anpassung nationaler rechtlicher, planerischer und informatorischer Politikinstrumente an den Klimawandel – AP 4: Entwicklung einer Methode zur Berücksichtigung des Klimawandels in UVP und SUP“).

3.8 Ausrichtung auf Umweltschutzziele

Gemäß Nr. 5 des Anhangs IV der UVP-RL hat die Beschreibung der möglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens zukünftig „den auf Unionsebene oder auf Ebene der Mitgliedstaaten festgelegten Umweltschutzzielen, die für das Projekt von Bedeutung sind, Rechnung [zu] tragen“. Auch dies ist aus der SUP-RL bekannt. Aus Konsistenzgründen sollten diese Umweltschutzziele idealerweise den für die Bewertung notwendigen Maßstäben entsprechen bzw. diese konkretisieren (Hoppe et al. 2012, Landmann et al. 2013, Peters & Balla 2006). Nur solche Umweltschutzziele, die auch in die UVP-Bewertung eingehen (können), haben letztlich Relevanz für das UVP-Ergebnis. Aus der UVP-RL ergibt sich somit indirekt, dass bereits im UVP-Bericht ein Bewertungsvorschlag enthalten sein sollte, um die Entscheidung der zuständigen Behörde vorzubereiten (Balla 2003).

Die UVP-Bewertung ist in Deutschland in § 12 UVPG bereits konkret geregelt. An dieser Vorschrift kann auch im Lichte der neuen UVP-RL im Grundsatz festgehalten werden. Danach bewertet die zuständige Behörde die Umweltauswirkungen eines Vorhabens „im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge im Sinne der § § 1, 2 Absatz 1 Satz 2 und 4 UVPG“ und „nach Maßgabe der geltenden Gesetze“. Daraus ergibt sich, dass die UVP-Bewertung den Charakter einer rechtsgebundenen Bewertung im Sinne einer juristisch-deduktiven Vorgehensweise hat. Die UVP-relevanten Bewertungsmaßstäbe und damit konsequenterweise auch die Umweltschutzziele gemäß Nr. 5 des Anhangs IV der UVP-RL sind somit aus den gesetzlichen Umweltanforderungen herzuleiten. Sie sind entweder im Wortlaut der Fachgesetze ausdrücklich formuliert oder im Wege der vorsorgeorientierten Auslegung und Konkretisierung aus allgemein formulierten Zielsetzungen der Fachgesetze (z.B. „Wohl der Allgemeinheit“) zu gewinnen. Dabei spielen auch fachliche Wertungen eine bedeutsame Rolle, die auf konkretisierende fachliche Bewertungsmaßstäbe aus nicht-hoheitlichen Quellen (z.B. DIN-Normen, VDI-Richtlinien, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Fachkonventionen usw.) zurückgreifen. Entsprechend können bzw. müssen die in Nr. 5 des Anhangs IV UVP-RL geforderten Umweltschutzziele auch über die gesetzliche Ebene hinausgehen.

3.9 Qualitätssicherung für den UVP-Bericht

Zukünftig soll gemäß Art. 5 Abs. 3 UVP-RL die Vollständigkeit und die Qualität des vom Vorhabenträger zu erstellenden UVP-Berichts durch kompetente Fachleute sichergestellt werden. Die UVP-Behörde muss ihrerseits gewährleisten, dass sie für die Prüfung des UVP-Berichts über Personal mit ausreichenden Fachkenntnissen verfügt. Diese neuen Vorgaben sind der Sache nach ohne Zweifel zu begrüßen. Allerdings bleibt die UVP-RL äußerst unbestimmt und lässt offen, wie im jeweiligen Mitgliedstaat eine entsprechende Fachkompetenz in UVP-bezogenen Fragestellungen sichergestellt werden kann. In Deutschland gibt es hierzu bisher weder eine gesetzliche Regelung noch ein etabliertes Zertifizierungssystem (Hartlik 2014). Der Bereich UVP erfasst sehr vielfältige technische und naturwissenschaftliche Fachdisziplinen, so dass ein einheitlicher Sachkundenachweis schwierig zu realisieren ist. Bisher wird eine entsprechende Sachkunde, z.B. im Rahmen von Vergabeverfahren, durch einschlägige Hochschulabschlüsse, Berufserfahrung und vor allem durch geeignete Referenzprojekten mit UVP-Bezug nachgewiesen.

4 UVP-Ergebnis und Zulassungsentscheidung

4.1 Grundlagen

Entscheidend für die Effektivität der UVP ist letztlich die Berücksichtigung ihres Ergebnisses im Rahmen der Zulassungsentscheidung. Bisher gab es hierzu auf europäischer Ebene nur sehr wenige Vorgaben. Die Ergebnisse der Anhörungen sowie die gemäß den Art. 5, 6 und 7 eingeholten Angaben waren beim Genehmigungsverfahren schlicht „zu berücksichtigen“. Art. 8 sowie der neue Art. 8a UVP-RL enthalten nun weitergehende und wesentlich detailliertere Vorgaben im Hinblick auf Form und Inhalt der UVP-pflichtigen Zulassungsentscheidung. Zwar bleibt es bei einer reinen Berücksichtigungspflicht der UVP. Zukünftig hat diese Berücksichtigung allerdings „gebührend“ zu erfolgen. Damit wird stärker als bisher betont, dass sich die Zulassungsbehörde mit den Ergebnissen der UVP inhaltlich angemessen auseinandersetzen muss. Berücksichtigen setzt voraus, dass die UVP Einfluss auf die Zulassungsentscheidung nehmen kann. Im deutschen UVP-System zeigen sich bei gebundenen Entscheidungen wie etwa der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung leider nach wie vor Defizite, da bei dieser Form der Zulassungsentscheidung eine umfassende Berücksichtigungsmöglichkeit des schutzgutübergreifenden UVP-Ergebnisses immer noch nicht umfassend möglich ist (Erbguth 2014).

Für die UVP-RL gänzlich neue Vorgaben betreffen die Begründung und Dokumentation des Ergebnisses der UVP, die Sicherstellung der Umsetzung von Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen sowie die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen. Art. 8a Abs. 5 und 6 UVP-RL verlangen darüber hinaus von den Mitgliedstaaten, sicher zu stellen, dass die Zulassungsentscheidung innerhalb eines angemessenen Zeitraums getroffen wird, damit die UVP zum Zeitpunkt der Entscheidung noch hinreichend aktuell ist. Den Mitgliedstaaten wird es von der UVP-RL allerdings freigestellt, konkrete Fristen für die Gültigkeit einer begründeten Schlussfolgerung festzulegen (Schink 2014).

4.2 Begründete Schlussfolgerung

Die begründete Schlussfolgerung dient dazu, das Ergebnis der UVP aus der Sicht der zuständigen Behörde zu dokumentieren. Sie soll sich gemäß Art. 1 Abs. 2 Buchst. g) Ziffer iv) UVP-RL auf die erheblichen Umweltauswirkungen des Projekts beziehen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der behördlichen Prüfung der Angaben des Vorhabenträgers sowie ggf. eigener ergänzender Prüfungen der Behörde erstellt werden. Das deutsche UVP-Recht kennt vergleichbare Pflichten der zuständigen Behörde bereits aus § 11 UVPG (Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen) und § 12 UVPG (Bewertung der Umweltauswirkungen). Im Lichte der neuen UVP-RL ist aus der Sicht der Autoren zu empfehlen, im künftigen UVPG die Pflichten der zusammenfassenden Darstellung und der behördlichen Bewertung der Umweltauswirkungen als Elemente der begründeten Schlussfolgerung in einem Paragraphen zusammen zu führen. Dabei könnte auch klargestellt werden, dass die Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung oder zum Ausgleich von Umweltauswirkungen nicht nur bei der zusammenfassenden Darstellung, sondern auch bei der Bewertung eine wesentliche Rolle spielen. Die Zusammenführung hätte auch den Vorteil, dass sich daraus für die Praxis eine engere gliederungstechnische Verzahnung von Sachverhaltsdarstellung und fachlich-rechtlicher Bewertung ableiten ließe. Die bisherige Trennung der zusammenfassenden Darstellung und der UVP-Bewertung in zwei Dokumenten oder zwei gänzlich getrennten Abschnitten eines Dokumentes erweist sich häufig als umständlich und anfällig für unnötige Wiederholungen.

4.3 Sicherstellung der Maßnahmenumsetzung

Eine für die UVP neue Herausforderung ist die nun in Art. 8a Abs. 4 UVP-RL festgelegte Pflicht, sicherzustellen, dass Aspekte bzw. Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung oder zum Ausgleich auch tatsächlich umgesetzt werden. Diese Pflicht hat auch eine materiell-rechtliche Dimension (Beckmann 2014, Kenyeressy 2013, Sangenstedt 2014) und erfasst den konkreten Vollzug der mit der Zulassungsentscheidung festgelegten Maßnahmen. Die Kontrolle der Maßnahmen kann in Form von reinen Umsetzungskontrollen oder – anspruchsvoller – anhand von Funktionskontrollen durchgeführt werden. Während die Umsetzungskontrollen zunächst die fachgerechte Ausführung eines Bauvorhabens überprüfen, bspw. im Hinblick auf landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen oder Lärmschutzmaßnahmen, beziehen sich Funktionskontrollen auf die tatsächliche Funktionserfüllung einzelner Maßnahmen. Dies kann insbesondere für solche Maßnahmen relevant sein, deren Wirkungen nur mit einer gewissen Unsicherheit vorausgesagt werden können, wie dies etwa bei landschaftspflegerischen Maßnahmen häufig der Fall ist, da hier auf ökologische Entwicklungsprozesse abgestellt wird. Diese Prozesse benötigen häufig längere Zeiträume, so dass hier auch längerfristige Monitoringmaßnahmen fachlich geboten sein können.

Eine Umsetzungskontrolle der im Zulassungsbescheid festgelegten Auflagen ist unabhängig von der UVP grundsätzlich geboten und in vielen Fällen auch rechtlich bereits vorgeschrieben. Häufig mangelt es aber an einem konsequenten Vollzug. Hier ist daher nicht nur der Gesetzgeber gefordert. Vielmehr muss durch die zuständigen behördlichen Stellen ausreichend Personal zur Verfügung gestellt werden, um die getroffenen Entscheidungen und Nebenbestimmungen auch konsequent zu überprüfen und ggf. Nachbesserungen einzufordern.

4.4 Überwachungsmaßnahmen

In Art. 8a Abs. 4 UVP-RL wird erstmalig auch für die UVP verlangt, Verfahren festzulegen, um die erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu überwachen. Die Art der zu überwachenden Parameter und die Dauer der Überwachung müssen der Art, dem Standort und dem Umfang des Projekts sowie dem Ausmaß seiner Auswirkungen auf die Umwelt angemessen sein. Bereits bestehende Überwachungsmaßnahmen können genutzt werden, um Doppelgleisigkeiten bei der Überwachung zu vermeiden.

Die damit erreichte Annäherung an entsprechende Vorschriften für die SUP ist aus fachlicher Sicht sehr zu begrüßen. Die UVP ist aufgrund ihrer größeren zeitlichen Nähe zur Realisierung von Vorhaben und aufgrund der höheren Prüftiefe in vielen Fällen sicher das bessere Instrument als die SUP, um Überwachungsmaßnahmen, die sich auf konkrete Umweltauswirkungen beziehen, aufzunehmen.

Auch für das UVP-Monitoring ist – analog zum SUP-Monitoring – ein Rückgriff auf bestehende Monitoringinstrumente möglich und sinnvoll, denn dem deutschen Umwelt- und Zulassungsrecht sind Maßnahmen einer schutzgutbezogenen oder vorhabenbezogenen Überwachung selbstverständlich nicht völlig fremd. Sektorale umweltbezogene Überwachungspflichten bestehen bereits in vielfältiger Ausprägung, etwa aufgrund der Anlagenüberwachungspflichten gemäß BImSchG, aufgrund der Überwachung des ökologischen Zustandes von Gewässern gemäß Wasserrahmenrichtlinie und WHG oder aufgrund des Monitorings der Erhaltungszustände von Natura-2000-Schutzgebieten gemäß FFH-Richtlinie und BNatSchG. Aus der vorhabenbezogenen FFH-Verträglichkeitsprüfung kennt man darüber hinaus das Instrument des sog. Risikomanagements, mit dem Beeinträchtigungsrisiken, die aufgrund von Prognoseunsicherheiten bei der Abschätzung von Beeinträchtigungen auf Arten und Lebensräume verbleiben, im Nachgang zur Zulassungsentscheidung und Projektrealisierung noch bewältigt werden sollen.

Trotz des im Detail abweichenden Wortlautes der Richtlinientexte sollte davon ausgegangen werden können, dass Gegenstand und Zielsetzung der Überwachungsmaßnahmen für SUP und UVP vergleichbar sind. Die Überwachung bildet grundsätzlich die Grundlage, um im Falle unvorhergesehener Umweltauswirkungen nachträglich Schadensbegrenzung bzw. Schadensbeseitigung betreiben zu können. Gleichzeitig stellen Überwachungsmaßnahmen ein Element der Qualitätssicherung von Prognosemethoden dar. Wie bei der SUP sollte auch bei der UVP ein besonderer Fokus auf solchen Auswirkungen liegen, die nur mit erhöhter Unsicherheit vorhergesagt werden können (Balla 2005, Bunge & Nesemann 2005, EU-Kommission 2003, Roder 2004).

Letztlich bleiben Umfang und Grenzen der Überwachungspflichten für die UVP unscharf. Für welche konkreten Fälle sich in der Praxis neue Überwachungspflichten ergeben und in welchen Fällen bestehende Überwachungspflichten genutzt werden können, sollte durch entsprechende behördliche Leitlinien näher definiert werden.

5 Resümee

Wenn auch die Meinungen zur neuen UVP-RL sehr unterschiedlich ausfallen: Festzuhalten ist, dass mit den neuen Regelungen eine Modernisierung und ein Bedeutungszuwachs der UVP erreicht werden wird. Zahlreiche Einzelaspekte werden detaillierter und klarer als bisher geregelt. Neue Pflichten kommen hinzu. Beispielhaft lassen sich die Themen Klimawandel, Minderung der Flächeninanspruchnahme, Prognose der Entwicklung des Umweltzustands ohne Vorhaben sowie Überwachung der Maßnahmenumsetzung nennen. In Verbindung mit der zuletzt eher progressiven Rechtsprechung des EuGH zu den Anfechtungsmöglichkeiten UVP-pflichtiger Zulassungsentscheidungen (EuGH vom 07.11. 2013, EuGH 15.10.2015, s. dazu z.B. Klinger 2014, Tessmer 2015) und des BVerwG zur Feststellung der UVP-Pflicht (BVerwG vom 17.12.203, BVerwG vom 25.06.2014) sind Vorhabenträger jedenfalls zukünftig gut beraten, im Zweifel eine sorgfältige UVP durchführen zu lassen.

Die Umsetzung der UVP-RL in deutsches Recht wird angesichts der Vielfalt der Änderungsvorschriften sicher nicht einfach. Eine schlichte 1:1-Umsetzung ist kaum machbar, denn das deutsche UVPG umfasst in vielen Punkten spezifisch deutsche Regelungen, in die die neuen europäischen Vorschriften eingepasst werden müssen. Derzeit läuft im Auftrag des Umweltbundesamts ein F+E-Vorhaben zur Fortentwicklung des UVP-Instrumentariums (FKZ 3715 11 101 0). Das Vorhaben wird durch SOFIA, Bosch & Partner sowie Thomas Bunge durchgeführt.

Wünschenswert wäre eine möglichst mit den SUP-Regelungen harmonisierte Umsetzung. Eine einheitliche Schutzgüterregelung für UVP und SUP sollte beibehalten werden. Gleichzeitig könnten einige UVP-Vorschriften vereinfacht und modernisiert werden (Hartlik 2014, Ormond 2014; s. dazu auch die „Paderborner Erklärung“ der UVP-Gesellschaft). Dies betrifft etwa die Kumulationsregelungen in § 3b ff. UVPG.

Neben den gesetzlichen Regelungen wird auch das teilweise schon sehr in die Jahre gekommene untergesetzliche Regelwerk zur UVP an die neuen Anforderungen anzupassen sein. Neben der UVP-Verwaltungsvorschrift, die bereits aus dem Jahr 1995 stammt, betrifft dies diverse Leitfäden und Richtlinien, die auf die UVP Bezug nehmen. Gutachterbüros, Vorhabenträger, Planungs- und Zulassungsbehörden sind sicher gut beraten, sich frühzeitig auf die neuen Anforderungen einzustellen, die spätestens ab Mai 2017 für neu eingeleitete UVP-Verfahren gelten.

Literatur

Balla, S. (2003): Bewertung und Berücksichtigung von Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG in Planfeststellungsverfahren. E. Schmidt, Berlin.

– (2005): Mögliche Ansätze der Überwachung im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung. UVP-report 19 (3+4), 131-136.

–, Bernotat, D., Frommer, J., Garniel, A., Geupel, M., Hebbinghaus, H., Lorentz, H., Schlutow, A., Uhl, R. (2014): Stickstoffeinträge in der FFH-Verträglichkeitsprüfung: Critical Loads, Bagatellschwelle und Abschneidekriterium. Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz 2014 (14), 43-56.

Beckmann, M. (2014): Umweltverträglichkeitsprüfung in der praktischen Anwendung. Zeitschrift für Umweltrecht 2014 (10), 541-547.

Bizer, K., Bovet, J., Henger, R., Jansen, N., Klug, S., Ostertag, K., Schleich, J., Siedentop, S. (2012): Projekt FORUM: Handel mit Flächenzertifikaten – fachliche Vorbereitung eines überregionalen Modellversuchs. UBA Texte 60/2012, Dessau-Roßlau, 252S. Download: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/projekt-forum-han del-flaechenzertifikaten.

Bunge, T. (2013): Aktuelle Entwicklungen. In: Storm, P.-C., Bunge, T., Handbuch der UVP, Loseblatt, Lfg. 6/13, E. Schmidt, Berlin.

–, Nesemann, U. (2005): Das Gesetz zur Einführung einer strategischen Umweltprüfung und zur Umsetzung der EG-Richtlinie 20001/42/EG. In: Storm, P.-C., Bunge, T., Handbuch der UVP, Loseblatt, Lfg. 4/05, E. Schmidt, Berlin.

Erbguth, W. (2014): Ziel, Konzeption und Entwicklungslinien der Umweltverträglichkeitsprüfung. Zeitschrift für Umweltrecht 2014 (10), 515-526.

EU-Kommission (2003): Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme.

Feldwisch, N. (2014): Auswirkungen auf den Boden. In: Storm, P.-C., Bunge, T., Handbuch der UVP, Loseblatt, Lfg. 3/14, E. Schmidt, Berlin.

–, Balla, S. (2007): Orientierungsrahmen zur zusammenfassenden Bewertung von Bodenfunktionen. Zeitschrift Bodenschutz 07 (1), 15-19.

Führ, M., Bizer, K., Dopfer, J., Schlagbauer, S., Bedke, N., Belzer, F., Harteisen, M., Kleihauer, S., Mengel, A., von Kampen, S., Kober, D., Bächle, M., Löffler, N., Schopf, A., Wolter, C. (2009): Evaluation des UVPG des Bundes. UBA-Texte 03/09, Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse – sofia, Darmstadt.

Füsser, K., Lau, M. (2014): Critical Loads in der Vorhabenzulassung: Anwendbarkeit, Methodik, Kumulationsbetrachtung, Bagatell- und Irrelevanzschwellen. Umwelt- und Planungsrecht 34 (4), 121-131.

Hartlik, J. (2014): Bleibt alles anders? Die UVP-Richtlinien-Novellierung. UVP-report 28 (1), 2-5.

Hoppe, W., Beckmann, M., Kment, M. (2012): UVPG Kommentar. 3. Aufl. Carl Heymanns, Köln.

Kenyeressy, A. (2013): Kritische Analyse des Vorschlags zur Änderung der UVP-Richtlinie. Umwelt- und Planungsrecht 33 (4), 139-144.

Kerth, G., Fischer, K., Fleischer, T., Limberg, J., Blüthgen, N., Dworschak, K., Dittrich, C., Rödel, M.-O., Obermaier, E. (2015): Anpassungskapazität von 50 Arten mit potenziell hohem Aussterberisiko gegenüber dem Klimawandel in Deutschland. Natur und Landschaft 90 (1), 17-24.

Klinger, R. (2014): Umweltverträglichkeitsprüfung und Rechtsschutz. Zeitschrift für Umweltrecht 10, 535-540.

Kohls, M., Mierwald, U., Zirwick, A. (2014): Irrelevanzschwellen für Stickstoffeinträge in FFH-Gebiete. Zeitschrift für Umweltrecht 2014 (3), 150-160.

Kommission Bodenschutz des Umweltbundesamtes (2009): Flächenverbrauch einschränken – jetzt handeln. Dessau-Roßlau, 18S. Download: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/flaechenverbrauch-einschraenken-jetzt-handeln.

Landmann, R., Rohmer, G., Wulfhorst, R. (2013): Umweltrecht, § 14g UVPG Rn. 74. C. H. Beck, München.

Ormond, T. (2014): Änderung der UVP-Richtlinie. Recht der Natur, Schnellbrief 184, 98-100.

Paluch, D., Werk, K. (2014): Zum aktuellen Sachstand und zur Bewertung der europäischen Beschlüsse zur Änderung der UVP-Richtlinie. Natur und Recht 36, 400-405.

Peters, H-J., Balla, S. (2006): Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung – Handkommentar. 3. Aufl., Nomos, Baden-Baden.

Roder, M. (2004): Monitoring nach Art. 10 SUP-Richtlinie. In: Hendler, R., Marburger, P., Reinhardt, M., Schröder, M., Die strategische Umweltprüfung (sog. Plan-UVP) als neues Instrument des Umweltrechts, UTR 76, E. Schmidt, Berlin, 225-251.

Sangenstedt, C. (2014): Die Reform der UVP-Richtlinie 2014: Herausforderungen für das deutsche Recht. Zeitschrift für Umweltrecht (10), 526-535.

Schink, A. (2014): Umweltprüfung in der Bauleitplanung. Umwelt- und Planungsrecht 2014 (11+12), 408-418.

Tessmer, D. (2015): EuGH erklärt Präklusionsregelung für europarechtswidrig. IDUR Schnellbrief „Recht der Natur“. 192, 50-52.

Thiele, V., Luttmann, A., Hoffmann, T., Röper, C. (2014): Ökologische Auswirkungen von Klimaänderungen und Maßnahmenstrategien für europäisch geschützte Arten. Naturschutz und Landschaftspflege 46 (4), 169-176.

Wulfert, K., Lau, M., Widdig, T., Müller-Pfannenstiel, K., Mengel, A. (2014): Standardisierungspotenzial im Bereich der arten- und gebietsschutzrechtlichen Prüfung. F+E-Vorhaben im Auftrag des BfN.

Gerichtsentscheidungen

BVerwG Beschl. v. 05.09.2012 – 7 B 24.12, Natur und Recht 2012, 784-786.

BVerwG, Urt. v. 17.12.2013 – 4 A 1.13, Zeitschrift für Umweltrecht 2014, 288-292.

BVerwG, Urt. v. 25.06.2014 – 9 A 1.13, Natur und Recht 2014, 859-864.

EuGH, Urt. v. 07.11.2013 - C-72/12, Natur und Recht 2013, 878-882.

EuGH, Urt. v. 15.10.2015 - C-137/14, Natur und Recht 2015, 765-772.

Richtlinien

Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27.06.1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. EG Nr. L 175/40).

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG L 206/7).

Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 03.03.1997 zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. EG Nr. L 73/5bet).

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327/1).

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.06.2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. EG L197/30).

Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26.05.2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten (ABl. EG Nr. L 156/17).

Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (ABl. EG Nr. L140/114).

Richtlinie 2009/71/Euratom des Rates vom 25.06.2009 über einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen (ABl. L 172/18).

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. EG L 20/7).

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.11.2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. EG 334/17).

Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.12.2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L26/1).

Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 04.07.2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABl. L 197/1).

Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L124/1).

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.