Berücksichtigung charakteristischer Arten in der FFH-Verträglichkeitsprüfung

Abstracts

Die Bearbeitung von charakteristischen Arten der nach Anhang I der FFH-Richtlinie geschützten Lebensraumtypen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung wird bislang nur wenig thematisiert. Aus diesem Grund hat das Land Nordrhein-Westfalen den Leitfaden „Berücksichtigung charakteristischer Arten der FFH-Lebensraumtypen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung in Nordrhein-Westfalen“ erarbeitet, der in dem vorliegenden Beitrag vorgestellt wird.

Zunächst wird das Vorgehen zur Auswahl der charakteristischen Arten für die 44 in Nordrhein-Westfalen vorkommenden Lebensraumtypen beschrieben. Mit Bezug zu der bisher ergangenen Rechtsprechung wurde die Auswahl der charakteristischen Arten unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien (Vorkommensschwerpunkt, Bindungsgrad, Funktion als Habitat-/Strukturbildner) vorgenommen. In der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind aus der Gruppe der charakteristischen Arten, die einem Lebensraumtyp zugeordnet worden sind, nur diejenigen zu betrachten, die im FFH-Gebiet vorkommen und die eine Empfindlichkeit gegenüber den vorhabenbedingt relevanten Wirkungen aufweisen.

Des Weiteren werden eine Methode für die Erheblichkeitsbewertung der Lebensraumtypen infolge der Beeinträchtigung der charakteristischen Arten dargestellt und die in diesem Zusammenhang entwickelten Arbeitshilfen erläutert.

Consideration of characteristic species during appropriate assessments – Operationalization in the Federal State of North Rhine-Westphalia

Within an appropriate assessment, the treatment of typical species of habitat types protected under Annex I of the Habitats Directive has received little attention so far. Due to this, the state of North Rhine-Westphalia developed the guideline “Consideration of natural habitats and their typical species during the appropriate assessment in North Rhine-Westphalia”, which is described in this document.

The paper describes the approach for the selection of typical species for the 44 habitat types occurring in North Rhine-Westphalia. With regard to the so far enclosed dispensation of justice, the selection of typical species in consideration of various criteria (core area of occurrence, degree of bond, and function as habitat/structure creator) was conducted. Within the appropriate assessment, only those typical species of the group with assigned habitat type should be regarded that occur within the Natura 2000 site and that show sensitivity towards the construction-relevant impacts.

Furthermore, a method for assessing significant impacts on the habitat types as a consequence of the impairment of the typical species is proposed and tools developed in this context are explained.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) für Pläne und Projekte nach § 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind neben den Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie auch die „charakteristischen Arten“ des jeweiligen Lebensraumtyps zu betrachten. Bislang war naturschutzfachlich und rechtlich noch nicht zufriedenstellend geklärt, welche charakteristischen Arten oder Artengruppen im konkreten Einzelfall in welcher Weise mit welchen Methoden zu betrachten und zu bewerten sind.

Vor diesem Hintergrund hat das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) den Leitfaden „Berücksichtigung charakteristischer Arten der FFH-Lebensraumtypen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung in Nordrhein-Westfalen“ erarbeitet, der im Dezember 2016 per Runderlass bei den nordrhein-westfälischen Naturschutzbehörden eingeführt wurde. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des Leitfadens, der neben fachlichen und rechtlichen Grundlagen die charakteristischen Arten für die 44 in NRW vorkommenden Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL darstellt und Hinweise für die Auswahl und Bewertung der charakteristischen Arten in der FFH-VP gibt. Die Erarbeitung des Leitfadens durch die beauftragten Büros wurde durch eine projektbezogene Arbeitsgruppe begleitet. Der Auswahlprozess der charakteristischen Arten wurde zudem in einem Workshop und in verschiedenen Gesprächsrunden mit in NRW tätigen Expertinnen und Experten für die unterschiedlichen Artengruppen intensiv beraten und abgestimmt. Obwohl der Leitfaden für die Anwendung in NRW entwickelt wurde und die Artenauswahl nur dort Gültigkeit beansprucht, beinhaltet er zahlreiche Methodenbausteine, die auch für die entsprechenden Verfahren außerhalb von NRW genutzt werden können.

Der Leitfaden inklusive der Anhänge kann im Internet im Fachinformationssystem (FIS) „FFH-Verträglichkeitsprüfungen in NRW“ unter „Download“ heruntergeladen werden (Web-Adresse: ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/ start).

2 Definition und Auswahl charakteristischer Arten

2.1 Definition

Die FFH-Richtlinie definiert die „charakteristischen Arten“ (bzw. „typical species“) in Art. 1 lit. e als Element des Erhaltungszustandes von Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL. Welche Arten als charakteristisch anzusehen sind, ist in der Richtlinie nicht dargestellt. Über lange Zeit beschränkte sich die Diskussion um die charakteristischen Arten auf Definitionsversuche und die Funktion der charakteristischen Arten für das FFH-Reporting bzw. Monitoring gemäß FFH-RL (z.B.EU-Kommission 2004,Ssymanket al. 1998). Aussagen für die Anwendung in der FFH-Verträglichkeitsprüfung finden sich überwiegend erst in der jüngeren Rechtsprechung sowie in wenigen Fachartikeln (bspw.Bernotat2006,Trautner2010). So führt das BVerwG in ständiger Rechtsprechung aus, dass charakteristische Arten solche Pflanzen- und Tierarten sind, „anhand derer die konkrete Ausprägung eines Lebensraums und dessen günstiger Erhaltungszustand in einem konkreten Gebiet und nicht nur ein Lebensraumtyp im Allgemeinen gekennzeichnet wird“ (bspw. BVerwG, Urt. v. 06. 11.2012 – Az. 9 A 17.11, Rn. 52).

Auf der Grundlage einer Analyse der Rechtsprechung sowie der verfügbaren Fachliteratur wurden daher im Rahmen der Erarbeitung des Leitfadens die nachfolgend beschriebenen Kriterien entwickelt, die für die Definition und die Auswahl charakteristischer Arten in der FFH-Verträglichkeitsprüfung maßgeblich sind. Eine Auswahl sämtlicher „Charakterarten“ für den jeweiligen Lebensraumtyp im Sinne von regelmäßig auftretenden, für den Lebensraum dominanten oder typischen Arten bzw. Lebensgemeinschaften, welche evtl. für andere Anwendungszwecke geeigneter sein könnten, wurde mit dem Leitfaden nicht vorgenommen.

Bei der Auswahl wird zwischen Kriterien unterschieden, die für die Auswahl der charakteristischen Arten für den jeweiligen Lebensraumtyp (Typebene) heranzuziehen sind, und solchen Kriterien, die in der konkreten vorhaben- und gebietsspezifischen FFH-VP definiert werden müssen (Objektebene) (Abb. 1).

2.2 Auswahl charakteristischer Arten für die Lebensraumtypen (Typebene)

- Vorkommensschwerpunkt

Nach der Rechtsprechung des BVerwG sind im Rahmen der FFH-VP diejenigen charakteristischen Arten auszuwählen, die einen deutlichen Vorkommensschwerpunkt im jeweiligen Lebensraumtyp aufweisen (BVerwG, Urt. v. 06.11.2013 – 9 A 14.12, Rn. 54, 80; Urt. v. 06.11.2012 – 9 A 17.11, Rn. 52). Dies bedeutet, dass

– charakteristische Arten mit hoher Stetigkeit oder Frequenz im Lebensraumtyp vorkommen,

– sie nicht ausschließlich in demjenigen Lebensraumtyp auftreten müssen, für den sie charakteristisch sind,

– je größer ihr (gegebenenfalls komplexer) artspezifisch benötigter Aktionsraum ist, desto weniger wird die Art in der Regel als charakteristische Art eines oder weniger flächenhaft limitierter Lebensraumtypen in Frage kommen (vgl. auchBernotat2003: 20; BMVBS 2008: 32;Lambrecht & Trautner2010: 91f).

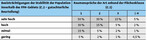

Für die Ausfüllung des Kriteriums in NRW wurden diejenigen Arten ausgewählt, die ausschließlich oder überwiegend im Lebensraumtyp oder einer Lebensraumtyp-Gruppe in NRW vorkommen. Als Orientierung wurde in Abstimmung mit in NRW tätigen Expertinnen und Experten im Sinne einer Konvention festgelegt, dass für die Erfüllung dieses Kriteriums mehr als 75 % der (bekannten) Vorkommen der Art in NRW im Lebensraumtyp oder der Lebensraumtyp-Gruppe vorkommen müssen (Beispiel in Abb. 2). Zur artspezifischen Beurteilung des Kriteriums wurden Hinweise aus der Literatur oder entsprechend der jeweiligen Datenlage für die Art in NRW Expertenwissen (in der Regel Abschätzungen) berücksichtigt.

- Bindungsgrad

Die Rechtsprechung führt aus, dass die Erhaltung der Populationen der charakteristischen Arten unmittelbar an den Erhalt des jeweiligen Lebensraumtyps gebunden sein muss. Somit muss die charakteristische Art einen hohen bzw. engen Bindungsgrad an den jeweiligen Lebensraumtyp aufweisen. Dies bedeutet, dass

– nach Möglichkeit solche Arten heranzuziehen sind, die für eine naturraumtypische Ausprägung des Lebensraums in einem günstigen Erhaltungszustand bezeichnend sind,

– bestimmte Ausprägungen der Lebensräume eine besondere Funktion als Teilhabitat für charakteristische Arten des Lebensraumtyps aufweisen können [z.B. höhlenreiche Totholz- oder Altholzbestände; Standorte mit Vorkommen besonders wertgebender Arten (Orchideenstandorte)],

– Neophyten/Neozoen als charakteristische Arten auszuschließen sind, da der Schutz der Lebensraumtypen der FFH-RL nicht dem Schutz und der Erhaltung dieser Arten dient (vgl. auch BMVBS 2008: 32;Lambrecht & Trautner2010: 92).

Für die Auswahl von Arten mit einer hohen Bindung an einen Lebensraumtyp in NRW wurde auf der Grundlage der allgemeinen Beschreibungen des Lebensraumtyps (Ssymanket al. 1998) beurteilt, ob die Art auf die für den Erhaltungsgrad (EHG) A und B definierten Strukturmerkmale gemäß ABC-Bewertung der Lebensraumtypen und/oder die Vegetation angewiesen ist, und ob es sich zugleich um eine nach der Roten Liste NRW in ihrem Bestand „gefährdete“ Art handelt (Beispiel in Abb. 3). Das Kriterium der Gefährdung wurde ergänzend herangezogen, da davon auszugehen ist, dass insbesondere die gefährdeten Arten eine engere Bindung an spezifische Lebensraumtypen aufweisen. Sofern die Betrachtung ausschließlich gefährdeter Arten in der jeweiligen Artengruppe zu einer zu starken Einschränkung der Artenauswahl geführt hat oder die Rote-Liste-Einstufung von den Expertinnen und Experten, zum Teil aufgrund mangelnder Aktualität, nicht als ausreichend verlässlich beurteilt wurde, ist ggf. begründet davon abgewichen worden.

- Struktur-/Habitatbildner

Aus der Rechtsprechung geht weiter hervor, dass die Bildung von für den Lebensraumtyp prägenden Strukturen für die charakteristischen Arten kennzeichnend sein kann (vgl. BVerwG, Urt. v. 10.11.2016 – Az. 9 A 18.15, Rn. 65). Somit sind Habitatbildner bzw. Arten, die für die Bildung von für den Lebensraumtyp typischen Strukturen verantwortlich sind und eine besondere funktionale Bedeutung für den Lebensraumtyp einnehmen (Beispiel in Abb. 4), als charakteristische Arten auszuwählen (Trautner2010: 92f.).

2.3 Wesentliche Ergebnisse des Auswahlprozesses auf der Typebene

Auf der Grundlage der beschriebenen Kriterien wurde für die verschiedenen Artengruppen eine Auswahl der charakteristischen Arten getroffen. Dabei wurde es als ausreichend erachtet, wenn nur eines der Kriterien zutraf, da sich bereits jedes einzelne Kriterium für die Bestimmung als charakteristische Art eignet.

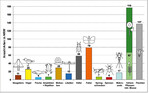

Im Ergebnis des Auswahlprozesses auf der Typebene konnten 260 Tier- und 314 Pflanzenarten als charakteristische Arten bestimmt werden, die sich wie in Abb. 5 dargestellt auf die verschiedenen Artengruppen aufteilen. In Tab. 1 ist die Auswahl der charakteristischen Arten für den Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald exemplarisch dargestellt.

Diese Auswahlkriterien berücksichtigen den durch die Richtlinie und die Rechtsprechung dazu gegebenen Rahmen. Die identifizierten Arten kommen im Rahmen von FFH-Verträglichkeitsprüfungen in NRW bei der Beurteilung der Beeinträchtigung von Lebensraumtypen als charakteristische Arten in Betracht, sofern sie die weiteren Anwendungskriterien erfüllen (vgl. Abschnitt 2.4). Die Auswahl stellt daher eine gebietsbezogene und zweck- bzw. am Anwendungsbereich der FFH-VP orientierte Aktualisierung und Konkretisierung bereits vorliegender Listen zu charakteristischen Arten (z.B.Ssymank1998, für NRW insbesondere MUNLV 2004) dar.

2.4 Auswahl charakteristischer Arten in der vorhabenspezifischen FFH-Verträglichkeitsprüfung (Objektebene)

- Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren (des konkreten Plans/Projektes)

Gemäß BVerwG müssen die Arten für das Erkennen und Bewerten von Beeinträchtigungen relevant sein, d.h. es sind Arten auszuwählen, die eine Indikatorfunktion für potenzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraumtyp besitzen“ (vgl. bspw. BVerwG, Urt. v. 06.11.2013 – 9 A 14.12, Rn. 54, 80). Dies bedeutet, dass

– die charakteristischen Arten eine aussagekräftige Empfindlichkeit für die Wirkungen besitzen müssen, die vom Plan/Projekt ausgehen,

– die charakteristischen Arten zusätzliche Informationen liefern müssen, die aus der ohnehin durchzuführenden Bewertung der vegetationskundlichen Strukturen und standörtlichen Parameter nicht gewonnen werden können,

– der artbezogene Kenntnisstand über ökologische Ansprüche und die Reaktionsbreite der Art in Bezug auf den Wirkfaktor für eine entsprechende Bewertung von Beeinträchtigungen ausreichend wissenschaftlich gesichert sein muss (Bernotat2003: 20; BMVBS 2008: 32f.;Trautner2010: 96).

Um eine Hilfestellung bei der Beurteilung der Empfindlichkeit einzelner charakteristischer Arten gegenüber bestimmten Wirkungen zu geben, wurden im Leitfaden die Wirkfaktoren behandelt, die im Rahmen von Planungs- und Zulassungsverfahren regelmäßig eine Rolle spielen. In Anlehnung an die Wirkfaktorengruppen des Informationssystems FFH-VP-Info (BfN 2016) wurde für die auf der Typebene ausgewählten charakteristischen Arten eine grobe Einstufung der Empfindlichkeit vorgenommen. Für diese Auswahl genügt eine Klassifikation in zwei Stufen, nämlich ob eine Empfindlichkeit nach den zur Verfügung stehenden Grunddaten ausgeprägt ist oder nicht. Nur Arten, die gegenüber bestimmten Wirkfaktoren als (grundsätzlich) empfindlich einzustufen sind, eignen sich potenziell als charakteristische Art zur Beurteilung der Beeinträchtigungen durch einen entsprechenden Wirkpfad.

Da die betrachteten Wirkfaktoren unterschiedliche Wirkungen in Komplexen zusammenfassen und die Projektwirkungen im konkreten Einzelfall unterschiedliche Intensitäten haben können, sind im konkreten Projektkontext eine weitere Differenzierung der Wirkfaktoren sowie eine Einstufung der Empfindlichkeit gegenüber der konkreten Ausprägung des Wirkfaktors erforderlich. Insofern muss einzelfallbezogen (unter Berücksichtigung der prognostizierten Projektwirkungen – auch in räumlicher Hinsicht) gegebenenfalls eine differenziertere Betrachtung der Wirkungen vorgenommen werden. Zudem ist zu prüfen, ob art- und wirkungsbezogen ausreichende wissenschaftliche Grundlagen existieren, um eine entsprechend der Intensität abgestufte wirkungsspezifische Prognose vornehmen zu können. Ist dies nicht der Fall, kommt die Art im konkreten Zusammenhang der FFH-VP als Beeinträchtigungsindikator bis zum Vorliegen entsprechender Grundlagen und Bewertungsmaßstäbe nicht in Betracht.

Somit lässt sich mit Bezug zur Empfindlichkeit der charakteristischen Art sowie den konkreten Wirkungen eines Projektes in der einzelnen FFH-VP eine Eingrenzung des als auf der Typebene definierten Artensets vornehmen.

- Berücksichtigung der Vorkommen im konkreten FFH-Gebiet

Die Auswahl der charakteristischen Arten auf der Typebene muss vor dem Hintergrund der Ausprägung des Lebensraumtyps (LRT) in dem konkreten FFH-Gebiet und der erwarteten Wirkungen gebietsbezogen verfeinert werden. Gemäß Rechtsprechung ist von Bedeutung, ob die Art im jeweils betrachteten FFH-Gebiet innerhalb der LRT-Flächen des Gebietes vorkommt (vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 22.04.2016 – 7 KS 27/15, Rn. 96ff.) oder – sofern dies nicht der Fall ist – das Vorkommen eine außerordentlich bedeutende Funktion für einen natürlichen Lebensraum im FFH-Gebiet hat (vgl. BVerwG, Urt. v. 21.01.2016 – 4 A 5.14). Daher müssen die charakteristischen Arten im FFH-Gebiet innerhalb des plan-/projektbedingten Wirkbereiches vorkommen bzw. nachgewiesen sein (vgl. auchBernotat2003: 20;Trautner2010: 92f.). Aus dem Kriterium folgt für die Bearbeitung im Rahmen der FFH-VP, dass ausschließlich die Arten als charakteristische Arten zu betrachten sind, für deren Vorkommen innerhalb des im FFH-Gebiet liegenden (oder zumindest in dies hineinreichenden) Wirkraums der plan-/projektbedingten Beeinträchtigungen ernstzunehmende Hinweise bestehen.

Für die Anwendung in NRW wurden die folgenden Fälle als ernst zu nehmende Hinweise definiert:

– Nennung der Art im Standarddatenbogen bzw. im Erhaltungszieldokument des betreffenden FFH-Gebietes (in NRW zählen der „Erhalt und die Entwicklung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten“ zu den Erhaltungszielen aller LRT der FFH-Gebiete; die aktuell bekannten Vorkommen von charakteristischen Arten werden in den Erhaltungszieldokumenten bei den einzelnen LRT aufgeführt),

– Nachweis der Art im FFH-Gebiet durch vorliegende aktuelle Kartierungen (im Kontext anderer Pläne/Projekte, im Rahmen von Managementplanungen etc.; als aktuell gelten Nachweise, die nicht älter als sieben Jahre, optimalerweise nicht älter als fünf Jahre sind),

– Hinweis auf ein aktuelles Vorkommen der Art im FFH-Gebiet im Fachinformationssystem „@LINFOS – Landschaftsinformationssammlung“ des LANUV,

– Hinweis auf ein aktuelles Vorkommen der Art im FFH-Gebiet durch Biologische Stationen, Naturschutzbehörden, Naturschutzvereine oder Artexperten,

– Hinweis auf ein aktuelles Vorkommen der Art im FFH-Gebiet in der Fachliteratur.

Sofern solche ernst zu nehmenden Hinweise auf ein Vorkommen der charakteristischen Art vorliegen, ist für die Prognose der Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-VP eine Kartierung der möglicherweise betroffenen Arten vorzunehmen. Hinweise zu Umfang und Inhalten der Kartierung sind in artengruppenbezogenen Methodenblättern im Anhang des Leitfadens aufgeführt.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Kriterien umfasst die Auswahl der in der FFH-VP zu betrachtenden charakteristischen Arten die in der Textbox dargestellten Teilschritte.

3 Bewertung der Beeinträchtigung von Lebensräumen im Hinblick auf die charakteristischen Arten

3.1 Grundüberlegungen

Insbesondere zur Erheblichkeitsbewertung eines Lebensraumtyps infolge der Beeinträchtigung seiner charakteristischen Arten gibt es bislang wenige methodische Hinweise, welche über die Angabe von grundlegenden Kriterien hinausgehen (vgl. z.B.Bernotatet al. 2007, KIfL et al. 2004). Ziel der Erarbeitung des Leitfadens in NRW war es daher auch, auf der Basis der allgemeinen Maßstäbe aus der Erheblichkeitsbewertung eine Bewertungsmethode für die Praxis zu entwickeln, die zwar nicht jeden Einzelfall detailliert regelt, dennoch aber einen Rahmen für eine einheitliche und vergleichbare Bewertung liefert.

Sowohl aus der Rechtsprechung als auch aus der FFH-Richtlinie selbst kann abgeleitet werden, dass auch bei den charakteristischen Arten der günstige Erhaltungszustand der Art als maßgebliches Beurteilungskriterium bei der Erheblichkeitsbewertung heranzuziehen ist. Dennoch spricht der durch die FFH-RL vermittelte indirekte bzw. sekundäre Schutz der charakteristischen Arten dafür, für die Bewertung der Erheblichkeit von Lebensraumtypen via charakteristischer Arten eine größere Veränderungstoleranz einzuräumen, als es bei Arten nach Anhang II der FFH-RL angezeigt ist. Andernfalls wäre der Katalog des Anhang II der FFH-Richtlinie um dort nicht genannte Arten erweitert (vgl. auch OVG Lüneburg, Urteil vom 22.04.2016 – 7 KS 27/15, Rn. 95).

Die charakteristischen Arten sind daher im Sinne einer „dienenden Funktion“ für die Bewertung von Beeinträchtigungen auf den eigentlichen Lebensraumtyp heranzuziehen. Daraus folgt, dass sich auch die Bewertung der Beeinträchtigungen der charakteristischen Arten in erster Linie auf das Vorkommen der charakteristischen Arten in dem Lebensraumtyp, für den sie charakteristisch sind, beziehen muss. Dies geht auch aus der vorliegenden Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Auswahl der charakteristischen Arten hervor, welche einen Vorkommensschwerpunkt im jeweiligen Lebensraumtyp voraussetzt. Eine (zusätzliche) Beurteilung der Beeinträchtigungen in Bezug auf die jeweiligen charakteristischen Arten ist daher insbesondere dann erforderlich, sofern Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps selbst als unerheblich beurteilt werden, die Beeinträchtigungen, die auf die charakteristischen Arten wirksam werden, gegebenenfalls aber dennoch den Lebensraumtyp funktional erheblich entwerten können (bspw. bei indirekten Auswirkungen durch Lärm, Licht, visuelle Reize).

Mit Bezug zur Definition des günstigen Erhaltungszustands eines Lebensraumtyps in der FFH-Richtlinie wird deutlich, dass sämtliche Arten bzw. die Summe der charakteristischen Arten eines Lebensraums zu betrachten sind. Bei der Beeinträchtigung einer geringen Zahl charakteristischer Arten eines Lebensraumtyps (im Gebiet) ist daher im Regelfall nicht von einem vollständigen „Verlust“ des Lebensraumtyps, sondern von partiellen bzw. graduellen Funktionsminderungen für den Lebensraumtyp auszugehen.

Für die Erheblichkeitsbewertung der Beeinträchtigung von Lebensraumtypen haben sich sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Praxis die Fachkonventionen nachLambrecht & Trautner(2007) als Bewertungsmaßstab etabliert. Da die Beeinträchtigung der charakteristischen Arten unmittelbar in die Erheblichkeitsbeurteilung des Lebensraumtyps einfließt, bietet es sich aus Gründen kohärenter Maßstäbe an, sich bei der Beurteilung des LRT im Hinblick auf die charakteristischen Arten an diese für die Lebensräume in ständiger Rechtsprechung (z.B. BVerwG, Urteil vom 6.11.2012 – 9 A 17.11) bestätigten Orientierungswerte anzulehnen. Das gewählte methodische Vorgehen ermöglicht aufgrund abgestufter Ermittlung von Funktionsminderungen in den Fachkonventionen („gradueller Funktionsverlust“), dass sowohl für die Flächeninanspruchnahme als auch für indirekte Wirkungen (z.B. Stickstoffeinträge, Veränderungen des Wasserhaushaltes) die Beeinträchtigungen mehrerer Wirkfaktoren zu einer Erheblichkeitsbewertung zusammengeführt werden können. Darüber hinaus wird durch die Anwendung der Fachkonventionen und die Differenzierung der Orientierungswerte in Abhängigkeit von der relativen Betroffenheit des Lebensraumtyps innerhalb des FFH-Gebietes gewährleistet, dass bei der Erheblichkeitsbeurteilung auch der Bezug zum Gesamtbestand des Lebensraumtyps im betroffenen FFH-Gebiet berücksichtigt wird.

Vor diesem Hintergrund muss die Bewertung der Beeinträchtigungen in zwei Schritten vorgenommen werden: So sind zunächst die Beeinträchtigungen auf die charakteristische Art selbst zu ermitteln und zu bewerten. Auf dieser Grundlage ist in einem weiteren Schritt zu beurteilen, ob sich die Beeinträchtigung des Vorkommens der Art auch auf den Erhaltungszustand des Lebensraumtyps (erheblich) auswirkt. Dabei sind die folgenden Kriterien zu berücksichtigen, die im Rahmen der nachfolgenden Übersicht über die Bewertungsmethode weiter beschrieben werden:

– Stabilität der Population der Art innerhalb des Lebensraumtyps bzw. der Lebensraumtyp-Gruppe im FFH-Gebiet,

– Raumanspruch der jeweiligen charakteristischen Art,

– Anzahl der charakteristischen Arten, die plan-/projektbedingt beeinträchtigt werden.

3.2 Methode zur Bewertung der Beeinträchtigungen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung

3.2.1 Überblick

Die Vorgehensweise gliedert sich wie oben begründet in die Schritte der Ermittlung und Bewertung der Beeinträchtigung einer charakteristischen Art (B) und die Beurteilung, ob sich die Beeinträchtigungen der charakteristischen Art auf den Erhaltungszustand des Lebensraumtyps erheblich auswirken (C).

Die Schritte und die jeweils erforderlichen Teilschritte der Vorgehensweise sind in Abb. 6 dargestellt und werden nachfolgend beschrieben. Zur besseren Nachvollziehbarkeit enthält der Leitfaden eine Reihe von Fallbeispielen, anhand derer die Methode verdeutlicht wird, die aufgrund des Umfangs in diesem Beitrag nicht dargestellt werden können.

3.2.2 Beeinträchtigung der charakteristischen Art (B)

Die Ermittlung der Beeinträchtigung der charakteristischen Art ist für jede vorkommende und wirkungsbetroffene charakteristische Art einzeln vorzunehmen und umfasst die nachfolgend beschriebenen Teilschritte.

- Ermittlung der betroffenen Habitatfläche (B.1)

In einem ersten Schritt ist die betroffene Habitatfläche quantitativ zu bestimmen. Denn die Beeinträchtigungen auf das Artvorkommen erfolgen nicht zwingend über die gesamte Fläche des Lebensraumtyps. Es sind nur die (regelmäßig beanspruchten) Habitate der charakteristischen Art innerhalb des Lebensraumtyps relevant, die innerhalb des plan-/projektbedingten Wirkbereichs liegen. Sofern eine ausreichend flächenscharfe Abgrenzung der Habitatflächen auf der Grundlage der vorliegenden Daten nicht vorgenommen werden kann, können auch fachgutachterlich begründete Abschätzungen des als Habitat genutzten Anteils an der LRT-Fläche genügen. Da die Flächenumgriffe der LRT-Flächen in der Regel als amtliche Daten vorliegen, ist eine Berechnung bzw. Abschätzung des Habitatanteils an der LRT-Fläche auch ohne eine originäre LRT-Kartierung möglich. Die vorgenommenen Abschätzungen sind zu beschreiben und zu begründen.

- Beurteilung der Reduzierung der Habitateignung (B.2)

Im nächsten Schritt ist die qualitative Reduzierung der Habitateignung für das einzelne Vorkommen der jeweiligen charakteristischen Art gutachterlich zu ermitteln und zu beurteilen. Dafür können die für die Beschreibung der Beeinträchtigungen der FFH-Anhang-II-Arten vorliegenden Empfehlungen und Methoden als Orientierung dienen. Demzufolge sind bei der Beurteilung der Beeinträchtigungen bspw. der Umfang bzw. der Anteil des Funktionsverlustes von Habitaten, der Umfang von Individuenverlusten, das Ausmaß von Zerschneidungen/Barrierewirkungen und von Störungen, die Intensität der Beeinträchtigung sowie der Zeitrahmen für Bestandserholungen (Reproduktionsraten, Lebensalter, Populationsgrößen etc.) zu berücksichtigen. Darüber hinaus können die für einzelne Artengruppen existierenden Veröffentlichungen, die sich mit Beeinträchtigungen durch spezifische Wirkfaktoren bzw. Plan-/Projekttypen auseinandersetzen (bspw.Bernotat & Dierschke2016,Garniel & Mierwald2010,FÖALandschaftsplanung 2011, MULNV & LANUV 2017), herangezogen werden.

Die Beurteilung ist gutachterlich zu ermitteln, darzulegen und zu begründen und in eine Bewertung mit fünf Stufen zu überführen, denen ein prozentualer Wert zugeordnet wird (sehr hoch: 100 %; hoch: 80 %; mittel: 60 %; mäßig: 40 %; gering: 20 %).

- Ermittlung des rechnerischen Habitatverlustes (B.3)

Abschließend ist der rechnerische Habitatverlust zu ermitteln, der sich aus dem prozentualen Anteil der Reduzierung der Habitateignung (B.2) an der betroffenen Habitatfläche (B.1) ergibt und der nach folgender Formel zu berechnen ist:

rechnerischer Habitatverlust (B.3) = betroffene Habitatfläche (B.1)

× Reduzierung der Habitateignung (B.2) × 0,01

Die Berechnung erfolgt ähnlich der Vorgehensweise zur Beurteilung der Wirkungen von Straßenverkehr auf Vögel gemäßGarniel & Mierwald(2010), in der auf Grundlage prozentualer Verluste der Habitateignung die Betroffenheit von Brutpaaren rechnerisch ermittelt wird. Der rechnerische Habitatverlust ist für jede charakteristische Art einzeln zu ermitteln. Dies gilt unabhängig davon, ob die Arten auf derselben oder auf verschiedenen LRT-Flächen vorkommen, da zunächst die Beeinträchtigungen auf das Vorkommen der einzelnen Art zu ermitteln sind.

3.2.3 Beurteilung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand des LRT (C)

Für die Beurteilung, ob aufgrund der ermittelten Beeinträchtigungen auf die charakteristische Art erhebliche Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps zu prognostizieren sind, sind die nachfolgend beschriebenen Teilschritte erforderlich.

- Ermittlung des Raumanspruchs der charakteristischen Art (C.1)

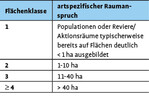

Als ein Teilaspekt bei der Bewertung der Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps durch die Beeinträchtigungen seiner charakteristischen Art ist der Raumanspruch resp. die Flächenbindung der jeweiligen charakteristischen Art zu berücksichtigen. Denn der einzelne Quadratmeter eines Lebensraumtyps stellt umso weniger einen (u.U. temporär) unverzichtbaren Bestandteil des Lebensraums einer Art dar, je größer der artspezifische Raumanspruch ist. Dementsprechend ist die Funktionsminderung bzw. der Funktionsverlust einer Fläche in ihrer Eigenschaft als Habitat einer charakteristischen Art bei Betroffenheit von Arten mit großen Raumansprüchen (z.B. Fledermäuse, Großvögel) geringer zu bewerten, als wenn Arten mit geringem Raumanspruch (z.B. Mollusken, Käfer) betroffen sind.

Bei der Klassifizierung der Raumansprüche wurde – wiederum aus Gründen der Methodenkohärenz – auf die inLambrecht & Trautner(2007) vorgenommene Bildung von Flächenklassen für Arten zurückgegriffen. Die Raumansprüche wurden anhand der Flächengrößen bestimmt, die sich typischerweise (bei kleinräumig agierenden Arten) für eine lokale Population bzw. (bei großräumig agierenden Arten) für den individuellen Aktionsraum der jeweiligen Arten ableiten lassen. Sie umfassen insgesamt acht Flächenklassen. Da von den für NRW als charakteristische Arten für Lebensraumtypen definierten Arten nur wenige Arten in Klassen oberhalb der Klasse 4 eingestuft werden können, wurde eine Reduktion der Flächenklassen von 1 bis 4 zur Vereinfachung vorgenommen (Tab. 2). Die artspezifischen Flächenklassen für die charakteristischen Arten können dem Anhang des Leitfadens entnommen werden.

- Beurteilung der Beeinträchtigungen auf die Stabilität der Gebietspopulation der charakteristischen Art (C.2)

In einem weiteren Schritt ist gutachterlich zu beurteilen, wie sich die Beeinträchtigungen eines Vorkommens der charakteristischen Art auf die (qualitative und quantitative) Stabilität der Population im gesamten FFH-Gebiet auswirken. Bei der Beurteilung, die aufgrund der art- und plan-/projektbezogenen Fallkonstellationen im jeweiligen Einzelfall vorgenommen werden muss, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

– Mindestareale, bei deren Unterschreitung die Gebietspopulation einer Tierart nicht mehr überlebensfähig ist (Beurteilung bspw. anhand artrelevanter Strukturen, Größe der Teil- und Gesamtlebensräume bzgl. Minimalarealen, Aktionsradien, Reviergrößen);

– Zustand der lokalen bzw. Gebietspopulation (z.B. Populationsgröße, ggf. Fortpflanzungserfolg, Populationsdynamik und -struktur);

– Störungsempfindlichkeit;

– Vorbelastungen/vorhandene Beeinträchtigungen;

– Flächengröße des beeinträchtigten Habitats im Vergleich zur Gesamtfläche, die die Art im FFH-Gebiet besiedelt;

– Bedeutung/Funktion der beeinträchtigten Habitate für das Überleben der Art im Vergleich zur funktionalen Bedeutung der Flächen, die im gesamten Gebiet von der Art besiedelt werden (bspw. Fortpflanzungsstätten vs. Nahrungshabitate).

Grundsätzlich gilt: Je schwerwiegender oder intensiver die möglichen Beeinträchtigungen sind (je stärker bspw. ein Vorkommen aufgrund seiner geringen Größe oder hohen Empfindlichkeit gefährdet ist), desto eher ist von einer negativen Auswirkung auf die Stabilität der Gebietspopulation auszugehen. Die Beeinträchtigung der Stabilität der Gebietspopulation der jeweiligen charakteristischen Art ist anhand von vier Stufen zu beurteilen („gering“, „mittel“, „hoch“ und „sehr hoch“). Auch diese gutachterlich vorzunehmenden Beurteilungen sind in der FFH-VP zu erläutern und zu begründen.

- Bestimmung des Ausmaßes des Funktionsverlustes des Lebensraumtyps (C.3)

Zur Anwendung der Fachkonventionen nachLambrecht & Trautnerist es erforderlich, den Funktionsverlust für den Lebensraumtyp, der durch die Beeinträchtigungen der charakteristischen Arten entsteht, prozentual auszudrücken. Auf der Grundlage des prozentualen Funktionsverlustes kann die Erheblichkeitsbeurteilung auf der Grundlage der Fachkonventionen vonLambrecht & Trautnererfolgen (Umrechnung zu einem mit den Orientierungswerten vergleichbaren Äquivalenzwert, vgl.Lambrecht & Trautner2007: 83).

Zur Festlegung des prozentualen Funktionsverlustes bzw. des Ausmaßes der Beeinträchtigungen stellt sich zunächst die Frage, wie groß der maximale Grad der Funktionsbeeinträchtigung eines Lebensraumtyps durch Funktionsminderung oder -verlust für die charakteristischen Arten im Verhältnis zum vollständigen „Flächenverlust“ (100 % Beeinträchtigung) sein kann. Mit Bezug zu den bisherigen Ausführungen und aufgrund der Tatsache, dass der Lebensraumtyp durch die Beeinträchtigungen seiner charakteristischen Arten im Allgemeinen nicht verloren geht, wird dieser Wert (maximale Funktionsminderung) im Sinne eines Konventionsvorschlags auf maximal 50 % festgelegt (vgl. bspw. auch BMVBS 2013 oderBrahmset al. 2009).

- Bestimmung des vorläufigen Äquivalenzwertes bei Betroffenheit einer charakteristischen Art (C.4)

Auf der Grundlage des als Konvention vorgeschlagenen prozentualen Funktionsverlustes (C.3), der auf den rechnerischen Habitatverlust (B.3) anzurechnen ist, ist in Anlehnung an die Hinweise zur Anwendung der Fachkonventionen bei graduellen Funktionsverlusten der Äquivalenzwert nach folgender Formel zu berechnen:

vorläufiger Äquivalenzwert (C.4) = rechnerischer Habitatverlust (B.3) × Funktionsverlust für den LRT (C.3) × 0,01

Es handelt sich um einen „vorläufigen“ Zwischenwert, der in einem weiteren Schritt (C.5) unter Berücksichtigung des Anteils der betroffenen charakteristischen Arten zu einem „abschließenden“ Wert verrechnet wird.

- Bestimmung des vorläufigen Äquivalenzwertes bei Betroffenheit mehrerer charakteristischer Arten (C.4)

Sofern mehrere charakteristische Arten betroffen sind, ist zu unterscheiden, ob

– unterschiedliche Teilflächen des gleichen Lebensraumtyps im FFH-Gebiet durch unterschiedliche charakteristische Arten besiedelt werden,

– eine/mehrere Teilfläche(n) des Lebensraumtyps durch mehrere charakteristische Arten besiedelt wird/werden und die betroffene Habitatfläche der charakteristischen Arten identisch ist oder

– eine/mehrere Teilfläche(n) des Lebensraumtyps durch mehrere charakteristische Arten besiedelt wird/werden und die betroffene Habitatfläche der charakteristischen Arten nur teilweise identisch ist.

In Abhängigkeit von der vorliegenden Fallkonstellation wird im Leitfaden eine entsprechende Anpassung der Vorgehensweise beschrieben, die für die Bestimmung des abschließenden Äquivalenzwertes vorzunehmen ist.

- Bestimmung des abschließenden Äquivalenzwertes unter Berücksichtigung des Anteils betroffener charakteristischer Arten (C.5)

Da die Definition des „günstigen Erhaltungszustands“ für den Lebensraumtyp gemäß Art. 1 lit. e) FFH-RL bereits auf den Erhaltungszustand der für den Lebensraumtyp charakteristischen Arten ( Plural ) Bezug nimmt, sollte für die Beurteilung der Erheblichkeit die Anzahl der charakteristischen Arten, die plan-/projektbedingt beeinträchtigt werden, Berücksichtigung finden. So muss unterschiedlich beurteilt werden, ob wesentliche Anteile des charakteristischen Artenspektrums des Lebensraumtyps beeinträchtigt werden oder „nur“ ein geringer Anteil. Dementsprechend ist die Beeinträchtigung aller charakteristischen Arten eines Lebensraumtyps in einem FFH-Gebiet schwerer zu gewichten als die Beeinträchtigung nur einer von vielen Arten. Im Rahmen der Bewertung ist daher zunächst der prozentuale Anteil der beeinträchtigten charakteristischen Arten von der Gesamtzahl der im FFH-Gebiet vorkommenden charakteristischen Arten des Lebensraumtyps zu bestimmen.

Anschließend wird der vorläufige Äquivalenzwert (C.4) – der für sämtliche beeinträchtigte charakteristische Arten eines Lebensraumtyps ermittelt worden ist – mit diesem Wert korrigiert. Das Ergebnis dieser Berechnung ist der abschließende Äquivalenzwert (C.5). Die Berechnung des abschließenden Äquivalenzwertes erfolgt somit nach folgender Formel:

abschließender Äquivalenzwert (C.5) = vorläufiger Äquivalenzwert (C.4) × prozentualer Anteil beeinträchtigter charakteristischer Arten

× 0,01

- Erheblichkeitsbewertung (C.6)

Für die Erheblichkeitsbewertung ist der abschließende Äquivalenzwert (C.5) den lebensraumtypspezifischen Orientierungswerten gemäß der Fachkonventionen vonLambrecht & Trautner(Kapitel D.1) gegenüberzustellen. Liegt der abschließende Äquivalenzwert höher als der lebensraumspezifische Orientierungswert oder macht dieser mehr als 1 % der Gesamtfläche des jeweiligen Lebensraumtyps im Gebiet oder in einem definierten Teilgebiet aus, sind erhebliche Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps nicht auszuschließen.

Für Lebensraumtypen, für die gemäßLambrecht & Trautner(2007) keine Bagatellschwelle vorgesehen ist (Orientierungswert = 0 m²), ist abweichend von der beschriebenen Vorgehensweise eine verbal-argumentative Ableitung der Erheblichkeit auf der Grundlage der beschriebenen Kriterien vorzunehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass entsprechend der strengen Orientierungswerte bereits geringe Funktionsverluste als erhebliche Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps gewertet werden müssen.

Das Ergebnis der Erheblichkeitsbewertung ist gutachterlich auf seine Plausibilität zu überprüfen. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen einzelne Arbeits- oder Bewertungsschritte aufgrund nicht ausreichender Qualität der Datengrundlagen durch fachgutachterliche Abschätzungen vorgenommen werden. Daher kann es erforderlich sein, von der im Leitfaden empfohlenen Bewertung der Beeinträchtigungen von Lebensräumen infolge der Beeinträchtigung von charakteristischen Arten begründet abzuweichen.

Literatur

Bernotat, D. (2003): FFH-Verträglichkeitsprüfung – fachliche Anforderungen an die Prüfungen § 34 und § 35 BNatSchG. UVP-Report 17, 17-26.

–(2006): Fachliche Anforderungen an die Prüfungen nach § 34 und § 35 BNatSchG: Hinweise zur FFH-Verträglichkeitsprüfung in der Praxis. In: Verträglichkeitsprüfung in Natura 2000-Gebieten: Sammelband mehrerer Fachtagungen in den Jahren 2005 und 2006 in Laufen a.d. Salzach, Wien und Würzburg. Laufen a.d. Salzach: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Laufener Spezialbeitr. 2/06), 7-24.

–, Dierschke, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen – 3. Fassung – Stand 20.09.2016. 460 S.

–, Hendrischke, O., Ssymank, A. (2007): Stellenwert der charakteristischen (Tier-)Arten der FFH-Lebensraumtypen in einer FFH-VP. Natur und Landschaft 82 (1), 20-22.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2016): FFH-VP-Info: Fachinformationssystem zur FFH-Verträglichkeitsprüfung, Stand 02. Dezember 2016. www.ffh-vp-info.de.

BMVBS (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, 2008): Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen. Bonn, 116 S.

–(2013): Untersuchung und Bewertung von straßenverkehrsbedingten Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope. Bearb.:Balla, S., Uhl, R., Schlutow, A., Lorentz, H., Förster, M., Becker, C., Scheuschner, T., Kiebel, A., Herzog, W., Düring, I., Lüttmann, J., Müller-Pfannenstiel,K. Endbericht zum FE-Vorhaben 84.0102/2009 im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen.= Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik 1099, Bonn.

Brahms, E., Jungmann, S., Schwarzer,O. (2009): Gehölzrückschnitte zur Verbesserung des Hochwasserabflusses und ihre FFH-Verträglichkeit. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (9), 261-270.

EU-Kommission (2004): Note to the permanent representations – Written Procedure according to Article 9 of the rules of procedure of the Habitats Committee Assessment, monitoring and reporting of conservation status – Preparing the 2001-2007 report under Art. 17 of the Habitats Directive (DocHab-04-03/03 rev.2). 4 pp.

FöA Landschaftsplanung (2011): Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr. Ausgabe 2011 (Entwurf, Stand Okt. 2011). Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST), Hrsg. 108 S.

Garniel, A., Mierwald, U.(2010): Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr. Bericht zum Forschungsprojekt FE 02.286/2007/LRB „Entwicklung eines Handlungsleitfadens für Vermeidung und Kompensation verkehrsbedingter Wirkungen auf die Avifauna. April 2010. Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach, 115 S.

Grüneberg, C., Sudmann, S.R., Weiss, J., Jöbges, M., König, H., Laske, V., Schmitz, M., Skibbe,A.(2013): Die Brutvögel Nordrhein-Westfalens. NWO & LANUV (Hrsg.), LWL-Museum für Naturkunde, Münster.

KifL (Kieler Institut für Landschaftsökologie, Cochet Consult & Trüper, Gondesen Partner)(2004): Gutachten zum Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau. F.E. 02.221/2002/LR: Entwicklung von Methodiken und Darstellungsformen für FFH-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP) im Sinne der EU-Richtlinien zu Vogelschutz- und FFH-Gebieten. Im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Referat S 13, Bonn (Schlussfassung 10/2004).

Lambrecht, H., Trautner, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundeministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz – FKZ 804 82 004 [unter Mitarb. vonK. Kockele, R. Steiner, R. Brinkmann, D. Bernotat, E. Gassner & G. Kaule].Hannover, Filderstadt.

MULNV& LANUV (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur-und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen & Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 2017): Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 65 S.

MUNLV (Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 2004): Lebensräume und Arten der FFH-Richtlinie in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf, 170 S.

Ssymank, A., Hauke, U., Rückriem, C., Schröder, E.(1998): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 53, 560 S.

Trautner, J. (2010): Die Krux der charakteristischen Arten. Zu notwendigen und zugleich praktikablen Prüfungsanforderungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung Natur und Recht 32 (2), 90-98.Auswahl charakteristischer Arten in der FFH-Vorprüfung/FFH-Verträglichkeitsprüfung

A.1 Ermittlung der möglicherweise betroffenen Lebensraumtypen

- Ermittlung der im FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen.

- Zusammenstellung der vom Plan/Projekt ausgehenden relevanten Wirkfaktoren.

- Ermittlung der möglicherweise vom Plan/Projekt betroffenen Lebensraumtypen (Überlagerung der konkreten Plan-/Projektwirkungen mit den konkreten LRT-Flächen).

A. 2 Ermittlung der möglicherweise betroffenen Arten

- Überprüfung, ob für die charakteristischen Arten der Lebensraumtypen ernst zu nehmende Hinweise auf ein Vorkommen bestehen. Zu berücksichtigen sind ausschließlich die Lebensraumtypen, die sich innerhalb des Wirkraums des Projekts/Plans befinden.

- Ermittlung der möglicherweise vom Plan/Projekt betroffenen charakteristischen Arten (charakteristische Arten für den jeweiligen Lebensraumtyp, die hinsichtlich der unter A.1 ermittelten vorhabenbezogenen Wirkungen empfindlich sind).

- Kartierung der möglicherweise betroffenen charakteristischen Arten, für die ernst zu nehmende Hinweise auf ein Vorkommen existieren (ausschließlich für die FFH-Verträglichkeitsprüfung).

Fazit für die Praxis

Kontakt

Dr. Katrin Wulfert ist seit 2006 Mitarbeiterin der Bosch & Partner GmbH und dort im Schwerpunkt in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie mit gutachterlichen Aufgaben im Arten- und Gebietsschutz tätig. Zuvor Laufbahn des höheren Dienstes Landschaftspflege und Naturschutz des Landes Nordrhein-Westfalen und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hannover. Promotion an der Universität Kassel, Fachgebiet Landschaftsentwicklung/Umwelt- und Planungsrecht.

> k.wulfert@bo

Dr. Ernst-Friedrich Kiel ist seit 2008 im Umweltministerium NRW (MULNV) beschäftigt und leitet dort seit 2010 das Referat „Biodiversitätsstrategie, Artenschutz, Habitatschutz, Vertragsnaturschutz“. Zuvor war er beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) als Artenschutzdezernent beschäftigt. Promotion an der Universität Bielefeld am Lehrstuhl für Biologie.

> ernst-friedrich.kiel@mulnv.nrw.de

Dr. Jochen Lüttmann ist Landschaftsplaner und Mitinhaber des Büro FÖA Landschaftsplanung GmbH in Trier. Mitarbeit an verschiedenen Regelwerken zur projektbezogenen Umweltplanung (u.a. Richtlinie Landschaftspflegerische planung RLBP und Arbeitshilfe „Fledermäuse und Verkehr“ des BMVBS/BMVI, Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen in NRW“ des MKULNV NRW).

Moritz Klußmann , Dipl.-Landschaftsökologe bei der FÖA Landschaftsplanung GmbH in Trier.

Lydia Vaut , Dipl.-Landschaftsökologin bei der Bosch & Partner GmbH in Herne.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.