Anforderungen an die Alternativenprüfung

Abstracts

Auf der Grundlage einer Analyse des derzeitigen Diskussionsstandes zur Alternativenprüfung im Natura-2000-Abweichungsverfahren bzw. im artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahren werden in dem vorliegenden Beitrag erste Ansätze für die Ableitung fachlicher Anforderungen an einzelne Arbeitsschritte der Alternativenprüfung vorgestellt.

Für die Auswahl der zu prüfenden Alternativen erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Definition der Ziele des Vorhabens, die die Auswahl maßgeblich bestimmen. Um eine nachvollziehbare und transparente Bestimmung des Vorhabenziels zu gewährleisten, wird nach geeigneten Maßstäben für die Zielbestimmung gesucht. Für den durchzuführenden Vergleich der Alternativen werden die Vorgaben des BVerwG planungspraktisch reflektiert und Kriterien für den Vergleich entwickelt, insbesondere unter Berücksichtigung der Schwere der Beeinträchtigungen. Schließlich wird dargelegt, welche Belange in der abschließenden Zumutbarkeits- bzw. Verhältnismäßigkeitsprüfung einzustellen sind. Zudem wird die Stellung des Alternativenvergleichs im Kontext des gesamten Abweichungs- bzw. Ausnahmeverfahrens diskutiert.

Requirements for the Assessment of Alternative Solutions – Procedure of derogation according to the Habitats Directive

On the basis of an analysis of the present discussion on the assessment of alternative solutions in the context of the derogation procedure of Article 6.4 or Art. 16 of the Habitats Directive first attempts are introduced for the derivation of requirements for single working steps of the assessment of alternative solutions.

For the selection of the alternatives to be assessed a discussion of the objectives of the project substantially determining the selection is carried out. To ensure a comprehensible and transparent determination of the project objectives a suitable scale for the determination of the objective has to be identified.

In order to compare the alternatives the requirements of the federal administrative court are reflected. Taking into account the weight of the impacts criteria for the comparison are developed. Finally, the study demonstrates the interests to be adjusted for the assessment of the precautionary principle. Besides, the position of the assessment of alternative solutions is discussed in the context of the complete derogation procedure.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Planungspraxis der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass eine Auseinandersetzung mit den Belangen des Habitat- und Artenschutzes im Rahmen der Zulassung von Vorhaben regelmäßig erforderlich ist. Aufgrund hoher Anforderungen an die Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung sowie die artenschutzrechtliche Prüfung rücken zunehmend das Abweichungsverfahren gemäß §34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie die artenschutzrechtliche Ausnahmeprüfung gemäß §45 Abs.7 BNatSchG in den Fokus. Voraussetzung für die Abweichung als auch für die Ausnahme ist es, dass zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für das Vorhaben sprechen. Zudem dürfen keine zumutbaren Alternativen gegeben sein, ggf. sind Kohärenzmaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes vorzusehen.

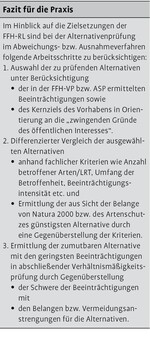

Für die Durchführung der Abweichungs- bzw. Ausnahmeprüfung, insbesondere für die Alternativenprüfung, existieren bisher kaum konkrete Vorgaben.In dem vorliegenden Beitrag werden auf der Basis der Arbeiten im Rahmen einer Dissertation an der Universität Kassel erste Ansätze für die Entwicklung fachlicher Anforderungen an die Alternativenprüfung des Natura-2000-Abweichungsverfahrens (nachfolgend Abweichungsverfahren) bzw. des artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahrens (nachfolgend Ausnahmeverfahren) vorgestellt. In Anlehnung an die bei der Alternativenprüfung durchzuführenden Arbeitsschritte (vgl. EU-KOM 2001, 32ff.; Hösch 2010, 13) wird auf die Anforderungen an die Auswahl der zu prüfenden Alternativen, den Vergleich der Alternativen und die abschließende Zumutbarkeits- bzw. Verhältnismäßigkeitsprüfung eingegangen.

Für den jeweiligen Arbeitsschritt werden zunächst die Ergebnisse aus einer umfangreichen Analyse des Diskussionsstandes kurz dargestellt, in der die Rechtsprechung, Leitfäden der Europäischen Kommission, nationalen Vorgaben des Bundes und der Länder sowie die Kommentar- und Fachliteratur hinsichtlich der derzeit existierenden Anforderungen ausgewertet worden sind. Die Ergebnisse der Analyse werden sodann vor dem Hintergrund der Ziele der Richtlinie sowie ihrer Eignung für die Planungspraxis kritisch reflektiert. Dabei werden die ermittelten Anforderungen und Vorgehensweisen dahingehend betrachtet, ob sie mit den Zielen der Richtlinie kompatibel sind und sich für einen sachgerechten und nachvollziehbaren Vollzug der rechtlichen Vorgaben eignen. Die Praxistauglichkeit wird ggf. durch die Anwendung an Fallbeispielen überprüft. Ziel der Reflexion ist es, fachliche Anforderungen an die Alternativenprüfung abzuleiten bzw. ausgehend von den Analyseergebnissen weiterzuentwickeln. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Rolle der Vorhabenziele sowie der Schwere der Beeinträchtigungen für die Alternativenprüfung gelegt.

Trotz unterschiedlicher Maßstäbe und Schutzgegenstände für den Habitat- und Artenschutz wird auf der Grundlage bereits durchgeführter Analysen nachfolgend davon ausgegangen, dass die Anforderungen an die jeweiligen Arbeitsschritte der Alternativenprüfung im Abweichungsverfahren auf das Ausnahmeverfahren übertragen werden können (vgl. z.B. Sobotta 2009, 12). Sofern eine Übertragung nicht möglich ist, wird das ausdrücklich erwähnt.

2 Auswahl der zu prüfenden Alternativen

2.1 Analyse des Diskussionsstandes

Nach der europäischen Rechtsprechung sind sowohl die Ausnahmevoraussetzungen nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL als auch nach Art.16 FFH-RL eng bzw. restriktiv auszulegen (beispielsweise EuGH 2006, Rn. 35f.; EuGH 2007b, Rn. 110), so dass nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Abweichung bzw. Ausnahme von den festgelegten Genehmigungskriterien erlaubt ist. So ist durch die Prüfung sämtlicher Alternativen der Nachweis zu erbringen, dass Alternativlösungen fehlen (ebd.). Ziel der Alternativenprüfung ist es, Beeinträchtigungen von Schutzgebieten zu verhindern, sofern die Ziele des Projekts auch in einer anderen, weniger beeinträchtigenden Weise erreicht werden können (Kokott 2006a, Rn. 42). Sie hat die Aufgabe nach einer Lösung für das spezielle, durch das Vorhaben verursachte Problem zu suchen und zugleich die Vorgaben der Richtlinie soweit wie möglich zu beachten (Fennelly 1996, Rn. 33). Daher ist der Ausschluss einer Alternative umso schwieriger, je geeigneter sie ist, Beeinträchtigungen zu vermeiden und gleichzeitig die Ziele des Vorhabens zu verwirklichen (Kokott 2006a, Rn. 43).

Auch das BVerwG geht davon aus, dass die Auswahl der zu prüfenden Alternativen unter Berücksichtigung der Ziele der Richtlinie sowie der Ziele des Vorhabens vorzunehmen ist. Es versteht den Begriff der Alternative des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL aus der Funktion des durch Art. 4 FFH-RL begründeten Schutzregimes, der in einem engen Zusammenhang mit den Planungszielen, die mit einem Vorhaben verfolgt werden, steht (bspw. BVerwG 2009b, Rn. 33; BVerwG 2010, Rn. 9). Gemäß BVerwG handelt es sich nicht um eine Alternative, wenn die vom Vorhabenträger verfolgten Ziele nicht mehr verwirklicht werden können (ebd.). Als „zumutbare Alternativen“ sind ausschließlich solche betrachtungsrelevant, mit denen Abstriche vom Zielerfüllungsgrad in Kauf genommen werden bzw. solche, die nicht die Identität des Vorhabens berühren. Das Ziel(-Bündel) muss als solches erreichbar bleiben; sofern selbständige Teilziele, die mit dem Vorhaben verfolgt werden, durch eine Alternative aufgegeben werden müssen, braucht diese nicht mehr betrachtet zu werden (z.B. BVerwG 2007, Rn. 143; BVerwG 2004, Rn. 11). Inwieweit Abstriche von einem Planungsziel hinzunehmen sind, hängt maßgebend von seinem Gewicht und dem Grad seiner Erreichbarkeit im jeweiligen Einzelfall ab (BVerwG 2009a, Rn. 62; BVerwG 2009b, Rn. 33.). Die Betrachtung der Nullvariante wird demzufolge ausgeschlossen, da sie auf einen Vorhabenverzicht hinausläuft (BVerwG 2007, Rn. 143). Die Prüfung von Standort- und Ausführungsalternativen wird im Rahmen der gerichtlichen Verfahren hingegen thematisiert (vgl. BVerwG 2010, Rn. 10; BVerwG 2007, Rn. 142).

Die Handlungsempfehlungen zur Natura-2000-Abweichungsprüfung auf Bundes- und Landesebene orientieren sich an den Vorgaben der Rechtsprechung des BVerwG (vgl. z.B. BMVBS 2008, 51f., bzw. 2009, 31f.; EBA 2010, 18). Auch in den Leitfäden der EU-Kommission wird auf die Berücksichtigung des Vorhabenziels bei der Auswahl der Alternativen verwiesen. Gleichzeitig wird jedoch eine weite Auslegung des Alternativenbegriffs zugrunde gelegt, der neben alternativen Standorten, Größenordnungen, Entwicklungsplänen und Prozessen auch die Betrachtung von Alternativen in anderen Regionen und Ländern umfasst (vgl. EU-KOM 2007a, 7; EU-KOM 2007b, 66).

Dass sich die Auswahl der zu prüfenden Alternativen an den Vorhabenzielen orientieren muss, wird auch durch die Kommentar- und Fachliteratur bestätigt. Kontroverse Aussagen finden sich dahingehend, wie eng oder weit die Zielbestimmung erfolgen darf. Die Mehrzahl der Autoren befürwortet eine Zielbestimmung, die sich auf die jeweils relevanten Ziele bzw. den objektiven Kern der Ziele begrenzt. So kann dem Umstand begegnet werden, dass eine enge Zielbestimmung durch den Vorhabenträger selbst die Auswahl der zu prüfenden Alternativen bestimmt (vgl. Frenz 2011b, 101; Jarass 2007, 378). Auch hinsichtlich der Frage, ob Nullvarianten sowie System- und Konzeptalternativen Berücksichtigung finden sollen, herrschen unterschiedliche Auffassungen. Gleiches gilt für die Abgrenzung des Suchraums für die Alternativen (z.B. Erbguth 1999, 592; Fehrensen 2009, 18).

2.2 Planungspraktische Reflexion und Ableitung von Anforderungen

2.2.1 Rahmenbedingungen

Die Analyse verdeutlicht, dass bisher keine einheitlichen Anforderungen an die Auswahl der zu prüfenden Alternativen abgeleitet werden können.

Konsens besteht darüber, dass die Auswahl vor dem Hintergrund der Zielsetzungen der FFH-RL bzw. dem Grad der Beeinträchtigungen der betroffenen Schutzgegenstände sowie den jeweiligen Vorhabenzielen unter Berücksichtigung der Verhältnis- bzw. Zumutbarkeit zu treffen ist. Die Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit bei der Auswahl der Alternativen ist von der abschließenden Verhältnismäßigkeits- bzw. Zumutbarkeitsprüfung zu unterscheiden (vgl. Abschnitt 4).

Für die Identifikation der zu prüfenden Alternativen sind daher zunächst die Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände zu beschreiben und die Vorhabenziele zu bestimmen.

2.2.2 Beschreibung des Grads der Beeinträchtigungen

Die Alternativenprüfung verfolgt das Ziel, nach einer Lösung für das spezielle, durch das Vorhaben verursachte Problem zu suchen (vgl. Abschnitt 2.1). Daher ist zunächst eine genaue Beschreibung der Problemlage bzw. der Schwere der Beeinträchtigungen erforderlich, bei der auf die Bestandserfassungen und -bewertungen sowie die Prognosen im Rahmen der Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) bzw. der Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände (ASP) zurückgegriffen werden kann.

2.2.3 Bestimmung des Vorhabenziels

Aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen, wie eng oder wie weit das Vorhabenziel zu definieren ist, stellt sich die Frage nach geeigneten Maßstäben, anhand derer die Zielbestimmung transparent und nachvollziehbar abgeleitet werden kann. Dieses ist insbesondere von Bedeutung, wenn die Definition des Vorhabenziels durch den Vorhabenträger selbst erfolgt, da dieser die Auswahl der Alternativen durch eine enge Zweckbestimmung bzw. die Formulierung möglichst vieler Teilziele beeinflussen und die Alternativlosigkeit des Projekts erhöhen kann.

Grundsätzlich bzw. abstrakt gesehen kann sich die Möglichkeit einer Alternativlösung immer eröffnen, so dass in der Konsequenz regelmäßig Alternativen wahrgenommen werden müssten und die Ausnahmetatbestände nie greifen würden (Koch 2006, 169f.; Erbguth 1999, 590). Eine Einschränkung bei der Auswahl der Alternativen vor dem Hintergrund des Vorhabenziels ist daher sowohl für eine sinnvolle Anwendung der Abweichungs- und Ausnahmetatbestände als auch vor dem Hintergrund der Zielsetzungen der FFH-RL angebracht, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen sowie regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Gleichzeitig verfolgt die FFH-RL jedoch ein Konzept der größtmöglichen Schonung der Schutzgüter sowie ein strikt zu beachtendes Vermeidungsgebot (BVerwG 2002, Rn. 28a; BVerwG 2010, Rn. 9), so dass es nicht im Sinne der FFH-RL zu sein scheint, die Alternativenprüfung durch eine enge Zweckbestimmung stark einzuschränken bzw. ins Leere laufen zu lassen (vgl. BVerwG 2002, Rn. 26; BVerwG 2009a, Rn. 48). Wie teilweise bereits in der Kommentar- und Fachliteratur vertreten wird, sind daher der Bestimmung der Vorhabenziele Grenzen zu setzen, indem sich diese auf den objektiven Kern der Ziele bzw. wenige, grundlegende Zielsetzungen bzw. Teilziele beschränken müssen (Frenz 2011b, 101; Kremer 2007, 304).

Allerdings verbleibt die Frage, nach welchen Vorgaben bzw. Maßstäben der objektive Kern der Vorhabenziele bestimmt werden kann bzw. welche Teilziele zum objektiven Kern gehören. Teilweise wird die Auffassung vertreten, dass im Abweichungs- bzw. Ausnahmeverfahren zunächst das öffentliche Interesse zu bestimmen ist, da dieses der Maßstab für die Auswahl der zu prüfenden Alternativen ist (vgl. Hösch 2010, 13; Winter 2010, 603ff.). Auch die EU-Kommission weist auf einen engen Zusammenhang zwischen den Tatbestandsmerkmalen hin (EU-KOM 2010, 87). Das leuchtet ein, da die Pflicht, zwingende Gründe des öffentlichen Interesses darzulegen, impliziert, dass zwingende Gründe des öffentlichen Interesses im Vorhabenziel verankert sein müssen. Dabei ist zwischen den einzelnen Merkmalen dieser Tatbestandsvoraussetzung zu differenzieren, denn das Merkmal des „Überwiegens“ verdeutlicht die abschließende Abwägungsentscheidung, in der die Integrität des Schutzgebietes bzw. die geschützten Arten den öffentlichen Interessen an der Durchführung des Projektes gegenüberzustellen sind (vgl. Abschnitt 4). Im Folgenden ist daher näher zu betrachten, was unter den „zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses“ zu verstehen ist und ob sich aus diesen Merkmalen Hinweise für die Zielbestimmung ableiten lassen.

Der Begriff des „öffentlichen Interesses“ ist grundsätzlich weit zu verstehen. Neben den im Richtlinientext selbst verankerten Interessen sozialer und wirtschaftlicher Art kommen vielfältige andere Gründe in Betracht (BVerwG 2008a, Rn. 153). Die EU-Kommission verweist in diesem Zusammenhang auf den im Gemeinschaftsrecht verankerten Begriff der „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ und definiert diesen mit Tätigkeiten, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden werden, wie insbesondere Verkehrs-, Energieversorgungs- und Telekommunikationsdienste (EU-KOM 2007a, 8). Vorhaben im öffentlichen Interesse müssen daher einen Allgemeinwohlcharakter aufweisen. Dieses trifft insbesondere auf die Vorhabentypen zu, die durch übergeordnete Zielfestlegungen in Fachgesetzen begründet sind (Ramsauer & Bieback 2002, 278). Eine Orientierung für die Bestimmung der grundlegenden Zielsetzungen bzw. der „Kernziele“ dieser Vorhabentypen können daher die verschiedenen Zielformulierungen der Fachgesetze und Fachpläne geben (vgl. Tab. 1).

Der Begriff des „öffentlichen Interesses“ impliziert zudem eine Abgrenzung zu Vorhaben, die im privaten Interesse stehen. Grundsätzlich können daher rein private Vorhaben die Abweichungs- bzw. Ausnahmeprüfung nicht bestehen. Dennoch können auch Vorhaben privater Vorhabenträger gleichzeitig öffentliche Interessen verfolgen. Diesbezüglich ist zwischen „auch-gemeinnützigen“ Vorhaben, die privat betrieben werden und gleichzeitig dem Wohle der Allgemeinheit dienen (wie Anlagen zur Abfallentsorgung, Energieversorgung), und „mittelbar gemeinnützigen Vorhaben“ zu unterscheiden (Prall 2001, 188). Für „auch gemeinnützige“ Vorhaben kann sich die Zielbestimmung aufgrund des Allgemeinwohlbezugs ebenfalls an den verschiedenen Zielen aus Fachgesetzen, Fachplänen oder politischen Beschlüssen orientieren.

„Mittelbar gemeinnützige“ Vorhaben verfolgen in erster Linie die private Gewinnerzielung und haben in der Konsequenz regelmäßig die Schaffung von Arbeitsplätzen oder die Förderung der Wirtschaftsstruktur zu Folge, so dass für einen Gemeinwohlbezug sichergestellt werden muss, dass der erhoffte Effekt tatsächlich eintritt und auf Dauer garantiert werden kann (ebd.). Die private Gewinnerzielung kann zu einem öffentlichen Interesse werden, wenn sie mit der Schaffung einer relevanten Anzahl von Arbeitsplätzen verbunden ist bzw. wenn die Schaffung von Arbeitsplätzen als ein wesentlicher Hauptzeck des Vorhabens angesehen werden kann (Frenz 2011b, 102). Da zunächst jede Region die Schaffung von Arbeitsplätzen oder die Stärkung der Wirtschaft befürwortet, sind die öffentlichen Interessen beispielsweise durch fachliche Analysen genau zu beschreiben und zu belegen (ebd., Ewer 2011, 355). Für „mittelbar gemeinnützige Vorhaben“ besteht daher eine erhöhte Beleg- bzw. Begründungspflicht, aus der sich ggf. auch Hinweise für die Zielbestimmung ableiten lassen (vgl. Tab. 1).

Die Begründungspflicht bzw. der Nachweis des „öffentlichen Interesses“ steht gleichzeitig in einem engen Zusammenhang mit dem weiteren Merkmal „zwingend“, welches im Sinne von „verpflichtenden Gründen“ zu verstehen ist (Ramsauer 2000, 604). Das Merkmal erfordert zudem eine räumliche, zeitliche sowie sachlich-funktionale Konkretisierung (Lau 2011, 947f.). So sind die Gründe zum Beispiel nur dann „zwingend“, wenn deren Verwirklichung nicht überall möglich ist und sie an einem Standort oder in einer bestimmten Region erforderlich sind (z.B. aufgrund geologischer oder geographischer Gegebenheiten) (Cosack 2002, 254; Ramsauer 2000, 604). Insbesondere aus der räumlichen Konkretisierung lässt sich ein weiterer Maßstab für die Zielbestimmung ableiten, der zugleich die Frage des Suchraums für die zu prüfenden Alternativen einschränkt.

Die Darlegung des „öffentlichen Interesses“, welches durch das Merkmal „zwingend“ weiter zu konkretisieren ist, kann somit für die Festlegung des Kernziels des Vorhabens bzw. des Konkretisierungsgrads des Vorhabenziels eine Orientierung geben. Tab.1 soll das für verschiedene Vorhabentypen verdeutlichen.

2.2.4 Identifikation der zu prüfenden Alternativen

Auf der Grundlage der ermittelten Beeinträchtigungen sowie der Zielbestimmung sind die Alternativen auszuwählen bzw. planerisch zu entwickeln, die eine Lösung für die geschilderten Beeinträchtigungen darstellen können und gleichzeitig die Zielerreichung des Vorhabens wahren. Je schwerer die Beeinträchtigungen der unter einem strengen europäischen Schutz stehenden Arten bzw. LRT wiegen, desto weitgehender sind die Anforderungen an die Entwicklung von Alternativen mit geringeren Beeinträchtigungen. Sollen Alternativen ausgeschlossen werden, die das Vorhabenziel nicht verwirklichen, muss demzufolge die Ableitung des Vorhabenziels gut begründet sein.

Kann hingegen die Erreichung des Vorhabenziels eindeutig verneint werden, können Alternativen frühzeitig ausgeschlossen werden (etwa rechtlich unzulässige, technisch nicht durchführbare Alternativen). Gleiches gilt für Alternativen, für die bereits offensichtlich ist, dass sie die Natura-2000-Belange bzw. die Belange des Artenschutzes stärker beeinträchtigen als das zuzulassende Vorhaben.

Die Abgrenzung des Suchraumes sowie die Entscheidung über die Berücksichtigung von Standort- oder Systemalternativen erfolgt unter Beachtung der konkreten Zielbestimmung im jeweiligen Einzelfall (vgl. Tab. 1 sowie Koch 2006, 167). Neben der Zielbestimmung hängt die Berücksichtigung von Standort- bzw. Systemalternativen insbesondere davon ab, ob bereits auf vorgelagerten Planungsebenen eine Prüfung erfolgt ist (Winter 2010, 605). So verringern sich für die Ebene der Zulassung die Anforderungen an die Berücksichtigung von Systemalternativen, je intensiver diese unter dem Blickwinkel der Natura-2000- bzw. artenschutzrechtlichen Belange bereits auf vorgelagerter Ebene geprüft worden sind. Existiert hingegen keine vorgelagerte Planungsebene oder sind die Belange auf vorgelagerter Ebene unberücksichtigt geblieben, ist auf der Ebene der Zulassung eine intensive Auseinandersetzung mit System- und Standortalternativen geboten. Da die planerische Entwicklung geeigneter Alternativen im Zuge des Abweichungs- bzw. Ausnahmeverfahrens ggf. zu erheblichen Verfahrensverzögerungen führen kann, sollten Alternativen ohnehin frühzeitig im Planungsprozess, sowohl auf vorgelagerten Ebenen als auch bereits bei der FFH-VP bzw. der ASP (vgl. EU-KOM 2007a, 7), berücksichtigt werden.

Die Berücksichtigung der Nullvariante ist durch den Nachweis der Notwendigkeit des Vorhabens erfolgt (vgl. EU-KOM 2007a, 7). Zudem kommt sie einer Nichtzulassung des Vorhabens gleich und entspricht daher dem Fall, dass die Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllt werden können.

3 Vergleich der Alternativen

3.1 Analyse des Diskussionsstandes

Aussagen zur Art und Weise des Vergleichs von Alternativen sind auf europäischer Ebene insbesondere in den Schlussanträgen der Generalanwälte zu finden. Demnach sind die verschiedenen Alternativen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das betroffene Gebiet und hinsichtlich der jeweils einschlägigen Gründe des öffentlichen Interesses nach vergleichbaren wissenschaftlichen Maßstäben zu untersuchen (Kokott 2006b, Rn. 46; Kokott 2009, Rn. 99). Darüber hinaus wird ein umfassender und ergebnisoffener Vergleich, der die für die jeweilige Alternative sprechenden Argumente offenlegt, sowie eine Einordnung der jeweiligen Schäden in den Gesamtzusammenhang von Natura 2000 (Erhaltungszustand der betroffenen Arten) gefordert (Kokott 2009, Rn. 100).

Nach der Rechtsprechung des BVerwG brauchen Planungsalternativen nicht erschöpfend, sondern nur so weit ausgearbeitet und untersucht zu werden, dass sich sicher einschätzen lässt, ob sie habitat- oder artenschutzrechtliches Beeinträchtigungspotenzial bergen bzw. bis erkennbar wird, dass sie nicht eindeutig vorzugswürdig sind (BVerwG 2008b, Rn. 121). Das BVerwG geht davon aus, dass eine vollständige Verträglichkeitsprüfung für die jeweiligen Alternativen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit und Verwaltungspraktikabilität nicht zu rechtfertigen ist (BVerwG 2008a, Rn. 34). Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass das Beeinträchtigungspotenzial in dem einen und dem anderen FFH-Gebiet nicht unbesehen gleichzusetzen, sondern dem Leitgedanken der FFH-Richtlinie Rechnung zu tragen ist (BVerwG 2007, Rn. 144; BVerwG 2008a, Rn. 170).

Als Gradmesser für die Ermittlung der Schwere der Beeinträchtigungen werden die Differenzierungsmerkmale des Art. 6 FFH-RL benannt. Demnach soll zwischen der Beeinträchtigung von prioritären und nicht prioritären Arten und Lebensraumtypen (LRT) unterschieden werden, da die Richtlinie prioritäre Elemente als schutzbedürftiger einstuft als nicht prioritäre. Innerhalb dieser genannten Gruppen (prioritär und nicht prioritär) ist nicht nochmals nach der Wertigkeit und der Anzahl der betroffenen LRT oder Arten sowie der jeweiligen Beeinträchtigungsintensität (oberhalb der Erheblichkeitsschwelle) zu differenzieren (BVerwG 2008a, Rn. 170).

Wie die europäische Rechtsprechung geht die EU-Kommission davon aus, dass im Abweichungs- bzw. Ausnahmeverfahren jede Alternative anhand derselben Kriterien zu prüfen ist, die auch bei der FFH-VP bzw. ASP zur Abschätzung der Auswirkungen des geplanten Projekts/Plans verwendet wurden (EU-KOM 2001, 33; EU-KOM 2007b, 65f.). Als maßgebende Bezugsparameter für den Vergleich werden Aspekte der Erhaltung und Bewahrung des Gebiets und seiner ökologischen Funktionen genannt, andere Kriterien wie bspw. wirtschaftliche können nicht herangezogen werden (EU-KOM 2007a, 7). Auch in den Handlungsempfehlungen des Bundes wird eine reine naturschutzfachliche Beurteilung gefordert (vgl. BMVBS 2008, 53; EBA 2010, 19). In der Kommentar- und Fachliteratur wird häufig dem Ansatz des BVerwG gefolgt, nach dem eine Differenzierung in prioritäre und nicht prioritäre Arten/LRT vorgenommen wird. Überträgt man diesen Ansatz auf den Artenschutz, so bietet sich nach Fellenberg (2010, 384) eine Differenzierung nach dem Gefährdungsstatus oder Erhaltungszustand von Arten an, eine weitere Differenzierung beispielsweise hinsichtlich der Zahl der betroffenen Arten oder Individuen erfolgt hingegen nicht. Im Gegensatz dazu gehen Schumacher & Schumacher (2011, 676) davon aus, dass die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen zumutbarer Alternativen im Rahmen einer Verträglichkeitsprüfung zu bestimmen ist.

3.2 Planungspraktische Reflexion und Ableitung von Anforderungen

Die Analyse verdeutlicht, dass insbesondere die Untersuchungstiefe bzw. der Untersuchungsumfang bei der Prüfung der Alternativen kontrovers diskutiert werden, da sowohl ähnliche Untersuchungsrahmen wie bei der eigentlichen FFH-VP bzw. der ASP als auch Grobanalysen für die Alternativenprüfung als geeignet angesehen werden. Konkrete Kriterien für die Durchführung des Vergleichs oder Handlungsanleitungen finden sich kaum (bisher z.B. Bernotat 2006, 18f.; Müller-Pfannenstiel et al. 2005, 150ff.).

Einigkeit besteht darüber, dass der Vergleich der Alternativen unter rein naturschutzfachlichen Aspekten bzw. der Maßgabe der Zielsetzung der FFH-RL erfolgt, die eine größtmögliche Schonung der Schutzgegenstände vorsieht. Der Zielsetzung der FFH-RL wird am ehesten die Durchführung einer eigenständigen FFH-VP bzw. ASP für die Alternativen gerecht, da auf der Grundlage einer detaillierten Betrachtung der Beeinträchtigungen ein qualifizierter Vergleich vorgenommen werden kann. Nach den Vorgaben der FFH-RL sind jedoch sämtliche Handlungen nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit vorzunehmen. Daher stellt sich die Frage, ob auch eine weniger detaillierte Betrachtung etwa in Form einer gestuften Prüfung oder Grobanalyse im Sinne des BVerwG mit den Zielen der FFH-RL vereinbar ist. In diesem Zusammenhang ist zunächst zu klären, was die Vorgaben des BVerwG für die praktische Anwendung bedeuten. Anschließend soll anhand fiktiver Beispiele überprüft werden, ob durch diese Vorgehensweise eine größtmögliche Schonung der Schutzgüter gewährleistet werden kann.

Nach den Aussagen des BVerwG ist für den Vergleich im Abweichungsverfahren entscheidend, ob erhebliche Beeinträchtigungen von LRT oder Arten vorliegen und ob diese LRT oder Arten als prioritär oder nicht prioritär eingestuft sind. Innerhalb dieser Gruppen ist keine weitere Differenzierung durch Betrachtung der Wertigkeit, der Anzahl oder der Beeinträchtigungsintensität erforderlich. Aus diesem Ansatz ergeben sich die in Tab. 2 dargestellten Fallkonstellationen.

Sofern für eine Alternative keine erheblichen Beeinträchtigungen prognostiziert werden können, weil beispielsweise LRT und Habitate geschützter Arten außerhalb des Wirkbereichs liegen, ist unbestritten, dass diese Alternative zu wählen ist (erste Zeile der Tab. 2). Bei Fallkonstellation 1 werden sowohl durch das zuzulassende Vorhaben als auch die Alternative LRT oder Arten der gleichen Gruppe beeinträchtigt. Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist bei dieser Fallkonstellation stets das zuzulassende Vorhaben vorzugswürdig, da keine differenzierte Betrachtung innerhalb der Gruppen vorzunehmen ist. Für die Fallkonstellation 2 fällt die Entscheidung für die Vorzugsvariante danach, ob prioritäre Arten bzw. prioritäre Arten und zusätzlich nicht prioritäre Arten beeinträchtigt werden.

Zur Verdeutlichung der Vorgehensweise stellt Abb. 1 verschiedene Alternativen innerhalb eines Natura-2000-Gebietes schematisch dar. Angenommen, innerhalb des FFH-Gebietes werden ausschließlich prioritäre LRT bzw. Habitate prioritärer Arten durch die jeweilige Alternative erheblich beeinträchtigt (Fallkonstellation 1), gäbe es gemäß Rechtsprechung des BVerwG keine Unterschiede zwischen den Alternativen – die Alternative des zuzulassenden Vorhabens wäre demzufolge die vorzugswürdige.

Bei einer fachlichen Betrachtung sind dennoch unterschiedliche erhebliche Beeinträchtigungen durch die Alternativen zu verzeichnen. So wird durch die Alternative I ausschließlich ein LRT beeinträchtigt, das zuzulassende Vorhaben beeinträchtigt demgegenüber zwei LRT und ein Habitat. Der Umfang der betroffenen Fläche der LRT stellt sich für die Alternative I größer dar als die der anderen Alternativen. Auch bei der Betroffenheit jeweils eines LRT können Unterschiede in der Beeinträchtigung entstehen, weil die jeweiligen LRT eine andere Bedeutung für das Netz Natura 2000 einnehmen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Erhaltungszustand (EHZ) des einen Bestandes ungünstig und der des anderen als günstig einzustufen ist oder das Habitat einer geschützten Art ausschließlich eine Funktion als Nahrungshabitat aufweist im Gegensatz zu einem Habitat, das die Funktion einer Fortpflanzungsstätte übernimmt. Weitere Unterschiede können sich durch die Intensität bzw. die Schwere der Beeinträchtigungen ergeben. So kann die erhebliche Beeinträchtigung durch Verluste oder durch Funktionsbeeinträchtigungen (z.B. durch Stickstoffeinträge) entstehen. Zudem ist die Regenerationsfähigkeit der LRT zu berücksichtigen. So ist es aus fachlicher Sicht mit Bezug zur Schwere der Beeinträchtigungen anders zu beurteilen, wenn ein relativ kurzfristig regenerierbarer LRT zerstört wird, als ein LRT, welcher nach einer Zerstörung kaum bzw. nur sehr langfristig regenerierbar ist.

Auch für die Fallkonstellationen 2 kann eine fachliche Beurteilung der Beeinträchtigungen nur unter Berücksichtigung weiterer Kriterien erfolgen. So ist denkbar, dass die Beeinträchtigungen nicht prioritärer LRT aus naturschutzfachlicher Sicht schwerer wiegen als die Beeinträchtigung eines prioritären LRT, wenn beispielsweise eine größere Anzahl nicht prioritärer LRT oder Arten betroffen ist, die Beeinträchtigungen in einem größeren Umfang erfolgt oder die Bedeutung der LRT/Arten für das Netz Natura 2000 etwa aufgrund guter Erhaltungszustände für das Gebiet sehr hoch ist (vgl. Abb. 2).

Die Beispiele verdeutlichen für das Abweichungsverfahren, dass sowohl unter Berücksichtigung der Zielsetzungen der FFH-RL, die eine größtmögliche Schonung der Schutzgüter vorsieht, als auch aus naturschutzfachlicher Sicht eine Berücksichtigung weiterer Kriterien für einen qualifizierten Vergleich zwingend erforderlich ist (vgl. auch Bernotat 2006, 18f.; Hösch 2010, 13). Die Durchführung eines umfassenden Vergleichs entspricht zudem den Vorgaben der Europäischen Kommission (EU-KOM 2001, 33) sowie den Ausführungen der Generalanwältin Kokott (2009, Rn. 100). Das gilt in gleicher Weise für den artenschutzrechtlichen Alternativenvergleich (EU-KOM 2007b, 65f.), für den sich ähnliche Beispiele konstruieren lassen. Eine Übertragung der Vorgaben des BVerwG auf das Ausnahmeverfahren – wie durch Fellenberg (vgl. Abschnitt 3.1) diskutiert – ist daher weder richtlinienkonform noch fachlich sinnvoll.

Ein differenzierter Vergleich kann anhand der in Tab. 3 dargestellten Kriterien sinnvoll vorgenommen werden. Dabei sind die einzelnen Kriterien für die jeweiligen Schutzgegenstände (prioritäre Art/LRT, nicht prioritäre Art/LRT bzw. Art im günstigen EHZ, Art im ungünstigen EHZ) auszufüllen. Die aus Sicht der Belange von Natura 2000 bzw. des Artenschutzes günstigste Lösung bzw. die Alternative mit den geringsten Beeinträchtigungen ist dann durch eine Gegenüberstellung der Kriterien mit Bezug zum jeweiligen Einzelfall durch eine fachplanerische Entscheidung zu ermitteln. Auch die Berücksichtigung differenzierter Kriterien ermöglicht ein stufenweises Vorgehen. Sobald erkennbar ist, dass Beeinträchtigungen einer Alternative schwerwiegender sind als die der Vorzugsvariante, muss diese nicht weiter betrachtet werden.

4 Abschließende Zumutbarkeits- bzw. Verhältnismäßigkeitsprüfung

4.1 Analyse des Diskussionsstandes

Im Anschluss an den Vergleich der Alternativen, der ausschließlich die naturschutzfachlichen Belange berücksichtigt, ist die abschließende Auswahl der Alternative unter Berücksichtigung der Zumutbarkeit bzw. Verhältnismäßigkeit zu treffen.

Der EuGH (2011, Rn. 109) führt diesbezüglich aus, dass die Frage, ob weniger nachteilige Alternativen bestehen, eine Abwägung mit den vorhabenbezogenen Beeinträchtigungen erfordert. Gemäß Generalanwältin Kokott (2006b, Rn. 44) muss die Auswahl in der abschließenden Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht zwangsläufig auf die das Gebiet am wenigsten stark beeinträchtigende Alternative fallen; sie bedarf vielmehr einer Abwägung zwischen der Beeinträchtigung des Schutzgebiets und den jeweils einschlägigen Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses.

Das BVerwG geht grundsätzlich davon aus, dass die Alternative mit der geringeren Eingriffsintensität verwirklicht werden muss. Die Alternativenprüfung unterliegt einer uneingeschränkten gerichtlichen Kontrolle, so dass weder dem Projektträger noch der Genehmigungsbehörde ein irgendwie geartetes Ermessen eingeräumt wird (BVerwG 2008a, Rn. 169; BVerwG 2009b, Rn. 33). In Anlehnung an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit können Alternativlösungen nur aus gewichtigen „naturschutzexternen“ Gründen ausgeschlossen werden (BVerwG 2008b, 119). Der Vorhabenträger darf von einer Alternative erst Abstand nehmen, wenn diese ihm unverhältnismäßige Opfer abverlangt oder andere Gemeinwohlbelange erheblich beeinträchtigt werden (BVerwG 2000, Rn 30).

Das zumutbare Maß an Vermeidungsanstrengungen darf nicht außerhalb jedes vernünftigen Verhältnisses zu dem damit erzielbaren Gewinn für Natur und Umwelt stehen (BVerwG 2007, Rn. 142; BVerwG 2008a, Rn. 172). Ob Kosten oder sonstige Belastungen und Nachteile außer Verhältnis zu dem nach Art. 6 FFH-RL festgelegten Schutzregime stehen, ist am Gewicht der beeinträchtigten gemeinschaftlichen Schutzgüter bzw. der Schwere der Gebietsbeeinträchtigung, Anzahl und Bedeutung etwa betroffener LRT oder Arten sowie der Grad der Unvereinbarkeit mit den Erhaltungszielen zu messen. Je größeren Gewinn eine Alternativlösung für die Wahrung der Erhaltungsziele verspricht, desto umfassendere Vermeidungsanstrengungen auch unter Einschluss finanzieller Mittel hat der Vorhabenträger zu unternehmen (BVerwG 2002, Rn. 63ff).

Die Handlungsempfehlungen des Bundes (vgl. BMVBS 2008, 51f.; EBA 2010, 18) sowie der Länder (vgl. z.B. HMUELV 2011, 23) stützen sich auf die Aussagen des BVerwG. Auch in der Kommentar- und Fachliteratur besteht Einigkeit darüber, dass die Grenze des Zumutbaren erst überschritten ist, wenn die mit der Alternative verbundenen Nachteile außer Verhältnis zum Schutz stehen, so dass es auf das Gewicht der Schutzgüter ankommt (Ewer 2011, 357; Jarass 2007, 378).

4.2 Planungspraktische Reflexion und Ableitung von Anforderungen

Aus der Analyse geht hervor, dass bei der abschließenden Verhältnismäßigkeits- bzw. Zumutbarkeitsprüfung der Aufwand bzw. die Vermeidungsanstrengungen für die jeweilige Alternative gegenüber den Beeinträchtigungen des Schutzgebietes abzuwägen sind.

Gemäß der Schlussanträge der Generalanwältin Kokott (vgl. Abschnitt 4.1) ist die Entscheidung durch eine Abwägung zwischen den Beeinträchtigungen des Schutzgebiets und den jeweils einschlägigen Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses zu treffen. Das Tatbestandsmerkmal der zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses ist daher nicht nur bei der Auswahl, sondern auch bei der abschließenden Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen, so dass sich die Frage stellt, in welchem Zusammenhang die Prüfschritte der Alternativenprüfung zu dieser Tatbestandsvoraussetzung stehen. In der Kommentar- und Fachliteratur wird häufig die Auffassung vertreten, dass die Frage nach zumutbaren Alternativen zu Beginn des Abweichungs- bzw. Ausnahmeverfahrens zu beantworten ist (etwa Frenz 2011a, 792; Koch 2006, 162f.). Teilweise wird auch die Prüfung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses an erster Stelle gesehen (so Hösch 2010, 15; Winter 2010, 603).

Die vorangegangenen Ausführungen machen jedoch deutlich, dass eine enge Verknüpfung zwischen den beiden Tatbestandsmerkmalen besteht (vgl. Abb. 3). Wie unter Abschnitt 2.2.3 dargelegt, existiert ein enger Zusammenhang zwischen der Bestimmung des Vorhabenziels und der Darlegung der zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses. Auch bei der Darlegung des „Überwiegens“ der zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses kommen Verhältnismäßigkeitserwägungen zum Tragen, die berücksichtigen müssen, dass es kein milderes Mittel zur Erreichung des Projektziels geben darf, so dass die Voraussetzung der „fehlenden Alternativen“ bereits in der Notwendigkeit der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses enthalten ist (Jarass 2007, 377). Sowohl die Abwägungsentscheidung als auch die Alternativenprüfung fügen sich daher in das System der Verhältnisprüfung ein (EuGH 2007a, 83; Sobotta 2006, 359); so kann die Prüfung der Verhältnismäßigkeit im Zuge der Alternativenprüfung als ein „Unterfall“ des „Überwiegens“ gesehen werden (vgl. Abb. 3 sowie Hösch 2010, 15; Schumacher & Schumacher 2011, 677).

Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung sind im Gegensatz zum Vergleich der Alternativen, der unter rein naturschutzfachlichen Aspekten erfolgt, Kosten, konkretere Teilziele des Vorhabens (vgl. Abschnitt 2.2.3) sowie andere Gemeinwohlbelange wie Beeinträchtigungen durch Lärm oder landwirtschaftlicher Existenzen (Frenz 2011a, 794) der Schwere der Beeinträchtigung gegenüberzustellen.

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist unter Berücksichtigung des Gewichts der Belange des jeweiligen Einzelfalls vorzunehmen. Für die Ermittlung der Schwere der Beeinträchtigungen können insbesondere die im Rahmen des Alternativenvergleichs relevanten Kriterien herangezogen werden (vgl. Tab. 3). Grundsätzlich gilt, dass Mehraufwendungen für das Vorhaben (etwa in Form von Kosten) umso eher erforderlich sind, je höher die Schutzbedürftigkeit bzw. je schwerwiegender die Beeinträchtigungen sind. Unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit sowie der größtmöglichen Schonung der Schutzgüter der FFH-RL ist zu entscheiden, welche Alternative die „günstigste Lösung“ darstellt.

5 Ausblick

Neben den vorgestellten Ansätzen verbleiben offene Fragen sowie zu betrachtende Themenkomplexe, die im Rahmen dieses Beitrages nicht weiter vertieft werden konnten. Dies betrifft beispielsweise die Stellung der Alternativenprüfung im Planungsprozess sowie die Frage, ob und in welcher Form Vermeidungsmaßnahmen in den Alternativenvergleich einzubeziehen sind. Auch die Verknüpfungen zum dritten Tatbestandsmerkmal, den Kohärenzmaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes einer Art, sind zu betrachten.

Es gilt daher, die vorgestellten Ansätze sowie ergänzende Fragestellungen im Rahmen der Dissertation der Verfasserin weiter zu konkretisieren und zu vertiefen.

Literatur

Bernotat, D. (2006): Fachliche Anforderungen an die Prüfungen nach § 34 und § 35 BNatSchG: Hinweise zur FFH-Verträglichkeitsprüfung in der Praxis. In: ANL, Verträglichkeitsprüfung in Natura 2000-Gebieten, Laufener Seminarbeitr. 2/06, 7-24.

BMVBS (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, 2008): Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen. Bonn.

– (2009): Leitfaden zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei Aus- und Neubau von Bundeswasserstraßen. Bonn.

BVerwG (2000): Urteil vom 27.01.2000, Az. 4 C 2/99.

– (2002): Urteil vom 17.05.2002, Az. 4 A 28.01.

– (2004): Urteil vom 15.01.2004, Az. 4 A 11.02.

– (2007): Urteil vom 17.01.2007, Az. 9 A 20/05.

– (2008a): Urteil vom 12.03.2008, Az. 9 A 3.06.

– (2008b): Urteil vom 09.07.2008, Az. 9 A 14.07.

– (2009a): Beschluss vom 01.04.2009, 4 B 62.08.

– (2009b): Urteil vom 09.07.2009, Az. 4 C 12.07.

– (2010): Beschluss vom 03.06.2010, Az. 4B 54.09.

Cosack, T. (2002): Erheblichkeitsschwelle und Ausnahmeregelungen nach §34 BNatSchG – Garanten für eine ausgewogene FFH-Verträglichkeitsprüfung? UPR 22 (7), 250-258.

EBA (Eisenbahnbundesamt, 2010): Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie für Magnetschwebebahnen. Teil IV: FFH-Verträglichkeitsprüfung und Ausnahmeverfahren. http://www.eba.bund.de/nn_202622/DE/Infothek/PF/Umweltleitfaden/umweltleitfaden_node.html?_nnn=true [März 2011].

Erbguth, B. (1999): Naturschutz und Europarecht: Wie weit reicht die Pflicht zur Alternativenprüfung gem. Art. 6 Abs. 4 der Habitatrichtlinie? DVBl (9), 588-595.

EuGH (2006): Urteil vom 26.10.2006, Rechtssache C-239/04; Kommission/Portugal.

– (2007a): Urteil vom 20.09.2007, Rechtssache C-304/05; Kommission/Italien.

– (2007b): Urteil vom 10.05.2007, Rechtssa

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.